法律行为的分类

- 格式:docx

- 大小:12.38 KB

- 文档页数:3

法律行为分类一、引言法律行为是指具有意思表示的行为,包括合同、侵权行为、遗嘱等。

根据法律行为的不同特征和效力,可将其划分为不同的分类。

本文将介绍法律行为的分类,以帮助读者更好地理解和运用法律知识。

二、认同法律行为认同法律行为是指自愿订立的法律行为,包括合同、遗嘱等。

它以当事人的真实意思表示为基础,具有合法的民事效力。

认同法律行为一般分为以下几类:1. 合同:合同是双方当事人通过协商一致达成的,具有约束力的法律文件。

根据合同的性质和内容,可以将其分为买卖合同、租赁合同、劳动合同等。

2. 遗嘱:遗嘱是个人对其财产在死后的处置意愿的表达。

它需要遗嘱人以自己的真实意思表示,才具有法律效力。

3. 行为保险合同:行为保险合同是指保险人根据保险人申请人的个人行为和特定风险的发生情况,对其给予经济赔偿。

例如,人身意外伤害保险、交通事故责任强制保险等。

三、不认同法律行为不认同法律行为是指违反当事人真实意思的法律行为,包括欺诈、威胁等。

它违背了自由意思原则,不具有合法的民事效力。

不认同法律行为主要有以下几种:1. 欺诈行为:欺诈行为是指当事人故意歪曲真相,以欺骗他人的意思表示。

例如,虚假陈述、故意隐瞒等。

2. 强迫行为:强迫行为是指当事人通过威胁、暴力等方式迫使他人作出某种行为。

例如,胁迫、绑架等。

3. 违法行为:违法行为是指违反法律规定的行为,例如违法合同、侵权行为等。

这类行为通常被认为是无效的。

四、特殊法律行为除了认同和不认同的法律行为,还存在一些具有特殊性质和效力的法律行为,例如:1. 因公行为:因公行为是指公共机关、事业单位、企事业单位等法人或其他组织依法代表当事人行使其权利和承担其义务的行为。

2. 代理行为:代理行为是指当事人授权他人代表自己行使权益或履行义务的行为。

代理行为可以分为普通代理和法定代理两种形式。

五、总结通过对法律行为的分类,可以更好地理解其特征和效力。

认同法律行为是自愿订立的,具有合法的民事效力;不认同法律行为则是违反真实意思的,不具备法律效力;特殊法律行为具有独特的性质和效力。

《涉税服务相关法律》基础考点:法律行为的分类税务师考试中部分考生认为《涉税服务相关法律》较难,知识点较多,难于理解。

下面是《涉税服务相关法律》基础考点:法律行为的分类,一起来复习下吧:【所属章节】本知识点属于《涉税服务相关法律》第六章26讲法律行为的分类、形式、成立和生肖、效力样态、附款【知识点】法律行为的分类1、单方法律行为、双方法律行为和共同法律行为(1)单方法律行为,是指仅由行为人一方的意思表示构成的法律行为,如立遗嘱、抛弃所有权。

(2)双方法律行为,是指双方相向的意思表示达成一致方可成立的法律行为,如合同。

(3)共同法律行为,是指多方相同方向意思表示达成一致方可成立的法律行为,如合伙。

2、财产法律行为、身份法律行为(1)财产法律行为,是发生财产关系变动效果的法律行为。

如物权行为、债权行为。

(2)身份法律行为,是发生身份关系变动效果的法律行为。

如结婚、离婚、收养。

3、要式法律行为、不要式法律行为(1)要式法律行为,是必须采取法律规定的特定形式才能成立的法律行为。

常见的要式法律行为是书面形式的法律行为(如不动产买卖)。

(2)不要式法律行为,是法律不要求采用特定方式,当事人可自由选择行为方式的法律行为。

4、主法律行为、从法律行为(1)主法律行为,是彼此关联的法律行为中,无需相关法律行为的存在即能成立的法律行为。

(2)从法律行为,是彼此关联的法律行为中,须以相关法律行为的存在为前提的法律行为。

5、基本法律行为、补助法律行为(1)基本法律行为,是相关联法律行为中,具有独立实质内容但却以相关法律行为为生效要件的法律行为。

如需法定代理人同意的限制行为能力人所实施的法律行为。

(2)补助法律行为,是相关联法律行为中,不具有独立的实质内容,仅作为基本行为生效要件的法律行为。

如法定代理人对限制行为能力人所实施法律行为的“同意行为”。

6、生存法律行为、死因法律行为(1)生存法律行为,是效力发生于行为人生前的法律行为,也称生前行为。

第二章基本民事法律制度-法律行为的分类2019年注册会计师资格考试内部资料经济法(注会)第二章基本民事法律制度知识点:法律行为的分类● 定义:1.单方法律行为和多方法律行为2.有偿法律行为和无偿法律行为3.要式的法律行为和不要式的法律行为4.主法律行为和从法律行为● 详细描述:1.单方法律行为和多方法律行为(1)单方法律行为是根据一方当事人的意思表示而成立的法律行为。

如委托代理的撤销、债务的免除、无权代理的追认等。

(2)多方法律行为是两个或者两个以上的当事人意思表示一致而成立的法律行为。

如合同行为。

2.有偿法律行为和无偿法律行为(1)有偿的法律行为是指当事人互为给付一定代价的法律行为。

如购物行为。

(2)无偿法律行为是指一方当事人承担给付一定代价的义务,而他方当事人不承担相应给付义务的法律行为。

如赠与行为。

3.要式的法律行为和不要式的法律行为(1)要式的法律行为是指法律规定必须采取一定的形式或者履行一定的程序才能成立的法律行为。

如票据行为。

(2)不要式的法律行为是指法律不要求采取一定形式,当事人自由选择一种形式即可成立的法律行为。

4.主法律行为和从法律行为(1)主法律行为是指不需要有其他法律行为的存在就可以独立成立的法律行为。

如订立买卖合同。

(2)从法律行为是指从属于其他法律行为而存在的法律行为。

如订立担保合同。

从法律行为的效力依附于主法律行为,主法律行为不成立,从法律行为则不能成立;主法律行为无效,则从法律行为亦当然不能生效。

但是,主法律行为履行完毕,并不必然导致从法律行为效力的丧失。

例题:1.裁定与判决的区别是()。

A.裁定可以口头,可以书面;判决只能书面B.判决可以针对实体问题和程序问题,裁定只能针对程序问题C.所有的裁定都不能上诉D.—个案件一个裁定,一个判决正确答案:A解析:选项B,判决解决的是案件的实体问题,裁定是解决诉讼中的程序事项。

选项C,除不予受理、对管辖权的异议、驳回起诉的裁定可以上诉外,其他的裁定一律不能上诉。

最全的民事法律⾏为分类随着我国《民法典》的出台,好多法律法规都发⽣了变化,今天⼩编要给⼤家整理的是,最全最新的民事法律⾏为分类,这⼀个对于⼤家来说⽐较专业的名词在我们的⽇常⽣活中⼜有什么作⽤呢,希望您读完这边⽂章有所收获。

最全的民事法律⾏为分类⼀、单⽅⾯或多⽅⾯法律⾏为这种分类的根据是当事⼈意思表⽰发⽣法律效果的不同条件。

(⼀)单⽅法律⾏为民事法律⾏为研究图册单⽅法律⾏为⼜称“单独⾏为”,是指基于⼀个当事⼈的意思表⽰⽽成⽴的民事法律⾏为。

即只要⼀个当事⼈单⽅⾯作出意思表⽰,法律⾏为即可成⽴并引起⾏为⼈预期的民事法律后果。

如遗嘱⾏为,只须遗嘱⼈作出处分其死后遗产的意思表⽰,遗嘱即可成⽴并在遗嘱⼈死亡时发⽣法律效⼒。

属于单⽅法律⾏为的还有委托授权⾏为、民事权利(如继承权)的接受或者放弃、捐助⾏为、免除他⼈债务的⾏为等。

单⽅法律⾏为有以下特点:1.单⽅法律⾏为依当事⼈单⽅⾯意思表⽰即可成⽴。

但基于各种单⽅法律⾏为的不同性质,当事⼈的单⽅意思表⽰有时不必向特定的相对⼈作出(如设⽴遗嘱的意思表⽰⽆须向继承⼈或其他⼈作出即可成⽴);有时却依法必须向特定的相对⼈作出⽅可成⽴(如债权⼈免除债务⼈所承担的债务的⾏为,尽管不需要经过债务⼈的同意,但免除其债务的意思表⽰必须向债务⼈作出,才能发⽣债务免除的效果;同样,放弃继承权的意思表⽰,也必须向其他继承⼈作出,才能发⽣继承权放弃的效果)。

在民法的传统理论上,⽆须向特定相对⼈作出意思表⽰即可成⽴的单⽅法律⾏为称为“⽆相对⼈的单独⾏为”;必须向特定相对⼈作出意思表⽰才能成⽴的单⽅法律⾏为称为“有相对⼈的单独⾏为”。

2.由于单⽅法律⾏为⽆须他⼈同意即可成⽴,所以,单⽅法律⾏为通常只能为他⼈设定权利⽽不能单纯为他⼈设定义务,即单⽅法律⾏为⼀般都是给予他⼈以某种利益(如遗嘱⾏为系为继承⼈或受遗赠⼈设定权利),或对他⼈的权利义务关系发⽣某种直接影响(如代理权的撤回、⽆权代理的承认等)。

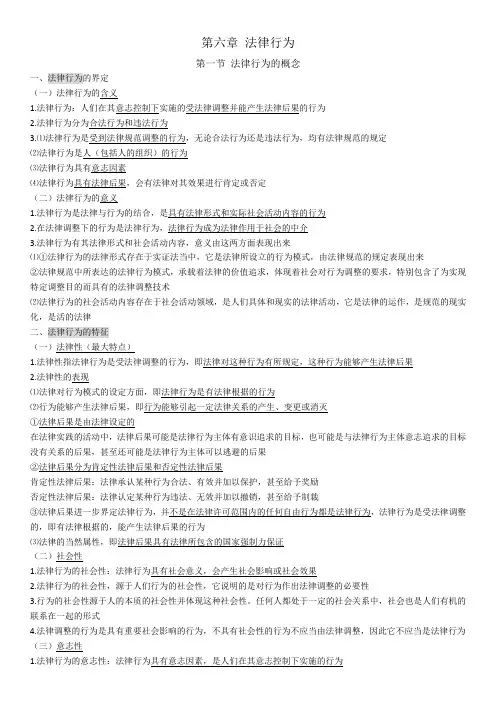

第六章法律行为第一节法律行为的概念一、法律行为的界定(一)法律行为的含义1.法律行为:人们在其意志控制下实施的受法律调整并能产生法律后果的行为2.法律行为分为合法行为和违法行为3.⑴法律行为是受到法律规范调整的行为,无论合法行为还是违法行为,均有法律规范的规定⑵法律行为是人(包括人的组织)的行为⑶法律行为具有意志因素⑷法律行为具有法律后果,会有法律对其效果进行肯定或否定(二)法律行为的意义1.法律行为是法律与行为的结合,是具有法律形式和实际社会活动内容的行为2.在法律调整下的行为是法律行为,法律行为成为法律作用于社会的中介3.法律行为有其法律形式和社会活动内容,意义由这两方面表现出来⑴①法律行为的法律形式存在于实证法当中,它是法律所设立的行为模式,由法律规范的规定表现出来②法律规范中所表达的法律行为模式,承载着法律的价值追求,体现着社会对行为调整的要求,特别包含了为实现特定调整目的而具有的法律调整技术⑵法律行为的社会活动内容存在于社会活动领域,是人们具体和现实的法律活动,它是法律的运作,是规范的现实化,是活的法律二、法律行为的特征(一)法律性(最大特点)1.法律性指法律行为是受法律调整的行为,即法律对这种行为有所规定,这种行为能够产生法律后果2.法律性的表现⑴法律对行为模式的设定方面,即法律行为是有法律根据的行为⑵行为能够产生法律后果,即行为能够引起一定法律关系的产生、变更或消灭①法律后果是由法律设定的在法律实践的活动中,法律后果可能是法律行为主体有意识追求的目标,也可能是与法律行为主体意志追求的目标没有关系的后果,甚至还可能是法律行为主体可以逃避的后果②法律后果分为肯定性法律后果和否定性法律后果肯定性法律后果:法律承认某种行为合法、有效并加以保护,甚至给予奖励否定性法律后果:法律认定某种行为违法、无效并加以撤销,甚至给予制裁③法律后果进一步界定法律行为,并不是在法律许可范围内的任何自由行为都是法律行为,法律行为是受法律调整的,即有法律根据的,能产生法律后果的行为⑶法律的当然属性,即法律后果具有法律所包含的国家强制力保证(二)社会性1.法律行为的社会性:法律行为具有社会意义,会产生社会影响或社会效果2.法律行为的社会性,源于人们行为的社会性,它说明的是对行为作出法律调整的必要性3.行为的社会性源于人的本质的社会性并体现这种社会性。

法律行为理论基础知识详解法律行为理论基础知识详解一、法律行为理论(一)法律行为的概念和特征法律是指以意思表示为要件,以建立、变更或者终止权利义务关系为目的的法律行为。

法律行为的特征:(1)以意志的表达为核心要素;(二)以建立、变更或者终止权利义务关系为目的;(三)是法律行为。

只有合法,才能产生当事人预期的法律效果。

说明:民事行为实际上是民事法律行为的上位概念。

民事行为包括民事法律行为,也可以指无效民事行为、可变更、可撤销民事行为。

民事法律行为是指合法的民事行为。

(2)意志的表达1.意志的表达是指行为人进行某种行为的内在意志,是以某种方式对外表达的。

表达意愿的行为应该在原则上表达出来。

特殊情况下可以暗示。

如果是默示的表达行为,必须由法律规定或者当事人之间约定,才具有相应的法律效力。

2.表达意图的有效时间(1)对方有解除合同、要约、承诺、债务免除、代理授权等意思表示。

对方意图的表达有两种:会话式表达和非会话式表达。

谈话的意思是当事人知道了才生效。

非会话的意义表达,如信件和电报,在意义表达到达对方时生效。

(2)没有另一方的意思表示,如遗嘱行为和动产的放弃。

一般来说,没有对方的意思表示。

原则上,意思表示完成时生效。

说明:(1)《合同法》第二十六条规定,承诺不需要通知,且承诺是按照交易习惯或者要约要求以行为形式作出的,承诺自行为作出时生效。

(2)到达并不要求对方知道意思表示的内容,只是在对方的控制范围内表达意思。

比如对方的电子邮件地址和企业通信机房的签到邮件都到了。

(3)如果意愿表达是由通信人传达的,如果通信人服务于表意文字,则通信人不传达或延迟传达或错误传达的风险应由表意文字承担。

发给无完全行为能力人的遗嘱通常只有在送达其法定代理人时才生效。

(三)法律行为的分类1.单方面法律行为和多方法律行为(1)单方面法律行为是指只有通过一个行为人的意思表示才能成立的民事法律行为。

特点:无需他人同意即可发生法律效力。

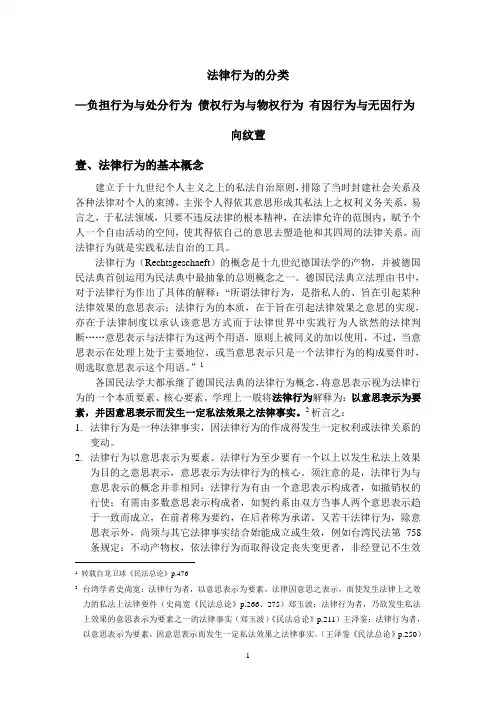

法律行为的分类—负担行为与处分行为债权行为与物权行为有因行为与无因行为向纹萱壹、法律行为的基本概念建立于十九世纪个人主义之上的私法自治原则,排除了当时封建社会关系及各种法律对个人的束缚,主张个人得依其意思形成其私法上之权利义务关系,易言之,于私法领域,只要不违反法律的根本精神,在法律允许的范围内,赋予个人一个自由活动的空间,使其得依自己的意思去塑造他和其四周的法律关系。

而法律行为就是实践私法自治的工具。

法律行为(Rechtsgeschaeft)的概念是十九世纪德国法学的产物,并被德国民法典首创运用为民法典中最抽象的总则概念之一。

德国民法典立法理由书中,对于法律行为作出了具体的解释:“所谓法律行为,是指私人的、旨在引起某种法律效果的意思表示;法律行为的本质,在于旨在引起法律效果之意思的实现,亦在于法律制度以承认该意思方式而于法律世界中实践行为人欲然的法律判断……意思表示与法律行为这两个用语,原则上被同义的加以使用,不过,当意思表示在处理上处于主要地位,或当意思表示只是一个法律行为的构成要件时,则选取意思表示这个用语。

”1各国民法学大都承继了德国民法典的法律行为概念,将意思表示视为法律行为的一个本质要素、核心要素。

学理上一般将法律行为解释为:以意思表示为要素,并因意思表示而发生一定私法效果之法律事实。

2析言之:1.法律行为是一种法律事实,因法律行为的作成得发生一定权利或法律关系的变动。

2.法律行为以意思表示为要素。

法律行为至少要有一个以上以发生私法上效果为目的之意思表示,意思表示为法律行为的核心。

须注意的是,法律行为与意思表示的概念并非相同:法律行为有由一个意思表示构成者,如撤销权的行使;有需由多数意思表示构成者,如契约系由双方当事人两个意思表示趋于一致而成立,在前者称为要约,在后者称为承诺。

又若干法律行为,除意思表示外,尚须与其它法律事实结合始能成立或生效,例如台湾民法第758条规定:不动产物权,依法律行为而取得设定丧失变更者,非经登记不生效1转载自龙卫球《民法总论》p.4762台湾学者史尚宽:法律行为者,以意思表示为要素,法律因意思之表示,而使发生法律上之效力的私法上法律要件(史尚宽《民法总论》p.266、275)郑玉波:法律行为者,乃欲发生私法上效果的意思表示为要素之一的法律事实(郑玉波)《民法总论》p.211)王泽鉴:法律行为者,以意思表示为要素,因意思表示而发生一定私法效果之法律事实。

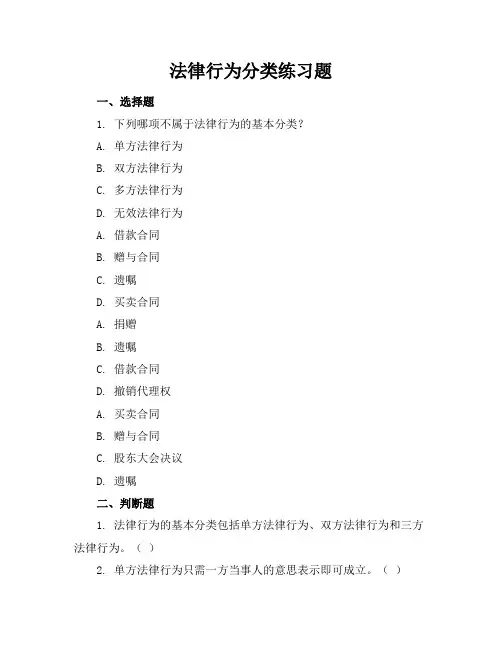

法律行为分类练习题一、选择题1. 下列哪项不属于法律行为的基本分类?A. 单方法律行为B. 双方法律行为C. 多方法律行为D. 无效法律行为A. 借款合同B. 赠与合同C. 遗嘱D. 买卖合同A. 捐赠B. 遗嘱C. 借款合同D. 撤销代理权A. 买卖合同B. 赠与合同C. 股东大会决议D. 遗嘱二、判断题1. 法律行为的基本分类包括单方法律行为、双方法律行为和三方法律行为。

()2. 单方法律行为只需一方当事人的意思表示即可成立。

()3. 双方法律行为需要双方当事人意思表示一致才能成立。

()5. 无效法律行为是指自始无效、当然无效、确定无效的法律行为。

()三、填空题1. 法律行为按照主体数量的不同,可以分为______、______和______三种类型。

2. 单方法律行为的成立,只需______的意思表示即可。

3. 双方法律行为的成立,需要______和______的意思表示一致。

5. 无效法律行为的特点是______、______和______。

四、简答题1. 简述法律行为的基本分类及其特点。

2. 请举例说明单方法律行为、双方法律行为和三方法律行为的区别。

3. 简述无效法律行为的认定标准及其法律后果。

五、案例分析题1. 甲企业与乙企业签订了一份购销合同,合同约定甲企业向乙企业购买一批货物。

后因市场行情变化,甲企业决定不再购买该批货物。

请问:(1)甲企业的行为属于哪种类型的法律行为?(2)乙企业能否要求甲企业承担违约责任?为什么?2. 张某立下遗嘱,将其全部遗产留给儿子小张。

遗嘱生效后,小张能否要求撤销遗嘱?为什么?六、名词解释题1. 法律行为2. 单方法律行为3. 双方法律行为4. 多方法律行为5. 无效法律行为七、论述题1. 论述法律行为的有效要件。

2. 论述单方法律行为与双方法律行为在成立条件上的差异。

3. 论述多方法律行为的特征及其在实践中的应用。

八、应用题(1)甲乙之间的赠与行为属于哪种类型的法律行为?(2)若甲在赠与合同生效后反悔,能否单方面撤销赠与?为什么?(1)股东大会决议属于哪种类型的法律行为?(2)若部分股东反对该决议,该决议是否有效?为什么?九、比较题1. 比较单方法律行为与双方法律行为在意思表示上的异同。

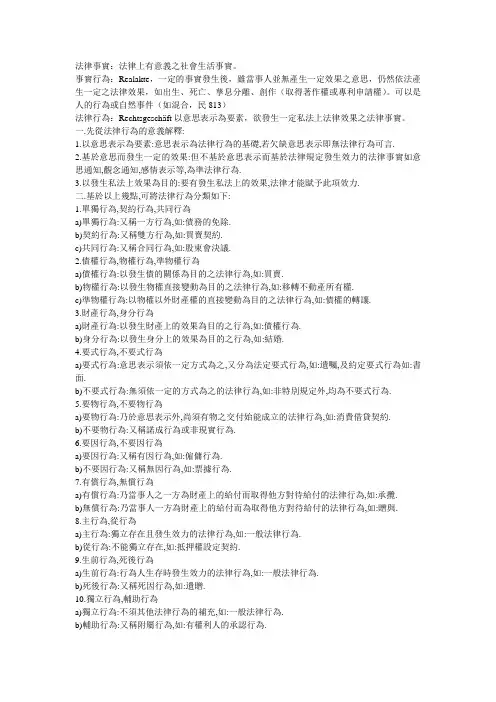

法律事實:法律上有意義之社會生活事實。

事實行為:Realakte,一定的事實發生後,雖當事人並無產生一定效果之意思,仍然依法產生一定之法律效果,如出生、死亡、孳息分離、創作(取得著作權或專利申請權)。

可以是人的行為或自然事件(如混合,民813)法律行為:Rechtsgeschäft以意思表示為要素,欲發生一定私法上法律效果之法律事實。

一.先從法律行為的意義解釋:1.以意思表示為要素:意思表示為法律行為的基礎,若欠缺意思表示即無法律行為可言.2.基於意思而發生一定的效果:但不基於意思表示而基於法律規定發生效力的法律事實如意思通知,觀念通知,感情表示等,為準法律行為.3.以發生私法上效果為目的:要有發生私法上的效果,法律才能賦予此項效力.二.基於以上幾點,可將法律行為分類如下:1.單獨行為,契約行為,共同行為a)單獨行為:又稱一方行為,如:債務的免除.b)契約行為:又稱雙方行為,如:買賣契約.c)共同行為:又稱合同行為,如:股東會決議.2.債權行為,物權行為,準物權行為a)債權行為:以發生債的關係為目的之法律行為,如:買賣.b)物權行為:以發生物權直接變動為目的之法律行為,如:移轉不動產所有權.c)準物權行為:以物權以外財產權的直接變動為目的之法律行為,如:債權的轉讓.3.財產行為,身分行為a)財產行為:以發生財產上的效果為目的之行為,如:債權行為.b)身分行為:以發生身分上的效果為目的之行為,如:結婚.4.要式行為,不要式行為a)要式行為:意思表示須依一定方式為之,又分為法定要式行為,如:遺囑,及約定要式行為如:書面.b)不要式行為:無須依一定的方式為之的法律行為,如:非特別規定外,均為不要式行為.5.要物行為,不要物行為a)要物行為:乃於意思表示外,尚須有物之交付始能成立的法律行為,如:消費借貸契約.b)不要物行為:又稱諾成行為或非現實行為.6.要因行為,不要因行為a)要因行為:又稱有因行為,如:僱傭行為.b)不要因行為:又稱無因行為,如:票據行為.7.有償行為,無償行為a)有償行為:乃當事人之一方為財產上的給付而取得他方對待給付的法律行為,如:承攬.b)無償行為:乃當事人一方為財產上的給付而為取得他方對待給付的法律行為,如:贈與.8.主行為,從行為a)主行為:獨立存在且發生效力的法律行為,如:一般法律行為.b)從行為:不能獨立存在,如:抵押權設定契約.9.生前行為,死後行為a)生前行為:行為人生存時發生效力的法律行為,如:一般法律行為.b)死後行為:又稱死因行為,如:遺贈.10.獨立行為,輔助行為a)獨立行為:不須其他法律行為的補充,如:一般法律行為.b)輔助行為:又稱附屬行為,如:有權利人的承認行為.11.處分行為,負擔行為a)處分行為:乃直接使權利發生變動的法律行為,如:物權行為.b)負擔行為:又稱義務行為,如:一般債權行為.參考資料民法總則,施啟揚。

法律行为的分类法律行为是指以自愿的意愿、遵循法律规定而发生的行为,是法律规范的一种体现。

根据不同的性质和目的,法律行为可以被分类。

本文将对法律行为的分类进行探讨。

一、根据法律行为的目的1. 事实法律行为事实法律行为是指以事实目的进行的法律行为。

这类法律行为的目的是为了达到行为人自身的实际目标,与法律并无直接关系。

例如,购物、娱乐等日常生活中的行为。

2. 意思表示法律行为意思表示法律行为是指通过意思表示达到特定法律效果的行为。

这类法律行为的目的是为了实现法律规定的权利和义务。

例如,签订合同、提起诉讼等。

二、根据法律行为的效果1. 使能法律行为使能法律行为是指通过行为使法律关系产生、变更或消灭的行为。

这类法律行为是对法律关系具有直接的影响。

例如,立下遗嘱、订立婚姻登记等。

2. 直接法律行为直接法律行为是指通过行为本身直接达到法律效果的行为。

这类法律行为是对特定法律效果的直接确认或承诺。

例如,签署认罪书、签发开庭传票等。

三、根据法律行为的权利义务关系1. 单方法律行为单方法律行为是指由某一方当事人单独作出的法律行为。

这类法律行为是行为人独自承担权利和义务,不需要与其他当事人达成共识。

例如,遗赠、放弃权利等。

2. 多方法律行为多方法律行为是指由两个或多个当事人共同参与、共同形成的法律行为。

这类法律行为是当事人之间相互联系、相互依存的结果。

例如,合伙协议、借贷合同等。

四、根据法律行为的存在时间1. 一次性法律行为一次性法律行为是指在一定时间内完成、不需要连续发生的法律行为。

这类法律行为一经完成即告终结,不会持续产生法律效果。

例如,购买商品、支付服务费用等。

2. 连续性法律行为连续性法律行为是指持续一段时间、需要连续发生的法律行为。

这类法律行为在一段时间内持续产生法律效果,直至达到法律规定的终止条件。

例如,租赁合同、劳动合同等。

总结:通过以上的分类,我们可以清晰地了解到法律行为的多样性和复杂性。

不同的法律行为分类具有不同的特点和法律效果。

法律行为人们所实施的、能够发生法律效力、产生一定法律效果的行为。

法律行为的基本特征其具有社会意义,指法律行为能够产生社会效果,造成社会影响,具有交互性。

其具有法律性,指法律行为由法律规定、受法律调整、能够发生法律效力或产生法律效果。

首先,法律行为是由法律所调整和规定的行为;其次,法律行为是能够发生法律效力或产生法律效果的行为,所谓发生法律效力,具有两层含义,一是法律行为往往是交互性的,处在一定关系之中,或对其他行为有支配力,或受其他行为的支配;二是法律行为一旦形成,就受法律的约束和保护。

所谓产生法律效果,指法律行为能够引起人们之间权利义务关系的产生、变更或消灭,他们可能会受到法律的承认、保护或奖励,也可能会受法律的否定、撤销或惩罚。

其具有意志性,法律行为是人所实施的行为,自然受人的意志的支配和控制,反映了人们对一定的社会价值的认同、一定的利益和行为结果的追求以及一定的活动方式的选择。

或者说,正是通过意志的表现,行为才获得了人的行为的性质。

在法律行为的结构中,指存在意志和意识能力强弱的差别,即有时候人们完全按照自我意志来实施法律行为,有时候则可能并不完全出于自由意志实施某种行为,但它本身并不是一个意志的有无问题。

在法律上,纯粹无意识的行为,不能看做是法律行为。

法律行为的结构亦称,法律行为的构成要件,即法律规定的或通过法律解释确定的构成法律行为的要素。

法律行为的内在方面是主体在实施行为时一切心理活动、精神状态及认识能力的总和。

动机指直接推动行为人去行动已达到一定目的的内在动力或动因。

目的,指行为人通过实施一定的行为达到或力求实现某种目标和结果的主观意图。

其表达可以采取明示方式,也可采取默示方式,可以采取书面方式,也可采取口头方式。

在实际行为的过程中,行为人由于受动机、认识能力、态度、价值观或情势所迫等方面的影响,对自己行为的表达有时候充分,有时候不充分,甚至出现错误的表达,产生目的与表达之间的分离,这些情形都决定者对法律行为的定性,是分析法律行为有效或无效,合法或违法的根据。

法律的行为法律的行为指的是由法律规定的一系列具体行为。

它们在社会生活中具有重要的地位和作用。

下面将就法律的行为进行详细阐述。

首先,法律的行为可以是立法行为。

立法是国家主权的一项重要表现,是由国家机关根据宪法和法律规定,制定、修订、废止法律的过程。

立法行为的基本特征是具有普遍的、一般的、强制的法律效力,是国家对社会行为进行规范和约束的一种权力行使。

其次,法律的行为可以是行政行为。

行政行为是行政机关在行使行政职权时所做出的具有一定法律效力的行为。

行政行为一般具有单向性、强制性、特殊性等特点,是行政机关对个人和组织进行行政管理的主要方式。

行政行为可以包括行政命令、行政许可、行政审批、行政处罚等。

再次,法律的行为可以是司法行为。

司法行为是指法院在审理案件过程中所做出的有司法权威的决定和裁决。

司法行为是保护公民权益、维护社会正义的重要手段,具有最终决定性的法律效力。

司法行为可以包括判决、裁定、调解等。

此外,法律的行为还可以是公共行动。

公共行动是指相对于私人行动而言的,具有公共性质和社会影响的行为。

公共行动常常涉及公共利益,和社会秩序、公共安全等问题相关。

例如,集会游行、公众投票等行为都属于公共行动,其受到法律的规范和管理。

最后,法律的行为还可以是合同行为。

合同是民间自愿的一种行为,是民事关系的法律依据。

合同行为是自然人、法人、其他组织在平等自愿的基础上通过协商达成的意思表示,用以设立、变更或者终止民事法律关系的行为。

合同行为的主要特点是权利平等、自愿订立、约束力强等。

综上所述,法律的行为包括立法行为、行政行为、司法行为、公共行动和合同行为等。

这些行为在社会生活中起到不同的作用和功能,通过法律的规范,维护社会秩序,保护社会公共利益。

法律的行为具有普适性、强制性和约束性,是社会生活中不可或缺的重要组成部分。

法律行为分类法律行为是指个体或法人在法律制度下以其自身的意志行动产生的具有法律效力的行为。

根据法律行为的性质和目的不同,法律行为可以被划分为多个不同的类别。

本文将介绍常见的法律行为分类,并对每一种类别进行详细的说明。

一、民事法律行为民事法律行为是指个体或法人在民事关系中,通过自身的意志发表,从而产生相应的权利和义务的行为。

民事法律行为是市民日常生活中最为常见的一种行为形式。

其主要包括合同、侵权行为、不当得利行为等。

1. 合同合同是指自然人、法人或其他组织之间建立、变更、终止民事关系的协议。

合同是民事法律行为中最为常见的一种形式,广泛应用于各个社会领域。

合同的成立和履行都需要双方当事人自愿,并且符合法律规定。

2. 侵权行为侵权行为是指违反法律规定,侵害他人合法权益的行为。

侵权行为会给他人造成损失,并可能导致责任承担。

侵权行为可以分为侵权责任、侵权赔偿等不同的形式,常见的有人身损害赔偿、财产损害赔偿等。

3. 不当得利行为不当得利行为是指通过违法或者不正当手段获得的利益。

当一方通过欺诈、恶意串谋、非法占有等方式获取财产,就构成了不当得利行为。

法律对不当得利行为有相应的惩罚措施,包括追回不当得利和相应的赔偿。

二、行政法律行为行政法律行为是指国家行政机关根据法律规定,对公民、法人和其他组织采取的具有强制性质的行为。

行政法律行为是国家行政权力的具体表现,包括行政许可、行政处罚、行政强制等。

1. 行政许可行政许可是指国家行政机关根据法律规定,在特定条件下对公民、法人和其他组织授予特定权利或者特许经营的行为。

行政许可规定了特定的条件和程序,申请人需符合相应的条件方可取得许可。

2. 行政处罚行政处罚是国家行政机关依法对违反法律法规的公民、法人和其他组织进行的惩罚性行为。

行政处罚旨在维护社会秩序和公共利益,对违法者有一定的警示和制裁作用。

3. 行政强制行政强制是指国家行政机关依法对违反法律法规的公民、法人和其他组织采取的一种被动行为,通过给予强制措施来强制其履行法定义务。

一、双方行为、单方行为与多方行为这是以构成法律行为的意思表示的个数为标准所作的分类。

前者是指根据一方当事人的意思表示就能成立的法律行为;双方法律行为是指须双方当事人意思表示一致才能成立的法律行为;多方法律行为是指两个以上的多方当事人意思表示一致才能成立的法律行为。

多方法律行为也称为合致行为。

二、财产行为与身份行为这是以行为效果所处领域为标准所作的分类。

财产行为是指发生财产关系变动效果的行为,身份是指发生身份关系变动效果的行为。

三、双务法律行为与单务法律行为根据其当事人双方权利义务的关系双务法律行为,是指当事人双方均负担相应义务的法律行为,一方的义务也就是另一方的权利。

单务法律行为,是指当事人一方仅负担义务而另一方仅享有权利的法律行为。

四、有偿行为与无偿行为这是以有无对价为标准所作的分类。

前者是指当事人一方享有利益必须给付对方相应代价的法律行为;后者是指当事人一方享有利益不需要支付任何对价的法律行为。

五、要式行为与不要式行为这是以是否必须具备某种特别形式才能成立而作的分类。

必须具备某种特定形式或履行某种特定程序才能成立的法律行为,是要式法律行为;不必具有特定形式或履行特定程序即可成立的法律行为是不要式法律行为。

六、要物行为与不要物行为(诺成性法律行为与实践性法律行为)这是以行为的成立是否须交付标的物为标准所作的分类。

要物法律行为又称实践性法律行为,是指除当事人意思表示一致外,还必须交付标的物才能成立的民事法律行为。

不要物法律行为,又称诺成性法律行为,是指当事人意思表示一致即告成立的民事法律行为。

七、生前行为与死因行为这是以行为效力发生在行为人生前还是死后为标准所作的分类。

生前行为是行为人生前发生效力的行为;死因行为是行为人死后发生效力的行为。

八、主法律行为与从法律行为根据法律行为相互间的关系,可分为主法律行为与从法律行为。

主法律行为是指在两个有联系的法律行为中,不依赖于他行为而可独立存在的法律行为;而须依赖于他行为而存在的法律行为,就为从法律行为。

司法考试《法理学》基础知识:法律行为的基本分类

一、依行为主体的性质和特点分类

1、依行为主体的特点,分为个人行为、集体行为、国家行为

2、依主体意思表示形式,分为单方行为、多方行为

3、依主体参与行为的状态,分为自主行为、代理行为

二、依行为的法律性质分类

1、依行为是否符合法律的内容要求,分为合法行为、违法行为

2、依行为具有公法性质还是私法性质,分为公法行为、私法行为

三、依行为的表现形式和相互关系分类

1、依行为的表现形式,分为积极行为、消极行为

2、依行为的主从关系,分为主行为、从行为

四、依行为的构成要件分类

1、依行为是否通过意思表示,分为表示行为、非表示行为

2、依行为成立是否需要特定法律要件,分为要式行为、非要式行为

3、依行为的有效水准,分为完全行为、不完全行为。

法律行为分类一、引言在现代社会中,人们的日常生活和经济活动中经常会涉及到各种法律行为。

而对于法律行为的分类,不仅是法律领域的基础知识,也是我们理解和应用法律的重要前提。

本文将依据不同的标准和特征,对法律行为进行分类和解析。

二、按照法律效力的分类1. 有效法律行为有效法律行为是指符合法律规定和法律效力要求的行为。

例如,双方意思表示一致、具有约束力的合同,以及依法成立的婚姻登记等。

这类行为具有法律效力,一旦成立,将产生相应的权利和义务。

2. 无效法律行为无效法律行为是指不符合法律要求或法律禁止的行为,其效力被法律认定为无效或不产生法律效果。

例如,受到欺骗或胁迫的意思表示、未经法定程序的婚姻登记等。

这类行为被认定为无效,不产生法律效力。

3. 可撤销法律行为可撤销法律行为是指一方当事人在一定的条件下,有权单方面解除或撤回的行为。

比如,在民法中,购买商品的违约行为,一方可以在合理期限内要求解除买卖合同。

此类行为在满足特定要求和程序后,被视为无效。

三、按照法律主体的分类1. 自然人法律行为自然人是指具有生物身份和民事权利能力的个体,其法律行为是指个人以自己的法律能力,与他人产生相应的民事关系行为。

比如,签订合同、购买商品等。

2. 法人法律行为法人是指一定条件下依法获得的法律主体地位的组织,其法律行为是指法人机构以法定代表人名义进行的法律行为。

例如,公司签订合同、举办法定代表人的同意下进行的合法交易等。

3. 非法人组织法律行为非法人组织是指没有法人地位,但依然可以独立享有某些民事权利能力,承担民事责任的社会组织。

这类组织的法律行为一般由其管理机构代表进行,如社会团体、事业单位等。

四、按照法律关系的分类1. 单方行为单方行为是指只需要单方当事人的意思表示即可产生效力的法律行为。

比如,承诺、遗赠等,这些行为只需要一方当事人的真实意思表示,无需获得他人的同意。

2. 多方行为多方行为是指需要多个当事人的意思表示相互一致才能成立的法律行为。

通俗说法:法律行为都有哪些分类?

法律行为,在法学上,可以简单的理解成在人的意志下,引起法律关系发生变更,或者产生法律关系、或者导致法律关系消灭的行为。

举个例子说:张三是一个孤寡老人,但是有些房产,李四呢,是他的陪护,由于时间久了,张三觉得李四对自己很好,于是临终的时候,立下遗嘱,让李四继承他的房产。

在这个例子里,张三的行为,就属于法律行为——他把家产,通过遗嘱方式,留给了李四,这个法律行为,导致了法律关系的产生,

一般来说,法律行为大体上分为这些种:

1、合法行为和违法行为。

相信这个不用我解释,都能理解;

2、积极行为和消极行为。

积极行为,可以理解成这么做,消极行为,可以理解成不做。

举个简单的例子:比如说张三赡养自己的父母,在法律上,这就是积极行为——子女有赡养父母的义务,而赡养这一行为,就是积极行为。

消极行为呢,就是禁止做什么,比如说张三不喜欢自己的儿子,想虐待,但是,在法律上,他不能这么做,这就是消极行为。

3、意思表示行为和非意思表示行为。

这个取决于主观和

客观的区别。

比如说主观上,张三想把家产留给李四,这个,叫意思表示行为,意思是源自张三的意志,并由此产生法律行为;

而非意思表示行为,比如李四在街上捡到一个钱包,这个不是由李四的意志决定的,但是李四确实捡到钱包了,并由此引起一系列法律关系。

而这个捡到钱包的行为,就是非意思表示行为;

4、单方行为和多方行为。

这个顾名思义,涉及到参与方多少的问题,不用过多解释;

5、要式行为和非要式行为。

这个是从形式和程序上做出的分野。

要式行为,指的是必须通过一系列的程序或者法定形式才能生效的行为。

比如前文说的张三立遗嘱,这个立遗嘱,也是有一定的法定程序的,如果没有相应的程序,这遗嘱只怕也生效不了。

而非要式行为则不同。

比如说你上街买菜,你把钱给人家人家把菜给你,这个没有严格的形式上或者程序上的规定。

6、自主行为和代理行为。

比如说,张三想起诉王五,如果他自己亲自起诉,那么,这就叫自主行为,倘若张三花钱请律师起诉那么,律师的这个行为,叫做代理行为。