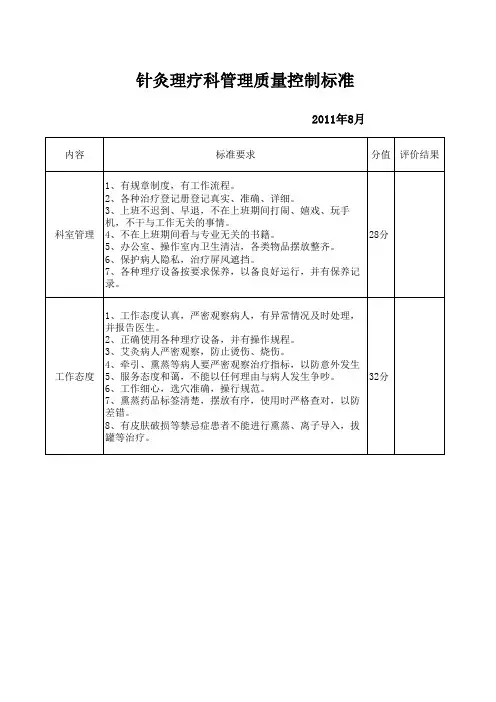

针灸科质量控制标准

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:9

针灸科质量控制制度一、目的:建立针灸科医疗质量与安全管理体系,制定科室医疗质量与安全管理计划并组织实施,持续改进医疗质量与安全,保障患者得到优质、合理、高效的康复服务。

二、医疗质量与安全管理组的设立及职责:设立医疗质量与安全管理组,科主任为组长,就是针灸科医疗质量与安全管理的决策人与领导人,决定科室医疗质量与安全管理的计划与实施方案,持续改进科室的医疗质量与安全。

医疗质量与安全管理组设以下管理小组:临床诊疗小组、医院感染管理小组、病案管理小组、合理用药小组、医疗安全不良事件管理小组、护理质量与安全管理组,科主任为第一责任人,各小组的设立及职责如下:1、临床诊疗组(1)小组职责:①完成本诊疗小组的医疗工作。

认真负责地评估本组每一例病员的病情及疗效;查瞧各种辅助检查的结果并分析;查瞧诊断就是否正确、治疗方案就是否妥当。

②完成每日查房。

③完成急、危、重、疑难病例的抢救处理;诊疗组长亲自参加、指导高难度的诊疗技术操作。

④对本组疑难或危重病例、特殊病例及死亡病例及时报告科主任,提出会诊申请或组织科内讨论,安排人员做好记录。

⑤做好医患沟通,发现医疗缺陷、医疗不良事件及医疗纠纷立即报告科主任,并积极处理,避免事态扩大。

⑥完成病历的质量控制。

按病历书写基本规范及时、准确地完成病历书写,及时审签,按时归档,确保甲级病历达100%,杜绝乙、丙级病历。

认真学习处方管理办法及书写规范,确保处方合格率达100%。

⑦积极参加院内组织的各种业务学习,按时参加“三基”及实践技能考核,确保合格率达90%以上;诊疗组内的上级医师做好对下级医师的“帮、带、教”工作,不断提高本诊疗小组的医疗技术水平;制定小组的业务学习计划、科研工作,承担相应的专题讲座。

(2)小组人员设立及职责:①组长:组长为科主任,负责主持相关工作。

②小组成员: 针灸医师,负责完成相关工作。

2、医院感染管理组(1)小组职责:负责开展科室的医院感染管理工作,根据实际情况制定科室医院感染的预防与控制措施,培训、考核本科各类工作人员的医院感染相关知识与技能,针对科室自查及医院主管部门反馈的数据资料进行分析、总结、提出整改措施,持续改进科室医院感染管理工作。

针灸科临床实践质量控制制度1. 引言本文档旨在建立一个全面的针灸科临床实践质量控制制度,以提升针灸科的临床实践水平,保障临床实践质量,确保患者的安全和满意度。

该制度适用于所有从事针灸科临床实践的医务人员。

2. 目的针灸科临床实践质量控制制度的目的是确保针灸治疗过程中的安全性、有效性和可靠性,提高治疗效果,减少并发症的发生。

3. 质量控制要求3.1 诊疗规范在临床实践中,所有医务人员必须遵守国家和地方相关的针灸临床实践规范,确保按照规范进行诊断和治疗。

3.2 安全措施在针灸治疗前,医务人员必须严格遵守消毒操作规程,确保设备和治疗环境的清洁和卫生。

同时,针灸治疗过程中,医务人员必须监测患者的生命体征,及时发现和处理异常情况。

3.3 设备管理医务人员必须定期检查和维护针灸治疗所使用的设备,确保设备的正常工作,并及时更换老化或损坏的设备。

3.4 记录和报告针灸科临床实践必须建立完整的患者病历记录系统,详细记录患者的诊断、治疗过程、治疗效果和随访情况。

医务人员必须及时提交相关的统计报告,并对患者的隐私信息保密。

3.5 持续教育与培训医务人员应定期参加针灸科的相关培训和教育活动,提高临床实践水平,掌握最新的临床实践技能和知识。

4. 质量监控措施4.1 定期质量评估针灸科临床实践质量控制制度要求医务人员定期接受内部和外部的质量评估,评估内容包括临床操作、治疗效果和服务满意度等。

4.2 随访和回访医务人员应定期对已完成治疗的患者进行随访和回访,了解患者的治疗效果和满意度,并及时处理并发症或不良反应。

4.3 不良事件管理针灸科临床实践质量控制制度要求医务人员建立不良事件报告和处理机制,及时记录和处理因治疗过程引起的不良事件,并采取相应的纠正措施,以防止类似事件再次发生。

5. 实施措施5.1 领导落实相关领导必须充分重视针灸科临床实践质量控制制度的实施,制定相应的政策和措施,并确保其有效推行。

5.2 培训和教育相关医务人员应接受针灸科临床实践质量控制制度的培训和教育,确保了解和掌握制度要求和操作指南。

循证针灸临床实践指南的质量评价及质控方法循证针灸临床实践是现代针灸的重要组成部分,它通过整合最新的临床研究证据,指导针灸治疗的临床应用。

循证针灸临床实践指南的质量评价及质控方法是非常关键的,它们可以用来评估和确保临床指南的可靠性和有效性。

本文将介绍循证针灸临床实践指南的质量评价和质控方法的主要内容和应用。

循证针灸临床实践指南的质量评价包括以下几个方面的内容:1. 搜索与筛选证据:循证针灸临床实践指南的质量评价首先需要进行系统的文献搜索和筛选,以收集与特定临床问题相关的高质量研究证据。

这可以通过各种数据库和文献检索工具来完成,如PubMed、Cochrane图书馆等。

筛选过程应该遵循预先设定的纳入和排除标准,确保筛选结果的可靠性和准确性。

2. 评估研究质量:在选择了合适的研究证据后,需要对纳入研究的质量进行评估。

通常采用的评估工具包括Cochrane协作网的风险偏倚工具、Jadad量表等。

通过评估研究质量,可以确定研究结果的可靠性和研究方法的严谨性。

3. 进行系统综述和分析:在评估了研究质量后,需要对纳入研究的数据进行系统综述和分析。

这包括了对研究设计、研究人群、干预措施和结局指标等方面的数据进行整合和综合分析。

常用的统计方法包括荟萃分析、亚组分析等。

循证针灸临床实践指南的质量控制方法主要包括以下内容:1. 制定指南的标准化流程:为了确保指南的质量,需要制定一套标准化的指南开发流程。

这包括明确的指南制定流程、专家组成员的选择和责任分工、冲突利益的管理、指南草稿的审查和意见征求、最终指南的发布和更新等。

2. 明确推荐级别和强度:为了更好地指导临床实践,循证针灸临床实践指南通常会为每个推荐给出推荐级别和强度等信息。

这可以通过采用Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation(GRADE)等评价系统来完成。

推荐级别和强度可以帮助临床医生更好地理解指南推荐和决策。

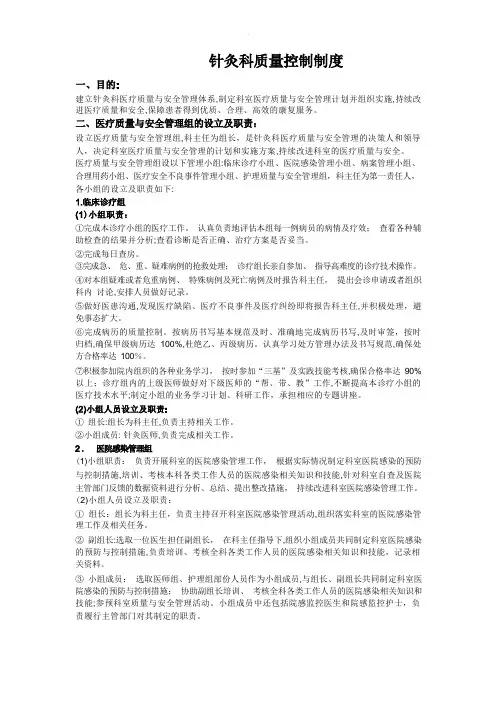

针灸科质量控制制度一、目的:建立针灸科医疗质量与安全管理体系,制定科室医疗质量与安全管理计划并组织实施,持续改进医疗质量和安全,保障患者得到优质、合理、高效的康复服务。

二、医疗质量与安全管理组的设立及职责:设立医疗质量与安全管理组,科主任为组长,是针灸科医疗质量与安全管理的决策人和领导人,决定科室医疗质量与安全管理的计划和实施方案,持续改进科室的医疗质量与安全。

医疗质量与安全管理组设以下管理小组:临床诊疗小组、医院感染管理小组、病案管理小组、合理用药小组、医疗安全不良事件管理小组、护理质量与安全管理组,科主任为第一责任人,各小组的设立及职责如下:1.临床诊疗组(1)小组职责:①完成本诊疗小组的医疗工作。

认真负责地评估本组每一例病员的病情及疗效;查看各种辅助检查的结果并分析;查看诊断是否正确、治疗方案是否妥当。

②完成每日查房。

③完成急、危、重、疑难病例的抢救处理;诊疗组长亲自参加、指导高难度的诊疗技术操作。

④对本组疑难或危重病例、特殊病例及死亡病例及时报告科主任,提出会诊申请或组织科内讨论,安排人员做好记录。

⑤做好医患沟通,发现医疗缺陷、医疗不良事件及医疗纠纷立即报告科主任,并积极处理,避免事态扩大。

⑥完成病历的质量控制。

按病历书写基本规范及时、准确地完成病历书写,及时审签,按时归档,确保甲级病历达100%,杜绝乙、丙级病历。

认真学习处方管理办法及书写规范,确保处方合格率达100%。

⑦积极参加院内组织的各种业务学习,按时参加“三基”及实践技能考核,确保合格率达90%以上;诊疗组内的上级医师做好对下级医师的“帮、带、教”工作,不断提高本诊疗小组的医疗技术水平;制定小组的业务学习计划、科研工作,承担相应的专题讲座。

(2)小组人员设立及职责:①组长:组长为科主任,负责主持相关工作。

②小组成员: 针灸医师,负责完成相关工作。

2. 医院感染管理组(1)小组职责:负责开展科室的医院感染管理工作,根据实际情况制定科室医院感染的预防与控制措施,培训、考核本科各类工作人员的医院感染相关知识和技能,针对科室自查及医院主管部门反馈的数据资料进行分析、总结、提出整改措施,持续改进科室医院感染管理工作。

建立针灸科医疗质量与安全管理体系,制定科室医疗质量与安全管理计划并组织实施,持续改进医疗质量和安全,保障患者得到优质、合理、高效的康复服务。

设立医疗质量与安全管理组,科主任为组长,是针灸科医疗质量与安全管理的决策人和领导人,决定科室医疗质量与安全管理的计划和实施方案,持续改进科室的医疗质量与安全。

医疗质量与安全管理组设以下管理小组:临床诊疗小组、医院感染管理小组、病案管理小组、合理用药小组、医疗安全不良事件管理小组、护理质量与安全管理组,科主任为第一责任人,各小组的设立及职责如下:①完成本诊疗小组的医疗工作。

认真负责地评估本组每一例病员的病情及疗效;查看各种辅助检查的结果并分析;查看诊断是否正确、治疗方案是否妥当。

②完成每日查房。

③完成急、危、重、疑难病例的抢救处理;诊疗组长亲自参加、指导高难度的诊疗技术操作。

④对本组疑难或者危重病例、特殊病例及死亡病例及时报告科主任,提出会诊申请或者组织科内讨论,安排人员做好记录。

⑤做好医患沟通,发现医疗缺陷、医疗不良事件及医疗纠纷即将报告科主任,并积极处理,避免事态扩大。

⑥完成病历的质量控制。

按病历书写基本规范及时、准确地完成病历书写,及时审签,按时归档,确保甲级病历达100%,杜绝乙、丙级病历。

认真学习处方管理办法及书写规范,确保处方合格率达100%。

⑦积极参加院内组织的各种业务学习,按时参加“三基”及实践技能考核,确保合格率达90% 以上;诊疗组内的上级医师做好对下级医师的“帮、带、教”工作,不断提高本诊疗小组的医疗技术水平;制定小组的业务学习计划、科研工作,承担相应的专题讲座。

① 组长:组长为科主任,负责主持相关工作。

②小组成员: 针灸医师,负责完成相关工作。

(1)小组职责:负责开展科室的医院感染管理工作,根据实际情况制定科室医院感染的预防与控制措施,培训、考核本科各类工作人员的医院感染相关知识和技能,针对科室自查及医院主管部门反馈的数据资料进行分析、总结、提出整改措施,持续改进科室医院感染管理工作。

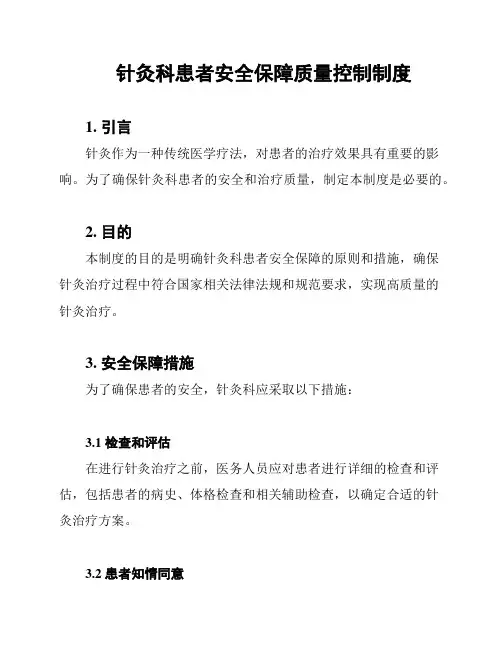

针灸科患者安全保障质量控制制度1. 引言针灸作为一种传统医学疗法,对患者的治疗效果具有重要的影响。

为了确保针灸科患者的安全和治疗质量,制定本制度是必要的。

2. 目的本制度的目的是明确针灸科患者安全保障的原则和措施,确保针灸治疗过程中符合国家相关法律法规和规范要求,实现高质量的针灸治疗。

3. 安全保障措施为了确保患者的安全,针灸科应采取以下措施:3.1 检查和评估在进行针灸治疗之前,医务人员应对患者进行详细的检查和评估,包括患者的病史、体格检查和相关辅助检查,以确定合适的针灸治疗方案。

3.2 患者知情同意在治疗开始前,医务人员应向患者提供详细的治疗信息,包括治疗目的、方案、风险等,并取得患者的知情同意。

3.3 医务人员技能和资质针灸治疗应由具备相关技能和资质的医务人员负责,他们应具备相关的针灸知识和技术,并保持持续的专业发展和研究。

3.4 治疗设备和环境针灸科的治疗设备应符合相关标准和规范,并保持良好的卫生状态。

治疗室应具备良好的通风和安全设施,以确保患者的舒适和安全。

3.5 针灸器具和材料针灸器具和材料应符合国家标准和规范,确保其安全、无菌和有效性。

医务人员应定期检查和维护针灸器具和材料,并遵循消毒和储存的规定。

4. 质量控制措施为了提高针灸治疗的质量,针灸科应采取以下措施:4.1 治疗记录和评估医务人员应详细记录患者的治疗过程和效果,包括治疗方法、用药、反应等,并定期评估治疗效果和调整治疗方案。

4.2 继续教育和培训医务人员应参加相关的继续教育和培训活动,提高自身的专业水平和技能,保持与针灸科最新发展的接轨。

4.3 患者满意度调查定期进行患者满意度调查,了解患者对针灸治疗的评价和建议,以改进治疗质量和服务水平。

4.4 安全事故报告和处理针灸科应建立健全的安全事故报告和处理机制,及时报告和处理针灸治疗中的安全事故,防止类似事故再次发生。

5. 质量保证为了确保针灸科治疗的质量,应不断改进和完善上述安全保障和质量控制措施,并定期进行内部和外部的质量评估和审查。

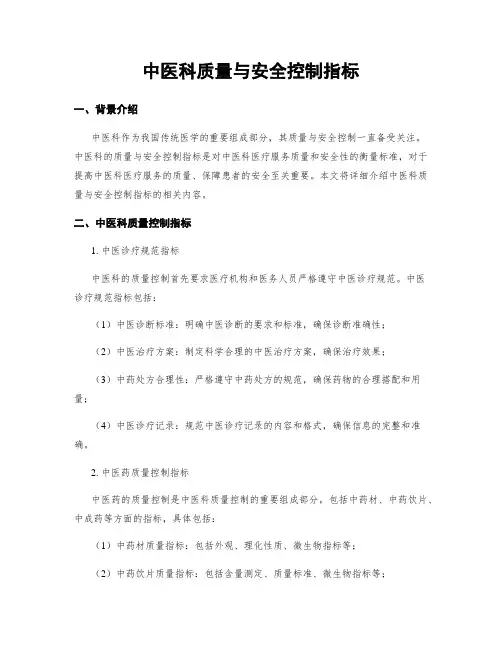

中医科质量与安全控制指标一、背景介绍中医科作为我国传统医学的重要组成部分,其质量与安全控制一直备受关注。

中医科的质量与安全控制指标是对中医科医疗服务质量和安全性的衡量标准,对于提高中医科医疗服务的质量、保障患者的安全至关重要。

本文将详细介绍中医科质量与安全控制指标的相关内容。

二、中医科质量控制指标1. 中医诊疗规范指标中医科的质量控制首先要求医疗机构和医务人员严格遵守中医诊疗规范。

中医诊疗规范指标包括:(1)中医诊断标准:明确中医诊断的要求和标准,确保诊断准确性;(2)中医治疗方案:制定科学合理的中医治疗方案,确保治疗效果;(3)中药处方合理性:严格遵守中药处方的规范,确保药物的合理搭配和用量;(4)中医诊疗记录:规范中医诊疗记录的内容和格式,确保信息的完整和准确。

2. 中医药质量控制指标中医药的质量控制是中医科质量控制的重要组成部分,包括中药材、中药饮片、中成药等方面的指标,具体包括:(1)中药材质量指标:包括外观、理化性质、微生物指标等;(2)中药饮片质量指标:包括含量测定、质量标准、微生物指标等;(3)中成药质量指标:包括含量测定、质量标准、微生物指标等。

3. 中医科技术水平指标中医科技术水平是中医科质量控制的重要方面,包括中医诊断技术、中医治疗技术等方面的指标,具体包括:(1)中医诊断技术指标:包括中医四诊合参、舌诊、脉诊等技术的准确性和规范性;(2)中医治疗技术指标:包括针灸、中药治疗等技术的操作规范和疗效评估。

三、中医科安全控制指标1. 医疗安全管理指标医疗安全管理是中医科安全控制的基础,包括:(1)医疗机构安全管理制度:建立和完善医疗机构的安全管理制度,确保医疗活动的安全性;(2)医疗设备安全管理:定期检查和维护医疗设备,确保设备的正常运行;(3)医疗废物处理管理:规范医疗废物的处理,确保环境的安全;(4)医疗事故管理:建立医疗事故报告和处理机制,及时处理医疗事故。

2. 患者安全指标患者安全是中医科安全控制的核心,包括:(1)患者隐私保护:保护患者的个人隐私,确保患者信息的安全;(2)患者知情同意:确保患者对医疗行为有充分的知情权和选择权;(3)医疗过程安全:确保医疗过程中的操作规范和安全措施;(4)药物安全管理:规范药物的存储、配药和使用,防止药物错误。

针灸科诊断准确性质量控制制度1. 引言针灸科作为一种传统的中医疗法,在临床应用中发挥着重要的作用。

为了提高针灸科诊断的准确性,确保针灸疗效的有效性,制定并执行针灸科诊断准确性质量控制制度是必要的。

本文旨在介绍一套全面的针灸科诊断准确性质量控制制度。

2. 目的针灸科诊断准确性质量控制制度的目的是保证针灸科诊断的准确性,提高诊断的一致性和可靠性,确保针灸治疗的效果,提升患者的满意度。

3. 诊断准确性质量控制制度的主要内容3.1 诊断标准根据国家相关的法规和规范,制定针灸科的诊断标准。

这些标准应涵盖以下方面:- 病史询问:详尽地询问患者的病史及相关症状,包括体征、疼痛程度、起病时间等。

- 脉诊:通过听、问、问、切四诊法,对患者的脉搏进行准确的判断和分析。

- 面诊:观察患者的面色、舌苔、舌质等特征,进行综合分析。

- 穴位判断:根据患者的症状和诊断标准,选择相应的穴位进行治疗。

3.2 培训和教育为了提高针灸科医师的诊断准确性,需要定期进行培训和教育。

培训内容应包括:- 针灸科的基本知识和技能- 诊断准确性的要求和标准- 针灸科相关的病例分析和讨论- 诊断准确性评估的方法和流程3.3 质量评估和监控建立质量评估和监控的机制,对针灸科诊断的准确性进行监测和评估。

可以采用以下方式进行评估:- 随机抽查病例进行质量评估,检查医师的诊断准确性。

- 制定严格的评估标准,对医师的诊断结果进行统计分析。

- 将评估结果反馈给医师,并提供改进意见和建议。

3.4 诊疗记录和档案管理建立完善的诊疗记录和档案管理系统,确保诊断过程的记录完整和准确。

记录内容应包括病史、诊断结果、治疗方案等,同时需要建立保密制度,保护患者隐私。

3.5 监测和反馈机制建立监测和反馈机制,对诊断的准确性进行监测和评估。

通过定期的会议和讨论,对医师的诊断结果进行分析和评估,提供改进措施和建议。

4. 实施与监督为了有效实施和监督针灸科诊断准确性质量控制制度,需要以下步骤:- 制定详细的制度实施计划,明确责任人和时间节点。

针灸科质量控制制度一、总则为提高我医院针灸科医疗质量,保障患者安全,根据《医疗机构管理条例》和《医疗质量管理办法》等法律法规,结合我医院实际情况,特制定本制度。

二、组织机构1. 成立针灸科质量控制小组,由针灸科主任担任组长,负责组织、协调和监督针灸科质量控制工作。

2. 针灸科质量控制小组成员包括针灸科医生、护士、技师等,负责具体实施针灸科质量控制工作。

三、质量控制内容1. 人员管理(1)针灸科医生应具备执业医师资格,并取得针灸科执业范围。

(2)针灸科护士应具备护士资格,并取得针灸科护理资格。

(3)针灸科技师应具备相关技术资格,并取得针灸科技术资格。

(4)定期对针灸科人员进行培训和考核,提高针灸科人员业务水平。

2. 设备管理(1)针灸科应配备必要的针灸设备和仪器,保证设备正常运行。

(2)定期对针灸科设备进行维护和保养,确保设备安全有效。

(3)对针灸科设备进行定期检查和校准,保证设备精度。

3. 诊疗管理(1)严格执行诊疗规范和操作规程,确保诊疗安全。

(2)实行首诊负责制,确保患者得到及时、有效的诊疗。

(3)加强针灸科病历管理,规范病历书写,保证病历质量。

(4)加强针灸科药品管理,确保药品安全、有效。

4. 安全管理(1)严格执行针灸科安全管理制度,确保患者安全。

(2)加强针灸科消防、急救设施设备管理,保证设施设备完好、有效。

(3)定期对针灸科人员进行安全教育,提高安全意识。

5. 环境管理(1)保持针灸科环境整洁、舒适,为患者提供良好的诊疗环境。

(2)加强针灸科消毒、灭菌工作,预防交叉感染。

(3)加强针灸科垃圾分类处理,保护环境。

四、质量控制方法1. 定期检查:针灸科质量控制小组定期对针灸科各项工作进行检查,发现问题及时整改。

2. 满意度调查:定期对患者进行满意度调查,了解患者对针灸科工作的意见和建议,不断提高服务质量。

3. 内部审核:针灸科质量控制小组定期进行内部审核,对针灸科质量控制工作进行自查自纠。

针灸科患者安全保障质量控制制度

1. 引言

本文档旨在制定针灸科患者安全保障质量控制制度,以确保针灸治疗过程中患者的安全和治疗质量。

2. 待遇保障

- 针灸科医师应受到正式的针灸培训,并持有相关资格证书。

- 医疗机构应提供适宜的诊疗环境和设备。

- 患者的个人隐私和医疗信息应严格保密。

3. 治疗程序

- 针灸治疗前,医师应详细询问患者的病史、症状及相关医学检查结果。

- 患者应事先了解治疗过程中可能发生的风险,并签署知情同意书。

- 医师应按照规范的操作程序和卫生标准进行针灸治疗。

4. 风险管理

- 医疗机构应建立健全的风险管理机制,及时识别和应对治疗

过程中的风险。

- 医师应定期参加相关培训,更新自己的专业知识和技能,提

高治疗质量。

5. 质量评估

- 医疗机构应定期对针灸科的治疗过程和效果进行评估,并采

取改进措施。

- 患者对针灸治疗的满意度和意见反馈应得到重视和及时处理。

6. 总结

针灸科患者安全保障质量控制制度是保障患者安全和治疗质量

的重要措施。

医疗机构和医务人员应共同努力,严格落实该制度,

为患者提供安全有效的针灸治疗。

中医科质量与安全控制指标一、引言中医科作为我国传统医学的重要组成部份,其质量与安全控制至关重要。

本文将针对中医科质量与安全控制的指标进行详细介绍和分析,以确保中医科的临床实践和医疗服务的质量和安全。

二、中医科质量控制指标1. 诊疗规范中医科的质量控制首先需要遵循相关的诊疗规范。

包括中医临床诊疗规范、中医药临床路径、中医诊断与治疗技术规范等。

这些规范对中医科的临床实践提供了明确的指导,确保了诊疗的准确性和科学性。

2. 医疗设备与设施中医科的质量控制还需要关注医疗设备与设施的安全性和有效性。

中医科常用的设备包括针灸仪器、中药煎煮机、中医诊断仪器等。

这些设备应当符合相关的标准和规范,经过定期的维护和检修,确保其正常运行和安全使用。

3. 药品质量控制中医科中常用的药品包括中药和中成药。

药品的质量控制是中医科质量控制的重要环节。

药品的生产、储存、配送等环节都需要符合相关的法规和标准,确保药品的质量和安全性。

同时,中医科还需要建立药品使用的监测和评估机制,及时发现和解决药品使用中的问题。

4. 人员素质与培训中医科的质量控制还需要关注医务人员的素质和培训。

医务人员需要具备扎实的中医学理论知识和丰富的临床经验,同时还需要不断提高自身的专业水平和技能。

中医科应当建立完善的培训体系,定期组织相关的培训和考核,确保医务人员的素质和能力得到有效提升。

三、中医科安全控制指标1. 感染控制中医科在临床实践中需要进行针灸、艾灸等操作,因此需要特殊关注感染控制。

中医科应当建立和执行严格的感染控制制度,包括消毒灭菌操作规范、医疗废物处理规范等,确保患者和医务人员的安全。

2. 药物安全中医科在使用药物时需要注意药物的安全性。

中药的炮制、配伍等环节需要严格遵循规范,确保药物的质量和安全。

同时,中医科还需要加强对患者用药的指导和监测,避免药物的滥用和不良反应的发生。

3. 诊断与治疗风险控制中医科在诊断与治疗过程中需要注意风险控制。

中医科应当建立完善的风险评估和管理机制,及时发现和解决诊断与治疗过程中的风险问题。

针灸科病历记录质量控制制度1.引言病历记录是医院中病患情况的重要文字描述,也是医院医疗服务的重要依据,对于针灸科来说更是至关重要。

为了提高针灸科病历记录的质量,确保医疗服务的安全性和有效性,特制定本制度。

2.目的和范围本制度的目的在于规范针灸科病历记录的操作流程,提高记录的准确性和完整性,确保医生可以根据病历记录做出正确的针灸治疗决策。

本制度适用于针灸科所有医务人员。

3.职责和义务针灸科医生应按照规定的流程填写病历记录,保证记录内容真实、准确、完整。

针灸科医务人员应保护病历记录的隐私性,并确保记录的完整性不被篡改。

针灸科领导应定期对医务人员的病历记录进行质量检查,并提供必要的培训和指导。

4.内容要求病历记录应包括患者基本信息、主要症状、疾病诊断、治疗方案和效果评估等内容,并按照规定的格式填写。

病历记录中的治疗方案应详细描述针灸的操作方法、用药和疗程,确保医生可以根据记录进行正确的治疗操作。

病历记录应及时更新,确保医生了解患者的最新状况。

5.质量控制措施通过定期的质量检查,评估医生的病历记录质量,并给予奖励或惩罚。

针灸科领导应组织针灸科医务人员进行病历记录质量的培训,提高医生的专业水平和记录技能。

引入医疗信息化管理系统,提供模板和规范的病历记录格式,减少错误和遗漏。

6.监督与整改针灸科领导应定期对病历记录的质量进行监督和检查。

对于病历记录存在问题的医务人员,应及时指导并整改,确保记录质量达到要求。

7.结束语本制度的实施可以提高针灸科病历记录的质量和准确性,保证医疗服务的安全性和有效性。

针灸科医务人员应严格按照本制度的要求操作,共同努力为患者提供更好的医疗服务。

中医科质量与安全控制指标一、引言中医科作为传统医学的重要组成部分,其质量与安全控制是保障患者健康和医疗服务质量的关键。

本文将介绍中医科质量与安全控制的指标体系,包括临床质量指标、医疗安全指标和管理指标。

二、临床质量指标1. 诊疗准确率:指中医医生对患者疾病的诊断准确率。

通过统计临床确诊与初步诊断的一致性,评估医生的临床诊断能力。

2. 疗效评估:包括治愈率、好转率、无效率等指标,用于评估中医治疗效果的优劣。

3. 并发症发生率:指中医治疗过程中发生的不良事件,如药物过敏、针灸出血等。

通过统计并发症的发生率,评估中医治疗的安全性。

4. 复诊率:指患者在治疗后出现复发或病情加重而需要再次就诊的比例。

复诊率高可能意味着治疗效果不佳或病情复杂。

三、医疗安全指标1. 医疗器械安全:包括中药煎煮设备、针灸器具等医疗器械的安全性能要求和使用规范。

2. 药品安全:包括中药饮片、中成药和中药注射剂等中药制剂的质量要求和合理使用指导。

3. 感染控制:指中医科临床环境的消毒、无菌操作等措施,以防止交叉感染和院内感染的发生。

4. 医疗事故报告和处理:规定中医科医疗事故的报告和处理程序,及时发现和纠正医疗事故,保障患者权益。

四、管理指标1. 医疗设施与设备管理:包括中医诊疗设施的规划、建设、维护和更新,确保设施和设备的正常运行。

2. 人员管理:包括中医医生和医护人员的资质要求、培训和考核,保证医务人员的专业素质和服务质量。

3. 质量管理体系:建立中医科质量管理体系,包括质量目标、质量评估、质量改进等方面,提高中医科的整体质量水平。

4. 患者满意度调查:通过定期的患者满意度调查,了解患者对中医科服务的满意程度,及时改进服务质量。

五、结论中医科质量与安全控制是中医医疗服务的重要组成部分,通过制定和执行相应的指标体系,可以评估中医科的临床质量和医疗安全水平。

同时,加强管理指标的落实,可以提高中医科的整体管理水平,提升患者满意度。

中医科质量与安全控制指标的不断完善和优化,将进一步推动中医医疗服务的发展,为患者提供更加安全、高效和优质的医疗服务。

针灸检查治疗管理制度范本一、总则第一条为确保针灸治疗的质量和患者安全,提高医疗服务水平,根据《医疗机构管理条例》、《医疗质量管理办法》等相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于各级各类医疗机构针灸科(室)的检查、治疗工作。

第三条医疗机构应当建立健全针灸检查治疗管理制度,加强对针灸科(室)的规范化管理,提高针灸治疗的安全性和有效性。

二、针灸检查第四条针灸检查应当遵循科学、严谨、安全、高效的原则,合理选择检查项目,避免不必要的重复检查。

第五条针灸检查前,医师应当详细询问患者病史、症状、体征等,并进行全面的体格检查,确保检查的针对性和准确性。

第六条针灸检查应当由具有相应资质的针灸医师进行,严格遵守针灸操作规程,确保患者安全。

第七条针灸检查结果应当及时告知患者,并对检查结果进行认真分析,为患者提供科学、合理的治疗方案。

三、针灸治疗第八条针灸治疗应当根据患者的病情、体质、年龄等因素,制定个性化的治疗方案,严格执行针灸治疗规程。

第九条针灸治疗前,医师应当向患者详细解释治疗过程、可能出现的反应及注意事项,取得患者的理解和同意。

第十条针灸治疗过程中,医师应当密切观察患者病情变化,对发生的意外情况应当立即处理,确保患者安全。

第十一条针灸治疗用具应当符合国家规定,实行一次性使用或者严格消毒处理。

第十二条针灸治疗室内应当保持清洁、整洁,通风良好,确保患者舒适度和隐私权。

四、质量控制与持续改进第十三条医疗机构应当建立健全针灸治疗质量控制制度,定期对针灸科(室)进行检查、评估,提高医疗服务质量。

第十四条医疗机构应当对针灸医师进行定期培训,提高针灸业务水平和服务能力。

第十五条医疗机构应当鼓励针灸医师参加学术交流、科研活动,推动针灸学科的发展和创新。

五、法律责任第十六条违反本制度的,由卫生行政部门依法给予查处;造成患者损害的,依法承担赔偿责任。

第十七条医疗机构、针灸医师违反本制度,给患者造成严重后果的,应当纳入医疗机构不良记录,并根据情节轻重给予相应处理。

针灸美体科规章制度第一章总则第一条为规范针灸美体科行业管理,保障服务质量,促进行业健康发展,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于从事针灸美体科的单位和个人。

第三条针灸美体科是指利用针灸技术和美体理论,对人体进行调理和塑形的一种美容保健服务。

第四条针灸美体科服务应当遵循“安全、科学、合理、规范”的原则,不得损害服务对象的身体健康。

第五条针灸美体科服务应当依法经营,不得从事超范围的医疗行为。

第六条针灸美体科服务提供者应当具备相应的资质和技术水平,保证服务质量。

第七条针灸美体科服务提供者应当依法纳税,遵守国家有关财务管理规定。

第二章组织架构第八条针灸美体科服务机构应当设立专门的管理机构,负责规范管理和服务质量监控。

第九条针灸美体科服务机构应当设立专业技术团队,由具备相关资质和经验的医师和专业人员组成。

第十条针灸美体科服务机构应当建立健全的内部管理制度,明确各岗位职责和工作流程。

第十一条针灸美体科服务机构应当定期进行员工培训和技能提升,提高服务水平和质量。

第十二条针灸美体科服务机构应当建立健全卫生管理制度,保证服务环境和设施符合卫生要求。

第三章服务规范第十三条针灸美体科服务应当根据服务对象的需求和身体状况,进行个性化的调理和治疗方案设计。

第十四条针灸美体科服务应当尊重服务对象的隐私权,保护个人信息安全。

第十五条针灸美体科服务应当提供真实有效的服务信息,不得夸大虚假宣传。

第十六条针灸美体科服务应当遵循医疗伦理,不得推销无效产品或服务,不得违背医学道德。

第十七条针灸美体科服务应当合理定价,不得以低价诱导消费者,不得擅自加价收费。

第四章质量控制第十八条针灸美体科服务应当建立完善的服务质量监控机制,定期进行服务质量评估和改进。

第十九条针灸美体科服务应当采取科学有效的治疗方案和技术手段,确保服务效果明显。

第二十条针灸美体科服务应当加强设备设施的维护和管理,确保设备安全可靠。

第二十一条针灸美体科服务应当建立健全投诉处理机制,及时处理服务纠纷和投诉事件。

针灸科教育质量控制制度该文档旨在建立和规范针灸科教育的质量控制制度,以确保针灸科教育的高质量和一致性。

目标- 提高针灸科教育的质量水平和教学效果。

- 保障针灸科教育的规范化和标准化。

- 建立学生评估和反馈机制,促进针灸科教育的持续改进。

质量控制措施1. 课程设置和教学安排:- 设计全面且紧密结合实践的课程。

- 合理安排教学时间和学时分配。

- 确保教学内容丰富、准确,并更新最新的针灸科研究成果。

2. 教师素质和教学质量:- 要求教师具备相关针灸科专业资质和教育背景。

- 建立教师培训和继续教育机制,提升教师的教学水平。

- 对教师进行定期评估和反馈,确保教学质量。

3. 学生评估和反馈机制:- 设立科学有效的学生评估体系。

- 鼓励学生提供课程和教学的反馈意见。

- 对学生反馈进行定期整理和分析,及时改进教学方法和内容。

4. 设备和资源保障:- 提供必要的研究和实践场所。

- 配备先进的针灸科教学设备和工具。

- 确保学生能够充分利用图书馆和其他资源进行研究和研究。

质量控制评估和监督1. 内部评估:- 定期进行内部评估,检查教学质量和实施情况。

- 发现问题及时进行改进和纠正。

2. 外部评估和认证:- 邀请外部专家对针灸科教育进行评估和认证。

- 根据评估结果,持续改善和提升质量控制制度。

结论通过建立和执行针灸科教育质量控制制度,我们能够确保针灸科教育的高质量和一致性,提高教学效果,满足学生和社会的需求。

同时,持续改进和监督将使得质量控制制度更加完善。

红星医院针灸科质量控制标准一、总则第一条为指导和加强红星医院中医分院针灸科规范化建设和科学管理,突出中医针灸特色,提高临床疗效,总结红星医院中医分院针灸科针灸科建设与管理经验,参照有关法律法规,制定本标准。

第二条本标准旨在指导红星医院中医分院针灸科加强中医针灸特色建设与管理,发挥科室中医针灸特色,同时可作为红星医院针灸科开展评价工作的参考和依据。

第三条二级以上红星医院中医分院针灸科针灸科按照本指南建设和管理。

第四条红星医院针灸科是中医特色治疗优势科室,治疗病种广泛涉及内外妇儿皮科、骨伤五官等各科疾病,应在中医理论和针灸学理论指导下,充分发挥针灸特色优势,继承、创新和发展中医特色诊疗技术,不断提高中医临床诊疗水平。

二、基本条件第五条红星医院针灸科应具备与医院级别、科室功能相适应的场所、设施、设备和技术力量,以保障针灸科诊疗工作有效开展。

第六条红星医院中医分院针灸科应开设独立的针灸门诊,根据就诊病源情况,可开设专病门诊或针灸特色疗法门诊,进行专病专法建设与管理。

有条件的可以开设针灸病房,有急症处理能力的可以开设针灸急诊。

第七条红星医院中医分院针灸科门诊应设置候诊区、针灸诊疗室,红星医院中医分院针灸科诊疗室治疗床应不少于20张,。

针灸诊疗室内应设置排烟设备,保证通风良好。

各区域布局合理,就诊流程便捷,治疗区域应有保护患者隐私的设置。

建筑格局和设施应当符合医院感染管理规范要求。

红星医院中医分院针灸科病房应设置操作治疗室。

第八条红星医院中医分院针灸科应根据医疗需要及其工作量,合理配备不同类别与数量的专业技术人员。

第九条红星医院中医分院针灸科设备设施配置,应与医院级别、科室功能相适应,在配备基本诊疗设备的同时,应配备有助于提高中医诊疗水平的设备,设置针灸治疗室的,应配备火罐消毒设备、艾灸治疗仪、电针治疗仪、红外线治疗仪、针刺手法治疗仪、经络导平治疗仪等;设置理疗室的,应配备相应理疗设备,如:足底反射治疗仪,中药离子导入治疗仪、超声波治疗仪、磁振热治疗仪、电磁波治疗仪、远红外按摩理疗床、激光治疗仪、熏蒸(洗)设备等;设置康复室的,应配备相应的康复设备;有条件的红星医院中医分院针灸科可配备应急呼叫装置、吸氧装置等。

第十条红星医院中医分院针灸科应建立健全并严格执行各项规章制度、岗位职责、诊疗规范与技术操作规程及晕针、滞针、烫伤等突发事件应急预案,保证医疗质量及医疗安全。

红星医院中医分院针灸科针灸科应制定针法(包括毫针、三棱针、皮肤针等),灸法,耳针、头皮针、腕踝针及腧穴特种治疗技术(包括电针、腧穴药物贴敷、腧穴药物注射等),拔罐法(包括火罐法、水罐法等,其中主要包括火罐法中的留罐法、闪罐法、走罐法)等针灸科常用诊疗技术操作规范及其相关管理制度。

根据本科室具体情况,制定皮内针、芒针、火针、舌针、针刀、微针疗法、特色灸法、埋线、割治等特色技术操作规范及相关管理制度。

三、人员队伍第十一条红星医院中医分院针灸科医师中中医针灸专业技术人员不低于90%,并根据工作需要配备其他类别的执业医师。

第十二条红星医院中医分院针灸科针灸科具备高级、中级、初级专业技术职务任职资格的人员比例应合理,年龄构成基本均衡。

对于本科室的优势病种和主要病种,均有连续的人才梯队。

第十四条红星医院中医分院针灸科针灸科医生在掌握中医基础理论知识的基础上,应接受一年以上的针灸科专门训练,掌握针灸学的基本理论、基础知识和基本操作技能。

住院医师经规范化培训后应熟练掌握本科室常见病种(病证)的中西医诊断标准,掌握本科主要病种诊疗规范和基本诊疗技能,掌握毫针、三棱针、皮肤针等针法及灸法,耳针,电针、腧穴药物贴敷、腧穴药物注射,留罐、闪罐、走罐等常用基本操作技术,中医类别主治医师应在达到住院医师基本要求基础上,熟练掌握一种以上特色疗法,对部分病种具有较高的诊疗水平,对临床常见的疑难病形成系统的诊疗思路,积累相当的诊疗经验。

能够及时发现诊疗中存在的问题,并能指导下级医师。

中医类别副主任医师以上人员应在达到主治医师基本要求基础上,具有较高的中医针灸理论素养与丰富的实践经验,具备对少见疑难病的诊断和处理疑难、危重病症的能力,具备对本科室重要疾病的诊断和治疗方案作出最终决策的能力。

第十五条红星医院中医分院针灸科住院医师应在完成规范化培训中的转科培训后,在针灸科上级医师指导下,重点培训针灸常见病、优势病种的中西医诊断标准、本科主要病种的诊疗方案(规范、指南)和基本诊疗方法、针灸科常用诊疗技术及特色针刺技术的操作。

红星医院中医分院针灸科主治医师主要通过参加学习班、进修、跟师学习等方式,重点培训疑难病的诊疗技术方法、针灸学领域的新技术新方法、名老中医专家的学术经验等,明确个人专业发展方向,并掌握一项以上中医针灸操作特长或在某一疾病针灸治疗方面有专长。

中医类别副主任医师以上人员主要通过参加高级研修班、学术会议、跟师学习等方式,重点培训疑难病、危重病症的诊疗技术方法,国内外针灸学新进展。

第十六条红星医院中医分院针灸科针灸科主任应有从事相关针灸临床专业5年以上工作经历并具有一定的行政管理能力。

二级红星医院中医分院针灸科主任应由具备中级以上专业技术职务任职资格的中医类别执业医师担任,第十七条红星医院中医分院针灸科针灸科执业医师人数在10人以上的,应建立学术带头人制度。

学术带头人作为本科室的学术权威,应在专业领域有一定学术地位,具有正高级以上专业技术职务任职资格,从事针灸专业临床工作15年以上。

学术带头人负责本科室中医针灸特色的传承和创新,负责组织研究确定本科室发展方向与发展规划,组织制定与实施重点项目。

第十八条红星医院中医分院针灸科针灸科的学术继承人,应有从事中医针灸科专业8年以上工作经历,具有中级以上专业技术职务任职资格。

学术继承人培养应充分利用本科室、本院以及本地区的资源,通过跟师学习、进修、学术交流等方式,着重进行中医针灸理论素养、老专家独特经验、针灸学新进展等方面的培训。

有条件的可以跨地区进行相关培训。

第十九条红星医院中医分院针灸科针灸科应做好本科室名老中医专家学术经验继承,采取师带徒、名医讲堂、名老专家工作室等方式,整理、传承名老中医专家的学术经验。

第二十条红星医院中医分院针灸科针灸科护理人员应系统接受中医基础知识与技能培训,西医院校毕业的护士三年内中医知识与技能培训时间不少于100学时。

第二十一条红星医院中医分院针灸科针灸科鼓励应用中医针灸方法,促进中医诊疗水平的提高。

应建立绩效考核制度,将针灸特色诊疗技术(非药物疗法)应用、辨证论治优良率、中医治疗率、中药辨证使用率、急诊应用中医诊疗技术、急重症中医参与率、治愈好转率等纳入医师绩效考核指标体系。

四、服务技术第二十二条红星医院中医分院针灸科应注重继承发扬中医针灸传统诊疗技术,在保证医疗安全和患者利益的前提下,积极探索针灸特色诊疗新技术。

第二十三条红星医院中医分院针灸科针灸科应具备内、外、妇、儿、骨伤、五官科、皮肤等各科常见病、多发病诊治的能力,二级红星医院中医分院针灸科应能开展如痛证(头痛、牙痛、颈肩腰腿痛、痛经、产后身痛、胃脘痛等证)、中风偏瘫、面瘫、耳鸣、耳聋、不寐、郁症、哮证、喘证、月经病、产后小便不通、小儿遗尿、瘾疹、粉刺、蛇串疮等常见疾病的诊疗工作。

三级红星医院中医分院针灸科应当在二级红星医院中医分院针灸科服务能力基础上,建设专病门诊,并能开展针灸特色突出、临床疗效确切的疑难病症的诊疗工作。

第二十四条红星医院中医分院针灸科针灸科应开展针法(包括毫针、三棱针、皮肤针等),灸法,耳针、头皮针、腕踝针、拔火罐法(包括留罐、闪罐、走罐等),及电针、腧穴药物贴敷、腧穴药物注射等针灸服务技术;可根据各地域特点积极创造条件开展平衡针、腹针、芒针、火针、浅针、皮内针、金针、铍针、针刀、微针疗法、热敏灸、雷火灸、穴位埋线、蜂疗、割治等特色服务技术。

第二十五条红星医院中医分院针灸科针灸科应制定本科室常见病、重点优势病种的诊疗方案(规范、指南),诊疗方案应包括规范的中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价等。

难点指临床上需要解决的有针对性的实际问题,通过中医治疗方法的改进有解决的可能。

要定期对诊疗方案实施情况进行分析、总结及评估,以提高中医临床疗效为目的,不断优化诊疗方案(规范、指南)。

第二十六条不断提高中医诊疗水平。

上级医师正确指导下级医师进行中医药诊治工作。

使用中医药治疗的,辨证准确、理法方药一致。

及时开展病例讨论,提高中医诊治急危重症、疑难病的水平。

第二十七条红星医院中医分院针灸科针灸科应根据发展方向和建设规划,注重引进吸收新的诊疗技术,并以临床为基础、疗效为核心,在中医针灸理论、技术方法、针灸用具等方面积极探索,大胆创新。

五、环境形象第二十八条红星医院中医分院针针灸科应根据本单位和本科室的实际情况,在环境形象建设上注重体现中医药文化。

第二十九条红星医院中医分院针灸科环境形象建设的重点应包括门诊走廊和候诊区、病房走廊、治疗室、理疗室等区域。

第三十条红星医院中医分院针灸科的环境形象建设,应通过内部装饰,重点传播针灸防治疾病的理念,宣传中医针灸防治常见病、多发病的知识,介绍针灸防治各科常见病、多发病的技术方法及专家特长,彰显本科室诊疗特色和优势,营造良好的中医针灸文化氛围。

宣传知识、介绍方法和彰显特色的具体内容,应依据季节、地域特点的变化而及时调整。

第三十一条红星医院中医分院针灸科针灸科的内部装饰,根据不同的区域、内容,可以采用摆放针灸人体模型,悬挂针灸挂图、中医针灸历史人物和本科室名医塑像或照片、名医名言警句的书画作品,设立养生保健常识及针灸历史渊源等宣传栏,开设橱窗、展柜、触摸屏、视频网络、宣传折页等方法。

六、质控项目第三十二条中医疾病诊断准确率、辨证论治优良率、急危重疑难病中医参与治理率、治愈好转率、入院三日确诊率、正副主任医师指导作用、主任学术带头人指导作用、质量质控标准等项目七、附则第三十三条红星医院中医分院针灸科开展临床教学和科研工作,按照相关要求执行。

第三十四条本指南由红星医院中医分院负责解释。

第三十五条本标准自发布之日起施行。