实验一:二度直立柱体正演程序设计实验报告

- 格式:docx

- 大小:89.65 KB

- 文档页数:11

大学物理课题演示实验报告5篇大学物理课题演示实验报告 (1)一、实验任务精确测定银川地区的重力加速度二、实验要求测量结果的相对不确定度不超过5%三、物理模型的建立及比较初步确定有以下六种模型方案:方法一、用打点计时器测量所用仪器为:打点计时器、直尺、带钱夹的铁架台、纸带、夹子、重物、学生电源等.利用自由落体原理使重物做自由落体运动.选择理想纸带,找出起始点0,数出时间为t的p点,用米尺测出op的距离为h,其中t=0.02秒×两点间隔数.由公式h=gt2/2得g=2h/t2,将所测代入即可求得g.方法二、用滴水法测重力加速度调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取50—100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2.方法三、取半径为r的玻璃杯,内装适当的液体,固定在旋转台上.旋转台绕其对称轴以角速度ω匀速旋转,这时液体相对于玻璃杯的形状为旋转抛物面重力加速度的计算公式推导如下:取液面上任一液元a,它距转轴为_,质量为m,受重力mg、弹力n.由动力学知:ncosα-mg=0(1)nsinα=mω2_(2)两式相比得tgα=ω2_/g,又tgα=dy/d_,∴dy=ω2_d_/g,∴y/_=ω2_/2g.∴g=ω2_2/2y..将某点对于对称轴和垂直于对称轴最低点的直角坐标系的坐标_、y测出,将转台转速ω代入即可求得g.方法四、光电控制计时法调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取50—100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2.方法五、用圆锥摆测量所用仪器为:米尺、秒表、单摆.使单摆的摆锤在水平面内作匀速圆周运动,用直尺测量出h(见图1),用秒表测出摆锥n转所用的时间t,则摆锥角速度ω=2πn/t摆锥作匀速圆周运动的向心力f=mgtgθ,而tgθ=r/h所以mgtgθ=mω2r 由以上几式得:g=4π2n2h/t2.将所测的n、t、h代入即可求得g值.方法六、单摆法测量重力加速度在摆角很小时,摆动周期为:则通过对以上六种方法的比较,本想尝试利用光电控制计时法来测量,但因为实验室器材不全,故该方法无法进行;对其他几种方法反复比较,用单摆法测量重力加速度原理、方法都比较简单且最熟悉,仪器在实验室也很齐全,故利用该方法来测最为顺利,从而可以得到更为精确的值。

直立倾斜试验直立倾斜试验是一种常见的力学试验方法,用于研究材料或结构在直立倾斜状态下的稳定性和承载能力。

通过对材料或结构施加一定程度的倾斜力,并观察其在倾斜状态下的变形和行为,可以评估其在实际应用中的性能和可靠性。

试验目的直立倾斜试验的主要目的是评估材料或结构在倾斜状态下的稳定性和承载能力。

通过该试验,可以了解材料或结构在外部倾斜作用下的变形规律、承载能力以及可能的破坏形式,为工程设计和实际应用提供参考依据。

试验装置直立倾斜试验通常需要一个支撑系统和一个施加倾斜力的装置。

支撑系统用于保持试验样品的直立姿态,施加倾斜力的装置则用于模拟外部倾斜作用。

在试验过程中,需要精确控制倾斜力的大小和方向,以便观察和记录试验样品的动态响应。

试验步骤1.准备试验样品:选择合适的材料或结构作为试验样品,并进行必要的准备工作,确保试验的准确性和可靠性。

2.安装试验装置:将试验样品安装在支撑系统上,并连接施加倾斜力的装置,确保试验样品能够在倾斜状态下保持稳定。

3.施加倾斜力:逐渐增加倾斜力的大小,记录试验样品在不同倾斜角度下的变形和行为,观察其是否出现异常现象。

4.记录数据:实时记录试验过程中的数据,包括倾斜力、倾斜角度、试验样品的变形情况等,以便后续分析和评估。

5.分析结果:根据试验数据对材料或结构的稳定性和承载能力进行评估,分析其受力特性和破坏机理,为后续工程设计和应用提供参考建议。

试验应用直立倾斜试验广泛应用于建筑工程、土木工程、机械工程等领域,用于评估各类材料和结构在实际工程中的承载性能和稳定性。

通过该试验方法,可以为工程设计提供可靠的参考数据,保证工程结构的安全性和稳定性。

结论直立倾斜试验作为一种重要的力学试验方法,具有评估材料或结构在倾斜状态下性能的重要作用。

通过该试验,可以全面了解材料或结构在倾斜状态下的行为特性,为工程应用和实际设计提供重要参考依据。

通过不懈的努力和研究,直立倾斜试验将继续在工程领域发挥重要作用,为工程结构的安全性和可靠性提供保障。

大学物理演示实验报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】实验一锥体上滚【实验目的】:1.通过观察与思考双锥体沿斜面轨道上滚的现象,使学生加深了解在重力场中物体总是以降低重心,趋于稳定的运动规律。

2.说明物体具有从势能高的位置向势能低的位置运动的趋势,同时说明物体势能和动能的相互转换。

【实验仪器】:锥体上滚演示仪【实验原理】:能量最低原理指出:物体或系统的能量总是自然趋向最低状态。

本实验中在低端的两根导轨间距小,锥体停在此处重心被抬高了;相反,在高端两根导轨较为分开,锥体在此处下陷,重心实际上降低了。

实验现象仍然符合能量最低原理。

【实验步骤】:1.将双锥体置于导轨的高端,双锥体并不下滚;2.将双锥体置于导轨的低端,松手后双锥体向高端滚去;3.重复第2步操作,仔细观察双锥体上滚的情况。

【注意事项】:1.不要将锥体搬离轨道。

2.锥体启动时位置要正,防止它滚动时摔下来造成变形或损坏。

实验二避雷针【实验目的】:气体放电存在多种形式,如电晕放电、电弧放电和火花放电等,通过此演示实验观察火花放电的发生过程及条件。

【实验仪器】:高压电源、一个尖端电极、一个球型电极及平板电极。

【实验原理】:首先让尖端电极和球型电极与平板电极的距离相等。

尖端电极放电,而球型电极未放电。

这是由于电荷在导体上的分布与导体的曲率半径有关。

导体上曲率半径越小的地方电荷积聚越多(尖端电极处),两极之间的电场越强,空气层被击穿。

反之越少(球型电极处),两极之间的电场越弱,空气层未被击穿。

当尖端电极与平板电极之间的距离大于球型电极与平板电极之间的距离时,其间的电场较弱,不能击穿空气层。

而此时球型电极与平板电极之间的距离最近,放电只能在此处发生。

【实验步骤】:1、将静电高压电源正、负极分别接在避雷针演示仪的上下金属板上,接通电源,金属球与上极板间形成火花放电,可听到劈啪声音,并看到火花。

一、实验目的直立倾斜实验(Head-up Tilt Test,HUTT)是一种常用的生理学检查方法,主要用于评估自主神经功能异常导致的晕厥症状。

本次实验旨在通过对受试者进行直立倾斜实验,观察其在不同体位下血压、心率、心电图等生理指标的变化,以评估其自主神经功能状况,并进一步探讨晕厥的病因。

二、实验对象与方法1. 实验对象本次实验共纳入20名健康受试者,年龄18-60岁,男女各半。

所有受试者均无晕厥病史,排除高血压、心脏病、神经系统疾病等可能影响实验结果的因素。

2. 实验方法(1)实验设备:倾斜床、血压计、心电图机、心电监护仪、计时器等。

(2)实验步骤:①受试者进入实验室,休息15分钟,确保情绪稳定。

②受试者平躺在倾斜床上,连接血压计、心电图机、心电监护仪等设备。

③记录受试者平卧位时的血压、心率、心电图等生理指标。

④受试者保持仰卧位15分钟后,逐渐将倾斜床倾斜至60°,保持45分钟。

⑤记录倾斜过程中受试者的血压、心率、心电图等生理指标变化。

⑥受试者回到仰卧位,休息15分钟。

⑦记录受试者恢复平卧位后的血压、心率、心电图等生理指标。

三、实验结果1. 血压变化受试者在倾斜过程中,血压逐渐下降,与平卧位相比,收缩压下降约10-20mmHg,舒张压下降约5-10mmHg。

恢复平卧位后,血压逐渐恢复至正常水平。

2. 心率变化受试者在倾斜过程中,心率逐渐下降,与平卧位相比,心率下降约10-20次/分钟。

恢复平卧位后,心率逐渐恢复至正常水平。

3. 心电图变化受试者在倾斜过程中,心电图出现以下变化:(1)ST-T改变:部分受试者在倾斜过程中出现ST段压低、T波倒置等改变,可能与心肌缺血有关。

(2)心律失常:部分受试者在倾斜过程中出现室性早搏、房性早搏等心律失常。

4. 晕厥发生在本次实验中,共3名受试者在倾斜过程中出现晕厥症状,表现为眼前发黑、头晕、恶心等。

晕厥发生时,血压、心率等生理指标明显下降。

四、实验讨论1. 直立倾斜实验是一种评估自主神经功能的重要方法。

立体构成实验报告立体构成是一门研究在三维空间中如何将立体造型要素按照一定的原则组合成赋予个性的美的立体形态的学科。

整个立体构成的过程是一个分割到组合或组合到分割的过程。

任何形态可以还原到点、线、面,而点、线、面又可以组合成任何形态。

立体构成的探求包括对材料形、色、质等心理效能的探求和材料强度的探求,加工工艺等物理效能的探求这样几个方面。

立体构成是对实际的空间和形体之间的关系进行研究和探讨的过程。

空间的范围决定了人类活动和生存的世界,而空间却又受占据空间的形体的限制,艺术家要在空间里表述自己的设想,自然要创造空间里的形体。

立体构成中形态与形状有着本质的区别,物体中的某个形状仅是形态的无数面向中的一个面向的外廓,而形态是由无数形状构成的一个综合体。

点型是形态中最初的元素,也是形态世界最小的表现极限,它在空间中呈飘浮状态,有长短,宽窄及运动方向,它是由各元素相互对应,相互比较而特定的,如随着点与块的缩小与扩大,它们之间互相的转换,对形态上造型语言的不同会在心理上产生不同的感受,如角状点型,有强烈的冲击力,曲状点型则有柔和的飘浮感。

其表现形式无限多,或方或圆或角或其他任何形状,还可有实心与空心的变化。

线存在于点的移动轨迹,面的边界以及面与面的交界或面的断、切、截取处,具有丰富的形状和形态,并能形成强烈的运动感。

线从形态上可分为直线(平线,重直线,斜线和折线等)和曲线(孤线,螺旋线,抛物线,双曲线及自由线)两大表。

a、直线垂直线斜线的 b、曲线几何曲线能表达饱满,有弹性、严谨,理智,明确的现代感觉,同时也有机械的冷漠感,自由曲线是一种自然的、优美的、跳跃的线型,能表达丰阔、圆阔、柔和、富有人情味的感觉,同时也有强烈的活动感和流动感,例如大自然中闪电形成的自由曲线。

面作为构成空间的基础之一具有强烈的方向感,面的不同组合方式可以构成千变万化的空间形态。

面在空间形态上可分为平面和曲面两种形态,平面有规律平面和不规律平面,曲面有规律曲面和不规律曲面。

实验四直立六面体正演实验姓名:学号:专业:指导老师:一、基本原理二、输入/输出数据格式设计输入数据:场源文件 XYZ 输入文件 读入各文件名 sourcefilename.txt inputfilename.txt CMD.txt zyxOζ1ζ2ξ1ξ2η1η2⎰⎰⎰=2121211ξξηηζζζηξd d d rz y x V ),,(()()()[]{()()[]()()()()2121212121213ζζηηξξξξηηζζζηξζξηηξζηξζ⎭⎬⎫-----+--++---=-=⎰⎰⎰r z y x z r x y r y x d d d rz z y x V zarctanln ln ),,(0.7 0.8 0.920000 34000 1700050 50 50 85 85 855 5 5 -9 0 -4DSAA 27 27 -26 26 -26 26 0 0sourcefilename.txt inputfilename.txt gravityfilename.grd输出文件:gravityfilename.grd (重力异常输出)重要变量说明density:剩余密度 Jmay:磁化强度 Ai_source:磁化方向倾角Ax_source:磁化方向与X轴的夹角 Ay_source:磁化方向与Y轴的倾角X_source:场源中的X坐标 Y_source:场源中的Y坐标Z_source:场源中的Z坐标mpoint:点数 nline:条数三、总体设计开始定义变量参数调用定义文件文名称的子程序调用子程序读入所需的数据四、 测试结果重力异常: 磁力异常:五、 结论由已有的重力位表达式,借助于联系重力和磁场的泊松公式,直接给出磁位,磁场表达式,从而得出结果。

附录:源程序代码:PROGRAM forward_mainPARAMETER(number_source=3)调用子程序依次计算重力异常,磁力异常,化极异常 得到结果,输出结果 结束CHARACTER*(80)sourcefilename,inputfilename,gravityfilenameREAL Xmin,Xmax,Ymin,Ymax ,Zmin,ZmaxINTEGER mpoint,nlineREAL,ALLOCATABLE::density(:),Jmay(:),Ai_source(:),Ax_source(:),* Ay_source(:), X_source(:,:),Y_source(:,:),Z_source(:,:)REAL,ALLOCATABLE::DG(:,:)CALL read_cmd(sourcefilename,inputfilename,gravityfilename)CALL get_number_source(sourcefilename,number_source)ALLOCATE(density(1:number_source),Jmay(1:number_source),*Ai_source(1:number_source),Ax_source(1:number_source),*Ay_source(1:number_source),X_source(1:2,1:number_source)Y_source(1:2,1:number_source),Z_source(1:2,1:number_source))CALL read_source(sourcefilename,number_source,density,Jmay,*Ai_source,Ax_source,Ay_source,X_source,Y_source,Z_source)CALL input_xyz(inputfilename,mpoint,nline,Xmin,Xmax,*Ymin,Ymax,Zmin,Zmax)ALLOCATE(DG(1:mpoint,1:nline))CALL gravity_sub(number_source,density,X_source,Y_source,* Z_source,mpoint,nline,Xmin,Xmax,Ymin,Ymax,Zmin,Zmax,DG)CALL output_grd(gravityfilename,mpoint,nline,DG,Xmax,Xmin,* Ymax,Ymin)DEALLOCATE(density,Jmay,Ai_source,Ax_source,Ay_source,X_source,* Y_source,Z_source,DG)END PROGRAM forward_mainSUBROUTINE gravity_sub(number_source,density,X_source,Y_source,* Z_source,mpoint,nline,Xmin,Xmax,Ymin,Ymax,Zmin,Zmax,DG) REAL Xmin,Xmax,Ymin,Ymax,Zmin,ZmaxINTEGER number_source,mpoint,nlineREAL density(1:number_source),DG(1:mpoint,1:nline),* X_source(1:2,1:number_source),*Y_source(1:2,1:number_source),Z_source(1:2,1:number_source)dx=(Xmax-Xmin)/(mpoint-1)dy=(Ymax-Ymin)/(nline-1)DG=0.0DO n=1,nline,1Y=Ymin+(n-1)*dyDO m=1,mpoint,1X=Xmin+(m-1)*dxDO l=1,number_source,1sum=0.0DO i=1,2DO j=1,2Do k=1,2R=sqrt((X_source(i,l)-X)**2+(Y_source(j,l)-Y)**2+* Z_source(k,l)**2)sum=sum+(-1)**(i+k+j)*((X_source(i,l)-X)*log((Y_source(j,l)* -Y)+R)+(Y_source(j,l)-Y)*log((X_source(i,l)-X)+R) *-Z_source(k,l)*atan((X_source(i,l)-X)*(Y_source(j,l)-Y)/* (Z_source(k,l)*R)))END DOEND DOEND DODG(m,n)=DG(m,n)+66.72*Density(l)*sumEND DOEND DOEND DOEND SUBROUTINESUBROUTINEread_cmd(sourcefilename,inputfilename,gravityfilename)CHARACTER*(80)sourcefilename,inputfilename,gravityfilenameOPEN(20,FILE='CMD.TXT')READ(20,*) sourcefilenameREAD(20,*) inputfilenameREAD(20,*) gravityfilenameCLOSE(20)END SUBROUTINESUBROUTINEread_source(sourcefilename,number_source,density,Jmay,*Ai_source,Ax_source,Ay_source,X_source,Y_source,Z_source) character*80 sourcefilenameREAL density(1:number_source),Jmay(1:number_source),* Ai_source(1:number_source),Ax_source(1:number_source),* Ay_source(1:number_source),X_source(1:2,1:number_source), *Y_source(1:2,1:number_source),Z_source(1:2,1:number_source) OPEN(20,FILE=sourcefilename)READ(20,*)((density(i)),i=1,number_source)READ(20,*)((Jmay(i)),i=1,number_source)READ(20,*)((Ai_source(i)),i=1,number_source)READ(20,*)((Ax_source(i)),i=1,number_source)READ(20,*)((Ay_source(i)),i=1,number_source)READ(20,*)(((X_source(i,j)),i=1,2),j=1,number_source)READ(20,*)(((Y_source(i,j)),i=1,2),j=1,number_source)READ(20,*)(((Z_source(i,j)),i=1,2),j=1,number_source)CLOSE(20)END SUBROUTINESUBROUTINE input_xyz(inputfilename,mpoint,nline,Xmin,Xmax,* Ymin,Ymax,Zmin,Zmax)character*80 inputfilenameREAL Xmin,Xmax,Ymin,Ymax ,Zmin,ZmaxINTEGER mpoint,nlineOPEN(30,FILE=inputfilename)READ(30,*)READ(30,*)mpoint,nlineREAD(30,*)Xmin,XmaxREAD(30,*)Ymin,YmaxREAD(30,*)Zmin,ZmaxCLOSE(30)END SUBROUTINESUBROUTINEoutput_grd(gravityfilename,mpoint,nline,DG,Xmax,Xmin, * Ymax,Ymin)real Xmax,Ymax,Xmin,Ymincharacter*80 gravityfilenameinteger mpoint,nlinereal DG(1:mpoint,1:nline)real amin,amaxamin=HUGE(amin)amax=-HUGE(amax)DO j=1,nline,1do i=1,mpoint,1amin=MIN(amin,DG(i,j))amax=MAX(amax,DG(i,j))end doEND DOOPEN(20,file=gravityfilename)write (20,"(A)") "DSAA"write (20,*)mpoint,nlinewrite (20,*)Xmin,Xmaxwrite (20,*)Ymin,Ymaxwrite(20,*)amin,amaxDo j=1,nline,1write(20,*) (DG(i,j),i=1,mpoint)End doClose(20)END subroutine output_grd。

一、实验目的本次实验旨在通过立体构成的学习,掌握立体造型的基本原理和方法,培养空间想象力和创造力。

通过实际操作,加深对点、线、面等立体造型要素的理解,并运用这些要素创作出具有个性化美感的立体模型。

二、实验时间2023年X月X日至X月X日三、实验地点(具体实验室名称)四、实验材料1. 木棒、木块、竹签等材料;2. 粘合剂;3. 刀具、锯子、锤子等工具;4. 纸、笔、尺子等辅助工具。

五、实验过程1. 理论学习:首先,我们学习了立体构成的基本概念、原理和构成要素,包括点、线、面等。

通过理论学习,我们对立体造型有了初步的认识。

2. 方案设计:在理论指导下,我们根据自己的创意和需求,设计了立体模型的初步方案。

方案中明确了模型的主题、构成要素、比例关系等。

3. 材料准备:根据设计方案,我们准备了所需的材料,并进行了切割、打磨等前期处理。

4. 模型制作:- 点元素:利用木棒、竹签等材料制作出各种形状的点,如圆形、方形、三角形等。

通过点的组合,可以创造出丰富的立体效果。

- 线元素:利用木棒、竹签等材料制作出各种形状的线,如直线、曲线、折线等。

线的组合可以形成丰富的空间层次和动态感。

- 面元素:利用木块、木板等材料制作出各种形状的面,如圆形、方形、三角形等。

面的组合可以形成丰富的空间形态和质感。

5. 组装与调整:将制作好的点、线、面元素按照设计方案进行组装,并不断调整,直至达到满意的效果。

6. 作品评价:完成模型制作后,我们对作品进行了评价,包括造型、比例、质感、创意等方面。

六、实验结果通过本次实验,我们成功地完成了立体模型的制作,并从中获得了以下体会:1. 立体构成是一门具有很强实践性的学科,理论学习与实际操作相结合,才能更好地掌握其原理和方法。

2. 空间想象力和创造力是立体构成的重要素质,通过不断尝试和调整,可以创作出具有个性化美感的立体模型。

3. 点、线、面等立体造型要素在组合过程中,可以产生丰富的视觉效果和空间层次感。

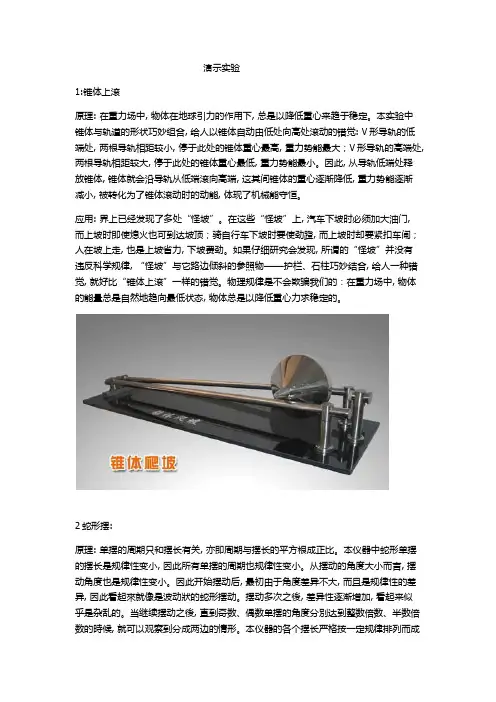

演示实验1:锥体上滚原理: 在重力场中, 物体在地球引力的作用下, 总是以降低重心来趋于稳定。

本实验中锥体与轨道的形状巧妙组合, 给人以锥体自动由低处向高处滚动的错觉: V形导轨的低端处, 两根导轨相距较小, 停于此处的锥体重心最高, 重力势能最大;V形导轨的高端处, 两根导轨相距较大, 停于此处的锥体重心最低, 重力势能最小。

因此, 从导轨低端处释放锥体, 锥体就会沿导轨从低端滚向高端, 这其间锥体的重心逐渐降低, 重力势能逐渐减小, 被转化为了锥体滚动时的动能, 体现了机械能守恒。

应用: 界上已经发现了多处“怪坡”。

在这些“怪坡”上, 汽车下坡时必须加大油门, 而上坡时即使熄火也可到达坡顶;骑自行车下坡时要使劲蹬, 而上坡时却要紧扣车闸;人在坡上走, 也是上坡省力, 下坡费劲。

如果仔细研究会发现, 所谓的“怪坡”并没有违反科学规律, “怪坡”与它路边倾斜的参照物——护栏、石柱巧妙结合, 给人一种错觉, 就好比“锥体上滚”一样的错觉。

物理规律是不会欺骗我们的:在重力场中, 物体的能量总是自然地趋向最低状态, 物体总是以降低重心力求稳定的。

2蛇形摆:原理: 单摆的周期只和摆长有关, 亦即周期与摆长的平方根成正比。

本仪器中蛇形单摆的摆长是规律性变小, 因此所有单摆的周期也规律性变小。

从摆动的角度大小而言, 摆动角度也是规律性变小。

因此开始摆动后, 最初由于角度差异不大, 而且是规律性的差异, 因此看起來就像是波动狀的蛇形摆动。

摆动多次之後, 差异性逐渐增加, 看起来似乎是杂乱的。

当继续摆动之後, 直到奇数、偶数单摆的角度分別达到整数倍数、半数倍数的時候, 就可以观察到分成两边的情形。

本仪器的各个摆长严格按一定规律排列而成时, 显现出周而复始的运动效果更好, 所以, 每个摆的顶部都配有微调摆长钮。

在令摆球开始摆动时所用档板表面粘有绒布增大摩擦是为了避免侧向摆动保证各个摆所在的摆面平行。

3:涡流原理: 电磁感应作用在导体内部感生的电流。

第1篇一、实验背景随着社会的发展,立体模型在建筑设计、工业制造、艺术创作等领域扮演着越来越重要的角色。

为了更好地理解和掌握立体模型的制作方法,我们开展了本次立体模型实验。

通过本次实验,旨在提高我们对立体造型要素的认识,培养空间思维能力和审美情趣。

二、实验目的1. 理解立体构成的基本概念、原则和方法;2. 掌握点、线、面、体等立体造型要素的运用;3. 提高空间思维能力和审美情趣;4. 培养动手能力和团队合作精神。

三、实验内容本次实验主要包括以下内容:1. 点、线、面、体等立体造型要素的认识;2. 点、线、面、体在立体模型中的应用;3. 立体模型的制作方法;4. 立体模型的审美评价。

四、实验过程1. 理论学习:通过查阅资料、课堂讲解等方式,了解立体构成的基本概念、原则和方法。

2. 实践操作:根据实验要求,选择合适的材料,按照设计意图,制作立体模型。

3. 交流讨论:在实验过程中,与团队成员进行交流讨论,共同解决问题,提高实验效果。

4. 审美评价:对制作的立体模型进行审美评价,总结经验教训。

五、实验结果与分析1. 点、线、面、体在立体模型中的应用在本次实验中,我们尝试将点、线、面、体等立体造型要素应用于立体模型的制作。

通过实践,我们发现:(1)点可以代表物体的中心,具有强烈的视觉焦点作用;(2)线可以表达物体的轮廓和形状,具有丰富的表现力;(3)面可以构成物体的表面,具有立体感和空间感;(4)体可以表现物体的体积和重量,具有真实感。

2. 立体模型的制作方法在本次实验中,我们学习了以下立体模型的制作方法:(1)切割法:将一个平面图形切割成多个部分,重新组合成所需的立体形状;(2)拼接法:将多个平面图形拼接在一起,形成所需的立体形状;(3)折叠法:将一个平面图形折叠成立体形状;(4)堆叠法:将多个立体形状堆叠在一起,形成复合的立体模型。

3. 立体模型的审美评价在本次实验中,我们对制作的立体模型进行了审美评价。

立柱轴线测量实验报告1. 实验目的本实验的目的是通过使用测量仪器来确定立柱的轴线,并掌握立柱轴线测量的基本方法和技巧。

2. 实验仪器和材料- 立柱- 测量仪器(如:经纬仪、全站仪等)- 测量杆- 三角板- 直角尺- 纸和笔3. 实验原理立柱轴线测量是通过测量立柱各个部位的空间坐标来确定立柱的轴线。

根据几何关系,我们可以利用测量仪器和辅助工具来进行测量。

4. 实验步骤4.1 准备工作1. 使用直角尺将立柱底部固定在水平框架上,以保持立柱的垂直状态。

2. 将测量仪器(如经纬仪)放置于合适位置,使其能够测量到立柱的各个部位。

4.2 测量底部坐标1. 将测量仪器对准立柱底部,并记录下底部的水平坐标(x,y)。

2. 使用测量杆,在立柱底部处测量出离地面的垂直坐标(z)。

3. 记录下底部的三维坐标(x,y,z)。

4.3 测量立柱各部位坐标1. 随着立柱的上升,将测量仪器对准立柱各个部位,并记录下各部位的水平坐标(x,y)。

2. 使用测量杆,在每个测量部位处测量出离地面的垂直坐标(z)。

3. 记录下各部位的三维坐标(x,y,z)。

4.4 测量顶部坐标1. 将测量仪器对准立柱顶部,并记录下顶部的水平坐标(x,y)。

2. 使用测量杆,在立柱顶部处测量出离地面的垂直坐标(z)。

3. 记录下顶部的三维坐标(x,y,z)。

4.5 数据处理1. 将所测得的各部位坐标整理成表格,计算出各个部位之间的水平距离和垂直距离。

2. 根据测得的数据,可以绘制出立柱的轴线。

5. 实验结果与分析通过实验测量得到的底部、顶部和各部位的坐标数据如下:部位x坐标y坐标z坐标底部20 30 0中部20 40 50顶部20 30 100通过计算得到各个部位之间的水平距离和垂直距离,然后使用这些数据绘制立柱的轴线。

经过分析,可以得出立柱的轴线为直线。

6. 实验总结通过本次实验,我们学习了立柱轴线测量的基本方法和技巧。

通过测量仪器和辅助工具,我们能够准确测量出立柱各个部位的坐标,并绘制出立柱的轴线。

制作圆柱研究报告圆柱研究报告一、引言圆柱是由一个圆锥沿着底圆的直径方向无线延长而成的几何体。

圆柱在生活中应用广泛,比如饮用水瓶、圆柱状柱子等。

本次实验的目的是通过制作圆柱,来观察其性质和应用。

二、实验步骤1. 准备材料:纸板、剪刀、胶水、尺子。

2. 测量:用尺子测量出所需纸板的长度、宽度和高度,然后用剪刀将纸板按照所需的尺寸裁剪出来。

3. 制作:将纸板卷成圆筒形,并用胶水固定两块纸板的边缘。

然后将一块纸板的一侧涂上胶水,将另一块纸板的一侧和被涂胶的一侧粘合在一起,形成一个完整的圆柱体。

等待胶水干燥后,圆柱体制作完成。

三、实验结果通过实验,成功制作出了一个圆柱体。

圆柱体的底面和顶面都是圆形,在实验中选择了较大的纸板尺寸,使得圆柱的大小合适。

圆柱体的高度通过剪切纸板进行了调整,使得其高度适中。

整个实验过程比较顺利,圆柱体并未出现明显的变形。

四、实验分析1. 圆柱体的性质:圆柱体具有较大的表面积和体积,有利于储存物品和进行液体的携带。

圆柱体的底面和侧面都是平面,使得其在垂直方向上具有较好的稳定性。

圆柱体可以看成是无数个平行的圆柱片组成的,因此其在任何一个截面上都是圆形,具有一定的对称性。

2. 影响圆柱体性质的因素:圆柱体的性质受到底面半径、高度和纸板的材质等因素的影响。

底面半径的增大会使得圆柱体的表面积和体积增加,但也会使得圆柱体变得较为笨重。

纸板的完整性和坚固性也会影响圆柱体的使用寿命和稳定性。

五、实验总结通过本次实验,我成功制作出了一个圆柱体,并进一步了解了圆柱体的性质和制作过程。

圆柱体的制作相对简单,但在实际应用中具有重要的作用。

圆柱体的性质和用途多样,可以用于储存物品、运输液体等。

我希望通过今后的学习和实践,能够进一步探索圆柱体的性质和应用领域,为实践中的问题提供更好的解决方案。

立体实验报告怎么写立体实验报告是对进行的一个立体实验的全面记录和总结,主要包括实验目的、实验原理、实验步骤、实验结果及其分析、实验结论以及对实验的评价和改进意见等内容。

下面我就立体实验报告的写作进行详细介绍。

一、实验目的:在实验目的部分,应简明扼要地介绍实验的要达到的目标和意义。

如:"本实验旨在探究立体结构并通过实验验证立体形状及其特性,以加深对立体几何的理解和应用。

"二、实验原理:实验原理部分,应对所使用的仪器、设备以及实验所涉及的相关原理进行详细描述和解释,确保读者可以理解实验的基本原理和必要背景知识。

如:"实验中使用的仪器主要有三角板、测角器等,其原理基于三角学和几何学的相关知识,通过测量角度来确定物体的立体形状和特性。

"三、实验步骤:实验步骤部分,应详细记录实验的具体步骤和操作过程,包括所使用的仪器、测量方法和数据处理等。

如:"首先,使用三角板搭建合适的实验平台,并将待测物体放在平台上。

然后,使用测角器测量物体的不同角度,分别记录在实验记录表中。

最后,根据测得的数据进行分析和计算,得出物体的立体形状和特性。

"四、实验结果及其分析:在实验结果及其分析部分,应将实验测量得到的数据和实验过程中的观察结果进行整理和总结,同时进行适当的数据展示和图表制作。

然后,对实验结果进行详细的分析和解释,如:"根据实验中记录和测量得到的数据,我们将物体的角度和形状结合分析,得出了物体为三角形且具有等边等特征。

这与预期结果一致,并验证了立体几何的相关理论。

"五、实验结论:实验结论部分,应对实验结果的意义和重要性进行简明扼要的总结,并强调实验目的是否达到以及对原理和理论的验证与补充。

如:"通过本次实验的数据测量和分析,我们成功验证了立体形状的特性,加深了对立体几何的理解和应用。

实验目的得到了实现,并进一步完善了相关理论和原理。

截面为多边形的水平柱体正演实验报告一、目的与要求1.了解DS 3型水准仪的基本构造,认清其主要部件的名称,性能和作用。

2.练习水准仪的正确安置、瞄准和读数。

3.掌握普通水准测量的施测、记录、计算、闭合差调整及高程计算的方法。

二、计划与设备1.实验时数安排为2学时。

2.实验小组由8人组成:4人操作,2人记簿,2人扶尺。

3.实验设备:DS3水准仪1台,双面水准尺2根,尺垫2个,记录纸2张,三角架1个;铅笔1根。

三、水准测量原理水准仪器组合:1.望远镜2.调整手轮3.圆水准器4.微调手轮5.水平制动手轮6.管水准器7.水平微调手轮8.脚架四、方法与步骤(一)水准仪的认识与使用1.安置仪器:先将三脚架张开,使其高度适当,架头大致水平,并将架腿踩实,再开箱取出仪器,将其固连在三脚架上。

2.认识仪器:指出仪器各部件的名称和位置,了解其作用并熟悉其使用方法。

同时弄清水准尺的分划注记。

3.粗略整平:双手食指和拇指各拧一只脚螺旋,同时对向(或反向)转动,使圆水准器气泡向中间移动;再拧另一只脚螺旋,使气泡移至圆水准器居中位置。

若一次不能居中,可反复进行。

(练习并体会脚螺旋转动方向与圆水准器气泡移动方向的关系。

)4.水准仪的操作:瞄准——转动目镜调焦螺旋,使十字丝清晰,松开制动螺旋,转动仪器,用照门和准星瞄准水准尺,拧紧制动螺旋,转动微动螺旋,使水准尺位于视场中央,转动物镜调焦螺旋,消除视差使目标清晰(体会视差现象,练习消除视差的方法)。

精平——转动微倾螺旋,使符合水准管气泡两端的半影像吻合(成圆弧状),即符合气泡严格居中。

读数——从望远镜中观察十字丝横丝在水准尺上的分划位置,读取四位数字,即直读出米、分米、厘米的数值,估读毫米的数值。

5.观测练习:在仪器两侧各立一根水准尺,分别进行观测(瞄准,精平,读数),记录并计算高差。

不动水准尺,改变仪器高度,同法观测。

或不动仪器,改变两立尺点位置同法观测。

检查是否超限。

(二)普通水准测量1.选定一条闭合水准路线,其长度以安置4~6个测站为宜。

《重磁资料处理与解释》实验一二度直立柱体正演程序设计专业名称:地球物理学学生姓名:学生学号:指导老师:王万银、纪新林、纪晓琳、邱世灿提交日期:2016-11-29目录1 基本原理 (1)2 输入/输出数据格式设计 (1)2.1 场源参数数据格式设计 (1)2.2 计算点坐标数据格式设计 (1)2.3 计算结果输出数据格式设计 (2)2.4 参数文件数据格式设计 (2)3总体设计 (2)4测试结果 (3)4.1 测试参数 (3)4.2 测试结果 (4)5结论及建议 (4)附录:源程序代码 (5)1 基本原理在空间直角坐标系o-xyz 中,形体(二度体)模型如图1所示。

设该直立六面体x 方向的坐标范围为21~ξξ,z 方向(铅垂向下为正)坐标为21~ζζ;又设该直立六面体剩余密度为σ,根据正演理论得知,其在空间任意一点),,(z y x 处产生的重力异常为()()()()2222ln 2arctan 11z x g G V G x x z z z ξζξσσξξζζξζζ⎧⎫⎛⎫-⎡⎤∆==--+-+-⎨⎬ ⎪⎣⎦-⎝⎭⎩⎭ (1-1) 式中,G 为万有引力常数,在国际单位制中其值为()2311-m 10676s kg ⋅⨯/.。

2 输入/输出数据格式设计2.1 场源参数数据格式设计场源参数按照一个二度体为一个记录进行设计,在数据文件中占一行。

第一列为剩余密度density(g/cm 3);第二列~第三列为x 坐标的起点1ξ和终点2ξ(m);第四列~第五列为z 坐标的起点ζ1和终点2ζ(m ,向下为正)。

以上各量均为实型变量,各量的意义见图1所示。

2.2 计算点坐标数据格式设计计算点坐标数据格式设计为非规则网,采用一个计算点为一个记录的方式设计。

第1列保存计算点x 坐标x_coordinate(m),第2列保存计算点z 坐标z_coordinate(m)。

以上各量均为实型变量。

图1 直立二度体模型示意图2.3 计算结果输出数据格式设计计算结果输出数据格式与输入格式对应,设计为非规则网,采用一个计算点为一个记录的方式设计。

第1列保存计算点x坐标x_coordinate,第2列保存计算点z坐标z_coordinate,第3列保存计算点计算结果field(mgal)。

以上各量均为实型变量。

2.4 参数文件数据格式设计将以上部分量保存在一个文件中,该文件名变量为cmd_file,字符串变量,长度不超过80,全路径名。

在该文件中保存的参数如下:场源参数文件名Input_file_source,字符串变量,长度不超过80;计算点坐标文件名Input_file_coordinate,字符串变量,长度不超过80;计算结果输出文件名output_file_field,字符串变量,长度不超过803总体设计此次程序采用IPO结构设计,首先通过读取cmd文件,得到相关输入参数:输入场源文件名、计算点坐标文件名、输出结果文件名;从场源文件中读取输入的场源个数及场源参数。

下一步,输入计算点坐标。

然后计算重力异常,最后,输出计算结果。

总体设计见表1。

图2 总体设计N-S图4测试结果4.1 测试参数(1)场源参数保存在“2D_source.dat”中。

第一列为剩余密度(g/cm3);第二列~第三列为x坐标的起点和终点(m);第四列~第五列为z坐标的起点和终点(m,向下为正)。

模型如图3所示,模型参数如下:0.2,-100,-50,50,2000.3,-50,50,50,2000.2,50,100,50,200(2)计算点为平面非规则网(图2),数据保存在“2D_coordinate.dat”文件中,形式如下:-400 -20-398 -20-396 -20... ...396 -20398 -20400 -20Zmin=Zmax=-200m;Xmin=-400m,Xmax=400m,N_coordinate=401(3)有关参数保存在forward_2D.cmd文件中,如下:'场源个数',3'场源参数文件名','2D_source.dat''计算点个数',401'计算面坐标文件名','2D_coordinate.dat''计算结果输出文件名','2D_output.dat'(3)'绘图所用特征值(绘图时,大于eigval的数据才能画出)' 1.70141E+38 4.2 测试结果根据上述参数通过处理计算得到直立二度体观测剖面上重力异常,如图4:由图4得,在x=0处重力异常值为最大,约为0.65mgal,在x=0左右两侧对称分布且逐渐减小。

由于三个异常体关于x=0对称分布,且中间异常体剩余密度高于左右两侧,因而重力异常呈现中间为最高值向两侧逐渐减小。

所得图像与实际异常场的分布一致。

由图4,可看出重力异常曲线变化斜率变化最大处大约在x=-100m以及x=100m处,可大致推出异常体边界所在位置,与实际情况相符。

5结论及建议经测试,此次程序设计是正确的。

由测试结果所得图可知,由多边形截面法对二度直立柱体正演的效果是较好的。

附录:源程序代码!***************************************************************************************** ************************!程序功能:直立柱体法计算二度体重力异常与输出!参数说明:! cmd_file:存放文件名变量、场源个数和计算点个数的文件名变量。

! input_file_source:存放场源参数的文件名变量。

! input_file_coordinate:存放计算点参数的文件名变量。

! output_file_field:存放输出结果的文件名变量。

! N_source:场源个数。

! N_coordinate:计算点个数。

program forward_2dcharacter*80 cmd_filecharacter*80 input_file_source,input_file_coordinate,output_file_fieldinteger N_source,N_coordinatereal,allocatable::density(:),X_source(:,:),Z_source(:,:)real,allocatable::X_coordinate(:),Z_coordinate(:),field(:)cmd_file='forward_2D.cmd'callread_cmd(cmd_file,N_source,input_file_source,N_coordinate,input_file_coordinate,output_fil e_field)allocate(density(1:N_source),X_source(1:N_source,1:2),Z_source(1:N_source,1:2))allocate(X_coordinate(1:N_coordinate),Z_coordinate(1:N_coordinate),field(1:N_coordinate)) call input_source_2d_vertical(input_file_source,N_source,density,X_source,Z_source)callinput_coordinate_2d_vertical(input_file_coordinate,N_coordinate,X_coordinate,Z_coordinate) callforward_2d_vertical(N_source,density,X_source,Z_source,N_coordinate,X_coordinate,Z_coordin ate,field)calloutput_file_2d_vertical(output_file_field,N_coordinate,X_coordinate,Z_coordinate,field) deallocate(density,X_source,Z_source,X_coordinate,Z_coordinate,field)end program!***************************************************************************************** ************************! 子程序read_cmd!功能:读取文件名变量、场源个数和计算点个数。

!形参说明:! cmd_file:存放文件名变量、场源个数和计算点个数的文件名变量。

! N_source:场源个数。

! input_file_source:存放场源参数的文件名变量。

! N_coordinate:计算点个数。

! input_file_coordinate:存放计算点参数的文件名变量。

! output_file_field:存放输出结果的文件名变量。

! X_source:存放场源X方向边界坐标的二维数组。

! Z_source:存放场源Z方向边界坐标的二维数组。

! X_coordinate:存放计算点X坐标的一维数组。

! Z_coordinate:存放计算点Z坐标的一维数组。

! field:存放输出结果的三维数组(X,Z,deltg)。

!***************************************************************************************** ************************subroutineread_cmd(cmd_file,N_source,input_file_source,N_coordinate,input_file_coordinate,output_fil e_field)character*(*)cmd_fileinteger N_source,N_coordinatecharacter*(*)input_file_source,input_file_coordinate,output_file_fieldreal stropen(10,file=cmd_file,status='old')read(10,*)str,N_sourceread(10,*)str,input_file_sourceread(10,*)str,N_coordinateread(10,*)str,input_file_coordinateread(10,*)str,output_file_fieldclose(10)end subroutine read_cmd!***************************************************************************************** ************************! 子程序input_source_2d_vertical!功能:读取各场源(二度体)形状参数(X、Z坐标)及剩余密度。