第二章岩溶形成与碳、水、钙循环

- 格式:ppt

- 大小:2.56 MB

- 文档页数:79

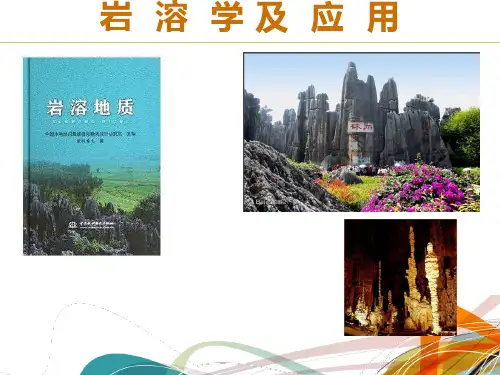

岩溶地貌发展过程与成因岩溶地貌是指由于溶蚀作用形成的地形特征。

它以溶洞、溶壑、钟乳石等独特的地貌形态而闻名于世。

岩溶地貌发育于石灰岩、大理石等可溶性岩石地层之上,其形成和发展是一个复杂而长期的过程,涉及到地质、水文、气候等多个因素。

岩溶地貌的发展过程可以分为溶蚀、溶洞形成、地表下施工三个阶段。

首先是溶蚀阶段。

在石灰岩地区,水和二氧化碳会形成碳酸,这是岩溶地貌形成过程中最重要的化学反应。

雨水和地下水透过裂隙渗入岩石中,与石灰岩中的碳酸反应,形成了溶蚀作用。

这种溶蚀作用会逐渐侵蚀石灰岩地层,使其发生溶解、溜变和脱灰等作用,形成带有孔洞和裂隙的地层。

其次是溶洞形成阶段。

随着溶蚀作用的继续,地下水通过流动和侵蚀,逐渐扩大了石灰岩中的洞穴。

当地表下的洞穴相互连接或与地表相连时,形成了典型的溶洞。

溶洞主要分为溶蚀型和溶洞型两种类型。

溶蚀型溶洞是指由于上述溶蚀作用而形成的大型溶洞,其特点是空间广阔、洞壁平坦。

溶洞型溶洞是指由于地下河流侵蚀的结果,其特点是河流穿过溶洞形成的。

最后是地表下施工阶段。

随着地下水的深入,水在地下流动,沿着溶洞或岩石裂缝发展形成地下河流。

地下河流在地下与石灰岩岩层接触,侵蚀更多的岩石,形成地下河流系统。

这种地下河流系统在地下大量开凿,进一步加速了岩溶地貌的发展。

岩溶地貌的形成还受到其他因素的影响,例如气候和植被。

在石灰岩地区,气候湿润时,水侵入岩石中的速度会增加,溶蚀作用加剧。

而植被覆盖可以保持水分,减缓水流速度,从而减缓溶蚀作用的发展。

因此,岩溶地貌的发育在不同的气候和植被条件下可能呈现不同的特点。

总之,岩溶地貌的形成是一个复杂而长期的过程,涉及到多个地质、水文、气候等因素。

从溶蚀到溶洞形成,再到地表下施工,每个阶段都有其独特的特点和影响因素。

了解岩溶地貌的发展过程与成因,对于探索地球地貌演化、资源开发和环境保护具有重要意义。

岩溶发育的原理岩溶发育是指由于水溶效应和地下溶蚀作用,导致岩石中的溶解物质被溶解并形成洞穴、地下河流、地下水系统等地貌现象的过程。

岩溶发育的原理包括水溶效应、地下溶蚀和地下沉积。

首先,水溶效应是岩溶发育最基本的原理之一。

水溶效应是指水在地表和地下流动过程中,对溶质的溶解和移动造成的效应。

地表水中含有少量碳酸气体,当这些水流经富含碳酸钙的岩石时,碳酸气体会与岩石中的碳酸钙反应,形成溶解的碳酸钙,从而将岩石溶解掉。

这种过程被称为碳酸化反应,是岩溶发育的基础。

溶解的碳酸钙会随着水流带走,并在下游地方再度沉积,形成沉积物。

其次,地下溶蚀是岩溶发育的另一个重要原理。

由于岩石的存在各种缝隙和裂隙,地下水能够通过这些裂隙渗透到岩石内部。

在地下水的侵蚀下,溶质会逐渐被溶解,并通过水流的作用将溶质移动到其他地方。

随着时间的推移,这些溶质的溶解和移动会导致岩石中形成洞穴、河流和孔隙系统等溶蚀地貌。

地下水的运动速度和流动路径决定了溶蚀的程度和形态。

最后,地下沉积是岩溶发育的另一个重要影响因素。

在地下水运动的过程中,当地下水速度减缓或储水层储量增加时,水中携带的溶质和悬浮物质会沉积在岩石中,形成沉积物。

这些沉积物包括碳酸钙、石灰华和黏土等。

沉积物的沉积速度和沉积方式取决于水流的速度、沉积物的粒径和水流通量等因素。

沉积物的沉积会改变岩石的孔隙结构,进一步影响溶解和溶蚀作用,从而影响岩溶发育。

总结起来,岩溶发育的原理可以归纳为水溶效应、地下溶蚀和地下沉积。

水溶效应是由水中的溶质与岩石中的溶解物质发生反应而导致岩石溶解的过程。

地下溶蚀是地下水通过岩石的裂隙渗透并溶解岩石中的溶质的过程。

地下沉积是地下水中的溶质和悬浮物质沉积在岩石中的过程。

这些基本原理相互作用,并受到岩石性质、水文条件和水化学特性等因素的影响,共同促进了岩溶地貌的形成和发育。

溶洞形成原理及化学方程式

溶洞的形成原理是由于地下岩石在长期的地质作用下,被含有二氧化碳的地下水或雨水逐渐溶解而形成的。

这种溶解作用主要是由于二氧化碳和水在岩石中的化学反应,也称为“碳化作用”。

在这个过程中,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸再与岩石中的钙、镁、铁等离子发生反应,形成可溶性的碳酸盐。

长期的这种溶解作用会在岩石中形成空洞,从而形成了我们所说的溶洞。

溶洞的形成化学方程式可以表示为:

CaCO3(石头) + CO2(水) + H2O(水) →Ca(HCO3)2(水)

MgCO3(石头) + CO2(水) + H2O(水) →Mg(HCO3)2(水)

这些化学反应产生的碳酸氢盐可以溶于水,使得岩石中的钙、镁等离子被移除,从而形成了可溶性的碳酸盐。

随着时间的推移,这些空洞逐渐扩大,形成了我们看到的溶洞。

此外,溶洞的形成还与地质构造、地层结构、气候条件等多种因素有关。

例如,在石灰岩地区,由于石灰岩的主要成分是碳酸钙,所以更容易形成溶洞。

同时,地下水或雨水的流动也会促进溶洞的形成,因为水流可以带走更多的溶解物质,使得空洞扩大。

总之,溶洞的形成是一个长期的地质作用过程,主要与二氧化碳和水的化学反应有关。

这种化学反应使得岩石中的钙、镁等离子被移除,形成了可溶性的碳酸盐。

随着时间的推移,这些空洞逐渐扩大,形成了我们所看到的溶洞。

岩溶发育的四个基本条件研究表明,岩溶发育是一种重要的地貌演化过程,在特定的环境条件下发生,这些条件包括地质、气候、地表及其动力系统。

在全球范围内,岩溶发育的发育情况十分复杂,它们特别分布在低洼处和高处。

考虑到岩溶现象发生的情况,确定岩溶发育的几个关键条件是至关重要的。

首先,上地层的构成是影响岩溶发育的一个重要因素。

由于岩溶的发育集中在砂岩、砾岩和页岩层系上,而较为坚硬的岩石在岩溶发育中几乎没有发挥任何作用,因此上地层构成是影响岩溶发育的重要因素。

其次,水分条件也是影响岩溶发育的重要因素。

充足的水分是岩溶发育的必要条件,水孔内部能够同时供应充足的溶解剂和溶剂,使岩溶发育过程更加顺利。

第三,温度也是岩溶发育的一个重要条件。

高温环境下水的温度越高,就越有可能造成岩石的溶解和破坏,更有利于岩溶发育。

最后,地表动力系统也是岩溶发育的第四个重要条件。

地表动力系统包括地貌形成的地表强度、地貌滑动的条件和地下水流等。

这些地表动力系统具有重要的作用,如果设置得当,可以有效地加速岩溶发育过程。

岩溶发育是一个复杂的地貌过程,考虑到其发生的可能性,就必须确定四个基本条件,即:上地层构成、水分条件、温度环境以及地表动力系统。

上地层构成决定岩溶发育的范围;水分条件决定岩溶发育的强度;温度环境决定岩溶发育的发展速度;地表动力系统决定岩溶发育的方向。

只有当这四个基本条件得到充分满足时,岩溶才能发育出独特的地貌形态,并完全地改变地表景观。

首先,上地层构成直接影响岩溶发育的范围。

一般来说,岩溶发育基本上是以山谷低洼处和高处为主。

这是因为,这些区域的上地层主要由砂岩、砾岩和页岩层系构成,这些岩石较为软碎,更易于受到岩溶蚀蚀刻。

这种情况下,岩溶发育的范围很容易被控制。

其次,水分条件是岩溶发育的关键要素,也是最重要的因素之一。

显然,水分条件一定程度上会决定岩溶发育的强度。

水中包含大量的溶解剂和溶剂,他们能够对岩石进行溶解和粉碎,从而有效地加速溶解反应,有利于岩溶发育。

岩溶的化学作用过程

大气和土壤中的CO2与水化合生成碳酸,碳酸与岩石中的金属离子发生反应形成碳酸盐。

CO2与水化合成碳酸

CO2 + H2O →←H2CO3

碳酸又离解为H+与HCO3-离子:

H2CO3→←H++HCO3-

水中的CO2含量越高,H+也越多,当多含量H+的水对石灰岩作用时,H+ 就会与CaCO3中的CO32-结合成HCO3- ,分离出Ca2+,而使CaCO3溶解于水。

H++ CaCO3→←HCO-3 +Ca2+

综合反应式:

CaCO3+H2O+CO2→←Ca2++2(HCO3)-

方解石

上述反应是可逆的,当水与空气中的CO2减少,碳酸含量也随之减少,将发生沉淀。

形成石灰华、石钟乳、石笋等。

溶解过程:

CO2+H2O+CaCO3→Ca(HCO3)2 →Ca2++2(HCO3)-

结果:在可溶性岩石上留下溶沟、空洞等,并为后来的机械侵蚀、崩塌等作用提供条件,形成喀斯特侵蚀地貌。

淀积过程:

Ca2++2(HCO3)- → CO2↑+H2O+CaCO3↓

结果:碳酸钙堆积作用不断进行,促进喀斯特堆积地貌的发育。

岩溶地貌的形成与发展规律岩溶地貌是地壳内溶蚀作用的产物,它以其独特的地貌形态和丰富的自然资源而备受瞩目。

岩溶地貌的形成与发展规律是地质学研究的重要内容之一,它关系着人类生存和经济发展。

本文将从地质背景、物质成因、形态特征、发展过程等方面探讨岩溶地貌的形成规律。

首先,地质背景对岩溶地貌的形成至关重要。

岩溶地貌形成于含水过程中,而地质背景的不同会导致水文条件的变化,从而形成不同类型的岩溶地貌。

例如,在具有降雨充沛的高原地区,溶蚀作用会更加显著,因此形成的是高原岩溶地貌。

而在干旱地区,水文条件不利于溶蚀作用的发展,因此形成的是干旱地区的岩溶地貌。

因此,地质背景对岩溶地貌的发展起到了直接的决定性作用。

其次,物质成因是岩溶地貌形成的基础。

岩溶地貌的形成源于岩石中的溶蚀性矿物质,例如碳酸盐岩、石膏等。

在水文条件的作用下,这些溶蚀性矿物质会逐渐溶解,最终形成地质空洞和地下水系统。

这些地下水系统会孕育出河流、湖泊等地貌特征,同时也可以进一步刺激溶蚀作用的发展。

因此,在不同地质条件下,岩溶地貌的物质成因会有所不同,从而形成不同类型的岩溶地貌。

再次,岩溶地貌的形态特征是其独特之处。

岩溶地貌具有多样化的地表形态,包括喀斯特风光、地下河流、旋涡溶洞等。

这些岩溶地貌特征的形成与不同的溶蚀作用有关。

溶洞的形成是由于地下水在溶蚀性岩石中流动,溶解岩石中的矿物质而形成的。

喀斯特风光则是由于溶蚀、塌陷和岩层抬升等作用相互作用而形成的。

因此,岩溶地貌的形态特征能够揭示溶蚀作用的发展过程和动力学机制。

最后,岩溶地貌的发展过程是漫长而持久的。

岩溶地貌的形成需要几百到几千年的时间,在这个过程中,地理环境的变化和地质条件的演化对其形成起着重要作用。

岩溶地貌的发展可以分为初期、中期和成熟期三个阶段。

初期阶段是溶蚀作用刚开始发展的阶段,地下河流开始形成;中期阶段是岩溶地貌特征逐渐明显的阶段,溶洞和喀斯特地形逐渐形成;成熟期则是岩溶地貌特征达到完善的阶段,地下水系统完善,地表形态丰富多样。

岩溶地貌的形成与发展机制岩溶地貌是指由溶蚀作用所形成的地貌类型。

在地质发展过程中,岩石遭受水、溶液以及地下水等外界作用,发生了化学和物理变化,最终形成了岩溶地貌。

本文将探讨岩溶地貌的形成与发展机制。

一、岩溶地貌的形成过程岩溶地貌的形成涉及多个因素,最主要的是水和溶解性岩石的相互作用。

在浸蚀作用的推动下,水通过溶解、腐蚀和移动岩石颗粒的方式,逐渐改变了岩石的形态。

岩溶地貌的形成过程主要包括以下几个阶段:1. 岩溶化:当地表水含有二氧化碳时,会与矿物质中的钙离子反应生成碳酸钙,从而将岩石中的钙溶解掉。

这种作用被称为溶解作用,是岩溶地貌形成的基础。

2. 地下水侵蚀:溶解作用会导致地下水的形成,这些地下水穿过岩石裂隙和岩洞,并将溶解掉的矿物质和颗粒物质带走,加速了溶蚀的过程。

地下水的侵蚀会形成众多的溶洞、沟谷和岩溶塌陷区。

3. 岩溶沉积:在地下水侵蚀的同时,也会通过携带沉积物的方式进行沉积,这些沉积物会填满溶洞和洞穴,形成岩溶沉积物,如石笋、石柱等。

4. 地表地貌形成:地表的岩溶地貌形成主要受水文地貌和风力地貌的影响。

流水侵蚀形成了许多河谷和峡谷,地下水的排泄和间断出露则形成了众多的火山口湖、千年泉和溶洞。

二、岩溶地貌的发展机制1. 溶蚀作用:溶蚀作用是岩溶地貌发展的关键机制之一。

水中溶解的二氧化碳与矿物质发生反应,析出的碳酸钙引起岩石表面的溶解。

此外,水流作用也可通过携带颗粒质地的流动加速溶蚀作用。

2. 地下水循环:地下水的形成和流动对岩溶地貌的发展起着重要作用。

地下水通过岩石裂隙流动,不断溶解钙质岩石,形成岩溶溶洞。

地下水的循环可使溶洞内壁溶解物重新沉积,形成钟乳石、石笋等景观。

3. 风化和物理侵蚀:风化是岩溶地貌发展的另一个重要机制。

岩石在风力作用下逐渐风化、破裂和磨蚀,进而形成独特的溶蚀地貌。

像是石桌山、石林等地貌景观,都是由风化和物理侵蚀形成的。

4. 生物作用:生物作用是岩溶地貌中一个重要但容易被忽视的机制。

岩溶碳汇的主控因子——水循环的报告,600字

《岩溶碳汇主控因子——水循环的报告》

水循环是构成岩溶碳汇(Kreft-Grossmann碳汇)的重要组成

部分,它由四个基本过程组成,即液相、气相、固相和生物体相。

它的发展受到多种因素的影响:

1.地形气象:地形气象是水循环的重要影响因素,它影响了降雨、蒸发、温度和湿度,从而对水循环有显著影响。

2.地表因素:包括地质因素,如岩层、裂缝和孔隙,以及地表

环境因素,如泥炭、落叶林和植物群落,影响水循环的变化。

3.地下水循环:地下水循环受到上述地表因素的影响,同时也

受地下水流动性和水深等因素的影响,对岩溶碳汇有重要影响。

4.人类活动:人类活动,如采矿、农作物种植和水改造工程,

改变了水循环的进程和结构,严重影响碳汇的正常发展。

岩溶碳汇中涉及到多个碳存储和碳交换过程,其运行机制依赖于水循环,因此水循环是岩溶碳汇的主控因子。

在研究岩溶碳汇的发展趋势时,必须全面考虑水循环的影响。

此外,研究者还需要重视人类活动对水循环及其影响岩溶碳汇的影响,以做出能支持碳汇持续发展的应急措施。

岩溶碳循环是指地下岩石与地表水体相互作用,溶解出的碳酸盐在水体中再沉淀的过程。

这个过程对地球的生物地球化学循环有着重要的影响,并且对碳的收支平衡也具有关键意义。

在这篇文章中,我们将深入探讨岩溶碳循环的生物地球化学过程以及其调控机制。

一、岩溶碳循环的基本过程1. 岩石溶解岩溶碳循环的第一步是岩石溶解。

地下的岩石含有大量的碳酸钙等碳酸盐矿物,当地下水体流经岩石时,会溶解出这些碳酸盐矿物中的碳酸钙等物质。

2. 硬水沉淀溶解出的碳酸盐矿物会随着地下水体流动,最终进入地表水体中。

当这些含有碳酸盐物质的地下水流入湖泊或海洋等大型水体时,其中的碳酸钙等矿物会因为水体中的钙离子过饱和而沉淀下来,形成硬水。

3. 生物作用在硬水中生活的生物,例如贝壳类动物、珊瑚等,会吸收这些碳酸钙等矿物质,用来构建它们的外壳、骨骼等结构。

随着这些生物的逝去和腐化,它们的遗体也会沉入海底,最终形成沉积岩。

二、岩溶碳循环的影响1. 碳汇岩溶碳循环通过地球内部岩石与地表水体的相互作用,将大量的碳储存在地下水体中,并最终沉淀到海底形成沉积岩。

这一过程大大减少了大气中的二氧化碳含量,起到了“碳汇”的作用。

2. 生态系统影响岩溶碳循环还影响着水体中的生态系统。

硬水中的贝壳类动物和珊瑚对生物多样性和生态平衡具有重要作用。

沉积岩的形成也为海底生态系统提供了重要的栖息地。

三、岩溶碳循环的调控机制1. 地质构造地表的地质构造对岩溶碳循环具有重要的影响。

构造活跃的地震带和火山带容易引发岩石溶解的作用,增加碳酸盐矿物的溶解速率。

2. 气候和水文条件气候和水文条件也对岩溶碳循环起着重要的调控作用。

降雨量大、地下水流速度快的地区,岩石溶解的速率较高,碳酸盐矿物的溶解量也较大。

3. 生物活动生物的活动也对岩溶碳循环产生影响。

硬水中的贝壳类动物和珊瑚通过吸收碳酸钙等矿物质来构建它们的外壳、骨骼结构,这一过程促进了岩溶碳循环的进行。

岩溶碳循环是地球生物地球化学循环中的重要环节,通过地下岩石与地表水体的相互作用,将大量的碳储存在地下水体中,最终沉淀到海底形成沉积岩,起到了“碳汇”的作用。

岩溶地貌的形成与演化机制岩溶地貌是指在石灰岩、石膏岩、大理岩等可溶性岩石地区形成的一种特殊地貌类型。

它与其他地貌类型相比,具有独特的地形特征和独特的地貌形成机制。

下面将从岩溶地貌的形成机制、岩溶地貌的发展演化以及岩溶地貌对人类的影响等方面进行探讨。

首先,岩溶地貌的形成机制主要与地下水的溶蚀作用有关。

在含有可溶性岩石的地区,地下水会通过渗透进入岩石内部,溶解掉其中的矿物质,从而扩大岩石的裂隙和孔隙。

随着时间的推移,这些溶蚀作用逐渐形成了独特的地貌形态,如溶洞、溶沟、喀斯特塌陷等。

此外,岩溶地貌的形成还与气候因素和地表水的循环有关。

热带地区的高温和多雨气候非常有利于岩溶地貌的形成,因为热带地区的地表水含有更多的二氧化碳,能够加速地下水溶解岩石的速度。

其次,岩溶地貌的演化过程是一个长期的、渐进的过程。

在地质历史的长时间作用下,岩石经过地壳运动和地表气候的变化,逐渐形成了今天我们所见到的地貌形态。

岩溶地貌的演化可以分为几个阶段,包括疏松阶段、稳定阶段和再生阶段。

疏松阶段是指溶蚀作用最为明显的阶段,此时岩石的溶蚀速度比较快,地表会出现很多塌陷和溶蚀地貌。

稳定阶段是指溶蚀作用相对平稳的阶段,此时地表的岩溶地貌会有所减少,取而代之的是平坦的喀斯特地貌。

再生阶段是指溶蚀作用重新加强的阶段,此时地下水重新进入岩层,岩石的溶蚀速度加快,地表会再次产生大量的溶蚀地貌。

最后,岩溶地貌对人类具有重要的意义和深远的影响。

首先,岩溶地貌中的水资源是人类所必需的,因为岩溶地区的地下水蓄水量相对较大,能够提供人类的生活用水和农业用水。

其次,岩溶地貌中的洞穴和溶洞是无法重复再生的自然遗产,它们具有极高的科学研究价值和旅游开发价值。

不过,也要注意保护这些洞穴,因为人为的破坏和污染会对洞穴内的生态环境造成不可逆转的破坏。

此外,岩溶地区由于地表裂缝和地下洞穴的存在,容易形成地下水漏失和地面塌陷,给工程建设带来很大的困难和风险。

总之,岩溶地貌的形成与演化机制是一个复杂而长期的过程,它不仅与地下水的溶蚀作用有关,还受到气候因素和地表水的循环的影响。

高中地理重点知识总结之岩溶湖的形成过程地理的学习需要的是日积月累,我们在学习的的过程中一定要注重知识点的积累,下面是小编准备的一篇新编高中地理知识点总结:岩溶湖的形成过程,欢迎阅读!1、岩溶地区,地表上长草并有沙碎石覆盖,草和沙碎石底下是很厚的一层碳*盐类地层。

2、岩溶-碳*盐类地层很容易受水的溶蚀,无论来自地表渗透下来的水,还是地下水,迂到此类地层都会起着溶蚀作用。

3、岩层经溶蚀后成空洞,溶蚀愈来愈严重,空洞相应就愈来愈大,大到一定程度,因承受不了地上植被与泥沙碎石的压力时,便发生溶洞崩塌。

4、崩塌后的溶洞,逐渐的积水、储水,从而形成岩溶湖。

典型的岩溶湖是由碳*盐类地层经流水的长期溶蚀所产生的岩溶洼地、岩溶漏斗或落水洞等被堵,经汇水而形成的一类湖泊。

岩溶湖泊排列无一定方向,形状或圆形或椭圆形,有时也可呈长条形。

岩溶湖一般面积不大,水深也较浅。

我国岩溶湖大多分布在岩溶地貌较发育的黔、桂和滇等省(区)。

例如贵州省咸宁的草海,它原是一个构造下陷而成的盆地,早期的湖泊大约形成于15万年以前,当时湖面面积达90km2以上。

此后,湖面开始收缩,大约距今12000年前,湖面缩小到60km2;至距今约5900年前,湖面又缩小至30-40km2;大约距今2000-4000年间,因湖水从地下暗河流出,湖泊消亡。

据史料记载,明洪武年间“诏卫兵屯兵其中”、“迄今鞠为牧草,郡民牧草其中”,说明当时已成可耕可牧的坝区。

19世纪50年代,草海又重现。

据称“清咸丰七年(1857),七月落雨40余昼夜,山洪暴发,夹沙抱木,大部落水洞被堵,洪水无法渲泄,盆地东部被掩成湖”。

因湖中滋生繁茂的水生植物,故名草海。

当湖水位为海拔2170米时,水深为2-5米,湖面积为45.5km2,容积为1.4×108米3。

草海是我国湖面面积最大的构造岩溶洞,素有高原明珠之称。

以上就是关于新编高中地理知识点总结:岩溶湖的形成过程的全部内容,希望可以对正处于高中阶段的你有所帮助!。

岩溶风化壳形成演化及其循环意义

岩溶风化壳是指由于地表水、大气、生物等因素作用下,岩石表面发生的物理、化学和生物作用,形成的一层薄壳。

这种壳层在地球表面广泛分布,对于地球的演化和循环具有重要意义。

岩溶风化壳的形成演化过程可以分为三个阶段。

第一阶段是物理风化,主要是由于温度变化、冻融作用、风化作用等因素导致岩石表面的物理破坏。

第二阶段是化学风化,主要是由于水、氧气、二氧化碳等物质的作用下,岩石表面发生化学反应,导致岩石的溶解和矿物的转化。

第三阶段是生物风化,主要是由于生物的作用下,岩石表面发生生物作用,导致岩石的破坏和矿物的转化。

岩溶风化壳的循环意义主要表现在以下几个方面。

首先,岩溶风化壳是地球表面的重要碳汇,可以吸收大气中的二氧化碳,减缓全球变暖的速度。

其次,岩溶风化壳是地球表面的重要水源,可以储存和释放地下水,维持地球水循环的平衡。

再次,岩溶风化壳是地球表面的重要养分库,可以提供植物生长所需的养分,维持生态系统的平衡。

最后,岩溶风化壳是地球表面的重要地质记录,可以记录地球历史上的气候变化、地质事件等信息,为地球科学研究提供重要依据。

岩溶风化壳的形成演化及其循环意义是地球科学研究的重要课题,对于人类认识地球、保护地球具有重要意义。

我们应该加强对岩溶风化壳的研究,探索其更多的科学价值。