第3节地球的圈层结构

- 格式:doc

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:9

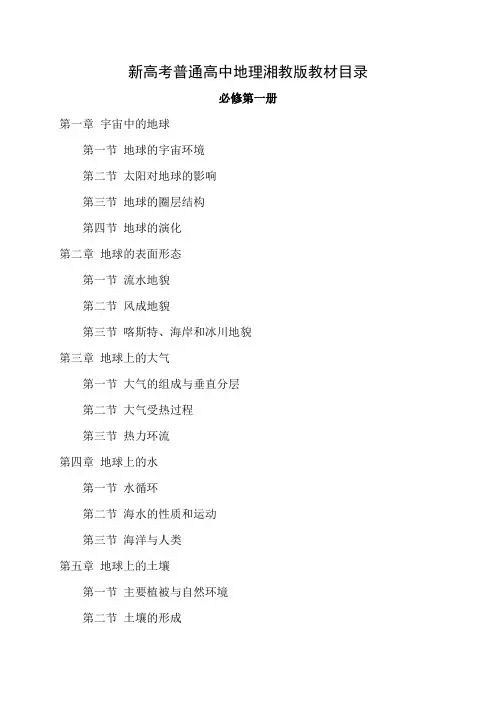

新高考普通高中地理湘教版教材目录必修第一册第一章宇宙中的地球第一节地球的宇宙环境第二节太阳对地球的影响第三节地球的圈层结构第四节地球的演化第二章地球的表面形态第一节流水地貌第二节风成地貌第三节喀斯特、海岸和冰川地貌第三章地球上的大气第一节大气的组成与垂直分层第二节大气受热过程第三节热力环流第四章地球上的水第一节水循环第二节海水的性质和运动第三节海洋与人类第五章地球上的土壤第一节主要植被与自然环境第二节土壤的形成必修第二册第一章人口与地理环境第一节人口分布第二节人口迁移第三节人口容量第二章城镇与乡村第一节城乡空间结构第二节地域文化与城乡景观第三节城镇化进程及其影响第三章产业区位选择第一节农业区位因素与农业布局第二节工业区位因素与工业布局第三节服务业的区位选择第四章区域发展战略第一节交通运输与区域发展第二节我国区域发展战略第三节海洋权益与我国海洋发展战略第五章人地关系与可持续发展第一节人类面临的主要环境问题第二节协调人地关系,实现可持续发展选择性必修1第一章地球的运动第一节地球的自转第二节地球的公转第二章岩石圈与地表形态第一节岩石圈物质循环第二节地表形态的变化第三节地表形态与人类活动第三章大气的运动第一节气压带、风带的形成与移动第二节气压带、风带与气候第三节天气系统第四章陆地水与洋流第一节陆地水体间的相互关系第二节洋流第三节海—气相互作用第五章自然环境的整体性与差异性第一节自然环境的整体性第二节自然环境的地域差异性选择性必修2第一章认识区域第一节区域及其类型第二节区域发展差异与因地制宜第三节区域联系与区域协调发展第二章区域发展第一节大都市的辐射功能——以我国上海为例第二节产业转型地区的结构优化——以美国休斯敦为例第三节资源枯竭型地区的可持续发展——以德国鲁尔区为例第四节生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例第三章区域合作第一节产业转移对区域发展的影响第二节资源跨区域调配对区域发展的影响第三节长江流域协作开发与环境保护第四节“一带一路”倡议与国际合作选择性必修3第一章资源、环境与人类活动第一节自然资源与人类活动第二节人类活动与环境问题第二章自然资源与国家安全第一节耕地资源与国家粮食安全第二节水资源与国家安全第三节矿产资源与国家安全第四节石油资源与国家安全第五节海洋空间资源与国家安全第三章生态环境保护与国家安全第一节碳排放与国际减排合作第二节自然保护区与生态安全第三节污染物跨境转移与环境安全第四节环境保护政策、措施与国家安全。

第一章宇宙中的地球第三节地球的结构姓名:班级:学号:【学习目标】1.能说出地震的含义和地震波的分类。

2.能识记地球内部圈层的划分依据、结构、分层和范围。

3.能识记地球外部圈层及其相互作用。

【学习重点】1.地球内部圈层的结构、特点及划分依据。

2.地球外部圈层及其相互作用【学习难点】地球内部圈层的结构、特点及划分依据。

【易错易混点】地震波的特点判定;地球内外部圈层的判定;【要点导学】知识点一:地球的内部圈层一、地震和地震波1.地震(1)概念:地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,称为地震。

是地球内部能量快速释放的一种形式,也是一种危害和影响巨大的自然灾害。

(2)地震构造(3)震级与烈度①地震释放能量的大小用震级表示。

②地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。

③一次地震,只有一个震级,但可以有多个烈度。

2.地震波(1)概念:地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。

(2)分类分为纵波(P波)和横波(S波)两类。

答案:位于陆地上的人的状态为:先上下跳动,后左右晃动;位于河中捕鱼人的状态:上下晃动。

【学法指导】①地震波和电磁波要区分开来,是属于不同物质释放能量的外在显现;②依据纵波和横波的特点,我们可以得知,当地震发生时,纵波会使人上下跳动,横波会使人左右摇摆。

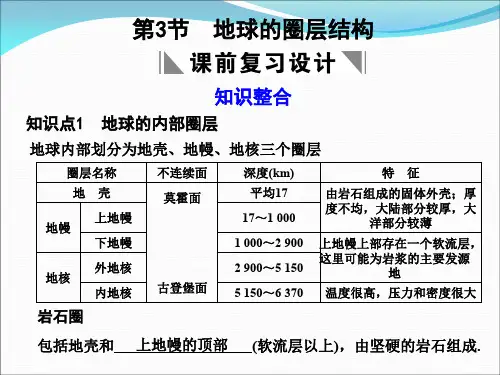

知识点二:地球的内部圈层1.划分依据:地震波的传播速度。

(1)莫霍界面:以莫霍洛维契奇名字命名。

判定依据:地震波传播到地下约33km处,纵波和横波传播速度明显增加。

(2)古登堡界面:以古登堡名字命名。

判定依据:地震波传播到地下2900km处,横波突然消失,纵波速度突然下降。

2.分类:以莫霍界面(约地下33km处)和古登堡界面(约地下2900km处)划分出地壳、地幔和地核三层。

(1)地壳(A)①范围:地球表面以下、a莫霍面以上的固体外壳,约地下33km。

②厚度:平均厚度约17km,大陆部分平均厚度约39-41km,高山、高原地区地壳最后可达70km;大洋地壳较薄,平均厚度5-10km。

普通地质学(C)总复习汇总绪论一、名词解释地球系统:地球由固体地圈(地核、地幔、岩石圈)、流体地圈(大气圈、水圈)和土壤圈、生物圈(含人类圈)组成一个开放的复杂的巨系统,称为地球系统。

地球表层:指的是和人最直接有关系的那部分地球环境(即岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互交替、渗透的部分)。

二、论述题1)地球科学研究的重要意义?⑴地球是人类在宇宙中赖以生存和发展的唯一家园⑵人口、资源、环境是人类21世纪面临的三大基本问题(资源严重短缺固体矿产,能源,水资源,环境污染严重大气污染水污染)生物多样性是人类生存的基础⑶人们从改造地球表层正反两方面的收益与教训中逐渐认识到,人类社会的发展最终要受到地球表层的遏制。

人类无限制的发展,只能带来灾难,人类只有与地球表层环境相协调,才能持续发展。

人类要向生物学习,顺应地球表层自然演变规律,与地球表层协同进化。

⑷21世纪的建设者和领导者为了实现可持续发展,需要以地球系统科学的新地球观从整体上来认识地球并关注当前资源、环境热点问题。

因此,我们必须将地球系统作为一个整体进行研究,为政府实现人类人口、资源、环境与经济社会的协调发展的宏观决策中(发展规划与法规建设)提供科学理论基础。

2)地球科学的特点?全球性:20世纪60年代板块构造学说的出现,首先在固体地球研究中建立了全球观概念;全球监测与国际合作;调查研究的时间尺度的极大差异性;调查研究的空间尺度的极大差异性;现实主义类比研究方法。

第1章宇宙中的行星地球一、名词解释太阳系:是以太阳为中心,受太阳引力支配、并围绕它作旋转运动的天体组成的天体系统,主要包括太阳和围绕太阳旋转运动的八大行星、66颗卫星、一些小行星、彗星和星际物质等。

彗星:彗星也是围绕太阳旋转的天体。

不过它们质量很小,是一种云雾状小天体,围绕太阳旋转的轨道是十分扁长的椭圆。

距离太阳近的时候,从彗核蒸发出大量物质抛洒在远离太阳的方向,形成光带,称为彗尾。

小行星带:在火星和木星之间还有数量众多的、用肉眼看不见的小天体,也和八大行星一样绕太阳运行,科学家称之为小行星带。

《地球的圈层结构》教案【最新5篇】以下是可爱的编辑帮大家收集的《地球的圈层结构》教案【最新5篇】,欢迎阅读,希望能够帮助到大家。

《地球的圈层结构》教案篇一1教学目标1、知识与技能掌握地球内部圈层的划分依据及组成;掌握地壳、地幔、地核的基本特征;了解地球的外部圈层之间的密切关系及主要特点。

2、过程与方法通过读内部构造图了解地球内部圈层的划分,明确地壳与岩石圈的范围、软流层的位置;运用比较法学习内部和外部圈层的特点。

3、情感、态度与价值观地球内部的物质运动及地球外部的各个圈层之间相互联系,认识事物是普遍联系的;通过地震波的应用认识到人类利用自然、改造自然的能力;通过探索地球内部物质培养科学的探索精神。

2学情分析高一年的学生还没形成完整的地理的空间概念和良好的读图能力,也没有具备地理分析的思维,但是他们对新事物有着强烈的好奇心和求知欲,学习地球的内部结构会引起学生的兴趣,在图像和视频的配合下学生也应该能较好地认识各圈层及其特点,但是对于圈层结构这个全新的内容吗,要求他们将课本上的知识理解并在脑中形成圈层结构的模型可能有一定难度。

因此教学中要通过图像加强学生的理解和印象,帮助学生形成正确的地理思维。

3重点难点重点:运用图表说明地球内部圈层划分的依据,两个不连续面及地壳、地幔、地核的特征;用图归纳地球的外部圈层及其特点难点:地震波传播速度的变化与地球内部物质组成的关系;地球内部圈层划分4教学过程第一学时,教学活动活动1【导入】导入新课自古以来,人们对生活的这个地球就充满了探知的渴望。

只有了解了我们生活的地球,才能更好地保护和利用它。

《西游记》我们都熟悉吧?还记得孙悟空上天入地吧?不仅在我国,1864年法国作家凡尔纳的科幻小说《地心游记》,也反映了人类想进入地心一探究竟的愿望,2003年美国的科幻片《The cord》将这部小说搬上了银幕。

当然,现在我们知道,这些都不是真实的,那真实的地球应该是什么样的呢?活动2【讲授】新课学习(一)地球的内部圈层构造首先摆在我们面前的问题就是:怎么知道地球的内部构造。

第三节地球的圈层结构-湘教版高中地理必修第一册(2019版)教案一、教学内容本节课的教学内容是地球的圈层结构,主要包括以下几个方面:1.地球的构造和物质组成2.地球的圈层结构及其特点3.地球内部的物理过程二、教学目标和要求1. 教学目标1.了解地球的构造和物质组成2.了解地球的圈层结构及其特点3.掌握地球内部的物理过程2. 教学要求1.学生能够理解地球的构造和物质组成的基本概念。

2.学生能够理解地球的圈层结构及其特点。

3.学生能够掌握地球内部的物理过程的基本概念和规律。

三、教学重难点1. 教学重点1.地球的圈层结构及其特点。

2.地球内部的物理过程。

2. 教学难点1.地球内部的物理过程的复杂性,以及对地球表面的影响。

2.地球的构造和物质组成的基本概念。

四、教学方法本节课采用以下教学方法:1.讲授法:通过教师的讲解,引导学生掌握常见地质学词汇和基本概念。

2.实验法:通过实验操作,让学生亲身体验物理过程和现象,探究地球构造和圈层结构的特征。

五、教学过程本节课的教学过程分为以下几个步骤:1. 导入环节在上课前,让学生预先阅读本节课的相关知识点。

上课时,通过提问和小测验等形式,引导学生回顾上课前所掌握的知识点,为本节课的学习打好基础。

2. 学习内容讲解为了帮助学生掌握本节课的教学内容,教师将为学生讲解有关地球的构造和物质组成、地球的圈层结构及其特点以及地球内部的物理过程等基本概念。

3. 实验操作环节通过实验观察,学生可以更好地了解地球构造和圈层结构的特性。

这里,我们可以进行以下几项实验:1.制作地质样品,并观察矿物的成分、形态和结晶大小等特征。

2.制作球形地质样品,通过加热和冷却等操作观察地质样品的变化,以此了解地球内部的物理过程。

4. 总结与讨论环节通过讨论引导学生思考,让学生对本节课所学知识点有更深刻的认识和理解。

在这一环节,教师可以进行小组讨论或者全班讨论等形式,让学生得到更充分地团体合作和积极思考。

第三节 地球的圈层结构学习目标:1.了解地震波的概念、分类及特点。

2.了解地震灾害的危害及防御措施。

3.掌握地球内部圈层的结构、特点及划分依据。

(重点)4.理解地球外部圈层及其相互关系。

(重点)一、地震与地震波 1.地震(1)含义:地震是指大地突然发生的震动,是地球内部能量快速释放的一种形式。

(2)特点:突发性。

(3)危害①造成人员伤亡。

②破坏房屋和其他工程设施。

③引发次生灾害。

2.地震波 类型 传播速度 能通过的介质共性横波 较慢 固体 在不同介质中的传播速度不同;地震波经过不同介质的界面时,还会发生反射和折射现象纵波较快固体、液体 和气体1.划分依据:地震波的传播速度。

2.地壳(A)(1)范围:地球表面以下、a 莫霍面以上的固体外壳。

(2)厚度:平均厚度为17千米,大陆部分平均厚度为39-41千米,海洋部分平均厚度为5-10千米。

(3)分层:⎩⎪⎨⎪⎧上层:硅铝层,密度相对小些,不连续下层:硅镁层,密度相对大些,连续3.地幔(B)(1)范围:介于地壳和地核之间,在莫霍面与b 古登堡面之间,深度从地壳底界到2900千米。

(2)分层:分为上地幔和下地幔。

上地幔上部存在软流层,可能是岩浆的发源地。

(3)岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)的合称,平均厚度100~110千米。

4.地核(C)(1)范围:地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

(2)分层⎩⎪⎨⎪⎧C 1外核:高温高压下呈液态或熔融状态C 2内核:一般认为呈固态三、地球的外部圈层 1.大气圈(1)组成:包裹地球的气体层。

(2)特点:随着高度的增加,大气的密度迅速减小。

2.水圈⎩⎪⎨⎪⎧组成:液态水、固态水和气态水分类:海洋水、大气水、陆地水和生物水意义:与人类社会关系密切,尤其是陆地水3.生物圈(1)组成:地球上所有生物及其生存环境。

(2)范围:大气圈的底部、水圈的全部和地壳的表层。

(1)地震波可在不同的介质中传播。

( )(2)岩石圈包括地壳和上地幔两部分。

( )(3)地球的外部圈层中,不断转化和循环运动最明显的是大气圈。

( )(4)生物圈就是地球上所有生物组成的一个有生命的圈层。

( ) (5)组成该山体岩石的矿物直接来自( )A .地表B .地壳上部C .地壳下部D .地幔提示:(1)× 地震波分为横波和纵波,横波只能在固体中传播,纵波能在固体、液体和气态中传播。

(2)× 岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)部分。

(3)×水圈的水处于不间断的循环运动中,各种水体之间可以相互转化。

(4)×生物圈不仅是全球生物的总称,还包括这些生物的生存环境,其范围包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。

(5)D [岩石是由矿物构成的,组成该山体的岩石是岩浆岩,是火山喷发出来的岩浆冷却形成的,岩浆直接来自地幔。

]地球的内部圈层经中国地震台网正式测定,2019年4月28日4时27分在甘肃张掖市肃南县(北纬39.19度,东经97.45度)发生4.8级地震,震源深度10千米。

问题1 (区域认知)此次地震的震源处在地球内部圈层的哪一层?提示:地壳。

问题2 (综合思维)此次地震发生的能量是如何传到地面的?提示:地震发生的能量以地震波的形式传到地面。

问题3 (地理实践力)地震发生后推测地面上物体的震动形式。

提示:受地震波传播速度不同,地面上物体应该先上下震荡,再左右晃动。

[归纳总结]1.地球内部圈层的划分及特征依据地震波在地球内部传播速度的变化,地球固体表面以下可划分为地壳、地幔、地核三个圈层。

具体分析如下图表所示:2.地震灾害的自救与互救(1)震前准备(2)避震方法(3)震后的自救与互救1.读地球圈层结构示意图,回答(1)~(2)题。

(1)图中数码所代表的地球圈层正确的有( )A.①为地壳B.②为岩石圈C.③为软流层D.④为下地幔(2)下列有关地球圈层特点的叙述,正确的有( )A.⑤圈层的物质状态为液态B.②圈层的厚度陆地较海洋大C.③圈层横波不能穿过D.④圈层的物质状态为固体(1)C (2)B[图中①为大气圈,②为地壳,③为软流层,④为外核,⑤为内核。

⑤圈层为内核,其物质呈固态;外核(④层)的主要成分虽以铁、镍为主,但却是液态,③圈层横波能穿过。

]2.地震是造成我国人员伤亡最大的自然灾害,掌握并选择正确的避震方法能有效降低人员伤亡。

据此完成(1)~(2)题。

(1)下列室内避震方法,正确的有( )①在家里,可躲在床、桌子下②在影剧院,应迅速离开剧院,到室外开阔空地③在教室里,可躲在书桌下或墙角处④选择室内空间大的房间躲避A.③④B.①②C.②③D.①③(2)有关室外避震的叙述,正确的是( )A.在行驶的汽车上,应迅速下车躲避B.桥梁一般比较坚固,可以躲到桥底下C.在百货商场,选择结实的柜台或柱子边躲避D.高大建筑物的抗震性能好,可以选择作躲避场所(1)D (2)C[第(1)题,地震来临时,不同地点应选择不同的避震方式:在家里、教室里,如果不能立刻出去,应选择牢固的遮挡物“伏而待定”;在人数多的影剧院,不能盲目外出,以防踩踏,应躲在椅下;室内避震应选择物体结实、有支撑的、易于形成三角空间且开间小的地方。

第(2)题,在室外行驶的汽车上应等地震过后再下车,应避开高大的建筑物,不应躲在桥下。

]地球的外部圈层问题 1 (区域认知)材料中的景观图体现出的地球圈层有哪些?该景观的主体属于哪个圈层?提示:大气圈、水圈、生物圈、岩石圈。

水圈。

问题2 (综合思维)材料景观图中景观的形成,说明圈层之间有什么关系?提示:该景观的主体要素是瀑布,该瀑布的形成说明地球的圈层之间相互影响,相互联系,它们之间不断进行着物质迁移和能量交换。

[归纳总结] 地球外部圈层的特点与联系外部圈层概念组成其他相互关系大气圈包裹地球气体和悬浮厚度2 000~3 000千米,是相互影的气体层物,主要成分是氮和氧地球自然环境的重要组成部分响,相互制约水圈由各种水体组成的外部圈层海洋水、陆地水、大气水、生物水连续但不规则的圈层,且处于不间断的循环运动之中生物圈地球表层生物及其生存环境的总称生物及其生存环境生物圈与大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响,是最活跃的圈层3.下图为北大西洋极圈附近的冰岛发生大规模火山喷发,火山灰蔓延使欧洲航空业蒙受重大损失。

读图,回答(1)~(2)题。

(1)受冰岛的火山喷发活动影响较小的地球圈层是( )A.大气圈B.生物圈C.水圈D.地核(2)这些蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )A.大气圈—水圈、生物圈—岩石圈B.岩石圈—大气圈—水圈、生物圈C.水圈、生物圈—大气圈—岩石圈D.水圈、生物圈—岩石圈—大气圈(1)D (2)A[第(1)题,岩浆来源于地幔,地核位于地幔以下,不受火山影响。

第(2)题,火山活动喷发的火山灰首先进入地球的大气圈,然后它们会作为凝结核随着降水进入水圈,溶于水中被植物吸收,从而进入生物圈,最后经沉积、固结成岩等外力作用进入岩石圈。

]地震波在不同介质中的传播速度是不同的,科学家就是利用这一原理,根据地震波在地球内部传播速度的变化来探知地球内部结构的。

据此回答1~2题。

1.下列有关地震波传播速度的叙述,正确的是 ( )A.地震波波速突然变化处,上下层物质组成存在很大差异B.地震波向下传播的过程中,波速一直在增加C.地震波中的横波不能通过软流层,软流层之下只有纵波D.在任一深度都是横波的传播速度大于纵波2.有关地球内部圈层结构的叙述,正确的是 ( )A.地壳和地核的分界是古登堡界面B.地核部分的温度、压力和密度都较小C.在莫霍界面下,纵波的传播速度突然下降,横波则完全消失D.在莫霍界面下,纵波和横波的传播速度都明显增加1.A2.D[第1题,地震波在不同介质中传播的速度不同,根据地震波波速的突然变化,可以推测该处上下层的物质组成存在很大差异;横波能在软流层中传播;在任一深度,横波的传播速度都小于纵波。

第2题,在莫霍界面下,纵波和横波的传播速度都明显增加;在古登堡界面下,纵波的传播速度下降,横波则完全消失。

莫霍界面是地壳和地幔的分界。

古登堡界面是地幔和地核的分界。

]2017年8月8日21时四川省九寨沟县发生7.0级地震,震中5.1千米范围内平均海拔约3 827米,此次地震虽然震级大,但人员伤亡程度却相对较轻,房屋倒塌数量较少。

据此,回答3~4题。

3.下列信息能够解释“震情重”而“灾情轻”的有( )①房屋抗震性能较好②海拔较高,人口密度较小③临近景区,旅游设施密集④山区道路中断,增大救援难度A.①②B.③④C.①③D.②④4.发生地震时会产生地震波,它可以用来探测( )A.地球内部结构B.大气物质组成C.水圈能量来源D.地震发生规律3.A4.A[第3题,房屋抗震性能较好;海拔较高,人口密度较小能减轻灾害造成的损失和人员伤亡。

临近景区,旅游设施密集;山区道路中断,增大救援难度会加重灾害造成的损失和人员伤亡。

第4题,地震是地球内部能量以地震波的形式向外释放,利用地震波的传播情况,人们将地球划分为三大同心圈层,因此它可以用来探测地球内部结构,故A正确,B、C错误。

地震发生规律和板块运动有关,不能用地震波来探测,故D错误。

]地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。

结合地球圈层构造示意图,回答5~6题。

5.图中所示的圈层A、B、C分别是( )A.水圈、生物圈、岩石圈B.生物圈、岩石圈、水圈C.岩石圈、水圈、生物圈D.生物圈、水圈、岩石圈6.B圈层是一个( )A.不连续、有规则的圈层B.连续、不规则的圈层C.连续、有规则的圈层D.不连续、不规则的圈层5.D6.B[第5题,按距离地球表层由远到近,地球圈层可分为大气圈、生物圈、水圈、岩石圈,其中生物圈包括大气圈底部、水圈全部和岩石圈上部,结合图示中A、B、C与大气圈的位置可判断A为生物圈,B为水圈,C为岩石圈。

第6题,水圈的水处于不间断的循环运动中,是由地球表层水体构成的连续而不规则的圈层。

]。