塑性计算方法及适用范围(精)

- 格式:ppt

- 大小:438.50 KB

- 文档页数:5

塑性设计和弯矩调幅法浙江大学童根树2013.10.18对GB17-88,GB50017-2003塑性设计的疑虑:•(1)可靠度会不会降低?(2)稳定设计方法是否合理:计算长度系数与弹性设计有什么差别?(3) 可操作性:如何计算?(4)对使用极限状态的影响如何?(5)宽厚比限制过严,影响了经济性,是否可以区别对待?10.1 一般规定•10.1.1本章规定适用于不直接承受动力荷载的结构,包括(1)固端梁、连续梁;(2)实腹构件组成的单层框架结构;(3)水平荷载参与的荷载组合不控制设计的2层-6层框架结构;(4)采用双重抗侧力结构的多层和高层建筑钢结构中的框架部分,结构下部1/3楼层的框架部分承担的水平力不大于该层总水平力20%,允许框架梁逐个进行塑性设计。

此时宜避免在框架柱中形成塑性铰。

(5)双重抗侧力结构的支撑(剪力墙)系统能够承担所有水平力时,其框架可以采用塑性设计•[本条极大地扩大了塑性设计的应用范围,并且有可能使得塑性设计实用化]•10.1.2 采用塑性设计的结构或构件,按承载能力极限状态设计时,应采用荷载的设计值,考虑构件截面内塑性的发展及由此引起的内力重分配,用简单塑性理论进行内力分析。

•进行正常使用极限状态设计时,采用荷载的标准值,并按弹性理论进行计算。

•连续梁以及双重抗侧力结构中的框架梁,当能够确保仅形成梁式塑性机构时,允许对竖向重力荷载产生的梁端弯矩往下调幅10~30%、梁跨中弯矩相应增大的简化方法,代替塑性机构分析,此时柱端弯矩不因梁端弯矩调幅而修正。

水平荷载产生的弯矩不得进行调幅。

•10.1.3 采用弯矩调幅设计时,框架柱不得产生塑性铰,水平荷载产生的弯矩及柱端弯矩不得进行调幅。

连续梁及框架梁可采用对竖向重力荷载产生的梁端弯矩往下调幅、梁跨中弯矩相应增大的简化方法,代替塑性机构分析。

[本条有条件允许采用弯矩调幅10~30%代替塑性机构分析,使得塑性设计能够结合到弹性分析的程序中去,将使得塑性设计实用化]。

弹性法和塑性法计算板的区别集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-弹性法和塑性法计算板的区别两个简单认识:1、塑性变形金属零件在外力作用下产生不可恢复的永久变形。

通过塑性变形不仅可以把金属材料加工成所需要的各种形状和尺寸的制品,而且还可以改变金属的组织和性能。

一般使用的金属材料都是多晶体,金属的塑性变形可认为是由晶内变形和晶间变形两部分组成。

2、弹性变形材料在受到外力作用时产生变形或者尺寸的变化,而且能够恢复的变形叫做弹性变形。

五种计算理论:1.线弹性分析方法。

我们结构设计大多数都是按线弹性分析的。

国内外所有设计软件在分析的时候,也都是作线弹性分析。

按弹性理论结构分析方法认为,结构某一截面达到承载力极限状态,结构即达到承载力极限状态。

2.塑性重分布方法。

我国规范和软件中,单向板、梁等,都是此种方法。

这种方法其实只是在线弹性分析结果上的一种内力调整。

结构承载力的可靠度低于按弹性理论设计的结构,结构的变形及塑性绞处的混凝土裂缝宽度随弯矩调整幅度增加而增大。

3.塑性极限方法。

双向板一般按这种方法设计。

但是双向板也可以按弹性分析结果设计,在PMCAD里可以选择。

按塑性理论结构分析方法认为,结构出现塑性绞后,结构形成几何可变体系,结构即达到承载力极限状态.机构设计从弹性理论过渡到塑性理论使结构承载力极限状态的概念从单一截面发展到整体结构4.非线性分析方法。

有几何非线性和材料非线性分析之分,原理及内容较多,需看相关书籍。

但一般设计很少做非线性分析,只有少数情形需要,如特殊结构特殊作用。

比如罕遇地震分析,p-delta分析,p u s h分析等。

5.试验分析方法。

国外对复杂结构一般进行模型试验分析。

国内很少做。

规范规定:各种双向板可按弹性进行计算(《混凝土结构设计规范》5.2.7规定),同时应对支座或节点弯矩进行调幅(5.3.1条规定的,其实这也是考虑塑性内力充分布);连续单向板宜按塑性计算(《混凝土结构设计规范》5.3.1条规定),同时尚应满足正常使用极限状态的要求或采取有效的构造措施。

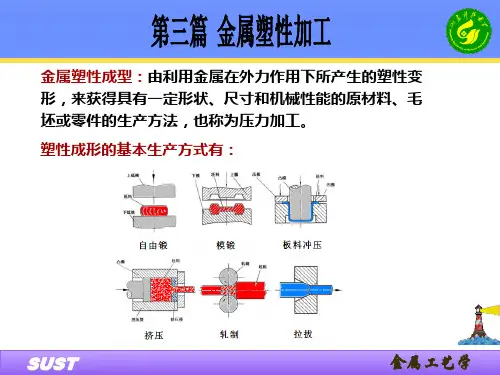

塑性成形过程中的有限元法金属塑性成形技术是现代化制造业中金属加工的重要方法之一。

它是金属材料在模具和锻压设备作用下发生变形,获得所需要求的形状、尺寸和性能的制件的加工过程。

金属成形件在汽车、飞机仪表、机械设备等产品的零部件中占有相当大的比例。

由于其具有生产效率高,生产费用低的特点,适合于大批量生产,是现代高速发展的制造业的重要成形工艺。

据统计,在发达国家中,金属塑性成形件的产值在国民经济中的比重居行业之首,在我国也占有相当大的比例。

随着现代制造业的快速发展,对塑性成形工艺分析和模具设计提出了更高的要求。

如果工艺分析不完善、模具设计不合理或选材不当,产品将不符合质量要求,导致大量不良品和废品,增加模具的设计制造时间和成本。

为了防止缺陷,提高产品质量,降低产品成本,国内外许多大公司、企业、高校和研究机构对塑料成型件的性能进行了大量的理论分析、实验研究和数值计算,通过对成形过程中应力应变分布及变化规律的研究,试图找出各零件在产品成形过程中遵循的共同规律和机械失效所反映的共同特征。

由于影响塑性成形过程的因素很多,一些因素,如摩擦和润滑、变形过程中材料的本构关系等,还没有被人们充分理解和掌握。

因此,到目前为止,还无法对各种材料和形状零件的成形过程做出准确的定量判断。

由于大变形机理非常复杂,塑性成形研究领域一直是一个充满挑战和机遇的领域。

一般来说,产品研究与开发的目标之一就是确定生产高质量产品的优化准则,而不同的产品要求不同的优化准则,建立适当的优化准则需要对产品制造过程的全面了解。

如果不掌握诸如摩擦条件、材料性能、工件几何形状、成形力等工艺参数对成形过程的影响,就不可能正确地设计模具和选择加工设备,更无法预测和防止缺陷的生成。

在传统工艺分析和模具设计中,主要还是依靠工程类比和设计经验,经过反复试模修模,调整工艺参数以期望消除成形过程中的产品缺陷如失稳起皱、充填不满、局部破裂等。

仅仅依靠类比和传统的经验工艺分析和模具设计方法已无法满足高速发展的现代金属加工工业的要求。

关于弹性法和塑性法计算板的区别两个简单认识:1、塑性变形 金属零件在外力作用下产生不可恢复的永久变形。

通过塑性变形不仅可以把金属材料加工成所需要的各种形状和尺寸的制品,而且还可以改变金属的组织和性能。

一般使用的金属材料都是多晶体,金属的塑性变形可认为是由晶内变形和晶间变形两部分组成。

2、弹性变形 材料在受到外力作用时产生变形或者尺寸的变化,而且能够恢复的变形叫做弹性变形。

五种计算理论:1.线弹性分析方法。

我们结构设计大多数都是按线弹性分析的。

国内外所有设计软件在分析的时候,也都是作线弹性分析。

按弹性理论结构分析方法认为,结构某一截面达到承载力极限状态,结构即达到承载力极限状态。

2.塑性重分布方法。

我国规范和软件中,单向板、梁等,都是此种方法。

这种方法其实只是在线弹性分析结果上的一种内力调整。

结构承载力的可靠度低于按弹性理论设计的结构,结构的变形及塑性绞处的混凝土裂缝宽度随弯矩调整幅度增加而增大。

3.塑性极限方法。

双向板一般按这种方法设计。

但是双向板也可以按弹性分析结果设计,在PMCAD 里可以选择。

按塑性理论结构分析方法认为,结构出现塑性绞后,结构形成几何可变体系,结构即达到承载力极限状态.机构设计从弹性理论过渡到塑性理论使结构承载力极限H O O J I N G状态的概念从单一截面发展到整体结构4.非线性分析方法。

有几何非线性和材料非线性分析之分,原理及内容较多,需看相关书籍。

但一般设计很少做非线性分析,只有少数情形需要,如特殊结构特殊作用。

比如罕遇地震分析,p-delta 分析,push 分析等。

5.试验分析方法。

国外对复杂结构一般进行模型试验分析。

国内很少做。

规范规定:各种双向板可按弹性进行计算(《混凝土结构设计规范》5.2.7规定),同时应对支座或节点弯矩进行调幅(5.3.1条规定的,其实这也是考虑塑性内力充分布);连续单向板宜按塑性计算(《混凝土结构设计规范》5.3.1条规定),同时尚应满足正常使用极限状态的要求或采取有效的构造措施。

弹塑性力学论文学院:土木建筑学院专业:建筑与土木工程姓名:张硕学号:Z20129208 塑性力学理论与分析摘要:塑性力学又称塑性理论,是固体力学的一个分支,它主要研究固体受力后处于塑性变形状态时,塑性变形与外力的关系,以及物体中的应力场、应变场以及有关规律,及其相应的数值分析方法。

本文阐述了塑性力学中的基本概念、理论,以及塑性力学中的常用求解方法,对材料屈服极限和塑性本构关系作了较为详细的论述。

关键词:塑性,变形,屈服极限,本构关系一、塑性力学基本概念塑性力学是研究材料在塑性变形状态下应力和应变关系的一门基础学科。

物体受到足够大外力的作用后,它的一部或全部变形会超出弹性范围而进入塑性状态,外力卸除后,变形的一部分或全部并不消失,物体不能完全恢复到原有的形态。

塑性力学考虑的永久变形只与应力和应变的历史有关,而不随时间变化。

塑性力学是通过实验,找出受力物体超出弹性极限后的变形规律,从而提出合理的假设和简化模型,来确定应力超过弹性极限后材料的本构关系,从而建立塑性力学的基本方程。

解出这些方程,便可得到不同塑性状态下物体的应力和应变。

塑性力学的基本实验主要分两类:单向拉伸实验和静水压力实验。

通过单向拉伸实验可以获得加载和卸载时的应力- 应变曲线以及弹性极限和屈服极限的值;在塑性状态下,应力和应变之间的关系是非线性的且没有单值对应关系。

而对于静水压力实验,除岩土材料以外,静水压力只能引起金属材料的弹性变形且对材料的屈服极限影响很小。

为简化计算,根据实验结果,塑性力学采用的基本假设有:1 材料是各向同性并连续的;2 平均法向应力不影响材料的屈服,它只与材料的体积应变有关,且体积应变是弹性的,即静水压力状态不影响塑性变形而只产生弹性的体积变化;3 材料的弹性性质不受塑性变形的影响。

这些假设一般适用于金属材料;对于岩土材料则应考虑平均法向应力对屈服的影响。

塑性力学的应力-应变曲线通常有5 种简化模型:其一是理想弹塑性模型,用于低碳钢或强化性质不明显的材料。

编辑本段1. 引言《建筑抗震设计规范》5.5.2条规定,对于特别不规则的结构、板柱-抗震墙、底部框架砖房以及高度不大于150m的高层钢结构、7度三、四类场地和8度乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构宜进行弹塑性变形验算。

对于高度大于150m的钢结构、甲类建筑等结构应进行弹塑性变形验算。

《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13条也规定,对于B级高度的高层建筑结构和复杂高层建筑结构,如带转换层、加强层及错层、连体、多塔结构等,宜采用弹塑性静力或动力分析方法验算薄弱层弹塑性变形。

历史上的多次震害也证明了弹塑性分析的必要性:1968年日本的十橳冲地震中不少按等效静力方法进行抗震设防的多层钢筋混凝土结构遭到了严重破坏,1971年美国San Fernando地震、1975年日本大分地震也出现了类似的情况。

相反,1957年墨西哥城地震中11~16层的许多建筑物遭到破坏,而首次采用了动力弹塑性分析的一座44层建筑物却安然无恙,1985年该建筑又经历了一次8.1级地震依然完好无损。

可以看出,随着建筑高度迅速增长,复杂程度日益提高,完全采用弹性理论进行结构分析计算和设计已经难以满足需要,弹塑性分析方法也就显得越来越重要。

2.现有弹塑性分析方法综述2.1 静力弹塑性分析1. 计算方法(1) 建立结构的计算模型、构件的物理参数和恢复力模型等;(2) 计算结构在竖向荷载作用下的内力;(3) 建立侧向荷载作用下的荷载分布形式,将地震力等效为倒三角或与第一振型等效的水平荷载模式。

在结构各层的质心处,沿高度施加以上形式的水平荷载。

确定其大小的原则是:水平力产生的内力与前一步计算的内力叠加后,恰好使一个或一批杆件开裂或屈服;(4) 对于开裂或屈服的杆件,对其刚度进行修改后,再增加一级荷载,又使得一个或一批杆件开裂或屈服;(5) 不断重复步骤(3)、(4),直至结构达到某一目标位移或发生破坏,将此时的结构的变形和承载力与允许值比较,以此来判断是否满足“大震不倒”的要求。

塑性铰计算长度研究现状调查课程名称:指导老师:姓名:学号:目录1 概述 (3)2 塑性铰计算长度经验公式的比较 (3)3 不同构件塑性铰计算长度的研究 (6)4 参考文献 (10)1 概述混凝土开裂后,截面的应力分布发生了变化,称应力发生了重分布.钢筋屈服后,在荷载无明显增加的情况下,截面的变形可以急剧增大,称出现了“塑性铰.而截面“屈服”并不仅限于受拉钢筋首先屈服的那个截面,实际上钢筋会在一定长度上屈服,受压区混凝土的塑性变形也在一定区域内发展,这一非弹性变形集中产生的区域理想化为集中于一个截面上的塑性铰,该区段的长度称为塑性铰长度。

2 塑性铰计算长度经验公式的比较研究塑性铰长度是进行结构延性计算和塑性设计的一个重要参数。

从20世纪50年代开始,各国学者们做了大量试验,提出了不同的塑性铰长度经验公式。

根据所查阅文献,总结出塑性铰长度经验公式如表1~表3 所示.表一:柱的塑性铰长度经验公式表二:梁的塑性铰长度经验公式这里所说的“柱的塑性铰长度经验公式”是指适用于柱或压弯构件的经验公式;“梁的塑性铰长度经验公式”是指适用于受弯构件的经验公式。

表三则是梁柱都适用的公式。

表三:梁柱经验公式由表1~表3 可见,关于塑性铰长度的经验公式形式多样,所包含的参数也有所不同。

早期的研究者们似乎认为剪跨是影响塑性铰长度的主要因素,如公式(1)和公式(6) ~(8),只是在公式(1) 中还有轴压比参数,以区分梁与柱的不同;另一种理论则认为截面的配筋特征决定塑性铰长度的大小,如公式(2)和公式(9),从形式上看,公式(2)显然受公式(9)的影响,只是其中多了轴压比参数以反映轴力存在的影响;后来的研究者们综合这两种理论,即同时考虑剪跨和配筋特征的影响,如公式(4)、公式(12)和公式(16),其中公式(12) 中的混凝土广义受压区高度系数ξ实际上是拉区和压区配筋特征的综合反映,公式(4)和公式(16) 之所以没有ξ,是因为所依据的试验构件截面均为对称配筋,相当于ξ= 0 ,且同样公式(4) 和(16)比公式(12) 多了轴压比以考虑压弯构件与受弯构件的不同,并且公式(16)中还包含了钢筋类型影响系数。

塑性混凝土强度和变形性能及其计算方法本文是国家自然科学基金项目“复杂条件下高性能塑性混凝土力学和渗透性能”(50979100)和973前期专项“高性能塑性混凝土材料及其防渗墙结构”(2010CB635118)的主要内容之一。

通过17组配合比共462个塑性混凝土试件的劈拉强度与变形试验、弯拉强度与变形试验、单轴压缩试验、双轴压缩试验、常规三轴压缩试验和真三轴压缩试验,结合强度理论和损伤理论,系统研究了纤维类型、纤维掺量、粉煤灰掺量、硅灰掺量、不同应力状态和加载路径等对塑性混凝土强度与变形性能的影响。

主要内容如下:(1)通过16组配合比共48个150mm×150mm×150mm塑性混凝土标准立方体试件的劈拉强度与变形试验,量测了加载过程中试件的荷载和横向变形,分析了纤维类型、纤维掺量、粉煤灰掺量和硅灰掺量对塑性混凝土劈拉强度、横向变形、峰前和峰后耗能的影响,提出了考虑纤维类型、纤维掺量、粉煤灰掺量和硅灰掺量影响的塑性混凝土劈拉强度、横向变形、峰前和峰后荷载-横向变形曲线面积的计算方法,建立了塑性混凝土劈拉荷载-横向变形曲线方程。

(2)通过16组配合比共48个100mm×100mm×400mm塑性混凝土四点弯曲小梁试件的弯拉强度与变形试验,量测了加载过程中试件的荷载和挠度,分析了纤维类型、纤维掺量、粉煤灰掺量和硅灰掺量对塑性混凝土弯拉强度、峰值挠度、峰值割线模量和荷载-挠度曲线下包面积的影响,提出了考虑纤维类型、纤维掺量、粉煤灰掺量和硅灰掺量影响的塑性混凝土弯拉强度、峰值挠度及韧性的计算方法,建立了塑性混凝土弯拉荷载-挠度曲线方程(3)通过17组配合比共51个150mm×150mm×300mm塑性混凝土棱柱体试件的单向压缩试验,量测了加载过程中的竖向荷载和竖向变形,分析了纤维类型、纤维掺量、粉煤灰掺量和硅灰掺量对塑性混凝土单轴受压应力-应变关系曲线的影响;通过对塑性混凝土单轴受压应力-应变关系曲线的上升段参数、下降段参数、弹性模量、峰值应变、极限应变及加载过程中试件吸收能量的统计分析,提出了上述参数的计算模型或取值方法,结合损伤理论,建立了塑性混凝土单向受压损伤本构模型。

塑性較长度及转动能力计算塑性铰长度及转动能力计算延性是指结构或构件在承载能力没有显著下降的情况下承受变形的能力,度量延性的一个重要指标就是塑性铰长度。

钢筋混凝土塑性设计的关键问题是弯矩调幅系数的取值,而弯矩调幅系数大小与等效塑性铰区长度成正比,因此合理确定钢筋混凝土受弯构件的等效塑性铰区长度是至关重要的课题之一。

国内外许多学者通过试验研究给出了不同的等效塑性铰区长度计算公式(见表1)。

但由于试验构件数量的局限性,所给出的公式总是有一定的适用范围。

如Corley 、Mottock 和Baker 的公式仅适用与临界截面到反弯点的距离Z 与截面有效高度h0之比大于5.4, 且剪力较小的情况。

坂静雄和朱伯龙的公式没有考虑Z 和剪力的影响,若其他条件相同且Z 值不同时,由此公式计算出的等效塑性铰区长度为定值,这显然是不合理的。

Sawyer 假设构件中的最大弯矩是极限弯矩,推导出弯矩大于截面屈服弯矩My 区段内的等效塑性铰区长度值(理论等效塑性铰区长度),并假定等效塑性铰区的扩展范围为0.25 h0 ,他考虑了弯矩分布对等效塑性铰区长度的影响,但扩展长度为定值的假设是不合理的。

因此,有必要综合考虑影响等效塑性铰区长度的主要因素建立更为准确、适用范围更广泛的等效塑性铰区长度的计算公式,以合理的估算塑性铰区的塑性转动能力。

1、塑性铰区长度钢筋混凝土简支梁在集中荷载 P 的作用范围 l p0 内由于存在着许多弯剪 裂缝,致使该范围内的钢筋应力、应变基本相同。

这表明在l p0 区段内均具有最大弯矩截面的曲率。

超越 l p 0区段,曲率就逐渐下降到屈服曲率 y ,因此 l p0两 侧曲率为 y 的截面之间的距离 l p 就是塑性铰区长度 ,见图 1。

因而,当截面的塑性转角一定时 ,等效塑性铰区长度与极限曲率u和屈服曲率 y 的差成正比。

大量试验结果表明 ,当采用试验测得的极限曲率 u 和屈 服曲率 y 建立起来的等效塑性铰区长度计算公式计算塑性铰区的转角时 ,所得到的结果是偏于保守的在分析构件的塑性转动能力时 ,无论弯矩 - 曲率关系采用二折线或三折线 关系,一2、塑性铰区长度的影响因素(1) 截面极限曲率 u 和屈服曲率 y 的影响等效塑性铰区长度等于所考察截面极限转角 极限曲率 u 与屈服曲率 y 之差,即:u与屈服转角 y 之差除以l p u y uy(1)图 1 在集中荷载 P 作用下钢筋混凝土简支梁的曲率随梁长的变化2 )临界截面到反弯点距离Z 的影响般认为非弹性(塑性)曲率集中分布于弯矩值大于屈服弯矩M y 且小于极限弯矩M u 的区段内,该区段称为塑性铰区。

塑性材料与脆性材料的适用范围材料力学简答题1、(中)材料的三个弹性常数是什么?它们有何关系?材料的三个弹性常数是弹性模量E,剪切弹性模量G和泊松比μ,它们的关系是G=E/2(1+μ)。

2、何谓挠度、转角?挠度:横截面形心在垂直于梁轴线方向上的线位移。

转角:横截面绕其中性轴旋转的角位移。

3、强度理论分哪两类?最大应切力理论属于哪一类强度理论?Ⅰ.研究脆性断裂力学因素的第一类强度理论,其中包括最大拉应力理论和最大伸长线应变理论;Ⅱ. 研究塑性屈服力学因素的第二类强度理论,其中包括最大切应力理论和形状改变能密度理论。

4、何谓变形固体?在材料力学中对变形固体有哪些基本假设?在外力作用下,会产生变形的固体材料称为变形固体。

变形固体有多种多样,其组成和性质是复杂的。

对于用变形固体材料做成的构件进行强度、刚度和稳定性计算时,为了使问题得到简化,常略去一些次要的性质,而保留其主要性质。

根据其主要的性质对变形固体材料作出下列假设。

1.均匀连续假设。

2.各向同性假设。

3.小变形假设。

5、为了保证机器或结构物正常地工作,每个构件都有哪些性能要求?强度要求、刚度要求和稳定性要求。

6、用叠加法求梁的位移,应具备什么条件?用叠加法计算梁的位移,其限制条件是,梁在荷载作用下产生的变形是微小的,且材料在线弹性范围内工作。

具备了这两个条件后,梁的位移与荷载成线性关系,因此梁上每个荷载引起的位移将不受其他荷载的影响。

7、列举静定梁的基本形式?简支梁、外伸梁、悬臂梁。

8、列举减小压杆柔度的措施?(1)加强杆端约束(2)减小压杆长度,如在中间增设支座(3)选择合理的截面形状,在截面面积一定时,尽可能使用那些惯性矩大的截面。

9、欧拉公式的适用范围?只适用于压杆处于弹性变形范围,且压杆的柔度应满足:λ≥λ1=10、列举图示情况下挤压破坏的结果?一种是钢板的圆孔局部发生塑性变形,圆孔被拉长;另一种是铆钉产生局部变形,铆钉的侧面被压扁。

11、简述疲劳破坏的特征?(1)构件的最大应力在远小于静应力的强度极限时,就可能发生破坏;(2)即使是塑性材料,在没有显著的塑性变形下就可能发生突变的断裂破坏;(3)断口明显地呈现两具区域:光滑区和粗糙区。