中国古代十大历史名窑排行榜

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:9

大同窑: 在今山西大同,故名。

始烧于金代,终于元代。

清乾隆四十七年(1782)刊刻的《大同府志》中谓有 "青瓷窑",距城二十三里。

据此在大同西郊瓦窑村发现一瓷窑遗址,证实即方志中的青瓷窑。

遗址面积不大,以烧黑釉器物为主,兼有少量茶叶末袖;弦纹瓶及剔花罐具有代表性,剔花线条粗旷,划花线条纤细,有水波及鱼纹,黑釉乌黑光亮,茶叶末釉表面无光。

怀仁窑: 在今山西怀仁,故名。

明《大明一统志》有"锦屏山在怀仁县西南二十五里,山旧有瓷窑"记载。

发现遗址有小峪、张瓦沟、吴家窑三处;始烧于金代,历经元明两代。

烧瓷以黑釉为主,弦纹瓶及罐等器物胎体厚重,装饰有粗线条划花及剔花两种,有雁北地区特色。

浑源窑: 在今山西浑源,故名。

明《大明一统志》记载浑源产瓷器。

清乾隆《浑源州》又有"天赞初与王郁略地 燕赵破磁窑镇"语,知在五代后梁时浑源已有磁窑镇地名。

经实地考察,浑源窑当建于唐代,烧白釉、黑褐釉、茶叶末釉等品种。

金元时期窑厂扩大,品种增多,有黑釉剔花、白釉剔花与划花,有盘、碗、盆、罐、枕等器。

黑釉剔花为雁北地区之最精者,牙白釉剔花在山西其他地区也属少见。

榆次窑: 在今山西太原盂家井,孟家井明代属榆次县,故名。

此窑产瓷,明初已有记载,孟家井柏灵庙明弘治三年(1490)重修碑记中说:"榆次县治之北六十里有乡曰孟家井,居xxx率三百家,乃古昔陶器之所。

" 窑址遗存大量瓷片,以自釉印花碗最多,碗心一圈刮釉,具有典型金代作风。

平定窑: 在今山西平定柏井村,故名。

始烧于唐,历经五代到宋,以烧白瓷为主,还烧黑釉器物,有印花、剔花盘以及北方习见的五角、六角纹盘碗等器。

窑址与河北临城邢窑、曲阳定窑相距较近,瓷器造型装饰与两窑有共同处。

交城窑: 在今山西交城,故名。

始烧于唐,以自釉产量最大,有盘、碗、壶等器物,还发现有黑釉斑点拍鼓残片较多。

宋代有发展,仍以自瓷为主,也有当时北方各瓷窑所习见的动物小雕塑,还烧制白釉釉下储彩彩绘装饰,特征与介休窑大体相同,储彩有呈桔红色者,其他地区极少见,珍珠地划花装饰品种有枕、洗等器,但产量较少。

简述中国五大名窑及其特征

中国陶瓷历史悠久,自唐宋时期开始逐渐成熟发展。

其中,五大名窑是指汝、官、哥、钧、定窑,是中国陶瓷艺术中的经典代表。

它们各具特色,在中国陶瓷史上有着重要的地位。

1. 汝窑:汝窑产于唐代,位于河南省平顶山市。

以“三白”为

特色,即白色胎、白色釉、白色器物,汝窑陶器的造型简洁大方,纹饰稳重,被誉为“以素胜彩、以简胜繁”的代表。

2. 官窑:官窑产于南宋,位于江西省景德镇市。

以丰富的色彩和高质量的釉面而闻名于世。

官窑有“官红”、“官绿”、“官青”等多种色彩,其釉面晶莹剔透,具有极高的透明度,让器物看起来具有立体感。

3. 哥窑:哥窑产于南宋,位于浙江省湖州市。

哥窑陶器以精致

的造型和细腻的绘画技法而著名。

其特别之处在于使用彩料烧制陶器,呈现出许多丰富的色彩,如红、绿、黄、紫等。

4. 钧窑:钧窑产于明代,位于江苏省常州市。

钧窑陶器以独特

的釉色和厚重的器身而著名。

钧窑的釉色主要有天青、石青、玫瑰紫等,釉面厚重,具有独特的质感。

5. 定窑:定窑产于五代十国时期,位于河北省定州市。

定窑器

物通常为白釉,以“白如玉、薄如纸、声如磬”而著称。

其釉面白皙洁净,柔和细腻,常常使用在皇家宫廷中,是中国陶瓷中的珍品之一。

五大名窑各具独特的风格和特色,为中国陶瓷艺术的繁荣发展做出了卓越的贡献。

如今,这些传统的制瓷技艺仍在中国陶瓷产业中得

到传承和发扬光大。

五大名窑的介绍聊起咱们中国历史上的五大名窑,那可真是让人心生敬仰,每一只窑出的瓷器,都像是艺术品里的明星,美得让人挪不开眼。

咱们就来一场说走就走的瓷器之旅,不带包袱,就图个轻松自在。

先说说汝窑吧,这窑啊,就像是瓷器界的大家闺秀,端庄又内敛。

它的颜色,是那种天青色的,就像雨过天晴后的天空,清新脱俗,让人看了心情都跟着好起来。

汝窑的瓷器,轻薄得跟纸似的,但拿在手里却沉甸甸的,特别有分量,这就是传说中的“釉厚如堆脂”了。

每一件汝窑瓷器,都像是被精心雕琢过的,美得让人心动。

再来说说官窑,这家伙可是皇家御用的,气派非凡。

官窑的瓷器,颜色多为粉青和米黄,看起来温润如玉,摸起来更是细腻光滑。

官窑的工匠们,那手艺可是绝了,他们能在瓷器上做出各种精美的纹饰,看得人眼花缭乱。

而且啊,官窑的瓷器还特别讲究对称美,每一件都是那么的和谐统一,让人不得不佩服古人的智慧和匠心。

接下来是哥窑,这窑出的瓷器啊,有个特别的名字——“开片瓷”。

为啥叫这个呢?因为哥窑的瓷器表面会有一种自然形成的裂纹,这些裂纹就像是瓷器上的纹身,给它增添了几分独特的韵味。

哥窑的裂纹还有个好听的名字——“金丝铁线”,听起来就很有画面感吧?这裂纹其实是瓷器在烧制过程中自然形成的,是哥窑独有的特色。

然后咱们聊聊钧窑,这窑出的瓷器啊,颜色那叫一个丰富多彩。

钧窑的瓷器以红釉为主,但它可不是单一的红,而是红中带紫,紫中透蓝,就像是天边最绚烂的晚霞,美得让人窒息。

钧窑的工匠们还喜欢在瓷器上做一些独特的装饰,比如釉画、釉斑等,让每一件瓷器都像是独一无二的艺术品。

最后说说定窑,这窑出的瓷器啊,以白瓷为主打。

定窑的白瓷啊,白得那叫一个纯净无瑕,就像是初冬的第一场雪,清新脱俗。

定窑的工匠们还特别擅长在瓷器上刻花、划花等装饰手法,让白瓷看起来更加生动有趣。

而且啊,定窑的瓷器还特别实用耐用呢,无论是用来装茶还是装酒都是极好的选择。

这五大名窑啊每一窑都有它独特的魅力和故事。

它们不仅是中国瓷器史上的瑰宝更是中华民族智慧和文化的结晶。

北宋著名瓷窑:中国钧瓷一、钧瓷北宋著名瓷窑之一。

窑址在今河南省禹州市城内的八卦洞。

钧窑利用铁、铜呈色的不同特点,烧出蓝中带红、紫斑或纯天青、纯月白等多种釉色,以蛋白石光泽的青色为基调,具有乳浊而不透明的效果。

钧瓷的又一特征是釉面上常出现不规则的流动状的细线,称“蚯蚓走泥纹”。

钧窑瓷器是中国历史上的名窑奇珍,品种繁多,造型独特,以瑰丽异常的钧釉名闻天下。

其成就在于釉中加入铜金属,经高温产生窑变,使釉色以青、蓝、白为主,兼有玫瑰紫、海棠红等,色彩斑斓,美如朝晖晚霞,被誉为“国之瑰宝”,在宋代就享有“黄金有价钧无价”、“纵有家财万贯不如钧瓷一片”的盛誉。

钧窑鼓钉三足洗钧窑鼓钉三足洗,高9.4cm,口径23.5cm,足距9.5cm。

洗作鼓式,亦称鼓式洗。

器身上下饰鼓钉二周(上22枚,下18枚),其下承以三如意头足。

洗内施天蓝色釉,外为玫瑰紫色釉。

底刷黄褐色薄釉,绕底一周有支烧痕,并刻有“一”字标记。

河南禹县钧台窑址曾发现刻有“一”至“十”数目字的钧瓷标本,与故宫博物院收藏的官钧窑瓷器相同,此类数目是同类制品从大到小的编号。

此件洗属最大尺寸者,器物完整无损。

其玫瑰紫釉色及蚯蚓走泥纹为钧窑器之特征,是为传世官钧窑瓷器的代表作品。

洗底“瀛台静憩轩用”为清代官款。

中国宋代五大名窑:中国官瓷二、官瓷官窑是宋代五大名窑之一,窑有南北之分。

据文献记载,北宋末徽宗政和至宣和年间(1111-1125年),在汴京(今河南开封),官府设窑烧造青瓷,称北宋官窑。

宋室南迁杭州后,在浙江杭州凤凰山下设窑,名修内司窑,也称“内窑”。

后又在今杭州市南郊的乌龟山别立新窑,即郊坛下官窑。

以上统称南宋官窑。

官窑以烧制青釉瓷器著称于世。

主要器型有瓶、尊、洗、盘、碗,也有仿周、汉时期青铜器的鼎、炉、觚、彝等式样,器物造型往往带有雍容典雅的宫廷风格。

其烧瓷原料的选用和釉色的调配也甚为讲究,所用瓷土含铁量极高,故胎骨颜色泛黑紫。

器之口沿部位因釉垂流,在薄层釉下露出紫黑色,俗称“紫口”;又底足露胎,故称“铁足”。

![[管理]中国八大窑系](https://uimg.taocdn.com/a4e3e7da250c844769eae009581b6bd97f19bcc1.webp)

[管理]中国八大窑系中国八大窑系八大名窑”的瓷器珍品是中国瓷器的代表作,它们风格各异,是中国瓷器艺术的典范,具有很高的收藏价值。

汝窑、官窑、哥窑、定窑、钧窑、景德镇窑、耀州窑、磁州窑汝窑汝瓷雄居宋代汝窑、官窑、哥窑、定窑、钧窑五大名窑之首,后因宋金战乱而失传,传世品仅有60余件。

汝瓷胎质细腻,工艺考究,以名贵玛瑙入釉,色泽独特,随光变幻。

其釉色,如雨过天晴,温润古朴,其釉面,平滑细腻,如同美玉。

器表呈蝉翼纹般细小开片,釉下有稀疏氧泡,在阳光下时隐时现,似晨星闪烁,在胎与釉结合处微现红晕,给人以赏心悦目的美感。

官窑官窑瓷器选料精细,用料考究,胎质细腻,胎色呈紫黑色,足边及口沿釉薄处呈紫褐色,故有“紫口铁足”之称。

官窑瓷器釉厚如凝脂,釉面莹润如玉,光泽柔和。

釉面有粉青、翠青、灰青、米黄等多种。

釉面纹片是官窑器物的特征之一。

它无精美的雕饰以哗众,也无艳彩涂绘以媚人,唯以古朴庄重的造型、莹润如玉的釉色、鳞鳞如波的纹片协同紫口铁足之美,形成了和谐优美、神完气足的艺术珍品。

哥窑哥窑器物胎色较深,胎质细腻,足边及口沿釉薄处也可见深色胎,制作工艺精湛,装烧方法亦采用支钉支烧或垫烧,一些盘炉器物的足底有极为规整的圆形支烧痕。

釉色以青灰、米黄为多,釉质肥润,釉面有细碎的片纹,纹分两种,一种开较大的黑色片纹,另一种是在黑色片纹中又开细小的黄色片纹,俗称“金丝铁线”,是哥窑器物最显著的特点之一。

定窑定瓷胎质坚密、细腻,釉色透明,柔润媲玉。

定窑以装饰见长,其刻花奔逸,印花典雅,辅助以剔花、堆花,各得其趣。

定窑以白色为多,之外有红、黑、紫、绿诸色。

钧窑钧瓷以釉色窑变见长,素有“入窑一色、出窑万彩”,“钧瓷无双”的特点。

同样的釉色,入窑经1350度高温烧成后,每件瓷器呈色不一样,并出现人们意想不到的景观效果。

均瓷开片也是均瓷的一大特点,随然看起来均瓷表面呈现不规则的裂缝,但是当触摸其表面时,确是光滑的,长的均瓷开片的时间可以达到70年以上,有些声音大的,可以在晚上睡觉的时候听到~景德镇窑景德镇瓷“白如玉、明如镜、薄如纸、声如罄”的独特风格,早以“假玉器”之美称名冠天下,并创造了青花、釉里红、五彩、斗彩、粉彩、素三彩、玲珑、高温色釉等精巧绝伦的名瓷。

在陶瓷的世界中,五大名窑是每一位收藏家、艺术爱好者心中的圣地。

汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑,一个个名字背后都蕴藏着深厚的历史文化底蕴。

为了帮助大家更好地记住这五大名窑,我们可以采用顺口溜记忆法。

“汝官哥钧定,一二三四五。

”这就是五大名窑的顺口溜。

汝窑为首,官窑随后,哥窑、钧窑、定窑依次排列。

汝窑,以其温润如玉的釉色和独特的蟹爪纹而著称。

汝瓷的釉色天青、豆青、卵青,犹如雨后的天空,清新自然。

官窑,以其胎薄釉厚,釉面开片如冰裂纹而著名。

官瓷的釉色粉青、月白,犹如玉器的光泽,典雅高贵。

哥窑,以其独特的金丝铁线纹和釉面开片如鱼子纹而闻名。

哥瓷的釉色米黄、油灰,犹如大地的色彩,沉稳大气。

钧窑,以其千变万化的釉色和独特的蚯蚓走泥纹而著称。

钧瓷的釉色海棠红、玫瑰紫,犹如晚霞的辉映,瑰丽多姿。

定窑,以其精细的白瓷和刻划花工艺而著名。

定瓷的釉色乳白、牙白,犹如东方的明珠,清丽脱俗。

通过这样的顺口溜记忆法,我们可以轻松记住五大名窑的顺序和特点。

汝官哥钧定,一二三四五。

每次念起这个顺口溜,五大名窑的美丽形象就会在我们的脑海中浮现出来。

同时,我们也可以通过这个顺口溜,更好地理解和欣赏中国的陶瓷文化。

这种顺口溜记忆法不仅有趣而且实用是一种高效的记忆方法可以帮助我们更好地记住五大名窑的名称和特点。

中国古代四大名瓷产地排行榜1、瓷都景德镇北宋景德元年(公元1004年),真宗赵恒下旨,在浮梁县昌南镇办御窑,并把昌南镇改名为景德镇。

这时景德窑生产的瓷器,质薄光润,白里泛青,雅致悦目,而且已有多彩施釉和各种彩绘。

当时彭器资《送许屯田诗》曾有这样的评价:“浮梁巧烧瓷,颜色比琼玖。

”到元代,景德镇因烧制青花瓷而闻名于世。

青花瓷茶具,淡雅滋润,不仅为国内所共珍,而且还远销国外。

明代时,景德镇已成为全国制瓷中心。

景德镇在生产青花瓷的基础上,又先后创造了各种彩瓷,产品造型小巧,胎质细腻,彩色鲜丽,画意生动,在明代嘉靖、万历年间被视同拱璧。

明代刘侗、于奕正着的《帝京景物略》一书中有“成杯一双,值十万钱”之说。

清代各地制瓷名手云集景德镇,制瓷技术又有不少创新。

到雍正时,珐琅彩瓷茶具胎质洁白,通体透明,薄如蛋壳,已达到了纯乎见釉,不见胎骨的完美程度。

这种瓷器对着光可以从背面看到胎面上的彩绘花纹图,有如“透轻云望明月”,“隔淡雾看青山”。

制作之巧,令人惊叹。

景德镇向来重视瓷釉色彩,这里的颜色釉瓷器很早以前就十分著名。

我国瓷器为色釉装饰,大约起源于商代陶器。

东汉时期出现了青釉瓷器,唐代创造了黄、紫、绿三彩,称为唐三彩,宋代有影青、粉青、定红、紫钧、黑釉等。

据史籍记载,宋、元时期,景德镇瓷窑已有300多座,颜色釉瓷已占很大比重。

到了明、清时代,景德镇的颜色釉取众窑之长,“尽人工之巧”,承前启后造诣极高,创造了钧红、祭红和郎窑红等名贵色釉。

钧红是我国最早出现的铜红釉品种,宋朝时为河南钧州禹县烧造,从明朝开始,景德镇大量生产钧红瓷。

明代永宣年间,景德镇瓷工继钧红之后,创造了祭红。

祭红娇而不艳,红中透紫,色泽深沉而安定。

古代皇室用这种红釉瓷做祭器,因而得名祭红。

因烧制难度极大,成品率很低,所以身价特高。

古人在制作祭红瓷时,很名贵的原料如珊瑚、玛瑙、玉石、珍珠、黄金等都在所不惜。

郎窑红又叫宝石红,色调鲜艳夺目,绚丽多彩,亦很受人喜爱。

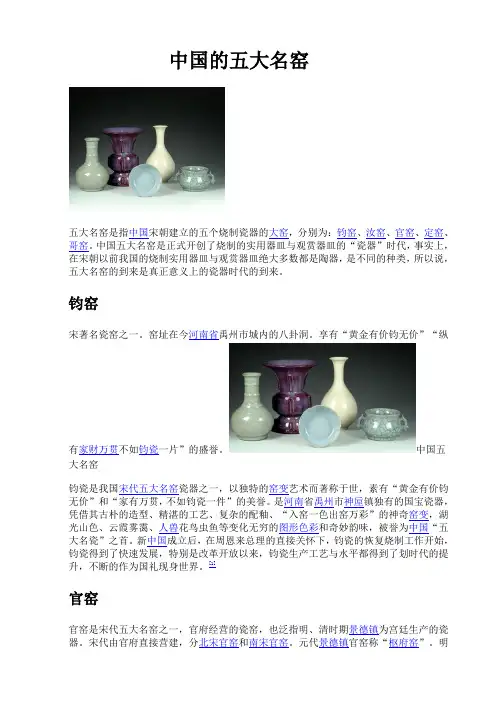

中国的五大名窑五大名窑是指中国宋朝建立的五个烧制瓷器的大窑,分别为:钧窑、汝窑、官窑、定窑、哥窑。

中国五大名窑是正式开创了烧制的实用器皿与观赏器皿的“瓷器”时代,事实上,在宋朝以前我国的烧制实用器皿与观赏器皿绝大多数都是陶器,是不同的种类,所以说,五大名窑的到来是真正意义上的瓷器时代的到来。

钧窑宋著名瓷窑之一。

窑址在今河南省禹州市城内的八卦洞。

享有“黄金有价钧无价”“纵有家财万贯不如钧瓷一片”的盛誉。

中国五大名窑钧瓷是我国宋代五大名窑瓷器之一,以独特的窑变艺术而著称于世,素有“黄金有价钧无价”和“家有万贯,不如钧瓷一件”的美誉。

是河南省禹州市神垕镇独有的国宝瓷器,凭借其古朴的造型、精湛的工艺、复杂的配釉、“入窑一色出窑万彩”的神奇窑变,湖光山色、云霞雾霭、人兽花鸟虫鱼等变化无穷的图形色彩和奇妙韵味,被誉为中国“五大名瓷”之首。

新中国成立后,在周恩来总理的直接关怀下,钧瓷的恢复烧制工作开始,钧瓷得到了快速发展,特别是改革开放以来,钧瓷生产工艺与水平都得到了划时代的提升,不断的作为国礼现身世界。

[1]官窑官窑是宋代五大名窑之一,官府经营的瓷窑,也泛指明、清时期景德镇为宫廷生产的瓷器。

宋代由官府直接营建,分北宋官窑和南宋官窑。

元代景德镇官窑称“枢府窑”。

明清景德镇官窑,近代常以帝王年号分别命名,如;“宣德窑”、“成化窑”、“康熙窑”等。

明清官窑亦称“御窑”,官窑以外窑场,称“民窑”。

北宋官窑在北宋末年宋徽宗时才开始烧造,具体的窑址至今没有发现。

宋高宗南渡后,在临安(今杭州)另设新窑,一个“置窑于修内司”,后又在“郊坛下别立新窑”。

据分析,“修内司官窑”在杭州凤凰山脚下,而“郊坛官窑”则位于杭州的乌龟山一带。

为了做出区分,北宋官窑被称为“旧官”,南宋官窑就称为“新官”。

其中,“旧官”厚重,“新官”轻薄。

[2]宋代官窑瓷器主要为素面,既无华美的雕饰,又无艳彩涂绘,最多使用凹凸直棱和弦纹为饰。

其胎色铁黑、釉色粉青,“紫口铁足”增添古朴典雅之美,“紫口铁足”是指青瓷胎料中含铁量高达3.5%-5%,致使制品的口缘釉薄处露灰或灰紫色、而底端刮釉露胎处呈黑褐或深灰色。

五大名窑名词解释

五大名窑是指中国古代的五个著名的瓷窑,它们分别是汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑。

汝窑位于河南省宝丰县清凉寺,是宋代的著名瓷窑之一,以烧制青瓷而闻名。

汝窑的青瓷釉色青翠如玉,釉面光泽柔和,釉中有细纹,形如蟹爪,被称为“蟹爪纹”。

官窑位于河南省开封市,是宋代的官窑之一,主要烧制青瓷和白瓷。

官窑的青瓷釉色青翠,釉面光泽柔和,釉中有细纹,形如蟹爪,被称为“蟹爪纹”;白瓷釉色洁白如玉,釉面光泽柔和,釉中有细纹,形如蟹爪,被称为“蟹爪纹”。

哥窑位于浙江省龙泉市,是宋代的著名瓷窑之一,以烧制青瓷和黑瓷而闻名。

哥窑的青瓷釉色青翠,釉面光泽柔和,釉中有细纹,形如蟹爪,被称为“蟹爪纹”;黑瓷釉色漆黑如墨,釉面光泽柔和,釉中有细纹,形如蟹爪,被称为“蟹爪纹”。

钧窑位于河南省禹州市神垕镇,是宋代的著名瓷窑之一,以烧制钧瓷而闻名。

钧瓷的釉色以红、蓝、紫、绿等多种颜色交相辉映,釉面光泽柔和,釉中有细纹,形如蟹爪,被称为“蟹爪纹”。

定窑位于河北省曲阳县涧磁村及东西燕山村,是宋代的著名瓷窑之一,以烧制白瓷而闻名。

定窑的白瓷釉色洁白如玉,釉面光泽柔和,釉中有细纹,形如蟹爪,被称为“蟹爪纹”。

五大名窑的瓷器以其精湛的工艺、优美的釉色和独特的风格而闻名于世,对中国古代瓷器的发展产生了重要的影响。

我国宋代五大名窑如果说元青花是一统江山君临天下,明青花是各领风骚火光炸天,那么宋瓷,就是高山仰止卓越千古。

中国的陶瓷艺术发展到宋代已经达到了历史上举世公认的顶峰。

宋瓷创造了华夏两千年文明历史上一个不可跨越的高度,从思想内核,工艺技巧到艺术形式无不臻至化境,不乏“前不见古人,后不见来者”的倔傲与空茫,可谓高山仰止。

宋瓷艺术以其端庄典雅,清新质朴,含蓄隽永的美学特征著称于世,与唐瓷的恢宏富丽,恣纵豪放形成鲜明的对照。

众所周知,宋代五大名窑,分别为:汝、官、哥、均、定。

中国五大名窑是正式开创了烧制的实用器皿与观赏器皿的“瓷器”时代,事实上,在宋朝以前我国的烧制实用器皿与观赏器皿绝大多数都是陶器,是不同的种类,所以说,五大名窑的到来是真正意义上的瓷器时代的到来。

今天给壶友们分享一下,宋代五大名窑的各自工艺和作品特点,希望大家不惜赐教,共同探讨!1、宋瓷之冠:汝窑汝窑,创烧于北宋晚期,因其窑址在汝州境内(今河南临汝、宝丰一带),故名。

汝窑以烧制青瓷闻名,有天青、豆青、粉青诸品。

汝窑的青瓷,釉中含有玛瑙,色泽青翠华滋,釉汁肥润莹亮,具有“青如天,面如玉,蝉翼纹,晨星稀,芝麻支钉釉满足”的特点。

釉色随光变幻,犹如“雨过天晴云破处”之美妙,温润古朴。

器表呈蝉翼纹细小开片,有“梨皮蟹爪芝麻花”之称。

宋、元、明、清以来,宫廷汝瓷用器,内库所藏,视若珍宝、与商彝周鼎比贵。

被称之为“纵有家财万贯,不如汝瓷一片”。

被历代称颂,有“名瓷之首”,“宋瓷之冠”美誉。

北宋末年,金兵入侵,宋室南迁,由于长期兵灾战祸,汝窑被毁,技艺失传。

汝窑开窑时间前后只有二十年,由于烧造时间短暂,传世亦不多,在南宋时汝窑瓷器已经非常稀有。

流传到至今的真品已知的不足70件珍贵非常。

2、紫口铁足:官窑北宋灭亡以后,南宋时在今杭州市凤凰山南麓乌龟山郊坛另设新窑,称“郊坛下官窑”,又称南宋官窑。

此官窑瓷器胎为黑、深灰、浅灰、米黄色等,有厚薄之分,胎质细腻。

中国古瓷器的历代窑口汇总中国广阔的地域上,古窑址遍及全国,不同的窑场创造出不同风格的陶瓷产品,使得我国古代陶瓷文化异彩纷呈。

浙江省越窑:主要分布在今浙江省上虞、余姚、慈溪、宁波等地,中国古代南方著名的青瓷窑,汉族传统制瓷工艺的珍品之一。

始于东汉,终于宋。

唐朝是越窑工艺最精湛时期,居全国之冠,直到宋时越窑逐渐衰落。

越窑青瓷,以胎质细腻、造型典雅、青釉莹莹、质如碧玉而著称于世,深受诗人的赞赏和喜爱。

上虞窑:在今浙江上虞县,故名。

已发现从西周至宋代的窑址七百多处,是国内发现窑址最多的县。

烧瓷自东汉迄于宋,除烧青瓷外,还烧黑瓷。

瓯窑:在今浙江省温州一带的瓯江两岸,故名瓯窑。

始于东汉,终于宋。

汉代已烧造原始瓷器,至唐宋时期成为浙江境内仅次于越窑的青瓷窑。

宁波窑:在今浙江宁波,故名。

已发现郭堂岙、云湖及小洞岙三处窑址,以郭堂岙窑烧瓷历史最早,东汉后期即烧青瓷、黑瓷。

云湖与郭堂岙隔岭相望,烧瓷始于东晋终于南朝,以青瓷为主,有少量褐釉。

小洞岙窑标本具唐代特征,以碗为主,光素无纹多,少数印有双鱼纹;有于碗口里外饰以半圆形褐色斑点,与金华地区唐婺州窑有相同处。

金华窑:在浙江省金华县,是唐代婺州窑所在地。

宋代以烧造青瓷为主,兼烧黑釉瓷。

青釉以碗为多,碗里多刻划花或篦点纹,外多刻直线纹。

元代金华铁店窑还烧钧釉器物,器形有碗、盘、高足碗、鼓钉洗、花盆、罐等。

武义窑:在今浙江武义,故名。

近年在境内发现青瓷窑址数十处,绝大部分均属宋代,烧瓷以碗较多,碗里多刻花蓖点纹装饰,外部刻复线纹,这类碗盛行于宋元时期,在浙闽瓷窑发现最多。

元代遗址多烧龙泉釉盘碗,器里中心多印阴纹花卉,偶有带八思巴文者,为数不多。

鄞县窑:在今浙江鄞县,故名。

已发现小白市、沙叶河、郭家峙等多处窑址。

以小白市窑历史为早,烧瓷在东晋、南朝时期;沙叶河、郭家峙、花园山等处均为五代、北宋时期。

烧青釉碗、盘、盏托、洗、瓶、壶、盒、撇足小杯。

釉色有青黄、青绿色。

装饰以细线条划花居多,有鹦鹉纹、水波纹、荷叶纹、缠枝花纹、四瓣花纹,还有浮雕莲瓣纹,饰于卧足盘、碗、杯上。

中国古代四大名窑都是汝窑,官窑,钧窑,定窑。

2、中国官窑,官窑瓷器,是我国宋代五大名窑之一,北宋官窑迄今尚未发现窑址。

公元1127年,宋室南迁临安(今杭州)后,为了满足宫廷和达官贵人的用瓷需要,先后建立了修内司官和郊坛官窑。

3、中国钧窑,在宋代青瓷独占瓷坛的时候,钧窑烧造的一种复杂的花釉瓷,是一支异军突起的名窑,它的窑址在河南省禹县的钧台及八卦洞。

钧台窑是一座官办窑。

4、中国定窑,定瓷是宋代官、哥、汝、定、钧五大名窑之一、窑址在河北省曲阳县,由于宋时属定州而得名。

我国古代四大名窑有:越窑、耀州窑、龙泉窑、定窑。

1、越窑。

主要生产青瓷,越窑瓷青瓷与唐代的饮茶风尚关系十分密切,其瓷质造型,釉色之美,深受饮茶者的喜爱。

饮茶风尚又影响了越窑青瓷的型制。

2、耀州窑。

是北方青瓷的代表。

其纹饰刻得非常清晰,带有北方人的性格特点,史籍上记载又叫刀刀见泥。

耀州窑始于唐代,北宋末为鼎盛期,终于民国。

3、龙泉窑。

以烧制青瓷而闻名,胎质较粗,胎体较厚,釉色淡青,釉层稍簿。

龙泉窑开创于三国两晋,结束于清代。

4、定窑。

主要生产白瓷,是中国北方白瓷的中心,始于唐,极盛于北宋及金,终于元。

定窑大量采用覆烧方法,还使用了一种垫圈式组合匣钵。

汝窑、官窑、钧窑、定窑四大名窑瓷器发展到宋代,达到了高峰,名窑辈出,品类繁多,当时最著名的,有定、汝、官、哥、钧五大名窑,它们各有特点,争奇斗艳,为祖国的瓷业作出了巨大的贡献。

官窑瓷器,是我国宋代五大名窑之一,北宋官窑迄今尚未发现窑址。

定窑定窑是继邢窑之后的著名的白瓷窑场,宋时属定州,故名定窑。

始于唐朝晚期,终烧于元。

定窑在宋代主要烧制白瓷,也兼烧绿釉、黑釉、褐釉。

首创覆烧法。

定窑以丰富多彩的装饰花纹取胜,工整素雅的印花定器,一向被视为陶瓷艺术中的珍品。

汝窑汝窑是宋代为满足宫廷特殊需要而设立的窑场,又称汝官窑。

陆游《老学庵笔记》内曾有“故都时,定窑不入禁中,惟用汝器”的记载。

南宋人周辉的《清波杂志》云:“汝窑宫中禁烧,内有玛瑙为釉,唯供御拣退,方许出卖,近尤难得。

四大名窑通常所讲的四大名窑即指宋代出现的“汝窑、哥窑、官窑、钧窑”,有时也把“定窑”并入一起,并称“五大名窑”。

现分别叙述四大名窑各自的产生背景和特征。

汝窑中国古代著名瓷窑,创烧于北宋晚期,因其窑址在汝州境内(今河南临汝、宝丰一带),故名。

汝窑以烧制青瓷闻名,有天青、豆青、粉青诸品。

汝窑的青瓷,釉中含有玛瑙,色泽青翠华滋,釉汁肥润莹亮,被历代称颂,有“宋瓷之冠”美誉。

汝窑开窑时间前后只有二十年,由于烧造时间短暂,传世亦不多,在南宋时,汝窑瓷器已经非常稀有。

流传到至今的真品,已知的仅65件,珍贵非常。

汝窑是宋代为满足宫廷特殊需要而设立的窑场,又称汝官窑。

陆游《老学庵笔记》内曾有“故都时,定窑不入禁中,惟用汝器”的记载。

南宋人周辉的《清波杂志》云:“汝窑宫中禁烧,内有玛瑙为釉,唯供御拣退,方许出卖,近尤难得。

”北宋出现“弃定用汝”,可能与宋微宗赵佶个人的审美观有关。

因为他信奉道教,自称“教主道君皇帝”,青色的幽玄,正合微宗之意,史籍中曾有赵佶作青词的多种记载。

“弃定用汝”正是这种崇尚青色的审美观的反映。

汝窑的艺术特点:1)胎质细洁,胎色灰中略带黄色,故称作“有灰胎”;2)釉色青中带绿,冷暖适中,微蕴水气3)器物形制仿古,朴素,不求复杂。

汝窑代表作是莲花式温碗,以莲花或莲瓣作为器物之纹饰及造型,随佛教之传入而盛行,尔后更取其出泥不染之习性,汝窑代表作寓意廉洁,广为各类器所采用。

本器状似未盛开莲花,线条温柔婉约,高雅清丽。

哥窑 确切窑场至今尚没有发现。

据历史传说为章生一、章生二兄弟在两浙路处州、龙泉县各建一窑 哥哥建的窑称为“哥窑”弟弟建的窑称为“弟窑” 也称章窑、龙泉窑。

有的专家认为传世的宫藏哥窑瓷 实际上是南宋时修内司官窑烧制的。

哥窑的主要特征是釉面有大大小小不规则的开裂纹片 俗称“开片”或“文武片”。

细小如鱼子的叫“鱼子纹” 开片呈弧形的叫“蟹爪纹” 开片大小相同的叫“百圾碎”。

小纹片的纹理呈金黄色 大纹片的纹理呈铁黑色 故有“金丝铁线”之说。

中国五大名窑分别为:钧窑、汝窑、官窑、定窑、哥窑.一、钧窑1、时间钧窑,是宋代五大名窑之一.钧瓷始烧于唐代,在宋代成就了第一个瓷器烧制地艺术高峰.2、地点钧窑地故乡在今河南省禹州市,以市辖地神垕镇一带地窑厂最为集中和著名,目前禹州市境内发现古钧窑址处,经专家认定历史上不同朝代地窑炉就有多座.3、产品特点钧瓷造型古朴端庄,器型规整,胎壁厚薄匀称.钧瓷地窑变花釉,色彩丰富,釉层晶莹,釉中红里透紫,紫中藏青,青中寓白,白中泛红,五彩争艳,辉映竞芳.钧瓷在烧制过程中,因釉层厚和烧成温度等原因,出现多种流纹,进一步增强了釉面装饰地效果,比较常见且为人们欣赏地是蚯蚓走泥纹、冰片纹、莬丝纹等.钧瓷以其独特地自然窑变艺术有别于其他瓷种,“入窑一色,出窑万彩”地窑变现象,构成钧瓷地特殊美感和艺术效果,具有很高地艺术魅力.二、汝窑1、时间汝窑,是宋代五大名窑之一.创烧于北宋晚期,为宫廷御用瓷器.金灭北宋后,汝窑也随之消亡.2、地点窑址在今河南省宝丰县清凉寺,宋时属汝州,故名汝窑.3、产品特点汝窑以烧制青瓷闻名,有天青、豆青、粉青诸品.汝瓷造型古朴大方,坯体如侗体其釉厚而声如擎,明亮而不刺目,具有“梨皮、蟹爪、芝麻花”之特点.汝窑地青瓷,釉中含有玛瑙,色泽青翠华滋,釉汁肥润莹亮,有“雨过天青云破处”之誉.釉色主要有天青、天蓝、淡粉、粉青、月白等,釉层薄而莹润,釉泡大而稀疏,有“寥若晨星”之称.釉面有细小地纹片,称为“蟹爪纹”汝窑瓷器一般都较小,盘、洗、碗等口径一般在厘米之间,超过厘米地极其个别,超过厘米地几乎没有,故有“汝窑无大器”之说.三、官窑1、时间官窑,是宋代五大名窑之一.官瓷是北宋末年宫廷官窑烧制地御用瓷器.2、地点3、产品特点主要器型有瓶、尊、洗、盘、碗,也有仿周、汉时期青铜器地器物造型往往带有雍容典雅地宫廷风格.器之口沿部位因釉垂流,在薄层釉下露出紫黑色,俗称“紫口”;又底足露胎,故称“铁足”.宋代官窑瓷器不仅重视质地,且更追求瓷器地釉色之美.其厚釉地素瓷很少施加纹饰,主要以釉色为装饰,常见天青、粉青、米黄、油灰等多种色泽.釉层普遍肥厚,釉面多有开片.宋代官窑瓷器主要为素面,既无华美地雕饰,又无艳彩涂绘,最多使用凹凸直棱和弦纹为饰.其上纹片粼粼,愈显高洁古雅.四、定窑1、时间定窑,是宋代五大名窑之一.始烧于晚唐,盛烧于北宋,金、元时期逐渐衰落.2、地点窑址在今河北省曲阳涧滋村及东西燕村,在宋代属定州,故名定窑.3、产品特点器型在唐代以碗为主,宋代则以碗、盘、瓶、碟、盒和枕为多,亦产净瓶和海螺等佛前供器,胎薄而轻,质坚硬,色洁白,不太透明.定窑瓷器以其丰富多彩地纹样装饰而深受人们地喜爱.装饰技法以白釉印花、白釉刻花和白釉划花为主,还有白釉剔花和金彩描花.定窑由上迭压复烧,口沿多不施釉,称为“芒口”,这是定窑产品地特征之一.五、哥窑1、时间哥窑,是宋代五大名窑之一.2、地点窑址尚未发现,至今仍在研究中.3、产品特点这里所说地哥窑是指传世地哥窑瓷.其胎色有黑、深灰、浅灰及土黄多种,其釉均为失透地乳浊釉,釉色以灰青为主.常见器物有炉、瓶、碗、盘、洗等,均质地优良,做工精细,全为宫廷用瓷地式样,与民窑瓷器大相径庭.宋代六大窑系分别为:定窑、钧窑、磁州窑、耀州窑、龙泉窑、景德镇窑.定窑和钧窑已经在中国五大名窑中介绍过了,这里则不再重复描述,下面主要介绍地是磁州窑、耀州窑、龙泉窑和景德镇窑.一、磁州窑1、时间磁州窑创烧于北宋中期,并达到鼎盛,南宋、元明清仍有延续.2、地点窑址在今河北邯郸磁县地观台镇与彭城镇一带,磁县宋代属磁州,故名磁州窑.3、产品特点磁州窑以生产白釉黑彩瓷器著称于世,黑白对比,强烈鲜明,图案十分醒目,刻、划、剔、填彩兼用,并且创造性地将中国绘画地技法,以图案地构成形式,巧妙而生动地绘制在瓷器上,具有引人入胜地艺术魅力.磁州窑最突出特点是淳朴、粗犷,大件器皿豪放雄伟,神态端庄古朴,有气魄.小件器皿制作精美,盘、碗、碟类注重灵巧实用,形体比例,轻重适度,线条干净利落,造型与装饰能够达到完美地和谐统一.二、耀州窑1、时间始烧于唐代,北宋是耀州窑地鼎盛时期,据记载且为朝廷烧造“贡瓷”.金、元开始衰落,终于元初.2、地点窑址位于陕西省铜川市黄堡镇,旧称同官,宋代时属耀州,故名“耀州窑”,包括陈炉镇、立地镇、上店镇及玉华宫等窑在内.3、产品特点宋代晚期以青瓷为主,胎薄质坚,釉面光洁匀静,色泽青幽,呈半透明状,十分淡雅.装饰有刻花、印花,结构严谨丰满,线条自由流畅.纹饰多满布器内外,种类繁多,有牡丹、菊花、莲花、鱼、鸭、龙凤等,风格粗放健美,生动自然.器形有碗、盘、瓶、罐、壶、香炉、香熏、盏托、注子温碗、钵等.三、龙泉窑1、时间始于三国两晋,盛于南宋和元,而衰于明,终于清代康熙年间.2、地点在今浙江省龙泉市境内,故名龙泉窑.窑址有大窑、金村、溪口、松溪等多处.3、产品特点北宋时施石灰釉,釉层薄而透明,光泽较强.南宋以后施石灰碱釉,釉层厚,柔和淡雅.装饰普遍使用刻花,辅以篦点或篦划纹,此外还有团花、波浪、蕉叶纹等纹饰.盘、碗内常刻团花和波浪纹,内填篦纹,外壁常划篦纹和直条纹.瓶、执壶腹部常见刻牡丹纹.图案花纹一般对称.四、景德镇窑1、时间景德镇窑自唐代起即烧制青瓷,至北宋时以烧制青白瓷为主.2、地点位于江西省景德镇市,景德镇原名昌南镇,因北宋景德年间烧制地精美瓷器而称今名.3、产品特点其瓷釉色白而略带青味,这种白中泛青、青中见白地色釉,为景德镇窑地新创,其色调给人以清新爽快之感.青白瓷以光素者居多,亦间有刻花者.青白釉瓷器地釉质透明如水,胎体质薄轻巧,青白地瓷釉罩在刻花、印花地器皿上,纹样地凹下处积釉稍厚而较青,胎薄地花纹在迎光下若隐若现,故又有影青、映青、隐青、罩青之称.造型上常作成瓜棱口、花瓣等形状,纹饰有牡丹、梅花、芙蓉、莲花、鸳鸯、鱼、鸭及儿童形象等,其装饰方法为刻花、划花、印花和贴花等种类.。

五大名窑排名顺口溜五大名窑各具魅力,传世名瓷各自美丽宋代五大名窑“汝、官、哥、钧、定”各具魅力,尽管学术界对断代等问题仍留有争议,却掩饰不了这五大名窑出土的瓷器所散发出来的光线。

而由于传世的作品并不多,五大名窑的瓷器也倍显宝贵。

它们各自拥有的特点,不仅成为后世辨别它们归属的特征,也成为它们自身的艺术价值所在。

比如,汝窑、官窑、哥窑都具有开片之美(开片是烧造胜利的釉面上往往开有细碎繁密的纹片,犹如鱼鳞或冰裂状,学界称其为“开片”);此外,哥窑的典型特征“金丝铁线”,钧窑的多彩,定窑的温润白色都为中国陶瓷史留下了一笔。

汝窑天青骄子,非他莫属汝瓷属五大名窑之首,窑址在今河南省宝丰县大营镇凉爽寺村,宋时属汝州。

考古发掘中发觉的汝窑面积约为25万平方米,规模在当时已算很大。

事实上,自宋初以来便有了汝窑的烧制,北宋晚期更是其鼎盛时期。

汝窑以青瓷为主,“釉色天青色”“蟹爪纹”“香灰色胎”“芝麻挣钉”等是鉴别汝窑的重要依据。

其中,蟹爪纹是指釉面开片的纹理毛毛扎扎;“芝麻挣钉”则是因烧造时足部用很小的支钉支起,然后把汝窑瓷器支在空中烧。

这样烧制的瓷器烧好后,底部釉面会有几个点。

汝窑瓷胎体一般较薄,釉层较厚,有玉石般的质感,釉面有很细的开片,而在造型上则比较庄重大方。

由于汝窑传世的作品很少,据传不足百件,又因其工艺精湛,所以特别宝贵。

传世代表作北京故宫博物院藏有汝窑天青釉弦纹樽、汝窑天青釉圆洗、汝窑天青釉碗等。

而台北故宫则藏有汝窑天青无纹椭圆水仙盆与汝窑粉青莲花式温碗等。

定窑白瓷至尊,温润美感定窑是最早为北宋宫廷烧造御用瓷器的窑场,也是宋代五大名窑中唯一烧造白瓷的窑场。

定窑窑址在河北曲阳。

定窑之所以能显赫天下,一方面是由于色调上属于暖白色,细薄润滑的釉面白中微闪黄,给人以潮湿舒适的美感,另一方面则由于其擅长运用印花、刻花、划花等装饰技法,将白瓷从素白装饰推向了一个新阶段。

定窑造型以盘、碗最多。

元朝文人刘祁在其《归潜志》中曾撰文赞扬定窑的精致,称“定州花瓷瓯,颜色天下白”。

中国古代十大历史名窑排行榜一、北宋官窑北宋官窑也称汴京官窑。

相传北宋大观、政和年间,在汴京附近设立窑场,专烧宫廷用瓷器,即北宋官窑。

南宋顾文荐《负睻杂录》记载:“宋宣政间(宣和、政和即公元1111-1125年)京师自置窑烧造,名曰‘官窑’”,南宋叶寘在其《垣斋笔衡》中对北京官窑亦有记载:“政和京师自置窑烧造,名曰‘官窑’”。

当时的京师即汴京(今开封),因宋代汴京遗址已沉入地底,至今日为止,尚未发掘出北宋官窑遗址,对于北宋官窑遗址缺乏考古发掘地资料和充足的文献资料的支撑,因此,时至今日,关于北宋官窑遗址在何处,仍有不同说法,一般有三种说法:一说北宋官窑即为汝窑;二说否认北宋官窑的存在;三说为北宋官窑即为汴京官窑,它与南宋时的修内司官窑先后存在。

支持第三种说法的人较多。

北宋官窑传世品很少,其器物主要有碗、瓶、洗等。

胎体显厚,且呈黑色,釉为淡青色,莹润温雅,尤以釉面开大裂纹片着称,不同于南宋官窑和汝窑及龙泉窑瓷器,它也有“紫口铁足“的特征。

二、南宋官窑南宋官窑南宋官窑,开始于绍兴十三年。

是由皇家自己投资,并由宫廷内务府的窑务机构主持建立的制瓷窑场。

宋朝以后的官窑,则是国家机构的官府投资建立的制瓷窑场。

民窑,是百姓投资建立的窑场。

官窑与民窑的根本区别是窑场的所有权属性,而不是产品的形状和产品的归属对象。

官窑瓷器有两种属性,一种是在官窑中烧造出来的瓷器,这是完全意义的官窑瓷器;另一种是在官窑建立以前,由官方出具设计样式,规定质量标准和数量要求,并由宫廷太监专门监制、督造,在民窑中烧制好后,经过挑选,上品供应御用,中品供应宫廷用瓷和外交用瓷以及赏赐有功大臣,下品配发给地方官府作为公用。

后者并非官窑中生产,所带“官窑”二字,与窑场的所有权不符。

村夫认为,此类瓷器冠以“官用型瓷器”的名称比较准确一些。

另外,由民间自己设计烧制的精美瓷器被皇家所采用,只能叫做贡瓷,不能称为官窑瓷。

其中,专门为皇帝烧制的瓷器叫贡御瓷器,而为宫廷陈设和皇室成员烧制的瓷器,就只能称为贡瓷,不应称为贡御瓷。

宋朝官窑遗留给后世的问题很多,比如“汴京官窑”、“汝官窑”和“郊坛官窑”的概念是否正确的问题,贡御汝窑烧造的时间是宋神宗时期还是宋徽宗时期的问题,南宋修内司建立的“新窑”和“旧窑”的关系问题,龙泉官用型黑胎青瓷是贡瓷还是仿官窑瓷的问题,《坦斋笔衡》中“故京遗制”的含义和“置窑于修内司”问题等等。

南宋的官窑都是由宫廷内务府的窑务机构主持创建、由窑务机构或者是修内司机构中的宦官进行监督管理的,它和明清时期派遣朝廷命官督造官窑瓷器是不同的。

因此,宋朝的官窑,是特指皇家内宫出资派人建立的、具有皇家独立自建性质的制瓷窑场。

三、钧窑中国宋元时期北方瓷窑。

钧窑在河南省禹县(今禹州市),为宋五大名窑之一,位于今河南禹州。

因古属钧州,故名。

以钧瓷钧窑着称于世,属北方青瓷系统。

创始于唐,兴盛于北宋,以后历代都有仿造中国五大名瓷,钧、汝、官、哥、定,以钧瓷为首,谓瓷之君也。

钧窑瓷器历来被人们称之为“国之瑰宝”,在宋代五大名窑中以“釉俱五色、艳丽绝伦”而独树一帜,它创造性地使用铜的氧化物作为着色剂,在还原条件下烧制出窑变铜红釉,并由此繁衍出茄皮紫、海棠红、丁香紫、朱砂红、玫瑰紫等多种窑变色彩,红里有紫,紫中有蓝,蓝里泛青,青中透红,青蓝错杂,红紫相映,宛如蔚蓝的天空中出现的一片彩霞,五彩渗化,交相辉映。

四、定窑定窑为宋代五大名窑之一,窑址在今河北省曲阳涧滋村及东西燕村,宋代属定州,故名。

创烧于唐,极盛于北宋及金,终于元,以产白瓷着称,兼烧黑釉、酱釉和釉瓷,文献分别称其为“黑定”、“紫定”和“绿定”。

定窑窑址规模最大、最集中的窑场,分布在今曲阳县涧磁村北一带,这里有十几处高大的堆积,最高的15米,堆积着众多的瓷片、窑具、炉渣、瓷土等。

从遗址地层叠压关系看,遗址分晚唐、五代和北宋三个时期,1986年被列为全国重点文物保护单位。

五、越窑越窑,是中国古代南方青瓷窑,窑所在地主要在今浙江省上虞、余姚、慈溪、宁波等地,因这一带古属越州,故名。

越窑生产年代自东汉至宋。

唐朝是越窑工艺最精湛时期,居全国之冠。

隋、初唐继承南朝风格,生产碗、盘、盘口四系壶、四耳罐、鸡头壶等产品。

唐、五代时最著名的青瓷窑场和青瓷系统。

也称“秘色窑”。

在越州境内(今浙江余姚上林湖滨湖地区),故名。

所烧青瓷代表了当时青瓷的最高水平。

发现窑址已达二三十处,以鳖唇山东晋时期遗址最早,唐、五代到宋初时期的窑址尤多。

唐代越窑青瓷已很精美,博得当时诗人的赞美,如,颜况“越泥似玉之甄”,许浑“越甄秋水澄”,皮日休“邢人与越人,皆能造瓷器,圆似月魂堕,轻如云魄起”,陆龟蒙“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”等。

五代吴越时越窑瓷器已"臣庶不得用",作为吴越王钱氏御用及贡品。

进贡瓷器动辆万件;入宋以后,贡瓷数量有增无已,一次进贡有多达十四万件者。

越窑在南方浙江省绍兴,主要制造青瓷;邢窑在北方河北省邢台,主要制造白瓷。

越窑的青瓷明彻如冰,晶莹温润如玉,色泽是青中带绿与茶青色相近。

六、汝窑汝窑,宋代五大名窑之一,窑址位于今河南临汝、宝丰一带,宋代属汝州,故名汝窑。

汝窑是宋代为满足宫廷特殊需要而设立的窑场,又称汝官窑。

汝官窑瓷的特点是胎质细腻,俗称“香灰胎”。

传世的汝窑瓷常见器型有碗、盘、洗、瓶、尊等日用品。

汝窑制品素面多,极少以花纹作装饰。

造型端庄,釉色晶莹似玉。

汝官窑的烧制时间短,作为贡品,民间流传甚少,南宋时已属“难得”之物。

清雍正前后有仿汝器出现,然而仿造者只重釉色,胎骨呈白色,造型也不及宋时古雅大方。

七、磁州窑磁州窑,是我国古代北方最大的一个民窑体系,也是著名的民间瓷窑,窑址在今河北邯郸磁县的观台镇与彭城镇一带,磁县宋代属磁州,故名。

据考察,磁州窑创烧于北宋中期,并达到鼎盛,南宋、辽金元、明清仍继续烧制,烧造历史悠久,具有很强的生命力,流传下来的遗物也多。

磁州窑的器型和纹饰为民间所喜闻乐见,影响范围较广,发展迅速。

北方各地纷纷仿制,中心窑场以邯郸市的观台镇为中心,形成了一个庞大的磁州窑体系,主要分布在河南鹤壁集窑,修武当阳峪窑,禹县的扒村窑,登封曲河窑,山西介休窑,霍县窑,山东淄博窑,江西吉安吉州窑,福建泉州,四川广元等,都大量烧造与磁州窑风格相近似的瓷器。

风格独特的磁州窑瓷器,在中国瓷器发展史中占有相当重要的地位,继承了唐代南北民窑的特点,融入本地特色,精细粗犷并存,豪放工致兼有,与同时期的五大名窑相比,有很大不同,其作品更具有浓厚的民间情趣,装饰形神兼备,别开生面,颇具北方特色。

磁州窑以生产白釉黑彩瓷器著称于世,黑白对比,强烈鲜明,图案十分醒目,刻、划、剔、填彩兼用,并且创造性地将中国绘画的技法,以图案的构成形式,巧妙而生动地绘制在瓷器上,具有引人入胜的艺术魅力。

它开创了我国瓷器绘画装饰的新途径,同时也为宋以后景德镇青花及彩绘瓷器的大发展奠定了基础。

历史上有关宋代磁州窑瓷器的文献记载,宋代尚未见到,主要集中出现在明清两朝。

明代初年有曹明仲的《格古要论》、王佐《新增格古要论》、谢肇制《五杂俎》、清初《磁州志》、《明会典》、朱琰《陶说》、兰浦《景德镇陶录》和许之衡的《饮流斋说瓷》等书,磁州窑瓷器在造型、釉色、烧造地及工艺特色等方面均有不同程度的记载和描述。

八、吉州古窑吉州古窑遗址位于江西省境内赣江中游吉安县永和镇,分布面积8平方公里,最大的窑包高20多米、吉州古窑是宋代的八大民窑,该窑创始于唐代晚期,发展于五代、北宋,鼎盛于南宋,停烧于元代,前后有1000多年的烧造历史。

吉州古窑遗址内景吉州古窑兴于晚唐,盛于两宋,衰于元末,因地命名,因当时永和又为东昌县治,故又名东昌窑、永和窑。

吉州窑产品精美丰富,尤以黑釉瓷(亦称天目釉瓷)产品著称,其“木叶天目”和“剪纸贴花天目”饮誉中外。

该窑产品当年曾远销海外,世界许多国家的博物馆和收藏家纷予珍藏。

1982年和平共处1984年,在吉州窑遗址上相继建立“吉州窑古陶瓷研究所”和“吉州窑瓷厂”,研制和生产各种仿古瓷,行销国内外。

古窑遗址上,有一座宋代本觉寺塔,塔高25米,六面九层,巍然耸立,与古朴的窑包和仿古园林式厂房交相辉映。

吉州窑坐落在赣江中游之滨的江西吉安市永和镇西侧的一个约2公里长、1公里宽的地盘上。

24座古窑包如岗似岭。

古瓷片、窑具俯拾皆是。

一条条用匝坛和窑砖铺成各式各样图案花纹的街巷纵横交错,好一番古瓷城的风貌。

这里,曾是“东昌”县之县城所在地,属吉州管辖,因地得名,故称“吉州窑”,亦称“东昌窑”、“永和窑”。

九、耀州窑宋代名窑之一,在唐代就是中国陶瓷烧制的著名产地,宋代更进一步达到鼎盛,成为我国“六大窑系”中最大的一个窑系,其产品则成为北方青瓷的代表。

耀州窑在今陕西省铜川市的黄堡镇,唐宋时属耀州治,故名耀州窑。

该窑唐代开始烧陶瓷,经五代、宋、金、元几朝。

早期唐时主要烧制黑釉、白釉、青釉、茶叶末釉和白釉绿彩、褐彩、黑彩以及三彩陶器等。

中期(宋、金)以烧青瓷为主。

北宋是耀州的鼎盛时期,据记载且为朝廷烧造“贡瓷”。

后期(金、元)开始衰落,而终于元初。

主要产品有:碗、盘、瓶、罐、壶、盆、炉、枕、彩合、香薰、注子、盏托、钵等,凡属生活需要的品种应有尽有。

产品特征:唐和五代时胎质稍松,呈灰色,釉质失透,有乳浊感;宋代青瓷胎体较坚簿,胎色灰褐或灰紫,釉质莹润透明,釉色青绿如橄榄,釉薄处呈姜黄色;金、元时胎质稍粗,胎色呈浅灰或灰色,釉面多数姜黄,青色者少。

釉质稀簿而不润。

装饰手法上以刻花和印花为主,刻花尤为精美,刀法犀利流畅,刚劲有力,立体感较强。

装饰艺术上,纹饰丰富多彩。

纹样有动物、人物、花卉和图案等。

纹样中的动物有龙、凤、狮、犀牛、马、羊、狗、鹤、鹅、鸭、鱼、鸳鸯等。

人物有婴戏、佛象、力士等。

花卉有莲花、牡丹、菊花、梅花、水草等。

图案纹有:八桂纹、三角纹、回纹等。

在纹饰上,五代以前古朴大方;宋时丰富多样,且技艺精湛,出类拔萃;金元时日趋简单。

耀州窑的烧造工艺和装饰技法,对全国各地的影响较大,除陕西境内的一大批窑仿烧外,它的技艺还传到河南省的临汝、禹县、宝丰、内乡等窑,传到广东的西村窑、广西的永福窑,形成了以黄堡镇窑为首的一个庞大的窑系。

十、龙泉窑龙泉窑是中国历史上的一个名窑,因其主要产区在龙泉市而得名。

它开创于三国两晋,结束于清代,生产瓷器的历史长达1600多年,是中国制瓷历史上最长的一个瓷窑系,它的产品畅销于亚洲、非洲、欧洲的许多国家和地区,影响十分深远。