刑法认识错误讲义

- 格式:ppt

- 大小:241.50 KB

- 文档页数:22

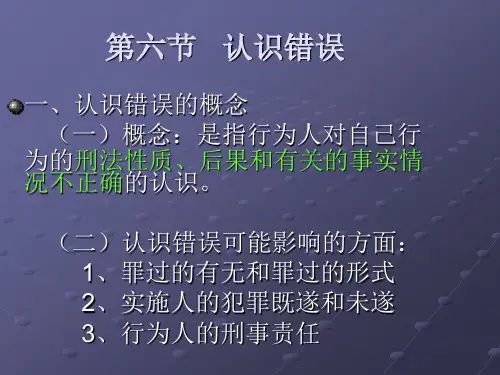

刑法上的认识错误刑法上的认识错误(一)认识错误的概念刑法上的认识错误,是指行为人对自己的行为在法律上的意义有不正确理解或者对有关客观事实存在不符合真相的认识。

罪过是认识因素与意志因素的统一,认识因素不同,就会影响意志因素,因而影响罪过。

行为人的认识错误,既可能影响罪过的有无与罪过的形式,也可能影响行为人所实施的犯罪是既遂还是未遂,还可能影响共同犯罪的成立与否。

认识错误包括法律认识错误与事实认识错误。

(二)法律认识错误法律认识错误,是指行为人在有意识地实施某种行为时,对自己行为的法律性质或意义有误解。

一般认为包括以下三种情况:1.为人误认为自己实施的是刑法所禁止的犯罪行为,其实该行为并非刑法禁止的犯罪行为。

例如,行为人以为与现役军人的配偶通奸是犯罪,在实施通奸行为后自动投案。

但刑法并没有将这种行为规定为犯罪。

这种情况称为幻觉犯。

既然某种行为并非刑法所禁止的行为,就不能因为行为人误认为是犯罪而认定为有罪。

2.为人误认为自己实施的行为不是刑法规定的犯罪行为,其实该行为是刑法规定的犯罪行为。

例如,行为人误认为自己窃取他人商业秘密的行为不是犯罪行为,其实刑法第219条将该行为规定为犯罪。

这种认识错误是否影响定罪,在刑法理论上存在争议。

第一种观点坚持不知法律不免责的原则。

第二种观点相反,认为犯罪故意中的认识只能是违法性的认识,而不是社会危害性的认识。

第三种观点认为,在行为的社会危害性与违法性之间,只要认识其中之一即可。

第四种观点认为,认识行为的违法性一般来说不是犯罪故意的内容,但不能绝对化。

根据行为人的具体情况,如果确实不知法律,而认为自己的行为是合法的,则不能认定为故意犯罪。

第五种观点认为,如果行为人认识自己的行为是社会危害性行为而有意识地实施,则不能因为他自称不知法律,而排除故意的罪过。

如果行为人确因不认识行为的违法性,从而也不认识行为的社会危害性,则应排除犯罪的故意。

通说采取第五种观点。

3.为人对自己实施的犯罪行为在罪名、罪数、量刑等方面有不正确的理解。

论我国刑法中的认识错误论我国刑法中的认识错误一、刑法中的认识错误的概述与分类(一)刑法中认识错误的概念刑法中的认识错误,意思是行为人对本身施行的犯罪构成事实或者对本人行为的社会危害性质,主观上想要发生的事实和客观上实际发生的情况不一致。

具有以下几种特点:(1)刑法中的认识错误不属于犯罪主观方面的内容。

主观方面反映客观现实的主观心理状态,认识错误包括主观和客观的内容。

(2)刑法中的认识错误中关于定罪,是不受主观要件和客观要件的影响的。

(3)刑法中的认识错误包括意外事件。

(二)刑法中认识错误的分类我国刑法界主要将刑法上的认识错误分为:法律上的认识错误和事实上的认识错误。

1.法律上的认识错误法律上的认识错误,指的是行为人对本人的行为活动是否合法,产生的不正确的认识。

第一,行为人的行为在法律上不构成犯罪,行为人却误认为犯罪。

这在刑法理论上称为“假想犯罪”。

“假想犯罪”是不构成犯罪的。

第二,行为人误认为自己的行为不犯罪,而法律上却将此种行为规定为犯罪。

这在刑法理论上称为“假想非罪”,也有学者称之为法律的消极错误。

第三,行为人对自身的行为在定何种罪和如何量刑上存在不正确的理解。

2.事实上的认识错误行为人在事实上的认识错误不同于法律上的认识错误,意思是行为人对自身行为的真实情况存在误解,包含以下几种情况:第一,对客体的认识错误对客体的认识错误是指行为人实际侵害的客体和本来想要侵害的客体不一致。

有两个主要的特征:(1)是行为人主观上具有故意,故意侵害某种法益。

(2)行为人现实中加害的客体与主观意欲不同。

第二,对犯罪对象的认识错误对犯罪对象的认识错误,意思是行为人本以为要加害的对象和实际上加害的对象不一样,行为人认为所侵害的对象是某人,而实际上侵害的对象是另一人。

对象认识错误有两个特征,分别是:(1)行为人在行为时主观上有明确的想要加害的对象。

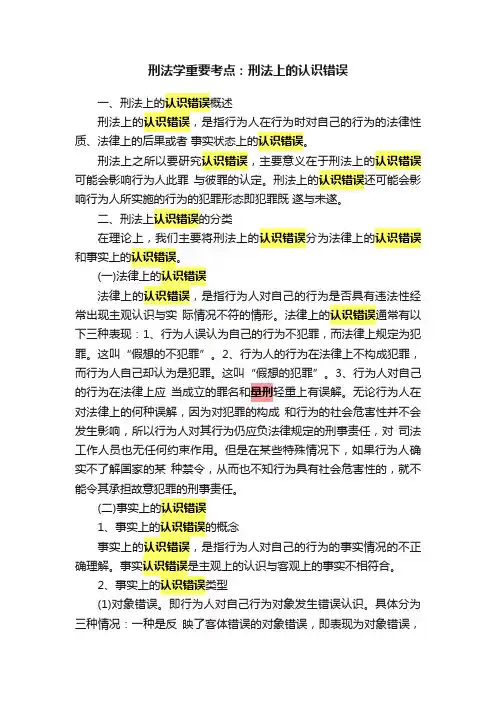

刑法学重要考点:刑法上的认识错误一、刑法上的认识错误概述刑法上的认识错误,是指行为人在行为时对自己的行为的法律性质、法律上的后果或者事实状态上的认识错误。

刑法上之所以要研究认识错误,主要意义在于刑法上的认识错误可能会影响行为人此罪与彼罪的认定。

刑法上的认识错误还可能会影响行为人所实施的行为的犯罪形态即犯罪既遂与未遂。

二、刑法上认识错误的分类在理论上,我们主要将刑法上的认识错误分为法律上的认识错误和事实上的认识错误。

(一)法律上的认识错误法律上的认识错误,是指行为人对自己的行为是否具有违法性经常出现主观认识与实际情况不符的情形。

法律上的认识错误通常有以下三种表现:1、行为人误认为自己的行为不犯罪,而法律上规定为犯罪。

这叫“假想的不犯罪”。

2、行为人的行为在法律上不构成犯罪,而行为人自己却认为是犯罪。

这叫“假想的犯罪”。

3、行为人对自己的行为在法律上应当成立的罪名和量刑轻重上有误解。

无论行为人在对法律上的何种误解,因为对犯罪的构成和行为的社会危害性并不会发生影响,所以行为人对其行为仍应负法律规定的刑事责任,对司法工作人员也无任何约束作用。

但是在某些特殊情况下,如果行为人确实不了解国家的某种禁令,从而也不知行为具有社会危害性的,就不能令其承担故意犯罪的刑事责任。

(二)事实上的认识错误1、事实上的认识错误的概念事实上的认识错误,是指行为人对自己的行为的事实情况的不正确理解。

事实认识错误是主观上的认识与客观上的事实不相符合。

2、事实上的认识错误类型(1)对象错误。

即行为人对自己行为对象发生错误认识。

具体分为三种情况:一种是反映了客体错误的对象错误,即表现为对象错误,实际上是客体错误。

一种是对象错误,是犯罪客体上没有错误的对象错误。

如某人去仓库内盗窃,误将食盐当成白糖偷走,只要数额构成犯罪,不影响定罪。

还有一种是具体的对象不存在的认识错误,如误以为尸体是人而枪杀,成立故意杀人未遂。

(2)客体的错误。

即行为人侵犯了一种客体,而实际上是侵犯的另一种客体。

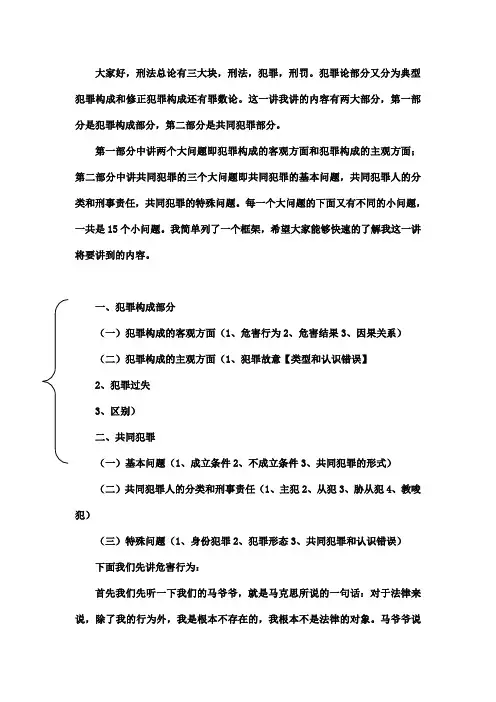

大家好,刑法总论有三大块,刑法,犯罪,刑罚。

犯罪论部分又分为典型犯罪构成和修正犯罪构成还有罪数论。

这一讲我讲的内容有两大部分,第一部分是犯罪构成部分,第二部分是共同犯罪部分。

第一部分中讲两个大问题即犯罪构成的客观方面和犯罪构成的主观方面;第二部分中讲共同犯罪的三个大问题即共同犯罪的基本问题,共同犯罪人的分类和刑事责任,共同犯罪的特殊问题。

每一个大问题的下面又有不同的小问题,一共是15个小问题。

我简单列了一个框架,希望大家能够快速的了解我这一讲将要讲到的内容。

一、犯罪构成部分(一)犯罪构成的客观方面(1、危害行为2、危害结果3、因果关系)(二)犯罪构成的主观方面(1、犯罪故意【类型和认识错误】2、犯罪过失3、区别)二、共同犯罪(一)基本问题(1、成立条件2、不成立条件3、共同犯罪的形式)(二)共同犯罪人的分类和刑事责任(1、主犯2、从犯3、胁从犯4、教唆犯)(三)特殊问题(1、身份犯罪2、犯罪形态3、共同犯罪和认识错误)下面我们先讲危害行为:首先我们先听一下我们的马爷爷,就是马克思所说的一句话:对于法律来说,除了我的行为外,我是根本不存在的,我根本不是法律的对象。

马爷爷说这句话是什么意思呢?他的意思就是强调行为在法律上的重要性。

在刑法中,没有危害行为就没有犯罪,没有刑罚。

危害行为是犯罪客观方面首要的因素,在犯罪构成中居于核心的地位。

所以学好刑法我们必须研究好危害行为,也就是我们今天讲的第一个小问题。

那么刑法中的危害行为是什么呢?我们先想一下什么是行为:大家坐在这里听课记笔记,看书聊天说话,都是一种行为,是身体上的一个动静,我们可以成为作为的行为。

如果一个人站在你家大门口,堵住你家大门,一动不动,就像一顿雕塑似的,是不是一种行为呢,也是一种行为,只不过是一种消极的行为,我们成为不作为的行为。

同样刑法上的危害行为也分为两种:一种是作为的危害行为,一种是不作为的危害行为。

讲义的表中已经给大家列的非常明确了。

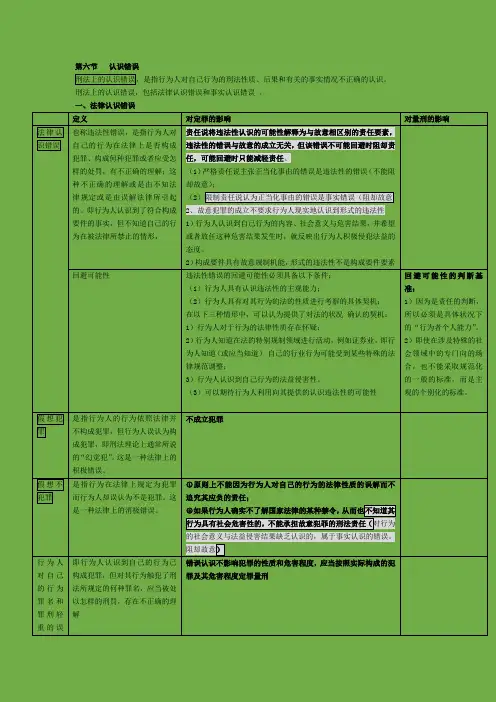

第六节认识错误刑法上的认识错误,是指行为人对自己行为的刑法性质、后果和有关的事实情况不正确的认识。

刑法上的认识错误,包括法律认识错误和事实认识错误。

一、法律认识错误定义对定罪的影响对量刑的影响法律认识错误也称违法性错误,是指行为人对自己的行为在法律上是否构成犯罪、构成何种犯罪或者应受怎样的处罚,有不正确的理解;这种不正确的理解或是由不知法律规定或是由误解法律所引起的。

即行为人认识到了符合构成要件的事实,但不知道自己的行为在被法律所禁止的情形,责任说将违法性认识的可能性解释为与故意相区别的责任要素,违法性的错误与故意的成立无关,但该错误不可能回避时阻却责任,可能回避时只能减轻责任。

(1)严格责任说主张正当化事由的错误是违法性的错误(不能阻却故意);(2)限制责任说认为正当化事由的错误是事实错误(阻却故意2、故意犯罪的成立不要求行为人现实地认识到形式的违法性1)行为人认识到自己行为的内容、社会意义与危害结果,并希望或者放任这种危害结果发生时,就反映出行为人积极侵犯法益的态度。

2)构成要件具有故意规制机能,形式的违法性不是构成要件要素回避可能性违法性错误的回避可能性必须具备以下条件:(1)行为人具有认识违法性的主观能力;(2)行为人具有对其行为的法的性质进行考察的具体契机;在以下三种情形中,可以认为提供了对法的状况确认的契机:1)行为人对于行为的法律性质存在怀疑;2)行为人知道在法的特别规制领域进行活动,例如证券业。

即行为人知道(或应当知道)自己的行业行为可能受到某些特殊的法律规范调整;3)行为人认识到自己行为的法益侵害性。

(3)可以期待行为人利用向其提供的认识违法性的可能性回避可能性的判断基准:1)因为是责任的判断,所以必须是具体状况下的“行为者个人能力”。

2)即使在涉及特殊的社会领域中的专门向的场合,也不能采取规范化的一般的标准,而是主观的个别化的标准。

假想犯罪是指行为人的行为依照法律并不构成犯罪,但行为人误认为构成犯罪,即刑法理论上通常所说的“幻觉犯”。

司考刘凤科刑法讲义:事实认识错误司考刘凤科刑法讲义:事实认识错误。

2014年司法考试复习已经开始,刑法是司法考试复习的重点,法律教育网为考生整理了事实认识错误的讲义,希望能够对考生的复习有所帮助。

精彩链接:司考刘凤科刑法讲义:罪过司考刘凤科刑法讲义:紧急避险司考刘凤科刑法讲义:单位犯罪司考刘凤科刑法讲义:危害后果(一)具体的事实认识错误具体的事实认识错误,是指行为人所认识的事实与现实所发生的事实虽然不一致,但没有超出同一犯罪构成的范围,即行为人只是在某一犯罪构成的范围内发生了对事实的认识错误,因而也被称为同一犯罪构成内的错误。

1.对象错误。

具体的事实错误中的对象错误,是指行为人误把甲对象当作乙对象加以侵害,而甲对象与乙对象体现相同的法益,行为人的认识内容与客观事实仍然属于同一犯罪构成的情况。

在对象错误中,具体符合说与法定符合说的结论一致:该错误不影响犯罪故意的成立,认定为故意犯罪既遂一罪。

同一犯罪构成内不同类型的对象、不同行为方式的认识错误,按照具体事实认识错误中对象错误的原则处理,即这种错误不影响犯罪故意的成立,只认定为故意犯罪一罪。

2.打击错误。

打击错误,也称方法错误,是指由于行为本身的差误,导致行为人所欲攻击的对象与实际受害的对象不一致的情况,但这种不一致仍然没有超出同一犯罪构成。

甲举枪射击乙,打中了站在乙及其旁边的丙,导致乙、丙二人死亡。

对于甲的行为,法定符合说认为该错误不影响故意杀人罪(既遂)的成立;具体符合说认为成立对乙的故意杀人罪既遂与对丙的过失致人死亡罪,属于想象竞合犯。

3.因果关系的错误。

(1)狭义的因果关系错误。

指结果的发生不是按照行为人对因果关系的发展所预见的进程来实现的情况。

由于故意的认定不要求行为人明确认识因果发展的具体样态,而只要求认识到自己的行为会发生危害结果即可,所以,狭义的因果关系错误并不影响故意犯罪的成立。

(2)事前故意(Weber的概括的故意)。

指行为人误认为第一个行为已经造成危害结果,出于其他目的实施了第二个行为,但实际上是第二个行为才导致预期的结果发生的情况。

论刑法中的认识错误(一)关键词:认识错误/可责难性/法律依据内容提要:刑法中的认识错误以悖论形式伴随着犯罪及刑罚制度的发展而不断变化,对其进行的法律评价一直受到刑法理论的关注。

对认识错误的考量应当建立在主客观相统一的基点上才能准确地把握其心理的、法律的实质。

刑法中的认识错误可分为:应负故意罪责的错误,应负过失罪责的错误和不负刑事责任的错误。

对认识错误下行为的惩罚应结合主观上的可责难性和法律规定。

一、刑法中认识错误的概念关于刑法中认识错误的概念,不同刑法学家曾从不同的角度提出过,并试图给以合理的解决。

泷川幸辰认为:“错误就是现实与观念不一致”,“所谓某种行为是基于错误即意味着行为是出于不知或误解”。

1]牧野英一也曾认为:“错误是观念(认识)与对象(实在)之龃龉。

”2]《法律大辞书》解释说:“错误(刑法)为观念与现象差异之谓。

换言之,即认识与对象不符,或心身相左之谓也。

”3]基里钦科认为:“错误应当理解为,行为人对于所实施的行为社会危害性和那些组成某种犯罪构成重要因素的情况的不正确观念。

”4]学者中有人指出:“行为人对于犯罪构成之事实所认识与现实所发生的并不一致时,是否可以成为阻却故意的原因。

学说上的所谓‘错误’问题指出刑法中错误是关系到是否影响故意罪过成立这一点,是很可贵的。

”5]我国刑法学界对刑法中认识错误的概念,集中体现在两种代表性的概念上:或认为“刑法中的错误乃主观之认识与客观之事实不相符合也”;6]或认为,“刑法上所说的错误是指行为人对于自己的行为在法律上和事实上的认识错误”。

7]应当承认,上述概念都程度不同地指出了错误乃是主客观不一致这一点,有其合理的一面。

透过司法实践中出现的刑法中错误的纷繁形式,结合上述学者的认识,紧紧抓住其间的共同属性,就可以对这一复杂的现象作出本质的认识。

笔者认为,刑法中的错误就是行为人主观上对和自己行为有关的影响其犯罪与刑事责任的客观事实及其联系的歪曲反映。

第一,“和行为有关的影响其犯罪与刑事责任的客观事实及其联系”,是刑法中认识错误的特定范围。

蒋四金司考2018刑法专题1认识错误(上)——具体认识错误具体认识错误(同一犯罪构成内)抽象认识错误(不同犯罪构成)前提:1、解决行为人脑海中预想的犯罪和实际发生的不一致的问题。

2、行为人要有认识,才可能有错误,所以过失犯罪没有认识错误。

一、具体的认识错误(一)对象错误(对象错是因为主观错误)行为人意欲侵害的对象和实际受害的对象不一致,这种不一致是由于行为人主观认错了导致的。

例:甲想开枪杀乙,实际把丙误认为乙开枪打死了丙。

(二)打击错误(对象错是因为客观行为错误)行为人意欲侵害的对象和实际受害的对象不一致,这种不一致是由于客观行为的偏差所导致的。

对象错误(不区分具体符合说和法定符合说,结论一致)打击错误/方法错误因果错误狭义事前故意(两个行为)结果提前实现——看是否着手法定符合说具体符合说事实认识错误包容评价思维只有法定符合说二、具体符合说VS法定符合说(对象不一致的情况讨论)具体符合说:要求客观上发生的事实和行为人认识到的事实在具体层面完全一致。

如果具体不一致的,不成立构成要件故意犯罪既遂。

即:不仅要符合法律规定,还需要符合行为人的主观想侵害的对象。

不仅要具体到:人,还要具体到:是谁。

法定符合说:只要行为人认识到的事实与实际发生的事实二者在“在法定构成要件范围内”一致,就成立故意的既遂,不必要求具体一致(符合)。

即:符合法律规定即可,只具体到:人。

不具体到:是谁。

图构理解法定符合说VS具体符合说法条:《刑法》第二百三十二条故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑实际发生:1、对象错误:甲想开枪杀情敌蒋四金,看见蒋四金站在自己自己老婆旁边,于是开枪,最后发现认错了,杀死的是徐光华。

2、打击错误:甲想开枪杀蒋四金,没瞄准,打死了蒋四金身边的徐光华。

法定符合说,实际发生和法条规定对照,蒋四金和徐光华都符合法律规定的“人”,想杀人、实际死了人——构成故意犯罪既遂。

客体错误2、 司法考试刑法认识错误归责原则考点讲析1、对象认识错误在故意犯罪过程屮,行为人预想加害的对象与实际加害的对象不一致,但在 法律性质上是一致的情况。

如甲预定杀害乙(人),因为把丙(人)误认作乙, 而杀害了内。

这就产生了预想加害的对象(乙)与实际加害的对象(内)不i 致 的情况。

(1) 这种情形被称为“对彖错误”或“具体事实错误” O 又称法律性质相 同的对象之间的错误,或者“同类对象错误”。

(2) 判断对象之间的法律性质是否相同的依据:是否属于同一法律条文(罪 状或犯罪构成)的犯罪对象。

如甲欲杀乙(人),因为误认而杀了丙(人),乙、 内都属于故意杀人罪条文屮的犯罪对象“有生命的自然人”。

属于同一条文的对 彖,因此,屈于法律性质相同的对彖错误。

(3) 评价(或归责)要点“法定符合说”:通常行为人甲直接对内的死亡 结果承扌n •故意罪责。

即直接认定甲构成故意杀人罪既遂。

再简单点说,甲杀死了 内如同没有发生错误实际杀死了乙一样定罪处罚。

在故意犯罪过程屮,行为人预想加害的对象与实际加害的对象不仅在事实丄 不一致而且在法律性质上也不一致。

例如,行为人甲看到一个黑影子,以为是仇 人来了,一枪打过去了,也听到扑通一下,像人屮弹倒地的声音。

后來才知实际 打死的是一头牛,而不是仇人,也不是其他人。

因为甲预想杀害的是“人”,实 际打死的是“牛”,二者显然不属于同一法律条文的对象。

人是故意杀人罪的对 彖,牛是财物,是有关财产犯罪条文的对彖,属于法律性质不同的对彖。

(1) 这种情形被称为客体错误或抽象事实错误。

原因是:既然对象的法律 性质不同,因此,就不是简单的对象错误,而是涉及社会关系(客体或法益)的 错误。

(2)评价或归责:对预定实施的故意罪,成立故意犯罪未遂。

如上例,甲成立杀害其仇人的犯罪(故意杀人罪)未遂。

因为(认识错误)意志以外原因未得逞(未杀死任何人)。

属于对象不能犯未遂。

对因错误而实际实施的行为或加害的对象,排除故意,即不成立故意罪。