2012届高考语文古代诗歌鉴赏复习题3

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:6

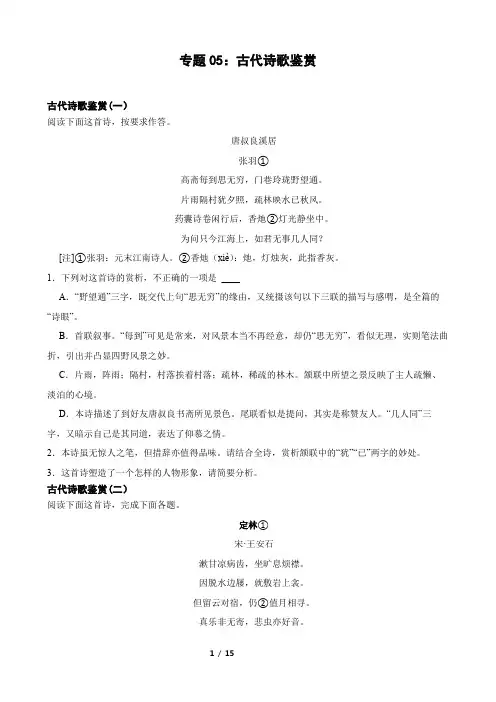

专题05:古代诗歌鉴赏古代诗歌鉴赏(一)阅读下面这首诗,按要求作答。

唐叔良溪居张羽①高斋每到思无穷,门巷玲珑野望通。

片雨隔村犹夕照,疏林映水已秋风。

药囊诗卷闲行后,香灺②灯光静坐中。

为问只今江海上,如君无事几人同?[注]①张羽:元末江南诗人。

②香灺(xiè):灺,灯烛灰,此指香灰。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是____A.“野望通”三字,既交代上句“思无穷”的缘由,又统摄该句以下三联的描写与感喟,是全篇的“诗眼”。

B.首联叙事。

“每到”可见是常来,对风景本当不再经意,却仍“思无穷”,看似无理,实则笔法曲折,引出并凸显四野风景之妙。

C.片雨,阵雨;隔村,村落挨着村落;疏林,稀疏的林木。

颔联中所望之景反映了主人疏懒、淡泊的心境。

D.本诗描述了到好友唐叔良书斋所见景色。

尾联看似是提问,其实是称赞友人。

“几人同”三字,又暗示自己是其同道,表达了仰慕之情。

2.本诗虽无惊人之笔,但措辞亦值得品味。

请结合全诗,赏析颔联中的“犹”“已”两字的妙处。

3.这首诗塑造了一个怎样的人物形象,请简要分析。

古代诗歌鉴赏(二)阅读下面这首诗,完成下面各题。

定林①宋·王安石漱甘凉病齿,坐旷息烦襟。

因脱水边屦,就敷岩上衾。

但留云对宿,仍②值月相寻。

真乐非无寄,悲虫亦好音。

【注】①定林:寺院名,位于金陵(今南京)。

作者罢官后常到此游憩。

②仍:又。

4.下列对这首诗的赏析,不正确...的一项是()A.诗人罢官,加之牙齿病痛,内心愁苦之情用一“凉”字全部托出。

B.颔联“脱屦”“敷衾”的动作,看似平淡,恰是诗人心情的写照。

C.在诗人眼中,定林幽静的环境适宜修身养性,祛除心中的烦忧。

D.这首诗即兴即事,最后两句抒写自己旷达的胸怀,极富理趣。

5.赏析诗歌颈联。

6.诗人为什么认为“悲虫”也会有“好音”?结合全诗简要分析。

古代诗歌鉴赏(三)阅读下面这首宋词,完成文后各题。

临江仙·再用前韵送祐之①弟归浮梁辛弃疾钟鼎山林都是梦,人间宠辱休惊。

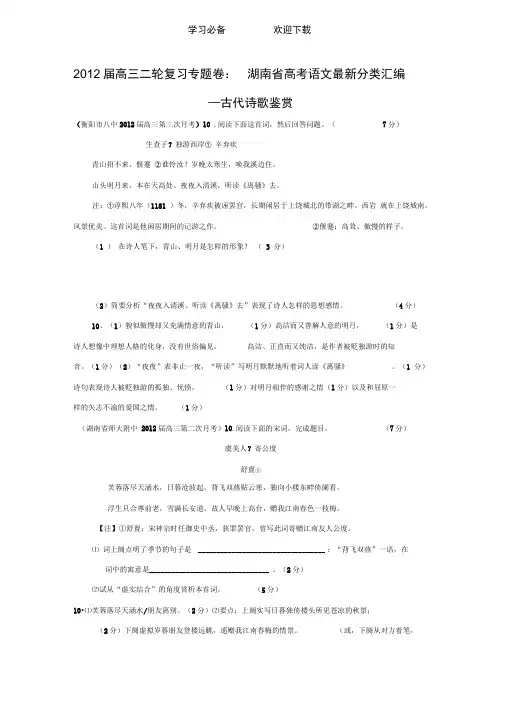

2012届高三二轮复习专题卷:湖南省高考语文最新分类汇编—古代诗歌鉴赏(衡阳市八中2012届高三第三次月考)10 .阅读下面这首词,然后回答问题。

(7分)生查子?独游西岸① 辛弃疾青山招不来,偃蹇②谁怜汝?岁晚太寒生,唤我溪边住。

山头明月来,本在天高处。

夜夜入清溪,听读《离骚》去。

注:①淳熙八年(1181 )冬,辛弃疾被诬罢官,长期闲居于上饶城北的带湖之畔。

西岩就在上饶城南,风景优美。

这首词是他闲居期间的记游之作。

②偃蹇:高耸、傲慢的样子。

(1 )在诗人笔下,青山、明月是怎样的形象?(3 分)(2)简要分析“夜夜入清溪、听读《离骚》去”表现了诗人怎样的思想感情。

(4分)10、(1)貌似傲慢却又充满情意的青山,(1分)高洁而又善解人意的明月,(1分)是诗人想像中理想人格的化身,没有世俗偏见,高洁、正直而又纯洁,是作者被贬独游时的知音。

(1分)(2)“夜夜”表非止一夜,“听读”写明月默默地听着词人读《离骚》。

(1 分)诗句表现诗人被贬独游的孤独、忧愤,(1分)对明月相伴的感谢之情(1分)以及和屈原一样的矢志不渝的爱国之情。

(1分)(湖南省师大附中2012届高三第二次月考)10.阅读下面的宋词,完成题目。

(7分)虞美人?寄公度舒亶①芙蓉落尽天涵水,日暮沧波起。

背飞双燕贴云寒,独向小楼东畔倚阑看。

浮生只合尊前老,雪满长安道。

故人早晚上高台,赠我江南春色一枝梅。

【注】①舒亶:宋神宗时任御史中丞,获罪罢官,曾写此词寄赠江南友人公度。

⑴ 词上阕点明了季节的句子是__________________________________ ; “背飞双燕”一语,在词中的寓意是________________________________ 。

(2分)⑵试从“虚实结合”的角度赏析本首词。

(5分)10•⑴芙蓉落尽天涵水/朋友离别。

(2分)⑵要点:上阕实写日暮独倚楼头所见苍凉的秋景;(2分)下阕虚拟岁暮朋友登楼远眺,遥赠我江南春梅的情景。

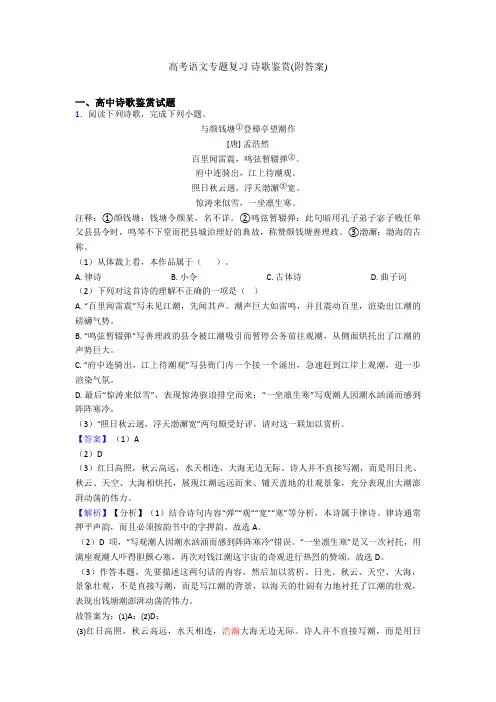

高考语文专题复习诗歌鉴赏(附答案)一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下列诗歌,完成下列小题。

与颜钱塘①登樟亭望潮作[唐] 孟浩然百里闻雷震,鸣弦暂辍弹②。

府中连骑出,江上待潮观。

照日秋云迥,浮天渤澥③宽。

惊涛来似雪,一坐凛生寒。

注释:①颜钱塘:钱塘令颜某,名不详。

②鸣弦暂辍弹:此句暗用孔子弟子宓子贱任单父县县令时,鸣琴不下堂而把县城治理好的典故,称赞颜钱塘善理政。

③渤澥:渤海的古称。

(1)从体裁上看,本作品属于()。

A. 律诗B. 小令C. 古体诗D. 曲子词(2)下列对这首诗的理解不正确的一项是()A. “百里闻雷震”写未见江潮,先闻其声。

潮声巨大如雷鸣,并且震动百里,渲染出江潮的磅礴气势。

B. “鸣弦暂辍弹”写善理政的县令被江潮吸引而暂停公务前往观潮,从侧面烘托出了江潮的声势巨大。

C. “府中连骑出,江上待潮观”写县衙门内一个接一个涌出,急速赶到江岸上观潮,进一步渲染气氛。

D. 最后“惊涛来似雪”,表现惊涛骇浪排空而来;“一坐凛生寒”写观潮人因潮水汹涌而感到阵阵寒冷。

(3)“照日秋云迥,浮天渤澥宽”两句颇受好评,请对这一联加以赏析。

【答案】(1)A(2)D(3)红日高照,秋云高远,水天相连,大海无边无际。

诗人并不直接写潮,而是用日光、秋云、天空、大海相烘托,展现江潮远远而来、铺天盖地的壮观景象,充分表现出大潮澎湃动荡的伟力。

【解析】【分析】(1)结合诗句内容“弹”“观”“宽”“寒”等分析,本诗属于律诗。

律诗通常押平声韵,而且必须按韵书中的字押韵。

故选A。

(2)D项,“写观潮人因潮水汹涌而感到阵阵寒冷”错误。

“一坐凛生寒”是又一次衬托,用满座观潮人吓得胆颤心寒,再次对钱江潮这宇宙的奇观进行热烈的赞颂。

故选D。

(3)作答本题,先要描述这两句话的内容,然后加以赏析。

日光、秋云、天空、大海,景象壮观,不是直接写潮,而是写江潮的背景,以海天的壮阔有力地衬托了江潮的壮观,表现出钱塘潮澎湃动荡的伟力。

故答案为:⑴A;⑵D;⑶红日高照,秋云高远,水天相连,浩瀚大海无边无际。

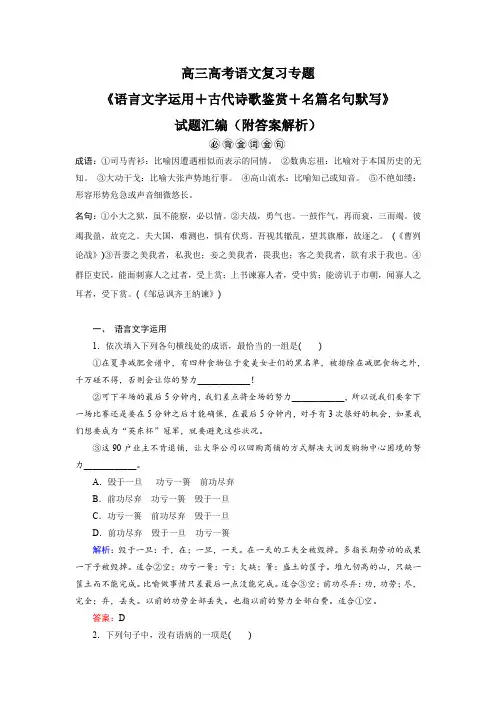

高三高考语文复习专题《语言文字运用+古代诗歌鉴赏+名篇名句默写》试题汇编(附答案解析)成语:①司马青衫:比喻因遭遇相似而表示的同情。

②数典忘祖:比喻对于本国历史的无知。

③大动干戈:比喻大张声势地行事。

④高山流水:比喻知己或知音。

⑤不绝如缕:形容形势危急或声音细微悠长。

名句:①小大之狱,虽不能察,必以情。

②夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

(《曹刿论战》)③吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。

④群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

(《邹忌讽齐王纳谏》)一、语言文字运用1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是()①在夏季减肥食谱中,有四种食物位于爱美女士们的黑名单,被排除在减肥食物之外,千万碰不得,否则会让你的努力____________!②可下半场的最后5分钟内,我们差点将全场的努力____________,所以说我们要拿下一场比赛还是要在5分钟之后才能确保,在最后5分钟内,对手有3次很好的机会,如果我们想要成为“英东杯”冠军,就要避免这些状况。

③这90户业主不肯退铺,让大华公司以回购商铺的方式解决大润发购物中心困境的努力____________。

A.毁于一旦功亏一篑前功尽弃B.前功尽弃功亏一篑毁于一旦C.功亏一篑前功尽弃毁于一旦D.前功尽弃毁于一旦功亏一篑解析:毁于一旦:于,在;一旦,一天。

在一天的工夫全被毁掉。

多指长期劳动的成果一下子被毁掉。

适合②空;功亏一篑:亏:欠缺;篑:盛土的筐子。

堆九仞高的山,只缺一筐土而不能完成。

比喻做事情只差最后一点没能完成。

适合③空;前功尽弃:功,功劳;尽,完全;弃,丢失。

以前的功劳全部丢失。

也指以前的努力全部白费。

适合①空。

答案:D2.下列句子中,没有语病的一项是()A.“共建面向未来的亚太伙伴关系”这一APEC北京会议鲜明的主题,体现出中国对亚太持久发展繁荣所作的深入思考和安排。

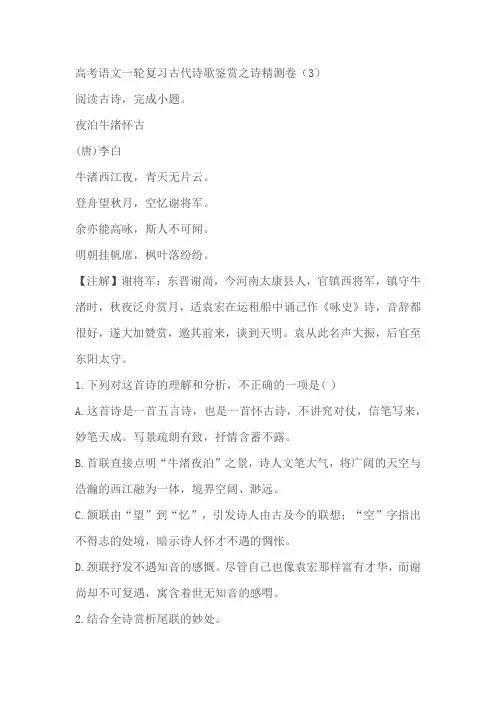

高考语文一轮复习古代诗歌鉴赏之诗精测卷(3)阅读古诗,完成小题。

夜泊牛渚怀古(唐)李白牛渚西江夜,青天无片云。

登舟望秋月,空忆谢将军。

余亦能高咏,斯人不可闻。

明朝挂帆席,枫叶落纷纷。

【注解】谢将军:东晋谢尚,今河南太康县人,官镇西将军,镇守牛渚时,秋夜泛舟赏月,适袁宏在运租船中诵己作《咏史》诗,音辞都很好,遂大加赞赏,邀其前来,谈到天明。

袁从此名声大振,后官至东阳太守。

1.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )A.这首诗是一首五言诗,也是一首怀古诗,不讲究对仗,信笔写来,妙笔天成。

写景疏朗有致,抒情含蓄不露。

B.首联直接点明“牛渚夜泊”之景,诗人文笔大气,将广阔的天空与浩瀚的西江融为一体,境界空阔、渺远。

C.颔联由“望”到“忆”,引发诗人由古及今的联想;“空”字指出不得志的处境,暗示诗人怀才不遇的惆怅。

D.颈联抒发不遇知音的感慨。

尽管自己也像袁宏那样富有才华,而谢尚却不可复遇,寓含着世无知音的感喟。

2.结合全诗赏析尾联的妙处。

阅读下面这首唐诗,完成问题。

旅夜书怀[注]杜甫细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

[注]永泰元年(765),杜甫带家人离开成都草堂,乘舟东下,在岷江、长江一带漂泊。

这首诗大概写于诗人从成都到渝州(治所在今重庆)、忠州(治所在今重庆忠县)的途中。

3.下列对本诗和《登高》这两首诗的理解,不正确的一项是( )A.《旅夜书怀》的标题概括了诗歌的主要内容。

“旅夜”交代时间,点明诗人处境;“书怀”即抒发情感。

B.《旅夜书怀》的尾联是诗人发自肺腑的呐喊,表明诗人决心像沙鸥一样,展翅飞翔,对未来充满了豪情壮志。

C.《登高》一诗精选意象,多处写景抓住了深秋时节的典型特征,因情选景,情景交融,浑然一体。

D.《登高》被后人赞为古今七律第一,其尾联的“繁霜鬓”与“浊酒杯”写尽诗人艰难苦恨的人生境遇和悲凉之情。

4.王国维曾言,一切景语皆情语。

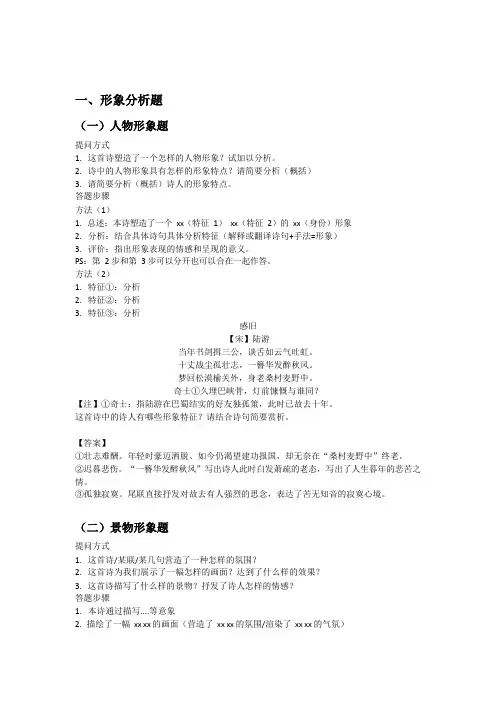

一、形象分析题(一)人物形象题提问方式1. 这首诗塑造了一个怎样的人物形象?试加以分析。

2. 诗中的人物形象具有怎样的形象特点?请简要分析(概括)3. 请简要分析(概括)诗人的形象特点。

答题步骤方法(1)1. 总述:本诗塑造了一个xx(特征1)xx(特征2)的xx(身份)形象2. 分析:结合具体诗句具体分析特征(解释或翻译诗句+手法=形象)3. 评价:指出形象表现的情感和呈现的意义。

PS:第2 步和第3 步可以分开也可以合在一起作答。

方法(2)1. 特征①:分析2. 特征②:分析3. 特征③:分析感旧【宋】陆游当年书剑揖三公,谈舌如云气吐虹。

十丈战尘孤壮志,一簪华发醉秋风。

梦回松漠榆关外,身老桑村麦野中。

奇士①久埋巴峡骨,灯前慷慨与谁同?【注】①奇士:指陆游在巴蜀结实的好友独孤策,此时已故去十年。

这首诗中的诗人有哪些形象特征?请结合诗句简要赏析。

【答案】①壮志难酬。

年轻时豪迈洒脱、如今仍渴望建功报国,却无奈在“桑村麦野中”终老。

②迟暮悲伤。

“一簪华发醉秋风”写出诗人此时白发萧疏的老态,写出了人生暮年的悲苦之情。

③孤独寂寞。

尾联直接抒发对故去有人强烈的思念,表达了苦无知音的寂寞心境。

(二)景物形象题提问方式1. 这首诗/某联/某几句营造了一种怎样的氛围?2. 这首诗为我们展示了一幅怎样的画面?达到了什么样的效果?3. 这首诗描写了什么样的景物?抒发了诗人怎样的情感?答题步骤1. 本诗通过描写....等意象2. 描绘了一幅xx xx 的画面(营造了xx xx 的氛围/渲染了xx xx 的气氛)3. 从而表达了诗人......的情感(心情、心境),达到了.....的效果。

阅读下面这首唐诗,回答问题绝句二首(其一)(唐)杜甫迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

【注释】此诗写于诗人经过“一岁四行役”的奔波流离之后,暂时定居成都草堂时。

1.此诗描绘了怎样的景象?表达了诗人怎样的感情?请简要分析。

2012年高考诗歌鉴赏题1、(江西卷)阅读下面一首宋词,完成后面的题目。

(8分)江城子秦观西城杨柳弄春柔。

动离忧,泪难收。

犹记多情,曾为系归舟。

碧野朱桥当日事,人不见,水空流。

韶华不为少年留。

恨悠悠,几时休。

飞絮落花时候、一登楼。

便作春江都是泪,流不尽,许多愁。

[注]①韶华:青春年华,又指美好的春光。

②变做:纵使。

(1)概括“杨柳”“飞絮”意象的内涵,并分析这首词表达的情感。

(4分)(2)词中“便做春江都是泪,流不尽,许多愁”一句是从“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”(李煜《虞美人》)化用而来,请比较两者的异同。

(4分)2、(辽宁卷)(二)古代诗歌阅读(11分)阅读下面这首宋诗,完成8~9题。

初见嵩山张耒年来鞍马困尘埃,赖有青山豁我怀。

日暮北风吹雨去,数峰清瘦出云来。

[注] 张耒:北宋诗人,苏门四学士之一,因受苏轼牵连,累遭贬谪。

(1)作者初见嵩山是什么样的心情?这样的心情是怎样表现出来的?请结合全诗简析。

(5分)(2)“数峰清瘦出云来”一句妙在何处?“清瘦”有何种精神内涵?(6分)3、(上海卷)(四)阅读下面的作品,完成第14-16题。

(8分)春江晚景张九龄江林皆秀发,云日复相鲜。

征路那①逢此,春心益渺然②。

兴来只自得,佳处莫能传。

薄暮津亭下,余花满客船。

[注]①那:同“哪”。

②渺然:广阔辽远的样子。

(1)与诗歌题目中“江”字直接照应的词语有“江林”“津亭”和“客船”。

(1分)(2)对本诗分析正确的一项是()(3分)A.本诗用典与写实相结合,含蓄而又自然。

B.本诗以咏物为题材,脉络清晰而且顺畅。

C.颔联、颈联对仗工整,符合律诗的要求。

D.全诗的语言清新淡雅,又不失朴实之风。

(3)从情景关系的角度,赏析本诗前两联是如何表达作者情感的。

(4分)5、(天津卷)14. 阅读下面这首律诗,按要求作答。

(8分)野菊【宋】杨万里未与骚人当糗粮①,况随流俗作重阳。

政②缘在野有幽色,肯为无人减妙香?已晚相逢半山碧,便忙也折一枝北京渣油泵黄。

高三高考语文第一轮复习《古代诗歌鉴赏》练习题(附答案解析)1.阅读下面这首汉代古诗,完成(1)-(2)题。

步出城东门无名氏步出城东门,遥望江南路。

前日风雨中,故人从此去。

我欲渡河水,河水深无梁。

愿为双黄鹄①,高飞还故乡。

【注】①黄鹄:传说中的大鸟,一举千里,仙人所乘。

(1)这首诗主要写了哪两件事?它们之间是什么关系?答:________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 解析:本题考查鉴赏诗歌的内容的能力。

概括诗中所述事件,要注意抓住叙事的要素,比如时间是“前日”,地点是“城东门”“江南路”,背景是“风雨中”,人物是“故人”和“我”,行为是送别友人、“还故乡”。

由此可以概括出两件事:游子送友和游子欲归不能。

写游子送友,是为了突出他自己欲归不能的哀愁。

答案:一是游子送友,二是游子欲归不能。

在风雨中送别友人归去,更加衬托出游子的孤独寂寥,越发增添游子的思乡之情,表现出游子不能归乡的哀愁。

(2)这首诗最后两句表达了诗人怎样的思想情感?运用了什么表现手法?请简要分析。

答:________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 解析:本题考查鉴赏诗歌的思想情感和表达技巧的能力。

诗中最后两句运用了想象的表现手法,表达了诗人归乡的强烈愿望,思想情感和表现手法都比较容易分析得出。

2012届高考语文古代诗歌鉴赏复习题3 1.(2011·无为中学月考)阅读下面一首宋词,完成后面的题目。

卜算子□ (南宋)刘克庄片片蝶衣轻,点点猩红小。

道是天公不惜花,百种千般巧。

朝见树头繁,暮见枝头少。

道是天公果惜花,雨洗风吹了。

“片片蝶衣轻,点点猩红小”运用了哪些修辞手法?“朝见树头繁,暮见枝头少”引发了你怎样的感想?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 解析:句中有比喻,两句构成对偶。

关于感想,与花开花落有联系,言之成理即可。

答案:①对偶、比喻。

②示例:花开花落终有时,“万物兴歇皆自然”;花开之际想花落,“劝君惜取少年时”。

2.(2011·合肥一中月考)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

未展芭蕉□ 钱珝冷烛无烟绿蜡干,芳心犹卷怯春寒。

一缄书札藏何事,会被东风暗拆看。

本诗突出的特点是连用了几个比喻,请任选一处分析其意蕴及表达效果。

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 解析:此题考查的是对诗歌表达技巧的鉴赏能力。

答题时先明确诗歌何处运用了比喻修辞,因为诗歌题目是“未展芭蕉”,而诗句并没有出现芭蕉这一意象,由此可知“芭蕉”是诗句中的“烛”“蜡”“芳心”“书札”的本体。

回答其意蕴及表达效果时需要结合有关诗句,并紧扣比喻修辞的特点。

答案:示例一:将未展芭蕉比作蜡烛。

比喻非常新颖,点燃的蜡烛通常给人的感觉是红亮、温暖,这里却说未燃的蜡烛“冷”“绿”,“冷”使人感到那紧紧蜷缩的芭蕉上面似乎笼罩着一层早春的寒意;“绿”则给人美丽的联想。

示例二:把未展芭蕉比成芳心未展的少女。

在料峭春寒中蜷缩着“芳心”的芭蕉,仿佛是一位含情脉脉的少女,由于被寒意袭人的环境所束缚,只能暂时把自己的情怀隐藏在心底。

“怯”字不仅生动地描绘出未展芭蕉在早春寒意包围中蜷缩不舒的形状和柔弱轻盈的身姿,还把未展芭蕉宛若少女娇怯羞涩的神情出神入化地传达出来了。

示例三:将未展芭蕉比作未拆封的书札。

未展芭蕉像是深藏着美好情愫的密封的少女书札,严守着内心的秘密。

“会被东风暗拆看”,既准确地传达出大自然的微妙变化,又惟妙惟肖地写出了少女娇羞的情态,形神兼备,意味无穷。

3.(2011·凤阳荣达复读学校质检)阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

绵谷回寄蔡氏昆仲□ 罗隐一年两度锦江游,前值东风后值秋。

芳草有情皆碍马,好云无处不遮楼。

山牵别恨和肠断,水带离声入梦流。

今日因君试回首,淡烟乔木隔绵州。

【注】诗中提到的锦江、绵州、绵谷都是四川的三个地名。

诗题中的“蔡氏昆仲”,是罗隐游锦江时认识的两兄弟。

在罗隐离开锦江,经过绵州回到绵谷后,蔡氏兄弟还在锦江。

颔联运用了什么修辞手法(对偶除外)?有怎样的表达效果?请作简要分析。

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 答案:运用了拟人的修辞手法。

将人的感情赋予碧草白云,明明是诗人多情,沉醉于大自然的迷人景象,却说芳草像友人一样依依有情,似乎有意绊住马蹄,不让离去;美丽的云彩也像多情的友人一样殷勤挽留自己,有意把楼台层层遮掩,生动形象地表达了诗人对友人的依依不舍之情,寄托了对他们深深的怀念。

4.(2011·百校论坛第二次联考)阅读下面这首宋词,然后回答问题。

酒泉子□ 潘阆长忆西湖,尽日凭栏楼上望。

三三两两钓鱼舟,岛屿正清秋。

笛声依约芦花里,白鸟成行忽惊起。

别来闲整钓鱼竿,思入水云寒。

这首词运用了情景交融和虚实结合的表现手法,请任选一种表现手法,结合具体诗句作简要分析。

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 解析:本题考查诗歌所运用的表现手法。

题干中已经给出了手法,只需按图索骥即可。

答案:言之成理即可。

如:a.情景交融。

钓鱼舟三三两两,悠然闲散;自由自在,雪白的芦花,雪白的鹭鸟,泛舟垂钓,以高洁、闲雅的景物描写表现词人对西湖的热爱,以及急于归隐的情感。

b.虚实结合。

起首两句写作者念念不忘西湖,终日登楼怅想,结尾两句写收拾鱼竿,急欲归隐西湖,抒现实情,是实;中间写景部分则是转入回忆,描摹往昔的西湖美景,写昔日景,是虚。

5.(2011·合肥一中冲刺卷)阅读下面这首唐诗,按要求答题。

绝句漫兴九首(其三)①□ 杜甫熟知茅斋绝低小,江上燕子故来频。

衔泥点污琴书内,更接飞虫打着人。

【注】①这首诗写于杜甫寓居成都草堂的第二年(公元761年)。

请从表现手法的角度,对这首诗作简要赏析。

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 解析:这首诗写频频飞入草堂书斋里的燕子的情景。

首句说茅斋的低矮狭窄,“熟知”,是就燕子而言的。

连江上的燕子都非常熟悉这茅斋的低小,大概是更宜于筑巢吧!所以第二句接着说“故来频”。

三、四两句就细致地描写了燕子在室内的活动:筑巢衔泥点污了琴书不算,还要追捕飞虫甚至碰着了人。

诗人以明白如话的口语,作了细腻生动的刻画,给人以逼真的实感。

答案:这首诗景中含情。

诗人从燕子落笔,细腻逼真地描写了它们频频飞入草堂书斋,“点污琴书”“打着人”等活动。

这些描写既凸现了燕子的可爱之态,又生动传神地表现出燕子对草堂书斋的喜爱,以及对诗人的亲昵。

全诗洋溢着浓厚的生活气息,给人自然、亲切之感,同时也透露出诗人对草堂安定生活的喜悦和悠闲之情。

也可以理解为诗人通过对燕子频频飞入草堂书斋扰人情景的描写,借燕子引出禽鸟也好像欺负人的感慨,表现出诗人远客孤居的诸多烦恼和心绪不宁的神情。

(言之成理即可) 6.(2011·怀宁中学质检)阅读下面的宋诗,然后回答问题。

游月陂□ 程颢月陂堤上四徘徊,北有中天百尺台。

万物已随秋气改,一樽聊为晚凉开。

水心云影闲相照,林下泉声静自来。

世事无端何足计,但逢佳节约重陪。

“林下泉声静自来”一句运用了什么表现手法?请简析其效果。

________________________________________________________________________答案:反衬(以动写静,以有声衬无声),淙淙的泉声更突出了月夜的寂静。

7.(2011·阜阳一中模拟)阅读下面的诗,回答后面的问题。

盆池□ 韩愈池光天影共青青,拍岸才添水数瓶。

且待夜深明月去,试看涵泳几多星。

小池□ 杨万里泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

(1)下列表述不当的一项是( )A.韩诗第二句“拍岸才添水数瓶”用夸张手法写盆池极小。

B.《盆池》的第三、四句写星月无法倒映于池中,从另一角度写出了池小。

C.《小池》诗中,泉曰“眼”,流曰“细”,“细流”前着一“惜”字,足见诗人情趣在于精细处。

D.读《小池》诗,联想“接天连叶无穷碧”诗句,同一诗人,笔法不同。

(2)简述“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”的诗情画意的特点。

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(3)简要说明《盆池》和《小池》在表现手法上有何不同。

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 解析: (1)等到夜深,明月走掉,再看我这小小的盆池里能够“涵泳”多少颗星星?这就是说虽小却能“涵泳”许多星星。

(2)先在脑中想象“蜻蜓立荷尖”的图画,再延伸开去,揣摩这幅画的意蕴。

(3)对比鉴赏。

一个是从大处去写,“天影青青”“涵泳几多星”;一个从小处去写,抓细节“蜻蜓立荷”。

答案:(1)B(2)小荷、蜻蜓,一个“才露”,一个“早立”,两物相依,将自然界的和谐美形容尽致,以自然界的无限生机照亮全诗。

(3)《盆池》取材小,而诗人从大处落墨,以小见大,用大字面写小景致。