《寡人之于国也》导学案及答案资料

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:8

《寡人之于国也》导教案一、教课目的:1、学习本文比喻鲜亮,善用排比,对偶,加强文章气概的特点2、掌握孟子的一些名言和《孟子》中的成语3、理解孟子主张行德政,重视民心的向背,利民保民的踊跃思想二、教课要点:理解孟子的“德政”思想三、教课难点:学习孟子善用比喻说理,气概充足的论辩方法四、教课方法:讲解法、议论法、多媒体教课法【知识链接】一、作者介绍孟子(约前372—前 289),名轲,字子舆,战国邹(今山东邹县东南)人。

当时有名的思想家、政治家、教育家。

《孟子》一书全面反应了孟子的思想。

孟子是继孔子以后的一个最大的儒学大师,一直被以为是继承孔子学说的正统,后代将他和孔子并称。

他曾拒杨墨,反纵横,保护和发展了儒家学说,对当时和后代思想界影响很大。

《孟子》在写作上很有特点。

第一是擅长雄辩,拥有气概充足、感情激烈、笔墨舒畅的风格;采纳了多种方式方法进行争辩,逻辑谨严。

此中最多的是各样发问的方式方法,时而发问,时而设问,时而反问,运用自如,灵巧多变。

其次,善用比喻和寓言陈说事理,争辩是非。

二、创作背景:《寡人之于国也》选自《孟子?梁惠王》,是该篇上部分的第三章,题目是编者加的。

“上古竞于道德,中世逐于智谋,此刻争于气力。

” (《韩非子 ?五蠹》)孟子所处的战国中期,“上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右”(刘向《战国策序》)。

各国诸侯争城夺池,角逐武力,蚕食鲸吞,征战不停;人民徭役沉重,风口浪尖,危在旦夕;社会杂乱,礼法崩坏,世风倾颓,激烈动乱。

势力与暴力被尊崇,霸道被视为天道,攻伐凌侵被视作合理,由大国以“力”一致天下的态势已初步形成。

公元前 361 年,魏惠王迁都大梁(今河南开封),今后,魏又称梁,魏惠王又称梁惠王。

在梁惠王中后期,因为魏国在几次重要战斗中惨遭失败,失掉了往日的富强。

公元前 334 年,梁惠王“卑词厚币以招贤者”,为复兴魏国齐集人材。

孟子被“招贤”应邀到达魏国。

梁惠王对孟子说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,大将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。

《寡人之于国也》课后作业答案(要求都抄写在笔记本或信签纸上,今晚10点以前统一由家长拍照上传顶顶群家校本老师统一批阅。

)【补充笔记】文言知识积累一、通假字1、颁.白者(通“斑”,花白)2、涂.有饿殍(通“途”,路途)3、直.不百步耳(通“只”,只是)4、无.望民之多(通“毋”,不要)5、无.失其时(通“毋”,不要)二、古今异义1、河内凶.(古:收成不好。

今:心狠。

)2、邻国之民不加.少(古:更,再。

今:增加。

)3、或.百步而后止(古:有人,有时。

今:选择连词。

)4、弃甲曳兵而走.(古:逃跑。

今:行。

)5、谷不可胜.食也(古:尽。

今:胜利。

)6、数.罟不入洿池(古:细、密。

今:数字。

)7、斧斤.以时入山林(古:泛指斧子。

今:计量单位。

)三、词类活用1、填然鼓.之鼓:名作动,打鼓。

2、七十者衣.帛食肉衣:名作动,穿。

3、不王.者,未之有也王:名作动,称王。

4、树.之以桑树:名作动,种植。

5、王无罪.岁罪:名作动,归罪、归咎。

6、是使民养生.丧死.无憾也生、死:动作名,活着的人,死去的人。

7、谨.庠序之教谨:形作动,认真从事。

四、特殊句式1、状语后置:申之以孝悌之义(“[以孝悌之义]申之”)树之以桑(“[以桑]树之”)则无望民之多于邻国也(“则无望民之[于邻国]多也”)是何异于刺人而杀之(应是“是[于刺人而杀之]何异”)2、宾语前置句:未之有也(“未有之也”)则何如(“则如何”)五、一词多义以:请以战喻译:用介词可以(之)无饥矣译:凭借介词。

以时入山林译:按照介词。

申之以孝悌之义译:用介词。

《寡人之于国也》导学案(附答案)【学习目标】1.学习了解孟子的仁政思想。

2.掌握重要的实词和虚词的用法3通过朗读体会孟子长于雄辩的语言特色。

【导学过程】一、自主学习1、关于孟子,你知道多少?孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。

他受业于孔子的孙子子思的弟子,是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

其政治主张与社会理想的根本核心是:“民本”、“仁政”。

他直接继承了孔子的师传,他继承和发展了孔子的思想,把孔子侧重于个人道德的“仁”,推演为政治方面的仁政学说。

后世常以“孔孟”并称。

背景资料:《寡人之于国也》选自《孟子·梁惠王》,是该篇上部分的第三章。

“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。

”(《韩非子·五蠹》)孟子所处的战国中期,“上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右”(刘向《战国策序》)。

各国诸侯争城夺池,角逐武力,蚕食鲸吞,征战不断;人民徭役繁重,水深火热,朝不保夕;社会混乱,礼制崩坏,世风倾颓,剧烈动荡。

权势与暴力被推崇,霸道被视为天道,攻伐凌侵被视作合理,由大国以“力”统一天下的态势已初步形成。

公元前361年,魏惠王迁都大梁(今河南开封),此后,魏又称梁,魏惠王又称梁惠王。

在梁惠王中晚期,由于魏国在几次重大战役中惨遭失败,失去了昔日的强盛。

公元前334年,梁惠王“卑词厚币以招贤者”,为振兴魏国聚集人才。

孟子被“招贤”应邀来到魏国。

梁惠王对孟子说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。

叟不远千里,辱幸至弊邑之廷,将何以利吾国?”孟子则以“何必曰利,亦有仁义而已矣”对答,指出专言求利的严重危害性和躬行仁义的重要意义。

二人另一次会面是在禽兽嬉游的池沼边上。

梁惠王得意地问孟子:“贤者亦乐此乎?”孟子以“贤者而后乐此,不贤者虽有此不乐也”对答,并通过历史事实的对比,证明了贤者“偕乐”与不贤者“独乐”有截然不同的结束:文王关爱百姓,百姓爱戴他,因而文王能享其乐,夏桀不恤百姓,百姓怨恨他,因而夏桀不能保其乐。

编号:使用时间:年月日班级:小组:第三单元第8课寡人之于国也学习目标:1、结合注释,借助工具书,归纳文言实词、虚词和文言句式,弄懂文章。

2、自主学习,合作探究,理解文章内容,掌握比喻论证方式和排比、对偶手法。

3、分析孟子的政治主张中的“仁政”思想。

4、提升文言文阅读能力和自主学习、合作探究能力。

重点:归纳文言知识点和比喻论证方式。

难点:孟子政治主张中的仁政思想。

教法:自主预习合作探究巩固检测教具:多媒体教时:3课时预习案学法导航1、认真阅读“文本辅读”中的相关资料,熟读文本。

2、完成“自学检测”所有题目,限时25分钟,独立完成。

3、将预习中疑惑记录到“预习存疑”中,以备小组探究时解决。

Ⅰ文本辅读走近作者:孟子(约前372—前289)名轲,字子舆,邹人。

战国中期思想家、教育家、政治家。

是孔子之孙孔伋(子思)的再传弟子,是孔子之后儒家思想的又一代表人物,元文宗封为“亚圣”,后世并称“孔孟”。

孟子曾把孔子重道德修养的“仁”发展成他的政治理论“仁政”,主张施“王道”,行“王道”,即“省刑罚,薄税敛”,以仁爱之心对待人民。

“仁政”的政治理论是“民本论”,哲学理论是“性善论”。

曾游说各国,讲“唐、虞、三代之德”,但“天下方务于合从连横,以攻伐为贤”,因此他被诸侯认为是脱离实际,加之孟子自己的知识分子的傲骨,不肯趋炎附势,故他的主张不曾被诸侯采纳。

退而与弟子万章、公孙丑著书立说,有《孟子》七章传世。

了解作品:《孟子》现存七章,分别是《梁惠王》《公孙丑》《腾文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。

汉代赵歧注释《孟子》,把每篇都分为上下两部分。

朱熹将《大学》《中庸》《论语》《孟子》合称“四书”。

与《论语》一样,《孟子》也是以记言为主的语录体散文,但《孟子》以雄辩著称,文势磅礴,感情激越。

熟悉背景姓名:组内评价:教师评价:战国中期,各诸侯国的统治者都在讲究变法革新,富国强兵,合纵联横,互相攻伐。

对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

年级活页导学案第周第 23 课时时间月日组长签字制作人:班级姓名《寡人之于国也》学案第一课时学习目标:1、掌握重点文言实词、虚词和特殊句式;2、学习本文的论证方法;学习重点:文中涉及的文言实词、虚词,比喻论证;知识链接:孟子及《孟子》:孟子(前372年-前289年),名轲,字子舆(待考,一说字子车或子居)。

战国时期鲁国人,鲁国庆父后裔。

中国古代著名思想家、教育家,战国时期儒家代表人物。

其与弟子著有《孟子》一书。

孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。

学习过程:一、导入:二、自学指导(一)、听课文录音(或教师范读),正音,诵读(5分钟)。

(二)学生初读开头至“则无望民之多于邻国也”,做到准确翻译文句。

(12分钟后抽查)(看哪些小组翻译得又流利又准确)关注句中重点虚实词的意思及用法①河内凶.,则移其民于.河东。

②河东凶亦然.。

③无如..寡人之用心者④寡人之民不加多..,何也?⑤请以.战喻。

⑥填.然鼓.之。

⑦弃甲曳.兵而走.。

⑧或.百步而后止。

⑨直.不百步耳,是.亦走也。

⑩则无.望民之多于.邻国也。

(三)再读课文开头至“则无望民之多于邻国也”,思考下列问题(8分钟):1、梁惠王有怎样的问题问孟子?明确:2、梁惠王“尽心”的具体表现有哪些?(用文中句子回答)明确:3、孟子如何回答梁惠王的问题?明确:(四)、诵读、背诵课文开头至“则无望民之多于邻国也”(5分钟)(五)当堂训练(15分钟)基础巩固1、下列加点词的解释正确的一项是()(5分)A.河内凶(有战乱)河东凶亦然(这样)B.邻国之民不加(增加)少请以(把)战喻C.填然鼓之(代词,代'鼓')则无望民之多于(比)邻国也D.弃甲曳(拖着)兵而走直(只是、不过)不百步耳2、下面加点词的意义不同的一组是()(5分)A.涂有饿殍而不知发主人忘归客不发B.弃甲曳兵而走斩木为兵C.或五十步而后止人固有一死,或轻于鸿毛,或重于泰山D.是亦走也是使民养生丧死无憾也拓展提升3、对下列各句中'之'的分类正确的一项是(5分)①寡人之于国也②察邻国之政③填然鼓之④上有六龙回日之高标⑤邻国之民不加少A.②④⑤/ ③/ ①B.①③⑤/ ②/ ④C.①②④/ ③⑤D. ①②⑤/ ③④4、翻译文句(16分)(1)河内凶,则移其民于河东。

【自主学习】字音王好(hào)战弃甲曳(yè)兵而走谷不可胜(shēng)食也数罟(cùgǔ)不入湾(wū)池养生丧(sāng)死无憾鸡豚(tún)狗彘(zhì)之畜(xù)然而不王(wàng)者涂有饿莩(piǎo)通假字①无通“毋”,不要。

②无通“毋”,不要。

③颁同“斑”,花白。

④涂同“途”,道路。

古今异义河内凶(古义:谷物收成不好,凶年。

今义:指人和动物暴躁,心肠狠。

)邻国之民不加少(古义:副词,更。

今义:两个或两个以上的东西或数目合在一起。

)或百步而后止(古义:有的人。

今义:表选择的连词,或者。

)是亦走也(古义:跑,逃跑。

今义:行走。

)词类活用情况食:名词作动词,吃。

王:名词作动词,为王,以仁德使天下百姓归顺。

树:名词作动词,种植、栽种。

衣:名词作动词,穿。

鼓:名词作动词,击鼓进军。

文言句式1—5:状语后置;6—7:定语后置。

【合作探究】1.全文共分三部分第一部分(第1段)梁惠王“察邻国之政,无如寡人之用心者”但“邻国之民不加少,寡人之民不加多”据此提出疑问第二部分(“孟子对曰”至“则无望民之多于邻国也”)孟子用设喻的方法,分析“民不加多”的原因第三部分(第3段—5段)阐述了孟子“仁政”的具体内容——使民加多的根本措。

2. 本文记载了孟子和梁惠王的一次对话,围绕“民不加多”的问题展开讨论,阐述了孟子“仁政”的具体内容,并在一定程度上揭露了社会的不平。

3. 其一,结构严谨本文3个部分末尾分别用“寡人之民不加多”“则无望民之多于邻国也”“斯天下之民至焉”,既对各部分内容画龙点睛,又强化了各部分之间的内在联系,使文章层层递进,步步深入,环环相扣,浑然一体,凸显出孟子论辩的雄浑、缜密、深沉的特质其二,善用比喻东汉赵岐《孟子题辞》中说:“孟子长于譬喻,辞不迫切,而意已独至”《孟子》全书261章,其中93章总共使用比喻159种本文“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻其三,气势充沛排偶句式的运用,可突出思想,深化感情,增强气势本文第3段的3种措施和第4段的4种主张,全用排偶,使句式在整齐中具有参差之美,音调铿锵,极富音乐性,强化了小农生产丰衣足食、安居乐业的情景。

寡人之于国也孟子目标导学:1.读准“数罟”“彘”“庠”“莩”等生僻字词的音,归纳“兵”“胜”等多义词的义项。

2.理解孟子的“仁政”思想,认识孟子思想的现代意义。

3.掌握孟子的论辩艺术。

4.树立以天下为己任的正确世界观。

5.归纳多义词的义项,背诵课文。

预习案知识链接:1.作者以及写作背景⑴孟子生平:孟子名轲,字子舆战国时期邹国人,儒家学派代表人,当时著名的思想家、政治家、教育家。

据《史记·孟子荀卿列传》记载,他是子思(孔子孙,名伋)的再传弟子,曾游说齐、宋、滕、魏等国。

当时“天下方务于合从连横,以攻伐为贤”,孟子却说“唐、虞、三代之德”,被诸侯认为迂阔、远离实际,不被采纳。

因此,孟子“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。

后人把他与孔子合称孔孟并尊称他为“亚圣”,《孟子》是记录孟子言行、思想的一部著作。

南宋朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。

⑶孟子的仁政思想:①民本思想:“民为贵,社稷次之,君为轻。

是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

”《孟子尽心下》②国君应以保民为职分:“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧。

”“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也”③反对不义的战争。

孟子说:“春秋无义战。

”又说:“得道者多助,失道者寡助。

”探究案合作探究1.梁惠王为何对“民不加多”倍感忧虑?如何看待今天的人口国策?学生讨论并交流。

2.孟子的“仁政”思想的具体内容是什么?包括几个方面?学生看课文,思考。

提问:怎样才能做到“王道之始”?(要求学生找出三组排比句回答)提问:当采取了这些合理发展生产的措施后,产生的效果是什么?提问:要想“王道之成”还需采取哪些措施?3.归纳概括孟子散文的艺术特色。

4.探究本文的论辩特色。

5.探究:在你看来,梁惠王会采纳孟子的建议吗?为什么?6.走出文本:探究现实意义梁惠王当年是否采纳了孟子的建议都没关系,因为那毕竟是过去的事了,与我们的关系不大了。

《寡人之于国也》导学案【学习重点】1.了解孟子的仁政思想;2。

掌握本文的重点文言实词和文言句式;3。

文中“以五十步笑百步”的比喻的正确理解。

二、了解文学常识1.作者名片真正的大丈夫—-孟子孟子,是真正的大丈夫.因为真正的大丈夫是光明磊落的人,是意志坚定的人,是富有仁德的人,是胸怀宽广的人。

大丈夫人格的获得,孟子有一秘诀:善养浩然之气.何谓“浩然之气"?他说这种“气”“至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间"。

这是一种崇高刚强的正气,一种不可势压利诱的骨气,一种超迈雄放的豪气,一种无所畏惧的勇气,一种宏毅坚定的志气。

孟子这一特点,是他的精神导师孔子所不及的。

宋代理学家朱熹说:“孟子有些英气。

"其实何止是“有些英气”,我敢说,孟子是“极有英气"的。

近人林语堂说:“我们读孟子,可使顽夫廉,懦夫有立志。

”是的,读孟子,能让我们少一些悲悲戚戚,多一些豪迈气度。

无论岁月如何更迭,沧桑如何变幻,永恒与时间是同在的。

2.写作背景战国时代,各诸侯国的统治者,对外争夺域地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争域以战,杀人盈域”;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产力,这就造成了兵员缺乏。

劳力不足,问题十分突出。

争夺人力,成为各诸侯统治者的当务之急,梁惠王也不例外,当然会提出“民不加多"的疑问,孟子便以此为话题,宣传施仁政与行王道。

三、夯实基础知识-—课前预习1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )A.弃甲曳.兵(yè)饿莩.(fú)孝悌.(tì)B.鸡豚.(tún)狗彘.之畜.(zhì chù)C.数罟(shù ɡǔ)不入洿.池(wū)..D.养生丧.死(sānɡ) 衣帛.(bó)庠.序之教(xiánɡ)2.下列句子中加点的词的解释,不.正确的一项是()A.河内凶.,则移其民于河东凶:荒年B.狗彘食人食而不知检.检:同“敛”,收敛,积蓄C.养生丧死无憾.,王道之始也憾:缺憾D.谨.庠序之教,申之以孝悌之义谨:郑重3.下列句子加点词的意义和用法,完全相同的一项是( )A.错误!B.错误!C。

《寡人之于国也》学案教学目标1.学习了解孟子的仁政思想。

2.能归纳“数、发、直、兵、胜”多义词的义项,掌握“或……或……”“直……耳,是……也”“是何异于……”几个句式的特点。

3.熟读课文的基础上背诵课文。

教学重点多义词义项的归纳和孟子仁政思想的理解。

教学难点课文中“以五十步笑百步”的比喻的理解。

第一课时[教学要点] 简介孟子及孟子思想,熟读课文,理清文意。

【单元学习点拨】高考文言文到底考什么?我们学习文言文学什么?应该重点关注哪些知识点?从近几年的高考说明中,可以看到,高考对文言文的考查,有以下几条:①理解常见实词在文中的含义包括通假字、一词多义、词类的活用、古今异义词等。

其中词类的活用包含一般的活用如名词活用为动词,使动用法、异动用法、名称作状语②理解常见文言虚词在文中的用法含“之”“以”“其”“为”“而”“何”“乎”“乃”“且”“若”“所”“焉”“也”“因”“则”“于”“与”“者”等十八个③理解与现代汉语不同的句式和用法主要有判断句、倒装句、被动句、省略句、固定句式。

其中倒装句主要有宾语前置、定语后置、状语后置④理解并翻译文中的句子得分点主要集中在特殊实词(通假字、一词多义、词类的活用、古今异义词)、虚词的意思以及特殊句式、固定句式上(如“直不百步耳,是亦走也“)高考文言文阅读文段尽管是课外的,但是所考查的字词句式基本上都是课内学过的,所以掌握基本字词句式,背诵经典篇章就是我们必须完成的任务。

课前预习检测一.文学常识(1)南宋时朱熹将《大学》、《中庸》、合在一起称“四书”。

(2)孟子,是孔子之后学派的又一位大师,后人将他和孔子并称为“”,称其为“亚圣”。

他的思想核心是“”。

二.孟子名句填空:(1)不以规矩,。

(2)老吾老,以及人之老;。

天下可运于掌。

(3)富贵不能淫,,此之为大丈夫。

(4),不如无书。

(5)天时不如地利,。

(6)穷则独善其身,。

三.查字典,对照课文,给加点字注音,(1)弃甲曳.()兵(2)涂有饿殍.()(3)鸡豚.()狗彘.()之畜.()(4)数.()罟.()不入洿.()池(5)五十者可以衣.()帛矣(6)谨庠.()序之教(7)颁.()白者不负戴于道路矣(8)申之以孝悌()之义(9)是使民养生丧()死无憾也第二课时【知识点拨】如何辨析通假字?很多文言文中都有通假字,如不注意,只是望文生义,就会理解错误,这是中学生阅读文言文的障碍之一。

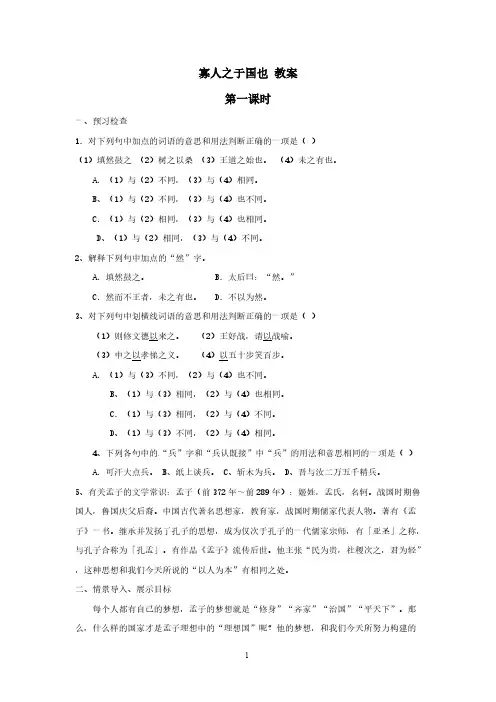

寡人之于国也教案第一课时一、预习检查1.对下列句中加点的词语的意思和用法判断正确的一项是()(1)填然鼓之(2)树之以桑(3)王道之始也。

(4)未之有也。

A.(1)与(2)不同,(3)与(4)相同。

B、(1)与(2)不同,(3)与(4)也不同。

C.(1)与(2)相同,(3)与(4)也相同。

D、(1)与(2)相同,(3)与(4)不同。

2、解释下列句中加点的“然”字。

A.填然鼓之。

B.太后曰:“然。

”C.然而不王者,未之有也。

D.不以为然。

3、对下列句中划横线词语的意思和用法判断正确的一项是()(1)则修文德以来之。

(2)王好战,请以战喻。

(3)申之以孝悌之义。

(4)以五十步笑百步。

A.(1)与(3)不同,(2)与(4)也不同。

B、(1)与(3)相同,(2)与(4)也相同。

C.(1)与(3)相同,(2)与(4)不同。

D、(1)与(3)不同,(2)与(4)相同。

4、下列各句中的“兵”字和“兵认既接”中“兵”的用法和意思相同的一项是()A.可汗大点兵。

B、纸上谈兵。

C、斩木为兵。

D、吾与汝二万五千精兵。

5、有关孟子的文学常识:孟子(前372年~前289年):姬姓,孟氏,名轲。

战国时期鲁国人,鲁国庆父后裔。

中国古代著名思想家,教育家,战国时期儒家代表人物。

著有《孟子》一书。

继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有「亚圣」之称,与孔子合称为「孔孟」。

有作品《孟子》流传后世。

他主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,这种思想和我们今天所说的“以人为本”有相同之处。

二、情景导入、展示目标每个人都有自己的梦想,孟子的梦想就是“修身”“齐家”“治国”“平天下”。

那么,什么样的国家才是孟子理想中的“理想国”呢?他的梦想,和我们今天所努力构建的“社会主义和谐社会”又有着怎么样的相似点呢?就让我们一起走进孟子的《寡人之于国也》,一起来看一下孟子心中的理想国度。

先来看这节课的学习目标:1.学习了解孟子的仁政思想以及“以人为本”的思想。

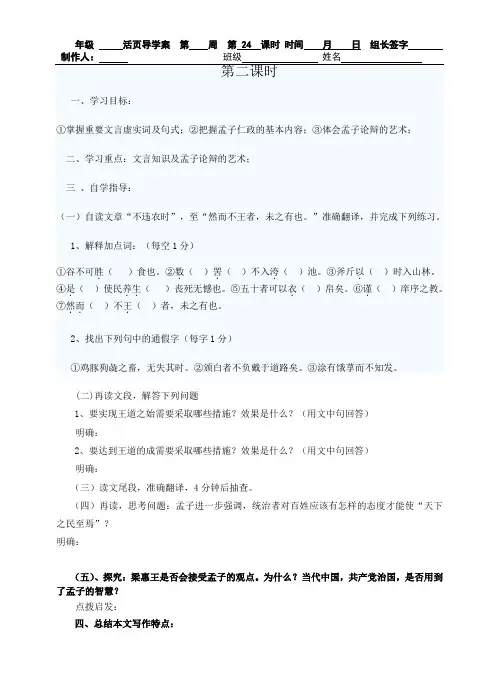

年级活页导学案第周第 24 课时时间月日组长签字制作人:班级姓名第二课时一、学习目标:①掌握重要文言虚实词及句式;②把握孟子仁政的基本内容;③体会孟子论辩的艺术;二、学习重点:文言知识及孟子论辩的艺术;三、自学指导:(一)自读文章“不违农时”,至“然而不王者,未之有也。

”准确翻译,并完成下列练习。

1、解释加点词:(每空1分)①谷不可胜.()食也。

②数.()罟.()不入洿.()池。

③斧斤以.()时入山林。

④是.()使民养生..()丧死无憾也。

⑤五十者可以衣.()帛矣。

⑥谨.()庠序之教。

⑦然而..()不王.()者,未之有也。

2、找出下列句中的通假字(每字1分)①鸡豚狗彘之畜,无失其时。

②颁白者不负戴于道路矣。

③涂有饿莩而不知发。

(二)再读文段,解答下列问题1、要实现王道之始需要采取哪些措施?效果是什么?(用文中句回答)明确:2、要达到王道的成需要采取哪些措施?效果是什么?(用文中句回答)明确:(三)读文尾段,准确翻译,4分钟后抽查。

(四)再读,思考问题:孟子进一步强调,统治者对百姓应该有怎样的态度才能使“天下之民至焉”?明确:(五)、探究:梁惠王是否会接受孟子的观点。

为什么?当代中国,共产党治国,是否用到了孟子的智慧?点拨启发:四、总结本文写作特点:善用比喻;气势充沛总结:水能载舟,亦能覆舟,得民心者得天下。

在构建和谐社会,以人为本的当代中国,远在2300多年孟子的王道思想仍然熠熠生辉。

最后熟读课文,再次感受孟子仁政思想的伟大。

五、当堂训练(一)文言基础题(每空2分)1.对下列句中“之”的意思和用法判断正确的一项是()(1)填然鼓之(2)树之以桑(3)王道之始也。

(4)未之有也。

A.(1)与(2)不同,(3)与(4)相同。

B、(1)与(2)不同,(3)与(4)也不同。

C.(1)与(2)相同,(3)与(4)也相同。

D、(1)与(2)相同,(3)与(4)不同。

2.下列句中加点词语的用法不同于其它三项的一项是()A.五亩之宅,树.之以桑。

《寡人之于国也》导学案答案自学检测一、生字注音好(hào)战弃甲曳(yè)兵而走谷不可胜(shēng)食也数罟(cùgǔ)不入洿(wū)池养生丧(sāng)死无憾鸡豚(tún) 狗彘( zhì)之畜(xù)庠(xiáng)序孝悌(tì)然而不王(wàng)者涂有饿莩(piǎo)二、重点字词1、寡人之于国也,尽心焉耳矣。

焉耳矣:语气词连用2、河内凶,则移其民于河东。

凶:凶年,谷物收成不好3、移其粟于河内。

河东凶亦然。

然:代词,这样4、邻国之民不加少。

加:更加5、填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

既:已经走:逃跑6、数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

数罟:细密的渔网7、斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

斤:斧头以:按照8、鸡豚狗彘之畜无失其时,七十者可以食肉矣。

蓄:蓄养9、百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。

夺:改变10、狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

检:制止、约束发:打开粮仓,赈济灾民三、文言现象通假字直不百步耳(直通“只”,只是,不过)王如知此,则无望民之多于邻国也(无通“毋”,不要)颁白者不负戴于道路也(颁通“斑”头发花白)涂有饿莩而不知发(涂通“途”道路)词类活用1、名词作动词填然鼓之(打鼓)树之以桑(种植)七十者衣帛食肉(穿)黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也(称王)王无罪岁(归咎,怪罪)2、动词作名词是使民养生丧死无憾也(活着的人,死去的人)3、形容词作动词谨庠序之教(认真从事)4、使动用法则移其民于河东,移其粟于河内(使……迁移)四、特殊句式1.判断句(1)是亦走也(2)非我也,岁也。

2.倒装句(1)则无望民之多[于邻国]也颁白者不负戴[于道路]矣(状语后置句)(2)树之[以桑] 申之[以孝悌之义](状语后置句)(3)然而不王者,未之有也(宾语前置句)五、固定句式1、“或百步而后止,或五十步而后止”“有的……有的……”2、“直不百步耳”“只……罢了。

《寡人之于国也》导学案第二课时学习目标1、掌握本文5、6、7自然段所涉及到的字、词、句式等文言现象。

2、能总结出这三段中孟子所提倡的“仁政”思想及其现实意义。

一、前提检测(1)字音字形:给划线词语标注拼音。

胜()食数()罟()洿()池衣()帛鸡豚()狗彘()之畜()庠 ( ) 序然而不王()者孝悌( ) 饿莩( ) (2)找出下列句子中的通假字,并加以解释。

1、颁白者不负戴于道路矣2、涂有饿莩而不知发3无失其时,七十者可以食肉矣二、三问三解(一)自问自解1、解释下面句子中划线字词(1).不违农时,谷不可胜食也。

(2).数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

(3).鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;(4).百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;(5).谨庠序之教,申之以孝悌之义(6).狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

2、翻译下面句子中划线字词,指出词类活用现象。

①七十者衣帛食肉②黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也③是使民养生丧死无憾也。

④谨庠序之教⑤王无罪岁(二)互问合解在5、6、自然段中,孟子提出了哪些使民加多的“仁政”措施?分条罗列并说出其效果。

(三)再问深解孟子的“仁政”思想有何现实意义?(古为今用)三、课堂评估翻译下列句子。

①谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

②狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发四、课堂反思面对一篇陌生的文言文,怎样入手理解文意。

五、布置作业1、用不同颜色的笔纠正导学案错题,归入错题集。

2、背默5、6、7自然段。

寡人之于国也学案(含答案)文本文本4寡人之于国也寡人之于国也孟子核心素养目标1.语言疏通文句,积累重要的实词.虚词及重点文言语法知识。

2.审美融会贯通,欣赏体味孟子散文雄辩的说理艺术。

3.思维读书明理,理解把握文中孟子的“仁政”思想,认识孟子思想的现代意义。

任务情境孟子,是第一个能够正视权贵的智者,“民为贵,社稷次之,君为轻”是他的卓识。

他力劝国君“与民同乐”,“仁民爱物”,“乐以天下,忧以天下”;他希望明君能够施行“仁政”,救百姓于水深火热之中。

寡人之于国也就是孟子和梁惠王围绕“民不加多”的问题展开的讨论,文章阐述了孟子“仁政”的具体内容,并在一定程度上揭露了社会的不平等。

让我们走进孟子,领略他的“仁政”主张,学习借鉴他高明的论辩艺术,品味他气势磅礴.酣畅淋漓的语言风格。

一.诵读全文,解释加点词的意思,并回答段后问题。

第1段梁惠王曰“寡人之于国也,尽心焉耳矣。

河内凶收成不好,荒年,则移其民于河东,移其粟于河内。

河东凶亦然这样。

察观察邻国之政,无如没有像寡人之用心者。

邻国之民不加更少,寡人之民不加多,何也”第1段为文章的第一部分,概括这部分的主要内容梁惠王提出“民不加多”的疑问。

第2段孟子对曰“王好战,请请允许我以战喻。

填然鼓击鼓之,兵刃既已经接接触.交锋,弃甲铠甲曳拖着兵而走逃跑,或有的人百步而后止,或五步而后止。

以用,凭,拿五步笑百步,则何如”第3段曰“不可直只是,不过不百步耳罢了,是亦走也。

”第2.3段为文章的第二部分,概括这部分的主要内容孟子采用了“引君入瓮”的论辩方式,分析了梁惠王“民不加多”的原因。

第4段曰“王如知此,则无同“勿”,不要望民之多于邻国也。

不违违背.违反农时季节,谷不可胜尽食也。

数细密罟渔网不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

斧斤以按照时入山林,材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生供养活着的人丧死为死了的人办丧事无憾也。

养生丧死无憾,王道之始也。

五亩之宅,树种植之以桑,五者可以衣穿帛矣。

《寡人之于国也》导学案姓名学号【学习目标】1、了解关于作者生平、时代背景;2、根据学法指导,准确断句;3、结合句子成分,准确翻译字词和理解活用.【导学过程】作者简介:填空:孟子(前372年-前289年),名,字。

时期鲁国人。

中国古代著名思想家、教育家,战国时期代表人物。

著有《》一书.孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“”之称,与孔子合称为“ "一、自主学习【滴水石穿·夯实基础】1.看清字形,标出注音,王好.( )战弃甲曳.( )兵而走谷不可胜.( )食也数罟..( )()不入洿.( )池谨庠.( )序之教养生丧.( )死无憾鸡豚.( )狗彘.( )之畜申之以孝悌.()之义然而不王.( )者涂.有饿莩.( )2.字词解释第一段梁惠王曰:“寡人之于.( )国也,尽心焉耳矣。

河内..( )凶.(),则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。

察邻国之政,无如..()寡人之用心者。

邻国之民不加.( )少,寡人之民不加多,何也?”【译文】梁惠王说:“我对国家的治理,很尽心竭力的吧!黄河以南发生灾荒,就把那里的灾民移往黄河以东,把河东的粮食运到河南.当河东发生灾荒的时候,我也是这样做的.看看邻国...的君主主办政事,没有像我这样尽心尽力的。

可是.............的.百姓并不见......................,.邻国的百姓并不见减少,而我增多,这是什么原因呢?”第二段孟子对曰:“王好战,请以战喻.( )。

填然..( )鼓.( )之,兵刃既接..( )而走.或.( )百步而后止,或五..( ),弃甲曳兵十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”【译文】孟子回答道:“大王您喜欢打仗,就让我用打仗来打比方吧.战鼓咚咚敲响,交战激烈了,战败的士兵丢盔弃甲拖着武器逃跑,有的跑了上百步才停下,有的跑了五十步就停了脚。

跑了五十步的人因此就去讥笑跑了一百步的人,您觉得行不行呢?”第三、四段曰:“王如知此,则无.( )望民之多于邻国也。

1 《《寡人之于国也》导学案【学习目标】1.了解作者,作品及相关知识。

2.积累文中重点字、词、句式。

3.疏通课文,把握文章的主旨及结构。

【知识导学】 1.作者简介:孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,战国邹(今山东邹县东南)人。

当时著名的思想家、政治家、教育家。

据《史记·孟子荀卿列传》记载,他是子思(孔子孙,名伋)的再传弟子,曾游说齐、宋、滕、魏等国。

当时“天下方务于合从连横,以攻伐为贤”,孟子却说“唐、虞、三代之德”,被诸侯认为迂阔、远离实际,不被采纳。

因此,孟子“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。

2.《孟子》简介:《孟子》一书全面反映了孟子的思想。

孟子是继孔子之后的一个最大的儒学大师,一向被认为是继承孔子学说的正统,后世将他和孔子并称。

他曾拒杨墨,反纵横,维护和发展了儒家学说,对当时和后世思想界影响很大。

《孟子》在写作上很有特色。

首先是善于雄辩,具有气势充沛、感情强烈、笔墨酣畅的风格;采用了多种方式方法进行辩论,逻辑谨严。

其中最多的是各种发问的方式方法,时而提问,时而设问,时而反问,运用自如,灵活多变。

其次,善用比喻和寓言陈述事理,辩论是非。

3. 背景资料:《寡人之于国也》选自《孟子·梁惠王》,是该篇上部分的第三章。

“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。

”(《韩非子·五蠹》)孟子所处的战国中期,“上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右”(刘向《战国策序》)。

各国诸侯争城夺池,角逐武力,蚕食鲸吞,征战不断;人民徭役繁重,水深火热,朝不保夕;社会混乱,礼制崩坏,世风倾颓,剧烈动荡。

权势与暴力被推崇,霸道被视为天道,攻伐凌侵被视作合理,由大国以“力”统一天下的态势已初步形成。

公元前361年,魏惠王迁都大梁(今河南开封),此后,魏又称梁,魏惠王又称梁惠王。

在梁惠王中晚期,由于魏国在几次重大战役中惨遭失败,失去了昔日的强盛。

《寡人之于国也》导学案及答案《寡人之于国也》导学案一、教学目标:1、学习本文比喻鲜明,善用排比,对偶,增强文章气势的特点2、掌握孟子的一些名言和《孟子》中的成语3、理解孟子主张行仁政,重视民心的向背,利民保民的积极思想二、教学重点:理解孟子的“仁政”思想三、教学难点:学习孟子善用比喻说理,气势充沛的论辩方法四、教学方法:讲授法、讨论法、多媒体教学法【知识链接】一、作者介绍孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,战国邹(今山东邹县东南)人。

当时著名的思想家、政治家、教育家。

《孟子》一书全面反映了孟子的思想。

孟子是继孔子之后的一个最大的儒学大师,一向被认为是继承孔子学说的正统,后世将他和孔子并称。

他曾拒杨墨,反纵横,维护和发展了儒家学说,对当时和后世思想界影响很大。

《孟子》在写作上很有特色。

首先是善于雄辩,具有气势充沛、感情强烈、笔墨酣畅的风格;采用了多种方式方法进行辩论,逻辑谨严。

其中最多的是各种发问的方式方法,时而提问,时而设问,时而反问,运用自如,灵活多变。

其次,善用比喻和寓言陈述事理,辩论是非。

二、创作背景:《寡人之于国也》选自《孟子•梁惠王》,是该篇上部分的第三章,题目是编者加的。

“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。

”(《韩非子•五蠹》)孟子所处的战国中期,“上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右”(刘向《战国策序》)。

各国诸侯争城夺池,角逐武力,蚕食鲸吞,征战不断;人民徭役繁重,水深火热,朝不保夕;社会混乱,礼制崩坏,世风倾颓,剧烈动荡。

权势与暴力被推崇,霸道被视为天道,攻伐凌侵被视作合理,由大国以“力”统一天下的态势已初步形成。

公元前361年,魏惠王迁都大梁(今河南开封),此后,魏又称梁,魏惠王又称梁惠王。

在梁惠王中晚期,由于魏国在几次重大战役中惨遭失败,失去了昔日的强盛。

公元前334年,梁惠王“卑词厚币以招贤者”,为振兴魏国聚集人才。

孟子被“招贤”应邀来到魏国。

梁惠王对孟子说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。

叟不远千里,辱幸至弊邑之廷,将何以利吾国?”孟子则以“何必曰利,亦有仁义而已矣”对答,指出专言求利的严重危害性和躬行仁义的重要意义。

二人另一次会面是在禽兽嬉游的池沼边上。

梁惠王得意地问孟子:“贤者亦乐此乎?”孟子以“贤者而后乐此,不贤者虽有此不乐也”对答,并通过历史事实的对比,证明了贤者“偕乐”与不贤者“独乐”有截然不同的结束:文王关爱百姓,百姓爱戴他,因而文王能享其乐,夏桀不恤百姓,百姓怨恨他,因而夏桀不能保其乐。

正是在接触、交谈的过程中,孟子与梁惠王彼此有了进一步了解,于是有了《寡人之于国也》这么一次传诵千古的政事问答。

学习过程:一. 学生迅速诵读课文,读准字音,是通假字的注明。

二. (1)弃甲曳()兵三. (2)涂()有饿piǎo ()四. (3)鸡豚()狗彘()之畜()五. (4)数()罟()不入wū()池六. (5)无()失其时七. (6)谨庠()序之教八. (7)颁()白者不负戴于道路矣九. (8)申之以孝tì()之义十. .通过阅读课文,整体把握课文一共七段,可以分成几部分?每段的内容是什么?(学法指导:本文通篇对话,要分层,就要大体了解每部分的内容,对课文了解后再去分层)三研读课文第一部分,完成下列问题.1. 解释重点字词.河()内凶()邻国之民不加()少2. 翻译重点句子。

(指导:注意句式特点和重点字词的落实)(1)察邻国之政,无如寡人之用心者。

------------------------------------------------------------------(2)邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?-------------------------------------------------------------3. 文段小结:本段写梁惠王把自己的治国之道与“邻国之政”进行比较,说明自己的治国措施和“邻国之政”并无本质区别。

4. 诵第一自然段.四 .研读第二部分,完成下列问题.1.解释重点字词.兵刃既()接弃甲曳兵而走()或()百步而后止直()不百步耳是()亦走也2. 翻译重点句子。

(指导:注意句式特点和重点字词的落实)(1)不可,直不百步耳,是亦走也.---------------------------------------------------------------------- (2)王知如此,则无望民之多于邻国也.-----------------------------------------------------------------------3. 文段分析,思考。

(1)孟子对梁惠王这个疑问是如何分析的?(或:孟子是怎样说明梁惠王移民移粟的措施与“邻国并无本质区别的?)(2)对“五十步笑百步”喻义如何理解?(因“五十步笑百步”的喻义理解是本文的教学难点,所以,应采取学生广泛讨论、相互交流的方法,教师稍作点拨分析)4. 背诵第二部分。

五. 研读第三部分,完成下列问题.1.解释重点字词.不违()农时斧斤以()时入山林谨()庠序()之教申()之以孝悌之义()然而不王()者王无罪()岁狗彘食()人食()而不知检()涂()有饿殍而不知发()2 .翻译重点句子。

(指导:注意句式特点和重点字词的落实)(1)谨庠序之教,申之以孝悌之义。

--------------------------------------------------------------------------------- (2)然而不王者,未之有也。

-------------------------------------------------------(3)狗彘食人食而不知检,涂有饿殍而不知发.-------------------------------------------------3.文段分析,思考。

(1)提问:怎样才能做到“王道之始”?要求学生找出并画出三组排比句。

(2)提问:当采取了这些合理发展生产的措施后,产生的效果是什么?要求学生找出并画出排比句,各自朗读,合书回答。

4.背诵第三部分。

六.小结.七.当堂检测。

1.默写第一自然段.2.背诵第二部分.[延伸阅读]阅读下文,完成文后要求。

孟子见梁惠王,出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。

卒①然问曰:‘天下恶乎定?’吾曰:‘定于一。

’‘孰能一之?’对曰:‘不嗜杀人者能一之。

’‘孰能与之?’对曰:‘天下莫不与也。

王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁②矣。

天油然③作云,沛然④下雨,则苗浡⑤然兴之矣。

其如是,孰能御之?今夫天下之人牧⑥,未有不嗜杀人者也。

如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。

诚如是也,民归之,由⑦水之就下,沛然谁能御之?“《孟子·梁惠王章句上》提示:这一章孟子论述了“不嗜杀人者能一之”的思想。

孟子主张国家统一。

实现统一,孟子反对杀人,也就是反对战争。

不嗜杀人者能一之,也就是行仁政者能统一天下。

[译文]孟子谒见梁惠王,出来以后,对人们说:“远远打量,不像个国君的样子;走近以后,也看不到足以令人敬畏的气势。

他蓦地问我:‘天下要则那样能够才能安定呢?’我回答说:‘天下归于统一就会安定。

’‘那么谁能统一天下呢?’他又问道。

‘不随便杀人的国君能统一天下。

’我回答道。

‘那么又有谁来追随他呢?’他又问。

我回答说‘天下的人没有谁不愿拥护他的。

您知道禾苗的生长情况吗?如果七、八月份久旱不雨,那禾苗就会枯萎。

(但如果)天上又出现降雨云,并降下大雨,那禾苗就会生机勃勃地重新生长起来。

像这种情况,有谁能改变呢?现在各国国君,没有谁不是杀人成性地暴君。

倘有一位不随便杀人、不草菅人命地君王,那么普天下的人民都会伸长脖子期待他解救。

果真是这样,老百姓归附拥戴他,就像水流向低处,湍急迅猛,什么也挡不住啊!”答案:一:①yè②tú涂通假字,同“途”,莩③tún彘xù④cùgǔ洿⑤wú无通假字,同“毋”⑥xiáng⑦颁bān通假字,同“斑’⑧悌二.全文可分为三个部分。

第一部分(第一段),写梁惠王为自己“尽心于国”,而“民不多加”提出疑问。

第二部分(“孟子对曰”至“则无望民之多于邻国也”),依据梁惠王有通过政治手段使“民加多”的愿望,孟子帮助他认识到在政治上与邻国相比,只是做了一些救灾的好事而已,本质上并没有区别,使文章自然而然过渡到第三部分。

第三部分(第三段至第五段),根据梁惠王有探求如何使“民加多”的心理,以及战国时国君所有的“统一天下”的宏愿,孟子提出自己的“仁政”主张,即减轻徭役、发展农林牧渔生产而使民“不饥不寒”,并在此基础上兴办教育等具体措施和要求,并强调指出,只有通过解决人民经济生活的问题而取得人民拥戴,才能称王于天下。

三.1. 黄河谷物收成不好,荒年更2. (1)了解一下邻国的政治,没有像我这样用心的。

(2)邻国的百姓不见减少,我的百姓不见增多,这是为什么呢?四.1. 已经逃跑有的人只是,不过代词,这2. (1)不行,只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。

(2)大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。

(2) (1)孟子以战争中“五十步笑百步”为喻,说梁惠王的“移民移粟”是小恩小惠,与邻国统治者的治国不尽心实际上没有什么本质区别,只是形式上数量上的不同而已。

(2)孟子通过设喻——设圈套,诱使对方在不知不觉中说出:“不可,直不百步耳,是亦走也。

”这正好走进“圈套”,所以,孟子说:“王如知此,则无望民之多于邻国也”,回答了“民不加多”的原因。

梁惠王认为自己对待百姓的政策比邻国都好,但孟子却指出,魏国的政策虽好一些,但与邻国相比,不过是“五十步笑百步”,本质上都是相同的。

也就是孟子用“五十步笑百步”的比喻作譬,说明梁惠王比别的国王好不了多少。

五.1. 违背,违反按照谨慎,认真从事反复陈述道理为王,使天下百姓归顺归罪吃,动词食物,名词制止,约束道路打开粮仓,赈济百姓2. (1)认真的兴办学校教育,把尊敬父母,敬爱兄长的道理反复将给百姓听。

(2)这样还不能使天下归服的,是从来不曾有过的事情.(3)猪狗吃掉了百姓的粮食却不加以制止,道路上有饿死的人却不曾想到打开仓廪加以拯救。

3.(1)不违农时,谷不可胜食也。

数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

斧斤以时人山林,材木不可胜用也。

(2)五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉也。

百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝梯之义,颁白者不负戴于道路矣。

七十者衣帛食肉黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。