心 脏 检 查(诊断)

- 格式:ppt

- 大小:16.73 MB

- 文档页数:80

一、实习背景随着医学技术的不断发展,超声诊断已成为临床医学中不可或缺的诊断手段之一。

心脏腹部彩超作为超声诊断的重要分支,对于心血管疾病、腹部脏器疾病等具有重要的诊断价值。

为了提高自己的专业技能,我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX 月在XX医院超声科进行了为期一个月的心脏腹部彩超实习。

二、实习目的1. 熟悉心脏腹部彩超的基本原理、操作方法及临床应用;2. 掌握心脏、腹部脏器正常及异常声像图特点;3. 提高对心脏、腹部疾病诊断的准确性和临床思维能力;4. 培养良好的职业道德和团队协作精神。

三、实习内容1. 心脏彩超(1)操作方法:首先进行常规二维超声检查,包括左室长轴、左室短轴、心尖四腔、胸骨旁左室长轴等切面。

然后进行M型超声心动图、多普勒超声心动图检查,观察心脏各瓣膜、心壁、心腔大小、血流速度等。

(2)实习内容:在实习过程中,我跟随带教老师学习了心脏彩超的操作技巧,掌握了心脏各切面的扫查方法。

通过观察正常心脏的声像图,了解了心脏各结构的特点。

同时,通过分析部分患者的异常声像图,学习了常见心脏疾病的诊断方法。

2. 腹部彩超(1)操作方法:首先进行常规二维超声检查,包括肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、肾上腺等脏器的扫查。

然后进行多普勒超声检查,观察脏器血流情况。

(2)实习内容:在实习过程中,我跟随带教老师学习了腹部彩超的操作技巧,掌握了腹部各脏器的扫查方法。

通过观察正常脏器的声像图,了解了各脏器的特点。

同时,通过分析部分患者的异常声像图,学习了常见腹部疾病的诊断方法。

四、实习收获1. 理论知识:通过实习,我对心脏腹部彩超的基本原理、操作方法及临床应用有了更深入的了解,为今后的临床工作打下了坚实的基础。

2. 实践技能:在实习过程中,我跟随带教老师学习了心脏腹部彩超的操作技巧,提高了自己的实际操作能力。

3. 临床思维:通过分析患者的声像图,我学会了如何结合临床表现进行诊断,提高了自己的临床思维能力。

4. 团队协作:在实习过程中,我学会了与同事、医生、护士等共同协作,提高了自己的团队协作能力。

心脏一、心脏外形的改变:1.二尖瓣型心脏(梨形心):肺动脉凸出,心尖圆隆上翘,主动脉结缩小或正常,反映右心负荷过大,常见于二尖瓣疾患、房室隔缺损、肺动脉瓣狭窄、肺动脉高压和肺源性心脏病。

2.主动脉型心脏:肺动脉段凹陷及心尖下移,升主动脉右凸,主动脉结多增宽,心室段延长,反映左心负荷过大,常见于主动脉瓣疾患、高血压、冠心病或心肌病。

3.普大型心脏:心脏均匀地向两侧增大,肺动脉段平直,主动脉结正常,常见于心包、心肌损害或以右心房增大较著的患者。

4、靴形心脏:心底增宽,肺动脉段平直或凹陷,心尖圆隆上翘,右心室增大,常见于法洛四联症等先心病。

二、心脏房室增大1.左室增大:后前位,左心室段延长,心尖下移;左心室段向左膨隆,相反搏动点上移;心腰凹陷。

左前斜位,左心缘向后凸出,左前斜位转到60°时左室仍与脊柱重叠,室间沟前移。

2.右室增大:后前位,心尖圆隆、上翘;肺动脉段饱满、凸出。

右前斜位,右室前缘呈弧形、前凸,心前间隙缩小和下部闭塞,肺动脉圆锥隆起;左前斜位,右室膈段增长,室间沟后上移。

3.左房增大:后前位,右心缘的双重密度影或双重边界或双心房影或双弧影。

右前斜位,服钡食管左房段压迹明显,向后移位;左前斜位,增大左房使左主支气管上移、变窄,左侧位服钡,可见增大的左房,使食管局限后移。

4.右房增大:前后位,右心房段向后上膨凸,右心房比心高>0.5。

左前斜位,心缘右房段延长凸出。

三、肺血流异常1.肺充血(肺血增多):主要见于左向右分流的先天性心脏病,如房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭。

X线变现为:肺动脉段膨隆,肺门影增大,右下肺动脉干增粗超出15mm,周围肺血管纹理也呈比例的增粗、增多。

扩张血管边缘较清楚。

肺动脉段与两侧肺门血管搏动增强,透视下称“肺门舞蹈”。

2.肺缺血(肺血减少):右心室流出道受阻,造成肺循环血流量减少。

典型X线变现:肺血管纹理纤细,肺门影变小,肺动脉段平直或凹陷,当肺动脉狭窄时,由于瓣后血涡流,导致肺动脉段直立性凸出。

心功能测定是医学上用于评估心脏功能的一种重要手段,主要通过一系列检查和测试来评估心脏的泵血能力和其他相关功能。

以下是几种常见的心功能测定方法:

1. 心脏超声检查(超声心动图):这是一种无创、无痛、无辐射的检查方式,通过高频声波显示心脏的结构和功能。

它可以检测心脏瓣膜疾病、心肌疾病、心脏收缩和舒张功能等。

2. 心电图:心电图通过记录心脏的电活动来评估心脏的功能。

它可以检测心律失常、心肌缺血或梗死等疾病。

3. 核磁共振成像(MRI):MRI是一种无辐射的影像学检查,可以详细显示心脏的结构和功能。

它常用于心肌病和心包疾病的诊断。

4. 心导管检查:这是一种有创检查,需要将导管插入心脏血管进行测量。

它能精确测定心脏的血流动力学参数,如心输出量、肺动脉压力等。

5. 生物标志物检测:血液中的某些生物标志物,如脑钠肽(BNP)或心肌肌钙蛋白,可以用于评估心脏功能。

这些生物标志物在心脏病发作、心肌炎或其他心脏疾病时会升高。

6. 运动负荷试验:通过让病人在运动状态下进行心电图监测,评估心脏对体力负荷的反应,有助于发现潜在的心血管疾病。

总的来说,以上每种方法都有其独特的应用场景和限制,医生会根据具体情况选择合适的心功能测定方法。

彩色多普勒超声心动图诊断镜面右位心伴内脏转位1例体会镜面右位心是一种少见的先天性心脏转位,彩色多普勒超声心动图发现心脏血流转位是诊断右位心的可靠和简便手段,因此,腹部超声检查发现内脏转位时应行心脏超声探查以减少右位心的漏诊。

标签:彩色多普勒超声心动图;镜面右位心;内脏转位镜面右位心是一种少见的先天性心脏位置改变,心房、心室、大动脉和内脏的位置均可出现转位[1],常伴有心内结构异常与胸腹部脏器转位并存,患者一般终生无症状,仅在体检时发现。

彩色多普勒超声(Color Doppler flow imaging,CDFI)血流显像检查对诊断镜像右位心及并存心内畸形可作为首选或筛选方法。

笔者在B超检查中诊断右位镜面心伴内脏转位1例,现报道如下:1 临床资料患者,女,68岁,因上腹痛2 h就诊。

B超检查示:肝脏、胆囊位于左上腹,脾脏位于右上腹,未见异常;下腔静脉位于脊柱左前方,腹主动脉位于脊柱右前方;右肾形态失常,体积增大,于肾上极可见一个无回区暗区,大小约2.5 cm×2.2 cm,壁薄,边界清,后方回声增强。

因其肝胆脾位置完成倒转,建议其做彩色多普勒超声心动图检查,结果发现:心尖在右侧胸腔,心房反位,心室左袢,主动脉与左室连接,肺动脉与右室连接,主动脉、降主动脉都在右侧,右心房、上腔静脉和升主动脉在左侧。

其形态犹如正常心影的镜面像。

各腔室连续完整,各瓣膜未见异常反流。

超声诊断:镜面右位心伴内脏转位;右肾囊肿。

2 讨论右位心(dextrocardia)是心脏在胸腔的位置移至右侧的总称,是一种少见无分流的先天性心血管病,发病率约2/10 万[2]。

它是由于心脏本身的袢曲在胚胎发育早期旋转异常所致,它是一种先天性心脏位置异常,其病因是胚胎发育过程中全部内脏反转,心球室襻向左前方扭曲(左位球室襻),以后心脏又向右旋转,恰好与正常方向相反所致[3]。

右位心一般可分为三种类型,①镜像右位心:心脏在胸腔的右侧,其心房、心室和大血管的位置宛如正常心脏的镜中像,常伴有内脏转位。

诊断学名词解释病史采集:即问诊,通过医生与患者进行提问和回答了解疾病的发生与发展的过程。

症状:患者病后对机体生理功能异常的自身体验和感觉。

体征:是患者的体表或内部结构发生可察觉的改变。

体格检查:医生用自己的感官或传统的辅助器具对患者进行系统的观察和检查,揭示机体正常和异常征象的临床诊断方法。

检体诊断:医师进行全面体格检查后对病人健康状况和疾病状态提出的临床判断,称为检体诊断。

实验室检查:通过物理、化学、生物等实验室方法对患者的血液、体液分泌物、排泄物、细胞取样、组织标本等进行检查,从而获得病原学、病理形态学或器官功能状态等资料,结核病史、临床症状和体征进行全面分析的诊断方法。

问诊:医师通过对患者或相关人员的系统询问获取病史资料,经过综合分析而做出临床判断的一种诊法。

主诉:为患者感受最主要的痛苦或最明显的症状或(和)体征,也就是本次就诊最主要的原因及其持续时间。

现病史:是病史中的主体部分,它记述患者患病后的全过程,即发生、发展、演变和诊治经过。

既往史:包括患者既往的健康状况和过去曾经患过的疾病、外伤手术、预防注射、过敏、特别是与目前所患疾病有密切关系的情况。

发热:当机体在致热源作用下或各种原因引起提问调节中枢功能障碍时,体温升超出正常范围,称为发热。

热型:发热患者在不同时间测得的体温数值分别记录在体温单上,将各体温数值连接起来成体温曲线,该曲线的不同形态(形状)称为热型。

稽留热:体温恒定的维持在39~40℃以上的高水平,达数天或数周,24h内体温波动范围不超过1℃。

常见于:大叶性肺炎、斑疹伤寒、伤寒高热期。

弛张热:又称败血症热型。

体温常在39℃以上,波动幅度大,24h内波动范围超过2℃,但都在正常水平以上。

常见于:败血症、风湿热、重症结核、化脓性炎症。

间歇热:体温骤升达高峰后持续数小时,又迅速降至正常水平,无热期(间歇期)可持续1天至数天,如此高热期与无热期反复交替出现。

常见于:疟疾、急性肾盂肾炎。

诊断术语名词解释参数体现医师诊断健康指导前负荷增加前负荷俗称“容量量负荷”,是指⼼心肌收缩之前所遇到的阻⼒力力或负荷,即在舒张末期,⼼心室所承受的容量量负荷或压⼒力力就是前负荷。

左室舒张末⾎血量量(L VDV)增加、左室舒张末期压⼒力力(L VDP)增加。

临床上舒张压正常、⽆无头晕、胸闷等症状则可视为正常。

反之则建议患者进⼀一步做⼼心脏超声类检查,如其它检查均未发现明显异常,则需建议患者注重⽇日常⽣生活习惯,避免如房间隔、室间隔缺损、动脉导管未闭可使容量量负荷增加的⼼心脏类疾病的发⽣生。

切忌肥⾁肉等油腻⻝⾷食物,少⻝⾷食甜⻝⾷食.每⽇日膳⻝⾷食搭配以瘦⾁肉与⾖豆类搭配,粗粮与细粮搭配,蔬菜与⽠瓜果搭配为好.每餐进⻝⾷食有⼋八,九分饱就可以了了.⻝⾷食物,⽔水和其它饮料料摄⼊入过多,会迅速增加⾎血容量量,从⽽而增加患者⼼心脏负担。

后负荷增加后负荷是指⼼心肌收缩之后所遇到的阻⼒力力或负荷,⼜又称“压⼒力力负荷”。

外周⾎血管阻抗(SVR)增⼤大、⾎血液粘性(V)增⾼高、有效循环容量量(GCV)增加。

临床上如⽆无呼吸困难、易易疲劳等症状,则可视为正常,⼀一般肥胖者后负荷增加居多,注意合理理饮⻝⾷食即可。

如有异常症状建议患者进⼀一步胸部X线检查。

如其它检查均未发现明显异常,则需建议患者注重⽇日常⽣生活习惯,避免如⼼心⼒力力衰竭等⼼心脏类疾病的发⽣生。

应该注意饮⻝⾷食,低脂肪⾼高纤维.情绪应该稳定,保持充⾜足睡眠.养成良好⽣生活习惯,定时排便便,不不能过度劳累。

⼼心肌耗氧增加⼼心肌耗氧量量是指⼼心肌在⼀一定的时间内所需要的氧⽓气的量量。

⼼心肌耗氧量量(CMO)增加。

只是单纯的⼼心肌耗氧量量(CMO)增加,临床上⽆无易易出冷汗、头痛、头晕、呼吸异常等症状,则并⽆无⼤大碍,如有其它异常症状建议进⼀一步做动态⾎血压、动态⼼心电、⼼心脏彩超等综合检查判断。

注意饮⻝⾷食清淡、戒烟戒酒。

⼼心肌耗氧降低⼼心肌耗氧量量是指⼼心肌在⼀一定的时间内所需要的氧⽓气的量量。

临床病例讨论病例一病历摘要:患者沈某,男,80岁,石家庄市人。

主诉心慌气短,胸部憋闷两周入院。

患者诉说,两周前突然感到心慌气短伴胸部憋闷,但无明显疼痛。

并逐渐出现下肢和阴囊浮肿,尿少。

过去有高血压病史,无慢性支气管炎及糖尿病史。

入院后查体:体温37℃;心率96-124次/分;血压162/104mm汞柱。

神志清楚,端坐呼吸,口唇和指趾发绀,下肢、阴囊和骶部轻度指凹性水肿,呈慢性痛楚病容。

听诊心尖部无杂音,两侧腋下、肺底部可闻及水泡音。

心脏叩诊发现心脏扩大。

眼底检查可见细动脉硬化现象。

肝肋下4cm,稍有压痛。

实验室检查:心电图显示阵发性房颤和有心肌梗塞可能。

血常规:血红蛋白140g/L; 红细胞×1012/L; 白细胞×109/L, 中性80%,淋巴20%。

尿液检查:尿蛋白阳性,尿沉渣中有少量红细胞、白细胞。

血沉试验在第一小时末为1mm。

入院后给予强心药,控制心衰等治疗措施,患者症状暂时有所缓解。

住院第三,患者下床去厕所,途中突然感到心前区持续性紧迫感(缺氧冠脉痉挛梗死),呼吸急促,头昏眼花,倒地不起。

住院第四天开始神志模糊,终日呻吟,呼唤胸闷难言,心音减弱,血压降至90/?mm汞柱,体温降至35℃,出冷汗(心源性休克),脉搏不能触及。

最终心跳突然停止,继之呼吸停止。

临床诊断:高血压病合并冠状动脉粥样硬化性心脏病;心肌梗塞;肾动脉硬化;脑动脉硬化。

病人死于心肌梗塞和心力衰竭。

尸体解剖:全身水肿,以下肢、臀部、骶部、阴囊和下腹部明显。

胸腔内含草黄色清亮积液,左侧450ml, 右侧400ml。

腹腔内也有100ml草黄色清亮积液。

肝脏肿大,(漏出液)上界位于第四肋间,下缘在右肋下4cm,剑突下5cm。

脏器检查发现:心脏:心脏增大,重460克(正常约300克),心尖略膨大,心外膜含较多脂肪(胖)。

心外膜内冠状动脉左前降支和右后降支主干增粗变硬,切面该处管壁增厚,管腔狭窄,若干部位管腔狭窄呈裂隙状接近闭合。

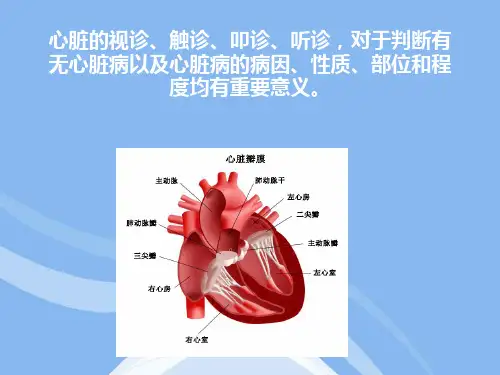

心脏检查-心-脏-听-诊学时(1)心脏检查是现代医学中一个十分重要的环节,对于心脏疾病的早期发现和有效治疗起到了至关重要的作用。

心脏听诊是其中的一个重要部分,可以通过听取心脏的声音判断心脏的功能状态,进而诊断心脏病的类型和程度。

下面将针对心脏检查、心脏、听诊学时的相关内容进行探讨。

一、心脏检查1. 心电图检查心电图是一种常规的心脏检查方法,可以通过记录心脏的电活动,判断心脏的功能状态和是否存在心脏疾病。

2. 超声心动图检查超声心动图是一种无创的检查方法,可以通过超声波来观察心脏结构和功能状态,具有高度的准确性和安全性。

3. 核医学心脏扫描核医学心脏扫描是一种对心脏血流和心肌代谢状态进行非侵入性检查的方法,可以提供高分辨率的三维图像,对诊断心脏疾病有很大帮助。

二、心脏1. 心脏的构成心脏由心房、心室、心瓣、心导管、心电系统等组成,是人体循环系统的核心部位,负责将氧和养分输送至全身。

2. 心脏的功能心脏功能的主要作用是将富含氧和养分的血液通过心房和心室的收缩和舒张,推送到全身组织器官中去,同时排出含二氧化碳的血液。

三、听诊学时听诊学时是医学中的一科,具体指医生利用听诊器听取身体各部位的声音,进行疾病的诊断和治疗。

对于心脏听诊学时而言,医生需要借助听诊器,通过听取心脏的声音来确定心脏的功能状态及是否存在异常。

常见的听诊部位有乳头线五肋间,主要听下部心音及心尖搏动等。

总之,心脏检查、心脏和听诊学时是研究和诊断心脏疾病的重要手段。

在医学实践中,医生需要掌握这些相关知识,并进行正确的诊断和治疗,以保障患者的身体健康。