红火蚁监测防控技术

- 格式:ppt

- 大小:7.97 MB

- 文档页数:53

一、背景及目的红火蚁,学名Solenopsis invicta Buren,原产于南美洲,是全球公认的100种最具破坏力的入侵生物之一。

红火蚁具有较强的攻击性和繁殖能力,对农业生产、生态环境和人类健康造成严重威胁。

为有效控制红火蚁的扩散和危害,保障农业生产和生态环境安全,特制定本专项防治方案。

二、防治原则1. 预防为主,综合治理:在红火蚁发生区域,以预防为主,结合治理,综合运用物理、化学、生物等多种手段,实现红火蚁的持续控制。

2. 科学防控,安全高效:遵循红火蚁防治的科学原理,采用安全、高效的防治措施,确保防治效果。

3. 分级防治,重点突出:根据红火蚁的发生程度和危害程度,实施分级防治,重点突出防控措施。

三、防治对象本方案防治对象为红火蚁,包括红火蚁的成虫、幼虫、卵等各个阶段。

四、防治时间全年进行防治,重点关注红火蚁繁殖季节(4-6月、9-10月)和婚飞季节(春季)。

五、防治措施1. 物理防治(1)清除红火蚁滋生地:定期清理红火蚁滋生地的垃圾、食物残渣、杂草等,破坏红火蚁的生长环境。

(2)阻断红火蚁传播途径:加强检疫,防止红火蚁通过携带物传播。

2. 化学防治(1)毒饵诱杀:在红火蚁发生区域,投放毒饵,诱杀红火蚁。

(2)药液灌巢:针对红火蚁蚁巢,使用高效氯氰菊酯等药剂,灌入蚁巢,消灭红火蚁。

3. 生物防治(1)引入天敌:引入红火蚁的天敌,如红火蚁捕食性昆虫、微生物等,控制红火蚁数量。

(2)利用生物农药:选择生物农药,如白僵菌、绿僵菌等,对红火蚁进行防治。

4. 生态防治(1)保护生态环境:加强生态环境建设,提高生物多样性,降低红火蚁的生存条件。

(2)推广抗红火蚁作物:培育和推广抗红火蚁的农作物品种,降低红火蚁对农业生产的危害。

六、防治效果评估1. 定期监测红火蚁发生情况,掌握红火蚁的分布、数量和危害程度。

2. 评估防治效果,包括红火蚁数量、蚁巢密度、农作物受害程度等指标。

3. 根据评估结果,调整防治措施,提高防治效果。

红火蚁防控技术方案红火蚁是一种入侵性的昆虫,它们以其侵略性的行为和强烈的螫刺而闻名。

红火蚁的毒液对人类和动物有害,其巢穴会对农作物和生态系统造成严重破坏。

因此,开展红火蚁的防控工作非常重要。

1.监测和预警:建立红火蚁的监测系统,包括采集红火蚁标本、观察红火蚁栖息地、定期使用诱蚁剂检测红火蚁等。

通过监测和预警,可以及早发现红火蚁的存在并采取相应的应对措施。

2.生物防治:通过引入天敌来控制红火蚁的数量。

例如,引入食蚁兽、食蚁鸟等天敌,利用它们的食性特点来捕食和控制红火蚁的数量。

3.土壤烟熏:烟熏是一种常用的防治红火蚁的方法。

使用烟熏剂对红火蚁的巢穴进行熏蒸,以达到杀死红火蚁的目的。

烟熏剂可以选择低毒、高效的杀虫剂。

4.远红外探测:红火蚁巢穴可以通过红外线进行探测和识别。

利用红外线技术可以准确找出红火蚁的巢穴,进而进行定向防治,提高防控效果。

5.土壤处理:红火蚁大多在土壤中筑巢,因此对土壤进行处理是一项重要的防控措施。

可以使用含有杀灭红火蚁的化学物质的土壤处理剂,对受感染的土壤进行灭蚁处理。

6.教育宣传:通过教育宣传活动,提高公众对红火蚁危害的认识和了解,增强人们防治红火蚁的意识。

同时,教育宣传还可以普及红火蚁防治的知识和技术,帮助公众正确对待红火蚁问题。

7.团体防治:建立红火蚁防治团体,组织专业人员和志愿者参与红火蚁的防治工作。

团体可以统一规划和管理防治工作,提高防治效率。

8.法规和政策:制定相关的法规和政策,对红火蚁的防控进行管理和规范。

加强对红火蚁防控工作的监督和管理,确保防控工作的质量。

9.科研和技术支持:加强对红火蚁的科研和技术支持。

通过科研工作,了解红火蚁的生态特点和传播规律,为红火蚁的防控提供科学依据。

同时,研发和推广创新的防控技术,提高红火蚁的防治效果。

10.国际合作:加强国际合作,分享红火蚁防控的经验和技术。

红火蚁是一个全球性的问题,各国应加强合作,共同应对红火蚁威胁。

总之,红火蚁的防控是一个系统性的工程,需要从多个方面进行综合治理。

红火蚁伤害预防治理技术方案

1. 红火蚁的危害

红火蚁是一种具有较强攻击性的蚂蚁,其叮咬会引起疼痛、红肿、瘙痒等症状,甚至引发过敏反应和感染。

红火蚁的扩散对农业、生态和人类健康造成巨大危害。

2. 预防控制措施

为了有效预防和控制红火蚁的伤害,我们提出以下技术方案:

2.1. 监测与报警系统

建立红火蚁的监测与报警系统,通过布设监测器、利用物联网

技术等手段实时监测红火蚁的活动情况。

当发现红火蚁的踪迹或活

动迹象时,及时发出警报,便于迅速采取应对措施。

2.2. 生物防治

引入天敌等生物控制措施,利用天敌的捕食作用来控制红火蚁

的数量。

该方法具有相对较低的环境风险,能够有效地遏制红火蚁

的扩散并减少对环境的污染。

2.3. 捕捉和消灭

采用特制的捕捉器具或诱饵来吸引红火蚁并将其捕捉或消灭。

这种方法可以直接减少红火蚁的数量,预防其进一步扩散。

2.4. 教育宣传

加强对公众的教育宣传工作,提高红火蚁的认识和防范意识。

通过媒体、宣传资料、宣传活动等途径,向公众普及红火蚁的危害性以及预防控制的方法,促使大家共同参与红火蚁的管理和治理工作。

3. 监测评估

建立完善的红火蚁监测评估体系,对红火蚁的种群分布、数量和危害程度进行定期监测和评估。

根据评估结果,及时调整预防控制方案,以提高预防治理效果。

实施以上技术方案,可有效预防和减少红火蚁的伤害,保护农业、生态和人类健康的安全。

我国红火蚁的情况调查及防控措施红火蚁是世界上最危险的入侵物种之一,存在巨大危害,自2003年起我国很多地区都出现了这一物种,我国需高度重视红火蚁的危害及防治工作。

本文对红火蚁的特点、我国红火蚁的现状、目前的防治策略进行分析,并在此基础上提出红火蚁的具体防治措施。

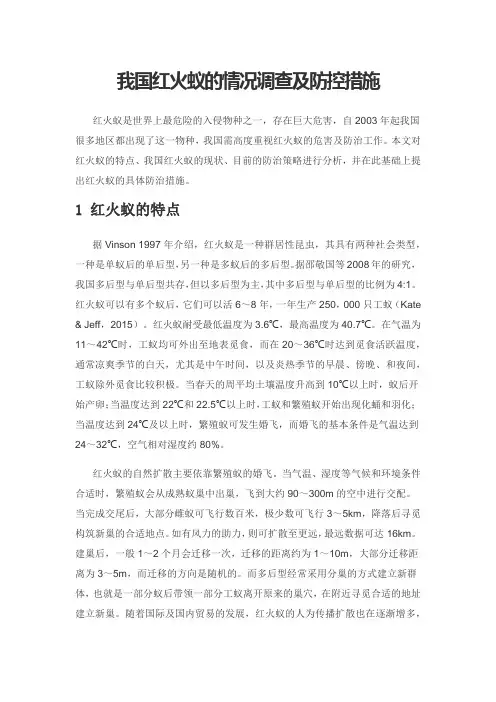

1 红火蚁的特点据Vinson 1997年介绍,红火蚁是一种群居性昆虫,其具有两种社会类型,一种是单蚁后的单后型,另一种是多蚁后的多后型。

据邵敬国等2008年的研究,我国多后型与单后型共存,但以多后型为主,其中多后型与单后型的比例为4:1。

红火蚁可以有多个蚁后,它们可以活6~8年,一年生产250,000只工蚁(Kate & Jeff,2015)。

红火蚁耐受最低温度为3.6℃,最高温度为40.7℃。

在气温为11~42℃时,工蚁均可外出至地表觅食,而在20~36℃时达到觅食活跃温度,通常凉爽季节的白天,尤其是中午时间,以及炎热季节的早晨、傍晚、和夜间,工蚁除外觅食比较积极。

当春天的周平均土壤温度升高到10℃以上时,蚁后开始产卵;当温度达到22℃和22.5℃以上时,工蚁和繁殖蚁开始出现化蛹和羽化;当温度达到24℃及以上时,繁殖蚁可发生婚飞,而婚飞的基本条件是气温达到24~32℃,空气相对湿度约80%。

红火蚁的自然扩散主要依靠繁殖蚁的婚飞。

当气温、湿度等气候和环境条件合适时,繁殖蚁会从成熟蚁巢中出巢,飞到大约90~300m的空中进行交配。

当完成交尾后,大部分雌蚁可飞行数百米,极少数可飞行3~5km,降落后寻觅构筑新巢的合适地点。

如有风力的助力,则可扩散至更远,最远数据可达16km。

建巢后,一般1~2个月会迁移一次,迁移的距离约为1~10m,大部分迁移距离为3~5m,而迁移的方向是随机的。

而多后型经常采用分巢的方式建立新群体,也就是一部分蚁后带领一部分工蚁离开原来的巢穴,在附近寻觅合适的地址建立新巢。

随着国际及国内贸易的发展,红火蚁的人为传播扩散也在逐渐增多,主要依靠苗木、花卉、草皮等植物的调运,以及垃圾、土壤、堆肥、农耕机具设备、包装物、货柜等物品或工具的运输而进行远距离的传播。

发布红火蚁防控措施红火蚁是一种对生态环境和人类健康构成威胁的有害昆虫。

为了保护我们的环境和社会,我们迫切需要采取有效的红火蚁防控措施。

本文将介绍一些红火蚁防控的方法和策略,旨在帮助我们更好地应对这一问题。

1. 检测和监测红火蚁防控的第一步是进行检测和监测工作。

通过定期巡查和观察,可以及早发现红火蚁的踪迹和巢穴。

专业人员可以使用红火蚁诱饵和识别工具来确保准确性。

同时,建立红火蚁监测系统,利用现代技术手段实时监测红火蚁的分布和迁移情况,为防控提供可靠的数据支持。

2. 扩大宣传教育红火蚁防控需要广大公众的参与和支持。

因此,开展宣传教育活动至关重要。

政府可以通过宣传栏、广播、电视等媒体对广大群众进行红火蚁防控知识的普及。

此外,可组织专家讲座、社区活动和学校宣讲,提高公众的红火蚁防控意识和能力。

3. 采取物理防治措施物理防治是红火蚁防控的重要手段之一。

常见的物理防治方法包括人工清除和摧毁红火蚁巢穴、人工隔离感染区域、利用物理屏障阻止红火蚁的扩散等。

此外,还可以通过低温、高温、水淹等方式来控制红火蚁的数量和活性。

4. 推广生物防治技术生物防治是一种可持续、环保的红火蚁防控手段。

例如,引入天敌昆虫或微生物对红火蚁进行防治。

这些天敌昆虫和微生物可以有效地控制红火蚁的数量和扩散,降低化学农药的使用量和环境污染。

5. 强化协作合作红火蚁防控是一个复杂的系统工程,需要各级政府、科研机构、社会组织和广大民众共同参与。

因此,建立健全的协作合作机制至关重要。

政府应当加强与科研机构和社区的沟通与合作,共同制定红火蚁防控计划和政策。

同时,加强国际合作与交流,共同应对跨国红火蚁传播的挑战。

6. 加强法律法规的制定与执行红火蚁防控需要从法律层面进行规范和管理。

政府应当加强对红火蚁防控的法律法规制定和修订工作,并加大执法力度,严厉打击非法销售红火蚁和非法运输红火蚁的行为。

同时,对于违法者要依法追究责任,保护公众的利益和环境的安全。

7. 积极开展科研和技术创新红火蚁防控需要不断进行科研和技术创新。

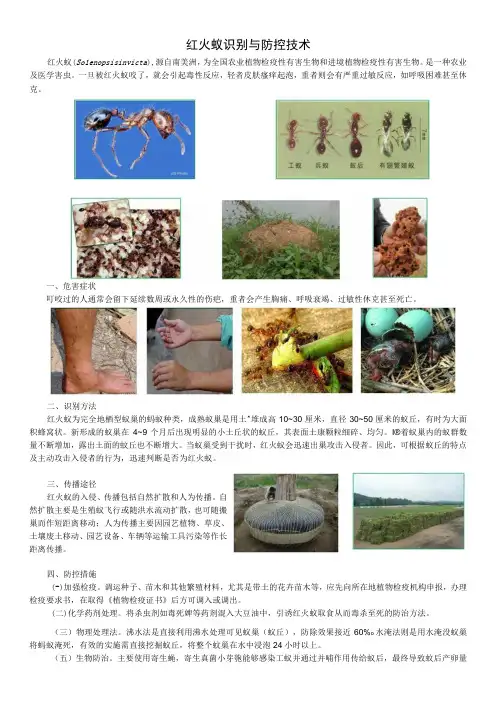

红火蚁识别与防控技术红火蚁(So1enopsisinvicta),源自南美洲,为全国农业植物检疫性有害生物和进境植物检疫性有害生物。

是一种农业及医学害虫。

一旦被红火蚁咬了,就会引起毒性反应,轻者皮肤瘙痒起泡,重者则会有严重过敏反应,如呼吸困难甚至休克。

一、危害症状叮咬过的人通常会留下延续数周或永久性的伤疤,重者会产生胸痛、呼吸衰竭、过敏性休克甚至死亡。

二、识别方法红火蚁为完全地栖型蚁巢的蚂蚁种类,成熟蚁巢是用土^堆成高10~30厘米,直径30~50厘米的蚁丘,有时为大面积蜂窝状。

新形成的蚁巢在4~9个月后出现明显的小土丘状的蚁丘,其表面土康颗粒细碎、均匀。

I®着蚁巢内的蚁群数量不断增加,露出土面的蚊丘也不断增大。

当蚁巢受到干扰时,红火蚁会迅速出巢攻击入侵者。

因此,可根据蚁丘的特点及主动攻击入侵者的行为,迅速判断是否为红火蚁。

三、传播途径红火蚁的入侵、传播包括自然扩散和人为传播。

自然扩散主要是生殖蚁飞行或随洪水流动扩散,也可随搬巢而作短距离移动;人为传播主要因园艺植物、草皮、土壤废土移动、园艺设备、车辆等运输工具污染等作长距离传播。

四、防控措施(-)加强检疫。

调运种子、苗木和其他繁殖材料,尤其是带土的花卉苗木等,应先向所在地植物检疫机构申报,办理检疫要求书,在取得《植物检疫证书》后方可调入或调出。

(二)化学药剂处理。

将杀虫剂如毒死婢等药剂混入大豆油中,引诱红火蚁取食从而毒杀至死的防治方法。

(三)物理处理法。

沸水法是直接利用沸水处理可见蚁巢(蚁丘),防除效果接近60%o水淹法则是用水淹没蚁巢将蚂蚁淹死,有效的实施需直接挖掘蚁丘,将整个蚊巢在水中浸泡24小时以上。

(五)生物防治。

主要使用寄生蝇,寄生真菌小芽匏能够感染工蚁并通过并哺作用传给蚁后,最终导致蚊后产卵量降低,整个蚁巢渐渐衰弱。

蚁巢可以在9~18个月内被灭绝,例如,红火蚁寄生性蚤蝇则是将卵寄生在红火蚁工就身体导致种群衰弱。

红火蚁的防控措施红火蚁(Scientific name: Solenopsis invicta Buren),是一种外来入侵物种,对生态环境和农业产业造成了严重威胁。

为了有效防控红火蚁的侵害,需要采取一系列的防控措施。

本文将从不同层面介绍红火蚁的防控措施,包括预防措施、生物防治、物理防治和化学防治。

一、预防措施1.加强宣传教育。

通过媒体、网络等渠道,向公众普及红火蚁的危害性和防控知识,增强公众的防控意识和能力。

2.严格控制物种引入。

加强对外来植物和土壤的检疫,严禁引入可能携带红火蚁的物种,避免红火蚁通过物种引入扩散。

3.加强监测和早期预警。

建立红火蚁的监测网,定期对重点地区进行调查和监测,一旦发现红火蚁的踪迹,及时做出预警并采取相应措施。

二、生物防治1.引入天敌。

研究并选择适应性强的天敌引入,如啮蚁科动物、寄生蜂等,以控制红火蚁的种群数量。

2.利用病原微生物。

研发红火蚁特异性的病原微生物,如病毒和细菌,通过感染红火蚁来控制其种群数量。

三、物理防治1.土地整治。

对红火蚁的密集区域进行土地整治,包括清除杂草、修剪植被、清理垃圾等,以减少红火蚁的生存环境。

2.建立隔离带。

在农田或住宅区周围建立隔离带,设置防火蚁沟、防火蚁墙等隔离设施,阻止红火蚁的扩散。

四、化学防治1.喷洒杀虫剂。

选择有效、低毒的杀虫剂,喷洒在红火蚁活动区域,如农田、公园等,以达到控制红火蚁种群的目的。

2.利用诱饵。

研发诱饵毒剂,将其放置在红火蚁活动区域,红火蚁误食后会带回巢穴,从而达到全面灭蚁的效果。

红火蚁的防控措施需要从多个层面进行综合施策。

预防措施是最为重要的,通过宣传教育和严格管控物种引入,可以减少红火蚁的扩散。

生物防治和物理防治可以通过引入天敌、利用病原微生物、进行土地整治和建立隔离带等措施,控制红火蚁的种群数量和扩散范围。

化学防治可以作为最后手段,在必要时采用喷洒杀虫剂或利用诱饵毒剂来控制红火蚁的种群。

综合运用这些防控措施,可以有效遏制红火蚁的危害,保护生态环境和农业产业的可持续发展。

红火蚁的预防与控制一、引言红火蚁(Solenopsis invicta Buren)是一种具有侵略性的外来入侵物种,对农业、生态环境和人类健康造成了严重威胁。

为了有效预防和控制红火蚁的扩散,保护生态环境和人类健康,本文将详细介绍红火蚁的预防与控制方法。

二、红火蚁的特征和危害红火蚁是一种小型的蚂蚁,身体呈红褐色,有明显的黑色腹部。

它们喜欢筑巢在土壤中,尤其是草地和农田中的蚁丘。

红火蚁的危害主要表现在以下几个方面:1. 农业危害:红火蚁会攻击农作物的根部,导致植物生长不良甚至死亡,对农业产量造成重大损失。

2. 生态环境危害:红火蚁具有高度侵略性,会排挤和消灭其他昆虫和动物,破坏生态平衡。

3. 人类健康危害:红火蚁的螫刺含有剧毒,螫伤后会引起剧痛、红肿、瘙痒等不适症状,严重时可能导致过敏反应和感染。

三、红火蚁的预防方法预防红火蚁的扩散至关重要,以下是几种常见的预防方法:1. 加强监测:建立红火蚁的监测网络,定期检查农田、公园、花坛等可能存在红火蚁的地方,及时发现并采取控制措施。

2. 防止人为传播:人类是红火蚁传播的重要途径之一,应加强宣传教育,提高公众对红火蚁的认识,避免携带红火蚁进入未受感染的地区。

3. 管理进口物品:加强对进口物品的检疫,特别是土壤、植物和木材等易受红火蚁感染的物品,确保不带入红火蚁。

四、红火蚁的控制方法当发现红火蚁已经侵入某一地区时,应采取相应的控制措施,以下是几种常见的控制方法:1. 饵剂诱杀:制作含有毒性饵料的陷阱,吸引红火蚁前来摄食,从而达到控制红火蚁的目的。

2. 化学喷雾:使用合适的杀虫剂进行喷雾,直接杀死红火蚁。

在使用化学喷雾时,应注意选择低毒、高效的杀虫剂,并遵循使用说明进行操作。

3. 生物防治:引入天敌或寄生虫来控制红火蚁的数量。

例如,引入捕食性昆虫或线虫来捕食红火蚁,或者引入寄生虫来寄生于红火蚁的体内,从而控制其繁殖。

4. 土壤处理:对受感染的土壤进行处理,例如热处理、冷冻处理或使用杀虫剂浸泡土壤,以杀灭土壤中的红火蚁。

附件2:红火蚁防控技术方案1、防控目标有效降低发生区红火蚊种群密度,扑灭新传入、小范围的疫情点,不发生恶性伤害人畜事件,不出现恶性扩散蔓延。

2、防控策略以科学监测为基础,坚持防控与阻截并重,在发生区根据红火蚁发生情况有针对性地采取毒饵法、灌巢法、灭巢法等防控方法,降低种群密度,压低扩散虫源。

同时,采取有效的检疫蓝管措施,防止疫情扩散传播。

3、防控措施防治方法包括毒饵法、药液灌巢法和触杀性颗粒剂、粉剂灭巢法,常用的化学药剂*剂毒饵剂、液剂、颗粒剂和粉剂。

3.1加强监测在红火蚁发生区和扩散高风险区科学进行监测布局,以面上踏查和点上诱集相结合的方法进行监测,准确掌握发生动态和扩散趋势。

3.2检疫措施3.2.1严格控制发生区内可能携带红火蚁的苗木、草皮、肥料等物品的调出,对确需调出的物品进行化学药剂处理。

3.2.2药剂处理方法发生区种苗、花卉、草坪(皮)、栽培介质等物品调出前均必须经过触杀作用强的药剂(如氯菊酯、溴氰菊酯,氯氰菊酯、氰戊菊酯等)药液的浸溃或灌注处理,浸溃或灌注时,其栽培土壤或栽培介质均须完全湿润;如果是盆栽,也可以均匀施放毒死蜱颗粒剂、氰戊菊酯颗粒剂、二嗪磷颗粒剂等于栽培介质内(药剂有效成份约占栽培介质之0.001-0.0025%),施用完后洒水须彻底浇透。

在垃圾、肥料、土壤等物品调出前施放毒死蜱颗粒剂、氟戊菊酯颗粒剂、二嗪磷颗粒剂等药剂于栽培介质内(药剂有效成份约占栽培介质之0.001-0.0025%),施用完搅拌均酒水彻底浇透。

3.3毒饵法3.3.1适用范围适用于不同类型的红火蚁发生地点。

3.3.2毒饵药剂要求采用氟蚁脑,氟虫、多杀菌素、阿维菌素等具胃毒作用的药剂配置毒饵。

要求毒饵的作用效果较缓慢,一般施用饵剂后2-6周有较好的防效为佳,达到最终杀死蚁后及其他个体的目的。

3.3.3使用方法可以对单个蚁巢进行处理或在发生区普遍撒施毒饵,也可以根据红火蚁的发生情况两种方法结合使用。

3.3.3.1单个蚁巢处理对活蚁巢密度较小,分布较分散且诱饵法中工蚊数量较少的发生区进行单个蚁果处理在投入饵剂时不要扰动蚁巢,在距蚁巢10cm-50cm处点状或环状撒放毒饵,根据活蚁巢体积大小和毒饵剂商品使用说明确定毒饵用量,一般直径在20-40cm的蚁巢使用推荐用量的中间值,小于20或大于40cm的蚊巢使用推荐用量的下限值和上限值。

云南红火蚁监测与防控技术规程1.引言1.1 概述红火蚁(Solenopsis invicta Buren),是一种来源于南美洲的入侵物种,因其具有强烈的攻击性和广泛的适应能力,已成为全球范围内的重要害虫之一。

自上世纪80年代开始入侵云南省以来,红火蚁在当地广大农田、园林和城市区域内迅速扩散,对农业生产、生态环境安全以及人畜健康带来了严重威胁。

红火蚁危害主要表现为攻击性强烈、群居和广泛的区域适应性。

它们以极快的速度繁殖、扩散并建立起庞大的巢穴系统,对农作物和园林植物进行大规模的摧毁。

红火蚁还是一种具有刺激性毒性的害虫,其叮咬会导致皮肤刺痛、红肿、水泡以及严重的过敏反应,对人体健康产生不可忽视的危害。

为了有效监测和控制红火蚁的扩散,云南省制定了《红火蚁监测与防控技术规程》,旨在整合相关技术和方法,为红火蚁的监测和防控提供科学可行的方案。

该技术规程包括红火蚁的危害与分布情况、监测技术、防控技术等内容,旨在为实施全面、科学、有效的红火蚁防控工作提供依据。

本文将从红火蚁的危害和分布情况、监测技术以及防控技术这三个方面进行详细介绍。

首先,我们将深入探讨红火蚁对农业、生态环境和人畜健康的危害,并对其在云南省的分布情况进行概述。

其次,我们将介绍红火蚁监测技术的原理、方法和应用,以帮助我们更加准确地了解红火蚁的扩散状况。

最后,我们将重点介绍红火蚁的防控技术,包括物理防控、化学防控和生物防控等方面的内容,以期提供科学、可行的防控方案。

通过对红火蚁的概述,我们将更加深入地了解其危害及对策,为进一步开展红火蚁防控工作提供技术支持和依据。

希望本文能对相关研究人员、农民和农业管理部门提供参考,共同保护云南省的生态环境和农业生产安全。

文章结构部分主要介绍本文的章节内容安排,以便读者能够清楚地了解文章的组织结构和各个章节的主要内容。

本文主要包括以下几个章节:1. 引言:- 1.1 概述:对云南红火蚁问题进行简要介绍,说明其对生态环境和人类社会的危害。

红火蚁的预防与控制红火蚁(Solenopsis invicta),又称为“火蚁”,是一种来自南美洲的入侵性物种。

它们具有高度的侵略性和繁殖能力,对人类、动物和环境造成为了严重的威胁。

为了保护我们的生活环境和农业产业,预防和控制红火蚁的传播至关重要。

本文将详细介绍红火蚁的预防和控制方法。

1. 检测和监测红火蚁的早期发现是预防和控制的关键。

定期进行检测和监测,可以匡助我们及时发现红火蚁的存在并采取相应的措施。

常用的检测方法包括蚁道观察、粘虫板和诱饵监测等。

在高风险区域,可以设置监测站点,并定期检查是否有红火蚁的迹象。

2. 教育和宣传通过教育和宣传,提高公众对红火蚁的认识和意识,是预防和控制红火蚁传播的重要手段。

可以通过宣传册、海报、社交媒体等渠道,向公众传达红火蚁的危害和防控知识。

同时,加强学校和社区的教育,让更多人了解红火蚁的特征和防治方法。

3. 旅行和运输的控制红火蚁往往通过人类活动的扩散传播。

为了控制其传播,需要加强对旅行和运输的控制。

在高风险区域,可以设立检疫站点,对来自疫区的物品进行检查和处理。

同时,旅客和运输公司应该加强自我防护,检查行李和货物,防止红火蚁的携带和传播。

4. 生物防治生物防治是一种可持续且环保的红火蚁控制方法。

通过引入天敌和天然病原体,可以有效地控制红火蚁的数量和扩散。

例如,引入红火蚁天敌的昆虫,如寄生蜂和捕食昆虫,可以匡助减少红火蚁的种群密度。

此外,病毒和真菌等天然病原体也可以用于控制红火蚁的传播。

5. 化学防治化学防治是红火蚁控制的一种常用方法。

选择合适的杀虫剂,按照标签上的使用说明进行使用。

在使用化学药剂时,应注意保护自己的安全,并遵循环境保护的原则。

化学防治应该与其他防治方法相结合,以提高控制效果。

6. 土壤处理红火蚁往往在土壤中筑巢和繁殖。

因此,对土壤进行处理是控制红火蚁的重要步骤。

可以使用土壤处理剂,如残杀剂和土壤调节剂,对受感染的土壤进行处理。

此外,定期修剪草坪和清除堆积物,可以减少红火蚁的筑巢和繁殖场所。

红火蚁的预防与控制红火蚁(Solenopsis invicta)是一种入侵性的蚂蚁种类,对农业、生态系统和人类健康造成了严重威胁。

为了有效预防和控制红火蚁的扩散,我们需要采取一系列的措施。

本文将详细介绍红火蚁的预防与控制方法,包括物理防治、化学防治和生物防治等方面。

一、物理防治1. 清除红火蚁的巢穴:红火蚁的巢穴通常位于土壤中,可以通过挖掘或冲洗的方式清除。

在清除巢穴时,应戴上防护手套和长袖衣物,以免被红火蚁的螫针刺伤。

2. 封堵红火蚁的入侵途径:检查房屋和建筑物周围的缝隙、裂缝和开口,封堵红火蚁的入侵途径。

可以使用硅胶、密封胶或防火胶等材料进行封堵。

3. 清除红火蚁的食物源:红火蚁通常以食物为诱饵,因此及时清除食物源可以有效减少它们的数量。

保持室内和室外环境的清洁,垃圾桶要盖好,食物要妥善保存。

二、化学防治1. 使用杀虫剂:选择适合的杀虫剂进行喷洒,可以有效杀死红火蚁。

常见的杀虫剂包括氯氰菊酯、灭蚁宁等。

使用杀虫剂时,应按照说明书上的指示进行操作,并注意保护好自己的安全。

2. 设置诱饵:将含有杀虫剂的诱饵放置在红火蚁经常出没的地方,诱饵会吸引红火蚁前来觅食,从而达到控制的效果。

常见的诱饵包括液体诱饵和颗粒状诱饵。

3. 喷洒防护剂:喷洒防护剂可以在一定时间内阻止红火蚁的进入。

常见的防护剂包括氟虫腈和氟虫脲等。

三、生物防治1. 引入天敌:引入天敌可以有效控制红火蚁的数量。

例如,引入红火蚁的天敌——红眼蜂(Pseudacteon spp.)可以帮助控制红火蚁的扩散。

红眼蜂会寄生在红火蚁身上,从而减少红火蚁的数量。

2. 使用生物农药:生物农药是利用微生物、植物提取物或昆虫等天然物质制成的农药,对红火蚁有较好的防治效果。

常见的生物农药包括苏木精、苦楝碱等。

3. 推广生态农业:生态农业注重生态平衡和生物多样性的保护,通过优化农业生产方式,减少化学农药的使用,从而降低红火蚁的危害。

四、预防措施1. 增强公众意识:加强对红火蚁的宣传教育,提高公众对红火蚁的认识和防范意识。

红火蚁的预防与控制一、背景介绍红火蚁(Solenopsis invicta Buren)是一种来自南美洲的入侵性害虫,已经成为全球范围内的重要农业和生态问题。

其特点是群居性强、攻击性强、繁殖能力强,对人类、动物和农作物造成严重威胁。

为了保护生态环境和农业生产,预防和控制红火蚁的扩散至关重要。

二、红火蚁的预防措施1. 加强宣传教育通过媒体、官方网站、社区等渠道,广泛宣传红火蚁的危害性和预防控制知识,提高公众对红火蚁的认知和警惕性。

同时,加强对农民、园艺从业者和农业生产者的培训,提高其对红火蚁的识别能力和应对措施。

2. 健全监测体系建立红火蚁的监测和报告体系,通过定期巡查、虫情调查和监测点设置等方式,及时发现和报告红火蚁的活动和分布情况。

同时,开展红火蚁种群密度和分布范围的调查研究,为后续的预防和控制工作提供科学依据。

3. 加强边境检验和管控加强对进出口货物、旅客行李和邮包的检验和管控,防止红火蚁通过国际贸易和旅行活动传播。

加强边境检验人员的培训,提高其对红火蚁的识别能力和检疫措施的执行力。

4. 防止人为传播加强对交通工具、货物运输车辆和物资包装的检查和清洁,防止红火蚁通过人为传播途径进入新地区。

对于已经发现红火蚁的地区,应采取隔离措施,限制人员和物资的流动,防止红火蚁的进一步扩散。

三、红火蚁的控制方法1. 生物防治引入天敌和天然病原体,如寄生蜂、食蚁兽和病毒等,对红火蚁进行生物防治。

通过释放天敌,控制红火蚁的种群数量和扩散速度,减少其对生态系统和农作物的危害。

2. 化学防治使用合适的杀虫剂和诱杀剂,对红火蚁进行化学防治。

在选择杀虫剂时,应注意选择对红火蚁有效且对非靶标生物毒性较小的产品,避免对环境和人类健康造成不良影响。

同时,应按照使用说明书和专业人员指导正确使用,避免滥用和误用。

3. 物理防治采用物理手段对红火蚁进行控制,如热处理、电击和土壤改良等。

热处理可以通过高温蒸汽或热水浸泡等方式,对红火蚁的巢穴和活动区域进行处理,达到杀灭红火蚁的效果。

附件红火蚁防控技术方案一、防控目标有效降低发生区红火蚁种群密度,扑灭新传入、小范围的疫情点,不发生恶性伤害人畜事件,不出现恶性扩散蔓延。

二、防控策略以科学监测为基础,坚持防控与阻截并重,在发生区根据红火蚁发生情况有针对性地采取毒饵法、灌巢法、灭巢法等防控方法,降低种群密度,压低扩散虫源。

同时,采取有效的检疫监管措施,防止疫情扩散传播。

三、防控措施防治方法包括毒饵法、药液灌巢法和触杀性颗粒剂、粉剂灭巢法,常用的化学药剂包括毒饵剂、液剂、颗粒剂和粉剂。

㈠加强监测在红火蚁发生区和扩散高风险区进行科学监测布局,以面上踏查和点上诱集相结合的方式进行监测,准确掌握发生区动态和扩散趋势。

㈡检疫措施1.严格控制发生区内可能携带红火蚁的苗木、草皮、肥料等物品的调出,对确需调出的物品进行化学药剂处理。

2.药剂处理方法发生区种苗、花卉、草坪(皮)、栽培介质等物品调出前必须经过触杀作用强的药剂(如氯菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯等)药液的浸渍或灌注处理。

浸渍或灌注时,其栽培土壤或栽培介质均须完全湿润;如果是盆栽,可在栽培介质内均匀施放毒死蜱颗粒剂、氰戊菊酯颗粒剂、二嗪磷颗粒剂等药剂(药剂有效成份约占栽培介质之0.001~0.0025%),施用完后用洒水方式彻底浇透。

在垃圾、肥料、土壤等物品调出前,在栽培介质内施放毒死蜱颗粒剂、氰戊菊酯颗粒剂、二嗪磷颗粒剂等药剂(药剂有效成份约占栽培介质之0.001~0.0025%),施用完搅拌均匀,用洒水方式彻底浇透。

㈢毒饵法1.适用范围适用于不同类型的红火蚁发生地点。

2.毒饵药剂要求采用氟蚁腙、氟虫腈、多杀菌素、阿维菌素等具胃毒作用的药剂配置毒饵。

要求毒饵的作用效果较缓慢,一般施用饵剂后2~6 周有较好的防效为佳,达到最终杀死蚁后及其他个体的目的。

3.使用方法可以对单个蚁巢进行处理或在发生区普遍撒施毒饵,也可以根据红火蚁的发生情况两种方法结合使用。

⑴单个蚁巢处理对活蚁巢密度较小、分布较分散且诱饵法中工蚁数量较少的发生区进行单个蚁巢处理。