部编版高中语文必修 登泰山记

- 格式:pptx

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:38

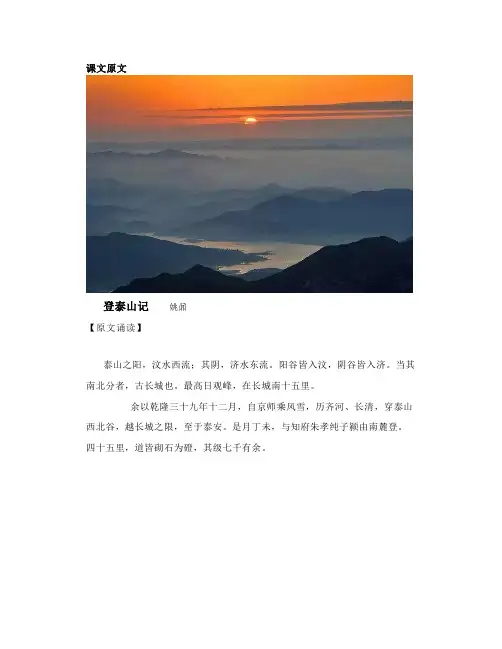

课文原文登泰山记姚鼐【原文诵读】泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。

阳谷皆入汶,阴谷皆入济。

当其南北分者,古长城也。

最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。

四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

泰山正南面有三谷。

中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。

余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。

古时登山,循东谷入,道有天门。

东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

今所经中岭及山巅崖限当道者,世皆谓之天门云。

道中迷雾冰滑,磴几不可登。

及既上,苍山负雪,明烛天南;望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。

大风扬积雪击面。

亭东自足下皆云漫。

稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。

极天云一线异色,须臾成五彩。

日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。

或曰,此东海也。

回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。

是日,观道中石刻,自唐显庆以来,其远古刻尽漫失。

僻不当道者,皆不及往。

山多石,少土;石苍黑色,多平方,少圜。

少杂树,多松,生石罅,皆平顶。

冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。

至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

知识点总结01【知识目标】1.掌握“阴、始、望、坐、视”等文言实词的含义,进一步掌握多种文言现象。

2.理清本文思路,学习借鉴本文比喻、拟人的手法,烘托、动静结合的写景方法。

3.感悟作者热爱和赞美祖国山河的强烈感情,培养鉴赏能力和审美能力。

02【相关资料】1.作者姚鼐,清朝桐城派古文家。

字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩,著有《惜抱轩全集》。

他的散文简洁精练,温润清新,有文采,形象性强。

2.桐城派,是清代影响最大的散文流派,创始人是方苞,刘大槐和姚鼐继承发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”。

姚鼐是桐城派的集大成者。

《登泰山记》姚鼐习题及答案【部编版高一必修上册】班级:姓名:题型:【重点课下注释默写】【重点句子翻译】【课内简答题】一、重点注释默写:①选自《惜抱轩诗文集》卷十四(上海古籍出版社1992年版)。

姚鼐(1732-1815),字姬传,桐城(今属安徽)人,清代散文家。

④【阳谷】山南面山谷中的水。

⑤【当其南北分者】在那(阳谷和阴谷)南北分界处的。

⑦【以】在。

⑨【乘】这里是“冒”的意思。

⑩【齐河、长清】齐河县、长清县,都在山东省。

⑪【限】界限。

⑫【是月丁未】这个月的丁未日(乾隆三十九年十二月二十八日)。

⑬【朱孝纯子颖】朱孝纯,字子颖。

当时是泰安府的知府。

⑭【磴】石阶。

⑮【环水】水名,又名“梳洗河”。

郦道元《水经注·汶水》:“又合环水,水出泰山南溪。

”⑯【循以入】顺着(中谷)进山。

⑰【道少半】路不到一半。

⑱【中岭】山名,又名“中溪山”。

⑲【崖限当道者】像门槛一样横在路上的山崖。

限,门槛。

⑳【云】助词,无实义。

㉑【几】几乎。

㉒【苍山负雪,明烛天南】青黑色的山上覆盖着白雪,雪反射的光照亮了南面的天空。

负,背。

烛,照。

㉓【城郭】指城市。

㉔【徂徕】山名,在泰安城东南。

㉕【居】停留。

㉖【戊申晦】戊申日月底这一天。

晦,农历每月的最后一天。

㉗【五鼓】五更。

㉘【日观亭】享名,在日观峰上。

㉙【漫】弥漫。

㉚【稍】逐渐。

㉛【樗蒲】古代的一种博戏,这里指樗蒲所用的掷具,长形而末端尖锐,立起来像山峰。

㉜【极天】天边。

㉝【采】同“彩”。

㉞【丹】朱砂。

㉟【东海】泛指东面的海。

这里是想象,实际上在泰山顶上并不能看见东海。

㊱【或得日或否】有的被日光照着,有的没有被照着。

㊲【绛皓驳色】或红或白,颜色错杂。

绛,大红。

皓,白。

驳,杂。

㊳【偻】脊背弯曲的样子。

引申为鞠躬的样子。

日观峰西面诸峰都比日观峰低,所以说“若偻”。

㊴【岱祠】东岳大帝庙。

㊵【碧霞元君】传说是东岳大帝的女儿。

㊶【行宫】皇帝出外巡行时居住的处所。

㊷【显庆】唐高宗的年号(656-661)。

《登泰山记》姚鼐资料【部编版高一必修上册】班级:姓名:资料:【原文】【课下注释】【翻译】【作者】【背景】【原文】泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。

阳谷皆入汶,阴谷皆入济。

当其南北分者,古长城也。

最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。

四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

泰山正南面有三谷。

中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。

余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。

古时登山,循东谷入,道有天门。

东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

今所经中岭及山巅崖限当道者,世皆谓之天门云。

道中迷雾冰滑,磴几不可登。

及既上,苍山负雪,明烛天南;望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。

大风扬积雪击面。

亭东自足下皆云漫。

稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。

极天云一线异色,须臾成五彩。

日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。

或曰,此东海也。

回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。

是日,观道中石刻,自唐显庆以来,其远古刻尽漫失。

僻不当道者,皆不及往。

山多石,少土;石苍黑色,多平方,少圜。

少杂树,多松,生石罅,皆平顶。

冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。

至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

【课下注释】①选自《惜抱轩诗文集》卷十四(上海古籍出版社1992年版)。

姚鼐(1732-1815),字姬传,桐城(今属安徽)人,清代散文家。

②【汶水】发源于山东莱芜东北原山,向西南流经泰安。

③【济水】发源于河南济源西王屋山,东流到山东入海。

④【阳谷】山南面山谷中的水。

⑤【当其南北分者】在那(阳谷和阴谷)南北分界处的。

⑥【古长城】古代的长城,指春秋战国时齐国所筑长城的遗址,古时齐鲁两国以此分界。

⑦【以】在。

⑧【乾隆三十九年】公元1774年。

《登泰山记》姚鼐资料【部编版高一必修上册】班级:姓名:资料:【原文】【课下注释】【翻译】【原文】泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。

阳谷皆入汶,阴谷皆入济。

当其南北分者,古长城也。

最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。

四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

泰山正南面有三谷。

中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。

余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。

古时登山,循东谷入,道有天门。

东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

今所经中岭及山巅崖限当道者,世皆谓之天门云。

道中迷雾冰滑,磴几不可登。

及既上,苍山负雪,明烛天南;望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。

大风扬积雪击面。

亭东自足下皆云漫。

稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。

极天云一线异色,须臾成五彩。

日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。

或曰,此东海也。

回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。

是日,观道中石刻,自唐显庆以来,其远古刻尽漫失。

僻不当道者,皆不及往。

山多石,少土;石苍黑色,多平方,少圜。

少杂树,多松,生石罅,皆平顶。

冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。

至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

【课下注释】①选自《惜抱轩诗文集》卷十四(上海古籍出版社1992年版)。

姚鼐(1732-1815),字姬传,桐城(今属安徽)人,清代散文家。

②【汶水】发源于山东莱芜东北原山,向西南流经泰安。

③【济水】发源于河南济源西王屋山,东流到山东入海。

④【阳谷】山南面山谷中的水。

⑤【当其南北分者】在那(阳谷和阴谷)南北分界处的。

⑥【古长城】古代的长城,指春秋战国时齐国所筑长城的遗址,古时齐鲁两国以此分界。

⑦【以】在。

⑧【乾隆三十九年】公元1774年。

乾隆,清高宗的年号(1736-1795)。

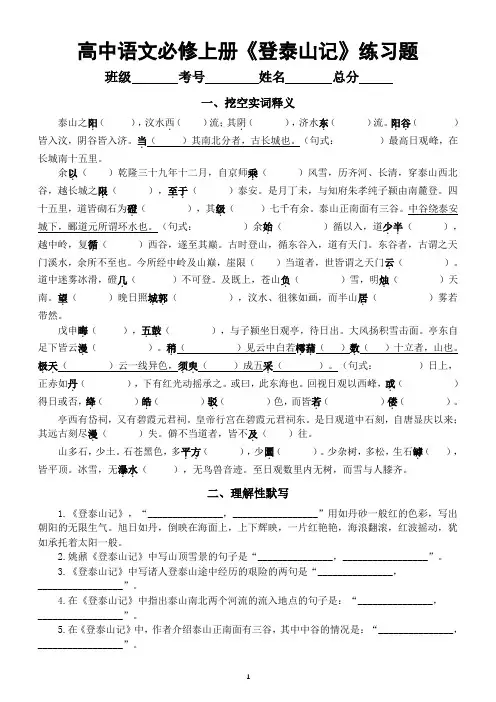

高中语文必修上册《登泰山记》练习题班级考号姓名总分一、挖空实词释义泰山之阳.(),汶水西.()流;其阴.(),济水东.()流。

阳谷..()皆入汶,阴谷皆入济。

当.()其南北分者,古长城也。

(句式:)最高日观峰,在长城南十五里。

余以.()乾隆三十九年十二月,自京师乘.()风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限.(),至于..()泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。

四十五里,道皆砌石为磴.(),其级.()七千有余。

泰山正南面有三谷。

中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。

(句式:)余始.()循以入,道少半..(),越中岭,复循.()西谷,遂至其巅。

古时登山,循东谷入,道有天门。

东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

今所经中岭及山巅,崖限()当道者,世皆谓之天门云.()。

道中迷雾冰滑,磴几.()不可登。

及既上,苍山负.()雪,明烛.()天南。

望.()晚日照城郭..(),汶水、徂徕如画,而半山居.()雾若带然。

戊申晦.(),五.鼓.(),与子颍坐日观亭,待日出。

大风扬积雪击面。

亭东自足下皆云漫.()。

稍.()见云中白若樗蒱..()数.()十立者,山也。

极天..()成五采.()。

(句式:)日上,..()云一线异色,须臾正赤如丹.(),下有红光动摇承之。

或曰,此东海也。

回视日观以西峰,或.()得日或否,绛.()皓.()驳.()色,而皆若.()偻.()。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。

皇帝行宫在碧霞元君祠东。

是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫.()失。

僻不当道者,皆不及.()往。

山多石,少土。

石苍黑色,多平方..(),少圜.()。

少杂树,多松,生石罅.(),皆平顶。

冰雪,无瀑水..(),无鸟兽音迹。

至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

二、理解性默写1.《登泰山记》,“_______________,_________________”用如丹砂一般红的色彩,写出朝阳的无限生气。

旭日如丹,倒映在海面上,上下辉映,一片红艳艳,海浪翻滚,红波摇动,犹如承托着太阳一般。

《登泰山记》教学设计一、教材分析《登泰山记》是统编版高中语文必修上册第七单元的一篇古文,本文属于古代山水游记类散文,在写景的同时,表达出作者对人生、世事的感悟。

学习本文,不仅能提高学生的文言阅读能力,而且能提升学生的思想境界。

走进本文,可以领略五岳之尊的神秀壮丽,开扩胸襟,感受祖国山河的壮美,同时培养学生勇于面对坎坷、笑对苦难的乐观主义精神。

二、教学目标鉴赏《登泰山记》的艺术特色三、教学重点文脉梳理、感受与分析本文的简约之美四、教学难点理解本文独特的学术趣味五、课前准备本篇课文的教学对象是高一年级的学生,他们已经学过一些山水游记散文,如《小石潭记》、《桃花源记》等,已掌握了一定的文言基础知识,能阅读浅显的文言文。

但本文在文言字词上、思想上有一定的深度,在前面两节课中,我们已经疏通了整篇文章的大意和重点字词义,对文章的结构有了清晰的认识。

(一)、借古名人,说说泰山情结“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

”这句话是说孔子登上东山后觉得鲁国显得很小,登上泰山后,就认为天下变小了,这是孔子登泰山的独特感受。

其实,在中国古代,登泰山后产生这种独特感受的,不止孔子,比如杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小。

”其中所表之意相似。

历史上诸多诗人都到访过泰山,当然也不乏历史名人,比如秦始皇嬴政、汉武帝刘彻、宋真宗赵恒等。

中国古人的泰山情结足以体现。

泰山,五岳之首。

传说泰山为盘古开天辟地后其头颅幻化而成,有“泰山安,四海皆安”的说法。

中国人自古崇拜泰山,历代帝王君主大多在泰山进行封禅和祭祀,各代文人雅士亦喜好来此游历,因此产生了许多的诗文佳作。

其中姚鼐的《登泰山记》,就带给了我们不一样的体验和感受。

(二)、回顾文脉,感受简约之美交代泰山的地理位置-记述登山经过-描绘日出美景-返记人文景观-补写自然景观-交代署名第1段,按照面、线、点的极简顺序,交代了泰山的地理位置。

第2段,通过详写登山的过程,其中又用几个极简的字“登-循-越-复循-至”记叙了登山路线。

部编版高中语文《登泰山记》知识点专练

1.在《登泰山记》中,作者先后用拟人和比喻的修辞手法写出了自己登上泰山山顶时刹那间的感受的句子是:

2.在《登泰山记》中,“”这两句写出了登泰山时天气的恶劣以及路途的艰辛。

3.在《登泰山记》中,作者在

“”这四句用很少的笔墨给我们勾画出一幅泰山夕照图,写出了泰山的安详、明媚,以及肃穆中有温柔飘逸美的特殊风韵。

4.在《登泰山记》中,作者写自己在泰山顶上观日出,“”一句对天气的描写与前文“迷雾冰滑”照应,再次凸显了天气的恶劣。

5.在《登泰山记》中,“”两句写出了在泰山顶上看到太阳将出时的景色,奇幻无比,为下文写日出的壮观景色作了衬托。

6.《登泰山记》,日出之前,“”作者从山巅向下俯视,众山如骰子,这是从对面落笔写出日观亭位于最高处。

其中“白”字写出了白雪覆盖群山的概貌。

7.《登泰山记》,“”用如丹砂一般红的色彩,写出朝阳的无限生气。

旭日如丹,倒映在海面上,上下辉映,一片红艳艳,海浪翻滚,红波摇动,犹如承托着太阳一般。