铜湿法冶金的发展历史

- 格式:docx

- 大小:97.53 KB

- 文档页数:2

炼铜方法的发展历程炼铜方法的发展历程可以追溯到古代,但随着科技的进步和工业的发展,炼铜方法逐渐改进和改变。

下面是炼铜方法的发展历程:1. 合金炉炼铜:早期的炼铜方法主要采用合金炉进行。

合金炉是一种传统的炉子,用于将铜矿石加热并与含有碳的物质(如木炭)一起冶炼。

经过高温处理,铜矿石中的铜得以与碳反应形成铜金属。

2. 火法炼铜:18世纪中期,随着工业革命的到来,炼铜方法得到了改进。

火法炼铜是其中的一种重要方法,它将铜矿石与黄铁矿一同加热,利用黄铁矿中的硫来消除矿石中的杂质。

然后,再将铜硫化物与铁矿石一同熔化,用于分离出纯铜金属。

3. 电解炼铜:19世纪末,随着电学理论的发展,电解炼铜方法被引入。

这种方法利用电解质溶液中的电流,使铜阳极(通常是含有铜硫化物的矿石)上的铜离子在阴极(晶格结构较好的金属板)上还原,最终得到纯铜金属。

电解炼铜方法在现代炼铜工业中得到广泛应用。

4. 湿法炼铜:20世纪初,湿法炼铜方法开始被采用。

湿法炼铜主要利用溶剂萃取技术,将含铜浸渣浸出溶于有机相,通过萃取操作使其分离,进而得到纯铜金属。

这种方法在提高铜的回收率和降低环境污染方面具有显著效果。

5. 高温氧化还原法:现代炼铜方法中,高温氧化还原法被广泛使用。

这种方法利用高温下的氧化还原反应,通过将铜矿石在氧气和燃料的共同作用下进行烧结、还原、冶炼等过程,从而提纯铜金属。

高温氧化还原法具有高效、低能耗、环保等优势。

总的来说,炼铜方法的发展经历了合金炉炼铜、火法炼铜、电解炼铜、湿法炼铜和高温氧化还原法等阶段。

这些发展不仅提高了铜的回收率和纯度,还减少了对环境的污染,为现代工业的发展做出了重要贡献。

湿法炼铜一、历史简介我国劳动人民很早就认识了铜盐溶液里的铜能被铁置换,从而发明了水法炼铜。

它成为湿法冶金术的先驱,在世界化学史上占有光辉的一页。

在汉代许多著作里有记载“石胆能化铁为铜”,晋葛洪《抱朴子内篇·黄白》中也有“以曾青涂铁,铁赤色如铜”的记载。

南北朝时更进一步认识到不仅硫酸铜,其他可溶性铜盐也能与铁发生置换反应。

南北朝的陶弘景说:“鸡屎矾投苦洒(醋)中涂铁,皆作铜色”,即不纯的碱式硫酸铜或碱式碳酸铜不溶于水,但可溶于醋,用醋溶解后也可与铁起置换反应。

显然认识的范围扩大了。

到唐末五代间,水法炼铜的原理应用到生产中去,至宋代更有发展,成为大量生产铜的重要方法之一。

葛洪是我国晋代著名的炼丹家。

一次,葛洪之妻鲍菇在葛山用铁勺盛满曾青(硫酸铜溶液),几天后,葛洪拿那个铁勺使用,奇妙的现象出现了:铁勺变成“铜勺”,红光闪闪,葛洪的徒弟高兴得跳了起来:“点铁成金啦!”葛洪把“铜勺”放在火上烤,“铜勺”逐渐变黑。

这些,葛洪在《黄白篇》(《抱朴子内篇·黄白》)一书中均做了记载。

在欧洲,湿法炼铜出现比较晚。

15世纪50年代,人们把铁片浸入硫酸铜溶液,偶尔看出铜出现在铁表面,还感到十分惊讶,更谈不上应用这个原理来炼铜了。

二、具体操作湿法炼铜也称胆铜法,其生产过程主要包括两个方面。

一是浸铜,就是把铁放在胆矾(CuSO4·5H2O)溶液(俗称胆水)中,使胆矾中的铜离子被金属置换成单质铜沉积下来;二是收集,即将置换出的铜粉收集起来,再加以熔炼、铸造。

地所用的方法虽有不同,但总结起来主要有三种方法:第一种方法是在胆水产地就近随地形高低挖掘沟槽,用茅席铺底,把生铁击碎,排放在沟槽里,将胆水引入沟槽浸泡,利用铜盐溶液和铁盐溶液颜色差异,浸泡至颜色改变后,再把浸泡过的水放去,茅席取出,沉积在茅席上的铜就可以收集起来,再引入新的胆水。

只要铁未被反应完,可周而复始地进行生产。

第二种方法是在胆水产地设胆水槽,把铁锻打成薄片排置槽中,用胆水浸没铁片,至铁片表面有一层红色铜粉覆盖,把铁片取出,刮取铁片上的铜粉。

我国古代的水法冶铜

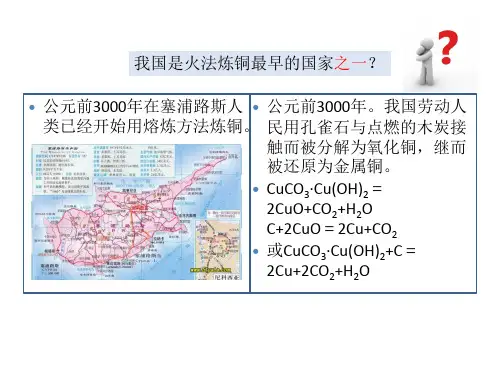

我国古代的炼铜技术有火法和水法(又称湿法)两种。

据已有的考古资料推知,在最早的火法炼铜中,用来炼铜的矿石为孔雀石〔CuCO3·Cu(OH)2〕之类的氧化矿,以木炭为燃料和还原剂。

用硫化矿[如:辉铜矿(Cu2S)、黄铜矿(CuFeS2)等]冶炼铜的过程比较复杂,应晚于用氧化矿炼铜。

从迄今已发现的我国最早的由硫化矿炼铜的遗址得知,最迟在西周早期已经发明这种炼铜术。

西汉刘安(公元前179—公元前122年)所著《淮南万华术》中就有记载“白青得铁即化为铜”。

白青,后来又称石青,就是蓝铜矿〔2CuCO3·Cu(OH)2〕。

据古代文献资料得知,我国在唐代已有小规模的水法炼铜生产:取能熬煮而得胆矾(CuSO4·5H2O)的“苦泉”加入碎铁可得铜。

所得铜称为铁铜,后来改称胆铜。

显然这是利用了下面的置换反应:Fe+CuSO4====Cu+FeSO4。

北宋末年,胆铜法开始在生产中大规模应用,曾成为生产铜的重要途径之一。

《宋史·食货志》对此有详细记载。

胆铜法有许多优点,它可以就地取材,在“胆水”多的地方设置铜场,设备比较简单,成本低。

只要把薄铁片或碎铁块放入“胆水”槽中,浸渍几天就能得到金属铜的粉末。

胆铜法可以在常温下提取铜,即可以节省大量燃料,又不必使用鼓风、熔炼设备。

湿法冶金(一)湿法冶金是利用浸出剂将矿石、精矿、焙砂及其他物料中有价金属组分溶解在溶液中或以新的固相析出,进行金属分离、富集和提取的科学技术。

由于这种冶金过程大都是在水溶液中进行,故称湿法冶金。

湿法冶金的历史可以追溯到公元前200年,中国的西汉时期就有用胆矾法提铜的记载。

但湿法冶金近代的发展与湿法炼锌的成功、拜尔法生产氧化铝的发明以及铀工业的发展和20世纪60年代羟肟类萃取剂的发明并应用于湿法炼铜是分不开的。

随着矿石品位的下降和对环境保护要求的日益严格,湿法冶金在有色金属生产中的作用越来越大。

湿法冶金主要包括浸出、液固分离、溶液净化、溶液中金属提取及废水处理等单元操作过程。

一、浸出浸出是借助于溶剂选择性地从矿石、精矿、焙砂等固体物料中提取某些可溶性组分的湿法冶金单元过程。

根据浸出剂的不同可分为酸浸出、碱浸出和盐浸出。

根据浸出化学过程分为氧化浸出和还原浸出。

根据浸出方式分为堆浸、就地浸、渗滤浸、搅拌浸出、热球磨浸出、管道浸出、流态化浸出。

根据浸出过程的压力可分为常压浸出和加压浸出。

影响浸出速度的因素主要有固体物料的组成、结构和粒度、浸出剂的浓度、浸出的温度、液固相相对流动的速度和矿浆粘度等。

(一)以溶剂分类1.酸浸出是用酸作溶剂浸出有价金属的方法。

常用的酸有无机酸和有机酸,工业上采用硫酸、盐酸、硝酸、亚硫酸、氢氟酸和王水等。

硫酸的沸点高,来源广,价格低,腐蚀性较弱,是使用最广泛的酸浸出剂。

在有色冶金中硫酸常用于氧化铜矿的浸出、锌焙砂浸出、镍锍和硫化锌精矿的氧压浸出等。

盐酸的反应能力强,能浸出多种金属、金属氧化物和某些硫化物。

如用来浸出镍锍、钴渣等。

但盐酸及生成的氯化物腐蚀性较强,设备防腐要求较高。

硝酸是强氧化剂,价格高,且反应析出有毒的氮氧化物,只在少数特殊情况下才使用。

2.碱浸出用碱性溶液作溶剂的浸出方法。

常用的碱有氢氧化钠、碳酸钠和硫化钠。

铝土矿加压碱浸出是碱浸出最重要的应用实例。

碱浸出还用于浸出黑钨矿、铀矿(Na2CO3浸出UO3)、硫化和氧化锑矿(Na2S+NaOH浸出)等。

湿法冶金的过去,现在和未来Henry L.Ehrlich伦斯勒理工学院,生物系,特洛伊,NY12180-3590USA1990年9月19日收到,2000年7月被公认摘要:总结了硫化物浸出的过程中相对较新的发现物参与的历史和商业开发,并表明了未来可能的发展方向。

Q2001爱思维尔科技B.V.保留所有权利。

关键词:自养浸出;生物效应,铜提取;异养浸出1.现在湿法提取铜的浸出液从矿石和通过处理金属铁合成溶液得到的铜沉淀,胶结是一项古老的技术。

中国人实行这种技术的一种形式,可以追溯到公元前100~200年甚至更早。

在远古时代没有现代化学技术发现最基本的原理,我们都把从水铜矿的浸出得到蓝色的硫酸铜溶液的外观当做理所当然,或者当蓝矾水溶液蒸发就可以得到蓝色硫酸铜晶体一样,没有办法表明铜的存在。

意识到铜可以从蓝矾溶液中提取一定是来自偶然的发现铁接触到这种溶液可以得到铜沉淀,作为金属盒青铜,铜锡合金的成分铜对于古人相当重要。

历史记载表明,铜矿浸出和胶结技术在欧洲和小亚细亚同样有名,至少可以追溯至公元前二世纪,这项技术很有可能最早由这里的人们发现,究竟是来自中国还是被带到中国,还是被分别发现不得而知,以我们现在的认识,以我们现在的认识,浸出可能是古人从硫化物矿石中提取铜的唯一途径。

因为远古时代的冶炼在开放的烟囱中进行,有效地自由氧化铜和碳酸盐,直到坩埚的发现才使得硫铜矿的冶炼变得有效。

铜的浸出和胶结的做法经过了几个世纪的提炼,并继续到现在,在西班牙征服摩尔人时期似乎已经提到堆浸在力拓矿业,在1752年,西班牙人就已经形成一套铜浸出的程序通过在力拓矿业灼烧铁,其他记录显示自1678年以来瑞典中部的Falum Mine有超过2十万吨铜被从铜矿中浸出。

尽管硫化铜矿石浸出被长期实践,直到二十一世纪中叶。

参与这个过程中的某些种类的细菌并没有发现,这个迟来的发现其原因是,细菌存在还不为一般人所不知道,直到17世纪中叶。

1676年安东·范列文虎克第一描述了它的存在,解释辣椒玉米输液中存在细菌,他用老式巧妙简单的显微镜检测到。

![[课外阅读]张潜:世界湿法冶金第一人](https://uimg.taocdn.com/b1d65d9d7f1922791788e817.webp)

[课外阅读]张潜:世界湿法冶金第一人在德兴市洎水河畔的聚远楼四楼,有一幅浓缩了德兴历史文化的大型铜浮雕壁画。

壁画的上半部分,反映的是张潜湿法炼铜工艺流程。

张潜(1025—1105年),北宋炼铜家,德兴市银城镇新营村吴园人。

他结合前人经验和自己的长期实践总结出一套完整的湿法炼铜工艺,于北宋绍圣年间(1094—1098年)写成《浸铜要略》,因而成为世界湿法冶金技术第一人。

这标志着中国是世界上最早使用化学方法炼铜的国家。

开湿法冶金之先河张潜发明的湿法炼铜,开创了世界湿法冶金技术的先河,同时也是世界化学史上的一个创举,是世界冶金和化学史上的一项重大发明。

蒙昧时代(人类社会划分为蒙昧时代、野蛮时代、文明时代),人们打猎打仗都是用树枝、竹竿的。

到了石器时代,人们主要是以石器作为劳动的工具和打仗的武器。

自从蚩尤氏发明炼铜方法(这是传说,但至少在夏商时代我国劳动人民已发明了炼铜方法)后,人们就开始使用铜刀、铜戟了。

这是我国最早的金属器具。

大约到到商末周初,我国发明了炼铁技术(炼铁晚于炼铜)。

早期的冶炼方法,主要原理是用火加热铜矿石来提炼铜的,工艺复杂成本高,需投入大量的人力物力。

唐天宝十二年(753年),李白漫游到安徽省一个叫秋浦的地方,写下组诗《秋浦歌》。

其中一首,写秋浦的炼铜场:“炉火照天地,红星乱紫烟。

赧郎明月夜,歌曲动寒川。

”这个炼铜场,炉火熊熊燃烧,红星四溅,紫烟蒸腾,天地都被红彤彤的炉火照得通明了;被炉火映红脸膛的工人们,一边劳动,一边歌唱,嘹亮的歌声使大山谷里的河水都荡漾起来了。

这是一幅瑰丽壮观的秋夜冶炼图。

在李白的笔下,光、热、声、色交织辉映,明与暗、冷与热、动与静烘托映衬,鲜明、生动地表现了火热的劳动场景;同时,也反映当时炼铜要投入大量的人力物力的情况。

有没有一种设备简单、操作容易,不必只使用火炉等大型熔炼设备,又能节省燃料和人力,在常温下就可以提炼出铜的方法?长久以来,很多从事冶炼的人都在思考这个问题。

湿法冶炼法

摘要:

1.湿法冶炼法的定义和原理

2.湿法冶炼法的历史发展

3.湿法冶炼法的应用领域

4.湿法冶炼法的优缺点

5.我国在湿法冶炼法方面的发展及成就

正文:

湿法冶炼法是一种利用化学反应原理,通过溶液中的化学反应来提取和分离金属的冶炼方法。

这种方法主要适用于低品位的金属矿石、复杂的金属矿物以及含有多种有价金属的矿石。

湿法冶炼法的历史发展可以追溯到古代。

最早的湿法冶炼技术出现在中国,大约在公元前2000 年,我国就已经开始使用湿法炼铜。

随着时间的推移,湿法冶炼技术逐渐发展壮大,应用范围也不断扩大。

到了近代,随着科学技术的进步,湿法冶炼法得到了更为广泛的应用,特别是在金属提炼和环保领域。

湿法冶炼法应用领域广泛,包括铜、铅、锌、镍、钴等金属的提炼。

此外,湿法冶炼法在环保领域也有着重要作用,可以用来处理含有重金属的废水、废渣等。

湿法冶炼法具有许多优点,例如生产成本低、对矿石品位要求低、污染相对较小等。

但是,它也存在一些缺点,如生产周期长、对设备和工艺要求较高

等。

我国在湿法冶炼法方面有着显著的发展和成就。

在近年来,我国不断加大对湿法冶炼技术的研究和投入,取得了一系列重要的科技创新成果。

如今,我国已经成为世界上最大的湿法冶炼生产国之一,具备了世界领先的湿法冶炼技术。

总的来说,湿法冶炼法作为一种重要的金属提炼方法,具有广泛的应用前景。

铜配合物及湿法冶金摘要:在冶金技术中,湿法冶金是一门既古老而又有极大发展前途的现代科学技术。

湿法冶金理论主要是依靠化学理论发展起来的,现在虽然还是以化学理论为基础,但是由于学科交叉、互相渗透,它与地球科学、矿物学、物理学及一些工程科学都有关系。

本文主要借助铜配合物萃取的相关研究来探讨湿法冶金在配位化学方面的应用。

关键字:湿法冶金、萃取、铜配合物、萃取剂、应用机理、发展与展望引言:追溯历史,在公元前206年,也就是在西汉时期,就有了用胆矾法提取铜的记载。

西汉时期刘安所著《淮南万毕术》中记载有“曾青得铁则化为铜”其含义是把铁片放入硫酸铜溶液或其它铜盐溶液中,可以置换出单质铜。

这种方法是现代湿法冶金先驱。

多少年来,湿法冶金技术发展缓慢,只是作为火法冶金的一个辅助手段而存在。

直到19世纪它才得到快速发展,20世纪逐渐成为冶金学科中的一个独立分支,进而成为重要的二级学科。

现代的湿法冶金几乎涵盖了除钢铁以外的所有金属提炼,有的金属其全部冶炼工艺属于湿法冶金,但大多数是矿物分解、提取和除杂采用湿法工艺,最后还原成金属采用火法冶炼或粉末冶金完成。

1.湿法冶金概述1.1湿法冶金湿法冶金就是金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程。

湿法冶金作为一项独立的技术是在第二次世界大战时期迅速发展起来的,在提取铀等一些矿物质的时候不能采用传统的火法冶金,而只能用化学溶剂把他们分离出来,这种提炼金属的方法就是湿法冶金1.2历史与发展中国在北宋时期已用湿法(胆铜法)生产铜,据《宋史·艺文志》记载,有《浸铜要略》一卷,可惜已失传。

1752年西班牙里奥·廷托开始用湿法生产铜。

工艺与我国北宋胆铜法基本相同,其重要进展是采用人工焙烧硫化铜矿而不靠自然风化。

同期,俄国古米雪夫斯基矿也开始用湿法生产铜。

1889年开始用湿法生产氧化铝,以后湿法炼锌、金、银、钴、镍等工厂相继出现。

湿法冶炼法

(原创版)

目录

1.湿法冶炼法的定义

2.湿法冶炼法的历史

3.湿法冶炼法的原理

4.湿法冶炼法的应用领域

5.湿法冶炼法的优缺点

正文

湿法冶炼法,顾名思义,是一种利用水溶液或其他液体介质进行金属提炼的方法。

与传统的火法冶炼不同,湿法冶炼法采用化学反应来提取金属,而不是通过高温熔炼。

这种方法有着悠久的历史,可以追溯到公元前2000 年,当时的中国人就已经开始使用湿法冶炼铜。

湿法冶炼法的原理非常简单,主要是通过金属氧化物与液体介质中的化学物质发生反应,使金属以离子的形式进入溶液,然后通过一系列处理工艺,将金属离子还原成纯金属。

这个过程可以分为两个主要步骤:金属的溶解和金属的回收。

湿法冶炼法的应用领域非常广泛,包括铜、铅、锌、镍、钴等金属的提炼。

特别是在现代工业中,湿法冶炼法已经成为一种重要的金属提炼方法,特别是在低品位矿石和复杂矿石的处理上,有着火法冶炼无法比拟的优势。

湿法冶炼法的优点主要体现在以下几个方面:一是能耗低,相比火法冶炼,湿法冶炼法的能耗只有火法冶炼的 1/3 到 1/2;二是对矿石的品质要求低,湿法冶炼法可以处理低品位和复杂性质的矿石;三是污染相对较小,湿法冶炼过程中产生的废气、废水等污染物,相对容易处理;四是

金属回收率高,一般可以达到 90% 以上。

然而,湿法冶炼法也有其缺点,主要是工艺流程长,操作复杂,需要严格的控制条件,以及对某些金属的提炼效果不如火法冶炼。

湿法炼铜技术的发展摘于《科技信息》2007年第19期,《浅谈湿法炼铜技术的发展》当1997 年下半年到1998 年由于亚州金融危机而引发了有色金属价格急剧下滑,铜价持续走低,西方一些铜公司关闭了他们成本较高的火法炼铜厂,但在此期间世界湿法炼铜产量仍然强劲地增长,由此可以说明湿法炼铜技术的生命力。

湿法炼铜主要是采用各种浸出手段包括堆浸、生物堆浸、搅拌浸出、加压浸出、地下溶浸等,直接从铜矿石或铜精矿中提取铜,然后用特效的萃取剂将铜选择性地提取、富集,再用电积技术生产阴极铜,即通常说的浸出- 萃取- 电积。

湿法炼铜的优势在于:(1)湿法炼铜可以处理低品位铜矿,美国采用堆浸处理的铜矿石品位甚至低到0.04%。

过去认为无法处理的表外矿、废石、尾矿等均可作为铜资源被重新利用,因此大大扩大了铜资源的利用范围。

(2)湿法炼铜由于工艺过程简单,能耗低,因此生产成本低。

1997年西方SX- EW铜平均的生产成本为43 美分/磅,这包括8 美分/磅采矿费、15 美分/磅浸出费用、18 美分/磅的SX- EW费用、2 美分/磅的管理费用。

而1997 年西方火法铜的平均生产成本为70 美分/磅。

(3)投资费用低、建设周期短。

国外大型的湿法炼铜厂的单位投资费用为2300$/tCu,而火法铜的单位投资费用超过4500$/tCu。

中国湿法炼铜厂由于设备简陋,单位投资费用只有1~1.2 万元/t。

(4)没有环境污染问题。

湿法炼铜工艺没有SO2 烟气排放,也避免了硫酸过剩问题。

特别是地下溶浸技术不需要把矿石开采出来,不破坏植被和生态,从根本上改善了采矿工人的劳动条件。

(5)阴极铜产品质量高。

由于溶剂萃取技术对铜的选择性很好,因此铜电解液纯度很高,产出的阴极铜质量可以达到99.999%。

(6)生产规模可大可小。

这尤其适合于中国企业的特点。

世上无难事,只要肯攀登

铜湿法冶金的发展历史

中国古代的铜湿法冶金大约在一万多年前人类就开始利用自然铜制成针、珠、锥等。

至今发掘到的最早炼制铜器是在伊朗出土的刮刀、锥、凿等物,年代可能是公元前3800 年。

我国甘肃发现的青铜小刀的炼制时间约为公

元前2750 年。

公元前3000 年在塞浦鲁斯人类已经用熔炼方法炼铜。

世界冶金学史界公认,湿法炼铜的工艺始于中国。

铁置换铜反应的发现远自西汉。

汉代《淮南万毕术》卷下记载:“白青得铁即化为铜”。

白青是水胆矾。

用铁从天

然含铜水流中置换、提取金属铜在唐朝已开始,两宋时期已形成工业规模,当时称为”浸铜法”。

由于蓝绿色的含铜水称为“胆水”,所得的铜称为“胆铜”。

据

宋代史书《宋会要辑稿》记载的当时东南各路九处产铜情况,仅韶州岑水场(今广东翁源县北)一处年产胆铜即达80 万斤,各处之和多达187: 4427 万斤。

北宋元丰、元祐(1086~1094)年间,有一位富有经验的炼铜能手还总结编写了《浸铜要略》一书,可惜已失传。

但其后人编写的《浸铜要略序》今尚存世。

在金人南侵的南宋时期,随着国家衰落,胆水炼铜业也随之衰败[1]。

西方铜湿法冶金的发展过程西方最早的湿法炼铜厂出现在欧洲的匈牙利境内靠近西莫尔尼兹(Schmollnitz)的一个矿山,15 世纪就开始从矿水中用铁置换回收铜。

但是西方公认的湿法提铜厂鼻祖是西班牙的雷奥·廷托(Rio Tinto) 矿,1752 年起他们先对含铜黄铁矿进行氧化焙烧,然后浸取,再从浸取液中置换回收铜[2]。

据记载,1854 年西班牙的一项专利是焙烧一浸取一置换法生产铜。

可能是由于焙烧产生的二氧化硫造成过分污染,20 世纪初,他们开始发展并采用堆浸技术,所得浸取液流经一系列木制大桶,其中堆放铸铁块。

进人20 世纪,随着铜的需求量日益扩大,人们开始重视铜矿表层氧化矿的开发

利用,湿法逐渐成为处理氧化矿的主要冶金方法,在浸取技术方面有了长足的。