植物保护学基础知识

- 格式:ppt

- 大小:7.43 MB

- 文档页数:100

0904植物保护⼀级学科简介0904植物保护⼀级学科简介⼀级学科(中⽂)名称:植物保护(英⽂)名称:Plant protection⼀、学科概况植物保护学科是⼀门多学科交叉的综合性农业应⽤学科,是在⼈类长期研究和防治农业有害⽣物过程中逐步形成的。

植物⽣产是农业的基⽯,⼈类依赖植物⽣产获取⾷品、其他产业原材料和适宜的⽣态环境。

然⽽,农业有害⽣物的暴发流⾏和猖獗为害常使农作物、森林、草原和其他植被遭受严重的破坏,给⼈类造成巨⼤的经济损失甚⾄灾难。

因此,⾃有农业以来⼈类对农业有害⽣物及其防控技术的研究从来就没有停⽌过,在有害⽣物的形态观察、种类鉴定、发⽣发展及为害规律的研究、农业防治、⽣物防治、物理防治、化学防治等技术的研发⽅⾯积累了⼤量的经验和资料,建⽴了农业昆⾍学、植物病理学等学科。

20世纪40年代,以DDT和六六六为代表的化学农药问世并开始在农业有害⽣物防治中⼤量应⽤,迅速催⽣了农药学学科。

随着单纯使⽤和滥⽤化学农药导致负⾯作⽤的逐渐显现和⼈类对农业有害⽣物发⽣发展规律认识的深⼊,以⽣态学为基础的植物保护理论与策略也逐步形成。

1966年联合国粮农组织组织各国科学家在罗马召开了农业有害⽣物防治策略研讨会,提出了有害⽣物综合治理(Integrated Pest Management,简称IPM)的理论与策略。

在此理论的指导下,植物保护学科的发展⾛上了⼀个新的阶段。

从上世纪⼋⼗年代到本世纪,系统科学、⽣态学的理论与技术、分⼦⽣物学技术和电⼦计算机在植物保护科学领域的⼤量应⽤,促进植物病理学、农业昆⾍学、杂草学、植物检疫学、植物病⾍害测报学、⽣物防治学、农药学、⼊侵⽣物学、转基因⽣物安全、植物保护经济学等植物保护各分⽀学科取得突破性的进展。

同时,社会与经济的发展对现代植物保护提出了更⾼的要求。

现代植物保护学科已成为保护国家农业⽣产安全、保障农产品质量安全、控制环境污染、维护公众健康、促进农业可持续发展的重要科技⽀撑。

《植物保护》课程实验教学大纲一课程简介植物保护实验教学是植物保护课程的重要组成部分,也是培农学类专业实践教学的重要组成部分。

其以培养学生的实践能力为目标,与理论教学相互配合,又相对独立的自成体系。

二教学目的实验教学主要在于加深对理论教学所获知识的理解并对某项技能进行训练。

要求学生了解植物病、虫、杂草标本制作及保存的基本技术;掌握常见(50-60种)病虫草害的识别;掌握植物病原物分离、培养的基本原理及技术;了解农药的常见种类特点及使用技术;熟悉植物病、虫、草害的基本调查和防治方法。

三课程总学时:79学时+0.6周课程总学分:实验总学时(课外学时/课内学时):28学时+0.6周总学分:必开实验个数:10个选开实验个数:3个四适用专业:09种子生产与经营五考核方式及办法按照平时考核成绩和技能抽考成绩4:6的比例计算,其中平时考核根据现场操作情况、实验纪律、安全文明、实验报告(作业)等综合评定实验成绩,专项考核采取技能抽考的方式,按照评分标准评等。

六配套的实验教材或指导书1、李清西、钱学聪. 植物保护. 北京:中国农业出版社,2002。

2、刘学敏、陈宇飞. 植物保护技术与实训.北京:劳动社会保障出版社,2005。

七实验项目实验一昆虫外部形态及各发育阶段特征观察实验学时数: 2学时(一)实验类型:演示型(二)实验类别:基础实验(三)每组人数:2人(四)实验要求:必修(五)实验目的:认识昆虫体躯外部形态的一般特征,学会区分完全变态和不完全变态,掌握昆虫各虫态主要类型的形态特征,为正确识别害虫和学习昆虫分类奠定基础。

(六)实验内容:1.昆虫外部形态观察:昆虫体躯、触角、胸足、翅、口器、口式观察;2.昆虫的变态和虫态观察:变态类型、卵、若虫形态、幼虫形态、蛹、成虫性二型和多型现象观察。

(七)主要仪器设备及其配套数:材料:粉蝶、天蛾、螟蛾、夜蛾、蝽象、蝗虫、瓢虫、草蛉等的卵或卵块;蝗虫、有翅蚜虫、蝽象类的若虫;瓢虫类、蛾类、蝶类、蝇类、金龟甲类、尺蠖类、叶蜂类、象甲类、寄生蜂类的成虫、幼虫和蛹;螳螂、龙虱、金龟甲、步行甲、蚜虫、蓟马、草蛉等足的类型盒装标本各5份,地老虎、蚜虫成虫性二型和多型性标本,全变态和不全变态生活史标本各25份、浸渍标本、针插标本各5份和有关挂图。

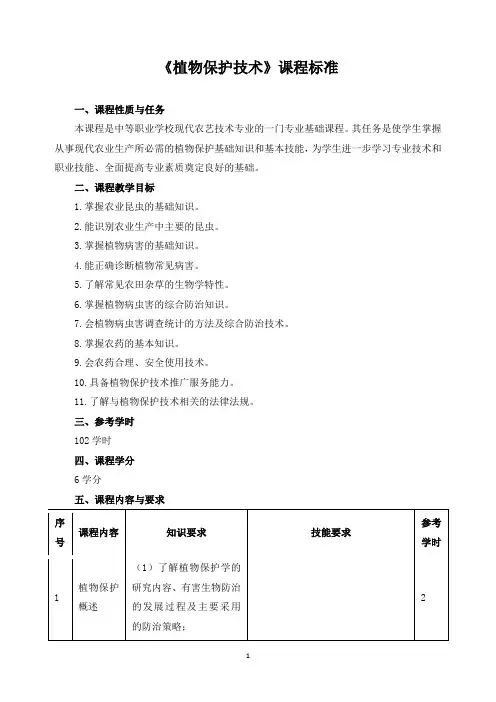

《植物保护技术》课程标准一、课程性质与任务本课程是中等职业学校现代农艺技术专业的一门专业基础课程。

其任务是使学生掌握从事现代农业生产所必需的植物保护基础知识和基本技能,为学生进一步学习专业技术和职业技能、全面提高专业素质奠定良好的基础。

二、课程教学目标1.掌握农业昆虫的基础知识。

2.能识别农业生产中主要的昆虫。

3.掌握植物病害的基础知识。

4.能正确诊断植物常见病害。

5.了解常见农田杂草的生物学特性。

6.掌握植物病虫害的综合防治知识。

7.会植物病虫害调查统计的方法及综合防治技术。

8.掌握农药的基本知识。

9.会农药合理、安全使用技术。

10.具备植物保护技术推广服务能力。

11.了解与植物保护技术相关的法律法规。

三、参考学时102学时四、课程学分6学分五、课程内容与要求六、教学实施建议1.教材编写和选用(1)依据本课程标准编写教材或选用教材,优先选用国家规划教材。

(2)教材的编写要符合本人才培养方案中课程标准要求,体现先进性、通用性、实用性的原则,侧重实践操作,要将本专业新知识、新技术、新工艺、新方法等信息及时纳入教材,使之更贴近本专业的发展和实际需要。

教材应充分体现实施对象植物为导向的课程设计思想,以植物上虫害的形态特征、为害特点、生活习性及防治方法,病害的症状特点、发病规律及防治方法为主线设计教材结构。

(3)教材编写要结合当地行业发展特点,不断更新教学内容。

(4)教学案例的编写和演示在教学过程中具有重要作用,案例设计要具有一定的典型性和互动性,内容展现应将植物上病虫害的图片和相关的文字描述结合,图例与案例应引起学生的兴趣,重在提高学生学习的主动性和积极性。

2.教学方法(1)采用项目教学法,辅以演示、实验、现场教学等教学方法,鼓励学生积极参与;培养学生多方获取信息、分析信息和正确利用信息的能力。

(2)在教学过程中,应加强学生理论联系实际的能力,应立足于坚持学生实际操作能力的培养,采用案例教学,模拟工作情境,应用标本、挂图、视频、多媒体等教学资源,帮助学生更形象的认识昆虫的形态特征、病害的症状特点,提高学生的学习兴趣,激发学生学习的内在动力。

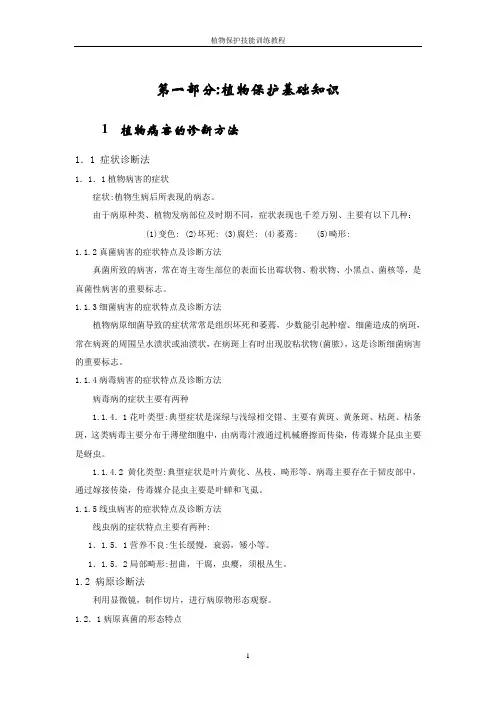

第一部分:植物保护基础知识1 植物病害的诊断方法1.1 症状诊断法1.1.1植物病害的症状症状:植物生病后所表现的病态。

由于病原种类、植物发病部位及时期不同,症状表现也千差万别、主要有以下几种:(1)变色: (2)坏死: (3)腐烂: (4)萎蔫: (5)畸形:1.1.2真菌病害的症状特点及诊断方法真菌所致的病害,常在寄主寄生部位的表面长出霉状物、粉状物、小黑点、菌核等,是真菌性病害的重要标志。

1.1.3细菌病害的症状特点及诊断方法植物病原细菌导致的症状常常是组织坏死和萎蔫,少数能引起肿瘤、细菌造成的病斑,常在病斑的周围呈水渍状或油渍状,在病斑上有时出现胶粘状物(菌脓),这是诊断细菌病害的重要标志。

1.1.4病毒病害的症状特点及诊断方法病毒病的症状主要有两种1.1.4.1花叶类型:典型症状是深绿与浅绿相交错、主要有黄斑、黄条斑、枯斑、枯条斑,这类病毒主要分布于薄壁细胞中,由病毒汁液通过机械磨擦而传染,传毒媒介昆虫主要是蚜虫。

1.1.4.2黄化类型:典型症状是叶片黄化、丛枝、畸形等、病毒主要存在于韧皮部中,通过嫁接传染,传毒媒介昆虫主要是叶蝉和飞虱。

1.1.5线虫病害的症状特点及诊断方法线虫病的症状特点主要有两种:1.1.5.1营养不良:生长缓慢,衰弱,矮小等。

1.1.5.2局部畸形:扭曲,干腐,虫瘿,须根丛生。

1.2 病原诊断法利用显微镜,制作切片,进行病原物形态观察。

1.2.1病原真菌的形态特点真菌的营养体为丝状体,菌丝分为有隔菌丝和无隔菌丝,能产生各种形态的孢子,菌丝在特殊的条件下会产生各种变态,如菌核、吸器、厚垣孢子等。

1.2.2病原细菌的形态特点细菌的形态为单细胞,杆状,很小,绝大部分细菌带鞭毛、在油镜下观察。

1.2.3病原病毒的形态特点病毒颗粒的外形主要有球状和杆状,由核酸和蛋白质组成,只能在电子显微镜下观察。

(4)病原线虫的形态特点线虫的形态一般为圆筒形,体形细长,两头尖,呈线状、少数雌虫为梨形或肾形。

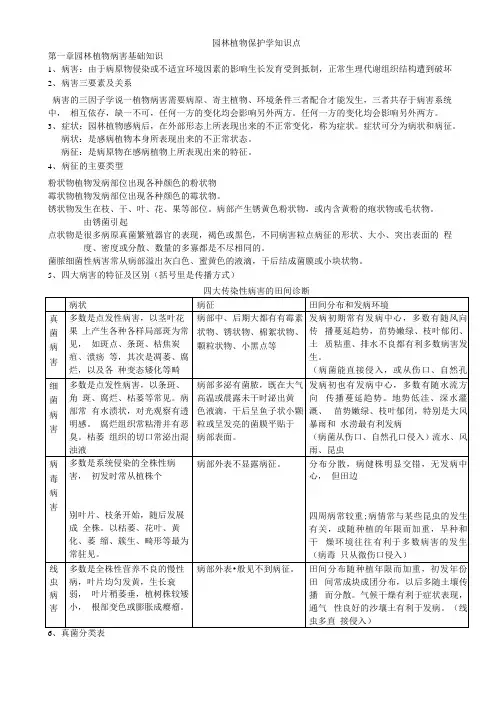

园林植物保护学知识点第一章园林植物病害基础知识1、病害:由于病原物侵染或不适宜环境因素的影响生长发育受到抵制,正常生理代谢组织结构遭到破坏2、病害三要素及关系病害的三因子学说一植物病害需要病原、寄主植物、环境条件三者配合才能发生,三者共存于病害系统中,相互依存,缺一不可,任何一方的变化均会影响另外两方。

任何一方的变化均会影响另外两方。

3、症状:园林植物感病后,在外部形态上所表现出来的不正常变化,称为症状。

症状可分为病状和病征。

病状:是感病植物本身所表现出来的不正常状态。

病征:是病原物在感病植物上所表现出来的特征。

4、病征的主要类型粉状物植物发病部位出现各种颜色的粉状物霉状物植物发病部位出现各种颜色的霉状物。

锈状物发生在枝、干、叶、花、果等部位。

病部产生锈黄色粉状物,或内含黄粉的疱状物或毛状物。

由锈菌引起点状物是很多病原真菌繁殖器官的表现,褐色或黑色,不同病害粒点病征的形状、大小、突出表面的程度、密度或分散、数量的多寡都是不尽相同的。

菌脓细菌性病害常从病部溢出灰白色、蜜黄色的液滴,干后结成菌膜或小块状物。

5、四大病害的特征及区别(括号里是传播方式)67、侵染过程:病程大致可划分为接触、侵入、潜育和发病四个时期。

实际上病程是一个连续的侵染过程。

8、侵染循环:从前一个生长季节开始发病到下一个生长季节再度发病的过程。

侵染循环的环节:初侵染和再侵染,病原物的越冬和病原物的传播9、病害流行的条件(因素):有大量易于感病的寄主;有大量致病力强的病原物;有适合病害大量发生的环境条件。

这三个条件,缺一不可,而且必须同时存在。

10、植物抗病性:植物对病原物的抵抗能力称为抗病性垂直抗病性是指一个植物品种对许多病原物的某些生理小种起作用。

水平抗病性是指一个植物品种对个别病原物的所有生理小种都起作用。

11、生理小种是指一种病原生物里对一种寄生的不同品种致病性不同的类群12、真菌的无性繁殖:是不经过性细胞结合而直接由营养体上产生孢子的繁殖方式(主要有游动孢子、孢囊孢子、分生孢子)真菌的有性繁殖:是通过性细胞或性器官的结合而产生孢子的繁殖(主要有卵孢子、接合孢子、子囊孢子、担孢子)13、活力营养生物寄生营养生物14、柯赫氏法则①发病植物上常伴随有一种病原微生物存在②该微生物可在离体的或人工培养基上纯化而得到纯培养③将纯培养接种到相同品种的健株上,会表现出相同症状的病害④从接种发病的植物上再分离到病原微生物的纯培养,其性状与原接种物(纯培养)相同15、病原物的寄生性:病原物从寄生植物活体内获取营养物质而生存的能力专性寄生物:不同病原物,其寄生程度是不一样的,一些病原物寄生程度很高,只能在活的寄主上寄生,一旦寄主组织死亡,它就无法继续生存,我们把这一类病原物称为活体营养生物,也称之为专性寄生物兼性腐生物16、生理病害特点①具有突发性②田间分布普遍③病状表现散发性④无病症有病状17、侵染性病害非侵染性病害:由于植物自身的生理缺陷或遗传性疾病,或由于在生长环境中有不适宜的物理、化学等因素直接或间接引起的一类病害第二章园林植物害虫基础知识1、什么是昆虫及其特征?昆虫是动物界无脊椎动物中最大的一个类群。

绪论、第一章农业昆虫的基础知识(四节)一.名词解释休眠:假死性:抗生性:生活年史:趋性:二.单项选择。

1.能在植物受害部位形成斑点,引起畸形的口器类型是()A.咀嚼式 B.虹吸式 C.刺吸式 D.锉吸式2.()是昆虫分目的重要特征。

A.触角B.翅C.口器D.头式3.昆虫的体壁可分为3层,其中属于皮细胞分泌的非细胞层的是()A.底膜B.真皮C.上表皮D.表皮层4.属于季节性孤雌生殖的是()A.蜜蜂B.蚂蚁C.蚜虫D.介壳虫5.下列属于过渐变态的是()A.蓟马B.蜻蜓C.蚜虫D.蝗虫6.昆虫连蜕两层皮后,属于()龄幼虫。

A.3B.2C.4D.17.引起滞育的环境因素是()A.温度B.湿度C.光周期D.土壤因素8.有利于昆虫渡过不良环境的习性是()A.食性B.群集性C.假死性D.迁飞性9.昆虫的滞育低温区一般为()A.-10~8℃B.8~40℃C.-10~20℃D.-40~-10℃10.昆虫纲分为( )个科()目。

A.32 , 9B.34 ,8C.30 , 10D.34,911.梨小食心虫属于()科()目A.小卷蛾鳞翅B.茎蜂膜翅C.奇丁虫鞘翅D.飞虱同翅12.芒角亚目泛指()A.蚊类B蝇类 C.虻类 D.蝶蛾类13.螨类属于()的生殖方式。

A.两性生殖B.卵胎生C.多胚生殖D.孤雌生殖14.使用农药时,药剂容易由()进入虫体,使其中毒死亡。

A.腿节B.胫节C.附节D.转节15.昆虫的腹部由( )节组成A.6B.18~20C.9~11D.1~8三.多项选择。

(每题3分,共30分)1.触角由()三部分组成。

A柄节B梗节C亚节D鞭节2.腹部可以伸缩弯曲,有利于()A.运动B交配C产卵D呼吸3下列属于特异生殖的是()A.两性生殖B孤雌生殖C卵胎生D多胎生殖4幼虫属于无足型的是()A天牛B象甲C蝇类D瓢虫5成虫寿命较长的昆虫()A椿象B蝗虫C甲虫D二化螟6具有假死性的昆虫()A金龟子B象甲C叶甲D松毛虫7对昆虫影响较大的环境因素有()A气象因素B土壤因素C生物因素D种群特性8属于鞘翅目中的多食亚目的是()A叩头甲科B天牛科C象甲科D金龟子科9鞘翅目昆虫的食性有()类型A 植食性B肉食性C腐食性D杂食性10下列属于叩头甲科的昆虫()A沟金针虫B梨虎C细胸金针虫D苹果小吉丁虫三判断1抗生性是指作物受害后,由于本身强大的补偿能力,使产量基本不减。

《植物保护基础》课程标准

(一)课程的性质与任务

《植物保护基础》是设施农业生产技术专业一门重要的专业基础平台课程,为学生学习后续各专业方向核心课程奠定基础。

其任务是使学生了解昆虫学和病理学基本知识,掌握农作物病虫害防治的基本技能,提高学生运用这些知识解决实际问

(1

(

(

(4)具备熟知植物病害病原特征及其所致病害症状表现的能力。

(5)具备能够识别和防除田间杂草的能力。

(三)教学内容与要求

(四)教学实施

1.

(

(

2.教材编写建议

(1)依据本课程标准编写教材,教材应充分体现任务引领、实践导向课程的设计思想。

(2)教材编写应遵循学生认知规律,突出可操作性、启发性、趣味性和指导性,

以实践性、实用性内容为主,尽量做到文字描述深入浅出,图文并茂,寓教于乐。

(3)教材编写应立足于当地本行业的发展现状,将植物病虫害防治方面的新技术、新设备等及时纳人教材,使教材更贴近本行业的发展和实际需要。

(五)考核与评价

1.改革传统的“一考定终身”的评价手段和方法,建立过程评价与目标评价并重的评价体系,评价学生应用知识的能力,侧重学生的职业能力考核,引导学生具有

2.学生作

3.

4.。

第1篇一、基础知识部分1. 请简述植物保护学的定义及其在农业生产中的重要性。

2. 解释什么是病虫害,并列举至少三种常见的农作物病虫害。

3. 描述植物病虫害的防治原则,包括预防为主、综合防治等。

4. 解释什么是生物防治,并举例说明其在植保中的应用。

5. 说明化学防治在植保中的作用及其局限性。

6. 解释农药的概念,包括农药的分类、作用机理和使用方法。

7. 描述农药残留对环境和人体健康的影响。

8. 介绍植保员的基本职责,包括监测、诊断、防治等。

9. 解释什么是植物检疫,并说明其在我国农业发展中的作用。

10. 简述绿色植保的概念及其对农业生产的意义。

二、实践技能部分1. 请描述如何进行农作物病虫害的田间调查。

2. 解释如何识别和诊断常见的农作物病虫害。

3. 列举至少五种农药的使用方法,并说明其适用范围。

4. 描述如何进行农药的安全配制和使用。

5. 解释如何进行农药的合理施用,包括施用时间、施用量、施用方法等。

6. 说明如何进行农药残留的检测。

7. 描述如何进行植物保护作业的记录和总结。

8. 解释如何进行农药的储存和管理。

9. 描述如何进行植保机械的维护和保养。

10. 说明如何进行植保技术的推广和应用。

三、案例分析部分1. 案例一:某地区水稻发生稻瘟病,请分析原因并提出防治措施。

2. 案例二:某果园苹果树发生红蜘蛛危害,请分析原因并提出防治方案。

3. 案例三:某蔬菜基地发生根腐病,请分析原因并提出防治措施。

4. 案例四:某地区发生农药残留超标事件,请分析原因并提出解决方案。

5. 案例五:某农场推广绿色植保技术,请分析其效果和影响。

四、政策法规部分1. 解释《农药管理条例》的主要内容。

2. 说明《植物检疫法》的适用范围和主要内容。

3. 描述《农业技术推广法》对植保工作的规定。

4. 解释《环境保护法》中关于农药使用和残留的规定。

5. 说明《食品安全法》中关于农药残留的监管要求。

五、综合素质部分1. 请简述您对植保工作的认识和态度。