瓷器的器型( 花浇)

- 格式:doc

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:2

中国古代瓷器瓶型图解自古至今中国瓷器中瓶类占了主要的地位,前期的瓶类主要是饮用器,后来成为储藏器和陈设观赏器。

现将各类瓶型作一简介,简介之文字内容大多借助网友文章,配图是我选择的,所配图片极大部分是博物馆藏品,倘有不对请指正。

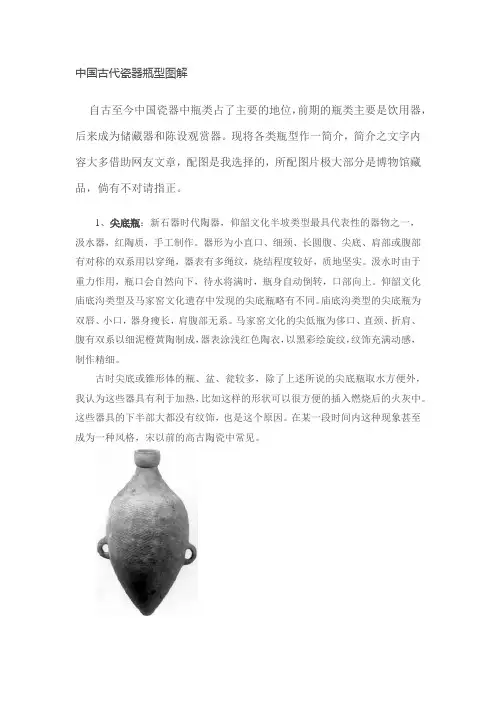

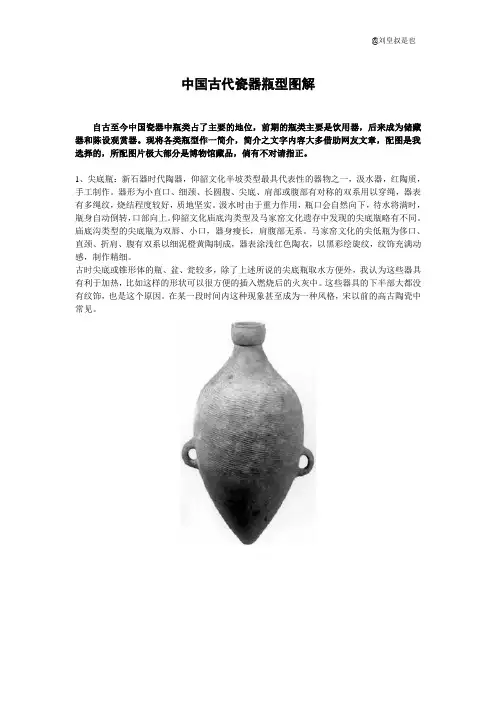

1、尖底瓶:新石器时代陶器,仰韶文化半坡类型最具代表性的器物之一,汲水器,红陶质,手工制作。

器形为小直口、细颈、长圆腹、尖底、肩部或腹部有对称的双系用以穿绳,器表有多绳纹,烧结程度较好,质地坚实。

汲水时由于重力作用,瓶口会自然向下,待水将满时,瓶身自动倒转,口部向上。

仰韶文化庙底沟类型及马家窑文化遗存中发现的尖底瓶略有不同。

庙底沟类型的尖底瓶为双唇、小口,器身瘦长,肩腹部无系。

马家窑文化的尖低瓶为侈口、直颈、折肩、腹有双系以细泥橙黄陶制成,器表涂浅红色陶衣,以黑彩绘旋纹,纹饰充满动感,制作精细。

古时尖底或锥形体的瓶、盆、瓮较多,除了上述所说的尖底瓶取水方便外,我认为这些器具有利于加热,比如这样的形状可以很方便的插入燃烧后的火灰中。

这些器具的下半部大都没有纹饰,也是这个原因。

在某一段时间内这种现象甚至成为一种风格,宋以前的高古陶瓷中常见。

2、传瓶:流行于隋唐时期的器形,即单口,双腹并联的双缡尊,自铭“传瓶”.目前仅发现两件,分别收藏于天津市艺术博物馆和中国历史博物馆,后者出土于西安郊区隋大业四年(608年)李静训墓。

此类瓶的形态主要适用于特殊场合,比如祭祀等,基本上是一种艺术性的行为。

3、葫芦瓶:形似葫芦的瓶式。

自唐以来,因其谐音“福禄”,为民间所喜爱,遂成为传统器形。

及至明代嘉靖时,因皇帝好黄老之道,此器尤为盛行并多有变化;除传统器形外,又有上圆下方式,蕴含天圆地方之意。

至清康熙时,成为外销瓷品种之一,器形比明代的高大,并出现三节或四节式葫芦瓶。

雍正以后,创制一孔葫芦瓶,嗣后变化多端,其中器口内敛,卧足,饰对称如意绶带耳者又演化为“如意尊”。

4、多角瓶:唐至五代流行的器形,由三国、两晋时的古仓罐演变而来。

进入封建社会后,人们不再把鼎当作礼器,而把它变为焚香用的炉。

瓷炉始于东吴,宋以前均见无足香熏和托炉,宋代开始流行三足炉。

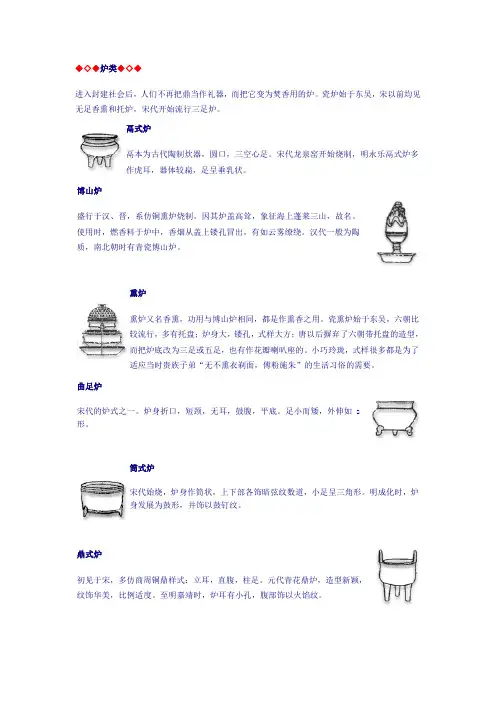

鬲式炉鬲本为古代陶制炊器,圆口,三空心足。

宋代龙泉窑开始烧制,明永乐鬲式炉多作虎耳,器体较扁,足呈垂乳状。

博山炉盛行于汉、晋,系仿铜熏炉烧制。

因其炉盖高耸,象征海上蓬莱三山,故名。

使用时,燃香料于炉中,香烟从盖上镂孔冒出,有如云雾缭绕。

汉代一般为陶质,南北朝时有青瓷博山炉。

熏炉熏炉又名香熏,功用与博山炉相同,都是作熏香之用。

瓷熏炉始于东吴,六朝比较流行,多有托盘;炉身大,镂孔,式样大方;唐以后摒弃了六朝带托盘的造型,而把炉底改为三足或五足,也有作花瓣喇叭座的。

小巧玲珑,式样很多都是为了适应当时贵族子弟“无不熏衣剃面,傅粉施朱”的生活习俗的需要。

曲足炉宋代的炉式之一。

炉身折口,短颈,无耳,鼓腹,平底。

足小而矮,外伸如s形。

筒式炉宋代始烧,炉身作筒状,上下部各饰暗弦纹数道,小足呈三角形。

明成化时,炉身发展为鼓形,并饰以鼓钉纹。

鼎式炉初见于宋,多仿商周铜鼎样式:立耳,直腹,柱足。

元代青花鼎炉,造型新颖,纹饰华美,比例适度。

至明嘉靖时,炉耳有小孔,腹部饰以火馅纹。

尊尊在商周时作酒器;北宋后期为宫廷陈设用瓷。

元以后,瓶壶品种繁多,更适于灌酒、筛酒,尊便完全失去了实用器皿的作用。

出戟尊仿古铜器造型,敞口,腹微鼓,足外撇。

颈、腹、胫的四周各饰一戟,故名。

宋钧窑的出戟尊,是名贵的珍品。

太白尊文房用具。

小口微撇,短颈,削肩广腹,平底。

清代康熙景德镇窑创烧,以豇豆红最著名,晚清仿制质量差。

观音尊尊的一种式样。

侈口。

长颈,丰肩,腹下渐收,至底外撇,器形似观音手中所持瓶式,故名。

清代康熙景德镇窑创制,品种有郎窑红、青花、五彩等。

罗卜尊小口外撇,颈细长,丰肩,肩下渐收,底内凹,器形似罗卜,故名。

清代康熙景德镇窑多见烧造,以豇豆红居多,也有天蓝釉、豆青釉。

清末民初仿品尤多。

苹果尊口、底内凹,无颈,圆腹,器形似苹果,故名。

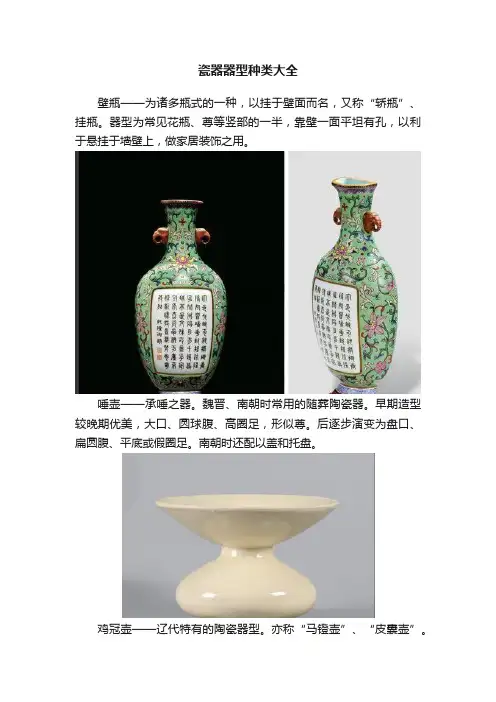

瓷器器型种类大全壁瓶——为诸多瓶式的一种,以挂于壁面而名,又称“轿瓶”、挂瓶。

器型为常见花瓶、尊等竖部的一半,靠壁一面平坦有孔,以利于悬挂于墙壁上,做家居装饰之用。

唾壶——承唾之器。

魏晋、南朝时常用的随葬陶瓷器。

早期造型较晚期优美,大口、圆球腹、高圈足,形似尊。

后逐步演变为盘口、扁圆腹、平底或假圈足。

南朝时还配以盖和托盘。

鸡冠壶——辽代特有的陶瓷器型。

亦称“马镫壶”、“皮囊壶”。

是模仿契丹族皮囊容器的样式而烧制的陶或瓷壶。

装水或盛酒的器皿。

花浇——浇花用器。

流行于明清。

明永乐花浇颈长、腹圆,口圆形,常绘以海水、缠枝莲纹。

宣德花浇颈较短,腹稍扁,宽带式柄。

清雍正花浇口作窄流,颈细且长,肩腹下饰菊瓣纹。

军持——一种盛水器,又名军墀、君迟、群持、捃稚迦、净瓶等,为云游僧人、伊斯兰教徒盛水洗手用具。

这种外国器形大约在隋唐时期传入我国,在我国却长盛不衰,从唐代至清代的南方北方窑口均有持续生产,大量出口。

品种丰富,时代特征鲜明。

桃式洗——是洗的一种式样。

浅体,形如半个桃子,故名。

宋代龙泉窑、官窑均有制作,明清时景德镇窑、宜兴窑亦有制作鼓钉洗——笔洗的一种式样。

系仿古铜器形制,洗身凸起鼓钉装饰,故名。

宋代钧窑、龙泉窑均有烧制。

梨壶——壶身为梨形,弯流曲把,矮圈足。

永乐时青花梨壶矮颈,圆腹,弯流,曲把,尖顶盖,圈足稍高。

成化时器身较前期略长。

背壶——典型的泥质制品,其造型的基本特征是:喇叭形口,瘦长鼓腹,腹部有一对环耳。

日月罐-——月罐是一种流行于清朝康熙至乾隆时期的瓷罐器皿。

直口,短颈,溜肩,腹微鼓,浅圈足,底内凹。

因其凸形盖和腹两侧所饰半圆形凸雕,形似日月而得观音尊——尊的一种式样。

侈口,长颈,丰肩,腹下渐收,至底外撇,器形似观音手中所持瓶式,故名。

清代康熙景德镇窑创制,品种有郎窑红、青花、五彩等。

牛头尊——瓷制尊器的一种。

大口,口以下渐放,垂腹,圈足,造型为口稍巨,直下至肩,无颈,腹较肩尤巨,至底稍杀,旁有两耳者居多,肩两侧有对称的蟠螭耳、戟耳或兽头耳,形似牛头,故名。

乾隆瓷器鉴定方法

乾隆瓷器是中国古代瓷器的一种,具有很高的收藏价值。

以下是乾隆瓷器鉴定的一些方法:

1. 观察器型:乾隆瓷器的器型通常规整而端庄,造型细腻,比例协调,线条流畅。

常见的有瓶、碗、盘、壶等。

2. 寻找款识:乾隆瓷器通常在底部有款识,一般为六字篆书款。

要注意款识的字体笔画工整、端庄,以及字迹是否与时代相符。

3. 观察胎质:乾隆瓷器的胎质通常坚韧致密,质地细腻。

对于青花瓷,要注意看胎质是否均匀,无裂痕、夹杂物等。

4. 鉴别窑口:乾隆瓷器的窑口一般有很多种类,包括景德镇、宜兴、汝窑等。

对于不同窑口的乾隆瓷器,要注意窑口特有的特点,如釉色、纹饰等。

5. 辨别装饰:乾隆瓷器的装饰通常精美细致,釉色清丽,纹饰繁复。

常见的装饰有青花、彩绘等。

要注意装饰是否规整,色彩是否鲜艳。

鉴定乾隆瓷器需要丰富的知识和经验,建议寻找专业的古玩鉴定机构或专家进行鉴定。

器型是指器物的口部、颈部、肩部、腹部、底部以及足部的外观形状。

能够对瓷器每一部位的结构形式掌握和分析到位,对于判断其烧造的时代和窑口的鉴定有很大帮助。

那么就先从瓷器器型的常用术语开始,让大家了解一下陶瓷(器)各部位的不同形式。

陶瓷器的口部形式口沿:陶瓷容器口部及其边沿的统称。

口沿的形状和成型工艺,是鉴定器物时代及烧造地点的依据之一。

不同时期的不同器物口沿形状各异,如碗有敞口、敛口、花口,瓶、壶、罐、洗有直口、盘口、唇口、折沿等等。

敛口:多见于钵、碗、罐等器,形象为口沿处渐向内收敛,有的器壁先向外撇,近口岸再向内敛。

直口:形状为垂直的筒形。

最早见于新石器时代的罐、瓶等器物,后代的碗、罐、壶、瓶等器均有直口的口式。

敞口:又称为“侈口”。

形状为近口沿处逐渐开敞宽阔。

历代砚、盘、尊、罐等器多作这种口式。

敞口器物的器壁有弧形和斜直形之分。

撇口:形状为口沿为向外翻撇,略呈喇叭状。

这种口式多用于瓶、壶等器物,碗、杯等偶有撇口的。

喇叭口:从细颈逐渐展开,形似管乐器喇叭,比敞口深度大。

这种口式从新石器时代的陶壶、陶尊上即有出现,历代瓶、罐类器物均有此种口式。

唇口:器口边沿凸起一道浑圆似嘴唇的厚边,因此称唇口。

唐代邢窑白瓷碗和历代一些罐等器物都有唇口。

盘口:壶、瓶等口部的一种形式。

器型似盘,直壁,折收,下接细的直颈。

汉代陶壶已有盘口趋势,三国、两晋、南北朝盘口壶盛行,唾壶、鸡首壶也作盘口。

盘口的壶、罐隋代仍有烧造,唐代变得渐为小巧,至宋代为洗口所取代。

洗口:瓶、罐等瓷容器的口部形式之一。

源于六朝壶的盘口,形象接近而略深,更似文具中的笔洗;一般为浅直壁,折收,下接细颈。

宋代始见洗口瓶,元、明、清的瓶、罐也有洗口的造型。

花口:一种是指碗、盘等器口部形式,把圆形或椭圆型的器口用连弧线分成若干等分,形若花瓣。

有四瓣、五瓣、六瓣乃至十瓣以上花口。

按花瓣曲线不同,又可分为葵口、菱花口、海棠式口等多种形式。

唐至清代各个窑口烧造的碗、盘、洗、花盆等器均可见花口的造型。

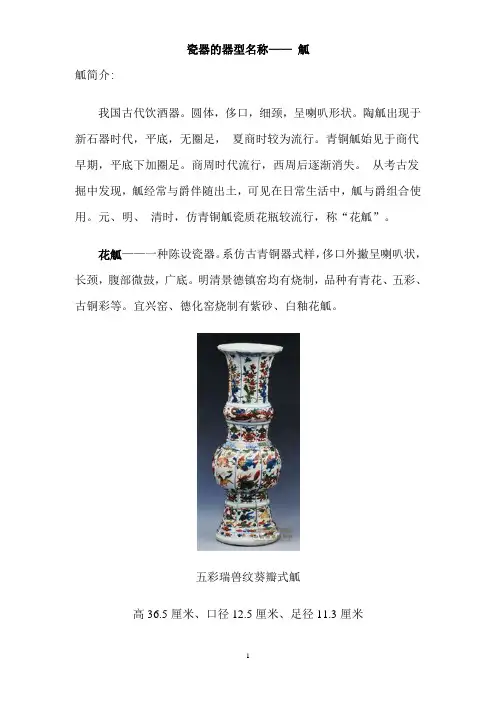

瓷器的器型名称——觚觚简介:我国古代饮酒器。

圆体,侈口,细颈,呈喇叭形状。

陶觚出现于新石器时代,平底,无圈足,夏商时较为流行。

青铜觚始见于商代早期,平底下加圈足。

商周时代流行,西周后逐渐消失。

从考古发掘中发现,觚经常与爵伴随出土,可见在日常生活中,觚与爵组合使用。

元、明、清时,仿青铜觚瓷质花瓶较流行,称“花觚”。

花觚——一种陈设瓷器。

系仿古青铜器式样,侈口外撇呈喇叭状,长颈,腹部微鼓,广底。

明清景德镇窑均有烧制,品种有青花、五彩、古铜彩等。

宜兴窑、德化窑烧制有紫砂、白釉花觚。

五彩瑞兽纹葵瓣式觚高36.5厘米、口径12.5厘米、足径11.3厘米出戟花觚——出戟花觚器身凸起扉棱的花觚。

花觚,原为商周时期流行的酒器。

宋代各窑按其形进行烧制,仍保留着早期的特点。

元、明、清各时期尽管也有烧制,但结合瓷器的特点有所变化。

青花龙凤纹出戟花觚青花龙凤纹出戟花觚底部青花龙凤纹出戟花觚,明万历,高21.9cm,口径15.7cm,足径11.3cm。

觚(gū音孤)撇口,长颈,鼓腹,两侧对应出戟(jǐ音几),高圈足外撇。

通体青花装饰。

腹部主题图案绘云龙和云凤纹。

颈部绘洞石牡丹两组。

足上绘云朵、折枝花和圆点纹。

圈足内施白釉。

外底署青花楷体“大明万历年制”双行六字款,外围青花双线圈。

此觚为宫廷陈设用器,仿商周青铜器式样,造型端庄,雄浑古朴。

青花呈色蓝中泛紫。

图案寓意吉祥,龙凤纹组合描绘寓意“龙凤呈祥”。

古铜彩蕉叶纹出戟花觚古铜彩蕉叶纹出戟花觚底部古铜彩蕉叶纹出戟花觚底款古铜彩蕉叶纹出戟花觚,清乾隆,高27.7cm,口径17.5cm,足径8.5cm。

花觚仿铜器造型,四面各有出戟。

器身施古铜彩,局部纹饰描绘金彩,器体模印蕉叶纹,束腰处模印夔龙纹。

外底印“大清乾隆年制”三行六字篆书款。

古铜彩的烧制较为复杂,首先要在高温下烧成茶叶末色釉,再于其上加绘金彩和绿锈斑色,然后入窑低温二次烧制,才能达到古旧斑驳的效果。

乾隆时期的瓷器仿制出类拔萃,惟妙惟肖,其中尤以仿铜器最为成功。

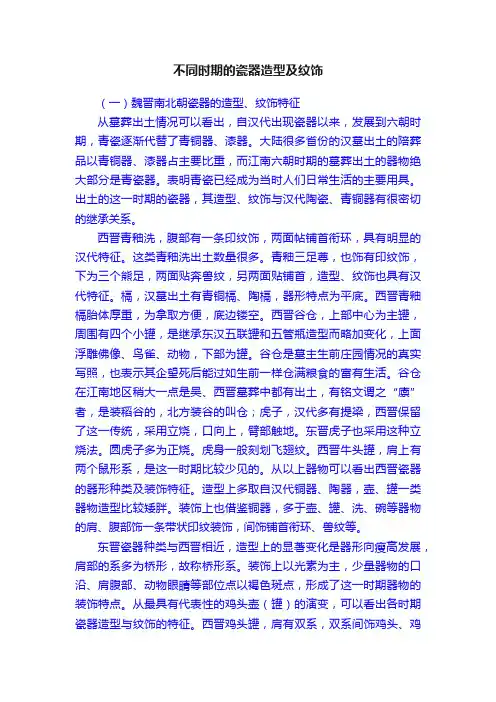

不同时期的瓷器造型及纹饰(一)魏晋南北朝瓷器的造型、纹饰特征从墓葬出土情况可以看出,自汉代出现瓷器以来,发展到六朝时期,青瓷逐渐代替了青铜器、漆器。

大陆很多省份的汉墓出土的陪葬品以青铜器、漆器占主要比重,而江南六朝时期的墓葬出土的器物绝大部分是青瓷器。

表明青瓷已经成为当时人们日常生活的主要用具。

出土的这一时期的瓷器,其造型、纹饰与汉代陶瓷、青铜器有很密切的继承关系。

西晋青釉洗,腹部有一条印纹饰,两面帖铺首衔环,具有明显的汉代特征。

这类青釉洗出土数量很多。

青釉三足尊,也饰有印纹饰,下为三个熊足,两面贴奔兽纹,另两面贴铺首,造型、纹饰也具有汉代特征。

槅,汉墓出土有青铜槅、陶槅,器形特点为平底。

西晋青釉槅胎体厚重,为拿取方便,底边镂空。

西晋谷仓,上部中心为主罐,周围有四个小罐,是继承东汉五联罐和五管瓶造型而略加变化,上面浮雕佛像、鸟雀、动物,下部为罐。

谷仓是墓主生前庄园情况的真实写照,也表示其企望死后能过如生前一样仓满粮食的富有生活。

谷仓在江南地区稍大一点是吴、西晋墓葬中都有出土,有铭文谓之“廪”者,是装稻谷的,北方装谷的叫仓;虎子,汉代多有提梁,西晋保留了这一传统,采用立烧,口向上,臂部触地。

东晋虎子也采用这种立烧法。

圆虎子多为正烧。

虎身一般刻划飞翅纹。

西晋牛头罐,肩上有两个鼠形系,是这一时期比较少见的。

从以上器物可以看出西晋瓷器的器形种类及装饰特征。

造型上多取自汉代铜器、陶器,壶、罐一类器物造型比较矮胖。

装饰上也借鉴铜器,多于壶、罐、洗、碗等器物的肩、腹部饰一条带状印纹装饰,间饰铺首衔环、兽纹等。

东晋瓷器种类与西晋相近,造型上的显著变化是器形向瘦高发展,肩部的系多为桥形,故称桥形系。

装饰上以光素为主,少量器物的口沿、肩腹部、动物眼睛等部位点以褐色斑点,形成了这一时期器物的装饰特点。

从最具有代表性的鸡头壶(罐)的演变,可以看出各时期瓷器造型与纹饰的特征。

西晋鸡头罐,肩有双系,双系间饰鸡头、鸡尾。

西晋早期罐的最大腹径在中间,以后重心上移,最大径在肩部,腹径与罐的高度大体相近,所以给人以矮胖的感觉,肩部有印纹饰,东晋鸡头壶盘口,壶颈较长,桥形系,有的壶口沿饰褐斑,鸡头有颈约一寸左右,鸡尾则演变为壶柄,壶的高度明显大于腹径,故给人以瘦长感觉。

中国古代瓷器瓶型图解自古至今中国瓷器中瓶类占了主要的地位,前期的瓶类主要是饮用器,后来成为储藏器和陈设观赏器。

现将各类瓶型作一简介,简介之文字内容大多借助网友文章,配图是我选择的,所配图片极大部分是博物馆藏品,倘有不对请指正。

1、尖底瓶:新石器时代陶器,仰韶文化半坡类型最具代表性的器物之一,汲水器,红陶质,手工制作。

器形为小直口、细颈、长圆腹、尖底、肩部或腹部有对称的双系用以穿绳,器表有多绳纹,烧结程度较好,质地坚实。

汲水时由于重力作用,瓶口会自然向下,待水将满时,瓶身自动倒转,口部向上。

仰韶文化庙底沟类型及马家窑文化遗存中发现的尖底瓶略有不同。

庙底沟类型的尖底瓶为双唇、小口,器身瘦长,肩腹部无系。

马家窑文化的尖低瓶为侈口、直颈、折肩、腹有双系以细泥橙黄陶制成,器表涂浅红色陶衣,以黑彩绘旋纹,纹饰充满动感,制作精细。

古时尖底或锥形体的瓶、盆、瓮较多,除了上述所说的尖底瓶取水方便外,我认为这些器具有利于加热,比如这样的形状可以很方便的插入燃烧后的火灰中。

这些器具的下半部大都没有纹饰,也是这个原因。

在某一段时间内这种现象甚至成为一种风格,宋以前的高古陶瓷中常见。

2、传瓶:流行于隋唐时期的器形,即单口,双腹并联的双缡尊,自铭“传瓶”.目前仅发现两件,分别收藏于天津市艺术博物馆和中国历史博物馆,后者出土于西安郊区隋大业四年(608年)李静训墓。

此类瓶的形态主要适用于特殊场合,比如祭祀等,基本上是一种艺术性的行为。

3、葫芦瓶:形似葫芦的瓶式。

自唐以来,因其谐音“福禄”,为民间所喜爱,遂成为传统器形。

及至明代嘉靖时,因皇帝好黄老之道,此器尤为盛行并多有变化;除传统器形外,又有上圆下方式,蕴含天圆地方之意。

至清康熙时,成为外销瓷品种之一,器形比明代的高大,并出现三节或四节式葫芦瓶。

雍正以后,创制一孔葫芦瓶,嗣后变化多端,其中器口内敛,卧足,饰对称如意绶带耳者又演化为“如意尊”。

4、多角瓶:唐至五代流行的器形,由三国、两晋时的古仓罐演变而来。

明代瓷器中国陶瓷发展史上,宋代是百花争艳,元代是一个过渡,明代则形成了几乎是景德镇一花独放的局面。

明代景德镇的瓷器,以青花为最主要的产品。

它代表了釉下彩发展的最高阶段。

明代青花瓷洪武官窑青花是承前启后的一代产品,继承了元青花传统,但工整有余,变化不多。

图案题材以程式化的花卉纹为主,布局趋于简单,扁菊纹、缠枝纹或折枝莲叶纹较为多见,龙纹出现五爪,五爪尖连成一个圆形,一般以三爪、四爪为多。

造型以盘、碗、罐为主。

除玉壶巷瓶、玉壶春执壶及口径在20厘米左右的大碗为釉底外,其余均为糙底。

糙底的盘、碗之类底部有红色护胎釉,且多数有明显刷纹。

洪武青花瓷的图案以花卉纹为主,基本上和釉里红的花卉纹相同,特别多见扁菊纹,有的器物以缠枝扁菊为主题纹饰。

从传世品及景德镇窑址发现的标本看,洪武年间以碗类为主的民窑背花粗瓷底部无釉,且有尖钉状凸起,仍保留了元代斜削足的特点。

洪武官窑青花主要使用含铁量较低且淘炼欠精的国产青料,呈色多为灰蓝色。

铁结晶斑点不明显。

洪武青花不同于典型的至正青花的背翠艳丽,世不同于典型永乐、宣德青花的浓艳色译而有自己的特点。

明代永乐、宣德青花多采用进口苏麻离青料烧制,色彩浓艳的背花纹饰泛出点点银黑色结晶斑。

这种青料比国产青料铁的含量丰富,锰含量低。

事实证明,青花料右不罩在釉下,烧出后则为黑色,近似唐代时耀州窑白地黑色的作品;如果罩在釉下烧制,成品则为灰蓝色。

有人曾用其窑址材料做过模似试验,将青花料罩上青白釉复烧,得到的是洪武青花蓝色。

青花缠枝菊纹棱口盏托明洪武□径19且匡米估价:RMB2O0000一250000浅弧壁和宽板沿被楔压成相等的八棱形,内外壁和板沿上的纹饰依次为临瓣仰莲纹、16组成双回纹、缠枝纹和8组折枝莲纹,每层纹饰均按模压的尺寸均匀排列:盖托中央绘折枝牡丹,外围凸脊以承杯,再外是缠枝菊纹;白釉黏稠。

气泡密集,器底无釉,火石红显著。

青花缠枝莲大罐明洪武高48·3厘米估价:RMBl800000- 2200000 成交价:RMBl650000青花花卉纹盖罐明洪武通高66厘米景德镇窑洪武时烧造。

历代陶瓷器介绍历代陶瓷器介绍汉代陶瓷两汉前后延续了近五百年,是中国历史上的⼀个重要时期;正是在两汉期间中国完成了从青铜时代向铁器时代的过渡,同时也完成了奴⾪社会向封建社会的最终过渡。

从中国陶瓷发展史来说,两汉时期正值原始青瓷向成熟青瓷过渡的时期,⾄两晋时,原始瓷已基本遭淘汰⽽完成了历史性的转变。

西周⾄汉早期制瓷业并⽆飞跃发展,恐与当时的社会背景有关:王公贵族风⾏使⽤精细的⾦银器或青铜制品,⽽⼀般劳苦⼤众则多⽤⽵⽊器或陶器。

到了汉代瓷业有很⼤的发展,当时东南⼀带窑场密布,陶车拉胚成型替代了泥条盘筑法,使瓷胚制做更加精细。

釉料也有了⼤的改进,釉层明显加厚,光泽强,玻化好,胎釉结合紧密。

经对浙江出⼟汉代瓷器标本的科学测试分析表明,当时瓷器胎体致密,透光性强,已呈完全烧结状态,显⽓孔及吸⽔率较原始瓷明显下降,抗弯曲强度已达710千克每平⽅厘⽶,接近或相当于现代瓷器的标准。

现藏于浙江省上虞县⽂管所的⼀件东汉越窑青釉四系罐,直⼝、短颈、溜肩、⿎腹、平底,胎质灰⽩细腻,釉⾊青绿泽润,胎釉结合致密,已完全看不到任何原始青瓷的特征了。

唐朝陶瓷⽬录唐朝陶瓷-瓷窑系统唐朝陶瓷-越窑唐朝陶瓷-邢窑唐朝陶瓷-唐三彩唐朝陶瓷-实物赏析唐代瓷器制作可为以蜕变到成熟的境界,⽽跨⼊真正的瓷器时代。

因为陶与瓷的分野,在乎质⽩坚硬或半透明,⽽最⼤的关键在於⽕烧温度。

唐代,不但釉药发展成熟,⽕烧温度能达到摄⽒⼀千度以上,所以说唐代是真正进⼊瓷器的时代。

唐代最著名的窑为越窑与邢窑。

唐朝陶瓷-瓷窑系统同科学技术、⽂化艺术的繁荣昌盛相⼀致,唐代瓷器的制作与使⽤更为普及,瓷器的品种与造型新颖多样,其精细程度远远超越前代,在发展中形成了“南青北⽩”的两⼤瓷窑系统。

南⽅地区主要烧制青瓷,以浙江越窑为代表,北⽅地区主要烧制⽩瓷,以河北邢窑为代表。

“九秋风露越窑开,夺得千峰翠⾊来”这脍炙⼈⼝的诗句中所指的“越窑”就是指浙江余姚上林湖周边地区的唐代瓷窑,⽽诗句中的“千峰翠⾊”则是指上述瓷窑中烧制出来的青瓷釉⾊。

清乾隆花觚的装饰特征研究*卢赟赟(景德镇陶瓷大学江西景德镇333403)摘要笔者通过分析乾隆花觚的器型㊁装饰等方面,对其造型与装饰展开研究,探究乾隆花觚在造型与装饰方面的艺术风格,及在瓷器艺术品上的审美特征和工艺特征,体会乾隆花觚这一艺术品的形体美㊁装饰美㊂自乾隆的时代特点㊁文化背景和生活习惯下,试图挖掘清乾隆花觚在造型和装饰上的联系和本质原因㊂关键词乾隆花觚装饰中图分类号:T Q174.74文献标识码:A 文章编号:1002-2872(2023)10-0186-03S t u d y o n t h eD e c o r a t i v eC h a r a c t e r i s t i c s o f t h eF l o w e rG uo f Q i a n l o n g i n Q i n g D y n a s t yL u Y u n y u n(J i n g d e z h e nC e r a m i cU n i v e r s i t y,J i a n g x i,J i n g d e z h e n,333403,C h i n a)A b s r t a c t:B y a n a l y z i n g t h e v e s s e l t y p e a n d d e c o r a t i o n o f t h eQ i a n l o n g f l o w e rG u,t h i s p a p e r s t u d i e s i t s s h a p e a n d d e c o r a t i o n, e x p l o r e s t h e a r t i s t i c s t y l e o f t h eQ i a n l o n g f l o w e rG u i n s h a p e a n d d e c o r a t i o n,a sw e l l a s t h e a e s t h e t i c a n d t e c h n o l o g i c a l c h a r-a c t e r i s t i c s o f t h e p o r c e l a i na r t w o r k,a n de x p e r i e n c e s t h e p h y s i c a l a n dd e c o r a t i v eb e a u t y o f t h eQ i a n l o n g f l o w e rG u.U n d e r t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h eQ i a n l o n g e r a,c u l t u r a l b a c k g r o u n da n d l i v i n g h a b i t s,t h i s p a p e r t r i e s t oe x p l o r e t h er e l a t i o n s h i p a n de s s e n t i a l r e a s o n s i n t h e s h a p e a n dd e c o r a t i o no f t h eQ i a n l o n g v a s e i nQ i n g D y n a s t y.K e y w o r d s:Q i a n l o n g;Af l o w e r d r i n k i n g v e s s e l;D e c o r a t i o n乾隆时期是中国古代陶瓷发展达到顶峰的黄金时期,在中国陶瓷史上占有极其重要的地位,彩瓷种类的繁多,颜色釉瓷器的纯净和装饰工艺的成熟,都使乾隆时期的花觚无论是在当时还是现在,都吸引了众多目光㊂当时的花觚在装饰方面不仅有中国的传统纹饰,也有许多西方古典纹饰,是中国古代历史上一个名副其实的古典纹饰集大成时期,色彩绚烂,题材丰富,表现手法高超多样,布局严谨,画工细致㊂从整体上看,乾隆花觚装饰艺术纹饰㊁内容㊁技法都变得更为繁杂,其装饰题材㊁色彩㊁构图都达到了高度的完美㊂1乾隆花觚的装饰题材装饰题材是瓷器上的装饰图案,清乾隆瓷业的兴盛,由于器形的不同,产生了各种各样的装饰图案㊂在乾隆年间,景德镇御窑厂大多是按照朝廷的设计来描绘的㊂装饰风格以细致㊁繁缛㊁华丽为特点,反映人们生活内容的装饰题材相对减少㊂纹饰内容丰富多彩,绘画工细,层次清晰㊂这时在花觚上有各式各样的纹饰,大致可分为3大类:①传统花卉纹饰;②吉祥纹饰;③山水人物纹饰㊂2釉色的装饰不单单是题材的丰富,乾隆时期花觚在釉色的装饰上也十分璀璨丰富,色调明快㊁纯正㊁鲜明㊂无论是釉上还是釉下,又或者是两者的结合,乾隆花觚在釉色的发展上也十分丰富,可谓绚丽多彩㊂2.1单色釉装饰乾隆时期景德镇官窑单色釉瓷器在清代具有举足轻重的地位㊂唐英所撰‘陶务叙略碑记“曾对此做过概括性的总结,当时景德镇官窑能够烧制的釉㊁彩共57种,形制亦包罗万象㊂由于所含金属氧化物和烧成气氛的不同,乾隆瓷器釉的颜色较多,而同一釉色也有不同㊂总之,乾隆时期的各种的颜色釉在花觚这一器型上体现的淋漓精致,不同的釉色呈色不同,表现出不同颜色釉的美感,与此同时,釉料以其纯净㊁典雅而闻名㊂乾隆时期的颜色釉因其丰富的色泽,绚丽的釉彩而闻名,使它也受到世人的喜爱㊂在乾隆遗留下来的颜色釉花觚实物中,㊃681㊃陶瓷C e r a m i c s(陶瓷艺术)2023年10月*作者简介:卢赟赟(1997-),硕士在读;研究方向为陶瓷绘画创作㊂我们可以看到乾隆花觚单色釉品类多样,色调明快,颜色纯正㊂2.2釉上彩装饰乾隆花觚中典型的釉上彩装饰种类有粉彩㊁五彩㊁珐琅彩㊁金彩等㊂由于乾隆景德镇官窑的釉上装饰技法发展迅速,具体表现为传统五彩装饰技法不断发展,在此基础上,统治阶级的审美观念直接推动了粉彩装饰在官窑釉上彩装饰中大量出现,由于乾隆上层社会的经济繁荣,故描金也经常被运用在乾隆花觚上㊂2.3釉下彩装饰乾隆釉下彩瓷器大多表现为釉下青花㊁釉里红和青花釉里红㊂乾隆釉下青花是当时的大宗产品,无论是官窑还是民窑均大量烧造㊂这时期的青花在半个世纪内呈规律性的变化㊂乾隆早期青花接近前代水平,乾隆青花花觚,工匠们为了表现纹饰的立体感,喜欢用青料重点绘制某些地方,以此来增强作品的对比效果,这属于唐英督陶时在绘瓷技术上的独创㊂总体上说,乾隆釉下青花相较于前代有很大的改进㊂这一时期釉里红花觚的主要特点是:色调鲜艳,纹饰清晰,并且和这时期的青花一样,釉色深浅有别,呈色稳定,富有层次感,整体画面和谐统一㊂而青花釉里红在乾隆花觚上的运用相较于青花来说数量更为少一些,但其共同的特征都是青花色泽浓艳,釉里红更为淡雅㊂2.4釉上彩与釉下彩相结合装饰乾隆时期生产的斗彩花觚,具有造型多样㊁装饰华丽㊁色彩斑斓的特点㊂除釉下青花和釉上五彩结合外,也有釉下青花与釉上粉彩相结合的品种,还有釉下青花与珐琅彩等装饰技法组合在一件器物上的新品种,这种组合的装饰是本朝的创新㊂除此之外,金彩在乾隆的斗彩中广为运用,金彩的使用使乾隆斗彩显得更加富丽堂皇㊂3乾隆花觚的装饰构图与表现手法乾隆瓷器的装饰在整个陶瓷装饰史上占有光辉的一页,乾隆瓷器装饰以绘画形式为主㊂无论是是在题材的创新㊁色彩的发展,还是在装饰技术的进步等方面,都体现了许多历史性的突破㊂3.1装饰构图每件优秀的瓷器作品都强调形体比例,追求新奇和匠心,乾隆时期花觚的构图采用了活泼的自由组织形式,以不同的形式向人们展示了丰富多样的纹饰㊂既有相同题材的重复使用,又有不同题材的穿插组合㊂结合大量乾隆花觚实物图总结其规律,发现花觚在乾隆时期的装饰构图会根据器型的特点而改变,总结于下,但无论何种形式都使人感到灵活多变㊁自由舒畅,既没有千篇一律的拘谨感,又有较强的规律性㊂所有的装饰均布局合理且精湛,反映了乾隆制瓷工匠们在瓷器装饰上的设计和创作能力,构成了清乾隆花觚装饰构图发展的高峰㊂(1) 直筒类 觚㊁ 海棠类 觚㊁ 凤尾式 觚这类造型柔美的器型,其装饰构图则较为简单,或通体单色釉无过多装饰,或通体饰一组场景画或图案化,给人以简洁大方的审美感受㊂(2) 出戟类 觚㊁ 海棠式 觚这类觚的装饰构图也因其造型特点而被分为上中下三个部分,纹饰构图相较于上类觚更为丰富,大多结合其腹部的 突出 来以腹部上下绘以2组蕉叶纹来达到分离画面的目的,再选择一个部分进行重点装饰或三部分均匀装饰㊂这类构图装饰在乾隆花觚上大量出现,其发展完全符合了乾隆时期的时代背景㊂(3) 坐钟式 觚㊁ 唐窑 觚这类觚的装饰构图则更为繁缛,由于器型并非简单的分为三部分,而在腹部上下过渡处作了夸张的表现㊂故这类花觚的装饰构图也是在上类构图的形式上再向更为丰富的方向发展,通常表现为鼓腹部上下过渡处加饰两组几何纹饰或其他辅助纹饰㊂3.2表现手法丰富的纹饰装饰瓷器是美化陶瓷的一种手段,因此,为了让陶瓷看起来更加丰富多彩,应该采用丰富的题材和多样的方法㊂清乾隆花觚的装饰手法自然也不是单调的,彩绘作为清代主要的装饰方法,在乾隆花觚的表现上自然使用最多㊂同时,画㊁印㊁划等方法都有使用,显示了乾隆花觚装饰方法的多元化特点㊂从装饰技法上来说,清乾隆花觚主要采用画花㊁印花㊁划花等方法来丰富它的装饰样式㊂画花也是清乾隆花觚使用最多的装饰方法㊂除此之外,乾隆还喜欢将开光技法用于花觚上,在众多实物花觚中我们都能看到开光这一技法在乾隆时期被广泛运用,如清乾隆画珐琅西洋人物纹方形花觚(见图1)㊂此件花觚分3段式,器身施黄色珐琅为地,釉上纹饰为西洋人物纹与花卉纹,口沿下腹四面运用开光,里面饰以粉色的山水纹,腹部也运用四面开光,内饰西洋㊃781㊃(陶瓷艺术)2023年10月陶瓷C e r a m i c s人物图,外部以大量花卉纹进行装饰,腹部上㊁下各有铜镀金錾蕉叶纹一周,色彩亮丽,描绘精致,属乾隆画珐琅器皿中的精品㊂图1 乾隆画珐琅西洋人物纹方形花觚从釉料的色彩上来说,清乾隆花觚的装饰色彩璀璨丰富,层次鲜明,色调明快,颜色纯正㊂有五彩瓷的浓烈奔放,有青花瓷的高贵素雅,还有单色釉的纯洁朴素,都体现了乾隆制瓷工艺的成熟㊂从制瓷工艺来说,清乾隆花觚有单色釉㊁釉上彩㊁釉下彩㊁珐琅彩和斗彩等多种类型㊂青花让人觉得素洁高雅;釉里红让人觉得热情洋溢;斗彩使装饰效果的层次感更为丰富;颜色釉给人感觉十分纯净;珐琅彩中西结合的方式使乾隆花觚极具有西方风格㊂4 影响乾隆花觚装饰特征的因素一件瓷器的造型和装饰是器物产生时代的社会习俗㊁文化修养㊁制造技术及审美风格的集中体现㊂了解中国传统陶瓷艺术的发展历程,陶瓷造型的发展变化㊁题材的丰富广泛㊁色彩的多姿与创新,均令人惊叹,其中所蕴含的社会人文精神也是令人惊叹的㊂乾隆花觚造型之规整㊁工艺之奇巧,纹饰之多彩是在其历史背景和自身功能的影响下形成的,从而使得乾隆花觚成为中国陶瓷史上集合理功能与审美享受于一体的典范的器物㊂总结其因素主要有4点:(1)实用功能和审美取向因素,在任何时期,由于意识形态,社会风气,经济状况的不同,也会影响人们审美的不同㊂(2)统治阶级的重视与督陶官的作用因素,乾隆时期是国力强盛的一个发展阶段,与前康熙有着 康乾盛世 之称㊂在这个繁荣时代,由于乾隆帝本人对艺术㊁包括对陶瓷艺术的喜好与重视,乾隆帝登基后对瓷器投入了相当的精力进行管理,因此,乾隆帝对陶瓷的个人兴趣和审美倾向势必直接对当代陶瓷设计和生产造成影响㊂除此之外,督陶官对花觚的发展也有不小的影响㊂正是乾隆时期阶级统治的重视和督陶官尽职尽责的工作,才使得乾隆花觚乃至其他各类瓷器得以快速发展㊂(3)社会政治经济因素和市民文化因素,正如 依陶知政 一语所说,中国古代的陶瓷生产状况是与当时的社会政治㊁经济情况紧密相连的㊂清乾隆花觚装饰题材的选择和变化上也印证了这一观点㊂(4)工艺技术因素㊂乾隆时期达到了瓷业的顶峰,产品数量多,质量精,营销范围广,都超过了前代,乾隆时期在原料提取技术上已经达到了高度的成熟㊂因此,它在乾隆瓷器的生产中也起到了决定性的作用㊂5 结语相比前代,乾隆制瓷技艺已逐渐完善,在纹饰㊁釉色乃至工艺制作等方面都有了很大的进步㊂在装饰题材上继承前代传统纹饰的同时吉祥纹饰变得更为流行而大量运用;在釉色的装饰风格上大多 繁华似锦㊁ 绚丽多彩 ;在装饰构图上大多为上中下 三段式 构图,并且构图方式会根据造型的特点而改变;在表现手法上呈多元化,彩绘为主要的装饰手法, 开光 和 镀金 在乾隆时期花觚的装饰上被大量运用㊂其造型之规整㊁工艺之奇巧,纹饰之多彩是在其历史背景和自身功能的影响下形成的,从而使得乾隆花觚成为中国陶瓷史上集合理功能与审美享受于一体的典范器物㊂回顾乾隆瓷器对中国传统文化的提炼和再现,能够看出,真正的陶瓷艺术在于对本民族文化的深刻理解和凝练,每件陶瓷艺术品都有着自己的独特魅力,作为当代的我们,在艺术品的理解和创造上,要将继承与创新结合发展,才能使陶瓷乃至其他艺术焕发光彩㊂参考文献[1] 宁钢.康雍乾景德镇官窑瓷器设计艺术研究[M ].北京:清华大学出版社,2013.㊃881㊃ 陶瓷 Ce r a m i c s (陶瓷艺术)2023年10月。

宋瓷工艺技术特点宋瓷是中国古代瓷器中的重要流派之一,具有独特的工艺技术特点。

宋瓷的工艺技术主要表现在以下几个方面:首先,宋瓷的造型精美细腻。

宋代的陶瓷艺术注重造型的创新和精致。

宋瓷的器型多样,有瓶、罐、盘、碗等等。

其中以瓶、碗最为常见。

宋代的瓷器通常具有优美的线条和平整的形状,器物的形体设计非常考究,既符合实用功能,又具有一定的艺术性和审美价值。

这其中,南方的青瓷以其清雅洒脱的造型和通透的釉面而著名,北方的白瓷则以纯洁典雅的造型和素雅的釉面而闻名于世。

其次,宋瓷的釉色变化丰富多样。

宋瓷的釉色以青、白为主。

青瓷的釉色有翡翠绿、天青色、青灰色等各种变化。

翡翠绿是南方青瓷的经典釉色,给人以清新自然的感觉;天青色则更接近沧海一般的广阔和深邃。

北方的白瓷釉色以纯白为主,通透洁净。

此外,宋瓷的釉面还有一些特殊的效果,如龟裂、蛇皮纹等,给瓷器增添了一份独特的韵味。

再次,宋瓷的纹饰工艺精细。

宋代的瓷器纹饰多样,既有绘画式的花鸟人物纹饰,又有几何图案、花纹等不同类型的装饰。

绘画式的花鸟人物纹饰多采用粉彩绘画技法,线条流畅,颜色鲜艳。

而几何图案和花纹则多采用刻线、刻花等手工制作的方式,具有一种朴实自然的美感。

而宋代的青瓷纹饰通常以刻线和刻花为主,通过在器物表面刻线或雕刻出纹饰,增强了瓷器的观赏性和装饰效果。

最后,宋瓷的制作工艺精湛。

宋代陶瓷工艺技术的发展使得瓷器的器形规整,胎体均匀细腻,釉面光洁细致,装饰纹饰清晰精细。

尤其是宋瓷的胎体质地均匀而致密,素称“如莹似玉”,让瓷器的触感更加顺滑舒适。

在釉炉技术方面,宋代窑炉的研究和改进使得瓷器的釉面得到了更好的烧结和稳定,大大提高了瓷器的质量和功能。

总之,宋瓷以其精美的造型、丰富多样的釉色、精细的纹饰和精湛的制作工艺而闻名于世。

它不仅体现了中国瓷器艺术的独特魅力,也是中国陶瓷工艺技术的重要里程碑。

宋瓷的工艺技术特点不仅体现了宋代陶瓷艺术的水平,也为后世的瓷器制作提供了宝贵的经验和参考。

一、汉代陶瓷的历史背景汉代是中国历史上一个重要的时期,这一时期的陶瓷制作技术得到了长足的发展。

在汉代初期,陶瓷器的制作技术仍然沿袭着秦代的传统,主要是青瓷和黑陶。

随着时间的推移,汉代陶瓷逐渐形成了自己的特色,各种新型的陶瓷器纷纷出现,如汉代的灰陶、彩绘陶等。

汉代陶瓷在制作工艺、器型和装饰等方面都有了重大的突破,为后世的陶瓷艺术奠定了坚实的基础。

二、汉代陶瓷的制作工艺1. 窑炉技术:汉代是中国古代陶瓷窑炉技术发展的重要时期,当时的陶瓷窑炉以龙窑为主,是中国古代陶瓷窑炉的一个重要类型。

龙窑烧制的陶瓷,质地坚实,釉色艳丽,成为了汉代陶瓷的代表作之一。

2. 造型技术:汉代陶瓷的造型技术得到了长足的发展,器型多样,有的具有强烈的装饰性,有的则更加注重实用性。

器型以陶罐、陶壶、陶盘、陶鼎、陶俑等为主,形式丰富多样。

3. 饰刻技术:汉代陶瓷器的饰刻技术也有了很大的提高,陶瓷器上的纹饰多以几何形、人物和动物纹饰为主,线条流畅,构图严谨,富有装饰性。

4. 彩绘技术:汉代的彩绘陶瓷也逐渐兴起,彩料多用天然颜料,经过特殊的处理方式,绘制出了色彩鲜艳的图案,装饰效果非常突出。

5. 釉料技术:汉代釉料技术也有了很大的提高,釉料的配方更加丰富,釉色的选择更加灵活,如黄釉、绿釉、褐釉等,釉色的变化丰富多样。

三、汉代陶瓷的器型特点1. 陶罐:汉代陶罐在器型上主要包括圆罐、方罐、椭圆罐等,有着宽口、长颈、圆腹、圆足等特点,多用来盛放食品、器皿等。

2. 陶壶:汉代陶壶在器型上主要包括酒壶、水壶、油壶等,多为小型器物,造型简洁,线条流畅,造型优美。

3. 陶盘:汉代陶盘在器型上主要包括浅盘、深盘、盘壁斜立等,盘面多有纹饰,造型端庄,装饰华丽。

4. 陶鼎:汉代陶鼎是一种烹饪用具,多为三足或四足,有着宽口、厚腹、细足等特点,是当时宴席上的主要器物之一。

5. 陶俑:汉代陶俑是一种丧葬用具,多为陪葬品,陶俑的造型多为人物、动物等形象,是当时陶俑艺术的代表作之一。

瓷器之花瓶的名称您能叫出几种?瓶子,是人类文明史上出现的一种很有代表性的器物,随着文明和物质水平的进步,瓶子也渐渐从实用性向兼具实用性和艺术性转变。

在陶瓷的造型中,瓶子是一个很大的门类,各式各样的瓶子,造型繁多,令人惊叹。

[蟠龙瓶]初为明器。

因瓶的颈、肩处堆塑一条蟠龙,故名。

亦称“扳依瓶”或“招魂瓶”长颈,有盖,盖顶钮塑成虎、凤、鹤等各种形式,圆腹、圈足,常见于宋、元明各代。

后来,蟠龙装饰也常见于各式瓶型中,也将这种瓶型称为“蟠龙瓶”。

[多管瓶]因器身肩部塑有向上直立的管,故名。

直口,上有花形钮盖,瓶身有圆筒式和多节葫芦式。

宋代南北瓷窑均有烧造,以龙泉窑制品较多,一般为五管。

北方磁州窑系也烧制,瓶体短而浑圆,肩部有直立六管,管粗短。

[梅瓶]梅瓶是一种小口、短颈、丰肩,瘦底、圈足的瓶式,以口小只能插梅枝而得名。

因瓶体修长,宋时称为“经瓶”,作盛酒用器,造型挺秀、俏丽,明朝以后被称为梅瓶。

梅瓶最早出现于唐代,宋辽时期较为流行,并且出现了许多新品种。

宋元时期各地瓷窑均有烧制,以元代景德镇青花梅瓶最为精湛。

近代许之衡在《饮流斋说瓷》一书中详细地描述了梅瓶的形制、特征及名称由来:“梅瓶口细而颈短,肩极宽博,至胫稍狭,抵于足微丰,口径之小仅与梅之瘦骨相称,故名梅瓶。

”关于梅瓶的用途,磁州窑系有一对为白地黑花梅瓶,瓶身一书“清沽美酒”,一书“醉乡酒海”,作盛酒的用具是明白无疑的。

梅瓶既是酒器,又是一件令人爱不释手的观赏品。

因此,这类器多制作精美,不但考虑到贮酒容量,还要注意造型优美。

[花口瓶]细颈微撇,圆腹,撇足,因瓶口有如开放的花瓣,故名。

宋代景德镇、磁州窑、耀州窑均有烧造,明清亦仿制。

[琮式瓶]仿周代礼器玉琮烧制。

圆口、方身、圈足,器形四面以凸起的线纹为饰,口与足大小相若。

宋代创制,以龙泉窑、官窑多见,元、明清仍有烧制。

[象腿瓶]又名一统瓶,清代创烧的一种瓷器造型。

瓶形为广口外撇,短颈,肩部宽与口相互若,身如直筒状,平底,造型如粗壮的象腿,所以又名“象腿瓶”。

瓷器的器型名称笔筒笔筒简介:文房用具,插放毛笔之用。

流行于明清两代,器形似筒状,另外也有方形、束腰形、竹节形等式样。

有青花、釉里红、五彩、粉彩、斗彩等品种。

青花飞蝠纹笔筒青花飞蝠纹笔筒,高16.5cm,口径12.1cm,足径12.1cm。

笔筒呈圆筒状,口底径相若,底心微凹,青花蓝中泛灰。

笔筒外壁绘桃树一株,树枝上结有9个大寿桃,树下绘山石、翠竹纹,近底处绘江崖海水纹,空间绘5只蝙蝠,天上飘有流云。

此种吉祥纹饰寓意“寿山福海”,是清代瓷器上常见的装饰题材。

底中央青花双方栏内楷书“长春宫制”四字款。

此器的纹饰画法具有典型的晚清风格。

清康熙·五彩竹纹笔筒高14.2cm,口径18.4cm,底径18cm。

清宫旧藏。

笔筒直口,筒形身,璧形底。

器外壁一面绘墨竹两枝,透过茂盛的竹叶隐约可见嫩枝新发,生机勃勃。

竹枝于黑彩外又润以绿彩和赭石色少许,风格苍劲潇洒。

另一面题行书诗句:“终获万龙化,曾留彩凤吟”,末有红彩阳文篆书“西”“园”联珠方印。

底施釉,无款。

清康熙朝官窑瓷器的装饰画面有许多出自当时名画师的手笔。

此笔筒所绘的簇簇墨竹清秀挺拔,瘦劲有力,深浅相宜,富于层次感,有如画在白纸上的国画一般生动细腻,绝非一般工匠所能为。

加之墨彩黑亮如漆,光滑浓艳,与纯白的底釉构成强烈的色彩对比,赋予此笔筒不同凡俗的审美意趣。

此墨彩笔筒将诗、书、画、印结合于一体,为康熙朝五彩瓷文具中的精品。

青花釉里红“圣主得贤臣颂”文笔筒青花釉里红“圣主得贤臣颂”文笔筒,清康熙,高16.2cm,口径19.4cm,足径19.2cm。

笔筒呈圆桶形,直壁,口足尺寸相若,玉璧形底足。

内外施白釉,外壁的主题图案为青花楷书《圣主得贤臣颂》一篇。

文章的结尾用书写的形式钤釉里红“康熙传古”篆体印。

文字笔画工整,娟秀清晰。

底心施白釉,署青花楷书“大清康熙年制”三行六字款。

《圣主得贤臣颂》为汉代蜀人王褒应汉宣帝刘洵之诏所作。

帝因其颂扬称旨,顷之擢谏大夫。

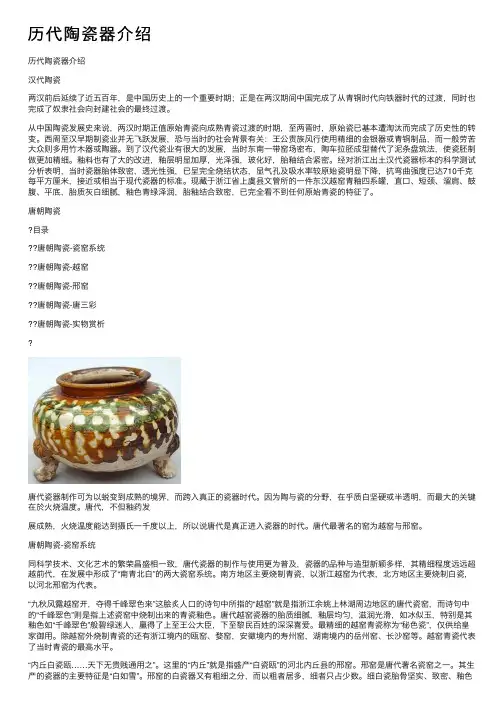

瓷器的器型名称——花浇

清末民初·绿地墨彩花浇

东青釉描金天鸡花浇,清乾隆,高18.3cm,口径2.3cm。

花浇呈天鸡形,昂首直立,长尾垂地,背驮一个曲柄胆瓶,鸡嘴为流,瓶口为注水口。

花浇通体施东青釉,鸡身遍体以金彩描绘羽翼,瓶体上以金彩描绘蕉叶与螭龙纹。

天鸡是一种祥瑞的神鸟,唐代著名诗人李白在《梦游天姥吟留别》中有“半壁见海日,空中闻天鸡”之句。

此花浇是一件清代宫廷的传世器皿,器形小巧精致,描金一丝不苟,体现出皇家用器的高贵大气。

此器既可用来浇花,又可作为陈设器摆放于殿堂中,将实用性与观赏性巧妙地结合在一起。