油藏描述-储层

- 格式:ppt

- 大小:30.50 MB

- 文档页数:109

油藏描述也称储集层描述,源自英文Reservoir Description。

油藏描述是一项油气田综合研究与评价的技术体系。

它以地质学、构造学、沉积学、地震地层学以及油层物理学、渗流力学、数学地质学等相关学科为理论指导,综合应用地质、地震、测井、试油、试采等手段,最大限度地应用计算机技术,对油藏储层和流体的各种特征参数进行三维空间的定量描述和表征,建立三维油藏地质模型,为制定和优化开发方案提供可靠的依据。

油藏描述是研究油藏储层和流体的各种参数在三维空间中的特征及分布状态的技术体系。

对油藏描述概念进行理解:①要以与研究油藏地质有关学科的最新理论为基础②要以计算机及自动成图技术为手段,这是与传统油藏研究的主要区别③综合运用地质、物探、测井、试油试采等各项资料油藏描述发展历程 1.以测井为主体的油藏描述(1970-1980)。

油藏描述技术自二十世纪七十年代初由斯仑贝谢公司最早提出。

它是以测井服务为目的,以“油藏描述讲座”形式向世界各地推出油藏描述技术服务。

二十世纪七十年代末开始在文献出现“油藏描述”。

主要研究内容包括:①关键井研究;②测井资料归一化;③渗透率分析;④参数集总与绘图。

2.多学科协同油藏描述(1980-1990)。

1985年将三维地震资料及VSP(垂直地震)资料引入油藏描述的测井井间相关研究中。

斯伦贝谢公司油藏描述强调以测井为主体的模式化的技术,多学科的协同研究及最终的储层三维模型。

主要研究内容包括:①地质油藏描述技术;②测井油藏描述技术;③地震油藏描述技术;④油藏工程油藏描述技术。

3.多学科一体化描述(1990年-)。

单一学科技术发展虽然进步很大,但各自都存在不利的方面,因而在1990年以来逐步向多学科一体化描述发展,提倡地质、物探、测井研究人员与油藏工程师协同工作,发展边缘科学及计算机的“地学平台”,以多种应用数学方法贯穿研究始终,应用地质、物探、测井、测试等多学科相关信息,以数据库为支柱,以计算机为手段,由复合型研究人员对油藏进行四维定量化研究并给以可视化描述、表征及预测的技术。

胜利油区不同类型油藏精细油藏描述及剩余油分布研究的程序、技术和方法编写人:刘建民王端平凡哲元审核人:***复审人:李阳胜利油田有限公司二00一年十月目录前言第一部分精细油藏描述及剩余油分布研究的基本程序、技术和方法一、精细油藏描述(一)地层模型(二)构造模型(三)储层模型(四)流体模型(五)油藏模型二、剩余油分布研究(一)开发状况分析(二)剩余油分布研究(三)提高采收率的控潜措施和方案(四)开发效果预测及经济评价第二部分不同类型油藏精细油藏描述及剩余油分布研究的关键技术和研究侧重点一、整装构造油藏二、断块油藏三、低渗透油藏前言“油藏描述”一词首先是在70年代由斯论贝谢测井公司提出的,这一阶段的油藏描述是以测井为主体(穆龙新等,1996);80年代由于地震处理和解释技术的迅速发展,又提出了以地震为主体的油藏描述技术;随着油藏描述从宏观向微观、从定性向定量、从描述向预测方向的迅速发展,90年代已进入多学科综合协同研究的现代油藏描述阶段。

我国80年代中期引进油藏描述这一述语。

在胜利的牛庄油田、中原的文东油田等地区开展了程度不同的油藏描述工作,取得了宝贵经验。

进入90年代,油藏描述不仅局限于勘探阶段,在开发阶段也得以大力推广、应用和发展。

按开发阶段的不同,油藏描述可划分为开发准备阶段的早期油藏描述;主体开发阶段的中期油藏描述和提高采收率阶段的精细油藏描述。

不同开发阶段,因开发决策的内容和目标不同,因可用的资料信息的质量、数量以及对油气藏所能控制的程度不同,其油藏描述的内容和任务、研究重点、技术和方法都明显不同。

油田发现后到投入全面开发前的这一阶段称为开发准备阶段。

处于该阶段的早期油藏描述的主要任务是确定油藏基本格架,基本搞清主力储层的储集特征及三维空间展布特征,明确油藏类型和油气水分布,因此这一阶段以建立地质概念模型为重点。

在此基础上,编制油田开发方案。

油田全面投入开发后到高含水以前的这一阶段称为主体开发阶段。

一名词解释1. 储层表征(ReservoirCharacterization ):定量地确定储层的性质、识别地质信息及空间变化的过程。

2. 油藏地质模型是将油藏各种地质特征在三维空间的变化及分布定量表述出来的地质模型。

是油气藏类型、几何形态、规模、油藏内部结构、储层参数及流体分布的高度概括。

3•储层静态模型针对某一具体油田(或开发区)的一个(或)一套储层,将其储层特征在三维空间上的变化和分布如实地加以描述而建立的地质模型。

4•储层参数分布模型储层参数(孔隙度、渗透率、泥质含量等)在三维空间变化和分布的表征模型。

5.确定性建模确定性建模对井间未知区给出确定性的预测结果,即试图从已知确定性资料的控制点如井 点出发,推测出点间确定的、唯一的、真实的储层参数。

从上式可以看出,胶结率反映了胶结作用降低砂体原始孔隙体积的百分数,亦即反映了胶结作用的强度。

7•油层组油层组为岩性、电性和物性、地震反射结构特征相同或相似的砂层组的组合,是一相对的“不等时同亚相”沉积复合体。

&储能参数储能参数(h 、炉、S )eo1. 油藏描述:油藏描述(ReservoirDescription ),以沉积学、构造地质学和石油地质学的理论为指导,用地质、地震、测井及计算机手段,定性分析和定量描述油藏在三度空间特征的一种综合研究方法体系。

2. 储层预测模型预测模型是比静态模型精度更高的储层地质模型,它具有对控制点间及以外地区的储层参数能作一定精度的内插和外推预测的功能。

3. 有效厚度夹层是指在工业油流的储层中达不到有效厚度标准的各类岩层。

4. 流体单元模型流体单元模型是由许多流动单元块体(指根据影响流体在岩石中流动的地质参数在储层中进一步划分的纵横向连续的储集带,在该带中,影响流体流动的地质参数在各处都相似,并且岩层特点在各处也相似)镶嵌组合而成的模型,属于离散模型的范畴。

5. 随机建模是指以已知的信息为基础,以随机函数为理论,应用随机模拟方法,产生一组等概率储层模型的方法。

![[实用参考]油藏描述+第7章 储层非均质性研究](https://uimg.taocdn.com/6e3afc467e21af45b307a8a9.webp)

油藏描述资料(2010-03-28 15:59:54)转载标签:油藏储层地质模型地层层序杂谈分类:专业领域油藏描述,简称RDS技术服务(ReservoirDescriptionService),就是对油藏各种特征进行三维空间的定量描述和表征以至预测。

其最终成果是建立反映油藏圈闭几何形态及其边界条件,储集及渗流特征、流体性质及分布特征的三维或四维油藏地质模型。

油藏描述是在七十年代末期,随着计算机技术的迅速发展而发展起来的一项优化全油田多学科相关信息来研究与定量表征、评价油气藏的新技术。

国内外最早提出油藏描述的是斯伦贝谢公司,当时,他们认为油藏描述技术服务(或油藏研究)以测井为主,并把油藏描述分为:(1)油田地质构造与储集体几何形态的研究;(2)关键井研究;(3)油田测井资料标准化;(4)测井相分析;(5)油田参数转换与渗透率的研究;(6)井与井间的地层对比;(7)单井综合测井地层评价;(8)储集层参数的汇总与作图;(9)计算油田的油气地质储量;(10)单井动态模拟;(11)测井数据库的建立与应用等11个研究内容,核心是测井油藏描述,至1985年斯论贝谢公司才将三维地震资料及VSP(垂直地震)资料引入油藏描述的测井井间相关的研究中,但它所强调的仍是以测井为主体模式的技术,多学科的协同研究及最终的储层三维模型。

(M.Sneider(1990)所指的油藏描述是有关油层和水层系统(包括遮挡流体流动)的岩石、孔隙和流体在三维空间的分布及其连续性的一种综合概念,其目的是在一系列开发方案下确定原油采收率和开采速度,以便选择最佳方案,从概念上讲,“Reservoir”所指的应是油藏,而不仅仅是储层,是油藏工程中的一种综合概念,完整的油藏描述系统应该是涉及构成油藏的全部条件。

我国开始引进油藏描述这一术语是在80年代中期,并从多方面开展了综合研究攻关工作,进入90年代,油藏描述工作在我国各大油田得到了全面开展,通过各油田,石油院校、研究单位的共同努力,逐步形成了一套适应于我国陆相储层和多断块特点的油藏描述的方法,并在生产实际中得以广泛的应用,以至石油总公司对下属机构规定:凡上报储量的油田必须进行油藏描述。

油藏描述概论1、油藏描述概念油藏描述源自英文Reservoir characterization一词。

早在1979年,斯仑贝谢公司就已针对油藏描述这一课题设计出了一些软件。

油藏描述,简言之,就是对油藏进行综合研究和评价。

它是以沉积学、构造地质学、储层地质学和石油地质学的理论为指导,综合运用地质、地震、测井和试油试采等信息,最大限度地运用计算机手段,对油藏进行定性、定量描述和评价的一项综合研究的方法和技术。

其任务在于阐述油藏的构造面貌、沉积相和微相的类型和展布,储集体的几何形态和大小、储层参数分布和非均质性及其微观特征、油藏内流体性质和分布,乃至建立油藏地质模型、计算石油储量和进行油藏综合评价。

为实现上述任务,应最大限度地使用计算机手段,并自动绘制反映油藏特征的各种图件,充分揭示它在三维空间的变化规律,为进行油藏数值模拟,合理选择开发方案,改善开发效果,提高石油采收率提供从分可靠的依据。

2、油藏描述技术发展史70年代末至80年代初,斯仑贝谢公司首先研究了油藏描述软件系统,并在阿尔及利亚等地区进行了应用,取得了明显的效果。

其他的许多石油公司、软件公司,也先后开展了油藏描述技术软件系统的研究。

80年代初,油藏描述的基本方法是以测井资料为主,对关键井测试分行、油田测井资料数据标准化处理。

油田参数转化、单井综合测井评价、参数集总、计算网格值与作图、单井动态模拟及其成果质量控制的主要特点可以归结为以下几点:①强调研究测井与地质资料在深度上的准确性和一致性;②综合常规测井、地层倾角与地震、地质资料,准确的描述油藏构造及其储集层的几何形态;③全油藏测井资料数据的标准化,将各种非地层因素和误差的影响减到最小程度;④用最新技术从测井资料中提取反映地质特征的大量有效信息,对非井剖面做测井相分析,用岩心资料鉴别测井相的岩相类型;⑤选择合适于全油田的测井解释模型、解释方法和解释参数,用岩心资料检验测井数字处理的储层参数的有效性;⑥用测井、岩心和生产测试资料建立油田转换关系,计算渗透率和评价测井项目不全的井,用生产测试资料检验单井动态模拟的效果;⑦用最新的计算机绘图技术,绘制各种等值图、栅栏图,详细描述油气藏,广泛采用数据库技术。

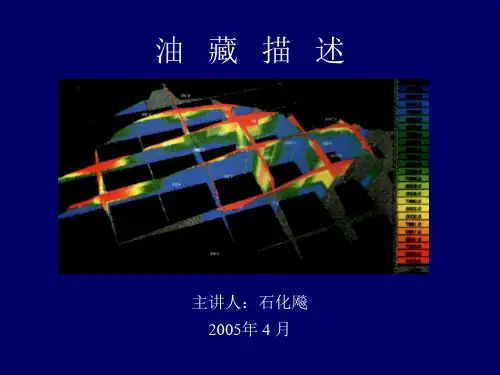

1.油藏描述定义、目的、特色

油藏描述是指一个油(气)藏发现后,对其地质特征进行全面的综合描述。

A.油藏描述是以沉积学、构造地质学、储层地质学和石油地质学的理论为指导,综合运用地质、地震、测井、试油及试采等信息,最大限度地应用计算机手段,对油(气)藏特征及属性等进行定性、定量的描述。

B.油藏描述的目的及任务:建立油田开发所需的油藏地质模型,最后计算储量,优化开发

方案和油藏管理,提高油田开发效益和钻井成功率

C.油藏描述的特色:以综合性、定量化、可视化为特色,广泛使用计算机,并自动绘制反映油藏特征的各种图件,充分展示油藏在三维空间的变化规律。

2.地层对比方法( 岩石、生物、层序、切片、等高 ),断层的判断

A、岩石地层学方法

a.岩性法

b.沉积旋回法

c.标志层法

d.重矿物法

2、生物地层学方法

3、地球物理学方法

3.构造研究(断层在同向轴的反应,构造图的绘制)

4.储层研究(1.连通性影响因素;沉积环境《浊流、河流下切、成岩、蚀流》)

判断连通方法;井间干扰法、油气性质、注水分析、示踪剂、地球化学信息

2.储层分布描述:厚度变化,连续性及它的分布,判别有利储层区域

5裂缝描述

6.裂缝预测方法( 构造曲率预测地震方法“蚂蚁追踪”测井方法: 双侧向岩心描述:梅花图)。

【2017年整理】邓小梅--油藏描述报告111油藏描述报告111甲方:xxx油田公司乙方:xxx勘探有限公司报告编号:111一、地质概况1.1 区块位置及地理条件本区块位于中国南方海域,区域东界为xxx水道,西界为xxx岛,南界为xxx海域,北界为xxx海域。

该地区属于热带季风气候区,年平均气温22℃,年降水量1600毫米。

海域水深在30米至150米之间。

1.2 岩石组成及沉积环境本区块主要由沉积于古近系和始新系的岩石组成,包括砂岩、泥岩、灰岩、砾岩等。

岩石的沉积环境主要为海侵、河口及浅海相沉积。

1.3 产状及分布情况研究表明,本区块油气藏主要分布在古近系和始新系的砂岩储层中,常规油气藏主要出现在砂体内部;致密、非常规油气藏主要分布在砂岩储层的边缘部分。

二、地震资料解释2.1 地震剖面针对本区块进行的2D地震勘探测线显示,本区块主要被分为五个层位,分别为近基准面、层位Ⅰ、层位Ⅱ、层位Ⅲ和层位Ⅳ。

其中,层位Ⅰ主要以高反射强度的红色区域出现,属于浅层高能级区,是本区块常规储层发育的主要目标区域。

2.2 储层概况经过多方资料比对和解释,本区块储层主要以砂岩为基础,储层物性较好,主要分布在层位Ⅰ和层位Ⅱ中。

储层中孔隙度平均为15%,渗透率平均为120mD。

此外,在层位Ⅰ和层位Ⅱ中还存在小面积的致密、非常规储层。

三、勘探前景3.1 常规油气勘探前景本区块常规油气勘探前景十分广阔。

经2D地震剖面解释和岩心分析得知,储层物性优良,储量潜力巨大。

同时,本区块石油地质特征具有区域化特点,同类型的油气藏普遍发育,常规油气勘探潜力有望得到充分释放。

本区块非常规油气勘探前景仍有待进一步研究。

虽然在储层分布中存在少量的致密、非常规油气区,但储量规模较小,开采难度较大。

在新技术不断出现的情况下,本区块非常规油气勘探前景仍有望得到进一步拓展。