偏头痛的血液流变性与临床

- 格式:pdf

- 大小:169.08 KB

- 文档页数:3

头痛(偏头痛)中医临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为偏头痛的患者。

一、头痛(偏头痛)中医临床路径标准门诊流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为头痛(TCDS码:BNGO60或头风病(TCDS码:BNG06。

西医诊断:第一诊断为偏头痛(ICD-10编码:G43(二)诊断依据1 •疾病诊断(1)中医诊断标准:参照《实用中医内科学》(王永炎、严世芸主编,上海科技出版社,2009年)(2)西医诊断标准:参照《国际头痛疾病分类》第二版(ICHD-HX HIS, 2004年。

2 •疾病分期(1)发作期(2)缓解期3. 证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组头痛(偏头痛)诊疗方案”头痛(偏头痛)临床常见证候:肝阳上亢证痰浊内阻证瘀血阻络证气血两虚证肝肾亏虚证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局’十一五’重点专科协作组头痛(偏头痛)诊疗方案”及中华中医药学会《中医内科常见病诊疗指南》(ZYYXH/T43-2008,ZYYXH/T128-20081. 诊断明确,第一诊断为头痛(偏头痛)。

2. 患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为w 12周。

(五)进入路径标准1 / 101第一诊断必须符合头痛(TCDS码:BNGO60或头风病(TCDS码:BNG061和偏头痛(ICD-10编码:G43的患者。

2•当患者同时具有其他疾病,但在门诊治疗期间不需特殊处理,或者其他疾病的治疗并不影响第一诊断的临床路径实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)门诊检查项目1 •必需的检查项目(1)血常规、尿常规、便常规(2)肝功能、肾功能、凝血功能检查、血糖、血脂(3)心电图(4)胸部X线片2•可选择的检查项目:根据病情需要而定,如颅脑CT MRI检查、脑脊液、脑电图、经颅多普勒彩色超声(TCD血液流变学指标等。

(八)治疗方法1 •辨证选择口服中药汤剂、中成药肝阳上亢证:平肝潜阳、熄风止痛。

头痛(偏头痛)中医临床路径(2017年版)一、头痛(偏头痛)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为头痛(TCD编码:BNG060)。

西医诊断:第一诊断为偏头痛(ICD-10编码:G43)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:按照《实用中医内科学》(王永炎、严世芸主编,上海科技出版社,2009年)。

(2)西医诊断标准:按照《国际头痛疾病分类》第二版(ICHD-II)(HIS,2004年)。

2.疾病分期(1)发作期(2)缓解期3.证候诊断参考国家中医药管理局印发的“头痛(偏头痛)中医诊疗方案(2017年版)”。

头痛(偏头痛)发作期临床常见证候:肝阳上亢证痰浊内阻证瘀血阻络证气血两虚证肝肾亏虚证(三)治疗方案的选择参考国家中医药管理局印发的“头痛(偏头痛)中医诊疗方案(2017版)”。

1.诊断明确,第一诊断为头痛(偏头痛)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤7天(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合头痛(偏头痛)的患者。

2.患者为急性发作期。

3.当患者同时具有其他疾病,但在住院期间不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目血常规、血沉、C反应蛋白、肝功能、肾功能、凝血功能检查、血糖、血脂、尿常规、便常规、心电图、胸部X线片。

2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如颅脑CT、MRI、MRA检查、脑脊液、脑电图、经颅多普勒彩色超声(TCD)、血液流变学指标等。

(八)治疗方法1.辨证选择口服中药汤剂、中成药肝阳上亢证:平肝潜阳、熄风止痛。

痰浊内阻证:燥湿化痰、降逆止痛。

瘀血阻络证:活血化瘀、行气止痛。

气血两虚证:补气养血、缓急止痛。

肝肾亏虚证:滋养肝肾、育阴潜阳。

2.辨证选择静脉滴注中药注射液3.其它中医特色治疗(1)针刺治疗(2)中药泡洗技术(3)推拿疗法(4)阿是穴特色疗法(5)塞鼻法4.西药治疗5.饮食疗法6.护理调摄要点(九)出院标准1.头痛缓解,伴随症状消失。

偏头痛诊断标准偏头痛是一种常见的神经系统疾病,其诊断标准对于患者的治疗和管理至关重要。

根据国际头痛学会(IHS)的分类标准,偏头痛的诊断主要基于症状和排除其他可能的原因。

以下是偏头痛的诊断标准及相关信息。

1. 临床特征。

偏头痛的临床特征包括头痛的特点、伴随症状和发作规律。

典型的偏头痛头痛是一侧性、搏动性的,持续4-72小时。

伴随症状可能包括恶心、呕吐、光、声过敏等。

发作规律可以是周期性的,也可以是与特定的诱因有关。

2. 排除其他原因。

在做出偏头痛的诊断之前,需要排除其他可能引起头痛的原因,如颅内疾病、颈椎病变、药物滥用性头痛等。

这需要通过详细的病史采集、体格检查和必要的辅助检查来进行。

3. 诊断标准。

根据IHS的分类标准,偏头痛的诊断标准包括以下几个方面:符合头痛的特点和伴随症状。

排除其他原因引起的头痛。

符合偏头痛的发作规律和特点。

4. 辅助检查。

辅助检查在偏头痛的诊断中并不是必需的,但在排除其他原因引起的头痛时可能需要进行头部影像学检查(如头颅MRI或CT)、脑脊液检查等。

5. 诊断的重要性。

偏头痛的准确诊断对于患者的治疗和管理非常重要。

只有明确了诊断,才能有针对性地进行治疗和预防。

此外,准确的诊断还可以减少不必要的医疗费用和检查,避免延误治疗。

6. 结语。

总之,偏头痛的诊断需要综合考虑患者的症状、病史和必要的辅助检查。

准确的诊断可以为患者的治疗和管理提供重要的依据,帮助他们减轻痛苦,提高生活质量。

因此,医生在面对头痛患者时,应该重视偏头痛的诊断工作,尽早给予患者正确的诊断和治疗。

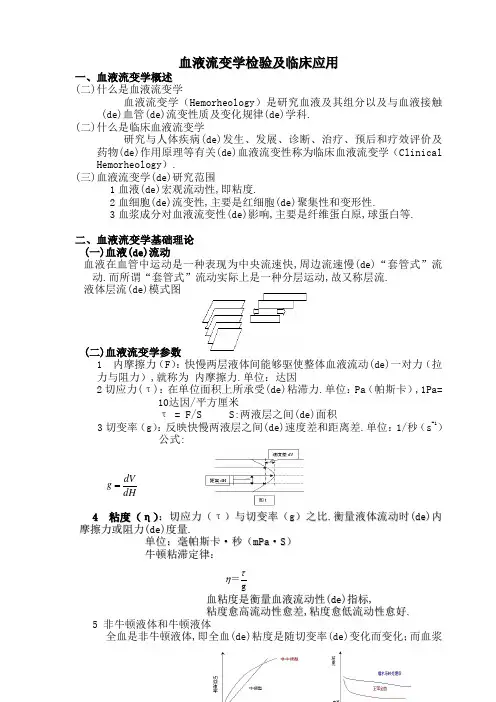

血液流变学检验及临床应用一、血液流变学概述(二)什么是血液流变学血液流变学(Hemorheology )是研究血液及其组分以及与血液接触(de)血管(de)流变性质及变化规律(de)学科.(二)什么是临床血液流变学研究与人体疾病(de)发生、发展、诊断、治疗、预后和疗效评价及药物(de)作用原理等有关(de)血液流变性称为临床血液流变学(Clinical Hemorheology ).(三)血液流变学(de)研究范围1血液(de)宏观流动性,即粘度.2血细胞(de)流变性,主要是红细胞(de)聚集性和变形性.3血浆成分对血液流变性(de)影响,主要是纤维蛋白原,球蛋白等.二、血液流变学基础理论(一)血液(de)流动血液在血管中运动是一种表现为中央流速快,周边流速慢(de)“套管式”流动.而所谓“套管式”流动实际上是一种分层运动,故又称层流. 液体层流(de)模式图(二)血液流变学参数1 内摩擦力(F ):快慢两层液体间能够驱使整体血液流动(de)一对力(拉力与阻力),就称为 内摩擦力.单位:达因2 切应力(τ):在单位面积上所承受(de)粘滞力.单位:Pa (帕斯卡),1Pa=10达因/平方厘米τ = F/S S:两液层之间(de)面积3 切变率(g ):反映快慢两液层之间(de)速度差和距离差.单位:1/秒(s -1)公式:4 粘度(η):切应力(τ)与切变率(g )之比.衡量液体流动时(d e )内摩擦力或阻力(d e )度量.单位:毫帕斯卡·秒(m P a ·S )牛顿粘滞定律:血粘度是衡量血液流动性(d e )指标,粘度愈高流动性愈差,粘度愈低流动性愈好.5 非牛顿液体和牛顿液体全血是非牛顿液体,即全血(de)粘度是随切变率(de)变化而变化;而血浆dHdV g =gτη=被看作是牛顿液体,它(de)粘度与切变率无关.6 血液(d e )相对粘度(ηr )ηb : 全血粘度ηp : 血浆粘度7 表观粘度ηa :全血等非牛顿液体,在特定切变率下测定出来(de)粘度称为这种液体(de)表观粘度. 8 还原粘度ηr e :用Hct 校正后(de)表观粘度.消除Hct 对粘度(de)影响. ηr e =ηb —ηp /ηp 1/H c tHct 与血液粘度之间(de)关系9 血浆粘度血浆粘度(de)特点是不随切变率(de)变化而变化,不论在高或低切变率范围内总是一个常数, 即为牛顿液体.血浆粘度(de)高低与其中所含各种蛋白质、糖类、脂类等高分子物质含量有关.其中蛋白质对血浆粘度影响最大.10 血浆比粘度比粘度一般指某液体(de)粘度与标准参照液粘度(de)比值,常以水或生理盐水(NS )作对照.实际测定多采用血浆和已知粘度(de)净水互相比较(de)方法,二者通过毛细血管(de)时间之比即粘度之比,这个比值就称作血浆(de)比粘度. 11 卡松粘度(c ):是足够高切变率(红细胞变形到极限)下血液粘度趋向(de)极限值.根据Casson 方程推导得:c 为卡松粘度 τ 为切应力τc 为卡森屈服切应力 g 为切变率12 屈服切应力c屈服切应力是低切变率下,纤维蛋白原(d e )桥联作用使红细胞形成立体网络结构而致.故与H c t 和血浆蛋白含量有关,其大小影响微循环中(d e )血液流动性,反映了微循环中(d e )血液郁积状况;也影响低切变率下血液流动中(d e )红ηηηpbr =gc c ττη-=细胞(d e )取向和相互作用13 红细胞聚集指数通过低切变率下血液(d e )相对粘度(ηr )反映红细胞聚集性.当红细胞膜发生病变,或血浆中(d e )成分影响到红细胞膜,使红细胞膜表面(d e )负电荷量减少,则红细胞(d e )聚集性增加.急性心肌梗塞时红细胞聚集性有特殊(de)改变 正常(de)血液,一般50·s -1以上(de)切变率即可使在静止状态下因红细胞聚集而形成(de)聚集体解聚,但在急性心肌梗塞时,患者(de)血液在500·s -1(de)高切变率下,仍然存在一定数量(de)红细胞聚集体,显示了红细胞聚集性(de)异常增高.14 红细胞刚性指数T K通过高切变率下测定血液(d e )表观粘度来判断红细胞(d e )变形能力.(三)血液流变学检验血液粘度 红细胞聚集性 红细胞变形性 其它指标1 血液粘度(1).高、中、低切变率下(de)全血粘度(2).高、中、低切变率下(de)卡松粘度(3).血浆粘度(4).全血还原粘度2 红细胞聚集性指红细胞在低切变率下形成聚集体(d e )性质红细胞聚集性测定或计算方法:(1)在低切变率(1s -1) 下(d e )全血粘度(2)根据粘度计算出红细胞聚集指数(3)血沉(E S R )和血沉方程K 值K 值是去除红细胞比容H c t 影响,评价红细胞聚集性(d e )一个更可靠(d e )指标.(4)红细胞电泳率3 红细胞变形性红细胞变形性指正常红细胞具有能通过比自身直径小(de)毛细血管(de)能力.红细胞变形性测定或计算方法:(1)高切变率,一般是150s -1条件下全血粘度.(2)根据粘度计算红细胞变形指数和刚性指数(3)红细胞滤过指数(4)激光衍射法4 其它指标:红细胞比容Hct 、血浆纤维蛋白原、白细胞流变性、血小板粘附性、血小板聚集性、体外血栓形成测定三、血液流变学指标改变(d e )临床意义1.血粘度降低临床上血粘度降低(de)情况不多,主要是大量失血后机体体液代偿和医源1Hct ln Hct ESR --=K性补偿所致血液稀释化引起.这类病人很少做血液流变学检验,所以出现全血粘度较大幅降低时,一般都是仪器或抽血错误所致.如果出现了全血粘度降低较多时,一定要看红细胞压积是不是有降低,如有是结果可靠性较大,如压积正常就要多检查一下.血浆粘度下降对全血粘度有影响,但不大.2.高、中、低切都升高,且幅度较大这是高危人群、一般有高血压、冠心病等心血管疾病.危险程度依次为高纤维蛋白原>高红细胞聚集指数>高Hct.但是如果其他指标正常,或增加不明显,那么检测结果可能有问题,要复查.3.低切高、高切不高这一类多为缗钱样红细胞聚集引起,可能是红细胞电荷减少,也可能是温度过低使得红细胞易聚集,引起粘度升高.而这种聚集因为高切变速度(de)稀释效应而减少,所以高切不高.由于末梢微循环是在低切变速度下进行(de),所以对于末梢微循环不好(de)病人,如老年人、高危人群也有很大(de)危险性.4.高、中、低切都略有升高如果其他指标正常,只有Hct升高一般是正常(de)生理现象(如到高原);有时Hct可能很高,而粘度上升并不高,这主要是正常情况下人体有调节血粘度(de)能力.当然也可能是高粘血症代偿期.但若其他正常,而血浆粘度高,也可引起全血粘度高, 这类病人有可能处于高凝前期,有很强(de)预报作用.5. 血浆粘度升高最大(de)可能是纤维蛋白原等链状蛋白升高,这类病人可因为链状蛋白形成网状结构引起全血粘度升高,一般血液处于高凝状态,也很危险.至于血糖、血脂高引起(de)血浆粘度一般只是略有升高6. 血脂升高血脂升高病人一般都存在血流变学改变,血脂对血液流变(de)影响主要表现不在粘度上,而是表现在血管上.因此,血粘度高同时伴有高血脂(de)病人是双重因素(de)影响,即使粘度升高不大也要注意.四、血液流变学(d e)临床应用血液粘滞异常综合征血液粘滞异常综合征:若血液流变性质(de)指标明显高于正常值为高粘滞综合征;明显低于正常值为低粘滞综合征高粘滞综合征:由于血液粘度增高,血液流动缓慢,组织血液与氧气供应相对不足所引起(de)临床综合症高粘滞综合征(de)病因(一)血管性疾病1.高血压2.脑卒中(一过性脑缺血发作,脑血栓,脑出血)3.冠心病(心绞痛,急性心肌梗死)4.周围血管病(下肢深静脉血栓,脉管炎,眼视网膜血管病等)(二)代谢性疾病1.糖尿病2.高脂蛋白血症3.高纤维蛋白血症4.高球蛋白血症(三)血液病1.原发性和继发性红细胞增多症2.原发性和继发性血小板增多症3.白血病4.多发性骨髓瘤(四)其他1.休克,脏器衰竭,器官移植,慢性肝炎,肺心病,抑郁性精神病2.中医范围中(d e)血瘀症等。

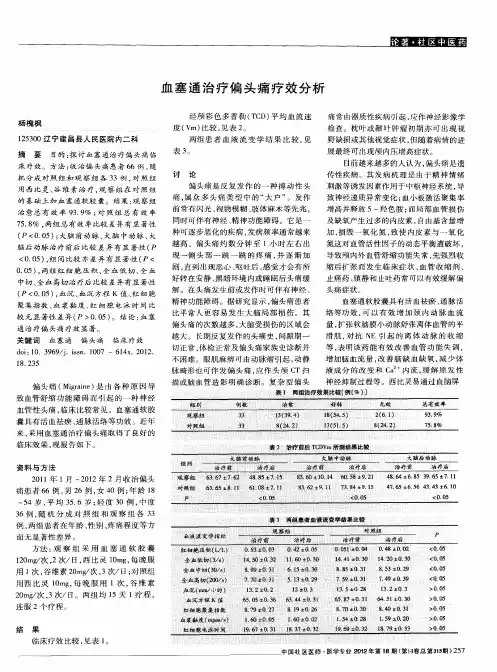

微循环,提高红细胞变形能力,降低红细胞聚集,降低纤维蛋白原,降低血粘度,调节血液流变,从而改善缺血组织的微循环障碍。

本研究证实杏芎注射液治疗急性脑梗死能显著降低全血粘度、血浆粘度、红细胞聚集指数、红细胞压积、纤维蛋白原。

本文表明,杏芎注射液治疗急性脑梗死的总显效率和总有效率分别为68.5%和91.4%,明显高于对照组的50%和76.6%(P<0.05),是目前治疗急性脑梗死较为有效的药物之一,且副作用小,安全性大,具有较大的临床推广和应用价值。

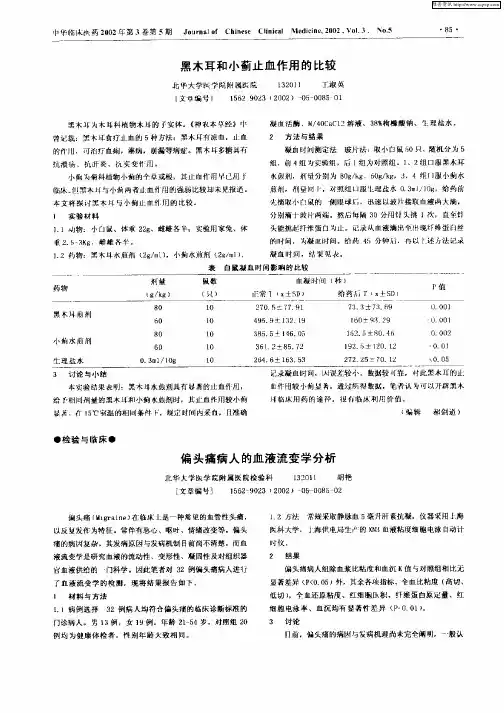

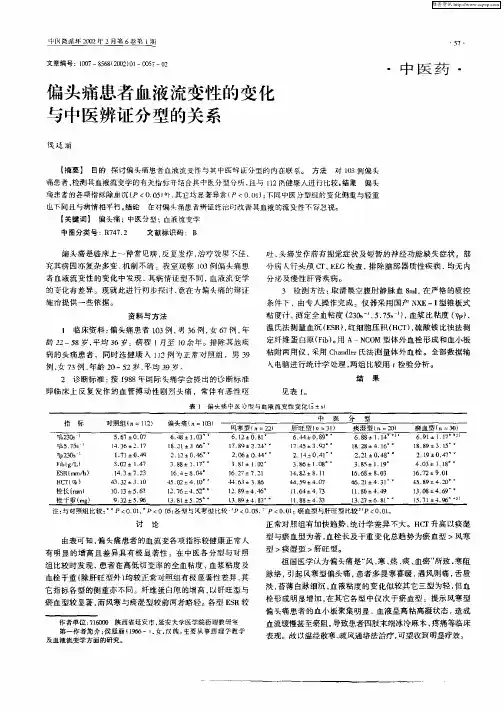

【参考文献】1孟家楣.对脑卒中临床研究工作的建议.中华神经精神科杂志, 1998,21(1):5712许锦叶.268例脑梗死血液流变学观察.广东医学,1995,16(1): 401(编辑:齐永)偏头痛患者血液流变学临床分析研究张谦,黄德苓【摘要】本文对男女偏头痛患者血液流变学指标进行了检测,与健康对照组对比,多数指标差异有显著性(P< 0101)。

122例中血液流变学指标异常者79例,对部分病例进行了治疗观察。

【关键词】偏头痛;血液流变学【中图分类号】R747.2 【文献标识码】 B 【文章编号】1684-2030(2007)01-0025-021 对象与方法111 对象(1)偏头痛组:共122例,男56例,年龄12~54岁;女66例,年龄16~65岁。

小于40岁者70例,40岁以上者52例。

按诊断标准选择血压、心电图、心肺透视、血脂、血糖均正常者。

(2)健康对照组:共73例,男40例,女33例,年龄15~57岁。

重要脏器无急慢性疾病。

112 方法全血比粘度、血浆比粘度、体外血栓形成分别采用无锡市电子仪器二厂生产的SDZ-Ⅲ型自动电子毛细血管粘度计、无锡市电子仪器二厂生产的SDZ-Ⅳ型体外血栓形成和血小板粘附二用仪进行测定。

红细胞压积采用温氏压积管测定。

2 结果211 男性偏头痛患者与对照组血液流变学比较见表1。

表1表明除全血粘度一项外,其余各项指标与对照组相比差异有显著性(P<0.01)。

偏头痛(Migraine)又称为血管神经性头痛,是以弥漫性或单侧发作为特点的一种常见病、多发病。

其发病率在欧美国家为10%-15%,中国为 0.06%。

患病年龄以20-45岁多见,女性多于男性,男女比例国外为1:2-3,国内为1:4。

本病反复发作,迁延难愈,给患者造成了极大的痛楚。

偏头痛病因和发病机制较为复杂,目前尚未完全明了。

血管学说曾被以为是说明偏头痛的最正确机制,即颅内血管舒缩功能障碍致使局部脑血流不平稳,继而引发脑内一系列化学转变,致痛物质增加,使偏头痛发作,其中血浆内皮素-1(ET-1)是引发血管收缩与舒张的要紧因子。

最近几年来研究发觉,存在于中枢神经系统内的一氧化氮(NO),在偏头痛的发生中起重要作用。

它不仅扩张血管,还可引发神经源性炎症,激活损害感觉神经源的灵敏性,介导机体内痛觉信号的传导,从而放大其生物学作用,致使痛觉发生。

但最近几年来倍受人们关注的是三叉神经-血管源学说,该学说将神经、血管和神经介质三者结合起来,并统一于三叉神经血管系统中,以为偏头痛患者三叉神经血管系统有缺点,散布于硬脑膜血管的三叉神经在受到理化刺激后,释放某些神经肽,如降钙素基因相关肽(calcitonlin generelated peplide,CGRP),使脑血管过渡扩张,血浆蛋白渗出,产生无菌性炎症,致使头痛发生。

在此进程中,血小板释放的5-HT增强了血管受体的灵敏性,对疼痛的产生起着重要作用,为一些即作用于中枢神经系统,也作用于外周神经系统的药物用于医治偏头痛提供了合理的说明。

偏头痛的医治方案包括急性头痛处置、生活方式调剂与预防药物医治。

假设基于神经血管学说而进展起来的曲坦类药物的应用,使偏头痛急性期药物医治有了进展,而急性期滥用医治药物,能够致使慢性每日发作的头痛。

有些发作不频繁或轻度头痛能够通过休息自然减缓,睡眠能够终止头痛,不需药物医治。

急性期医治的个体化很重要,并应该调剂生活方式与服用药物,避免再次发作。