危险源与风险区别

- 格式:pptx

- 大小:110.74 KB

- 文档页数:8

危险源、隐患、风险的关系及安全防范措施危险源、隐患和风险的异同与关系在生产、工作和环境等领域,危险源、隐患和风险是三个密切相关的概念。

它们之间的关系表现为一种相互关联又有所区别的层次结构,旨在帮助我们更好地理解和评估各种潜在的安全问题。

1.危险源2.危险源是指可能导致伤害或财产损失的根源或条件。

例如,化学物品、机器设备、电力设施等都可能成为危险源。

危险源具有潜在的危害性,一旦失控或管理不当,就会导致事故发生,给人们的生命和财产带来威胁。

3.隐患4.隐患是指在生产、工作、环境中存在的可能导致事故的危险因素。

这些危险因素可能是一些潜在的问题、缺陷或不规范的行为,如设备老化和维护不当、操作规程不规范等。

隐患的存在可能导致危险源的失控,进而引发事故。

5.风险6.风险是指某种事故发生的可能性和后果的组合。

通常用概率和后果的严重程度来表示。

风险的大小反映了事故发生的可能性和后果的严重程度,较大的风险意味着事故发生的可能性较高,或者事故一旦发生,后果较为严重。

7.危险源和隐患的关系8.危险源和隐患之间存在密切的联系。

危险源可以是隐患,因为危险源本身就是可能导致伤害或财产损失的根源或条件。

然而,隐患并不一定是危险源,因为隐患只是潜在的危险因素,并不一定具有直接的危害性。

隐患如果得不到及时的发现和整改,就有可能转化为危险源,导致事故的发生。

9.风险评估10.为了有效地降低或消除风险,我们需要对各种事故发生的可能性进行评估和测量。

通过风险评估,我们可以了解事故发生的概率以及一旦发生可能产生的后果,从而采取相应的措施来降低或消除风险。

这些措施可能包括改善工艺流程、提高设备的可靠性、加强员工培训等。

11.危险源和隐患的检查和监测12.危险源和隐患都可以通过定期的检查和监测来发现。

对于危险源,我们应定期对其状态进行评估,包括对其稳定性、安全性能等进行检测和维护。

对于隐患,我们应通过加强巡视、定期维护、严格执行安全规程等措施及时发现和整改。

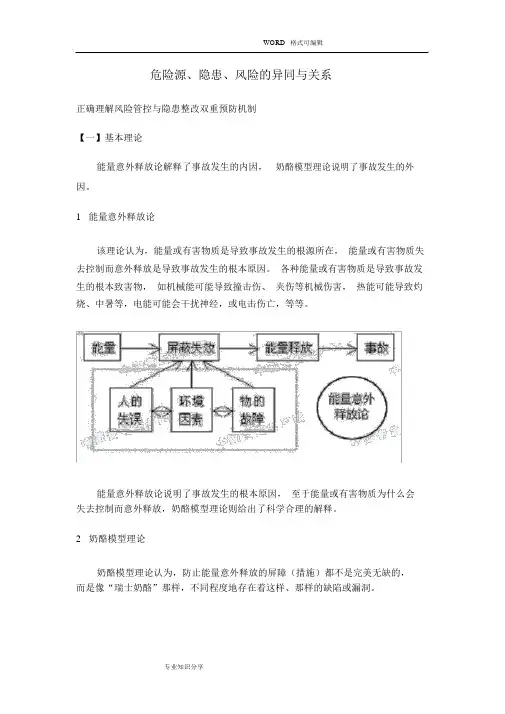

危险源、隐患、风险的异同与关系正确理解风险管控与隐患整改双重预防机制【一】基本理论能量意外释放论解释了事故发生的内因,奶酪模型理论说明了事故发生的外因。

1能量意外释放论该理论认为,能量或有害物质是导致事故发生的根源所在,能量或有害物质失去控制而意外释放是导致事故发生的根本原因。

各种能量或有害物质是导致事故发生的根本致害物,如机械能可能导致撞击伤、夹伤等机械伤害,热能可能导致灼烧、中暑等,电能可能会干扰神经,或电击伤亡,等等。

能量意外释放论说明了事故发生的根本原因,至于能量或有害物质为什么会失去控制而意外释放,奶酪模型理论则给出了科学合理的解释。

2奶酪模型理论奶酪模型理论认为,防止能量意外释放的屏障(措施)都不是完美无缺的,而是像“瑞士奶酪”那样,不同程度地存在着这样、那样的缺陷或漏洞。

正是由于缺陷或漏洞的存在,导致防控屏障这些屏障(措施)不能够很好发挥作用,如果屏蔽某一能量或有害物质的所有屏障在某一时刻同时失去作用,就会导致该能量或有害物质失控,进而造成事故发生。

因此,为了有效防止事故的发生,既要辨识出诸如能量或有害物质这样的根本致害物,以便设置相应屏障进行防控,同时还要辨识出防控屏障上的缺陷或漏洞并进行修补,以使其发挥应有的防控作用。

【二】基本概念及其关系1危险源危险源是英文 Hazard 一词的汉译,也译作危害因素。

《职业健康安全管理体系要求 GB/T 28001-2011 》中,把其定义为:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。

危险源一般分可为两类:一类是能量或有害物质所构成的第一类危险源,如,像快速行驶车辆具有的动能、高处重物具有的势能,以及声、光、电能,等等,都属于第一类危险源,它是导致事故的根源、源头,是“罪魁祸首”。

另一类是包括人的不安全行为或物的不安全状态以及监管缺陷等在内的第二类危险源,也即危险源定义中的不安全的状态、行为。

它就是防控屏障上那些影响其作用发挥的缺陷或漏洞,正是这些缺陷或漏洞致使约束能量或有害物质的屏障失效,导致能量或有害物质的失控,从而造成事故发生。

危险源、隐患、风险的异同与关系危险源、隐患、风险这三个概念虽然有所联系,但同时又有着不同的含义。

在安全生产中,要正确理解这三个概念的异同与关系,才能更好地进行危险源识别、隐患排查和风险评估。

危险源是指能够造成人身伤害、财产损失或环境破坏的实体、物质、能量、环境等因素。

危险源往往潜在于生产生活活动的各个环节中,其具体形式包括机器设备、化学品、火源、高处、电气设备等。

危险源的存在是安全生产活动中最基本的因素,是所有安全事故发生的根本原因。

在进行安全管理时,要对危险源进行识别并进行有效控制,以防范潜在风险。

隐患是指隐藏在生产生活环节中的潜在危险,是一种可能性更高的危险源。

隐患不容易被察觉,但却可能在一定条件下危及人身安全、财产安全、环境安全等,因而应引起高度重视。

隐患的典型特征是不易被发现、容易被忽视,需要通过日常巡查、安全检查等措施进行排查和处理。

风险是指具有一定概率和可能性的未来事件或行为发生和造成损失的可能性。

风险往往是由危险源和隐患共同作用造成的,同时还受到环境、人员、管理等因素的影响。

风险是对未来的一种预测和估计,因而在实际操作中需根据实际条件进行定量或定性的评估。

对于某些风险较大的工作或操作,要进行风险评估,并采取相应的措施进行管控,以达到预防事故的目的。

危险源、隐患、风险三者之间的关系如下:危险源是导致事故的根本原因,而隐患是危险源存在的可能性。

而风险则是在危险源和隐患基础上针对未来事件的评估和预测。

即危险源是最基本的因素,隐患是危险源存在的可能性,风险是基于危险源和隐患的预测和估计。

危险源、隐患、风险虽然有着密切联系,但也有各自独立的含义和特点。

在安全生产中,要对危险源进行识别、对隐患进行排查、对风险进行评估,从而采取有效的控制措施,确保生产生活的安全。

什么是危险源、事故隐患、风险?什么是危险源、事故隐患?一文读懂!(一)危险源《职业健康安全管理体系要求GB/T 28001-2011》中,把其定义为:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。

危险源一般分可为两类:一类是能量或有害物质所构成的第一类危险源,如行驶车辆具有的动能、高处重物具有的势能以及电能等等,都属于第一类危险源,它是导致事故的根源、源头。

另一类是包括人的不安全行为或物的不安全状态以及监管缺陷等在内的第二类危险源,也即危险源定义中的不安全的状态、行为。

它就是防控屏障上那些影响其作用发挥的缺陷或漏洞,正是这些缺陷或漏洞致使约束能量或有害物质的屏障失效,导致能量或有害物质的失控,从而造成事故发生。

例如,煤气罐中的煤气就是第一类危险源,它的失控可能会导致火灾、爆炸或煤气中毒;煤气的罐体及其附件的缺陷以及使用者的违章操作等则为第二类危险源,因为正是这些问题导致了煤气罐中的煤气泄漏而引发事故。

(二)隐患与安全生产有关系的隐患称为“事故隐患”,一般也称为“隐患”。

《现代劳动关系词典》把“事故隐患”定义为:企业的设备、设施、厂房、环境等方面存在的能够造成人身伤害的各种潜在的危险因素。

《职业安全卫生术语》(GB/T15236-1994)把“事故隐患”定义为:可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

1995年,劳动部出台的《重大事故隐患管理规定》,定义“事故隐患”为:劳动场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。

2008年,国家安监总局颁布的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,定义“事故隐患”为:生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

综上所述,“隐患”一词最初的含义就是隐藏的祸患,而安全生产领域所指的“隐患”,并非是隐藏的祸患,而是指的人的不安全行为、物的不安全状态,或管理上的缺陷。

危险源隐患和风险之间的关系危险源、隐患、风险是安全管理中非常重要的三个概念。

它们之间有千丝万缕的关系。

在进行安全管理时,必须充分理解它们之间的区别,并对其作出相应的管理。

本文将从危险源、隐患和风险的概念入手,简要介绍它们之间的关系。

1.危险源危险源是指可能会对人身、财产和环境造成危害的物质、能量或程度等因素。

它们可以是物理上的,如电器设备、机械设备、建筑物等;也可以是非物理的,如噪声、振动、放射线等。

危险源不一定都是不好的,有些危险源还有利于人们的生产和生活,例如氧气、煤等。

但是如果不妥善处理,这些危险源就可能带来危害。

2.隐患隐患是指一些未能立即对人身、财产和环境造成危害的事项,但是随着时间的推移,它们有可能逐渐演变为真正的危害。

例如,电路老化、机械设备损坏、施工现场不整洁等都是隐患。

如果不及时处理和改正,这些隐患就可能演化成事故。

3.风险风险是指运用某种设备或进行某项活动时,发生危害的可能性。

它与危险源和隐患有关,但是又不完全等同于它们。

风险是综合考虑危险源、隐患的特点和概率后得出的结果。

其计算公式为:风险=可能性×严重程度其中,可能性指的是危害事件发生的概率;严重程度指的是危害事件对人身、财产和环境造成的程度。

危险源、隐患和风险三者之间的关系比较密切。

首先,危险源是产生事故的前提,没有危险源就没有事故的可能。

但是,只有危险源还不足以构成事故,必须加上隐患和人为因素才能发生事故。

其次,隐患是危险源的延伸,如果隐患不能及时处理,就会逐渐演变成事故。

最后,风险是综合考虑危险源和隐患后得出的结果,起着指导安全管理和规划风险控制措施的作用。

在安全管理中,必须根据危险源、隐患和风险的特点和特征,采取相应的管理和预防措施。

对于危险源,要实现“消除优先、取缔为辅、控制可行”的原则,通过技术手段和管理手段消除危险源,使其不再存在。

对于隐患,要加强日常检查和维护,及时发现并处理隐患,避免隐患演化成安全事故。

危险源与风险分析一、危险源分析危险源是指可能导致事故、伤害或疾病的物质、设备、环境或行为。

对于危险源的分析是为了识别和评估潜在的危险,并采取相应的控制措施,以降低事故发生的可能性。

1. 物质危险源分析物质危险源是指在生产、储存、运输或使用过程中可能对人体、环境或财产造成伤害的物质。

在进行物质危险源分析时,需要考虑以下几个方面:- 物质的性质:包括物质的毒性、易燃性、爆炸性等特性。

- 物质的使用方式:包括物质的储存方式、使用条件等。

- 物质的泄漏或释放途径:包括物质泄漏或释放的可能途径,如管道破裂、容器破损等。

- 物质的后果:包括物质泄漏或释放后可能对人体、环境或财产造成的影响。

2. 设备危险源分析设备危险源是指设备在正常运行或故障状态下可能对人体、环境或财产造成伤害的因素。

在进行设备危险源分析时,需要考虑以下几个方面:- 设备的工作原理:包括设备的结构、功能、工作方式等。

- 设备的故障模式:包括设备可能发生的故障模式,如电路短路、机械故障等。

- 设备的操作和维护方式:包括设备的操作规程、维护计划等。

- 设备的安全措施:包括设备上的安全装置、警示标识等。

3. 环境危险源分析环境危险源是指环境因素可能对人体、设备或财产造成伤害的因素。

在进行环境危险源分析时,需要考虑以下几个方面:- 环境的自然条件:包括气候、地形、地质等因素。

- 环境的人为因素:包括人员活动、设备运行等因素。

- 环境的变化因素:包括天气变化、地质变化等因素。

- 环境的危险性评估:包括环境可能对人体、设备或财产造成的潜在风险。

二、风险分析风险分析是在危险源分析的基础上,对潜在风险进行评估和分类,以确定风险的严重性和可能性,并采取相应的控制措施。

1. 风险严重性评估风险严重性评估是根据潜在风险的后果和可能性,对风险进行定量或定性的评估。

评估风险的严重性可以采用以下指标:- 人员伤亡:包括可能导致的死亡、重伤、轻伤等。

- 财产损失:包括可能导致的设备损坏、财产损失等。

浅谈危险源、隐患与风险三者之关系摘要:随着企业安全生产标准化建设的深入开展,建立“风险分级管控”和“隐患排查治理”双重预防机制,已经成为企业落实安全生产主体责任、实现安全管理关口前移的一项重要举措。

但在实际工作中,对双重预防机制中一些术语概念的混淆在一定程度上制约了相关工作的深入开展。

本文从危险源、隐患与风险入手,旨在厘清三者概念与相互关系,以便更好的理解双重预防机制,有效开展落实公司双预防体系建设工作。

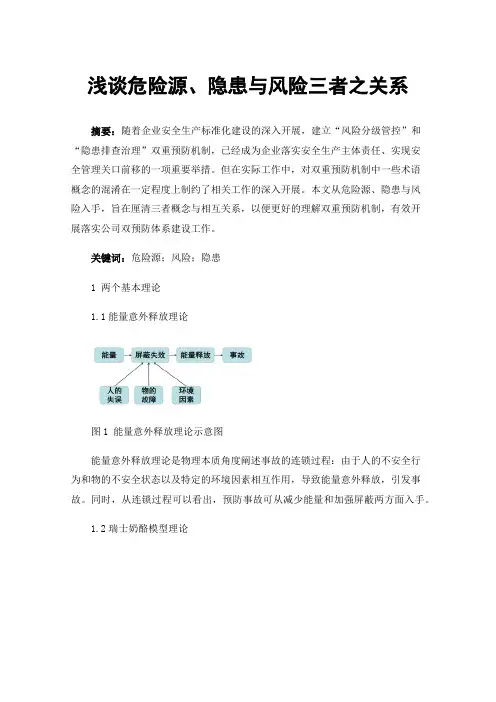

关键词:危险源;风险;隐患1 两个基本理论1.1能量意外释放理论图1 能量意外释放理论示意图能量意外释放理论是物理本质角度阐述事故的连锁过程:由于人的不安全行为和物的不安全状态以及特定的环境因素相互作用,导致能量意外释放,引发事故。

同时,从连锁过程可以看出,预防事故可从减少能量和加强屏蔽两方面入手。

1.2瑞士奶酪模型理论图2 瑞士奶酪模型示意图瑞士奶酪模型认为[2],一个事故的发生主要由四个层面的原因构成:组织影响、不安全的监督、不安全的行为前兆和不安全的行为(即每片奶酪上面的孔洞)。

每一片奶酪都是一层防御体系,“孔洞”位置和大小都在不断变化,一旦排成一条直线,即形成了一条“事故机会弹道”,危险这只“箭”便会由“弹道”穿越所有防御措施导致事故发生。

2 三个基本概念2.1危险源危险源(Hazard)是指可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合[3]。

“能量意外释放理论”所呈现出来的连锁体系,可以将危险源分为两类,如图3所示。

第一类危险源(即图1中的“能量”)的存在是事故发生的“罪魁祸首”,第二类危险源(即图1中的“屏蔽失效”)是第一类危险源导致事故发生的必要条件。

图3 两类危险源关系示意图第一类危险源是客观存在的,是事故控制的重点,需要在设计、建造时采取必要的防控措施,而第二类危险源是事故预防的重点。

以地铁行车举例:当地铁运行时,其动能属于第一类危险源,它是客观存在的,其可能导致人车冲突造成意外,故列车上在设计之初就安装了紧急制动系统等防控措施;而人员误入轨行区、司机瞭望不到位等、站台门破碎未设防护等则为第二类危险源,正是因为这些问题导致了人车冲突伤害的发生。

![2023版危险源、风险、隐患、事故隐患之间的联系与区别[全]](https://uimg.taocdn.com/508fdee581eb6294dd88d0d233d4b14e85243e82.webp)

危险源.风险、隐患、事故隐患之间的联系与区别(一)危险源《职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011》中,把其定义为:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源.状态或行为,或其组合。

危险源一般分可为两类:一类是能量或有害物质所构成的第一类危险源,如行驶车辆具有的动能、高处重物具有的势能以及电能等等,都属于第一类危险源,它是导致事故的根源、源头。

另一类是包括人的不安全行为或物的不安全状态以及监管缺陷等在内的第二类危险源,也即危险源定义中的不安全的状态、行为。

它就是防控屏障上那些影响其作用发挥的缺陷或漏洞,正是这些缺陷或漏洞致使约束能量或有害物质的屏障失效,导致能量或有害物质的失控,从而造成事故发生。

例如,煤气罐中的煤气就是第一类危险源,它的失控可能会导致火灾、爆炸或煤气中毒;煤气的罐体及其附件的缺陷以及使用者的违章操作等则为第二类危险源,因为正是这些问题导致了煤气罐中的煤气泄漏而引发事故。

(二)隐患与安全生产有关系的隐患称为〃事故隐患〃,一般也称为〃隐患〃。

《现代劳动关系词典》把〃事故隐患〃定义为:企业的设备、设施.厂房、环境等方面存在的能够造成人身伤害的各种潜在的危险因素。

《职业安全卫生术语》(GB/T15236-1994)把〃事故隐患〃定义为:可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

1995年,劳动部出台的《重大事故隐患管理规定》,定义〃事故隐患〃为:劳动场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。

2008年,国家安监总局颁布的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,定义〃事故隐患〃为:生产经营单位违反安全生产法律■法规■规章.标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态.人的不安全行为和管理上的缺陷。

综上所述,〃隐患〃一词最初的含义就是隐藏的祸患,而安全生产领域所指的〃隐患〃,并非是隐藏的祸患,而是指的人的不安全行为.物的不安全状态,或管理上的缺陷。

风险、危险源、隐患的概念与区别基本概念(一)安全风险安全风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。

风险有两个主要特性,即可能性和严重性。

可能性,指事故(事件)发生的概率。

严重性,指事故(事件)一旦发生后,将造成人员伤害和经济损失的严重程度。

(二)危险源危险源指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。

其中:根源,指具有能量或产生、释放能量的物理实体。

如起重设备、电气设备、压力容器等等。

行为,指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

状态,指物的状态和环境的状态等。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

(三)事故隐患根据《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》,事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改消除的隐患。

重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能消除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

二、三者区别危险源指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的,在一定触发因素作用下可能转化为故障、事故的部位,是各种事故发生的根源,客观存在于某个系统、某个区域、某台设备或某个人等对象中,其表述为危险、有害因素,危险因素指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

有害因素指能影响人的身体健康,导致疾病,或对物造成慢性损害的因素。

风险是危险源的属性,危险源是风险的载体。

风险指某个危险源导致一种或几种事故伤害发生的可能性和后果的组合,参照《企业职工伤亡事故分类》( GB 6441 一 1986 ) ,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,来确定安全风险类别,再通过对危险源触发事故概率与事故后果影响综合评定安全风险等级。

如何区别事故、事件、危险源、风险等概念1.伤害和健康损害对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。

注1:这些状况可包括职业病、疾病和死亡。

2.危险源是可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

在职业健康安全管理体系中的定义为:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。

危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

它的实质是具有潜在危险的源点或部位,是爆发事故的源头,是能量、危险物质集中的核心,是能量从那里传出来或爆发的地方。

危险源存在于确定的系统中,不同的系统范围,危险源的区域也不同。

例如,从全国范围来说,对于危险行业(如石油、化工等)具体的一个企业(如炼油厂)就是一个危险源。

而从一个企业系统来说,可能是某个车间、仓库就是危险源,一个车间系统可能是某台设备是危险源;因此,分析危险源应按系统的不同层次来进行。

一般来说,危险源可能存在事故隐患,也可能不存在事故隐患,对于存在事故隐患的危险源一定要及时加以整改,否则随时都可能导致事故。

实际中,对事故隐患的控制管理总是与一定的危险源联系在一起,因为没有危险的隐患也就谈不上要去控制它;而对危险源的控制,实际就是消除其存在的事故隐患或防止其出现事故隐患。

所以,在实际中有时不加区别也使用这两个概念。

危险源由三个要素构成:潜在危险性、存在条件和触发因素。

危险源的潜在危险性是指一旦触发事故,可能带来的危害程度或损失大小,或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大小。

危险源的存在条件是指危险源所处的物理、化学状态和约束条件状态。

例如,物质的压力、温度、化学稳定性,盛装压力容器的坚固性,周围环境障碍物等情况。

触发因素虽然不属于危险源的固有属性,但它是危险源转化为事故的外因,而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。

名称定义构成要素危险源、安全隐患、安全风险的区别关系表分级识别方控制与管理说明备注危险源可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素;实质是具有潜在危险的源点。

是爆发事故的源头,是能量、危险物质集中的核心,是能量从那里传出来或爆发的地方。

1、具有潜在危险物,这种物可以施放物理能量、化学能量、化学辐射或释放病毒、毒素;2、一定的存在条件或运行环境;3、触发因素。

危险源的潜在危险性是指一旦触发事故,可能带来的危害或损失,或者释放能量或危险物质。

危险源的存在条件是指危险源所处的物理、化学状态和约束条件状态。

危险源的运行环境是指危险源正常状态或工作状态所要求的环境状况。

触发因素虽然不属于危险源的固有属性,但它是危险源转化为事故的外因,而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。

四级,根据《危险源管理办法》级别进行分级管控法安全检查;预危险性分析;影响性分析;量级比对法技术(设计、管理过施工)手段、程中,针管理手段、对导致人行为操作危险源控制。

失去稳重大危险源定状态按照《重大的不同危险源管理至因因规定》进行素采取管理,一般有针对危险源按照性的治相应危险源理措施。

的类别,参照对应管理办法进行管理。

保持其运行环境、存在条件相对稳定。

危险源存在于确定的系统中,不同的系统范围,危险源的区域也不同。

例如,从全国范围来说,对于危险行业(如石油、化工等)具体的一个企业(如炼油厂)就是一个危险源。

而从一个企业系统来说,可能是某个车间、仓库就是危险源,一个车间系统可能是某台设备是危险源;因此,分析危险源应按系统的不同层次来进行。

一般来说,危险源可能存在事故隐患,也可能不存在事故隐患,只有受触发因素影响其存在条件、运行环境发生变化可能引起稳定状态改变,危险源状态异常可能转化为事故隐安全风险安全隐患安全风险是导致危险源失去稳定状态、运行环境改变的因素。

具体表现在生产活动中对危险源的管理、运行环境、治理、防范、使用因设计技术缺陷或人员执行技术标准、计文件、施工方案、操作规程、全质量、运行环境相关管理要求等失误、不能满足规定要求引发危险源失去稳定性状态或运行环境改变,导致的人员伤害、社会影响、环境影响、经济损失、工程工期延误等因素的统称。

危险源危险源是英文Hazard一词的汉译,也译作危害因素。

《职业健康安全管理体系要求GB/T 28001-2011》中,把其定义为:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。

危险源一般分可为两类:一类是能量或有害物质所构成的第一类危险源,如,像快速行驶车辆具有的动能、高处重物具有的势能,以及声、光、电能,等等,都属于第一类危险源,它是导致事故的根源、源头,是“罪魁祸首”。

另一类是包括人的不安全行为或物的不安全状态以及监管缺陷等在内的第二类危险源,也即危险源定义中的不安全的状态、行为。

它就是防控屏障上那些影响其作用发挥的缺陷或漏洞,正是这些缺陷或漏洞致使约束能量或有害物质的屏障失效,导致能量或有害物质的失控,从而造成事故发生。

例如,煤气罐中的煤气就是第一类危险源,它的失控可能会导致火灾、爆炸或煤气中毒;煤气的罐体及其附件的缺陷以及使用者的违章操作等则为第二类危险源,因为正是这些问题导致了煤气罐中的煤气失控泄露而引发事故。

02隐患与安全生产有关系的隐患称为“事故隐患”,一般也称为“隐患”。

《现代劳动关系词典》把“事故隐患”定义为:企业的设备、设施、厂房、环境等方面存在的能够造成人身伤害的各种潜在的危险因素。

《职业安全卫生术语》(GB/T15236-1994)把“事故隐患”定义为:可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

1995年,劳动部出台的《重大事故隐患管理规定》,定义“事故隐患”为:劳动场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。

2008年,国家安监总局颁布的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,对“事故隐患”进行了重新定义:生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

综上所述,“隐患”一词最初的含义就是隐藏的祸患,而安全生产领域所指的“隐患”,并非是隐藏的祸患,而是指的人的不安全行为、物的不安全状态,或管理上的缺陷。

危险源、隐患、风险的异同与关系正确理解风险管控与隐患整改双重预防机制【一】基本理论能量意外释放论解释了事故发生的内因,奶酪模型理论说明了事故发生的外因。

01能量意外释放论该理论认为,能量或有害物质是导致事故发生的根源所在,能量或有害物质失去控制而意外释放是导致事故发生的根本原因。

各种能量或有害物质是导致事故发生的根本致害物,如机械能可能导致撞击伤、夹伤等机械伤害,热能可能导致灼烧、中暑等,电能可能会干扰神经,或电击伤亡,等等。

能量意外释放论说明了事故发生的根本原因,至于能量或有害物质为什么会失去控制而意外释放,奶酪模型理论则给出了科学合理的解释。

02奶酪模型理论奶酪模型理论认为,防止能量意外释放的屏障(措施)都不是完美无缺的,而是像“瑞士奶酪”那样,不同程度地存在着这样、那样的缺陷或漏洞。

正是由于缺陷或漏洞的存在,导致防控屏障这些屏障(措施)不能够很好发挥作用,如果屏蔽某一能量或有害物质的所有屏障在某一时刻同时失去作用,就会导致该能量或有害物质失控,进而造成事故发生。

因此,为了有效防止事故的发生,既要辨识出诸如能量或有害物质这样的根本致害物,以便设置相应屏障进行防控,同时还要辨识出防控屏障上的缺陷或漏洞并进行修补,以使其发挥应有的防控作用。

【二】基本概念及其关系01 危险源危险源是英文Hazard一词的汉译,也译作危害因素。

《职业健康安全管理体系要求GB/T 28001-2011》中,把其定义为:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。

危险源一般分可为两类:一类是能量或有害物质所构成的第一类危险源,如,像快速行驶车辆具有的动能、高处重物具有的势能,以及声、光、电能,等等,都属于第一类危险源,它是导致事故的根源、源头,是“罪魁祸首”。

另一类是包括人的不安全行为或物的不安全状态以及监管缺陷等在内的第二类危险源,也即危险源定义中的不安全的状态、行为。

它就是防控屏障上那些影响其作用发挥的缺陷或漏洞,正是这些缺陷或漏洞致使约束能量或有害物质的屏障失效,导致能量或有害物质的失控,从而造成事故发生。