第四章区域农业发展

- 格式:doc

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:22

![1农业与区域可持续发sd展--以东北地区为例[鲁教版]1](https://uimg.taocdn.com/00bb99ed4afe04a1b071defc.webp)

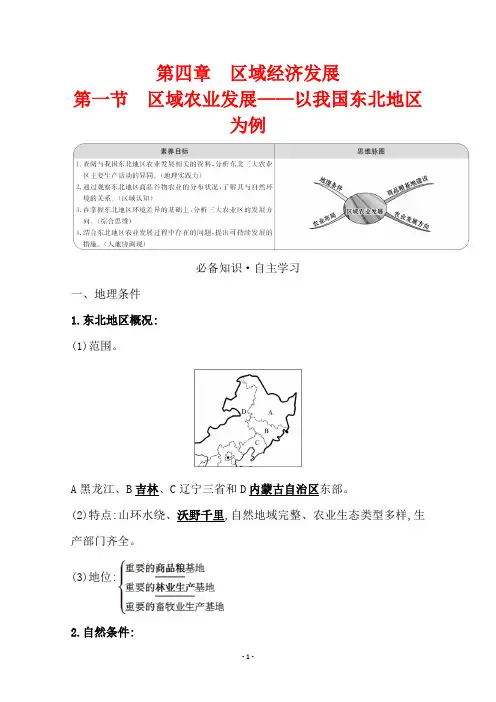

第四章区域经济发展第一节区域农业发展——以我国东北地区为例必备知识·自主学习一、地理条件1.东北地区概况:(1)范围。

A黑龙江、B吉林、C辽宁三省和D内蒙古自治区东部。

(2)特点:山环水绕、沃野千里,自然地域完整、农业生态类型多样,生产部门齐全。

(3)地位:2.自然条件:自然要素表现影响气候温带湿润、半湿润季风气候;夏季温暖,冬季寒冷,雨热同季热量和水分条件基本上可满足一年一熟作物的需求;但冬季易受低温冷害的影响地形包括高原、平原和山地三类相对完整的地形单元为农业多种经营提供了条件土壤黑土、黑钙土广泛分布,土层深厚,有机质含量高利于农业生产东北地区的低温对于农业发展是否“百害而无一利”呢?提示:不是。

例如,气候寒冷,形成冻害导致农作物减产,但同时低温使作物病虫害少,农药使用少,农产品的品质比较高。

3.社会、经济条件:(1)重要的工业基地。

(2)交通发达,对外联系方便,利于发展外向型农业。

(3)开发较晚,人口密度较低。

二、农业布局特点1.农业生产:区域划分依据:气候、地貌、植被和土壤等农业生产自然条件的差异及农业生产方式的不同。

2.三大农业生产区域:A松嫩平原,B三江平原, C辽河平原, D大兴安岭,E小兴安岭, F长白山。

[连一连]将三大区域与对应的分布地区连线。

[辨一辨] 三大农业生产区域有着各自不同的农产品,判断下列有关说法的正误。

(1)耕作农业区的农作物主要有玉米、大豆、小麦、水稻。

(√)(2)兴安落叶松、红松、荔枝、鹿茸等是林业和特产区的主要农产品。

(×)(3)三河马、三河牛、东北红牛是畜牧业区的主要农产品。

(√)三、大规模专业化生产——商品粮基地建设1.地位:(1)东北地区是全国最大的、比较稳定的商品粮基地。

(2)三江平原是我国粮食商品率最高的商品粮生产基地。

2.突出特点:(1)大规模机械化生产。

(2)地区专业化生产。

东北地区建设商品粮基地有哪些有利条件?提示:粮食商品率高,生产条件好,农业生产基础好,运输方便。

高中地理专题:区域农业发展教案一、教学目标1. 知识与技能:了解不同区域的农业特点和优势;分析影响农业生产的因素,如气候、地形、土壤等;掌握区域农业发展的原则和策略。

2. 过程与方法:通过案例分析,培养学生分析问题和解决问题的能力;运用地理信息技术,如GIS地图,观察和分析农业分布特征;开展小组讨论,培养学生合作和交流的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对农业产业的关注和理解,提高学生的社会责任意识;培养学生尊重自然、保护环境的意识;培养学生勇于探索和创新的思维。

二、教学内容1. 第一章:农业发展概述农业的定义和作用;农业发展的历史和现状;农业在国民经济中的地位和作用。

2. 第二章:影响农业生产的因素气候条件对农业生产的影响;地形和土壤条件对农业生产的影响;水资源对农业生产的影响。

3. 第三章:区域农业特点和优势我国主要农业区域的划分和特点;不同区域的农业优势和制约因素;区域农业发展的战略和政策。

4. 第四章:农业生产技术和现代化传统农业生产技术的特点和改进;现代农业生产技术的发展和应用;农业现代化的目标和途径。

5. 第五章:区域农业发展的案例分析我国典型农业区域的案例分析;国际上成功农业区域发展的案例分析;学生自主选择案例进行分析和讨论。

三、教学方法1. 讲授法:讲解农业发展概述、影响农业生产的因素等基本概念和理论;2. 案例分析法:分析典型农业区域的案例,引导学生运用所学知识解决问题;3. 小组讨论法:分组讨论区域农业发展的策略和政策,培养学生的合作和交流能力;4. 地理信息技术应用:利用GIS地图观察和分析农业分布特征,提高学生的地理信息素养。

四、教学评价1. 课堂参与度:评估学生在课堂上的发言和提问情况,考察学生的积极性和兴趣;2. 案例分析报告:评估学生对案例分析的深度和广度,考察学生的分析和解决问题的能力;3. 小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的表现,考察学生的合作和交流能力;4. 课后作业:评估学生对课堂教学内容的掌握程度,巩固学习成果。

课时2 商品粮基地建设 农业发展方向一、大规模专业化生产——商品粮基地建设1.重要地位:东北地区是全国最大的、比较稳定的商品粮基地。

其中,三江平原是我国粮食商品率最高的商品粮生产基地。

2.生产的突出特点⎩⎪⎨⎪⎧大规模机械化生产地区专业化生产思考 我国东北地区是世界上能够种植水稻纬度最高的地区,简述其主要区位条件。

答案 东北地区大部分属于温带季风气候,雨热同期的气候特征能够满足水稻生长的基本需求。

另外,水稻种植技术的进步,耐低温水稻品种的培育等,使水稻分布地区进一步向高纬度扩展。

二、农业发展方向 1.出现的问题高强度的农林开发,造成土地的不合理利用,导致农业生态环境退化。

2.具体表现水土流失、黑土退化严重,土地沙化、盐碱化和草场退化加剧,自然灾害频繁,以及环境污染等。

3.发展原则改善农业生态环境,坚持开发、利用与治理、保护相结合,坚持经济效益、生态效益的统一。

4.发展方向(1)平原区农业发展方向:面向国内大宗农产品需求市场。

继续强化商品粮、豆等大宗农产品的生产,以确保国家粮食需求。

(2)西部草原区农业发展方向:围绕生态建设与增加农牧民收入两大主题,结合退耕还林、还草工程的实施,大力发展生态农业和舍饲畜牧业。

(3)山区农业发展方向:以森林资源保育为核心,在抓好“天然林保护工程”的同时,多元开发特色农业产品,在半山区实现“立体开发”,在山区发展特色农业和特色产品配套加工业。

探究点一商品粮基地建设目前,东北地区是全国最大的商品粮基地,每年向国家提供商品粮3000多万吨,商品率达60%以上,对我国的粮食安全具有重要作用。

读“东北商品粮基地的分布图”,探究以下问题。

1.东北地区的商品粮基地主要分布在哪些地区?答案东北地区的商品粮基地主要分布在湿润和半湿润的东北平原地区。

2.东北地区的主要农作物有哪些?主要分布在哪些地区?答案水稻、玉米、小麦。

水稻主要分布在东部的山间河谷盆地和辽河、松花江流域的大型灌区;小麦主要分布在北部地区,以三江平原和松嫩平原北部最集中,以春小麦为主;玉米主要分布在中部地区。

第四章区域经济发展第一节区域农业发展——以我国东北地区为例1.东北地区地理条件⑴自然条件:①气候条件:温带季风气候,雨热同期,作物一年一熟,易受热量的影响。

(气候是区域农业生产中最难以改造的自然条件。

)②地形分布:高原(畜牧业)、平原(种植业)、山地(林业)为农业多种经营提供了条件。

③土壤:黑土、黑钙土广泛分布,土层深厚,有机质含量高,有利于农业生产。

⑵社会、经济条件:①良好的工业基础基础;②交通发达,对外联系方便,发展外向型农业;③开发时间较晚,人口密度较低(地广人稀),有利于绿色农业和大农业的发展。

2.农业布局特点⑴耕作农业区:①主要分布在三大平原区;②主要农作物:小麦、玉米、水稻等。

⑵林业和特产区:①林业:主要分布在大小兴安岭和长白山区。

②长白山区是我国主要的鹿茸、人参等珍贵药材产区,延边生产苹果梨。

辽东低山丘陵和半岛丘陵区是我国最大的柞蚕茧产区。

辽南是重要的苹果产区。

⑶畜牧业区:①主要分布在西部高原、松嫩平原西部及部分林区草地,是重要的羊、牛、马牧畜生产基地;②畜种:呼伦贝尔市三河地区:三河牛、三河马;松嫩平原西部:东北红牛。

3.东北商品粮基地⑴生产特点:①大规模机械化生产;②地区专业化生产。

⑵其他知识:①三江平原商品率最高;②国营农场,机械化程度最高。

4.农业发展方向⑴平原区:发展适应加工需要的优质、专用品种,提高产品质量和竞争力;加快发展商品粮豆等的生产,促进粮食转化,延长产业链条;建设绿色食品基地。

(增强抗衡国外农产品进入国内市场的能力。

)⑵西部草原区:大力发展生态农业和舍饲畜牧业,强化人工草地建设,发展集约化草食性畜牧业。

⑶山区农业:森林资源保育,发展特色农业和特色产品,实现由原料型生产向原料及产品加工并举的转变。

1。

农业与农村经济的区域发展分析第一章:介绍农业与农村经济是中国经济发展的重要组成部分,也是实现全面建设社会主义现代化国家战略的重要支撑。

本文旨在从区域角度出发,分析中国农业和农村经济的发展现状与问题,并探讨农业与农村经济的区域发展策略。

第二章:中国农村经济的现状中国农村经济的发展已经成为中国经济发展中的一个重要问题。

农村经济的现状主要表现在以下几个方面:1.经济结构单一。

中国农村经济主要依靠农业和农村工业,缺乏多元化的产业支撑,使得农村经济趋于单一化。

2.资源禀赋不足。

中国农村地区土地、水资源、资金储备有限,农业生产的发展、现代化生产的改造和建设面临着巨大的挑战。

3.收入水平低。

当前中国农村居民收入水平较低,难以与城市居民相比,这就导致了农村居民生活质量不能得到保障。

第三章:中国农业的现状中国是一个农业大国,农业在中国国民经济中占有重要地位。

但中国的农业发展仍然存在着许多问题。

1.农业生产效率低下。

中国农业许多生产环节还停留在传统模式阶段,难以提高生产效率,使得中国农业的竞争力较弱。

2.资源成本较高。

由于中国农村地区资源缺乏,资源成本较高,导致农业产品的成本过高,农民的收益难以提高,农村产业难以发展。

3.市场化不够。

中国农业发展面临的一个重要问题是市场化不够,市场经济与自由贸易政策缺乏效果,导致中国农民面临着严重的市场化问题。

第四章:农业与农村经济的区域发展建设当前,中国的农业与农村经济发展面临很多挑战,但也有机遇。

面对这样的情况,需要制定农业和农村经济的发展策略。

区域化发展是保证农业和农村经济发展的关键之一。

1.建立农业和农村经济发展的协调机制。

需要建立政府与农民之间的协调机制,从而增加农民投入,促进农业生产。

2.深化农业机制改革。

农业机制应该根据农村地区的情况进行深化改革,按照市场要求,实现农业的市场化生产和管理。

3.发挥农村地区的区位优势。

农村地区拥有大量优质的土地,可以在特定方面发挥其区位优势,从而推动整个农业产业的发展。

第一节区域农业发展——以我国东北地区为例1.了解我国东北地区的范围,以及东北地区的自然环境条件。

2.掌握东北地区的地理环境特征及其对人类活动的影响。

(重点)3.理解东北农业布局特点及其与自然条件的关系。

(难点)[基础·初探]教材整理1地理条件阅读教材P60至P62前三自然段,完成下列问题:1.东北地区概况(1)范围:东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁三省和内蒙古自治区东部。

(2)特点:山环水绕,沃野千里,自然地域完整,农业生态类型多样,生产部门齐全。

(3)地位:我国重要的商品粮基地、林业生产基地和畜牧业生产基地。

2.自然条件自然要素表现影响气候温带湿润、半湿润季风气候热量和水分条件基本上可满足一年一熟作物的需求地形包括高原、平原和山地三类相对完整的地形单元为农业多种经营提供了条件土壤黑土、黑钙土广泛分布,土层深厚,有机质含量高利于农业生产3.社会经济条件(1)重要的工业基地⎩⎨⎧良好的工业基础为农业发展提供机械设备、化肥等生产资料一些工业部门以农产品为原料,有利于农业产业化的发展(2)交通发达,对外联系方便,利于发展外向型农业。

(3)开发较晚,人口密度较低。

正误判断:(1)气候条件制约着一个区域农业生产的类型,是区域农业生产条件中最难改造的。

()(2)热量不足是制约东北地区农业生产的主要因素。

()(3)东北地区交通发达,对外联系方便,有利于本区外向型农业的发展。

()【提示】(1)×气候条件制约着一个区域农业的生产品种、耕作制度和生产季节等,是区域农业生产中最难以改造的自然条件。

(2)√东北地区纬度较高,获得的太阳辐射较少,因此获得热量相对较少,热量不足成为制约其农业发展的主要因素。

(3)√东北地区交通发达,对外联系方便,东北亚地区经济合作为拉动本区发展外向型农业提供了重要机遇。

教材整理2农业布局特点阅读教材P62最后一个自然段至P64第1自然段,完成下列问题:1.划分依据:气候、地貌、植被和土壤等农业生产自然条件的差异及农业生产方式的不同。

第四章区域经济发展第一节区域农业发展——以我国东北地区为例【课标定向】◆◆学习目标1.初步了解实现区域农业的可持续发展应该综合考虑哪些因素。

2.通过阅读地形和气温、降水分布图,了解东北地区农业发展的利弊因素。

3.通过对比和分析,了解东北地区农业布局特点,并深入探讨东北地区大规模专业化生产和商品粮基地建设的特色。

4.结合具体发展模式,分析东北不同地区农业发展的方向。

◆◆提示与建议1.掌握分析评价一个地区农业发展条件的思路和方法。

2.初步掌握合理进行农业布局的思路与方法。

3.认识提高地区粮食生产商品率的做法和措施。

4.掌握不同区域农业发展方向的确定依据。

【互动探究】◆◆知识梳理一、不同地区的农业发展1.依据:、区位条件、、市场需求。

2.要求:因地制宜调整农业结构,合理安排农业生产布局,实现区域内、和效益的统一。

二、地理条件1.气候:气候,雨热同季,作物一年一熟,易受的影响。

2.地形:包括、和山地三类相对完整的地形单元,平原面积广阔,易发展,山地丘陵地区易发展林牧业。

3.土壤:、黑钙土广布,有机质含量高,利于农业生产。

4.社会经济条件:良好的,交通发达,对外联系方便,开发较晚,人口密度较低。

三、农业布局特点1.农业生产区域的划分依据:、地貌、和土壤等农业生产自然条件差异与农业生产方式的不同。

2.农业生产区域的划分(1)耕作农业区①主要分布区:平原地区,包括平原、平原和平原。

②主要农作物:、、小麦、水稻等。

(2)林业和特产区①林业:主要分布在和长白山区,全国最大林区是大小兴安岭②特产区:盛产珍贵药材,辽东低山丘陵和半岛丘陵区是我国最大产区,延边盛产苹果梨,辽南盛产苹果。

(3)畜牧业区①主要分布区:、松嫩平原西部及部分林区草地②畜种:三河牛和,东北红牛四、大规模专业化生产——商品粮基地建设1.特点:大规模生产,平原是我国粮食商品率最高的商品粮生产基地。

2.经营类型:国营农场,东北地区是我国农业水平最高的地区之一。

3.主要粮食作物:、小麦、。

五、农业发展方向1.存在问题:高强度农林开发.造成土地不合理利用,退化。

2.采取措施:改善农业生态环境。

坚持开发、利用与、保护相结合,坚持效益、生态效益的统一。

3.发展方向(1)平原地区①整体:面向国内大宗农产品市场,强化等生产。

②重点:增强抗衡国外农产品进入国内市场的能力,提高产品质量和竞争力,发展,延长产业链条,建设食品基地。

(2)西部草原区①整体:围绕与增加农牧民收入两大主题,结合、还草工程的实施,大力发展生查农业和舍饲畜牧业。

②重点:强化人工草地建设,发展畜牧业。

(3)山区①整体:森林资源保育,实施“工程”,多元开发特色农业产品,在半山区实现“开发”,在山区发展和特产品配套加工业。

②重点:发展林木、、养鹿、、食用菌、中草药材、水果及山野菜等特色经济作物,实现由原料型生产向原料及产品加工并举的转变。

◆◆思维激活1.水稻一般生长在我国的南方,那为什么在我国东北地区也有大面积的水稻种植?2.东北是全国最大的森林基地,为什么还要抓好“天然林保护工程”?◆◆精彩点拨1.东北地区农业发展的有利条件有哪些?其表现如何?东北地区作为我国最大的商品粮基地,其农业的发展具有很多有利的条件,现具体表解如下:2.美国是世界上最大的商品谷物农业生产国,其具备发展农业的良好区位优势,具体分析如下:3.东北商品粮基地的特点有哪些?其形成原因是什么?东北是我国最大的、比较稳定的商品粮基地,与其他商品粮基地相比,东北商品粮基地具有规模大、专业化生产的突出特点。

具体内容分析如下:4.东北地区农业发展中存在问题有哪些?其形成原因是什么?应采取哪些措施?(1)相互之间的关系东北地区,由于人口的迅速增长,其生态环境问题日益突出,为了更好地发展经济,应坚持走可持续发展的道路。

其中的关系如下所示:(2)采取的措施针对商品农业中出现的各种问题,东北地区今后农业的可持续发展应着重注意以下几个方面:①调整农业结构和农村经济结构根据各地的实际条件合理安排农、林、牧、副、渔业的比重,各业要全面发展;重视发展第二、三产业,增加农民收入。

②推进农业产业化进程积极推进农畜产品加工为主的龙头企业建设,延长产业链,提高农畜产品附加值,加快农村经济发展。

③加强农业基础设施建设,改善农业生产条件改良不利于农业耕种的土地,治理易受旱涝威胁的土地,改善水源灌溉条件,创造高产、稳产的基本农田。

④加快农业技术的应用和推广依靠科技,完善农业科技推广体系,提高农民的文化素质,增加农产品的科技含量,提高产品的市场竞争力。

⑤改善农业生态环境,促进农业的可持续发展通过一系列措施,治理土地污染、水土流失、土地荒漠化、盐演化以及林木的乱砍滥伐等现象,为东北地区农业的可持续发展创造优良的生态环境。

◆◆经典再现例l:珠江三角洲历史上以桑基鱼塘闻名全国,并且是我国,大商品粮基地之一、三大蚕桑基地之一、最大蔗糖基地。

近年来,农业生产结构已经发生巨大变化,甚至出现大片出租出售土地的现象。

请根据所学知识,回答(1)~(2)题。

(1)珠江三角洲形成“桑基”农业的有利条件是A.地势低平,河流众多,水网稠密 B.气候高温多雨C.光照强,昼夜温差大 D.具有肥沃的红壤(2)近年来,珠江三角洲农业生产发生巨大变化的主要原因有A.粮食需求量的大幅减少B.全球气候变暖C.劳动力价格的不断降低 D.农业土地价格的不断提高解析:因地制宜地发展农业是农业可持续发展的关键所在,珠江三角洲充分利用当地的地形形成独具特色、形式新颖的农业发展模式,给全国提供了好的模式。

第(1)题,当地河流密集,地势低平,挖低成水产养殖的鱼塘,填高可以种甘蔗,可以栽桑养蚕,形成比较合理的生态循环系统,最大限度地利用资源,发挥了最大的经济效益,而B项不是“桑基”农业所需的必然条件,C项与珠江三角洲地区相悖,D项当地土壤为红壤或砖红壤,较贫瘠。

第(2)题,由于珠江三角洲的经济持续发展,土地资源很快被占用发展第二、三产业,农业用地紧缺,土地价格不断上升,农业生产渐渐在经济结构中失去原来的地位,主要进行一定的蔬菜生产。

A项错误,因为随着人口的不断增加,对粮食的需求只会增加不会减少,B项对其影响甚微,C项主要影响工业而不是农业。

答案:(1) A (2) D例2:读图,完成下列问题。

(1)①是山脉,②是山脉,③是湾,④是 (国家)。

(2)美国农业特点之一是地区生产专门化,形成一系列农作物带和农业区。

这种划分的依据是;农业专门化的好处是。

(3)对美国农业区域专门化起决定作用的因素是。

(4)从自然条件和社会经济等方面,分析美国发展农业生产的有利条件。

解析:由题目信息和图示可知:美国及周边的自然环境条件:密西西比河分布在中央大平原,为农业发展提供了平坦地形、肥沃土壤与充足的灌溉水源。

解题的关键是了解美国不同农业带的分布及其有利条件。

第(1)题,考查地理事物的分布;第(2)题,考查农业地区生产专门化,根据不同地区自然和社会经济条件对种植业和畜牧业进行合理布局,以取得最大的经济效益即可回答;第(3)题,对生产起决定作用的是经济效益;第(4)题,结合美国自然地理特征进行分析。

答案:(1)阿巴拉契亚落基墨西哥墨西哥(2)各地自然条件差异,因地制宜提高农产品商品率(3)经济效益(4)地形:地势平坦,平原广阔;气候:温暖湿润;土壤肥沃;社会经济条件:地广人稀,工业高度发达,先进的农业科技。

【自我测评】东北地区是我国最重要的粮食产区。

据此,回答1~3题。

1.下列有关东北农作物的叙述正确的是A.主要农作物有水稻、小麦、棉花、玉米等B.受全球气候变暖的影响,水稻种植已扩展到了54°N以北C.玉米分布由南向北种植的比例逐渐减少D.小麦和大豆种植比例由南向北减少2.东北地区作为全国性商品粮生产基地,与太湖平原等地区相比,优势条件是A.单位面积产量高 B.交通发达 C.水热条件好D.大规模专业化生产3.在这种形势下,要保持和提高东北地区在全国商品粮供应中的地位,可行的措施有①培育优良品种②增加科技投入③改用如水稻种植一样精耕细作的方式,提高单位面积的产量④增施化肥、农药,提高单位面积的产量A.①② B.③④ C.①③ D.②④进一步发展东北农业经济,搞好农业资源的综合开发是关键。

据此完成下面4—7题。

4.东北区实现粮食增产的根本途径应是A.开垦宜农荒地 B.提高单产 C.实现农业机械化D.多建商品粮基地5.东北地区农业基地建设的发展方向在于A.农业基地的综合开发 B.提高专业化水平C.大力发展粮食种植业 D.进一步提高粮食商品率6.东北农业基地综合开发的主要目的是A.增产粮食 B.保护环境 C.提高经济效益 D.实现农业现代化7.东北农业基地的综合开发,就是要A.突出粮食种植业的优势地位,提高单位面积产量B.以粮为主多种经营,大力发展大牧场畜牧业C.限制发展农产品加工业,大力发展养殖业D.发挥原料充足的优势,加强大豆榨油业和甜菜制糖业读“大兴安岭及其两侧自然地理环境剖面示意图”。

完成下面8—10题。

8.甲地的自然带是A.亚热带常绿阔叶林带 B.温带落叶阔叶林带C.亚寒带针‘叶林带 D.亚热带常绿硬叶林带9.乙地的农业生产主要发展A.水田种植业 B.旱地耕作业 C.草原畜牧业 D.山地畜牧业10.甲乙两地自然带呈现的地域分异规律是A.从赤道到两极的地域分异 B.从沿海到内地的地域分异C.山地的垂直地带性 D.非地带性分布11.读东北区自然地理环境概况分布图,回答下列问题。

(1)写出山脉的名称:A ,B ,C 。

(2)写出平原的名称:甲,乙,丙。

(3)写出河流的名称:E ,F 。

12.读图,回答下列问题。

(1)写出图中土地资源利用类型:A ,D 。

(2)D区主要粮食作物是,该地发展农业的主要优势是。

主要不足是。

(3)C处森林类型是,典型树种是。

(4)B林区的名称是,典型树种是。

(5)G林区的名称是,其南部森林类型是。

(6)在E、F、H、l四河流中,水土流失最严重的是流域。

(7)D处有我国最大的生态系统。

13.读甲、乙两图,回答有关问题。

(1)甲图地形区名称:A ,B 。

按照“因地制宜”布局原则,A 地适合发展;B地适合发展。

(2)乙图农业基地名称为,该基地著名经济作物是,该区域同江汉平原相比,发展农业的优势条件为。

(3)近年来,甲图区域水资源紧张,为解决该区农业用水问题,下列措施可行的有A.节约用水,发展节水型农业 B.提高农业机械化水平C.尽快实施“引嫩入辽”调水计划 D.利用处理后的工业废水灌溉农田(4)甲乙两图共同的地理特征是A.冻土广布 B.河流都有两个汛期 C.都有小麦种植 D.黑土肥沃【拓展迁移】表示位置的地名“临”、“浦”、“皋”分别表示在河流的沿岸、水边和水边高地。

如内蒙古临河县,“河”在古代特指黄河,临河即指在黄河沿岸;江苏西南部的江浦,因在长江之滨而得名;陕西南部的岚皋,县境临岚河,皋是水边高地的意思。