抛物线中的最值问题(公开课)

- 格式:ppt

- 大小:141.00 KB

- 文档页数:7

21.4 求“抛物线”形最值问题教学目标【知识与技能】通过建立数学模型学会用二次函数知识解决有关的实际问题.【过程与方法】1.掌握数学建模的思想,体会数学与生活的密切联系.2.在数学建模中,使学生学会交流、合作.【情感、态度与价值观】培养学生独立思考和合作探究的能力,在交流、探讨的过程中培养学生的交际能力和语言表达能力,促进学生综合素质的养成.重点难点【重点】根据具体情境建立适当的直角坐标系,并将有关线段转化为坐标系中的点. 【难点】建立适当的直角坐标系,并选用简便的方式求出二次函数表达式.教学过程一、创设情境,导入新知师:前面我们把一些实际问题转化成了求二次函数的极值问题.本节我们继续学习二次函数的应用.同学们看这样一个问题.教师多媒体课件出示:一个涵洞成抛物线形,它的截面如图所示,现测得当水面宽1.6 m时,涵洞顶点与水面的距离为2.4 m.这时,离开水面1.5 m处,涵洞宽是多少?是否会超过1 m?你能求出来吗?二、共同探究,获取新知师:我们以前求过坐标系里的这种问题,现在没有坐标系怎么办呢?学生思考,讨论.生:建立坐标系.师:你怎么建立呢?生甲:以A、B所在的直线为x轴,以线段的垂直平分线为y轴建立坐标系.生乙:以过涵洞最高点且在水平方向的直线为x轴,以的垂直平分线为y轴,建立坐标系.师:这两种方法都是可以的,但哪种更方便呢?学生讨论,交流.生:用第二种方法建立的坐标系更为简便.师:为什么?生:因为这样的表达式是2的形式,比较简单.师:对.那你能用第二种方法建立坐标系吗?学生作图、计算.教师提示:建立坐标系要用到已知了的哪些条件?生:当水面宽1.6 m时,涵洞顶点与水面的距离为2.4 m.师:这个条件怎么用呢?生:把0.82.4代入2,得到关于a的一元一次方程,解这个方程得到a的值,进而得到表达式.师:很好!我们再看一个例子.【例1】上抛物体不计空气阻力的情况下,有如下的表达式:2,其中h是物体上升的高度是物体被上抛时竖直向上的初始速度是重力加速度(取10 2)是物体抛出后经过的时间.在一次排球比赛中,排球从靠近地面处被垫起时竖直向上的初始速度为10 .(1)问排球上升的最大高度是多少?(2)已知某运动员在2.5 m高度时扣球效果最佳,如果她要打快攻,问该运动员在排球被垫起后多长时间扣球最佳?(精确到0.1s)解:(1)根据题意,得10×10t25(1)2+5(t≥0).因为抛物线开口向下,顶点坐标为(1,5).答:排球上升的最大高度是5 m.(2)当2.5 m时,得105t2=2.5解方程,得t 1≈0.3(s)2≈1.7(s).排球在上升和下落中,各有一次经过2.5 m的高度,但第一次经过时离排球被垫起仅有0.3s,要打快攻,选择此时扣球,可令对方措手不及,易获成功.答:该运动员应在排球被垫起后0.3s时扣球最佳.教师多媒体课件出示:【例2】行驶中的汽车,在制动后由于汽车具有惯性,还要继续向前滑行一段距离才能停止,这段距离称为“制动距离”.为了了解某型号汽车的制动性能,对其进行了测试,测得数据如下表:制动时车速度·10 10 20 30 40 50 制动距离0 0.3 1.0 2.1 3.6 5.5现有一辆该型号汽车在公路上发生了交通事故,现场测得制动距离为46.5 m,则交通事故发生时车速是多少?是否因超速(该段公路最高限速为110 )行驶导致了交通事故?学生思考交流.教师提示:前面我们在学习一次函数时,给出一些数据让你根据数据来用一次函数模拟,现在你用什么函数来模拟呢?学生讨论.生:在坐标系中描点,看这些点大致在什么样的曲线上.师:对!现在请同学们以制动时车速的数据为横坐标(x值),在平面直角坐标系中描出这些数据对应的点.学生作图,作完图象后,观察图象上点的整体分布后回答:应用二次函数模拟.师:为什么选用二次函数呢?生:因为这些点的分布近似在一条抛物线上.师:你能求出这条抛物线的表达式吗?生:能.教师找一生回答:你是怎样求的?生:设抛物线的表达式为2,在已知数据中,任选三组,如取(0,0),(10,0.3),(20,1.0),分别代入所设函数关系式,得到一个三元一次方程组,然后解这个三元一次方程组求出a、b、c的值,从而得到表达式.师:很好!现在请同学们写出得到的方程组并求解.学生得到方程组:解方程组,得∴表达式为0.002x2+0.01x(x≥0).师:你怎样算出这起交通事故发生时车速是多少呢?生:把46.5 m代入函数关系式,得到一个关于x的一元一次方程,解这个方程得出x的值,即车速.即46.5=0.02x2+0.01x,解方程,得x1=150()2155()(舍去).故车速为150 .师:你怎样知道这辆车有没有超速呢?生:当得到的速度大于限速时就超速,否则不超速.因为150 >110 ,所以在事故发生时,该汽车属于超速行驶.师:对.三、练习新知教师多媒体课件出示:1.周长为12的矩形窗户,当面积最大时,其边长为( )A.3B.6C.2D.【答案】A2.从地面垂直向上抛出一个小球,小球的高度h(m)与小球的运动时间t(秒)的函数关系式是9.84.9t2,那么小球在运动中的最大高度为 m.【答案】4.93.一跳水运动员从10 m的高台上跳下,他的高度h(m)与所用时间t(s)的关系为5(2)(1).请你帮助该运动员计算一下,他起跳后多长时间达到最大高度?最大高度是多少?【答案】5(2)(1)5(t22)5()2+.∵5<0,∴抛物线开口向下.当时最大=.四、课堂小结师:今天你又学习了什么内容?有什么收获?学生回答.师:你还有什么疑问?学生提问,教师解答.教学反思本节课的教学目标:继续经历利用二次函数知识解决最值问题;会综合运用二次函数和其他数学知识解决如有关距离、建立函数模型等问题;发展应用数学知识解决问题的能力,体会数学与生活的密切联系和数学的应用价值.建立函数模型时采用最简便的法则,即一般把图象的顶点放在坐标系的原点,这样就可以设表达式为2的形式了,只需求出一个未知量a即可.有的情况下要设顶点式和交点式.在求出表达式后的问题一般是给出一点的x值求y值或给出一点的y值求x值.在解题过程中要注意利用二次函数图象的对称性.。

抛物线的最值公式抛物线是数学中常见的曲线,其最值是解决优化问题和求最大最小值的重要工具。

抛物线的一般方程可以写为:y=ax^2+bx+c,其中a、b、c为常数且a不等于0。

抛物线开口方向和最值取决于系数a的正负性。

下面将介绍抛物线的最值情况及对应的公式。

1. 抛物线的最值问题给定抛物线方程y=ax^2+bx+c,若a大于0,则抛物线开口朝上;若a小于0,则抛物线开口朝下。

在求解抛物线的最值时,需要确定最值点的横坐标。

2. 抛物线的最值公式1.当抛物线开口朝上(a>0)时,最值出现在抛物线的顶点处。

抛物线的顶点横坐标为-x=b/(2a),纵坐标为y=f(-b/(2a))。

2.当抛物线开口朝下(a<0)时,最值出现在抛物线的底部。

抛物线的底部横坐标为-x=b/(2a),纵坐标为y=f(-b/(2a))。

综上所述,抛物线的最值公式可以总结如下:•当a>0时,最大值为f(-b/(2a)),最小值为负无穷;•当a<0时,最小值为f(-b/(2a)),最大值为正无穷。

3. 案例分析以一个具体的抛物线方程为例:y=x^2-4x+3。

首先根据系数a=1>0,确定抛物线开口朝上。

然后利用最值公式,顶点横坐标为x=2,纵坐标为y=1。

因此,该抛物线在x=2处取得最小值1。

通过以上分析,可以看出抛物线最值的计算是通过抛物线的顶点或底部来确定的。

这是优化问题和最大最小值问题中常用的方法,也对解决实际问题具有重要意义。

以上是关于抛物线最值的公式及应用的介绍。

希望对理解抛物线性质和应用有所帮助。

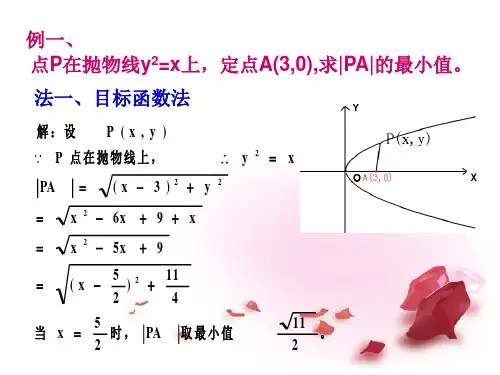

抛物线求最值问题(第一类)1.已知抛物线和一条直线,求抛物线上的一点到直线与(y 轴、准线、焦点)距离之和的最小值问题。

此类题常用方法转化为求焦点到直线的距离。

例题已知抛物线方程为x y 42=,直线l 的方程为04=+-y x ,在抛物线上有一动点P 到y 轴的距离为d1,P 到直线l 的距离为d2,则d1+d2的最小值为多少?分析:如图点P 到y 轴的距离等于点P 到焦点F 的距离减1,过焦点F 作直线x-y+4=0的垂线,此时d1+d2最小,根据抛物线方程求得F ,进而利用点到直线的距离公式求得d1+d2的最小值.解:如图点P 到准线的距离等于点P 到焦点F 的距离,从而P 到y 轴的距离等于点P 到焦点F 的距离减1.过焦点F 作直线x-y+4=0的垂线,此时d1+d2=|PF|+d2-1最小, ∵F (1,0),则|PF|+d2==,则d1+d2的最小值为.抛物线求最值问题(第二类)2.已知抛物线和一个定点,①:定点在抛物线“内”,求抛物线上的一点到定点与(焦点、准线)距离之和的最值问题;②定点在抛物线“外”,求抛物线上的一点到定点与(焦点、准线)距离之差绝对值的最值问题。

此类题常用方法转化为三点共线或者顶点到直线问题。

例题已知点P在抛物线y2=4x上,那么点P到点Q(2,-1)的距离与点P到抛物线焦点距离之和取得最小值时,点P的坐标为()A.⎪⎭⎫⎝⎛-1,41B.⎪⎭⎫⎝⎛1,41C.(1,2)D.(1,-2)分析:先判断点Q与抛物线的位置,即点Q在抛物线内,再由点P 到抛物线焦点距离等于点P到抛物线准线距离,根据图象知最小值在M,P,Q三点共线时取得,可得到答案.解:点P到抛物线焦点距离等于点P到抛物线准线距离,如图PF+PQ=PM+PQ,故最小值在M,P,Q三点共线时取得,此时P,Q的纵坐标都是-1,抛物线求最值问题(第三类)3.已知抛物线和一条直线,求抛物线上的一点到直线距离最小值问题。