高中生物生态系统及其稳定性

- 格式:doc

- 大小:31.51 KB

- 文档页数:3

生态系统的平衡与稳定性生态系统是由生物与环境相互作用而形成的复杂系统。

在一个健康的生态系统中,各种生物和环境因素都能相互依赖、相互制约,以保持生态平衡和稳定性。

本文将探讨生态系统平衡和稳定性的重要性,并介绍一些影响生态系统平衡的因素以及如何维护生态系统的稳定性。

一、生态系统平衡的重要性生态系统的平衡是指生物与环境之间的动态平衡状态。

在这种平衡状态下,各种生物与环境因素之间的关系保持相对稳定,能够满足生物的生存、繁殖和发展等基本需求。

生态系统平衡的重要性如下:1. 保持物种多样性:生态系统平衡是维持物种多样性的关键。

在平衡状态下,各种生物能够相互依存、相互制约,从而防止某一物种过度繁殖而导致生态系统崩溃。

物种多样性不仅能提供更多的生物资源,还能够增强生态系统的适应性和抵抗力。

2. 促进养分循环:生态系统平衡有利于促进养分的循环。

在平衡状态下,生物的死亡和分解会产生有机物和养分,被其他生物吸收利用并转化为新的生物体。

这样的循环过程能够保持养分的供应和利用的平衡,维持生态系统的健康。

3. 维持能量平衡:生态系统平衡能够维持能量的平衡。

太阳能是生态系统中的重要能量来源,通过光合作用,植物将太阳能转化为化学能,并传递给其他生物。

在平衡状态下,能量的输入和输出保持相对稳定,维持了生态系统中的能量平衡。

二、影响生态系统平衡的因素生态系统平衡容易受到多种因素的影响,包括人类活动、气候变化、生物入侵等。

以下是一些常见的影响因素:1. 人类活动:人类的活动对生态系统平衡造成了很大的影响。

例如,过度的砍伐和开垦森林会破坏植物的栖息地,导致生物多样性的减少;过度捕捞会破坏海洋生态系统的平衡;工业排放和废物排放会污染环境,对生态系统造成破坏等。

2. 气候变化:气候变化对生态系统平衡产生了广泛的影响。

例如,全球变暖导致冰川融化,影响了许多动植物的生存环境;极端气候事件如干旱、洪水等对生物造成了巨大的压力;气候变化还导致物种区域分布的变化和生物的迁移等。

高二生物上册知识点生态系统及其稳定性生物是理综考试中最简单的科目,高二学习的生物知识是高考经常考察的内容,因此必须把握好高二生物知识点,为了关心大伙儿复习好高二生物知识,下面给大伙儿带来了高二生物上册知识点-生态系统及其稳固性,期望大伙儿能够认真阅读。

名词:1、生态系统的稳固性:由于生态系统中生物的迁入,迁出及其它变化使生态系统总是在进展变化的,当生态系统进展到一定时期时,它的结构和功能能够保持相对稳固,我们就把:生态系统具有保持和复原自身结构和功能相对稳固的能力,称为生态系统的稳固性。

2、抗击力稳固性:在生物学上就把生态系统抗击外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,称之为抗击力稳固性。

3、复原力稳固性:生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后复原到原状的能力,叫做复原力稳固性。

语句:1、生物圈II号”实验失败说明:生态系统的结构和功能难以像真正的生物圈那样,长期保持相对稳固,具备生态系统的稳固性。

2、生态系统的稳固性就包括抗击力稳固性和复原力稳固性等方面。

抗击力稳固性的本质是“抗击干扰、保持原状”; 生态系统之因此具有抗击力稳固性,确实是因为生态系统内部具有一定的自动调剂能力。

生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调剂能力越小,抗击力稳固性越低。

一个生态系统的自动调剂能力是有一定限度的,假如外界因素的干扰超过了那个限度,生态系统的相对定状态就会遭到破坏。

3、抗击力稳固性与复原力稳固性之间往往存在着相反的关系。

抗击力稳固性较高的生态系统,复原力稳固性较低,反之亦然。

4、生物圈是人类生存的唯独环境,而人类活动的干扰正在全球范畴内使生态系统偏离稳态,我们要爱护并提高生态系统的稳固性。

高二生物上册知识点-生态系统及其稳固性是查字典生物网为大伙儿带来的,期望大伙儿能够经常巩固这些生物知识点,如此才能在考试的时候轻松的运用,从而取得好成绩。

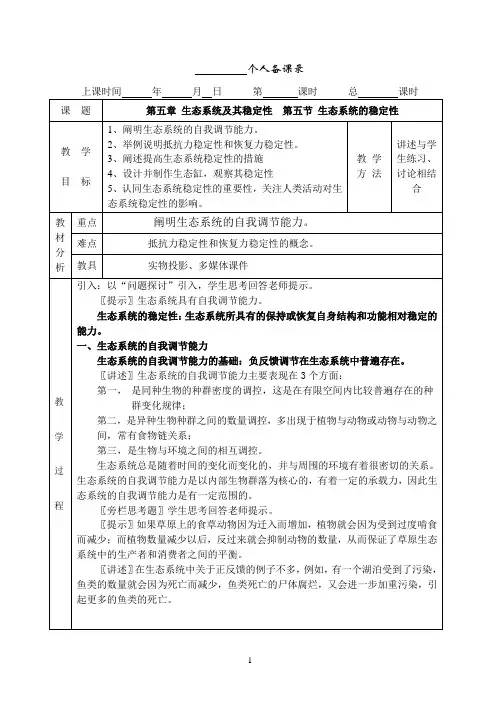

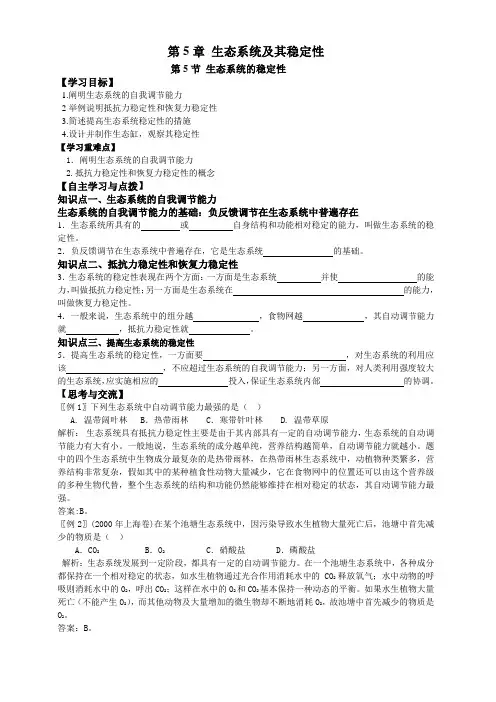

第5章生态系统及其稳定性第5节生态系统的稳定性【学习目标】1.阐明生态系统的自我调节能力2举例说明抵抗力稳定性和恢复力稳定性3.简述提高生态系统稳定性的措施4.设计并制作生态缸,观察其稳定性【学习重难点】1.阐明生态系统的自我调节能力2.抵抗力稳定性和恢复力稳定性的概念【自主学习与点拨】知识点一、生态系统的自我调节能力生态系统的自我调节能力的基础:负反馈调节在生态系统中普遍存在1.生态系统所具有的或自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。

2.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统的基础。

知识点二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性3.生态系统的稳定性表现在两个方面:一方面是生态系统并使的能力,叫做抵抗力稳定性;另一方面是生态系统在的能力,叫做恢复力稳定性。

4.一般来说,生态系统中的组分越,食物网越,其自动调节能力就,抵抗力稳定性就。

知识点三、提高生态系统的稳定性5.提高生态系统的稳定性,一方面要,对生态系统的利用应该,不应超过生态系统的自我调节能力;另一方面,对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的投入,保证生态系统内部的协调。

【思考与交流】〖例1〗下列生态系统中自动调节能力最强的是()A. 温带阔叶林 B.热带雨林 C.寒带针叶林 D. 温带草原解析:生态系统具有抵抗力稳定性主要是由于其内部具有一定的自动调节能力,生态系统的自动调节能力有大有小。

一般地说,生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力就越小。

题中的四个生态系统中生物成分最复杂的是热带雨林,在热带雨林生态系统中,动植物种类繁多,营养结构非常复杂,假如其中的某种植食性动物大量减少,它在食物网中的位置还可以由这个营养级的多种生物代替,整个生态系统的结构和功能仍然能够维持在相对稳定的状态,其自动调节能力最强。

答案:B。

〖例2〗(2000年上海卷)在某个池塘生态系统中,因污染导致水生植物大量死亡后,池塘中首先减少的物质是()A.CO2 B.O2 C.硝酸盐 D.磷酸盐解析:生态系统发展到一定阶段,都具有一定的自动调节能力。

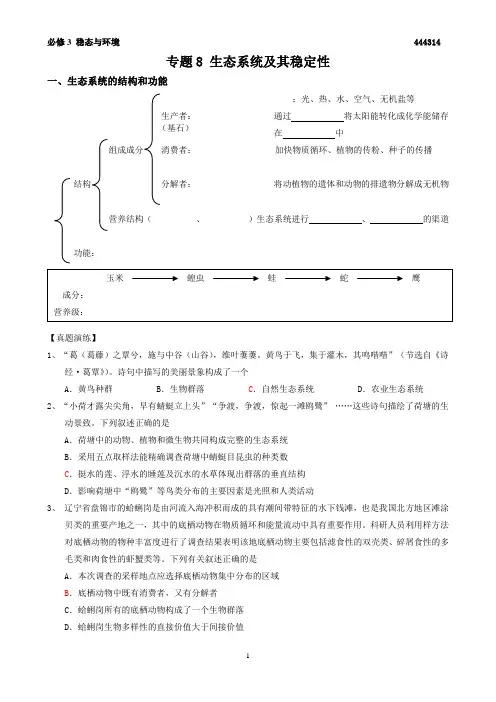

必修3 稳态与环境 444314专题8 生态系统及其稳定性一、生态系统的结构和功能:光、热、水、空气、无机盐等生产者:通过将太阳能转化成化学能储存在中组成成分消费者:加快物质循环、植物的传粉、种子的传播结构分解者:将动植物的遗体和动物的排遗物分解成无机物营养结构(、)生态系统进行、的渠道功能:【真题演练】1、“葛(葛藤)之覃兮,施与中谷(山谷),维叶萋萋。

黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈”(节选自《诗经·葛覃》)。

诗句中描写的美丽景象构成了一个A.黄鸟种群 B.生物群落C.自然生态系统 D.农业生态系统2、“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭” ……这些诗句描绘了荷塘的生动景致。

下列叙述正确的是A.荷塘中的动物、植物和微生物共同构成完整的生态系统B.采用五点取样法能精确调查荷塘中蜻蜓目昆虫的种类数C.挺水的莲、浮水的睡莲及沉水的水草体现出群落的垂直结构D.影响荷塘中“鸥鹭”等鸟类分布的主要因素是光照和人类活动3、辽宁省盘锦市的蛤蜊岗是由河流入海冲积而成的具有潮间带特征的水下钱滩,也是我国北方地区滩涂贝类的重要产地之一,其中的底栖动物在物质循环和能量流动中具有重要作用。

科研人员利用样方法对底栖动物的物种丰富度进行了调查结果表明该地底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等。

下列有关叙述正确的是A.本次调查的采样地点应选择底栖动物集中分布的区域B.底栖动物中既有消费者,又有分解者C.蛤蜊岗所有的底栖动物构成了一个生物群落D.蛤蜊岗生物多样性的直接价值大于间接价值(基石)二、能量流动1、概念:生态系统中能量的、、和的过程2、过程3、特点①在生态系统中,能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,在依次流向后面的各个营养级,不可逆转,也不能循环流动。

②易错点1、任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能。

如果一个生态系统在一段较长时期内没有能量(太阳能或化学能)输入,这个生态系统就会崩溃。

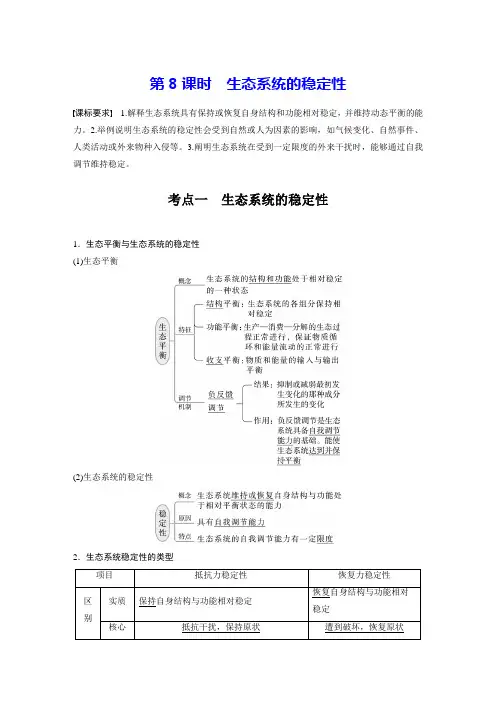

第8课时生态系统的稳定性课标要求 1.解释生态系统具有保持或恢复自身结构和功能相对稳定,并维持动态平衡的能力。

2.举例说明生态系统的稳定性会受到自然或人为因素的影响,如气候变化、自然事件、人类活动或外来物种入侵等。

3.阐明生态系统在受到一定限度的外来干扰时,能够通过自我调节维持稳定。

考点一生态系统的稳定性1.生态平衡与生态系统的稳定性(1)生态平衡(2)生态系统的稳定性2.生态系统稳定性的类型项目抵抗力稳定性恢复力稳定性区别实质保持自身结构与功能相对稳定恢复自身结构与功能相对稳定核心抵抗干扰,保持原状遭到破坏,恢复原状影响因素生态系统中物种丰富度越大,营养结构越复杂,抵抗力稳定性越强生态系统中物种丰富度越小,营养结构越简单,恢复力稳定性越强二者联系①相反关系:抵抗力稳定性强的生态系统,恢复力稳定性弱,反之亦然;②二者是同时存在于同一系统中的两种截然不同的作用力,它们相互作用,共同维持生态系统的稳定。

如图所示:注意特例:冻原、沙漠等生态系统的两种稳定性都比较低。

易错提醒(1)抵抗力稳定性、恢复力稳定性和总稳定性的关系(2)生态系统稳定性的4个易混点①生态系统的稳定性主要与生物种类有关,还要考虑生物的个体数量。

食物链数量越多越稳定,若食物链数量相同,再看生产者,生产者多的稳定程度高。

②生态系统的稳定性不是恒定不变的,因为生态系统的自我调节能力具有一定的限度。

③强调“生态系统稳定性高低”时,必须明确是抵抗力稳定性还是恢复力稳定性,因为二者一般呈负相关。

④抵抗力稳定性和恢复力稳定性的辨析:某一生态系统在受到外界干扰,遭到一定程度的破坏而恢复的过程,应视为抵抗力稳定性,如河流轻度污染的净化;若遭到彻底破坏,则其恢复过程应视为恢复力稳定性,如火灾后草原的恢复等。

3.提高生态系统稳定性的措施(1)控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力的范围内,合理适度地利用生态系统。

(2)对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应的物质、能量的投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。

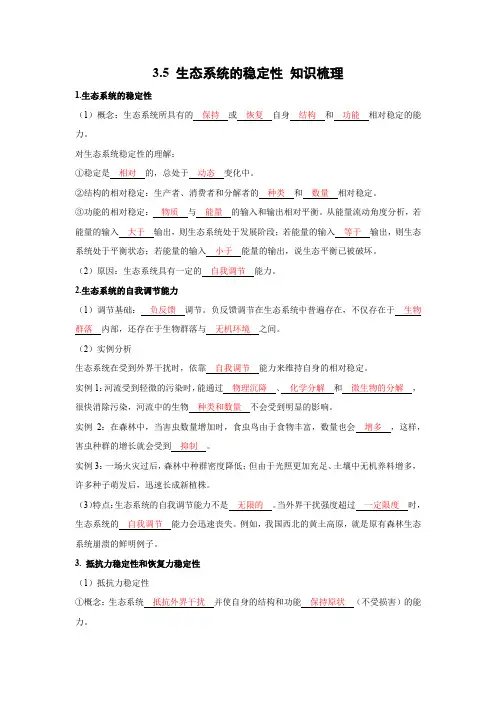

3.5 生态系统的稳定性知识梳理1.生态系统的稳定性(1)概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

对生态系统稳定性的理解:①稳定是相对的,总处于动态变化中。

②结构的相对稳定:生产者、消费者和分解者的种类和数量相对稳定。

③功能的相对稳定:物质与能量的输入和输出相对平衡。

从能量流动角度分析,若能量的输入大于输出,则生态系统处于发展阶段;若能量的输入等于输出,则生态系统处于平衡状态;若能量的输入小于能量的输出,说生态平衡已被破坏。

(2)原因:生态系统具有一定的自我调节能力。

2.生态系统的自我调节能力(1)调节基础:负反馈调节。

负反馈调节在生态系统中普遍存在,不仅存在于生物群落内部,还存在于生物群落与无机环境之间。

(2)实例分析生态系统在受到外界干扰时,依靠自我调节能力来维持自身的相对稳定。

实例1:河流受到轻微的污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解,很快消除污染,河流中的生物种类和数量不会受到明显的影响。

实例2:在森林中,当害虫数量增加时,食虫鸟由于食物丰富,数量也会增多,这样,害虫种群的增长就会受到抑制。

实例3:一场火灾过后,森林中种群密度降低;但由于光照更加充足、土壤中无机养料增多,许多种子萌发后,迅速长成新植株。

(3)特点:生态系统的自我调节能力不是无限的。

当外界干扰强度超过一定限度时,生态系统的自我调节能力会迅速丧失。

例如,我国西北的黄土高原,就是原有森林生态系统崩溃的鲜明例子。

3. 抵抗力稳定性和恢复力稳定性(1)抵抗力稳定性①概念:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状(不受损害)的能力。

②特点:一般来说,生态系统的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高,反之则越低。

(2)恢复力稳定性:生态系统受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

如“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

”的原因是生态系统具有恢复力稳定性。

(3)两者关系:一般呈相反关系。

高二生物生态系统及其稳定性教案通用5篇高二生物生态系统及其稳定性教案通用5篇一切生命活动与细胞的化学成分密切相关。

作为一名老师,通常需要准备好一份教案,教案让课堂更有效率,这里我整理了一些教案模板,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

高二生物生态系统及其稳定性教案(篇1)一、教学目标1、举例说出生命活动建立在细胞的基础之上。

2、举例说明生命系统的结构层次。

3、认同细胞是基本的生命系统。

二、教学重点和难点1、教学重点(1)生命活动建立在细胞的基础之上。

(2)生命系统的结构层次。

2、教学难点生命系统的结构层次。

三、教学策略生物圈是所有生物共同的家园,生物圈中的生物尽管多种多样,千姿百态,但细胞是构成生物体结构和功能的基本单位,并且有的生物就是由一个细胞构成的,即使是没有细胞结构的微小生物──病毒,也必须依赖活细胞生活。

因此,从宏观的生物圈逐级深入到微观的细胞,有利于学生用全局的、系统的观点来认识生物界。

同时,从细胞到生物圈这些生命系统的各个结构层次,是本模块和其他模块将要逐一研究和学习的内容。

本节教学建议用1课时。

本节在教学上可以采取以下策略。

选择SARS病毒作为“问题探讨”的素材,是基于以下两点理由。

(1)SARS病毒给人类的健康造成非常严重的后果,是社会关注的热点,是学生经历过并且相对比较熟悉的一类病毒,容易激发学生的学习兴趣。

(2)病毒不是一个细胞,不具有细胞的结构,但它不能离开活细胞而独立生活,选择SARS病毒侵害人体肺部细胞作为“问题探讨”的素材,有助于服务“生命活动离不开细胞”的主题。

因此,在教学时应注意将病毒与细胞联系起来,但不宜要求学生深入学习SARS病毒的相关知识。

教师可以展示SARS病毒的电镜照片或模式图、SARS患者肺部X 光片示弥漫性阴影图,引导学生回顾初中学习过的病毒的结构组成,并与细胞作简单比较。

同时探讨教材中的两个问题,达成“像病毒那样没有细胞结构的生物,也必须依赖活细胞才能生活”的认识。

人教版新教材高中生物选择性必修二第三章生态系统及其稳定性考点梳理生态系统中的能量流动是一种单向流动,从太阳能到有机物中的化学能再到最终以热能形式散失。

能量流动的过程中,有机物中的化学能会转化为热能,但热能无法再转化为有机物中的化学能。

能量流动的过程中,每个营养级只能保留一小部分能量,大部分能量都会在转化和散失过程中损失。

因此,能量流动的效率很低,生态系统需要不断地输入太阳能来维持能量流动的持续性。

三、生态系统的稳定性1.概念:生态系统在遭受外部干扰时,维持其结构和功能不变的能力。

2.生态系统的稳定性来源:生态系统内部的负反馈机制和生态系统的多样性。

1)负反馈机制:生态系统中的生物和环境之间存在着一种自我调节的机制,当环境条件发生变化时,生物群落会通过自身的调整来维持生态系统的稳定性。

例如,当猎食者数量增加时,猎物数量会减少,从而使猎食者数量下降,生态系统重新达到平衡状态。

2)生态系统的多样性:生态系统内部有多种生物和多种生境,这种多样性可以增加生态系统的稳定性。

因为当某一种生物或生境受到外部干扰时,其他生物或生境可以弥补其损失,从而使整个生态系统不至于崩溃。

3.生态系统稳定性的评价指标:1)抗扰能力:生态系统在遭受外部干扰时的抵抗能力。

2)恢复能力:生态系统在遭受外部干扰后,恢复到原来的状态所需要的时间和代价。

3)弹性:生态系统在遭受外部干扰后,能够快速恢复到原来状态的能力。

高中生物选择性必修二第三章生态系统及其稳定性一、生态系统的结构1.概念生态系统是由生物群落和无机环境相互作用而形成的统一整体,存在于一定的空间内。

生物圈是地球上最大的生态系统。

2.类型生态系统分为自然生态系统和人工生态系统两类。

3.组成成分生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。

生产者将太阳能固定在它们所制造的有机物中,是生态系统的基石。

消费者通过自身新陈代谢,将有机物转变为无机物,加速生态系统的物质循环。

第一节:生态系统概述

一、教学目标:

知识目标:1、了解生态系统的概念;

2、理解生态系统的组成以及生产者、消费者、分解者等概念。

3、通过对生产者、消费者、分解者之间的相互关系的分析,理解各种组成

成分在生态系统中的作用。

能力目标:1、通过指导学生归纳生态系统的概念,培养学生分析综合的思维能力;

2、通过指导学生归纳主要生态类型的分布和特点,培养学生的自学能力及

对比判断的思维能力。

情感目标:1、通过了解生态类型的分布与特点,渗透生物学与环境相适应的生物学观点以及生物与环境相统一的辩证观点的教育;

2、通过归纳生态系统概念、了解不同生态类型的分布与特点的教学,渗透

普遍性与特殊性相统一的辩证观点。

二、教学重点:1、生态系统的概念;

2、生态系统中不同组成成分的作用。

三、教学难点:1、活动“分析森林中的生物及其生活环境”;

2、生态系统中各组成成分的作用。

四、教学方法:讨论、分析、结论。

五、教学过程:

引言:同学们,通过学习我们了解到生物的种类非常之多,约200多万种,而这些生物要很好的生存与什么有关呢?(答:环境。

)对,在一定的

自然区域内,生物与其生存的环境共同构成了生态系统。

这就是我们这节课

要学习的内容。

请同学们看一段录像:各种生态系统。

讲述:从录像中我们看到了各种各样的生物在一定的环境中生存着,这就组成了一个一个的生态系统。

如:大到整个生物圈,小到一滴池水。

同学们,请分析:校园里的草地是生态系统吗?为什么?(答:略)

那生态系统由哪几部分组成?各部分又分别有什么作用呢?

活动:请同学们看书P71页图:生活在凯巴森林中的各种生物。

讨论以下几个问题:

1、根据各种生物生活的特点,可以将凯巴森林中的生物分为哪几种

类型?

(答:分为三类,植物、动物、大型真菌)

2、除了图中表示的生物,这个森林中还会存在什么类型的生物?

(答:各种细菌、真菌和病毒等)

3、凯巴森林中的黑尾鹿生存需要什么条件?

(答:需要阳光、空气、水分、适宜的温度和食物)

4、要保证各种生物的生存,森林中还应具备什么条件?

(答:土壤及其中的各种生物和矿物质养料)

(学生活动时教师随时给予解答提出的问题。

)

通过讨论、回答这些问题,可以发现这些物质由几部分组成呢?

(答:生物和非生物组成)

很好,可见,生态系统由几部分组成?对生物和非生物环境组成。

根据各种生物的生活方式,这些生物又可以分成几类?它们分别发

挥着怎样的作用?

(答:自养的植物,是生产者;异养的动物,是消费者;异养腐生的细菌、真菌、动物,是分解者)

讲述:由此可见,生态系统由生物和非生物环境组成,而生物部分又由生产者、消费者和分解者组成;非生物环境由阳光、空气、水、温度和土壤等组成。

请同学们分析校园中草地生态系统的各组成部分及作用,并完成下表

教学反思:通过本课的学习,同学们知道了生态系统中的各种生物具有各自的功能,占有一定的地位,各类生物的功能紧密联系,彼此作用。

如果生态系统缺少了某一生物,将会影响生态系统的整体性。