中国古代的刑事立法1

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:4

古代部分 ⽴法 ⼀、西周的⽴法 西周的⽴法活动主要是“制礼做乐”,其指导思想是“以德配天,明德慎罚”这⾥的德包括三个⽅⾯德内容:敬天、敬祖、保民。

明德慎罚的具体要求为:实施德教,⽤刑宽缓。

汉代的“德主刑辅,礼刑并⽤”就是从这⾥演化⽽来。

礼的内容表现在两个⽅⾯:⼀是抽象的精神原则:亲亲尊尊;⼆是礼仪形式:“五礼”。

礼与刑的关系可以概括为两句话:a、出礼⼊刑;b、刑不上⼤夫,礼不下庶⼈。

⼆、春秋战国时期的⽴法 春秋时期的⽴法主要注意成⽂法的公布:铸刑书(中国历第⼀次公布成⽂法的活动)、⽵刑、铸刑⿍(中国法制第⼆次公布成⽂法的活动)。

战国时期主要掌握《法经》:a、作者是魏国的李悝b、是中国历第⼀部⽐较系统的封建成⽂法典。

c、共有六篇:盗、贼、、捕、杂、具。

战国时期还应该注意的是“商鞅变法”:a、改法为律,扩充法律b、运⽤法律的⼿段推⾏“富国强兵”的措施。

c、运⽤法律的⼿段剥夺旧贵族的特权。

d、全⾯贯彻法家主张:以法治国、亲罪重刑、不赦不宥、⿎励告、实⾏连坐。

三、秦汉:主要掌握汉代法律的儒家化:上请;恤刑;亲亲得相⾸匿。

(汉律儒家化在司法⽅⾯的表现是春秋决狱。

) 四、魏晋南北朝时期:这个时期是中国传统法典结构演变定型时期,主要注意以下⼏部法典: 1、《魏律》,魏明帝时候制定,共有18篇。

这部律典有三个⽅⾯应该引起注意:a、将《法经》中的具律改为“刑名”,置于律⾸。

b、“⼋议”⼊律。

c、进⼀步调整法典的结构与内容。

2、《晋律》⼜称《泰始律》,20篇602条。

在刑名后增加了法例律,丰富了刑法总则的内容。

刑宽禁简是这部法典的特⾊。

张斐和杜预对之进⾏了注释,注释后的律典称“张杜律”。

3、《北魏律》,20篇,其特⾊是采诸家之长,取精⽤宏。

4、《北齐律》,12篇,将刑名与法例合为名例律,其余11篇为:禁卫、户婚、擅兴、违制、诈伪、⽃讼、贼盗、捕断、毁损、厩牧、杂律。

五、唐代的⽴法1、《武德律》,唐代⾸部法典,12篇500条。

中国古代司法制度的演变中国古代司法制度的演变可以追溯到秦代,延续至清代,历经了漫长而不断变革的过程。

在这1200多年间,司法制度经历了多次重大和调整,逐渐形成了一套相对完整和科学的体系。

本文将从秦代起,按照时间顺序介绍中国古代司法制度的演变。

秦代是中国司法制度演变的转折点,它建立了一套相对集中统一的法律体系。

秦法以法律为核心,注重刑罚和法律的制定与执行。

同时,秦代还设置了太仆、博士等官职,负责解释和执行法律。

随着秦朝的覆灭,司法制度迎来了新的调整和。

汉代时期,采取了以律为主的刑事司法制度,强调刑事犯罪的惩处和律法的执行。

汉廷设立了太仆寺、司隶校尉等机构,专门负责司法审判。

隋代是中国古代司法制度的重要时期。

隋朝立法严明,重视刑事犯罪的预防和惩罚。

明确规定了法官的职责和责任,创立了唐刑律,对整个司法系统进行了规范,提高了司法效率和公正性。

唐代是中国古代司法制度的顶峰时期。

唐廷实行了律为主的刑事司法制度,注重审判的主动性和公正性。

设立了御史台、御史中丞等机构,严把司法关,维护了司法权威和公信力。

唐代还创立了唐刑务、唐刑律等法律,完善了司法制度。

宋代是司法制度体系继承和发展的时期。

宋朝继承和完善了唐代的刑事司法制度,注重对诉讼和审判程序的规范和制约,更加强调刑事犯罪与个人德行的关系。

此外,宋朝还设立了审判机构和御史台,用来监督官员的廉洁和公正,并进行司法审判。

元代是中国古代司法制度的一个多元化时期。

元朝以法度为核心,整合了各地的刑事司法制度。

设立了丞相府、中书省等机构,负责审理重大案件,并颁布法令。

同时,元代还实行官商司法分开制度,降低了国家对商业的控制,促进了经济的发展。

明代是中国古代司法制度的重大转变时期。

明朝废除了元代的官商司法分开制度,建立了以法为主的刑事司法体系。

设立了刑部、大理寺等机构,负责司法审判和律法的制定。

同时,明朝还加大了对官员的监察力度,强调司法的公正和廉洁。

清代则是中国古代司法制度的结束时期。

刑法的发展历程中国古代刑罚制度的发展过程,大致经历了这样几个阶段:一是夏商周刑罚起源阶段;二是战国至魏晋南北朝是刑罚制度的发展阶段;三是隋唐时期刑罚制度全面确立较为完备阶段;四是宋元明清刑罚制度相对稳定并向近现代转化时期。

随着时代演进,法律儒家化程度的不断加深,刑罚制度逐渐摆脱野蛮残酷的外衣,开始向更具人道精神、更加文明的近代刑罚制度变革。

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立。

新中国成立之初,国家根据革命和建设的需要,就制定了一系列单行刑法,如1950年的《关于严禁鸦片烟毒的通令》,1951年的《妨害国家货币治罪暂行条例》《惩治反革命条例》《保守国家机密暂行条例》,1952年的《惩治贪污条例》等等。

这些单行刑法在同反革命和贪污、贩运毒品、伪造国家货币、泄露国家机密等犯罪作斗争中起了重要的作用。

在颁布实施单行刑法的同时,我国也开始了刑法典的起草工作。

刑法典最初的起草准备工作,是由当时的中央人民政府法制委员会来进行的。

自1950年至1954年9月,法制委员会写出两个稿本:一是1950年7月25日的《中华人民共和国刑法大纲草案》(共12章157条,其中总则33条,分则124条);二是1954年9月30日的《中华人民共和国刑法指导原则草案(初稿)》(除序言外,共3章76条,其中第一章犯罪7条,第二章刑罚19条,第三章几类犯罪量刑的规定50条)。

这两个稿本没有拿出来征求意见,也未进入立法程序。

实际上,刑法典的正式起草工作,应是1954年宪法颁行之后,由全国人大常委会办公厅法律室于1954年10月组织起草班子开始的。

这个班子于1957年6月28日写出第22稿,于1963年10月9日写出第33稿,随后因政治运动的冲击而未能公布。

1978年10月,国家组成刑法草案修订班子,对第33稿进行修订,先后写出两个稿本。

其间,中共中央召开具有重大历史意义的十一届三中全会,明确指出要发扬人民民主,加强社会主义法制,做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。

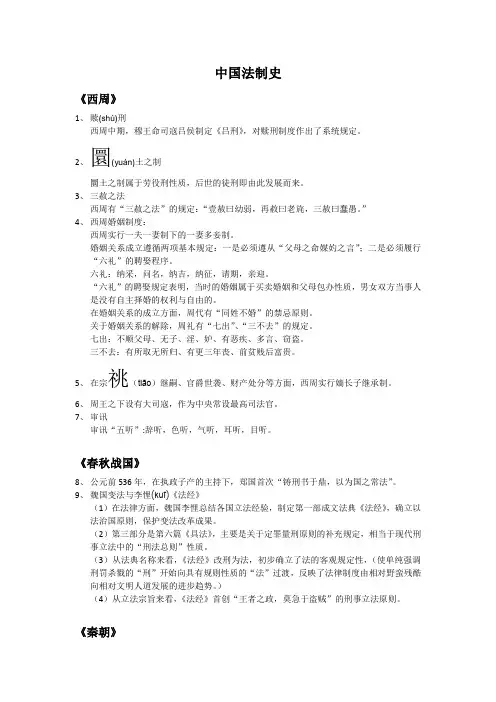

中国法制史《西周》1、赎(shú)刑西周中期,穆王命司寇吕侯制定《吕刑》,对赎刑制度作出了系统规定。

2、圜(yuán)土之制圜土之制属于劳役刑性质,后世的徒刑即由此发展而来。

3、三赦之法西周有“三赦之法”的规定:“壹赦曰幼弱,再赦曰老旄,三赦曰蠢愚。

”4、西周婚姻制度:西周实行一夫一妻制下的一妻多妾制。

婚姻关系成立遵循两项基本规定:一是必须遵从“父母之命媒妁之言”;二是必须履行“六礼”的聘娶程序。

六礼:纳采,问名,纳吉,纳征,请期,亲迎。

“六礼”的聘娶规定表明,当时的婚姻属于买卖婚姻和父母包办性质,男女双方当事人是没有自主择婚的权利与自由的。

在婚姻关系的成立方面,周代有“同姓不婚”的禁忌原则。

关于婚姻关系的解除,周礼有“七出”、“三不去”的规定。

七出:不顺父母、无子、淫、妒、有恶疾、多言、窃盗。

三不去:有所取无所归、有更三年丧、前贫贱后富贵。

5、在宗祧(tiāo)继嗣、官爵世袭、财产处分等方面,西周实行嫡长子继承制。

6、周王之下设有大司寇,作为中央常设最高司法官。

7、审讯审讯“五听”:辞听,色听,气听,耳听,目听。

《春秋战国》8、公元前536年,在执政子产的主持下,郑国首次“铸刑书于鼎,以为国之常法”。

9、魏国变法与李悝(kuī)《法经》(1)在法律方面,魏国李悝总结各国立法经验,制定第一部成文法典《法经》,确立以法治国原则,保护变法改革成果。

(2)第三部分是第六篇《具法》,主要是关于定罪量刑原则的补充规定,相当于现代刑事立法中的“刑法总则”性质。

(3)从法典名称来看,《法经》改刑为法,初步确立了法的客观规定性,(使单纯强调刑罚杀戮的“刑”开始向具有规则性质的“法”过渡,反映了法律制度由相对野蛮残酷向相对文明人道发展的进步趋势。

)(4)从立法宗旨来看,《法经》首创“王者之政,莫急于盗贼”的刑事立法原则。

《秦朝》10、 《睡虎地秦墓竹简》:从睡虎地第十一号秦墓发现的秦律竹简,应是墓主人生前抄录的部分内容,基本上反映了战国后期至秦朝前期的法律制度,是研究秦律的宝贵资料。

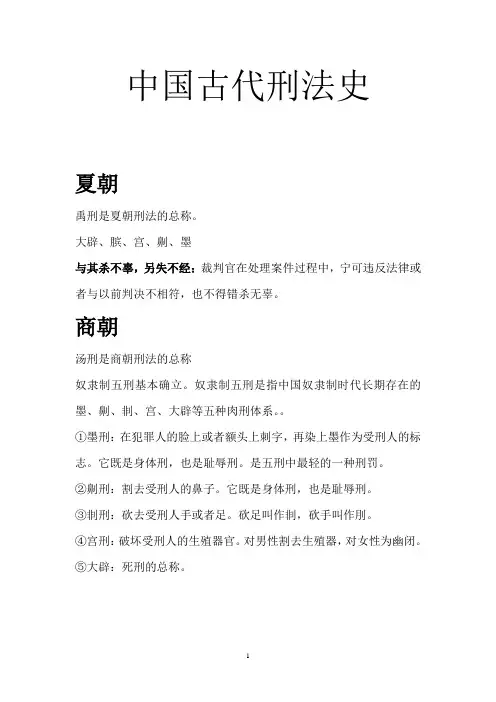

中国古代刑法史夏朝禹刑是夏朝刑法的总称。

大辟、膑、宫、劓、墨与其杀不辜,另失不经:裁判官在处理案件过程中,宁可违反法律或者与以前判决不相符,也不得错杀无辜。

商朝汤刑是商朝刑法的总称奴隶制五刑基本确立。

奴隶制五刑是指中国奴隶制时代长期存在的墨、劓、剕、宫、大辟等五种肉刑体系。

①墨刑:在犯罪人的脸上或者额头上刺字,再染上墨作为受刑人的标志。

它既是身体刑,也是耻辱刑。

是五刑中最轻的一种刑罚。

②劓刑:割去受刑人的鼻子。

它既是身体刑,也是耻辱刑。

③剕刑:砍去受刑人手或者足。

砍足叫作剕,砍手叫作刖。

④宫刑:破坏受刑人的生殖器官。

对男性割去生殖器,对女性为幽闭。

⑤大辟:死刑的总称。

西周罪名1抗命罪2不孝罪西周刑事原则1矜老恤幼2罪疑从赦3区分故意和过失眚,即为过失;非眚,即为故意“惟终”为惯常“非终”为偶发4上下比罪要求审判案件时,如果法无正条可援引,则比照在罪与刑两方面相关法条作为审判依据进行审判。

5贵族特权刑名墨刑、劓刑、剕刑、宫刑、大辟、其他西周司法制度大司寇西周诉讼制度1“狱”与“讼”“狱”与罪名有关类似于刑事诉讼法。

“讼”与财产有关,类似于民事诉讼2诉讼限制3口供与证据辞听。

听当事人的陈述,理屈则言语错乱;色听。

观察当事人的表情,如理亏就会面红耳赤;气听。

听当事人陈述时的呼吸,无理就会紧张的喘息;耳听。

审查当事人听觉反应,无理就会紧张的听不清话;目听。

观察当事人的眼睛,无理就会失神。

4司法官责任五过:惟官、惟反、惟内、惟货、惟来5死刑执行6监狱管理圜土春秋战国罪名1降敌罪2奸非罪3窃取国家机密罪4私议法令罪5博戏罪6群居罪7受贿罪8逾制罪9盗窃罪10杀人罪11窥宫罪12拾遗罪春秋战国刑罚制度变化1死刑执行方式有所增加2出现了一些新的刑种,用徒刑和罚金取代肉刑3赎刑使用范围越来越广《法经》主要内容《盗法》是涉及公私财产受到侵犯的法律。

《贼法》是有关危及政权稳定和人身安全的法律。

《囚法》是有关审判、断狱的法律。

中国古代法制法律的起源及制度中国的法制从公元前21世纪的夏代开始,经过四千多年没有中断的发展,以历史悠久、沿革清晰、内容丰富、资料充实著称于世。

最早记载中国法制内容的是夏、商、周:时期的古籍《尚书》。

最先使用“法制”一词的是春秋时期的史籍《左传》和《国语》。

中国法律起源于传说时代,其经历了一个漫长的形成发展过程。

中国古代法律起源的途径有二:一是自黄帝时便日益频繁的部落战争,导致了“刑”的出现,即古人所言“刑出于兵”。

这种以军事首长权威为后盾的“法”是后世刑律之源。

二是部落时期的庄严的祭礼导致了“礼”的形成与发展。

这种以神权为后盾的“法”,其内容博大精深,其即包括了国家的典章、家族的规约、民间的习俗,也包括了人们对法的价值的追求,是中国古代法的精神与核心之所在。

中国法律在形成时,特色已然形成。

源于战争的刑,格外重视法的威慑力,手段也极为残酷;源于祭祀的礼,则带有浓厚的血缘亲情,手段也较为温和,融残忍与温情为一体也正是中国古代法律的特色。

一、夏代法制法律和国家是相互依存的,有国家就要有法律。

伴随着夏王朝奴隶制国家的建立,夏朝奴隶制法律也就应运而生了。

夏朝法律制度产生的另一个重要原因,是与军事活动有关,与刑罚有着密切的联系。

古代有“刑起于兵”和“兵刑同制”之说。

“刑起于兵”的“刑”是指法律,是说法律的起源与战争有关。

“习惯法为主要法律形式,出现了制定法,“夏有乱政,而作禹刑”,1、法律制度“禹刑”《禹刑》是夏朝法律的总称。

“夏有乱政而作禹刑”,是中国最早的奴隶制法,基本内容如下:墨、劓、膑、宫、大辟五刑2、刑事法律规范夏刑三千条,因史料缺乏,已难考证,只从片断记载中可以看出,有以下罪名:(1)、“昏、墨、贼”。

《左传·昭公十四年》引《夏书》云:昏、墨、贼,杀。

”昏是“恶而掠美”,墨是“贪以败官”,贼是“杀人不忌”。

即抢劫罪、贪污罪、故意杀人罪,昏、墨、赋三罪,都依法当杀。

(2)、不孝罪。

《学经·五刑章》说:“五刑之属三千,而罪莫大于不孝。

中国古代司法制度中国古代的司法制度源远流长,经历了多个朝代的演变和发展。

在古代中国的司法制度中,几个重要的组成部分是审判、律法和刑罚。

古代中国最早的司法制度可以追溯到夏朝,当时的审判过程主要由君主亲自参与。

尧舜时期,刑罚还比较简单,主要是流放、剐刑、杖刑等。

到了商代,古人开始意识到应该立法,成文法的理念逐渐产生。

商代各国的刑罚制度在一定程度上得到了统一周代是中国古代司法制度的重要发展阶段。

周朝的法治思想深入人心,法律逐渐成为约束人们行为的准则。

周朝有一部名为《周礼》的法典,其中包含了刑法和刑罚规定。

周宣王时期,设立了国际特赦机构,使得国家的司法制度更趋完善。

到了春秋战国时期,各个诸侯国之间的斗争激烈,司法制度日益复杂。

在公元前7世纪左右,出现了中国古代第一部法典《周禮》。

这部法典将刑法规定地分类细化,刑罚从体罚扩大到了死刑,包括了斩首、虐待、烧烤等各种酷刑。

到了秦汉时期,中国古代司法制度出现了重大变革。

秦始皇统一六国后,立即开始实行一刀万断的严刑峻法,加强国家的统治。

他通过统一度量衡、货币制度的实施,进一步加强司法制度的规范和权威性。

在秦朝的法律体系中,重罪有大辟之刑,比如斩首、车裂、宫刑等,轻罪则采取杖责、徒刑、流放等处罚。

随着秦朝的灭亡,汉朝建立之后,司法制度发生了一些变化。

汉代加强了律法的立法和实施,制定了大量的法律典章,如《汉律》、《刑法》等。

汉代还设立了御史台,负责监督官员,打击贪污、弊端等不法行为。

唐宋时期,中国的司法制度进一步完善。

唐代的律令制度被宋代引入,刑罚也相对温和,注重审判证据的准确性和程序的公正性。

宋代进一步加强官员的监察,推行廉政政策。

同时,中国古代司法制度中开始出现一些新的变化,如审理机关逐渐分化出专门的审判机构,如刑部、都察院。

明清时期,中国的司法制度得到了进一步的和发展。

明代的刑法规定了更加细致化的刑罚种类和具体执行细则。

清朝时期,推行了配制完备的刑罚手册,对刑罚的种类、适用范围进行了进一步规范。

秦汉到明清的刑法制度

从秦汉到明清,刑法制度经历了一系列的发展和变化。

总体来说,可以划分为三个阶段:

1. 秦汉时期的旧五刑:包括墨、劓、刖、宫、大辟等肉刑。

2. 封建社会时期的“新五刑”:主要是笞、杖、徒、流、死五种新的体系。

3. 近代新五刑的发展成熟阶段:1911年清政府颁布的《大清新刑律》标志着封建五刑制度的废除,同时刑罚体系初步建立。

1997年通过的《中华人民共和国刑法》使国家的刑罚体系进一步完善,其中,刑罚分为主刑和附加刑。

主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑5类,附加刑罚、有罚金、剥夺政治权利、驱逐出境、剥夺财产4类。

请注意,虽然以上总结了从秦汉到明清的刑法制度发展阶段,但具体内容可能会根据历史时期和地域的不同而有所差异。

中国古代法律制度中国古代的法律制度可以追溯到早期的夏、商、周时期。

中国古代的法律体系主要包括立法、司法和监察机构等组成部分。

从夏朝开始,法律制度逐渐完善,并一直延续到清朝的结束。

中国古代的法律制度是由君主行使法律权力,以君主的旨意来制定、执行和审理案件。

君主依靠一系列君王法来管理国家事务。

这些君王法都是由君主根据社会需要和政治目的制定的,有着较为宽泛的内容。

在这个制度下,君主是最高法律权威,他通过诏令、制度、法令等方式对法律进行制定和宣布。

中国古代的法律制度还包括了司法和监察机构。

在周朝,国家设立了司法官和监察官来进行民事和刑事案件的审判和监察。

司法官负责处理县级以下的案件,而监察官则负责监督官员的廉政。

司法官和监察官都是由君主任命的。

中国古代的法律体系还有一些特有的特点。

一个重要的特点是以家族为基础的责任制度。

在古代的中国社会中,家族是一个重要的社会单位,人们一般都有归属感和责任感。

因此,在法律制度上,强调家族成员之间的互助和责任。

如果一个家族的人犯罪了,整个家族都必须为之承担责任。

此外,中国古代的法律制度也注重刑罚的威慑作用。

在古代中国,刑罚被视为惩罚和警示的手段。

刑罚种类繁多,包括笞刑、流刑、杖刑、处死等。

不同的刑罚适用于不同的犯罪行为,旨在起到威慑和警示的作用。

另一个重要的特点是重视教育和改造的思想。

中国古代的法律制度注重对罪犯的改造和教育。

一般情况下,刑罚执行完后,罪犯会被放逐或流放到一个偏远地区,以便接受社会影响的改造。

这种方式不仅是为了惩罚罪犯,更重要的是为了使他们有机会改过自新。

总体而言,中国古代的法律制度有其独特的性质和特点。

在整个中国古代历史中,法律制度的发展经历了不同朝代的变迁和演变,不断地进行完善和。

这些法律制度不仅具有实用性,也代表了中国古代社会和文化的特点。

《法经》法经是中国历史上第一部比较系统的封建成文法典。

它的制定者是战国时期著名的改革家李悝。

内容:1《法经》可分为三个组成部分,前四篇“正律”、杂律和具律,主要内容是治“盗”“贼”。

2《盗》法是保护封建私有财产的法规;3《贼》法是防止叛逆、杀伤,保护人身安全和维护封建社会秩序的法规。

4《囚》是关于审判,断狱的法律;5《捕》是关于追捕犯罪的法律;6《杂》是有关处罚狡诈,越城,赌博,贪污,淫乱等行为的法律.7《具》是一篇关于定罪量刑中从轻从重等法律原则的规定,相当于近代法律的总则部分。

评价:1.《法经》作为历史上第一部比较系统、完整的封建成文法典,在中国封建立法史上具有重要的历史地位。

2.《法经》是战国时期政治变革的重要成果,也是这一时期封建立法的典型代表和全面总结。

《法经》作为李悝变法的重要内容,也是对这一时期社会变革的肯定。

3《法经》的体例和内容,为后世成文法典的编纂奠定了重要基础。

从体例上看,《法经》六篇为秦、汉直接继承,成为秦、汉律的主要篇目,魏、晋以后在此基础上又进一步发展,最终形成了以《名例》为统率,以各篇为分则的完善的法典体例。

在内容上,《法经》中“盗”、“贼”、“囚”、“捕”、“杂”、“具”各篇的主要内容也大都为后世法典所继承与发展。

《魏律》229年三国时期魏国的一部主要法典。

公元229年(魏明帝太和三年)魏明帝命陈群、刘劭等增删汉律而成。

魏律是在汉《九章律》的基础上,改兴律为擅兴律,删除厩律,改具律为刑名并列于全律之首,增加劫掠、诈伪、告劾、毁亡、系讯、断狱、请赇、惊事、偿赃和免坐等十篇,共计18篇。

魏律对两汉旧律的改革,体例上,将《法经》中“具律”改为刑名,置于律首。

体现对法律原则重要性的认识提高。

(具律是《法经》的总则和序例,即总论性的律文)刑连坐范围,将法定刑分为死、髡、完、作、赎、罚金、杂抵罪七种。

《泰始律》267年评价:《泰始律》是中国封建社会中第一部儒家化的法典,第一部全国通行的有注释的法典,其主要特点是“峻礼教之防,准五服以制罪”。

唐朝是中国历史上一个繁荣昌盛的时期,其立法内容主要包括以下几个方面:

1. 律令制度:唐朝建立了完善的律令制度,其中以《唐律疏议》最为著名。

律令制度包括刑律和行政法规两部分,规定了各种刑法和行政法规,如刑律、刑法、刑律等,为社会秩序的维护和国家管理提供了制度保障。

2. 土地制度:唐朝制定了一系列的土地政策,包括均田制、井田制等。

均田制规定了土地的分配和耕种制度,保障了农民的土地权益,促进了农业生产的发展。

井田制则是一种封建领地制度,将土地分割成一定数量的田地,由地主统一管理。

3. 官制:唐朝建立了完善的官制体系,设立了各级官职,明确了官员的职责和权力。

唐朝官制分为三省六部制,即三省包括尚书省、门下省、中书省,六部包括吏部、礼部、兵部、刑部、户部、工部,管理国家政务。

4. 财政制度:唐朝建立了一套完善的财政制度,包括赋税制度、货币制度等。

赋税制度规定了各种赋税的征收标准和方式,确保了国家财政的稳定。

货币制度规定了铸币的种类和规格,促进了商品经济的发展。

5. 文教制度:唐朝非常重视文教事业,实行了一系列的文教政策,如设立国子监、科举制度等。

国子监是唐朝的最高学府,培养了一大批优秀的文人和政治家。

科举制度是通过考试选拔官员的制度,使得人才选拔更加公平和合理。

以上是唐朝的主要立法内容,这些制度的建立和完善,为唐朝的繁荣和稳定提供了重要保障,对中国历史的发展和演变产生了深远影响。

第1篇一、引言唐朝(618-907年)是中国历史上一个繁荣昌盛的时期,其法律制度在中国乃至世界法律史上都占有重要地位。

唐朝法律体系以儒家思想为基础,吸收了前代法律的传统,形成了独具特色的法律制度。

本文将详细介绍唐朝时期的法律规定,包括立法、司法、刑罚等方面。

二、唐朝立法概况1. 立法原则唐朝立法遵循以下原则:(1)以儒家思想为指导,强调礼法结合,维护封建等级制度。

(2)尊重历史传统,借鉴前代法律,形成一脉相承的法律体系。

(3)重视实际,针对社会问题,制定切实可行的法律。

2. 立法机构唐朝立法机构包括:(1)中书省:负责草拟法律、诏令等。

(2)门下省:负责审查法律、诏令等。

(3)尚书省:负责执行法律、诏令等。

3. 法律形式唐朝法律形式主要有:(1)律:国家基本法典,规定刑罚、罪名等。

(2)令:行政法,规定国家行政、财政、军事等事项。

(3)格:官吏守则,规定官吏行为规范。

(4)式:文告格式,规定公文、奏章等格式。

(5)敕:皇帝颁布的特别法令。

三、唐朝司法制度1. 司法机构唐朝司法机构包括:(1)大理寺:最高审判机关,负责审理重大案件。

(2)刑部:负责司法行政,下设都官、比部、律令等司。

(3)御史台:负责监察,下设台院、殿院、察院。

(4)地方司法机关:州、县两级设有刺史、县令等官员负责司法事务。

2. 司法程序唐朝司法程序包括:(1)起诉:原告向官府起诉,官府受理。

(2)调查:官府调查取证,查明事实。

(3)审理:官府审理案件,判决。

(4)执行:判决生效后,官府执行判决。

3. 司法制度特点(1)强调证据,重视证人证言。

(2)重视审慎,实行三司会审。

(3)注重法律适用,维护法律尊严。

四、唐朝刑罚制度1. 刑罚种类唐朝刑罚种类繁多,主要包括:(1)死刑:斩、绞、凌迟等。

(2)流刑:流放边疆,服劳役。

(3)徒刑:拘役、杖责等。

(4)笞杖刑:鞭打、杖责等。

(5)罚金、没官等财产刑。

2. 刑罚原则唐朝刑罚原则包括:(1)罪刑相当,刑罚与罪行相适应。

从古代刑事立法角度看“情”·“理”·“法”三者之间的关系【摘要】什么是法?法有什么用途?法当如何适用?自古至今,中国人的看法与西方人的看法有很多不同。

在国人的观念中,法律不一定是一个本于自然正义形成的、有内在逻辑体系的强制性规范体系,而是“天理”、“国法”、“人情”三位一体的,能够预防和解决一切纠纷的公共技巧和治理术。

这一套技巧,其核心成分不是客观、真实、理性、冷峻的科学,而是因时制宜、无微不至的艺术。

本文试着从刑事立法角度来对“情”、“理”、“法”之间的关系进行阐述,体现出中国人自古对三者关系的认知。

【关键词】天理;国法;人情一、对三者分别进行论述(一)天理天理即指自然的法则。

《庄子·天运》:“夫至乐者,先应之以人事,顺之以天理,行之以五德,应之以自然,然后调理四时,太和万物。

”《韩非子·大体》:“寄治乱于法术,托是非于赏罚,属轻重于权衡;不逆天理,不伤情性。

”天理也做天道,迷信者谓天能主持公道。

儒家则把天理看作本然之性,程朱理学将“天理”引申为“天理之性”,是“仁、义、礼、智”的总和,即封建的伦理纲常。

《礼记·乐记》:“好恶无节于内,知诱于处,不能反躬,天理灭矣。

夫物之惑人无穷……灭天理而穷人欲者也。

”(二)国法《周礼·秋官·朝士》:“凡民同货财者,令以国法行之。

”《尚书·皋陶谟》说:“天叙有典,赖我五典五哉;天命有德,五章五服哉;天讨有罪,五刑五用哉!”这就是说,人间的法律制度出自天命、天意。

中文法字,在西周金文中写作“灋”,与其它汉字一样,是一个绝妙的意象丰富的象形文字。

由此可知,(1)法是一种判断是非曲直、惩治邪恶的(行为)规范,是正义的、公平的。

(2)法律是一种活动,是当人们相互间发生争执无法解决时,由廌公平裁判的一种审判活动;是当人们的行为不端、不公正时,由圣兽行使处罚的惩罚活动。

(3)法律的产生、实施离不开廌这一圣兽。

中国古代的刑事立法(一)

在《中国法制史》中刑法的内容占有很大的比重,而且比较重要。

纵观历史,历朝历代制定的刑法典的数量较多,内容也较丰富。

通过学习传统的刑法,我们可以发现历史的政治、经济、文化的缩影。

这也正是我们学习《中国法制史》的目的。

通过学习法律制度,了解历史上的法律发展状况,进而认识当时的社会情况。

然后分析总结,为现在的法治建设寻找出路。

(一)定罪量刑的原则

1.西周

(1)耄悼之年有罪不加刑

耄指八十,九十岁的老人;悼指七岁少年。

总起来讲,是说80、90岁的老人和7岁以下的孩子,其行为虽构成犯罪,法律不再追究责任。

这表明西周统治者重视犯罪主体的意识能力,并据此慎重考虑用刑问题。

(2)区分眚、非眚、非终、惟终

“眚”系指过失,“非眚”,则指故意;其中的“非终”系指偶犯,“惟终”系指惯犯。

总起来讲,西周注意区分犯罪主体主观形态,人有小罪,但属故意和惯犯,则不能不处以死刑。

相反,人有大罪,但属过失或遭际不可抗御的自然灾害而偶然发生的,则可不杀。

(3)“慎测浅深之量以别之”

凡断狱,审判官吏首先要考虑,犯罪者的罪行严重的程度,谨慎测度罪人的动机,以此区别量刑的轻重。

这表明西周刑罚适用原则有了新的进步,即不但考虑犯罪者的主观动机的善恶,同时也兼顾犯罪对社会危害的轻重,综合起来使用刑罚手段的立法意图。

(4)罪疑从赦

指在施刑之时,如罪犯所犯罪行有疑问时,量刑又在可轻可重之间,则要施以轻刑。

同时,上文和“赦从重”,是指罪犯所犯罪行已由故意入重罪,需要大赦时,则可以从重罪之上而赦之。

这可以视为中国古代有利于被原告原则的最早萌发,它对后世的慎刑思想产生了重大的影响。

(5)“刑罚世轻世重”

即所谓:“刑新国用轻典,刑平国用中典,刑乱国用重典”的刑罚适用原则。

这一原则的基本思想是,刑罚手段的运用要依形势而定,要视治安状况的优劣而分别实施。

其适用须有节度,不能一味使用重刑手段。

西周统治者把刑罚适用与稳定社会结合考虑,灵活处理各种不同犯罪,是当时刑罚适用原则的重要发展,在中国刑法史上具有重要的意义。

2.秦朝

(1)责任年龄

秦律规定,未成年人犯罪,不负刑事责任或减轻刑事责任。

对于成年与未成年秦朝以身高来划分。

秦规定,身高不到六尺,不负刑事责任。

按照身高来确定是否负担刑事责任,显然是不科学的。

但秦朝开始注意主体的犯罪能力以及根据不同的能力来划分是否犯罪,无疑又是进步的。

后世对责任年龄逐渐加以完善。

(2)区分有无犯罪意识(3)区分故意与过分

(4)数罪并罚

(5)共犯加重

(6)自首减刑

(7)诬告反坐

3.汉朝

(1)关于刑事责任年龄

(2)亲亲得相首匿

亲亲得相首匿是汉朝定罪量刑的原则之一,指一定范围的亲属之间除谋反、大逆以外,可以互相首谋隐匿犯罪而不负刑事责任。

最早提出这一伦理原则的是孔子,将该伦理原则上升为刑罚适用原则的是西汉宣帝。

(3)先自告除其罪

(4)贵族官僚有罪先请

贵族官僚有罪先请是汉朝定罪量刑的原则之一,即一定级别的官僚贵族犯罪后,一般司法机关不得擅自处理,须奏请皇帝,由皇帝根据其官职高低、功劳大小等因素,决定刑罚的适用及减免。

4.唐朝

(1)八议。

八种人除了犯“十恶”罪以外的死刑罪,都可以享受“请”的特权。

这八种人包括议亲、议故、议贤、议能、议功、议贵、议勤、议宾。

(2)请。

通过上请的程序减轻刑罚。

享受“请”的人比享受“八议”的人身份低。

(3)减。

指七品以上的官员及有爵位的应“请”者的祖父母、父母、兄弟、姐妹、妻子、子孙犯流刑以下的罪,可以享有减刑一等的优待。

(4)赎。

指应议、请、减和九品以上的官及应“减”者的祖父母、父母、妻子、子孙犯流刑以下的罪,享受用铜赎罪的优待。

(5)官当。

指官员犯罪可用官品或爵位折抵徒刑和流刑的刑罚。

(6)免官。

指有品级的官员犯徒罪,通过免官职折抵刑罚。

(7)老、幼、废疾、笃疾犯罪减免刑罚。

(8)自首减免刑罚。

(9)同居有罪相为隐。

(10)共犯区分首从。

(11)二罪以上俱发。

对于数罪并发唐律采用并合论罪。

(12)本条别有制与力不同,即当《名例律》与其他十一篇的具体条文规定不一致时,按照具体条文。

(13)断罪无正条,即在判罪时在律中没有正面明确规定某一罪行如何处刑的条文。

(14)化外人相犯,即涉外案件的处理原则。

(二)罪名

1.商朝的罪名

(1)舍弃啬事

(2)不从誓言

(3)不吉不迪

(4)颠越不恭

(5)暂遇奸宄

(6)不有功于民2.西周的罪名

(1)违抗王命罪

(2)不孝不友罪

(3)寇攘与杀越人于货罪

(4)群饮罪

3.秦朝的罪名

(1)不敬皇帝罪

(2)诽谤与谣言罪

(3)以古非今罪。

就是以过去的事例指责现实的各项政策和制度。

(4)妄言罪

(5)非所宜言罪

(6)盗窃罪

(7)贼杀伤罪

(8)盗徙封罪。

盗徙封就是偷偷地移动田界的标志而侵犯他人的土地所有权。

构成“盗徙封”罪,处以赎耐。

(9)逋事或乏徭罪(10)投书罪,就是投递匿名信。

(11)不得兼方罪

4.汉朝的罪名

(1)阿当与附益

(2)僭越,诸侯百官的器用、服饰、乘舆要按照规制,不得逾制。

(3)出界,诸侯不得擅自出其封国国界。

(4)泄漏省中语

(5)欺谩、诋欺、诬罔

(6)非议诏书、毁先帝

(7)怨望诽谤政治

(8)左道,即邪道。

(9)废格诏书,官吏不执行而且阻碍皇帝诏令。

(10)不敬、大不敬

(11)阑入宫殿门、失阑

(12)大逆无道

(13)首匿罪(14)通行饮食,即为起义农民同情报、当向导、共给饮食。

(15)见知故纵,要求吏民见知有人犯法,必须举告,否则与犯法者同罪;要求上级长官对其所主管官吏的违法犯罪行为及时究举,不然同负刑事责任。

5.唐朝的罪名

(1)十恶,十种不可赦免的重大罪名。

即使贵族官员犯“十恶”罪,也不能享受“八

议”等减免刑罚的特权。

包括:谋反,谋大逆,谋叛,恶逆,不道,大不敬,不孝,不睦,不义,内乱。

(2)杀人罪

(3)伤害及保辜期限

(4)强盗、窃盗罪

(5)略卖人口罪

(6)官吏犯赃罪。

包括受财枉法赃、受财不枉法赃和受所监临赃。

8.明朝的罪名:(1)明朝严惩臣下结党和内外官交结:

明朝统治者鉴于唐、宋两朝臣下结党、削弱皇权、分散统治力量的教训,在采取废除丞相制度,不准后宫与宦官干预朝政等一系列措施以外,《大明律》中还专设“奸党”条,规定:“若在朝官员,交结朋党,紊乱朝政者,皆斩,妻子为奴,财产入官”。

(2)明朝严厉惩治贪官污吏:

在《大明律》中规定:对于受财枉法的所谓“枉法赃”,从严惩处,一贯以下杖七十,八十贯则绞;对于监守自盗,不分首从,并赃论罪,满四十贯即处斩刑;对于执行监察职务的所谓“风宪官”的御史,若犯贪污罪比其它官吏加重两等处刑。

9.工农民主政权时期

(1)反革命罪

确立了两个构成要件:其一,危害的客体须是苏维埃政府及革命利益;其二,犯罪主要目的须是意图保持或恢复地主资产阶级反动统治。

凡具备二要件者,不论以何种方式依反革命罪论处。

(2)一般刑事犯罪

10.抗日民主政权时期

(1)汉奸罪。

凡以破坏抗战为目的的行为均构成汉奸罪,立法中有明确规定。

(2)盗匪罪。

凡以抢劫为目的各种法律规定的犯罪行为,均构成盗匪罪。

(3)破坏边区罪。

凡以破坏边区为目的的各种法律规定的犯罪行为,均构成该罪。

(4)破坏坚壁财物罪。

是敌后根据地特有罪名。

坚壁财物也叫空室清野财物。

因防止日寇汉奸破坏与掠夺而将一切公私财物藏于地窖、山沟等隐蔽所的。

凡勾结敌伪挖索上述财物,或毁损、窃盗上述财物等行为,均构成该罪。

11.解放战争时期

(1)战争罪

(2)反革命罪。