新粤教版(2017版)小学三年级上册科学教学课件

- 格式:pptx

- 大小:27.14 MB

- 文档页数:350

新粤教版三年级科学上册全册教学设计目录第1课《蜻蜓与麻雀》教学设计 (2)第2课《蜻蜓与麻雀》教学设计 (5)第3课《壁虎与小猫》教学设计 (9)第4课《草地里的小动物》教学设计 (12)第5课《海洋里的动物》教学设计 (15)第6课《森林的动物》教学设计 (18)第7课《网上学习:保护动物》教学设计 (21)《探究技能观察》教学设计 (23)第8课《物质的溶解》教学设计 (27)第9课《能溶解得更快一些吗》教学设计 (31)第10课《能溶解多少物质》教学设计 (34)第11课《食盐还能分离出来吗》教学设计 (39)第12课《认识固体》教学设计 (42)第13课《认识液体》教学设计 (46)第14课《怎样测量液体的体积》教学设计 (50)第15课《认识气体》教学设计 (55)第16课《它们占据空间吗》教学设计 (59)第17课《它们的状态会变化吗》教学设计 (63)第18课《感受冷和热》教学设计 (68)第19课《测量温度》教学设计 (70)第20课《液体的热胀冷缩》教学设计 (74)第21课《气体的热胀冷缩》教学设计 (77)第22课《设计与制作:自制“小喷泉”》教学设计 (80)第23课《固体也会热胀冷缩吗》教学设计 (83)第1课《蜻蜓与麻雀》教学设计一、教材分析本课是教科版科学三年级上册第一单元“观察动物”的第1课。

本单元包括7节课,第1-3课主要引导学生分别通过观察和比较的方法,归纳鱼类和两栖类、昆虫和鸟类、爬行类和哺乳类动物的共同特征,初步学会辨别动物的类别。

第5-6课是引导学生观察和比较相同生活环境的动物具有的共同特征,知道动物的身体和运动方式等特征能适应相应的环境。

第7课网络课堂以及本单元的《探究技能:观察》是属于本单元的探究技能和学习方式的学习课型。

本课是本单元的起始课,但由于本课需要的主要探究技能是“观察”,因此本课安排在《探究技能:观察》一课之后,让学生在掌握了观察的探究技能后再开始本课的学习。

粤教科技版小学科学三年级上全册教案课件粤教科技版小学科学三年级上全册教案打开科学之门一.教学目标(一)知识性目标:1.列举周围常见的植物的名称,并能对常见植物进行简单分类。

2.养成爱护花草树木的习惯。

3.能指认植物的六大器官,知道各种器官的作用。

4.观察哺乳动物实物和标本,观看多媒体软件,指认一些主要器官。

(二)能力目标:认识常见动物的几种类型。

如昆虫、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类。

(三)情感目标:通过教师的介绍和引导,培养学生实事求是的态度,激发学生学习科学的兴趣和学科认同感。

二.教学重点、难点教学重点:认植物的六大器官,知道各种器官的作用。

教学难点:认识常见动物的几种类型。

三.教学方法分析归纳法、对比法。

四.教学准备图片:木叶虫、花螳螂(若虫)、竹节虫、枯叶螳螂。

视频:动物的伪装。

五.教学过程(一)导入新课导入:出示图片:四位主题人物乘坐着宇宙飞船,在浩瀚的宇宙中飞行,探索着宇宙的奥秘……提问:图片中你看到什么?想到什么?介绍:四位与我们一起学习的主题人物。

精灵可爱的小贝贝、喜欢做实验的彬彬、勤思考的妍妍、活泼好动的波波、最爱问“为什么”的琪琪。

讲述:从现在开始,主题人物将与同学们一起打开科学之门,去探索、去感受这神奇美妙的自然王国:去发现、去研究这奥妙无穷的科学世界!目的:通过教师的介绍和引导,激发学生学习科学的兴趣和学科认同感。

(二)图中藏着什么?导入:出示课本“动物的伪装”图片第1幅——木叶虫第2幅——花螳螂(若虫)第3幅——竹节虫第4幅——枯叶螳螂提问:这四幅图片中藏着四种昆虫,你能把它们找出来吗?讲述:自然界有这种隐藏本领的动物很多,我们一起跟着科学家的摄像机,看看动物伪装的本领。

视频:动物的伪装。

目的:通过从背景中寻找动物的活动,使学生感受自然界的奇妙无穷和多姿多彩。

(三)这是什么?导入:出示石英砂粒表面图像图片。

提问:猜一猜这是什么?活动:拿一颗实物砂粒让学生观察、比较,说实物与图片有什么不同。

新粤教版小学三年级上册科学全册教案一、教学内容二、教学目标1. 让学生了解和掌握人体基本构成、动物和植物的特征与分类、天气现象及四季变化、水和空气的基本知识。

2. 培养学生观察、思考和解决问题的能力,提高科学素养。

3. 激发学生对科学的兴趣,培养他们的探究精神和合作意识。

三、教学难点与重点重点:各章节的基本概念、现象和原理。

难点:理解人体构成、动物和植物的分类、天气变化的原因以及水和空气的重要性。

四、教具与学具准备1. 教具:挂图、模型、实物、实验器材等。

2. 学具:笔记本、笔、剪刀、胶水、彩纸等。

五、教学过程1. 导入:通过实践情景引入,激发学生兴趣。

例如,通过展示身体部位图片,引导学生探讨人体的奥秘。

2. 新课导入:讲解教材内容,穿插例题讲解,帮助学生理解和掌握知识点。

3. 随堂练习:设计针对性强、难度适中的练习题,让学生巩固所学知识。

4. 小组讨论:分组讨论,培养学生的合作意识和解决问题的能力。

5. 实践活动:进行实验或手工制作,让学生亲身体验科学的魅力。

板书设计简洁明了,突出重点。

以第一章为例,板书如下:第一章我们的身体1. 身体的基本构成2. 人体的器官和系统3. 健康的生活方式七、作业设计1. 作业题目:(1)列举三种动物,并说明它们属于哪一类动物。

(2)简述四季变化的原因。

(3)举例说明水在不同状态下的变化。

2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 反思:对本节课的教学效果进行反思,针对学生的掌握情况,调整教学策略。

2. 拓展延伸:布置课后实践作业,鼓励学生进行科学探究,如观察植物的生长过程、记录天气变化等。

同时,推荐相关科学读物,拓展学生的知识面。

重点和难点解析1. 教学目标的设定2. 教学难点与重点的确定3. 教具与学具的准备4. 教学过程中的实践情景引入、例题讲解、随堂练习、小组讨论和实践活动6. 作业设计7. 课后反思及拓展延伸一、教学目标的设定教学目标应具有可操作性和具体性,既要涵盖知识技能的掌握,也要关注学生的情感态度和价值观。

《液体的热胀冷缩》教学设计

活动1:水会溢出来吗

问题:我们烧开水时,通常不会将水壶盛满。

为什么不会装得太满水?

任务:观察水受热后会不会溢出来。

(提示:小心不要被热水烫伤)

教师示范:将装满水的锥形瓶放入大烧杯中,往大烧杯里加入热水,观察锥形瓶中液面的变化。

思考为什么会有这种变化。

汇报:锥形瓶液面慢慢升高后溢了出来,原因可能是水的体积变大了。

小结:水在受热后可能体积增大了。

活动2:液体会热胀冷缩吗

问题:锥形瓶里的水在受热时,体积是否增大了?探究温度变化时水的体积是否发生改变?

出示:实验装置的安装方法。

要求:将带有玻璃管的橡胶塞盖紧装满水的锥形瓶。

将锥形瓶依次放入任热水、常温水、冷水中,观察液柱的高度变化。

在学生活动手册上进行记录。

(在实验前、实验过程中都要在玻璃管上做好标记)师生交流:思考在实验中需要注意什么事项,如做好标记、按顺序放装置。

学生汇报:通过观察、比较不同时段玻璃管中的标记,发现水受热时体积膨胀了,遇冷时体积收缩了。

小结:水在受热或受冷时会发生热胀冷缩现象。

问题:其他液体是否也会有这种现象?

任务:尝试用食用油、牛奶等不同液体进行研究。

要求:选择自己喜欢的实验用液体开展实验,并在学生活动手册上记录。

活动:学生以小组为单位使用实验装置进行研究其他液体是否会热胀冷缩。

汇报:其他液体也和水一样,受热时体积膨胀了,遇冷时体积收缩了。

总结:水在受热或受冷时会发生热胀冷缩现象。

三、拓展活动

出示:温度计的图片。

拓展:是否可以利用液体的热胀冷缩原理自制温度计?。

新粤教版三年级科学上册全册教学设计目录第1课《蜻蜓与麻雀》教学设计 (2)第2课《蜻蜓与麻雀》教学设计 (5)第3课《壁虎与小猫》教学设计 (9)第4课《草地里的小动物》教学设计 (12)第5课《海洋里的动物》教学设计 (15)第6课《森林的动物》教学设计 (18)第7课《网上学习:保护动物》教学设计 (21)《探究技能观察》教学设计 (23)第8课《物质的溶解》教学设计 (27)第9课《能溶解得更快一些吗》教学设计 (31)第10课《能溶解多少物质》教学设计 (34)第11课《食盐还能分离出来吗》教学设计 (39)第12课《认识固体》教学设计 (42)第13课《认识液体》教学设计 (46)第14课《怎样测量液体的体积》教学设计 (50)第15课《认识气体》教学设计 (55)第16课《它们占据空间吗》教学设计 (59)第17课《它们的状态会变化吗》教学设计 (63)第18课《感受冷和热》教学设计 (68)第19课《测量温度》教学设计 (70)第20课《液体的热胀冷缩》教学设计 (74)第21课《气体的热胀冷缩》教学设计 (77)第22课《设计与制作:自制“小喷泉”》教学设计 (80)第23课《固体也会热胀冷缩吗》教学设计 (83)第1课《蜻蜓与麻雀》教学设计一、教材分析本课是教科版科学三年级上册第一单元“观察动物”的第1课。

本单元包括7节课,第1-3课主要引导学生分别通过观察和比较的方法,归纳鱼类和两栖类、昆虫和鸟类、爬行类和哺乳类动物的共同特征,初步学会辨别动物的类别。

第5-6课是引导学生观察和比较相同生活环境的动物具有的共同特征,知道动物的身体和运动方式等特征能适应相应的环境。

第7课网络课堂以及本单元的《探究技能:观察》是属于本单元的探究技能和学习方式的学习课型。

本课是本单元的起始课,但由于本课需要的主要探究技能是“观察”,因此本课安排在《探究技能:观察》一课之后,让学生在掌握了观察的探究技能后再开始本课的学习。

粤教科技版科学三年级上册1.鲫鱼与青蛙说课黑龙江省同江市第一小学刘正学尊敬的各位评委:我是来自同江市第一小学的科学教师。

我将要说课的内容是 1.鲫鱼与青蛙。

我将从以下几个方面进行说课。

一、说教材:鲫鱼与青蛙是粤教科技版科学三年级观察动物单元的第一课。

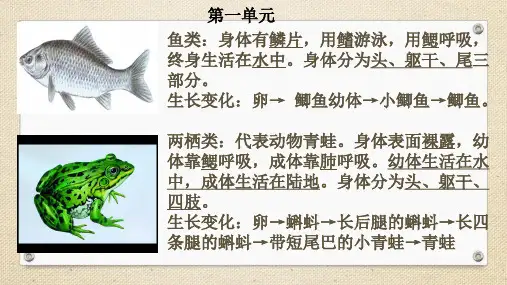

本课是认识鱼类和两栖类动物,主要包括观察比较鲫鱼和蝌蚪的幼体特征、生长发育和成体外形特征,归纳鱼类、两栖类的一般特征,并根据他们的一本特征开展动物分类活动。

二、说学情:鲫鱼和青蛙对于三年级学生来说并不陌生,三年级学生只是对鲫鱼和青蛙的外形有初步的了解,对于两种动物的身体体结构的异同并不清楚。

三、说教学目标:根据教材的编排意图,遵循课标精神,我制定了以下教学目标:科学知识目标:1、认识两栖类和鱼类,归纳两栖类和鱼类的共同特征。

2、运用对比的方法,了解鲫鱼与青蛙的区别。

3、观察多媒体软件,指认两栖类、鱼类的主要器官。

能力培养目标:1、了解观察生物外形的基本方法,培养观察、记录、归纳、判断的能力。

2、学习通过研究代表动物而归纳出该类动物一般特征的方法。

情感态度价值观:1、培养爱护小动物的情操。

2、感受动物世界的多样性。

四、说教学重点:综合以上的分析和理解,我确立教学重难点如下:本课的教学重点是观察比较蝌蚪和小鱼幼体外形的异同。

了解青蛙与鱼的发育区别和分类。

教学难点是学习通过研究代表动物而归纳鱼类和两栖类动物一般特征的方法。

五、说教法:基于上述教材分析,我根据自己对研究性学习,“启发式”教学模式和新课程改革的理论认识,结合本校学生实际,将从以下几点展开教学:观察法、讲述法。

六、教学准备:为了更好地突出重点,突破难点,我利用了以下材料辅助教学:水槽、蝌蚪与小鱼、有关鲫鱼、青蛙的视频等。

七、教学过程:根据学生原有的教学经验和认知规律,我把整个教学过程分成以下五个环节:(一)、导入新课。

出示情境图:提出探究问题:这是什么呀?它们长得像吗?明确任务:这节课我们就从鱼和青蛙的幼体入手,对比一下它们幼体的异同,了解它们生长发育的过程。