古代两河流域的城市

- 格式:ppt

- 大小:1.43 MB

- 文档页数:54

历史“古代两河流域”学生姓名授课日期教师姓名授课时长0.5小时1.两河流域的地理位置,在上海高考与会考的要求均为A,识记程度,难度系数1,常出现题型为选择题或地图填空题。

2.楔形文字与《吉尔伽美什》在上海高考与会考的要求均为A,识记程度,难度系数1,常出现题型为选择题。

3.《汉穆拉比法典》在上海高考与会考的要求均为A,识记程度,难度系数1,常出现题型为选择题。

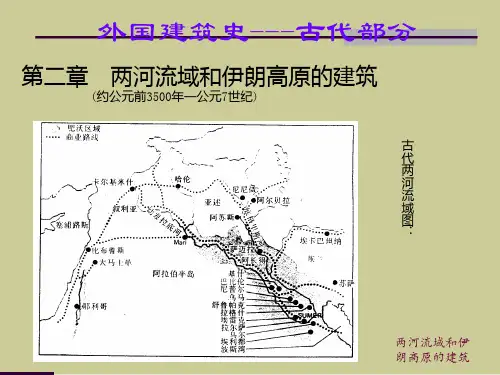

1.两河流域的地理位置两河流域的地理位置是指亚洲西部底格里斯河与幼发拉底河流经的区域,基本上位于今天的伊拉克共和国境内。

古希腊人称之为“美索不达米亚”,意为“两河之间的地方”。

两河流域是古代巴比伦文明的发源地。

古巴比伦文明其存在时间从公元前6000年到公元前2世纪,是人类最早的文明。

由于这两条河流每年的泛滥,所以下游土壤肥沃,富含有机物和矿物质,但同时该地气候干旱缺水,所以当地人公元前6000年就开始运用灌溉技术,灌溉为当地带来了大规模的人力协作和农业丰产。

经过数千年的演化,美索不达米亚于公元前2900年左右形成成熟文字、众多城市及周围的农业社会。

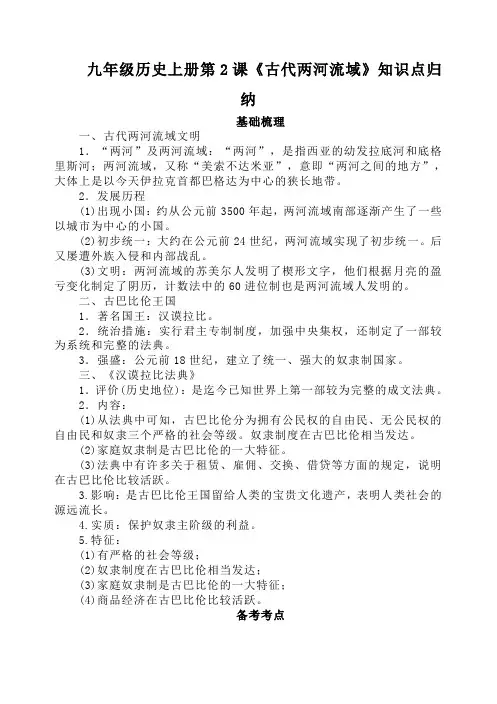

2.楔形文字楔形文字是古代苏美尔人创造的象形文字,又被称为“钉头文字”,是迄今为止被发现的最古老的文字之一,也是古代两河流域最主要的文化成就。

【拓展】:楔形文字是约公元前3200年左右苏美尔人所发明,是世界上最早的文字之一。

在其约3000年的历史中,楔形文字由最初的象形文字系统,字形结构逐渐简化和抽象化,文字数目由青铜时代早期的约1000个,减至青铜时代后期约400个。

已被发现的楔形文字多写于泥板上,少数写于石头、金属或蜡板上。

书吏使用削尖的芦苇杆或木棒在软泥板上刻写,软泥板经过晒或烤后变得坚硬,不易变形。

3.《吉尔伽美什》《吉尔伽美什》是目前已知世界最古老的英雄史诗。

它早在四千多年前就已在苏美尔人中流传,经过千百年的加工提炼,终于在古巴比伦王国时期(公元前19世纪-前16世纪)用文字形式固定下来,成为一部巨著。

古代两河流域的文明两河流域文明的中心大概在现在的伊拉克首都巴格达一带,北部两河流域文明古称亚述,南部为巴比伦尼亚。

而巴比伦尼亚北部叫阿卡德,南部为苏美尔。

以下是店铺精心整理的关于古代两河流域的文明的相关文章,希望对你有帮助古代两河流域的文明这个文明的中心大概在现在的伊拉克首都巴格达一带,北部两河流域文明古称亚述,南部为巴比伦尼亚。

而巴比伦尼亚北部叫阿卡德,南部为苏美尔。

这一带远古时期居住着许多种族,是干旱区域,但下游土地肥沃,很早就发展了灌溉网络,形成以许多城市为中心的农业社会。

两河流域是世界上文化发展最早的地区,为世界发明了第一种文字——楔形文字,建造了第一个城市,编制了第一种法律,发明了第一个制陶器的陶轮,制定了第一个七天的周期,第一个阐述了创造世界和大洪水的神话。

至今为世界留下了大量的远古文字记载材料(泥版)。

两河流域,是指底格里斯河(Tigris)和幼发拉底河(Euphrates)之间的美索不达米亚平原(Mesopotamia,希腊文,意为“两河之间”,现伊拉克境内)。

北接亚美尼亚高原,南临波斯湾,东与西伊朗山脉为界,西与叙利亚草原和阿拉伯沙漠接壤。

新月沃地是指两河流域及附近一连串肥沃的土地。

两河流域的定期泛滥,使两河沿岸因河水泛滥而积淀成适于农耕的肥沃土壤。

包括今日的巴勒斯坦、约旦河、叙利亚、两河流域,由于在地图上好像一弯新月,所以美国芝加哥大学的考古学家詹姆斯布雷斯特德(James Henry Breasted)把这一大片的土地称为“新月沃地”。

新月沃地上有三条主要河流,约旦河,底格里斯河和幼发拉底河,共约40~50万平方公里。

早期高度文明历史学家把从公元前4000年到公元前3000之间的苏美尔文明称作“早期高度文明”,这一时期的文化有乌鲁克文化与杰姆代特奈斯尔文化,一方面,这一时期各苏美尔城邦都已经存在,苏美尔人的文字也已经存在,但是这段时期的历史仍然很不清楚,原因可能有多个方面的,比如考古发现的不充分,或者文明刚刚起步之时,本身尚未进行系统的历史记载等。

《古代两河流域》灌溉农业,生存之道《古代两河流域:灌溉农业,生存之道》在人类文明的长河中,古代两河流域的文明犹如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。

而支撑这一文明发展的重要基石之一,便是灌溉农业。

古代两河流域,又称美索不达米亚,大致位于现今的伊拉克境内。

这里地处干旱半干旱地区,气候炎热干燥,年降水量相对较少。

然而,底格里斯河和幼发拉底河两条大河却穿流而过,为这片土地带来了生机与希望。

在这样的自然环境下,灌溉农业应运而生。

早期的居民们逐渐认识到,仅仅依靠天然降水无法满足农作物生长的需求。

于是,他们开始尝试利用河水进行灌溉。

起初,这种灌溉方式可能还比较简单粗糙,或许只是在河边挖掘一些浅沟,将河水引至附近的农田。

但随着时间的推移,人们不断积累经验,灌溉技术也日益精进。

为了更有效地灌溉农田,人们修建了复杂的灌溉系统。

其中包括运河、水渠、水坝等设施。

运河宛如一条条巨大的血管,将河水输送到更远的地方;水渠则如同毛细血管,将水精准地分配到每一块农田;而水坝则起到了调节水流、蓄水防洪的重要作用。

这些灌溉设施的修建,需要大量的人力、物力和财力投入,也反映了当时社会的组织能力和技术水平。

灌溉农业的发展,为古代两河流域带来了丰富的物产。

这里种植的农作物种类繁多,其中小麦、大麦是主要的粮食作物。

充足的粮食供应,不仅满足了人们的温饱需求,还为社会的发展提供了稳定的基础。

同时,灌溉农业也促进了其他产业的兴起。

例如,由于粮食有了剩余,人们开始发展畜牧养殖业,饲养牛、羊、猪等家畜。

丰富的农产品还为手工业提供了原材料,推动了纺织、酿酒、制陶等行业的发展。

然而,灌溉农业并非一帆风顺,也带来了一些问题和挑战。

长期的灌溉导致土地盐碱化问题日益严重。

由于河水含有一定的盐分,在灌溉过程中,水分蒸发后,盐分便留在了土壤中。

随着时间的推移,土壤中的盐分不断积累,影响了农作物的生长。

为了解决这一问题,古代居民们尝试了各种方法,如休耕、轮作等,但效果并不十分理想。

古巴比伦是现在的哪个国家古巴比伦王国(约公元前3500年左右-公元前729年)位于美索不达米亚平原,大致在当今的伊拉克共和国版图内。

距今约5000年左右,这里的人们建立了国家,到公元前18世纪,这里出现了古巴比伦王国。

古巴比伦王国是四大文明古国(四大文明古国分别是中国、古巴比伦、古埃及、古印度)。

四大古国文明的意义并不在于时间的先后,而在于它们是现代文明的起源地。

古巴比伦文明是两河流域文明的重要组成部分,两河流域文明还包括苏美尔文明、阿卡德文明、亚述等重要组成部分。

它的首都位于今伊拉克境内巴格达以南幼发拉底河畔。

东经4425,北纬3233。

巴比伦王国有世界八大奇迹之一的巴比伦空中花园。

古巴比伦位于美索不达米亚平原,大致在当今的伊拉克共和国版图内。

在公元前3000年左右,这里的人们建立了国家,到公元前18世纪.这里出现了古巴比伦王国。

美索不达米亚是古希腊语,意为两条河中间的地方,故又称为两河流域。

两河指的是幼发拉底河和底格里斯河。

巴比伦(Babylon)是世界著名古城遗址和人类文明的发祥地之一。

它位于伊拉克首都巴格达以南90公里处,幼发拉底河右岸,建于公元前2350多年,是与古代中国、印度、埃及齐名的人类文明发祥地。

巴比伦意即神之门,由于地处交通要冲,神之门不断扩展,成为幼发拉底河和格里底斯河两河流域的重镇。

公元前2022年至公元前1000年曾是西亚最繁华的政治、经济以及商业和文化中心,这里还曾是古巴比伦王国和新巴比伦王国的首都。

古巴比伦城垣雄伟、宫殿壮丽,充分显示了古代两河流域的建筑水平。

幼发拉底河自北向南纵贯全城,城内的主要建筑埃萨吉纳大庙及所属的埃特梅兰基塔庙,高达91米,基座每边长91.4米,上有7层,每层都以不同色彩的釉砖砌成,塔顶有一座用釉砖建成、供奉玛克笃克神金像的神庙。

据说,这就是《圣经》中耶和华变乱人们的语言,致使人们未能造成通天的巴别塔。

城内古建筑精华之一的女神门,高12米、宽近20米,门墙镶嵌着形象生动的釉彩动物图案,还有被称为世界七大奇迹的空中花园,引人注目的人与狮子搏斗的石刻雕像。

古代两河流域笔记摘要:1.两河流域的地理位置及历史背景2.两河流域的文明发展3.楔形文字的发明与传播4.两河流域的城市建设与法律制度5.两河流域的农业社会与灌溉网络6.两河流域对世界文化的贡献正文:古代两河流域位于今天伊拉克境内,是幼发拉底河和底格里斯河之间的区域。

这个地区被称为“美索不达米亚”,意为“两河之间的地方”。

古代两河流域是人类历史上最古老的文明之一,其文化发展对世界产生了深远的影响。

在两河流域的文明发展过程中,楔形文字的发明与传播具有重要意义。

楔形文字是人类历史上最早的文字之一,大约出现在公元前3200 年左右。

这种文字是用楔形的符号刻画在泥板上的,用于记录商业、行政、宗教等各方面的信息。

楔形文字的出现极大地促进了人类社会的交流与进步,为后来的各种文字体系奠定了基础。

两河流域的城市建设与法律制度也取得了显著的成就。

这一地区的城市规划相当先进,其中最著名的城市包括巴比伦、亚述和苏美尔等。

这些城市拥有完善的城市设施,如城墙、护城河、市场、神庙和宫殿等。

在法律制度方面,两河流域的法律体系被认为是世界上最早的成文法体系之一。

这些法律涉及了刑事、民事、商事等多个方面,为后来的法律制度发展奠定了基础。

两河流域的农业社会与灌溉网络也是其文明的重要组成部分。

这一地区的土地肥沃,但由于气候干燥,需要发展灌溉网络来保证农业生产的顺利进行。

古代两河流域的灌溉系统非常发达,其中包括了运河、水井、水车等设施。

这些灌溉设施不仅保证了粮食产量,还促进了手工业和商业的发展。

总之,古代两河流域对世界文化做出了巨大的贡献。

这一地区的楔形文字、城市建设、法律制度和灌溉网络等方面的发展,为人类社会的进步提供了重要动力。

部编版历史九上第2课《古代两河流域》知识梳理一、古代两河流域文明1两河流域指西亚的幼发拉底河与底格里斯河,又称“美索不达米亚”,是今天伊拉克首都巴格达为中心的狭长地带。

2、两河流域文明约公元前3500年,两河流域南部逐渐产生了一些以城市为中心的小国。

约公元前2400年,两河流域实现了初步统一。

古巴比伦王国时期,汉谟拉比建立了统一、强大的奴隶制国家。

两河流域的苏美尔人,发明了“楔形文字”,还制定了阴历和发明了60进位制。

古巴比伦王国灭亡后,还经历了亚述帝国和新巴比伦王国,公元前539年,波斯消灭新巴比伦王国,两河流域文明终结。

二、古巴比伦王国古巴比伦王国原是幼发拉底河中游的一个小国。

第六代国王汉谟拉比对外采取远交近攻的策略,完成了两河流域中下游地区的统一事业。

汉谟拉比实行君主专制制度,加强中央集权,制定较为系统和完整的法典。

汉谟拉比统治时期,古巴比伦王国最强盛的时期。

公元前1595年,古巴比伦王国被外族灭亡三、《汉谟拉比法典》地位《汉谟拉比法典》是迄今已知世界第一部较为完整的成文法典。

古巴比伦社会古巴比伦三个社会等级:拥有公民权的自由民、无公民权的自由民和奴隶。

战俘是奴隶的主要来源,也有奴隶买卖现象。

家庭奴隶制是古巴比伦的一大特征。

法典中关于租赁、雇佣、交换、借贷等方面的规定,说明了古巴比伦商品经济比较活跃。

影响《汉谟拉比法典》是古巴比伦王国留给人类的宝贵文化遗产,表明人类社会的法制传统源远流长【同步测试】部编版九上第2课《古代两河流域》1.被古希腊人称为“美索不达米亚"的地方位于今天的()A.伊朗B.伊拉克C.印度D.沙特阿拉伯2、两河流域的苏美尔人很早就发明了文字,他们发明了()A、象形文字B、楔形文字C、印章文字D、甲骨文3、两河流域初步实现统一大约是A、公元前2000年B、公元前2200年C、公元前2400年D、公元前3500年4、古巴比伦王国最强盛的时期是谁的统治时期()A、图特摩斯B、汉谟拉比C、苏姆阿布姆D、穆尔西里斯5、迄今已知世界上第一部较为完整的成文法典是A、《摩奴法典》B、《乌尔纳姆法典》C、《汉谟拉比法典》D、《查士丁尼法典》6、古巴比伦王国国王制定的汉谟拉比法典,是世界上现存的古代第一部比较完备的成文法典。

第1课古代两河流域一、古代两河流域的地理位置:指亚洲西部底格里斯河与幼发拉底河流经的地区,南临波斯湾,基本位于今天的伊拉克共和国国境内。

古代希腊人称之为“美索不达米亚”,意思是“两河之间的地方”。

二、王国的更替:大约公元前3500年至前3100年,苏美尔人成为这一地区古代文明的奠基者。

三、古代两河流域的文明成就1、文字:楔形文字,又被称为“钉头文字”,因为书写笔画的形状酷似木楔或钉子而得名,书写在泥板之上,也称泥板文字。

是迄今为止被发现的最古老的文字之一,也是古代两河流域最主要的文化成就。

2、文学:《吉尔伽美什》是古代两河流域的著名史诗,用楔形文字写成。

3、法律:《汉穆拉比法典》公元前1792年,汉穆拉比成为古巴比伦王国第六代国王。

颁行目的:更有效地规范王国的社会秩序,进一步巩固王国的统治。

特点(作用):宣扬君权神授。

全面维护统治集团的利益,保护社会成员的私有财产,严格规定了各个阶层的义务。

制定严格的等级制度,实行严刑酷法,严厉惩罚各种社会犯罪,奉行同态复仇原则等。

历史价值:《汉穆拉比法典》是目前已知的世界上第一部比较完备的成文法典,在世界法制史上占有重要地位,是了解和研究古巴比伦王国历史的第一手文献。

第2课古代埃及一、古埃及地理位置:位于非洲东北部,“埃及是尼罗河的赠礼”。

二、古埃及的统治:公元前3100年左右,埃及最终形成了统一的国家。

三、文明成就金字塔——最大的金字塔是胡夫金字塔金字塔的象征意义:是古埃及法老专制权力的象征;是古埃及人来世信仰的具体体现;是古埃及人创造性智慧的结晶;是古埃及社会经济和建筑技术发展的具体成就。

象形文字——古埃及人发明象形文字的时间:3500BC书写材料:纸草最为普遍。

消亡原因:文字本身缺乏普及性;受到了强势的希腊罗马文化和阿拉伯文化的冲击。

第3课古代印度一.种姓制度与吠陀时代吠陀时代:公元前14世纪,“雅利安人”部落从印度河流域征战到恒河流域。

公元前14世纪至公元前6世纪为“吠陀时代”;“吠陀”宗教经典。

文 图/鲁良快尼普尔(Nippur)是两河流域的圣城,在数千年的历史长河中一直处于两河流域宗教中心的位置,并且随着统治群体的变更,相继成为苏美尔人、阿卡德人、加喜特人、迦勒底人、波斯人、阿拉伯人的宗教祭祀场所。

随着伊斯兰教的兴起及扩张,尼普尔城被历史的尘埃掩埋于地下达一千多年。

工业革命以后,西方国家在强大的经济、政治、军事实力下,走出既有地域,开始在西亚、北非、中亚等地扩张势力。

进入埃及、两河流域的西方人,在不断的接触探索中发现,这些地区居然存在着他们从未想象到的远古文明,在漫漫黄沙之下埋藏着无以计数的古代遗迹和文物。

更为重要的是,这些文明和西方基督文明的源头存在着巨大联系,甚至西方文明可能是从两河文明延续下来的,《圣经》可能深深地受到了两河流域早期文学作品的影响。

为了追寻自身文明的根源,探究这些文明的奥秘,为了抢夺地下宝物,西亚北非考古从无到有,从少数业余爱好者探索到各尼普尔古城位置两河流域千年圣城尼普尔国派出众多专业考古队。

数十年间,考古活动便已经遍布整个地区。

19世纪末,沉睡千年的尼普尔城亦重见天日,向世人述说那段辉煌的历史。

毫无疑问,这一切都要归功于美国考古学家们孜孜不倦的努力。

长盛不衰的圣城“尼普尔”在苏美尔语中被称为EN.LIL 2ki,意为“恩利勒神的土地”,由此亦可看出这座城市的功能和定位。

尼普尔城位于两河流域下游,靠近底格里斯河,是两河流域南部苏美尔地区与阿卡德地区的分界线。

其具体位置在今天伊拉克首都巴格达以南100多公里处、巴格达与巴士拉之间。

这一重要的古代遗址,因为数千年的不断变迁及风沙的掩埋,到今日形成了一个高约18米,长约1000米的巨大沙丘。

尼普尔是古代两河流域延续时间最长久的城市,它并没有像乌尔、乌鲁克、拉尔萨等其他重要城市那样昙花一现,随着王朝的更替而衰落,相反它长盛不衰,一直延续。

其历史开始于史前的欧贝德文化时期(约公元前5300年),结束于伊斯兰时期(约公元800年),持续近6000年。

浅谈古代两河流域文明的优秀论文两河流域文明古代两河流域文明论文篇一两河流域神话经历苏美尔和阿卡德两个历史时期,时间跨度达2500年之久,神话无论在数量还是内容形式上都可称是该民族古代文化的重要遗产。

英国功能主义人类学家马林诺夫斯基认为:“神话在原始文化中有不可缺少的功用,那就是将信仰表现出来,提高了并加以制定;给道德以保障而加以执行;证明仪式的功效而有实用的规律以指导人群。

所以神话乃是人类文明中一项重要的成分,不是闲话,而是吃苦的积极力量;不是理智的解说或艺术的想象,而是原始信仰与道德智慧上实用的特许证书。

”要理解神话何以在古代两河流域文化中呈现丰富发达的特征,必须从冲话的文化功能人手,这在古代两河流域宗教研究中长期被学者忽视。

一、宣传宗教观念的文化功能古代两河流域神话中蕴含着丰富深刻的宗教观念,它们由一个个片面的主题共同组成了系统完整的宗教思想体系,这些宗教观念借助神话形式在广大民众中流行和传播,发挥着宣扬和统一广大民众宗教思想的文化功能,有效推动了神权政治文化机制的运行。

(一)宇宙世界和人类文明都是神灵创造和安排的宇宙创造神话解释的是天地怎样形成的问题。

苏美尔神话“畜牧与谷物”开头两行是这样说的:“在天和地的高山上,安神生出了安努那基(Anunnaki)。

”从中可知天与地最初是连接成为高山的,其中顶部是天,底部是地;那么天地又是由谁创造出来的?在一块苏美尔神名的泥板上,女神纳穆(Nammu)被写成“大瀛海”的象形文字,形容为“一个诞生出天与地的母亲”。

可知在苏美尔人看来,天与地是原始海的产物。

既然天地最初是相连在一起的,后来又是被谁分离开来的?神话“鹤嘴锄的发明”序言这样写道:“恩利勒从大地中带来土地的种子,计划把天从地上移开,计划把地从天上移开。

”可知把天与地分离开来的创世主神正是大气神恩利勒。

宇宙创造神话也反映在公元前1000年阿卡德创世神话“埃努玛・埃利什“(Enuma elis)中,该神话详细讲述了创世主神马尔杜克(Marduk)用咸水之神提阿玛特(Tiamat)的尸体上半身创造了天下半身创造了地的故事。