《经济地理学》第4章

- 格式:ppt

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:94

第四章商业和服务业区位论第⼀节克⾥斯泰勒的中⼼地理论⼀、中⼼地理论产⽣的背景与⽬的(⼀)形成的背景进⼊20世纪,资本主义经济的⾼度发展,加速了经济活动集聚的进程。

城市在整个社会经济中逐渐占据了主导地位。

(⼆)⽬的探索“决定城市的数量、规模以及分布的规律是否存在,如果存在,那么⼜是怎样的规律”这⼀课题。

(三)主要贡献1、提出聚落分布呈三⻆形、市场地域呈六边形的空间组织结构;2、分析了中⼼地规模等级、职能类型与⼈⼝的关系;3、建⽴了在“三原则”基础上的中⼼地空间系统模型。

⼆、中⼼地理论的有关基本概念(⼀)中⼼地、中⼼商品、中⼼地职能中⼼地:是周围区域的中⼼,是能够向周围区域的消费者提供各种货物或服务的地点;中⼼商品(含服务):在少数的地点(中⼼地)⽣产、供给,⽽在多数的地点消费的商品(货物与服务)。

中⼼地职能:供给中⼼商品的职能。

(⼆)中⼼性概念:中⼼性是指中⼼地对其周围地区的相对重要性,或者说是中⼼地发挥中⼼职能的程度。

◆测度:中⼼地供给其周围区域的中⼼商品和服务的总量:C=B1-B2式中:C——中⼼地的中⼼性;B1——中⼼地供给中⼼商品和服务的总量;B2——中⼼地供给中⼼地⾃身的中⼼商品和服务的数量。

(三)货物的供给范围:当消费者到中⼼地购买货物时,它是指消费者从居住地到中⼼地的移动距离;如果由商店送货的话,是指发送货物的移动距离。

◆货物供给范围上限(外侧界限)是货物供给范围的最⼤极限,即为中⼼地的某种中⼼商品能够到达消费者⼿中的空间边界。

◆货物供给范围下限(内侧界限)是供给货物的商店能够获得正常利润所需的最低限度的消费者的范围。

⻔槛⼈⼝:指某种中⼼职能在中⼼地布局能够获得正常利润所需的最低限度的⼈⼝。

(四)中⼼商品与中⼼地职能的等级1、根据货物的供给范围的⼤⼩可分为◆⾼级中⼼商品——货物供给范围的上限和下限都⼤的中⼼商品。

◆低级中⼼商品——货物供给范围的上限和下限都⼩的中⼼商品。

2、供给⾼级中⼼商品的中⼼地职能为⾼级中⼼地职能,反之为低级中⼼地职能(五)中⼼地的等级•中⼼地等级划分及特征⾼级中⼼地(具有⾼级中⼼地职能):数量少、服务范围⼴,提供的货物和服务档次⾼,种类多。

第一章绪论

1. 经济地理学的定义

第一篇经济活动区位

第二章、第三章

1.区位和区位因子的定义

2.什么是区间流,通达度和临空经济区

3.掌握杜能圈。

4.韦伯工业区位论中的运费指向论和劳动力成本指向论。

第四章、第五章

1.中心地与中心性的概念

2.中心地三原则与中心地系统的空间模型的K值

3.克里斯泰勒的中心地理论的意义

4.企业增长的战略与方法

第六章跨国公司区位

1.跨国直接投资的原因

2.公司总部的区位要求

3.R&D的区位要求

第二篇经济活动区位分析

第七章区位的结构与组织

1、主导产业、关联产业和基础性产业的定义

2、配第-克拉克定律

3、库兹涅茨法则

4、霍夫曼定理

5、区域空间结构的模式及演变

6、区域空间结构的演变

7、集聚与扩散机制

8、什么是农村工业化

9、区域创新网络

10、区域经济增长和区域增长极理论的定义

11、我国学者提出的区域经济增长阶段理论

12、产业集群的概念

13、经济区的概念

第九章区域之间的空间组织

1.赫希曼的极化—涓滴效应学说

2.梯度推移学说

3.中心—外围理论

4.区域经济联系的概念

5.新贸易学说

6.区域经济差异概念

7.区域经济协调发展的概念

第三篇经济活动全球化

1.什么是经济全球化。

经济地理学教学大纲第一章:引言经济地理学的定义和研究对象经济地理学的研究方法和意义第二章:地理环境与经济发展地理环境对经济发展的影响资源分布与经济活动自然灾害对经济的影响和应对措施第三章:城市化与区域经济城市与城市体系城市化进程对区域经济的影响城市规划与管理第四章:产业布局与经济增长产业布局的形成与演变产业集聚与经济增长跨国公司与全球产业重组第五章:交通与物流交通运输对经济的影响物流与供应链管理交通规划与可持续发展第六章:贸易与全球化国际贸易的地理模式全球化对国家和地区经济发展的影响贸易政策与区域经济合作第七章:城市空间结构与经济活动城市土地利用与城市内部空间结构城市扩张与城市边界城市功能区划与经济活动布局第八章:经济发展与环境保护经济发展对环境的影响可持续发展理念与实践环境保护政策与应对措施第九章:地理信息系统在经济地理中的应用地理信息系统的基本原理地理信息系统在经济地理研究中的应用地理信息系统对区域规划和决策的支持第十章:经济地理学的前沿领域和展望新兴产业和经济发展趋势城市化与城市发展的新挑战新技术对经济地理研究的影响结语:经济地理学的学科发展与意义培养学生的经济地理学思维和问题解决能力教学方法和评价方式参考文献:1. Adams, W. M., Aveling, R., Brockington, D., & Danks, F. (2004). Biodiversity conservation and the eradication of poverty. Science, 306(5699), 1146-1149.2. Castells, M. (2010). The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture. John Wiley & Sons.3. Florida, R. (2002). The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life. Basic books.4. Krugman, P. (1991). Geography and trade. MIT press.5. Storper, M., & Venables, A. J. (2004). Buzz: Face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4(4), 351-370.。

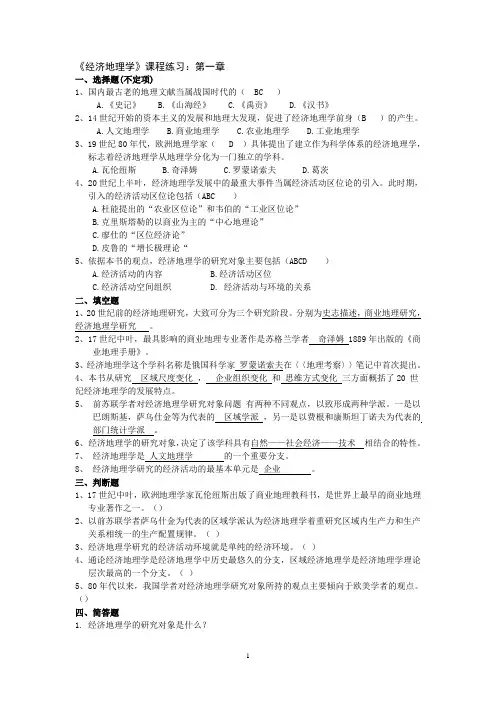

《经济地理学》课程练习:第一章一、选择题(不定项)1、国内最古老的地理文献当属战国时代的( BC )A.《史记》B.《山海经》C.《禹贡》D.《汉书》2、14世纪开始的资本主义的发展和地理大发现,促进了经济地理学前身(B )的产生。

A.人文地理学B.商业地理学C.农业地理学D.工业地理学3、19世纪80年代,欧洲地理学家( D )具体提出了建立作为科学体系的经济地理学,标志着经济地理学从地理学分化为一门独立的学科。

A.瓦伦纽斯B.奇泽姆C.罗蒙诺索夫D.葛茨4、20世纪上半叶,经济地理学发展中的最重大事件当属经济活动区位论的引入。

此时期,引入的经济活动区位论包括(ABC )A.杜能提出的“农业区位论”和韦伯的“工业区位论”B.克里斯塔勒的以商业为主的“中心地理论”C.廖仕的“区位经济论”D.皮鲁的“增长极理论“5、依据本书的观点,经济地理学的研究对象主要包括(ABCD )A.经济活动的内容B.经济活动区位C.经济活动空间组织D. 经济活动与环境的关系二、填空题1、20世纪前的经济地理研究,大致可分为三个研究阶段。

分别为史志描述,商业地理研究,经济地理学研究。

2、17世纪中叶,最具影响的商业地理专业著作是苏格兰学者奇泽姆 1889年出版的《商业地理手册》。

3、经济地理学这个学科名称是俄国科学家罗蒙诺索夫在〈〈地理考察〉〉笔记中首次提出。

4、本书从研究区域尺度变化,企业组织变化和思维方式变化三方面概括了20 世纪经济地理学的发展特点。

5、前苏联学者对经济地理学研究对象问题有两种不同观点,以致形成两种学派。

一是以巴朗斯基,萨乌仕金等为代表的区域学派,另一是以费根和康斯坦丁诺夫为代表的部门统计学派。

6、经济地理学的研究对象,决定了该学科具有自然——社会经济——技术相结合的特性。

7、经济地理学是人文地理学的一个重要分支。

8、经济地理学研究的经济活动的最基本单元是企业。

三、判断题1、17世纪中叶,欧洲地理学家瓦伦纽斯出版了商业地理教科书,是世界上最早的商业地理专业著作之一。

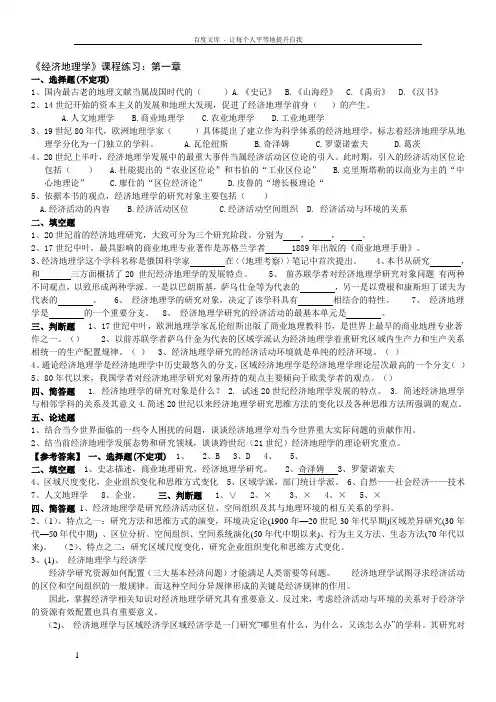

《经济地理学》课程练习:第一章一、选择题(不定项)1、国内最古老的地理文献当属战国时代的()A.《史记》 B.《山海经》 C.《禹贡》 D.《汉书》2、14世纪开始的资本主义的发展和地理大发现,促进了经济地理学前身()的产生。

A.人文地理学B.商业地理学C.农业地理学D.工业地理学3、19世纪80年代,欧洲地理学家()具体提出了建立作为科学体系的经济地理学,标志着经济地理学从地理学分化为一门独立的学科。

A.瓦伦纽斯 B.奇泽姆 C.罗蒙诺索夫 D.葛茨4、20世纪上半叶,经济地理学发展中的最重大事件当属经济活动区位论的引入。

此时期,引入的经济活动区位论包括() A.杜能提出的“农业区位论”和韦伯的“工业区位论” B.克里斯塔勒的以商业为主的“中心地理论” C.廖仕的“区位经济论” D.皮鲁的“增长极理论“5、依据本书的观点,经济地理学的研究对象主要包括()A.经济活动的内容B.经济活动区位C.经济活动空间组织D. 经济活动与环境的关系二、填空题1、20世纪前的经济地理研究,大致可分为三个研究阶段。

分别为,,。

2、17世纪中叶,最具影响的商业地理专业著作是苏格兰学者 1889年出版的《商业地理手册》。

3、经济地理学这个学科名称是俄国科学家在〈〈地理考察〉〉笔记中首次提出。

4、本书从研究,和三方面概括了20 世纪经济地理学的发展特点。

5、前苏联学者对经济地理学研究对象问题有两种不同观点,以致形成两种学派。

一是以巴朗斯基,萨乌仕金等为代表的,另一是以费根和康斯坦丁诺夫为代表的。

6、经济地理学的研究对象,决定了该学科具有相结合的特性。

7、经济地理学是的一个重要分支。

8、经济地理学研究的经济活动的最基本单元是。

三、判断题1、17世纪中叶,欧洲地理学家瓦伦纽斯出版了商业地理教科书,是世界上最早的商业地理专业著作之一。

()2、以前苏联学者萨乌什金为代表的区域学派认为经济地理学着重研究区域内生产力和生产关系相统一的生产配置规律。

影响零售业区位选择的基本因素:消费市场状况,购物空间的接近性,零售业间的竞争状况,及地价。

一、消费市场状况因素的作用主要是因为市场区域的大小、贫富和构成对零售业态选择和规模有着重要的影响作用。

消费人口规模及消费者收入是影响零售区位的两个重要因子。

人口密度大的区域零售区位一般较多且规模相对较大;与之类似的是在消费者收入高的市场区域,平均每个家庭消费量大,且消费档次也高。

正如高级购物中心一般指向高收入区域。

二、空间距离和交通条件的作用:消费者通常选择距离较短且交通便捷的零售点进行购买商品,而如果让消费者选择远距离的零售点去购买商品,这样消费者就需要多支付空间费或时间费,而如果多支付的空间费或时间费再加上商品的价格多于在近零售点购买支付的钱,那么消费者就亏了,理性消费者是不会做这样的选择的。

所以说消费者支付的这两个费用是决定消费者选择购物地点的重要因子。

再有交通设施条件好的市场区域,消费者所需支付的空间费或时间费也会下降,这样就极有可能增加消费者的购买量,扩大商品的销售范围以及商业的规模等级。

正如在重要的交通枢纽中心常能形成大型的商业中心。

三、零售业间的竞争:零售企业的区位选择和与其在同一区域经营同类型的的零售企业的数量和竞争力有密切的关系。

此外,竞争者之间是集中还是分散与企业的经营种类和市场的特性有关。

区位间的空间竞争属于同业种间的竞争有可能出现两种趋势,相互排斥趋于分散和在竞争中产生联合,在现实生活中,集聚趋势比分散趋势更明显。

四、地价的作用:地价是土地价值的经济反映,企业愿意支付的地价价格取决于土地预期可获得的利润。

地价的高低与土地的区位条件有关。

交通的便捷性、空间的关联性和周边环境的满意度是影响土地购买者支付土地价格的重要因子。

对于追求收入最大化的零售企业而言,最高地价区位是最佳选择,但这种选择必须支付高额地价,会造成成本增加,企业经营者必须慎重考虑这个问题。

因此不同类型的零售业所能支付的地价能力才是决定其区位选择的重要因子。

经济地理学第一章:序论1.经济地理学:是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境彼此关系的学科。

2.20世纪的经济地理学进展特点?(1)研究区域尺度的转变。

从偏重于对区域内的单体企业(农场、工厂、商业点)的微观分析,转变到对区域内各企业之间的联系和和谐进展的分析。

50年代以后研究区域尺度再从区域内转向区域之间,研究区域之间的进展问题。

最后再进展到研究经济活动的全世界化。

(2)研究企业组织的转变。

战后以来,作为经济地理学要紧研究客体的企业组织,加速向着多部门、多区域、跨国经营和全世界性经营进展。

(3)研究思维方式的转变。

标准性分析:从某一大体命题动身演绎推理出结果到实证分分:用统计和数学模拟方式探讨经济流动空间结构的形成规律到行为主义分析:强调对区位决策者行为的分析到结构主义分析:强调社会的实际需要,强调政治、社会力量在阻碍经济形成中所起的作用。

古典区位论与现代区位论在区别4.跨世纪经济地理学的理论研究重点有哪些?(1)人地关系的理论研究联合国里约热内卢会议发表的《21世纪议程》标志着在经济进展中人们加倍注意资源的可持续利用和生态环境的良性循环。

人们对进展经济和爱惜资源环境的关系的熟悉,已从本世纪上半叶的“环境决定论”,70年代罗马俱乐部的经济“零增加”以爱惜地球生态环境的思想,转移到资源环境与经济的和谐进展上来。

(2)全世界与地址关系的理论研究(3)区域经济进展的公平与效率的关系①效率至上②威廉逊的倒“U”型曲线论③胡鞍钢主张二者兼顾但偏向于公平。

(4)企业与区域经济进展的关系直接阻碍(技术、治理、产业关联)间接阻碍企业利益与区域利益之间并非完全重合第二章:经济活动区位的阻碍因素6.区位:要紧含义是某事物占有的场所;现代区位理论把区位概念为人类活动(人类行为)所占有的场所。

7.区位理论:是关于人类活动所占有场所的理论。

其大体内涵:一层是人类活动的空间选择;另一层是空间内人类活动的有机组合。

区位主体:指区位中占有其场所的事物。

第一章绪论§1 经济地理学的研究对象与特性1.1 研究对象经济地理学是研究地理环境在空间上的变化发展规律以及人类活动与地理环境的关系的科学研究任务从“人地关系”角度:经济地理学是研究经济活动与地理环境相结合关系的学科,它主要包括三方面的内容:(1)研究经济活动与地理环境相结合的规律(2)研究经济活动与地理环境相结合的两种基本形态a。

经济活动及经济活动体系与地理环境区位相结合b。

经济活动体系与一定区域(整体)地理环境相结合.(3)既研究经济活动与地理环境相结合的状态(形式、静态、特征),也研究它的形成、变化、发展过程(方式、动态、特征)规律。

从经济活动组织过程角度:经济地理学也可表述为是研究经济活动的地理空间组织决策的学科,研究如何将经济活动组织落实到地理空间中,也就是确定经济活动在地理空间中的位置、强度和关系强调的是组织的原理、过程与方式。

位置指的是经济活动实体在地理空间中占据的位置(区位)。

强度指的是经济活动实体在地理空间分布的范围大小和对地理环境的利用强度,包括密度。

关系指的是经济活动与地理环境及各要素(包括自然环境要素和社会经济环境要素)的关系。

研究任务(续)其研究任务可概括为:(1)研究经济活动的地理空间组织的原理(2)研究经济活动地理空间组织的两类组织(决策)方式(3)既研究经济活动地理空间组织的状态,也研究经济活动地理空间组织的过程(4)既要分别针对不同的经济活动,也要分别针对不同尺度的地理空间和不同特征的地理空间)来讨论经济活动的地理空间的组织,更要分别讨论经济活动个体的地理空间组织方式和区域整体经济体系的地理空间组织方式。

1。

2 学科特性经济地理学的地域性地理学必须与地域条件结合,研究各种现象的地域分异规律,这是地理学的灵魂,离开了地域性或地域性不强,实际上是失去了地理性,或是地理性不强。

经济活动的区位(用地)选择、活动(功能)分区、区域分工与协作、不平衡区域发展模式,都是体现地域分异的,即体现地域性。

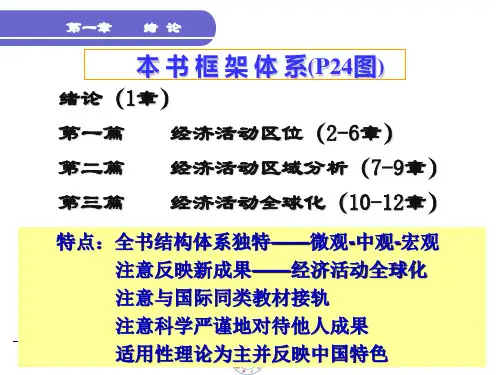

经济地理学李小建目录•内容提要•序•前言•第一章绪论•第一节经济地理学发展概述•一、 20 世纪前的经济地理学•二、 20 世纪的经济地理学发展特点•第二节经济地理学研究对象与学科体系•一、研究对象•二、学科体系•第三节经济地理学与相邻学科的关系•一、经济地理学在地理学中的地位•二、经济地理学与经济科学的关系•三、经济地理学与自然科学的关系•四、经济地理学与技术科学的关系•第四节经济地理学在社会经济发展中的作用•一、经济地理学对经济发展的理论意义•二、经济地理学对当今世界重大实际问题的贡献•三、跨世纪经济地理学的理论研究重点•第五节本书编写指导思想、结构及篇章安排•一、本书编写指导思想•二、本书的结构安排•第一篇经济活动区位•第二章经济活动区位的影响因素•第一节经济活动区位的基本概念•一、区位与区位理论•二、区位条件与区位因子•三、经济活动区位及其理论基础•第二节要素投入对经济活动区位的一般影响•一、土地因子对经济区位的影响•二、原材料因子对经济区位的影响•三、能源因子对经济区位的影响•四、资本因子对经济区位的影响•五、劳动力因子对经济区位的影响•第三节市场对经济活动区位的一般影响•一、市场规模对经济活动区位的影响•二、市场战略对经济活动区位的影响•三、市场特性对经济活动区位的影响•四、其它市场条件对经济活动区位的影响•第四节区域环境对经济活动区位的一般影响•一、产业环境对经济活动区位的影响•二、政府行为与政策环境对经济活动区位的影响•三、环境因素对经济活动区位的影响•四、可进入性对经济活动区位的影响•第五节交通及其对经济活动区位的一般影响•一、交通要素及其内涵•二、交通网的分布与联系•三、交通运输对经济活动区位的影响分析•第三章农业与工业区位理论•第一节杜能农业区位论•一、杜能农业区位论的背景与目的•二、杜能农业区位论概要•三、杜能农业区位论的应用研究•四、杜能农业区位论的意义•五、理论与现实第二节韦伯工业区位论•一、韦伯工业区位论的背景与目的•一、韦伯工业区位论概要•三、韦伯区位论的应用研究•四、韦伯区位论的意义•五、理论与现实•第三节其它工业区位理论•一、帕兰德的区位理论•二、胡佛的区位理论•三、区位的相互依存学派•四、廖什的市场区位理论•五、艾萨德的区位指向理论•六、格林哈特的工厂区位理论•第四节行为区位理论:收益性空间界限分析与行为矩阵•一、史密斯的收益性空间界限分析•二、普雷德的行为矩阵•第四章中心地理论•第一节克里斯塔勒的中心地理论•一、中心地理论产生的背景与目的•二、中心地理论的有关基本概念•三、中心地三原则与中心地系统的空间模型•四、中心地理论的实证研究•五、克里斯塔勒中心地理论的意义和存在的问题•第二节廖什的中心地理论•一、廖什的中心地系统•二、廖什理论与克里斯塔勒理论的差异•第三节中心地理论的发展•一、贝利和加里森的中心地模型•二、中心地的等级性•三、中心地系统的变化•四、人口密度与中心地•第四节中心地理论的应用研究•一、在集市研究上的应用•二、在国土规划与整治中的应用•三、在城市体系规划中的应用•第五章多部门企业(公司)区位•第一节企业增长的空间轨迹•一、企业增长动因及战略•二、企业的空间扩张•第二节企业空间演变模式•一、沃茨的市场区扩大模式•二、泰勒的组织变形及区域演化模式•三、哈坎逊的全球扩张模式•四、迪肯的全球转移模式•五、模式比较及在中国应用•第三节公司组织结构类型及其空间特征•一、公司组织结构主要类型•二、公司组织结构的空间特征•第六章跨国公司区位•第一节跨国直接投资区位选择•一、跨国直接投资原因•二、跨国投资的国别选择•三、跨国投资的微观区位选择•第二节跨国公司不同组分的区位选择•一、公司总部的区位特征•二、公司研究与开发机构的区位特征•三、公司生产单位的区位特征•第三节跨国公司对投资区经济发展的影响•一、跨国公司与投资地联系的背景•二、跨国公司对投资地经济发展的影响特点•三、跨国公司与投资地的相互作用关系•第二篇经济活动区域分析•第七章区域的结构与组织•第一节区域经济结构•一、区域产业分类•二、区域产业结构模式•三、区域产业结构演进理论•四、区域产业结构合理性评价•第二节区域空间结构•一、区域空间结构的基本要素•二、区域空间结构的经济意义•三、区域空间结构的模式及演变•四、区域空间结构的形成与发展机制•第三节城市与区域关系•一、城市的一般特征•二、城市形成与发展的区域约束•三、城市对区域发展的作用•第四节农村工业化与农区发展•一、农村工业化的特征•二、农村工业化对农区发展的作用•第五节技术创新与区域结构变迁•一、技术与技术创新•二、技术创新对区域结构变迁的作用机制•三、技术创新的空间差异与区域经济格局变化•第八章区域经济发展•第一节区域经济增长理论•一、区域经济增长因素•二、区域经济增长机制•三、区域经济增长阶段理论•第二节经济地域综合体•一、经济地域综合体概述•二、经济地域综合体的结构•三、经济地域综合体的建设与管理•四、经济地域综合体理论的现实有效性评价•第三节经济区与经济区划•一、经济区•二、经济区划•第九章区域之间的空间组织•第一节区域间经济发展关系理论•一、赫希曼的极化 - 涓滴效应学说•二、梯度推移学说•三、中心 - 外围理论•四、区域相互依赖理论•第二节区际联系•一、空间相互作用理论•二、区域分工理论•三、区域合作理论•第三节区域经济差异与协调•一、区域经济差异概述•二、区域经济差异的可控性分析•三、区域经济协调发展•第三篇经济活动全球化•第十章经济活动全球化发展过程及影响因素•第一节发展历史•一、经济全球化的形成•二、经济全球化与世界经济一体化的关系•三、经济全球化的理论基础•第二节经济全球化的影响因素•一、技术进步•二、跨国公司的兴起与发展•三、国家的经济调节及干预作用•四、国际经济协调•第三节经济活动全球化特点及地理意义•一、世界贸易不断扩大、世界生产要素市场逐步建立•二、经济全球化发展地域差异明显•三、国际水平分工进一步发展、经济格局发生变化•四、经济全球化呈现多极化趋势•第四节经济活动全球化趋势•一、随着科技发展,世界各国经济合作条件进一步改善,有利于全球化发展•二、国际间人员、文化的交流将为经济全球化创造良好的舆论环境•三、国际资源交流参与各方可获利性将克服国家间利益分配上的争执,使经济全球化具有波状推进的特点•四、国家间生产力发展水平的巨大差异在一定程度上将阻碍经济全球化进程•第十一章经济活动全球化的产业分析•第一节车工业•一、汽车及汽车工业•二、汽车工业的影响因素及布局变化•第二节电子工业•一、生产格局的全球化•二、消费市场的全球化•三、技术、资本、劳动力、交通是重要区位因子•第三节服务业•一、现代服务业的发展条件•二、现代服务业特征•三、邮电通信业及其布局•四、国际服务贸易及其布局•第十二章经济活动全球化的区域影响•第一节新的国际分工格局•第二节全球化与当地化•第三节发展中国家的机遇与挑战•一、全球化带给发展中国家工业化的机遇与挑战•二、不同地区全球化效益的差异•三、经济全球化与民族国家经济主权独立的关系•四、发展中国家全球化对策•五、东南亚金融危机及其启示•第十三章经济地理学研究方法•第一节公司(企业)调查及分析方法•一、企业问卷调查及定量分析•二、企业案例调查及定性分析•第二节经济地理区域及部门分析方法•一、区域经济地理条件评价方法•二、区域人口、就业和经济活动模型分析•三、项目评估与方案优选•第三节经济地理信息系统•一、地理信息系统(GIS)•二、经济地理信息系统•第十四章经济地理学理论新进展•第一节新产业区研究•一、新产业区概念由来•二、新产业区研究的主要问题•三、研究新产业区的意义•第二节经济活动地理研究的社会化•一、马克思主义地理学•二、福利地理学( Welfare Geography )研究•第三节克鲁格曼的经济地理观点•一、新贸易理论( new trade theory )•二、对经济地理学传统的看法•三、克鲁格曼空间经济模型•四、克鲁格曼经济地理研究的特点前言记得三四年前,有一个学生来买我的书,从衣袋里掏出钱来放在我手里,那钱上还带着体温。

经济地理学复习资料第⼀章:绪论1、20世纪前的经济地理学的相关研究,可分为史志描述、商业地理和经济地理学三个阶段。

2、国最古⽼的经济地理⽂献是:《⼭海经》和《禹贡》。

3、20世纪经济地理学发展特点(三个变化):20世纪,经济地理学发展⼗分迅速,成果⼤量增加,研究领域不断拓宽,分析所依据的⽂献并不局限于经济地理学家的成果。

研究区域尺度的变化:经济活动区位论的引⼊,兼顾部经济效果何如企业的外部经济问题,更多的关注经济活动的全球化。

研究企业组织的变化:经济地理学研究加速向着多部门、多区域、跨国经营和全球性经营发展。

研究思维⽅法的变化:当今的经济地理学研究,多为各种研究尺度、各种类型的企业组织研究⽅法、各种研究思维⽅法兼蓄并存。

4、★学科体系根据研究对象的不同,经济地理学具有如下分⽀学科。

(⼀)通论经济地理学通论经济地理学是经济地理学理论层次最⾼的⼀个分⽀。

它把经济活动作为⼀个整体,研究其区位、空间组织及其与环境关系的⼀般原理。

如关于⾃然条件和社会经济条件对经济活动的影响分析,经济活动的区位分析,区域经济发展的⼀般规律,经济地理学研究的思维⽅式和技术⽅法,经济地理学发展趋势,等等。

(⼆)区域经济地理学区域经济地理学是经济地理学历史最悠久的分⽀。

记述阶段的经济地理,多以区域经济地理的形式出现。

区域经济地理学以地域畴明确的区域为单位,研究其经济发展条件、经济结构、地域⽣产综合体与经济中⼼的形成与发展、⽣产地域分⼯以及与其它区域的关系等。

(三)部门经济地理学部门经济地理学以经济活动的某⼀部门为单位,研究其区位、空间组织及其与环境的关系。

部门经济地理的研究,在20世纪得到迅速发展。

在总结各部门实践的基础上,逐步形成了部门经济地理学的理论与⽅法,并⽤以解决实际中的问题。

包括农业地理学、⼯业地理学、交通地理学、商业地理学、信息业经济地理学。

(四)公司(企业)地理学公司地理学是研究公司空间结构、空间⾏为及其与环境的关系的学科。