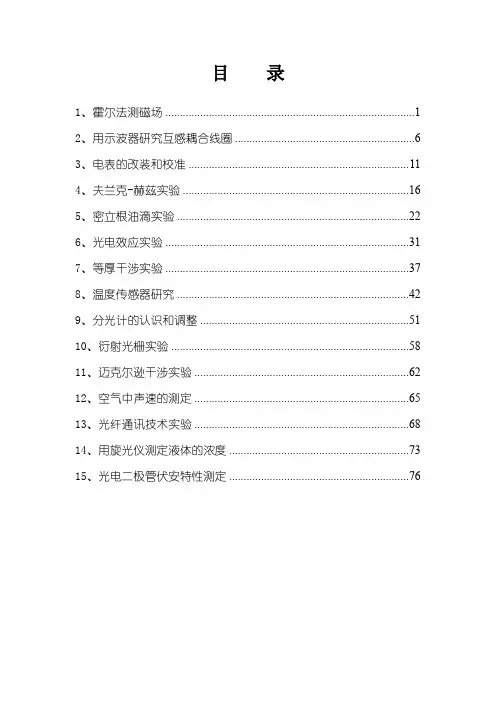

昆明理工大学大一上物理演示实验

- 格式:doc

- 大小:226.50 KB

- 文档页数:5

大学物理演示实验报告院系名称:勘察与测绘学院专业班级:资源1242姓名:王延平学号:1201431226斯特林热机演示实验试验目的:初步了解热机的工作原理以及热机正向和逆向循环工作的用途。

实验原理:斯特林热机(Stirling Engine),是一种由外部供热使气体在不同温度下作周期性压缩和膨胀的封闭往复式发动机。

它由苏格兰牧师斯特林提出。

斯特林热机采用封闭气体进行循环,工作气体可以是空气、氮气、氦气等。

如图1所示,在热机封闭的气缸内充有一定容积的工作气体。

汽缸一端为热腔,另一端为冷腔。

置换器活塞推动工作气体在两个端之间来回运动,气体在低温冷腔中被压缩,然后流到高温热腔中迅速加热,膨胀做功。

如此循环不休,将热能转化为机械能,对外做功。

理论上,斯特林热机的热效率很高,其效率接近理论最大效率(称为卡诺循环效率)。

但二者又有所不同,前者由两个等温过程和两个等容过程构成,如图2所示。

而后者由两个等温过程和两个绝热过程构成。

斯特林热机属于可逆热机,既可用于制热,又可用于制冷;既可将热能→机械能,又可将机械能→热能。

如果用于制冷,则图2中的四个热力学循环将沿逆时针方向进行。

图2 斯特林热机的四个循环过程图1 斯特林热机下面结合循环图(图2)和活塞运动图(图3),来详细分析一下斯特林热机的四个循环过程。

一个装有两个对置活塞的气缸,在两个活塞之间设置一个回热器。

可以把回热器设想成一块交替放热和吸热的热力海绵。

回热器和活塞之间形成了两个空间。

一个称为膨胀腔,使它保持高温Tmax;另一个称为压缩腔,使它保持低温Tmin。

因此,在回热器两端有一个温度梯度Tmax-Tmin。

假设回热器在纵向没有热传导,与卡诺循环情况一样,假设活塞在运动中无摩擦,工作气体在气缸中无泄露损失。

循环开始时,设压缩腔活塞处于外止点,膨胀腔活塞处于内止点并紧靠回热器端面。

这样,全部工作气体都处于冷的压缩腔内。

因为此时的容积为最大值,所以工作气体的压力和温度都处于最小值,用图2和图3中的点1表示。

大学物理课题演示实验报告5篇大学物理课题演示实验报告 (1)一、实验任务精确测定银川地区的重力加速度二、实验要求测量结果的相对不确定度不超过5%三、物理模型的建立及比较初步确定有以下六种模型方案:方法一、用打点计时器测量所用仪器为:打点计时器、直尺、带钱夹的铁架台、纸带、夹子、重物、学生电源等.利用自由落体原理使重物做自由落体运动.选择理想纸带,找出起始点0,数出时间为t的p点,用米尺测出op的距离为h,其中t=0.02秒×两点间隔数.由公式h=gt2/2得g=2h/t2,将所测代入即可求得g.方法二、用滴水法测重力加速度调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取50—100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2.方法三、取半径为r的玻璃杯,内装适当的液体,固定在旋转台上.旋转台绕其对称轴以角速度ω匀速旋转,这时液体相对于玻璃杯的形状为旋转抛物面重力加速度的计算公式推导如下:取液面上任一液元a,它距转轴为_,质量为m,受重力mg、弹力n.由动力学知:ncosα-mg=0(1)nsinα=mω2_(2)两式相比得tgα=ω2_/g,又tgα=dy/d_,∴dy=ω2_d_/g,∴y/_=ω2_/2g.∴g=ω2_2/2y..将某点对于对称轴和垂直于对称轴最低点的直角坐标系的坐标_、y测出,将转台转速ω代入即可求得g.方法四、光电控制计时法调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取50—100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2.方法五、用圆锥摆测量所用仪器为:米尺、秒表、单摆.使单摆的摆锤在水平面内作匀速圆周运动,用直尺测量出h(见图1),用秒表测出摆锥n转所用的时间t,则摆锥角速度ω=2πn/t摆锥作匀速圆周运动的向心力f=mgtgθ,而tgθ=r/h所以mgtgθ=mω2r 由以上几式得:g=4π2n2h/t2.将所测的n、t、h代入即可求得g值.方法六、单摆法测量重力加速度在摆角很小时,摆动周期为:则通过对以上六种方法的比较,本想尝试利用光电控制计时法来测量,但因为实验室器材不全,故该方法无法进行;对其他几种方法反复比较,用单摆法测量重力加速度原理、方法都比较简单且最熟悉,仪器在实验室也很齐全,故利用该方法来测最为顺利,从而可以得到更为精确的值。

大学物理演示实验报告实验名称:牛顿第二定律的演示实验实验目的:1. 理解牛顿第二定律的基本原理。

2. 掌握质量、力与加速度之间的关系。

3. 通过观察实验现象,培养观察力和分析能力。

实验器材:1. 质量可调的滑块。

2. 弹簧测力计。

3. 不同质量的物体。

4. 细线。

5. 支架。

6. 砝码。

实验步骤:1. 准备实验器材,将滑块、细线、砝码等放置在支架上。

2. 将质量可调的滑块放置在滑板上,调整滑块的质量,使其满足实验要求。

3. 用弹簧测力计测量砝码的质量,并记录数据。

4. 用细线将滑块和砝码连接起来,确保连接稳定。

5. 打开弹簧测力计,使砝码缓慢下落,滑块随之运动,观察实验现象。

6. 改变滑块的质量,重复实验步骤5,观察实验现象的变化。

7. 整理实验器材,结束实验。

实验结果:1. 当砝码下落时,滑块开始运动,且运动速度与砝码的质量成正比。

这表明物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

2. 当改变滑块的质量时,滑块的加速度也会随之改变,且变化趋势与理论值相符。

这表明实验结果与牛顿第二定律的理论预测一致。

3. 通过观察实验现象,可以发现一些有趣的现象,如滑块的加速度与作用力的变化趋势并不完全一致,这可能与摩擦力、空气阻力等因素有关。

此外,还可以观察到质量对运动的影响,质量越大,加速度越小。

实验总结:通过本次实验,我们更加深入地理解了牛顿第二定律的基本原理,掌握了质量、力与加速度之间的关系。

实验结果与理论预测一致,证明了牛顿第二定律的正确性。

此外,通过观察实验现象,我们还学到了许多关于物理现象的观察和分析方法,提高了我们的观察力和分析能力。

除了本次实验之外,我们还可以通过其他物理演示实验来加深对物理原理的理解。

例如,光的衍射和干涉实验可以让我们更好地理解光的波动性质;静电实验可以让我们了解静电场和电荷的性质;热力学实验可以让我们更好地理解温度、热传递和热力学第一定律等原理。

这些实验不仅可以加深我们对物理原理的理解,还可以提高我们的观察、分析和解决问题的能力。

大学物理演示实验(一)引言:大学物理演示实验是物理学学习中的重要组成部分,通过实验可以加深学生对物理学原理的理解,并培养其实践能力和观察力。

本文将介绍一些大学物理演示实验的方法和技巧,以及实验过程中需要注意的细节。

正文:一、实验器材准备1. 确定实验目标:在开始实验之前,确定实验的目标和预期结果,以便选择合适的实验器材和测量方法。

2. 选择合适的器材:根据实验目标选择合适的器材,包括仪器设备、样品和探测器等。

3. 检查器材质量:在开始实验之前,要仔细检查实验器材的质量和状态,确保其正常运行和使用。

二、实验操作步骤1. 准备实验样品:根据实验需要,准备好实验样品,并保证其质量和状态符合实验要求。

2. 实验器材的调校:在实验开始之前,要进行器材的调校和适当的校准,以确保测量结果的准确性。

3. 实验参数设定:根据实验要求,设定实验参数,如实验温度、电流大小等。

4. 实验记录和数据处理:在实验过程中,要及时记录实验数据,并对数据进行适当的处理和分析,以得出结论。

5. 实验安全措施:在实验过程中,要严格遵守实验安全规定,保证实验的安全运行。

三、实验注意事项1. 注意实验环境:确保实验室环境安全和整洁,防止杂物干扰实验结果。

2. 注意实验时间安排:合理安排实验时间,确保实验能够顺利进行,并预留足够的时间进行数据处理和分析。

3. 注意实验技巧:掌握相关的实验操作技巧,以提高实验的效率和准确性。

4. 注意实验数据准确性:在记录实验数据时,要尽量保证数据的准确性,避免误差的发生。

5. 注意实验细节:在进行实验时,要注意实验细节和注意事项,如保持实验器材的干燥和清洁等。

四、实验结果和分析1. 数据处理和分析:根据实验数据,进行适当的数据处理和分析,例如计算平均值、标准差等统计量,并进行误差分析。

2. 结果展示:将实验结果以适当的图表形式展示出来,以便更好地理解和比较实验结果。

3. 结果解释和讨论:对实验结果进行解释和讨论,分析实验现象和原理之间的关系,并与理论结果进行比较和验证。

最新大学物理演示实验实验报告实验目的:本次实验旨在通过一系列物理演示,加深学生对基本物理概念和原理的理解。

通过观察和分析实验现象,培养学生的科学探究能力和实验操作技能。

实验一:牛顿第三定律演示实验设备:两个气球、细绳、力计实验步骤:1. 将两个气球充气并系紧。

2. 使用细绳将两个气球相连,并在其中一个气球上挂钩子。

3. 使用力计拉另一个气球,使其与挂钩子的气球相撞。

4. 记录两个气球相撞时的力计读数。

实验结果:通过实验观察到,当两个气球相撞时,它们都会以相等的力反向弹开。

力计的读数证明了作用力和反作用力的相等性,与牛顿第三定律相符。

实验二:光的折射和全反射演示实验设备:半圆形玻璃棱镜、激光指针、白纸实验步骤:1. 将半圆形玻璃棱镜放置在白纸上。

2. 使用激光指针从棱镜的一侧照射光线。

3. 调整激光指针的角度,使光线进入棱镜,并在白纸上观察光线的折射和反射路径。

4. 继续改变入射角,直到观察到全反射现象。

实验结果:实验中观察到,随着入射角的增大,折射角也相应增大。

当入射角达到临界角时,光线完全在棱镜内部反射,不再折射出棱镜,证明了光的全反射现象。

实验三:电磁感应现象演示实验设备:线圈、磁铁、电流表实验步骤:1. 将线圈水平固定,并确保其一端与电流表相连。

2. 快速将磁铁插入线圈中,观察电流表的变化。

3. 改变磁铁的插入方向,重复实验。

实验结果:实验中发现,当磁铁插入线圈时,电流表显示出电流的短暂变化。

这表明变化的磁场在闭合线圈中产生了电动势,即电磁感应现象。

改变磁铁的插入方向,电流表指针的偏转方向也随之改变,证实了法拉第电磁感应定律。

结论:通过上述三个实验,我们直观地验证了牛顿第三定律、光的折射和全反射以及电磁感应现象。

这些实验不仅加深了学生对物理原理的理解,而且提高了他们的实验操作和数据分析能力。

大学物理演示实验报告实验目的:通过演示实验,加深对物理原理的理解与掌握,同时提高实验操作和数据处理的能力。

实验器材:1. 磁铁2. 导线3. 电池4. 万用表5. 直流电源6. 光学仪器(例如:反射镜、透镜、凸透镜等)实验一:电磁感应实验原理:根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势,从而产生电流。

实验步骤:1. 将一个线圈固定在实验台上,线圈两端接入一个万用表,以测量电流的大小。

2. 在线圈的一端靠近磁铁,用力拉动磁铁,使磁铁离开线圈,观察并记录电流的变化。

3. 反复进行步骤2的操作,分别在不同速度下拉动磁铁,观察电流的变化趋势。

4. 分析数据,总结电磁感应的规律,并与理论知识进行对比。

实验二:电池的内阻测量实验原理:当电流通过电池时,由于电池本身的化学反应,会产生内阻,影响电流的流动。

通过测量电流和电压的关系,可以计算出电池的内阻。

实验步骤:1. 连接电池、导线和电阻,组成一个电路,电阻两端接入一个万用表以测量电流,电池的两端接入一个电压表以测量电压。

2. 分别测量不同电阻下的电流和电压,并记录数据。

3. 根据欧姆定律,通过分析实验数据,计算出电池的内阻。

实验三:光的折射实验原理:根据折射定律,光线在不同介质中传播时,会发生折射现象。

根据折射定律可以计算出光线的折射角度。

实验步骤:1. 准备一个光学仪器,例如:透镜或凸透镜等。

2. 将一束光线射向光学仪器,观察并记录光线的折射现象。

3. 通过改变入射角度或改变介质的折射率,观察光线的折射变化。

4. 分析实验数据,得出光线的折射定律,并与理论知识进行对比。

实验四:杨氏干涉实验原理:利用光的干涉现象,通过狭缝、光源和屏幕的组合,观察和分析干涉花样、干涉条纹的特征。

实验步骤:1. 准备一个狭缝,将光源透过狭缝射向一块屏幕,观察干涉花样的形成。

2. 通过改变狭缝的宽度、光源的波长或屏幕的位置,观察干涉花样的变化。

3. 通过测量干涉条纹的间距和明暗的分布,分析干涉现象并计算出波长或确定狭缝的宽度。

昆明理工大学物理演示实验课后作业及内容1、陀螺仪的重要特性是什么?有什么实际应用?答案:陀螺仪是利用陀螺旋转轴稳定性原理设计的精密仪器。

陀螺指向的方向,不受陀螺仪的姿态变化而改变,可以用于飞机、轮船导航,隧道施工的定向等。

2、茹科夫斯基转椅的转动惯量改变时你有什么感觉?为什么?答案:当转动惯量减小时,我感觉转速增大{即角速度增大}。

这是因为我坐在上面时外力矩为零,此时角动量守恒,根据角动量等于转动惯量与角速度的乘积,当转动惯量减少时,角速度增大。

3、车轮式回转仪的进动现象是怎样产生的?答案:当车轮式回转仪的轮子绕自转轴一角速度W高速旋转时,其角动量L=JW。

若支点不在系统重心,系统将受到中立M=r*mg的作用,由角动量定理M=Dl/Dt 知,车轮自转轴将绕竖直轴发生进动,其进动角速度=mgr/j。

方向由L,M的方向决定。

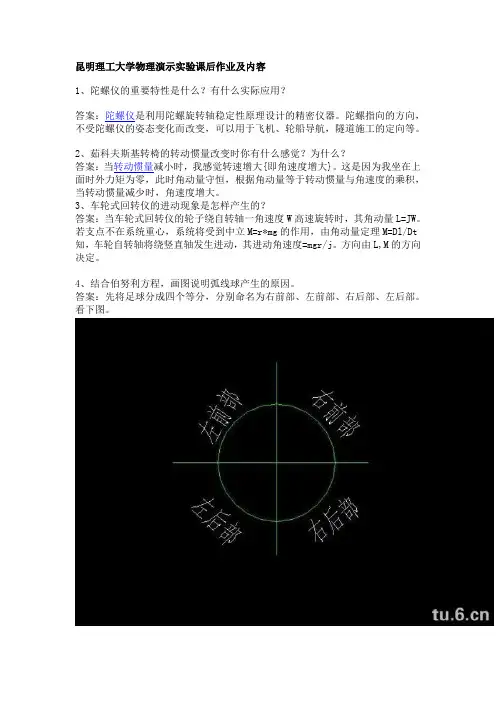

4、结合伯努利方程,画图说明弧线球产生的原因。

答案:先将足球分成四个等分,分别命名为右前部、左前部、右后部、左后部。

看下图。

球在前进的时候,是要受到空气的阻力的,这个阻力,我用F1、F2来表示,阻力的大小跟球相对于空气的运动速度V成正比,V越大,阻力越大。

另外还有一点大家要明白:当球向前飞出时,只有球的右前部和左前部是受到空气的阻力的,右后部和左后部是没有空气阻力的接下来,我们来看第一种情况,球没有任何旋转,沿直线前进,在这种情况下,球的左前部和右前部相对于空气运动的速度V都是一样的,所以产生的空气阻力F1和F2也是一样的,这两个阻力会产生一个向后的合力(图中红色箭头表示合力),这个合力将会使球慢慢停下来,在这种情况下,球将会沿一条完全笔直的直线前进,没有任何弧线。

如下图所示;接下来看第二种情况,球在向前运动的同时,还在逆时针高速旋转,这种情况下受力就不同了。

大家可以想像一下,静止不动的球在旋转的时候,球的表面会因为旋转而产生另一个相对于空气的速度,我们将其命名为V2,如果球还在向前运动,那么此时足球表面某个点的运动速度就是球的速度V跟旋转产生的速度V2这两个速度的合成,注意:问题的关键就在这里,球的右前部和左前部的速度是不一样的,当球逆时针旋转时,右前部的速度是V+V2,而左前部的速度却是V-V2,原因很简单,当球逆时针旋转时,球的右前部是迎着空气向前的,因而相当于是在原来的速度V的基础上增加了一个V2,而左前部而是顺着空气向后的,相当于是在原来的速度V的基础上减去了一个V2,所以此时右前部的速度比左前部大出了2倍的V2,又因为运动速度越大,空气阻力越大,所以在这种情况下,右前部产生的空气阻力F2要大于左前部产生的空气阻力F1(图中箭头线条越长表示力越大),这两个力合成的结果将产生一个向后的合力和一个向左的合力,向后的合力会使球停下来,而向左的合力会使球在向前飞出的同时不断向左偏移,于是,美丽的弧线球就产生了。

大学物理演示实验报告大学物理演示实验报告引言:大学物理实验是培养学生科学素养和实践能力的重要环节,其中物理演示实验更是为学生提供了直观、生动的学习方式。

本文将通过介绍几个具有代表性的大学物理演示实验,探讨其原理、实验过程和实验结果,以及对学生学习的启发和意义。

实验一:牛顿摆实验牛顿摆实验是物理学中经典的实验之一。

通过一个线上悬挂的质点,我们可以观察到摆动的规律。

实验中,我们先将质点从一侧拉开,然后释放,观察摆动的周期和振幅。

实验结果表明,摆动的周期与摆长的平方根成正比,与重力加速度的倒数成正比。

这个实验直观地展示了牛顿力学中的重要定律,使学生对物理规律有了更深入的理解。

实验二:焦耳效应实验焦耳效应实验是研究电能转化为热能的经典实验。

实验中,我们通过将电流通过一个电阻丝,使其发热并使温度升高。

实验结果表明,电流通过电阻丝时会产生热量,热量的大小与电流的平方成正比,与电阻丝的电阻成正比,与时间成正比。

这个实验不仅能够验证焦耳定律,还能够让学生直观地感受到电能转化为热能的过程,增强他们对能量守恒定律的理解。

实验三:杨氏模量实验杨氏模量实验是研究固体材料力学性质的重要实验之一。

实验中,我们通过在一根细长的杆上施加力,测量其伸长量和应力,从而计算出杨氏模量。

实验结果表明,杨氏模量与应力和应变的比值成正比。

这个实验使学生了解了杨氏模量的概念和计算方法,并且能够通过实际操作和测量,提高他们的实验技能和数据处理能力。

实验四:光的干涉实验光的干涉实验是研究光的波动性质的重要实验之一。

实验中,我们使用一个双缝装置,使光通过两个狭缝后形成干涉条纹。

通过观察干涉条纹的间距和颜色变化,我们可以推断出光的波长和相位差的关系。

这个实验直观地展示了光的波动性质,并且为学生提供了一个思考光的行为的框架。

结论:大学物理演示实验是培养学生科学素养和实践能力的重要途径。

通过参与实验,学生不仅能够直观地感受到物理规律和现象,还能够提高他们的实验技能和数据处理能力。

大学物理演示实验报告在大学的物理课程中,演示实验是一种非常重要的教学方式。

通过演示实验,学生们可以更加直观地理解物理学中所学的知识点,同时也能够提高他们的实验技能。

在本次物理课程中,我参加了一次精彩的演示实验,下面我将对此次实验进行一份报告。

实验名称:如何利用棱镜制造虹彩实验原理:在太阳光线在天空中通过水滴时,由于折光原理,因此形成了一道彩虹。

这是一种光的色散现象,相信大家都已经非常熟悉。

而我们的实验要点就是要借助棱镜的色散特性,重新制造这个过程。

实验步骤:1. 准备工作:准备一把直边棱镜、一把直尺、颜料或染色水。

2. 将直边棱镜按照45度角放置在平面的地面上。

3. 将直尺对准棱镜的斜面,沿着斜面方向滴上一点染色水或颜料。

4. 观察:通过观察可以发现,在染色水滴撞击棱镜后,水滴向下滑动的同时,光线经过棱镜的折射和反射作用,在地面上形成了一道狭长的、颜色各异的光带。

这就是棱镜制造的虹彩。

实验结果:通过本次实验,我们成功地制造了虹彩,并在光带内观察到了不同的颜色:红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色。

相信大家也已经非常熟悉这些颜色的顺序。

实验分析:在本次实验中,我们通过利用棱镜的折射和反射作用,将太阳光线的色散现象重新制造。

虽然这种实验过程相对简单,但实验结果却非常惊人,真正教会我们了如何利用生活中简单的物品重新制造科学现象。

总结:通过这次物理演示实验,我们深入了解了光的折射、反射、色散等物理学的基本原理,同时也锻炼了我们的实验能力和思辨能力。

希望今后能够多参加这类实验,加深对物理学知识的理解,提高自己的实验技能。

1.超导磁悬浮操作方法1.首先将小车下面垫上一 8mm 左右的硬纸板放在磁性导轨上。

要让再将液氮倒入小车容器中 , 大约过三分钟, 撤下硬纸板。

2.小车悬浮在空中 , 给其一个驱动力 , 机车就会沿着磁性导轨运动。

3.打开驱动力的开关(可变向) , 让机车每圈的运动都受到一个驱动力的作用 , 这样可是机车持续的运动下去。

注意事项: 1.液氮的温度是零下近 200 摄氏度 , 操作者及观看者要注意不要触及液氮, 操作时一定要带手套, 使用镊子。

2.超导块的冷却要均匀, 全面, 最好全部浸入液氮中, 否则机车的运动将会不稳定。

原理提示:超导体的磁性与导体不同, 进入超导态后置于外磁场中时, 它内部产生磁化强度与外磁场完全抵消, 磁力线完全被排斥在超导体外面, 从而内部的磁感应强度为零, 这就是超导体的完全抗磁性, 即迈斯纳效应。

完全抗磁性会产生磁悬浮现象。

实验中, 当超导块经冷却达到超导态后靠近磁性导轨时, 磁力线进入超导体表面并形成很大的磁通密度梯度, 感应出高临界电流, 从而超导块对轨道产生排斥, 排斥力克服超导体重力使其悬浮。

磁性导轨用铷铁硼磁块铺设在钢板上制成, 两边 N 型轨道起磁约束作用, 保证超导块在轨道上运动。

2.光栅透视系统操作方法打开灯光电源, 把观察镜对准灯源中心, 透过观察镜观察不同光源的光谱。

注意事项不要频繁的开关灯源, 因灯管的寿命和开灯的次数有关。

原理提示根据光栅方程 , 如果是复色光入射, 则由于各成分色光的不同。

除中央零级条纹外, 各成分色光的其它同级明条纹将在不同的衍射角出现。

同级的不同颜色的明条纹将按波长顺序排列成光栅光谱, 这就是光栅的分光作用。

如果入射复色光中只包含若干个波长成分, 则光栅光谱由若干条不同颜色的细亮谱线组成。

本实验中使用介质膜光栅, 很好的观察了氦、汞及白光的光谱。

3.光学幻影原理提示凹面镜成虚像的原理, 观察者所看到的图像是在仪器的后部凹面镜中所成的虚像, 因在凹面镜的前方焦点上有一个倒悬的可以转动的物体, 观察者看到的图像就是这个物体的虚像。

大一物理演示实验报告实验名称:简单振动实验目的:通过简单振动实验,了解振动的基本概念、特征以及振动的周期和频率等相关知识。

实验器材:弹簧、质量块、摆线器、计时器等实验步骤:1. 将弹簧固定在支架上,质量块挂在弹簧下端。

2. 轻轻拉动质量块,使其偏离原来的平衡位置,松手后观察质量块的振动状态。

3. 观察质量块振动的周期和频率,使用计时器进行测量。

4. 改变振动的振幅和拉伸长度,观察和记录对于振动周期和频率的影响。

实验结果:1. 通过观察可以发现,质量块的振动状态呈现出周期性变化,即振动的周期是一定的。

2. 测量结果表明,振动的时间间隔呈现出固定的周期性变化,计算得到振动的周期为T=2π*√(m/k),其中m为质量块质量,k为弹簧的弹性系数。

3. 实验结果还表明,振动的频率与周期成反比,即f=1/T。

4. 改变振动的振幅和拉伸长度,可以发现这些变化对于振动周期和频率都有影响,振幅和拉伸长度越大,振动周期和频率越小。

实验结论:1. 通过实验可以看出,振动具有周期性和频率特征,振动周期和频率与振动的物理特性相关。

2. 实验结果还表明,振动的周期与质量块的质量和弹簧的弹性系数有关,振动的频率与周期成反比。

3. 改变振动的振幅和拉伸长度,可以改变振动的周期和频率。

这为我们进一步理解振动的特性和应用提供了基础。

参考文献:[1] 程学图, 吕东伟, 李建涛. 摆线器振动周期的测量[J]. 实验物理, 2010(12):11-14.[2] 张天, 王宁海, 王婷婷. 用振子测量地球重力加速度的实验研究[J]. 物理实验, 2017(2):56-60.。

大学物理演示实验1. 引言大学物理演示实验是物理学教学中不可或缺的一环。

通过实际操作和观察,学生可以更深入地理解物理概念和原理,提高对物理学的兴趣。

本文将介绍几个常见的大学物理演示实验。

2. 实验一:牛顿摆2.1 实验目的通过观察和分析牛顿摆的运动规律,理解简谐运动和力的平衡。

2.2 实验原理牛顿摆由一个质量为m的小球挂在一根长为L的轻细绳上,绳的一端固定在支架上,另一端自由下垂。

当小球摆动时,它的运动符合简谐运动的规律。

2.3 实验步骤1.将牛顿摆固定在支架上。

2.给小球一个初动能,使其摆动起来。

3.观察摆动的规律,并记录摆动的周期T和摆动的振幅A。

2.4 结果分析根据实验数据可以绘制出摆动的周期-摆长图像,验证牛顿摆的运动与摆长的关系。

同时,可以计算出摆动的周期和振幅之间的关系,验证简谐运动的规律。

3. 实验二:光的折射3.1 实验目的通过观察和研究光的折射现象,理解光的传播和折射定律。

3.2 实验原理当光从一种介质传播到另一种介质中时,会发生折射现象。

根据折射定律,入射角、折射角和两种介质的折射率之间存在一定的关系。

3.3 实验步骤1.准备一个透明的玻璃板和一束光源。

2.在玻璃板上放置一个直尺,使其与光源成一定的夹角。

3.调整光源的位置和入射角度,观察光在玻璃板中的传播和折射现象。

3.4 结果分析通过实验观察,可以测量出入射角、折射角和两种介质的折射率,并验证折射定律。

同时,可以讨论光的传播和折射与介质的性质(如密度、折射率)之间的关系。

4. 实验三:电场与电势4.1 实验目的通过实验研究电荷之间的相互作用,理解电场和电势的概念。

4.2 实验原理电场描述了电荷之间的相互作用力,电势则描述了电场中的电荷所受的电势能。

4.3 实验步骤1.准备一个带电体和一个靠近带电体的无电荷体。

2.在无电荷体上放置一枚小球,用静电力使其受到作用。

3.观察小球的运动,并记录下作用力的大小和方向。

4.4 结果分析通过实验数据的分析,可以计算出带电体对无电荷体产生的电场强度和电势能的大小。

大一大二必修课物理实验教案1. 实验简介本实验教案旨在为大一大二必修课物理实验提供指导。

该实验旨在帮助学生巩固和拓展物理理论知识,培养实验操作和数据处理的能力,提高学生的实践能力和科学思维。

2. 实验名称:测量地球重力加速度2.1 实验目的通过使用简单的实验装置测量地球的重力加速度,加深对重力加速度概念的理解,掌握实验操作和数据处理的方法。

2.2 实验器材与材料- 一个长直导线- 一个较重的金属球- 一个滑轮- N个不同质量的小球- 可调节高度的架子- 计时器- 数字天平2.3 实验原理根据牛顿第二定律,当物体受重力作用时,加速度与受力成正比。

由于重力加速度是与地球质量和距离有关的恒定值,我们可以通过测量一个物体在自由下落过程中的加速度来计算地球的重力加速度。

实验中,我们将利用简单的实验装置来测量小球在垂直方向上的自由下落加速度,从而间接测量地球的重力加速度。

2.4 实验步骤步骤一:搭建实验装置搭建一个垂直方向上的导轨,将滑轮固定在架子上,并将金属球系于导线下方的小轮上。

步骤二:测量质量与重力加速度在不同高度放置不同质量的小球,并通过计时器记录小球从初始位置下落至地面所用的时间。

步骤三:数据处理与分析根据物理公式 a = 2h / t^2 计算出小球下落的加速度,并计算出地球的重力加速度 g。

2.5 实验注意事项- 确保实验装置搭建牢固,操作安全。

- 确保小球自由下落,在空气阻力较小的情况下进行实验。

- 确保数据记录准确,避免人为误差。

- 重复实验多次以获得可靠的实验结果。

3. 实验效果分析与评价通过实验,学生能够巩固并应用物理知识,在实践中培养了观察、分析、计算和判断的能力,提高了实验操作和数据处理的技能。

同时,学生还加深了对地球重力加速度的理解。

4. 扩展实验4.1 实验名称:测量弹簧的弹性系数4.1 实验目的通过测量金属弹簧在不同受力条件下的形变量,计算弹簧的弹性系数,加深对弹簧弹性的理解,培养实验仪器使用和数据处理的能力。

大学物理演示实验(仅供参考)锥体上滚【实验目的】:1.通过观察与思考双锥体沿斜面轨道上滚的现象,使学生加深了解在重力场中物体总是以降低重心,趋于稳定的运动规律。

2.说明物体具有从势能高的位置向势能低的位置运动的趋势,同时说明物体势能和动能的相互转换。

【实验仪器】:锥体上滚演示仪图1,锥体上滚演示仪【实验原理】:能量最低原理指出:物体或系统的能量总是自然趋向最低状态。

本实验中在低端的两根导轨间距小,锥体停在此处重心被抬高了;相反,在高端两根导轨较为分开,锥体在此处下陷,重心实际上降低了。

实验现象仍然符合能量最低原理。

【实验步骤】:1.将双锥体置于导轨的高端,双锥体并不下滚;2.将双锥体置于导轨的低端,松手后双锥体向高端滚去;3.重复第2步操作,仔细观察双锥体上滚的情况。

【注意事项】:1.移动锥体时要轻拿轻放,切勿将锥体掉落在地上。

2.锥体启动时位置要正,防止它滚动时摔下来造成变形或损坏。

陀螺进动【实验目的】:演示旋转刚体(车轮)在外力矩作用下的进动。

【实验仪器】:陀螺进动仪图2陀螺进动仪【实验原理】:陀螺转动起来具有角动量L,当其倾斜时受到一个垂直纸面向里的重力矩(r ×mg)作用,根据角动量原理, 其方向也垂直纸面向里。

下一时刻的角动量L+△L向斜后方,陀螺将不会倒下,而是作进动。

【实验步骤】:用力使陀螺快速转动,将其倾斜放在支架上,放手后陀螺不仅绕其自转轴转动,而且自转轴还会绕支架旋转。

这就是进动现象。

【注意事项】:注意保护陀螺,快要停止转动时用手接住,以免掉到地上摔坏。

弹性碰撞仪【实验目的】:1. 演示等质量球的弹性碰撞过程,加深对动量原理的理解。

2. 演示弹性碰撞时能量的最大传递。

3. 使学生对弹性碰撞过程中的动量、能量变化过程有更清晰的理解。

【实验仪器】:弹性碰撞仪图3,弹性碰撞仪【实验原理】:由动量守恒和能量守恒原理可知:在理想情况下,完全弹性碰撞的物理过程满足动量守恒和能量守恒。

昆明理工大学物理演示实验课后作业及内容

1、陀螺仪的重要特性是什么?有什么实际应用?

答案:陀螺仪是利用陀螺旋转轴稳定性原理设计的精密仪器。

陀螺指向的方向,不受陀螺仪的姿态变化而改变,可以用于飞机、轮船导航,隧道施工的定向等。

2、茹科夫斯基转椅的转动惯量改变时你有什么感觉?为什么?

答案:当转动惯量减小时,我感觉转速增大{即角速度增大}。

这是因为我坐在上面时外力矩为零,此时角动量守恒,根据角动量等于转动惯量与角速度的乘积,当转动惯量减少时,角速度增大。

3、车轮式回转仪的进动现象是怎样产生的?

答案:当车轮式回转仪的轮子绕自转轴一角速度W高速旋转时,其角动量L=JW。

若支点不在系统重心,系统将受到中立M=r*mg的作用,由角动量定理M=Dl/Dt 知,车轮自转轴将绕竖直轴发生进动,其进动角速度=mgr/j。

方向由L,M的方向决定。

4、结合伯努利方程,画图说明弧线球产生的原因。

答案:先将足球分成四个等分,分别命名为右前部、左前部、右后部、左后部。

看下图。

球在前进的时候,是要受到空气的阻力的,这个阻力,我用F1、F2来表示,阻力的大小跟球相对于空气的运动速度V成正比,V越大,阻力越大。

另外还有一点大家要明白:当球向前飞出时,只有球的右前部和左前部是受到空气的阻力的,右后部和左后部是没有空气阻力的

接下来,我们来看第一种情况,球没有任何旋转,沿直线前进,在这种情况下,球的左前部和右前部相对于空气运动的速度V都是一样的,所以产生的空气阻力F1和F2也是一样的,这两个阻力会产生一个向后的合力(图中红色箭头表示合力),这个合力将会使球慢慢停下来,在这种情况下,球将会沿一条完全笔直的直线前进,没有任何弧线。

如下图所示;

接下来看第二种情况,球在向前运动的同时,还在逆时针高速旋转,这种情况下受力就不同了。

大家可以想像一下,静止不动的球在旋转的时候,球的表面会因为旋转而产生另一个相对于空气的速度,我们将其命名为V2,如果球还在向前运动,那么此时足球表面某个点的运动速度就是球的速度V跟旋转产生的速度

V2这两个速度的合成,注意:问题的关键就在这里,球的右前部和左前部的速度是不一样的,当球逆时针旋转时,右前部的速度是V+V2,而左前部的速度却是V-V2,原因很简单,当球逆时针旋转时,球的右前部是迎着空气向前的,因而相当于是在原来的速度V的基础上增加了一个V2,而左前部而是顺着空气向后的,相当于是在原来的速度V的基础上减去了一个V2,所以此时右前部的速度比左前部大出了2倍的V2,又因为运动速度越大,空气阻力越大,所以在这

种情况下,右前部产生的空气阻力F2要大于左前部产生的空气阻力F1(图中箭头线条越长表示力越大),这两个力合成的结果将产生一个向后的合力和一个向左的合力,向后的合力会使球停下来,而向左的合力会使球在向前飞出的同时不断向左偏移,于是,美丽的弧线球就产生了。

见下图:

同样的道理,当球顺时针旋转时,球会向右偏移。

最后说一说里瓦尔多那种很诡异的射门,很多人都发现里瓦尔多的射门都有一个特点:球在门前会急速下坠,然后在门前的草地上反弹一下,这种反弹球对于守门员来说是极难扑救的,这种球是怎么踢出来的呢?其实说起来也很简单,就是在射门的时候用脚腕带动球向下旋转,此时球的上半部受到的空气阻力大于下半部,所以会产生一个向下的合力,这个向下的合力就是使球下坠的“罪魁祸首”了,当然,如何能精确的让球在球门前面下坠,而不是更早或更晚,那就是世界足球先生跟你我的区别了,见下图。

注意,下图的视角是侧视,也就是,眼睛在球的侧面看着球向左飞行。