显示器件的发展历史

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

京东方(BOE)发展历程2014年•11月,京东方(BOE)升级品牌标识,加速国际化战略布局。

•7月,京东方(BOE)鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线量产,标志着我国自主创新、自主技术的全球最先进新型半导体显示生产线进入生产运营阶段。

•2月,京东方(BOE)合肥第8.5代TFT-LCD生产线量产。

•7月,京东方(BOE)重庆第8.5代TFT-LCD生产线在两江新区开工建设。

2012年•5月,京东方(BOE)合肥第8.5代TFT-LCD生产线开工建设,该产线是京东方(BOE)在氧化物技术方向的前瞻布局,对进一步丰富产品线,提升企业竞争力具有重要意义,是京东方在未来显示方面迈出的关键一步。

2011年•9月,京东方(BOE)北京第8.5代TFT-LCD生产线量产。

这是中国大陆首条8.5代线,彻底结束了我国大尺寸液晶屏完全依赖进口的历史。

•8月,京东方(BOE)第5.5代AMOLED生产线开工建设,这是中国首条、全球第二条第5.5代AMOLED生产线,填补了我国AMOLED产业空白。

•10月,京东方(BOE)第6代TFT-LCD生产线量产,打破了中国液晶电视屏全部依赖进口的局面。

•8月,并购美齐科技电脑显示器及电视机业务及相关资产,公司开始向整机代工业务延伸。

•7月,TFT-LCD工艺技术国家工程实验室正式投入使用。

2009年•10月,京东方(BOE)成都第4.5代TFT-LCD生产线量产。

该产线提升了京东方(BOE)在移动和应用显示产品领域的核心竞争力。

•8月,中国大陆首条8.5代线——京东方(BOE)北京第8.5代TFT-LCD生产线在北京经济技术开发区开工建设。

•4月,中国唯一一个TFT-LCD工艺技术国家工程实验室在北京经济技术开发区开工建设,这是中国显示产业技术创新的发源地和新产品新技术研发基地,对提升全行业研发水平具有重要作用。

•4月,中国大陆首条高世代线——京东方合肥第6代TFT-LCD生产线开工建设。

LED显示屏的发展历史LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏幕,有情能稳定、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点,在短短的十来年中,迅速成长为平板显示的主流产品,在信息显示领域得到了广泛的应用。

一、 LED显示屏发展的简要回顾发光二极管(LED)是六十年代未发展起来的一种半导体显示器件,七十年代,随着半导体材料合成技术、单晶制造技术和P-N结形成技术的研究进展,发光二极管在发光颜色、亮度等性能得以提高并迅速进入批量化和实用化。

进入八十年代后,LED在发光波长范围和性能方面大大提高,并开始形成平板显示产品即LED显示屏。

LED显示屏发展经历了三个阶段:(1)1990年以前LED显示屏的成长速度受到限制。

一方面,受LED材料器件的限制,LED显示屏的应用领域没有广泛展开,另一方面,显示屏控制技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了显示效果。

这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。

(2)1990-1995年,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。

进入九十年代,全球信息产业高速增长,信息技术各个领域不断突破,LED显示屏在LED材料和控制技术方面也不断出现新的成果。

蓝色LED晶片研制成功,全彩色LED显示屏进入市场;电子计算机及微电子领域的技术发展,在显示屏控制技术领域出现了视频控制技术,显示屏灰度等级实现16级灰度和64级灰度调灰,显示屏的动态显示效果大大提高。

这一阶段,LED显示屏在我国发展速度非常迅速,从初期的几个企业、年产值几千万元发展到几十家企业、年产值几亿元,产品应用领域涉及金融证券、体育、机场、铁路、车站、公路交通、商业广告、邮电电信等诸多领域,特别是1993年证券股票业的发展更引发了LED显示屏市场的大幅增长。

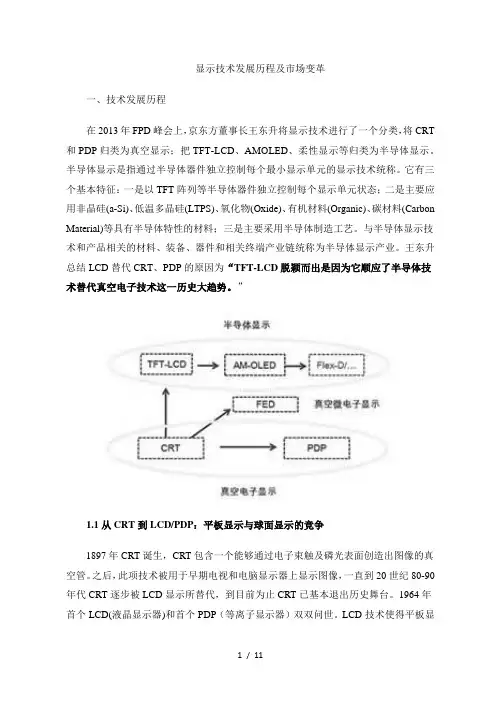

显示技术发展历程及市场变革一、技术发展历程在2013年FPD峰会上,京东方董事长王东升将显示技术进行了一个分类,将CRT 和PDP归类为真空显示;把TFT-LCD、AMOLED、柔性显示等归类为半导体显示。

半导体显示是指通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。

它有三个基本特征:一是以TFT阵列等半导体器件独立控制每个显示单元状态;二是主要应用非晶硅(a-Si)、低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机材料(Organic)、碳材料(Carbon Material)等具有半导体特性的材料;三是主要采用半导体制造工艺。

与半导体显示技术和产品相关的材料、装备、器件和相关终端产业链统称为半导体显示产业。

王东升总结LCD替代CRT、PDP的原因为“TFT-LCD脱颖而出是因为它顺应了半导体技术替代真空电子技术这一历史大趋势。

”1.1从CRT到LCD/PDP:平板显示与球面显示的竞争1897年CRT诞生,CRT包含一个能够通过电子束触及磷光表面创造出图像的真空管。

之后,此项技术被用于早期电视和电脑显示器上显示图像,一直到20世纪80-90年代CRT逐步被LCD显示所替代,到目前为止CRT已基本退出历史舞台。

1964年首个LCD(液晶显示器)和首个PDP(等离子显示器)双双问世。

LCD技术使得平板显示成为可能。

1972年首台液晶电视的诞生。

2005-2006年LCD液晶显示的销售份额超过CRT,成为显示主流技术,到2010年市场上已基本没有CRT产品。

CRT被淘汰的原因:由于本身重最重且很厚,加之结构(阴罩技术的限制)三基色荧光粉不能做小,因此无法实现屏幕大型化和轻便化以及像素性高清晰显示(只能达到800×600像素),还有闪烁、X射线辐射、几何失真、清晰度和亮度不高等缺陷。

CRT无法在新兴市场-笔记本电脑屏幕取得竞争优势,不能适应大屏化、轻便化与高清化的要求,同时非常成熟的技术也无法取得更多的技术红利,迫使厂商在性能不完全占劣势的情况下完全停产。

液晶面板行业发展历程

液晶面板行业的发展可以追溯到上世纪60年代初,当时液晶

材料的研究刚刚开始。

1962年,美国两位科学家发现了液晶

显示效应并取得了相关专利,这标志着液晶技术的开端。

在接下来的几十年里,液晶技术逐渐得到了进一步的发展和应用。

1970年代,液晶技术被应用于手持计算器等小尺寸显示

器件中。

1980年代,随着大尺寸液晶显示器的问世,液晶面

板行业开始崭露头角。

90年代初,随着液晶显示技术的进一步成熟,液晶面板开始

逐渐替代传统的CRT显示器。

这一时期,液晶面板行业迎来

了快速发展的黄金时期。

越来越多的电子设备,如笔记本电脑、平板电脑和电视等开始采用液晶技术,带动了液晶面板的需求和生产量的快速增长。

21世纪初,随着大尺寸液晶电视的兴起,液晶面板行业迎来

了一波巨大的发展周期。

各大液晶面板厂商纷纷扩大产能,加大研发投入,竞相推出更高分辨率、更大尺寸、更薄更轻的液晶面板产品。

然而,随着市场饱和和竞争加剧,液晶面板行业也面临着一系列的挑战。

技术的进步相对缓慢,市场需求的不稳定以及新兴显示技术的冲击,使得液晶面板行业的发展步履艰难。

为了应对这些挑战,液晶面板行业开始加大研发力度,推出更先进的面板技术。

如IPS、VA、OLED等新型面板技术的出

现,为液晶面板行业带来了新的发展机遇。

当前,液晶面板行业正面临着技术更新换代和市场竞争的双重压力。

面对新兴显示技术的崛起,液晶面板行业需要不断创新,提升产品性能,并寻找新的应用领域,以保持行业的竞争力和发展活力。

各类Display特性介绍CRT | FED | VFD | PDP | STN | OLED | TFT | DLP | LCOS新型显示器件进展CRT发展历史CRT(Cathode Ray Tube)即阴极射线管,作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。

阴极射线管(CRT)是德国物理学家布劳恩(Kari Ferdinand Braun)发明的,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。

随后1907年罗辛在利用阴极射线管(CRT)接收器设计机械式扫描仪,1929年俄裔美国科学家佐尔金佐里金发展电子扫描的映像真空管,再到1949年第1台荫罩式彩电问世。

一百年来,以CRT为核心部件的显示终端在人们的生活中得到广泛的应用,近几十年来,随着计算机技术的发展普及,计算机用的CRT显示器也象电视一样步入千家万户。

而与此同时,随着大众对显示效果、质量、健康、环保及人性化等方面要求的不断提高,CRT的发展经历了球面、柱面、平面直角、荫罩式纯平面,直到以索尼平面珑、三菱钻石珑为代表的荫栅式纯平显像管的不断完善。

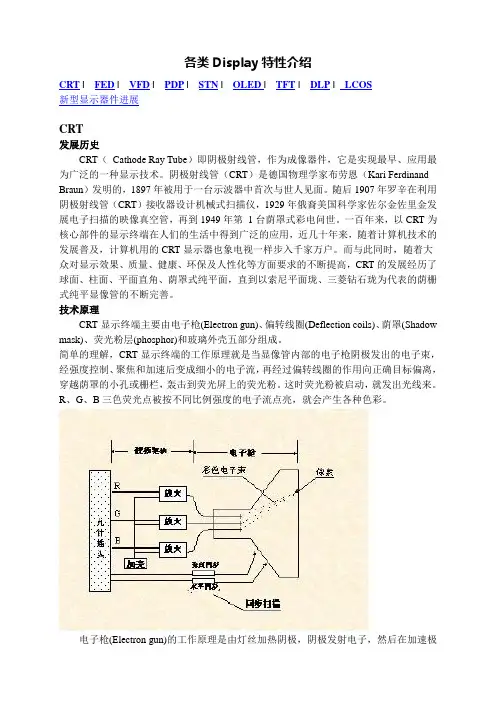

技术原理CRT显示终端主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、荧光粉层(phosphor)和玻璃外壳五部分组成。

简单的理解,CRT显示终端的工作原理就是当显像管内部的电子枪阴极发出的电子束,经强度控制、聚焦和加速后变成细小的电子流,再经过偏转线圈的作用向正确目标偏离,穿越荫罩的小孔或栅栏,轰击到荧光屏上的荧光粉。

这时荧光粉被启动,就发出光线来。

R、G、B三色荧光点被按不同比例强度的电子流点亮,就会产生各种色彩。

电子枪(Electron gun)的工作原理是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。

这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。

【干货】解析Micro-LED近日,为了更全面的了解microLED的技术发展与市场潜力,在线君对microLED的历史、现况、原理、制程及参与企业等多方面做了全面的梳理。

历史说起Micro LED,先得从显示TFT-LCD背光模组应用说起。

在1990年代TFT-LCD开始蓬勃发展时,因LED具有高色彩饱和度、省电、轻薄等特点,部分厂商就利用LED做背光源。

然而因成本过高、散热不佳、光电效率低等因素,并未大量应用于TFT-LCD产品中。

直到2000年,蓝光LED芯片刺激荧光粉制成白光LED技术的制程、效能、成本开始逐渐成熟;当进入2008年,白光LED背光模组呈现爆发性的成长,几年间几乎全面取代了CCFL,其应用领域由手机、平板电脑、笔电、台式显示器乃至电视等等。

然而,因TFT-LCD非自发光的显示原理所致,其opencell穿透率约在7%以下,造成TFT-LCD的光电效率低落;且白光LED所能提供的色饱和度仍不如三原色LED,大部分TFT-LCD产品约仅72%NTSC;再则,于室外环境下,TFT-LCD亮度无法提升至1000nits以上,致使影像和色彩辨识度低,为其一大应用缺陷。

故另一种直接利用三原色LED做为自发光显示点划素的LED Display或Micro LED Display的技术也正在发展中。

现况随着LED的成熟与演进,Micro LED Display自2010年起开始有着不一样的面貌呈现。

从其发展历程来看,2012年Sony发表的55寸“CrystalLEDDisplay”就是MicroLEDDisplay技术类型,其FullHD 解析度共使用约622万(1920x1080x3)颗micro LED做为高解析的显示划素,对比度可达百万比一,色饱和度可达140%NTSC,无反应时间和使用寿命问题。

但是因采单颗MicroLED嵌入方式,在商业化上,仍有不少的成本与技术瓶颈存在,以致于迄今未能量产。

一、显示技术的发展史及其特点1-1 显示器件的分类及显示技术的发展史研究表明人的各种感觉器官从外界获得的信息中视觉占60%,听觉占20%,触觉占15%,味觉占3%,嗅觉占2%,近2/3的信息是通过眼睛获得的由此也就促进人们对显示技术的研究开发,从而图像显示成为显示中最重要的方式。

电子显示器件可分为主动发光型和非主动发光型两大类.前者是利用信息来调制各像素的发光亮度和颜色,进行直接显示;后者本身不发光,而是利用信息调制外光源而使其达到显示目的。

显示器件的分类有各种方式,屏幕大小、显示内容形状……;按显示材料可分固体(晶体和非晶体)、液体、气体、等离子体和液晶体显示器。

但是最常见的是按显示原理分类,其主要有:阴极射线管(CRT)、显示液晶显示(LCD)、等离子体显示板(PDP)显示、电致光显示(ELD)发光二极管(LED)显示、有机发光二极管(OLED)显示、真空荧光管(VFD)显示,场发射显示(FED)。

前七种都为主动发光显示,只有LCD为非主动发光显示,其他还有但市场很小.在20世纪,图像显示器件中,阴极射线管(CRT)占了绝对统治地位,如电视机显示器等绝大多数都采用CRT。

与此同时平板显示器也在迅速的发展,其中液晶显示器以其大幅度改善的质量、持续下降的价格、低辐射量等优势在中小屏幕显示中代替CRT。

而另一种适合大屏幕的显示器件――等离子显示器(PDP),也逐渐发展并且商品化。

1-2 显示器件的主要参量发展前景由于显示器件可用来重现图像图形、显示信号波形和参数,因此对显示器来说最重要的是显示彩色图像的质量。

目前CRT显示器件以其高的性能价格比和高性能的图像质量仍占据着大部分的显示市场,而LCD显示器以其不断下降的价格和不断提高的图像质量已作为平板显示器件的代表填补了CRT显示器件推出的市场,并且还在扩充者市场。

CRT、LCD 都已大规模生产,基本上已达到物美价廉,因此其他显示器件只能在CRT、LCD 显示器件所不能适应的领域发展。

OLED发展简介1#发表于 2010-4-19 12:02 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印欢迎加入OFweek热心网友QQ群1979年,柯达公司邓青云博士无意中发现了一种具有发光特性的有机材料,这就是后来被誉为“继LCD之后的下一代平面显示器”的OLED(OrganicLightEmittingDiode,有机发光二极管)技术的起源。

近年来,OLED受到了业界的极大关注。

从诞生到现在,历经几十年,今天的OLED正已惊人的速度开始步入产业化阶段,在竞争激烈的平板显示市场上占据了一席之地。

OLED技术原理OLED是指有机半导体材料和有机发光材料在电场的驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的技术。

其原理是用ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子传输层和空穴传输层,然后分别迁移到发光层,相遇后形成激子使发光分子激发,后者经过辐射后发出可见光。

辐射光可从ITO 一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。

下图是一个简单的OLED器件结构示意图。

3020_201004121122271UvHt.jpg (6.6 KB)2010-4-19 01:073020_201004121122272Fz8b.jpg (20.26 KB)2010-4-19 01:073020_201004121122273Wd2X.jpg (7.67 KB)2010-4-19 01:07根据使用有机功能材料的不同,OLED器件可以分为两大类:小分子器件和高分子器件。

小分子OLED技术发展较早(1987年),而且技术已经达到商业化生产水平;高分子OLED又被称为PLED(PolymerLED),其发展始于1990年,目前该技术尚未成熟。

根据驱动方式的不同,OLED器件可以分为无源驱动型(又称被动驱动PM,PassiveMatrix)和有源驱动型(又称主动驱动AM,ActiveMatrix)两种。

液晶显示技术的发展和趋势在21世纪初期,液晶显示技术已经成为了信息通讯领域中最为主流的显示技术之一。

液晶显示器已经广泛应用于电视、电脑显示器、手机、平板电脑等各种数码产品中,成为了数码产品中最为重要的显示元件。

随着科技的发展,液晶显示技术也得到了不断的升级,从而使其具备更为强大的性能和广泛的应用前景。

一、液晶显示技术的发展史液晶显示技术的起源可以追溯到19世纪末期,当时的研究人员发现,一些有机化合物在加热或受到电场刺激后会发生相变,变为所谓的液晶相。

20世纪60年代,人们开始尝试利用液晶相这种物理现象来制造显示器件。

当时的液晶显示器主要用于仪器、测量仪器和电视机等领域。

在1970年左右,液晶显示技术开始进入蓬勃发展的阶段。

当时的液晶显示器主要采用“液晶电容”(LC)的工作模式,这种模式利用了液体晶体的2种极性状态来改变光通过晶体的能力,从而实现显示功能。

1980年代末期,研究人员开始尝试将液晶显示器应用于电脑显示器、笔记本电脑和汽车仪表盘等领域。

此后,液晶显示技术得到了快速的发展,并逐渐成为了dominant display techonology,成为了现代科技发展的重要组成部分。

二、液晶显示技术的优缺点液晶显示技术最显著的优点是其超薄和节能的效果。

与CRT 显示器相比,液晶显示器非常轻、薄和节能。

液晶显示器利用非常小的电流来驱动像素,可以明显降低电力消耗。

同时,还有如下优点:1. 显示效果好:液晶显示器可以显示非常高的分辨率,并且显示效果非常清晰、流畅。

通过逆变器调节背光灯的亮度可以调整亮度范围,使得液晶显示器可以适应不同的环境需求。

2. 色彩鲜艳:目前,若干液晶技术可以产生非常饱满的色彩,以及非常丰富细致的图像细节。

这点在挑选购买液晶电视或显示器时尤为重要。

不过液晶显示技术也存在一些缺点,比如相比OLED和柔性显示技术,液晶显示器较为笨重,加上它需要背光源,所以需要背光源的灯管、反光膜、透光膜、光导板等组件,所以成本较高。

Industry Observation产业观察DCW45数字通信世界2021.051 M icroLED 显示技术应用领域20世纪90年代,日本日亚科学家中村修二成功制备出商用高亮度蓝光GaN 基LED ,标志着LED 全面商业化的开始。

LED 已被广泛的应用在照明、紫外消毒、显示背光、三原色全彩显示、红外探测等领域。

随着显示技术的飞速发展,LED 器件也逐渐发挥越 来越 重要的作用。

目前,主流显示技术主要包括:液晶显示(LCD )、有机发光二极管(OLED )、微缩矩阵化发光二极管(MicroLED )显示等,其中,MicroLED 显示被认为是将颠覆传统的新一代显示技术,已成为LED 产业领域新的增长和爆发点。

MicroLED 显示相比于其他显示技术具有自发光、高对比度、高分辨率、高可靠性、寿命长、功耗低等诸多优势。

MicroLED 在大尺寸电视墙显示器、汽车抬头数字显示、智能手表、柔性屏幕、增强及虚拟现实等领域具有巨大的市场应用前景,同时,5G 技术结合8K 显示将会是MicroLED 在5G 时代浪潮下的最新应用趋势。

2 M icroLED 显示技术发展历程MicroLED 显示技术是基于常规LED 显示技术基础上发展而来。

1999年,Jin 等人首次通过感应耦合等离子体(ICP )干法刻蚀工艺制备了直径为12μm 、间距为15μm 的MicroLED 阵列器件,研究发现相比于常规LED 器件,MicroLED 阵列可以承受更高的工作电流密度,这可以归因于MicroLED 器件电极接触的方式及小尺寸器件更有效的电流扩散效应,器件在8 mA 驱动电流下的发光功率达到20μW ,首次验 证了MicroLED 器件在显示领域的适用性。

2006年,Liang 等人采用湿法刻蚀工艺结合衬底减薄技术、介质 桥技术成功实现了MicroLED 器 件阵列的光电隔离,制备出尺寸为16×16μm 2的AlGaInP 基橙光LED 微显示器件。

平面的魅力--纯平显示器漫谈

PC显示器技术从诞生开始就没有多少真正的变化。

尽管显示器变得越来越大、越来越清晰,但基本的阴极射线管技术仍然是以几十年前的旧电视技术为基础。

目前,在传统CRT 显示器中,日益发展的“纯平”技术越来越引人瞩目。

一、显像管形状的发展历史

组成显示器最重要的部件无疑是显像管。

显像管的发展历史几乎就代表了显示器的发展历史。

显像管的形状有球面、柱面、平面直角、超平面、纯平面等之分。

球面显像管其形状是球体的一部分,在垂直和水平方向都有弯曲,所以在边缘处会造成图像的变形。

一般而言偶数英寸(14、16、20英寸)的显示器采用这种显像管。

球面显示器采用的是荫罩显像管,它在荧屏前方有一张很薄的穿孔金属片,用以生成分离的荧光点。

由于荫罩显像管中荧光点排列的方式,所以能产生边缘清晰的图象,很适合文字的显示。

柱面显像管代表产品有索尼的Trinitron和三菱的DiamondTron,在垂直方向是平直的,在水平方向有弯曲。

垂直方向的直线造型既减少了图象的变形,也避免了上方灯光反射的干扰。

柱面显示器采用的是荫栅显像管,它透过一列绷紧的细线生成垂直的荧光线,在屏幕下方可以看到一根极细的固定荫栅的水平减振线。

荫栅显像管具有比荫罩显像管更高的亮度和对比度,同时不失精确的聚焦。

因此这种显像管比较适于图象编辑工作。

但它在水平方向的弧度不太利于文字的显示。

平面直角显像管它的屏幕实际上也是一个球体的一部分,只是这个球体的直径很大,使得屏幕看起来几乎是个平面。

它消除了图象的变形,并避免了灯光的反射。

目前绝大多数的15、17、19、21英寸显示器都是平面直角的。

几乎所有的平面直角显示器都用的是荫罩显像管,只有NEC的CromaClear是个例外。

它采用的是一系列垂直排列的椭圆形栅孔,据称结合了荫罩显像管和荫栅显像管二者的优点。

纯平面的显像管上述这些显像管,都没有达到完全的平面,因此,所显示的画面或多或少都会有一点变形和扭曲,依然不够令人满意。

直到现在,一些崭新显示器――纯平显示器的出现,才使CRT显示器终于走上了完全平面的道路。

二、“纯平”显像管的性能特点

从最早的球面显像管到现在应用最多的平面直角显像管(FST),再到以SONY特丽珑(Trinitron)和三菱钻石珑(Diamondtron)为代表的柱面显像管,显像管弧度已经越来越小,特丽珑显像管已实现了垂直方向的零弧度,但在水平方向仍然没有达到完全的平面。

纯平面显示器,屏幕在水平和垂直方向都是笔直的,就象一面镜子那样平,失真、反光,都被减小到了最低限度。

正如几年前平面直角显像管取代球面显像管一样,纯平面显像管必然将取代现在的平面直角显像管和柱面显象管,形成新的风潮,这是CRT显示器发展的必然趋势。

现在最新出现的一些“纯平”显像管(IFT)技术,使传统CRT显示器终于走上了完全平面的道路。

LG电子公司的"未来窗"(Flatron)显像管,无疑是近期“纯平”显像管技术的代表之一。

该显像管的特点是使用了槽状荫罩,它结合了SONY特丽珑(Trinitron)栅状荫罩和传统点状荫罩的优点:纯平面两维伸展的槽状荫罩,比起传统点状荫罩来间隙更多,可得到更大的电子流通量,让更多的光线到达屏幕,从而获得更亮更清晰的画面;而槽状荫罩网面比起SONY特丽珑(Trinitron)栅状荫罩来,在栅条中间又多了许多细小的横格,这使得荫罩网面的受力及稳定情况更好,从而免除了使用SONY特丽珑显像管栅条结构为支撑网面而不得不添加的让人心烦的小细线。

索尼(SONY)公司并不满足其在特丽珑显象管上取得的成功,研发出新一代的短颈纯平特丽珑显象管(FDTrinitron)。

在特丽珑显像管基础上最新出现的FDT显像管拥有高分辨率和超细点距,21寸的最小点距甚至达到0.22mm。

特丽珑原有的增强形电子枪技术也应用到了FDT上。

由于增加了灰度级的可见性和背景的亮度级,FDT拥有极高的对比度,比特丽珑提高了将近50%,可以显示更黑和更多重的色彩,这对于CAD等图形处理应用是十分有利的。

三星电子(SAMSUNG)新近研发出来IFT丹娜(DYNAFLAT)显像管。

所谓IFT,即指InfiniteFlatTube,是真正平面显像管的意思。

DYNAFLAT显像管所采用的新技术使显示器的屏幕表面达到完全的平坦,改善了传统屏幕失真及反光的现象,它还能提高45%以上的对比度,增加了30%以上的亮度,以致于表现出来的图像也更细腻,色彩也更锐利逼真而且层次分明,显示面大大减弱了反光,自然不失真的色彩使使用者的眼睛更轻松,即使长时间使用,也不容易感到疲劳。

松下公司的纯平面栅状显像管技术。

具备.24点距,新型的AGRAS(防眩、防反射、防静电)涂层,采用此显像管的PF7017寸显示器,最高分辨率为1600X1280,水平刷新频率30-86KHz,垂直刷新频率50-160Hz,带宽135MHz,在1600X1280的最高分辨率下,字符依旧非常清晰。

采用纯平面栅状显像管技术的松下纯平彩电是纯平彩电中的极品。

纯平面栅状显像管技术的缺点在于枕形失真无法消除,而且图像质量也有所欠缺。