医师资格证考试大纲中医、中西医类别

- 格式:docx

- 大小:77.37 KB

- 文档页数:67

2023年全国中医药执业医师考试大纲一、考试概述2023年全国中医药执业医师考试是中医药领域的重要考试之一,旨在评估考生的中医药执业能力和专业知识水平。

本次考试将依据以下大纲进行设置,涵盖中医药理论、中医诊断学、中医治疗学、方剂学、中西医结合与基础知识等方面。

二、考试科目及内容1. 中医药理论1.1 中医基本理论1.2 中医病因病机学说1.3 中医诊断学1.4 中医治疗学2. 方剂学2.1 方剂基础知识2.2 方剂应用与疗效评价3. 中医诊断学3.1 中医四诊合参3.2 中医辨证施治4. 中医治疗学4.1 针灸理论与基本技能4.2 中医推拿按摩理论与基本技能4.3 中医内科治疗学4.4 中医外科治疗学5. 中西医结合与基础知识5.1 中西医结合理论5.2 中西医结合诊断学5.3 中西医结合治疗学5.4 中医药基础知识三、考试形式本次考试采取计算机化考试形式,包括选择题、填空题、解释题和案例分析题等。

考试时间限制为180分钟。

四、考试要求1. 考生必须具备扎实的中医药理论知识,能够准确理解中医理论,并能运用于临床诊断和治疗中。

2. 考生需要对方剂学有所了解,包括方剂的基本知识、应用方法及疗效评价等。

3. 考生需要掌握中医诊断学的基本理论和方法,能够进行中医四诊合参和辨证施治等工作。

4. 考生需要具备一定的针灸、推拿按摩等基本技能,了解中医内科和外科治疗学的基本原理。

5. 考生对中西医结合原理和方法有所了解,并能运用于临床实践。

6. 考生需要掌握中医药基础知识,包括中药学、药物学、中医学史等方面的内容。

五、考试评分标准1. 选择题和填空题采取计分方式,每题得分相等。

2. 解释题依据答案的完整性、准确性和条理性进行评分。

3. 案例分析题评分依据考生对病情分析和治疗方案的全面性和合理性进行评价。

六、考试准备建议1. 考生要充分了解考试大纲,确定考试的重点和难点,有针对性地进行复习。

2. 应结合实际病例进行学习和分析,提升对中医药理论的应用能力。

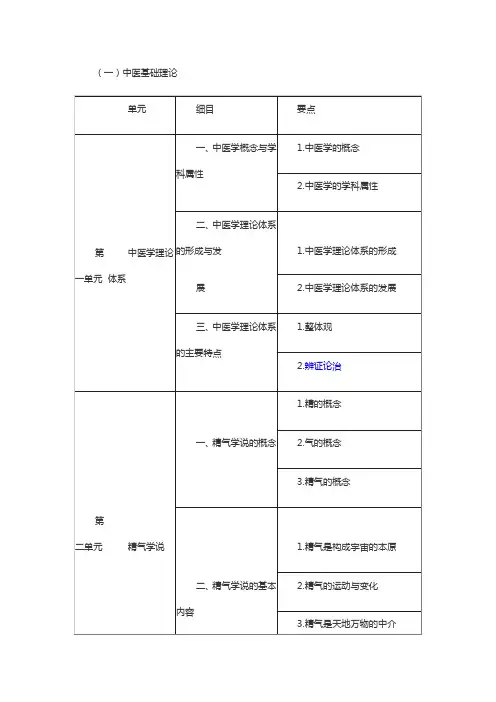

2022年中西医执业医师《中医基础理论》考试大纲2022年中西医执业医师《中医基础理论》考试大纲第一单元中医学理论体系的主要特点细目一:整体观念要点:1.整体观念的概念2.整体观念的内容细目二:辨证论治要点:1.症、证、病的概念和关系2.辨证论治的概念3.同病异治和异病同治其次单元精气学说细目一:精气学说的概念要点:1.精的概念2.气的概念细目二:精气学说的基本内容要点:1.精气是构成宇宙的本原2.精气的运动与变化3.精气是天地万物的中介4.天地精气化生为人细目三:精气学说在中医学中的应用要点:1.构建中医学的精气生命理论2.构建中医学的整体观念第三单元阴阳学说细目一:阴阳的概念要点:1.阴阳的含义2.事物阴阳属性的肯定性和相对性细目二:阴阳学说的基本内容要点:1.阴阳的一体观2.阴阳对立制约3.阴阳互根互用4.阴阳交感互藏5.阴阳的消长6.阴阳的转化7.阴阳的自和与平衡细目三:阴阳学说在中医学中的应用要点:1.在组织结构和生理功能方面的应用2.在病理方面的应用3.在疾病诊断方面的应用4.在疾病预防和治疗方面的应用第四单元五行学说细目一:五行学说的概念要点:1.五行的含义2.五行的特性和事物与现象的五行归类细目二:五行学说的基本内容要点:1.五行相生与相克2.五行制化3.五行相乘与相侮4.五行的母子相及细目三:五行学说在中医学中的应用要点:1.在生理方面的应用2.在病理方面的应用3.在疾病诊断方面的应用4.在疾病治疗方面的应用第五单元藏象学说要点:1.藏象及藏象学说的概念与特点2.藏象学说形成的基础3.五脏、六腑、奇恒之腑的生理特点及临床意义4.脏腑精气阴阳的概念和关系第六单元五脏细目一:五脏的生理功能与特性要点:1.心的生理功能与特性2.肺的生理功能与特性3.脾的生理功能与特性4.肝的生理功能与特性5.肾的生理功能与特性6.命门的概念和功用细目二:五脏之间的关系要点:1.心与肺的关系2.心与脾的关系3.心与肝的关系4.心与肾的关系5.肺与脾的关系6.肺与肝的关系7.肺与肾的关系8.肝与脾的关系9.肝与肾的关系10.脾与肾的关系11.肾与命门的关系细目三:五脏与五体、五官九窍、五志、五液和季节的关系要点:1.五脏与五体的关系2.五脏的外华3.五脏与五官九窍的关系4.五脏与五志的关系5.五脏与五液的关系6.五脏与季节的关系第七单元六腑细目一:六腑的生理功能要点:1.胆的生理功能2.胃的分部名称、生理功能和生理特性3.小肠的生理功能4.大肠的生理功能5.膀胱的生理功能6.三焦的概念和生理功能细目二:五脏与六腑之间的关系要点:1.心与小肠的关系2.肺与大肠的关系3.脾与胃的关系4.肝与胆的关系5.肾与膀胱的关系第八单元奇恒之腑细目一:脑要点:1.脑的生理功能2.脑与脏腑精气的关系细目二:女子胞要点:1.女子胞的生理功能2.女子胞与脏腑经脉的关系第九单元精、气、血、津液、神细目一:精要点:1.人体之精的概念2.人体之精的功能3.人体之精的分类细目二:气要点:1.人体之气的概念2.人体之气的生成3.人体之气的运动与气化4.人体之气的功能5.人体之气的分类细目三:血要点:1.血的基本概念2.血的生成3.血的运行4.血的功能细目四:津液要点:1.津液的基本概念2.津液的生成输布与排泄3.津液的功能细目五:神要点:1.人体之神的基本概念2.人体之神的生成3.人体之神的分类4.人体之神的作用细目六:精、气、血、津液之间的关系要点:1.气与血的关系2.气与津液的关系3.精、血、津液之间的关系4.精、气、神之间的关系第十单元经络细目一:经络学说概述要点:1.经络的基本概念2.经络系统的组成细目二:十二经脉要点:1.十二经脉的走向规律2.十二经脉的交接规律3.十二经脉的分布规律4.十二经脉的表里关系5.十二经脉的流注次序6.十二经脉循行中的重要部位和交接点细目三:奇经八脉要点:1.奇经八脉的含义及特点2.奇经八脉的主要功能3.督脉、任脉、冲脉、带脉、跷脉和维脉的循行特点和基本功能细目四:经别、别络、经筋、皮部要点:1.经别的概念、特点和生理功能2.别络的概念、特点和生理功能3.经筋的概念、特点和生理功能4.皮部的概念和应用细目五:经络的生理功能和经络学说的应用要点:1.经络的生理功能2.经络学说的应用第十一单元体质细目一:体质的概念和构成要点:1.体质的概念2.体质的构成3.体质的特点细目二:体质的生理学基础要点:1.体质与脏腑精气血津液的关系2.影响体质的因素细目三:体质学说的应用要点:1.体质与发病2.体质与病因病机3.体质与诊治4.体质与养生第十二单元病因细目一:六*要点:1.六*的概念2.六*的共同致病特点3.六*各自的性质及致病特点(1)风邪的性质及致病特点(2)寒邪的性质及致病特点(3)暑邪的性质及致病特点(4)湿邪的性质及致病特点(5)燥邪的性质及致病特点(6)火(热)邪的性质及致病特点细目二:疠气要点:1.疠气的概念2.疠气的致病特点细目三:七情内伤要点:1.七情的基本概念2.七情与脏腑精气的关系3.七情内伤致病的特点细目四:饮食失宜要点:1.饮食不节2.饮食不洁3.饮食偏嗜细目五:劳逸失度要点:1.过度劳累2.过度安逸细目六:痰饮要点:1.痰饮的概念2.痰饮的形成3.痰饮的致病特点细目七:瘀血要点:1.瘀血的概念2.瘀血的形成3.瘀血的致病特点4.瘀血致病的症状特点第十三单元发病细目一:发病基本原理要点:1.正气与邪气的概念2.正气不足是疾病发生的内在因素3.邪气是发病的重要条件4.邪正相搏的胜败与发病细目二:影响发病的主要因素要点:1.环境与发病2.体质与发病3.精神状态与发病细目三:发病类型要点:1.感邪即发2.徐发3.伏而后发4.继发5.合病6.复发第十四单元病机细目一:邪正盛衰要点:1.邪正盛衰与虚实变化2.邪正盛衰与疾病转归细目二:阴阳失调要点:1.阴阳偏盛2.阴阳偏衰3.阴阳互损4.阴阳格拒5.阴阳亡失细目三:精、气、血失常要点:1.精的失常2.气的失常3.血的失常4.精、气、血关系失调细目四:津液代谢失常要点:1.津液不足2.津液输布、排泄障碍3.津液与气血关系失调细目五:内生“五邪” 要点:1.内生“五邪”的概念2.风气内动3.寒从中生4.湿浊内生5.津伤化燥6.火热内生细目六:疾病传变要点:1.疾病传变的形成2.病性转化第十五单元防治原则细目一:预防要点:1.预防与治未病的概念2.未病先防3.既病防变细目二:治则要点:1.治病求本、治则、治法的概念2.正治与反治3.治标与治本4.扶正与祛邪5.调整阴阳6.调理精气血津液7.三因制宜第十六单元养生与寿夭细目一:养生要点:1.养生的原则2.养生的方法细目二:生命的寿夭要点:1.人体生命的产生与变化规律2.打算寿夭的基本因素文档内容到此结束,欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。

以下是2024年中医执业助理医师考试大纲的主要内容:一、考试科目中医基础理论、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸学、推拿学、中医骨伤科学、中药学、方剂学、中医养生学。

二、考试形式考试形式为笔试,包括单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题和案例分析题等题型。

三、考试内容1.中医基础理论:中医学的基本概念、中医学的哲学思想、中医学的方法论、中医学的生命观、中医学的病因病机学说、中医学的治疗原则和方法等。

2.中医诊断学:中医诊断的基本原理、中医诊断的基本方法、中医诊断的基本技能、中医诊断的特殊方法等。

3.中医内科学:中医内科学的基本概念、中医内科学的病因病机学说、中医内科学的诊断方法、中医内科学的治疗方法、中医内科学的特殊疾病等。

4.中医外科学:中医外科学的基本概念、中医外科学的病因病机学说、中医外科学的诊断方法、中医外科学的治疗方法、中医外科学的特殊疾病等。

5.中医妇科学:中医妇科学的基本概念、中医妇科学的病因病机学说、中医妇科学的诊断方法、中医妇科学的治疗方法、中医妇科学的特殊疾病等。

6.中医儿科学:中医儿科学的基本概念、中医儿科学的病因病机学说、中医儿科学的诊断方法、中医儿科学的治疗方法、中医儿科学的特殊疾病等。

7.中医五官科学:中医五官科学的基本概念、中医五官科学的病因病机学说、中医五官科学的诊断方法、中医五官科学的治疗方法、中医五官科学的特殊疾病等。

8.针灸学:针灸学的基本概念、针灸学的基本原理、针灸学的基本操作技能、针灸学的特殊疾病等。

9.推拿学:推拿学的基本概念、推拿学的基本原理、推拿学的基本操作技能、推拿学的特殊疾病等。

10.中医骨伤科学:中医骨伤科学的基本概念、中医骨伤科学的基本原理、中医骨伤科学的诊断方法、中医骨伤科学的治疗方法、中医骨伤科学的特殊疾病等。

11.中药学:中药学的基本概念、中药学的分类、中药学的药理作用、中药学的配伍与禁忌、中药学的特殊药物等。

2020中医执业医师考试大纲

2020中医执业医师考试大纲

一、考试性质

中医执业医师考试是评价申请中医执业医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的考试。

二、考试定位与目标

通过考核医德医风、医学门类、基储临床、预防、具有临床医学知识以及临床医学相关知识等必要的中医药学知识,了解和熟悉医疗工作的基本内容,掌握基本的临床诊疗和诊断技能,能够处理常见病症,以及具备对危重病人进行初级应急处理、配合高级急救的基本能力。

三、考试范围

中医执业医师资格考试范围为《医师资格考试大纲(中医类别中医、中西医结合实践技能考试部分)》所规定的内容。

四、考试形式

考试形式分为实践技能考试和医学综合笔试。

五、考试组织

考试工作在国家医学考试中心和国家中医药管理局中医师资格认证中心领导下,按照《国家医师资格考试暂行办法》及相关文件规定执行。

2024中西医结合执业医师资格考试大纲标题:2024中西医结合执业医师资格考试大纲引言概述:2024年中西医结合执业医师资格考试大纲是对于中西医结合领域的执业医师进行考核和评估的重要指南。

本文将围绕该大纲的内容,从五个大点进行详细阐述,包括考试目的、考试科目、考试内容、考试形式以及考试评分标准。

正文内容:1. 考试目的1.1 评估医师的中西医结合理论知识水平1.2 评估医师的中西医结合临床实践能力1.3 促进中西医结合领域的专业发展1.4 提高中西医结合医师的执业水平和服务质量2. 考试科目2.1 中医基础理论2.2 西医基础理论2.3 中西医结合基础理论2.4 中医临床实践2.5 西医临床实践3. 考试内容3.1 中医基础理论:包括中医经典理论、中医诊断学、中医治疗学等3.2 西医基础理论:包括生物医学基础、临床医学基础、医学伦理学等3.3 中西医结合基础理论:包括中西医结合基本理论、中西医结合诊断学、中西医结合治疗学等3.4 中医临床实践:包括中医内科、中医外科、中医妇科等3.5 西医临床实践:包括西医内科、西医外科、西医妇科等4. 考试形式4.1 选择题:考察医师对于中西医结合理论知识的掌握程度4.2 简答题:考察医师对于中西医结合临床实践的理解和应用能力4.3 案例分析题:考察医师对于中西医结合诊断和治疗的综合运用能力5. 考试评分标准5.1 知识掌握程度:根据答题的准确性和完整性进行评分5.2 实践能力:根据医师对于临床案例的分析和解决能力进行评分5.3 综合运用能力:根据医师对于中西医结合理论和实践的综合运用能力进行评分总结:2024年中西医结合执业医师资格考试大纲的发布,将对中西医结合领域的执业医师进行全面的考核和评估,促进中西医结合领域的专业发展,提高中西医结合医师的执业水平和服务质量。

考试目的包括评估医师的中西医结合理论知识水平和临床实践能力,考试科目涵盖中医基础理论、西医基础理论、中西医结合基础理论以及中西医临床实践等。

2022年中西医执业医师《中西医结合内科学》考试大纲2022年中西医执业医师《中西医结合内科学》考试大纲第一单元呼吸系统疾病细目一:慢性堵塞性肺疾病要点:1.西医病因、发病机制2.临床表现与分级3.并发症4.试验室检查及其他检查5.诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目二:支气管哮喘要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现第1页/共41页4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗及掌握水平分期7.中医辨证论治细目三:肺炎要点:1.西医病因、发病机制和病理2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目四:肺结核要点:1.西医病因、病理、发病机制2.中医病因病机第2页/共41页3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治8.预防细目五:原发性支气管癌要点:1.西医病因、病理和分类2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目六:慢性肺源性心脏病要点:第3页/共41页1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.并发症5.试验室检查及其他检查6.诊断与鉴别诊断7.西医治疗8.中医辨证论治细目七:慢性呼吸衰竭要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室及其他检查5.诊断6.西医治疗7.中医辨证论治第4页/共41页其次单元循环系统疾病细目一:心力衰竭要点:1.基本病因与诱因2.病理生理3.临床分型4.心力衰竭分期及心功能分级细目二:急性心力衰竭要点:1.西医病因、发病机制2.临床表现3.诊断4.西医治疗细目三:慢性心力衰竭要点:1.中医病因病机2.临床表现第5页/共41页3.试验室检查及其他检查4.诊断5.鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目四:心律失常要点:1.发生气制2.心律失常的分类3.常用抗心律失常药物细目五:快速性心律失常要点:1.西医病因2.中医病因病机3.临床表现4.心电图诊断5.西医治疗第6页/共41页6.中医辨证论治细目六:缓慢性心律失常要点:1.西医病因2.中医病因病机3.临床表现4.心电图诊断5.西医治疗6.中医辨证论治细目七:心脏性猝死要点:1.定义和病因2.临床表现3.心电图检查4.诊断5.西医治疗6.中医辨证论治第7页/共41页7.预防细目八:原发性高血压要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断(血压分级及危急分层)6.鉴别诊断7.西医治疗8.中医辨证论治9.预防细目九:冠状动脉粥样硬化性心脏病要点:1.危急因素2.西医分型3.冠心病一级与二级预防第8页/共41页细目十:心绞痛要点:1.西医病因、病理、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目十一:心肌梗死要点:1.西医病因、发病机制及病理2.中医病因病机3.临床表现及并发症4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗第9页/共41页7.中医辨证论治8.预防细目十二:心脏瓣膜病要点:1.西医病因、病理2.中医病因病机3.临床表现及并发症4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目十三:病毒性心肌炎要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查第10页/共41页5.诊断6.西医治疗7.中医辨证论治第三单元消化系统疾病细目一:急性胃炎要点:1.西医病因、病理2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查机其他检查5诊断及鉴别诊断6西医治疗7.中医辨证论治细目二:慢性胃炎要点:1.西医病因、病理2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查机其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目三:消化性溃疡要点:1.西医病因、病理变化2.中医病因病机3.临床表现及并发症4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目四:胃癌要点:1.西医病因、病理及转移途径2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.中医辨证论治细目五:肝硬化要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现及并发症4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目六:原发性肝癌要点:1.西医病因、病理2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目七:溃疡性结肠炎要点:1.西医病因、病理2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目八:上消化道出血要点:1.西医病因2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治第四单元泌尿系统疾病细目一:慢性肾小球肾炎要点:1.西医病因、病理2.中医病因病机3.临床表现4.试验室及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目二:肾病综合征要点:1.西医病因、病理生理2.中医病因病机3.临床表现及并发症4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目三:尿路感染要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目四:急性肾衰竭要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗细目五:慢性肾衰竭要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现及肾功能分期4.试验室检查及其他检查5.诊断6.西医治疗7.中医辨证论治第五单元血液及造血系统疾病细目一:缺铁性贫血要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目二:再生障碍性贫血要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目三:白细胞削减症与粒细胞缺乏症要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.诊断与鉴别诊断5.西医治疗6.中医辨证论治7.预防细目四:急性白血病要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目五:慢性粒细胞性白血病要点:1.西医病因2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目六:特发性血小板削减性紫癜要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治第六单元内分泌与代谢疾病细目一:甲状腺功能亢进症要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.辨证论治细目二:亚急性甲状腺炎要点:1.西医病因2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目三:糖尿病要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现及分类4.并发症5.试验室检查及其他检查6.诊断与鉴别诊断7.西医治疗8.中医辨证论治9.预防细目四:水、电解质代谢和酸碱平衡失调要点:1.水、钠代谢失常(一)西医病因、发病机制(二)临床表现(三)诊断及治疗2.钾代谢失常(一)西医病因、发病机制(二)临床表现(三)诊断及治疗3.常见酸碱平衡失调(一)西医病因、发病机制(二)临床表现(三)诊断及治疗第七单元风湿性疾病细目一:类风湿性关节炎要点:1.西医病因、病理2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目二:系统性红斑狼疮要点:1.西医病因、病理、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治第八单元神经系统疾病细目一:癫痫要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目二:脑血管病要点:1.常见病因2.危急因素3.中医对脑血管疾病的熟悉细目三:短暂性脑缺血发作要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目四:脑血栓形成要点:1.西医病因、病理2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目五:脑栓塞要点:1.西医病因2.临床表现3.试验室检查及其他检查4.诊断5.西医治疗6.中医辨证论治7.预防细目六:腔隙性梗死要点:1.西医病因2.临床表现3.试验室检查及其他检查4.诊断5.西医治疗6.中医辨证论治细目七:脑出血要点:1.西医病因2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断医学`教育网搜集整理6.西医治疗7.中医辨证论治细目八:蛛网膜下腔出血要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目九:血管性痴呆要点:1.西医病因2.中医病因病机3.临床表现医学`教育网搜集整理4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目十:Alzheimer病要点:1.西医病因2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目十一:帕金森病要点:1.西医病因、发病机制2.中医病因病机3.临床表现4.试验室检查及其他检查5.诊断及鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治第九单元理化因素所致疾病细目一:急性中毒总论要点:1.西医病因、发病机制2.临床表现3.诊断4.西医治疗原则细目二:急性一氧化碳中毒要点:1.病因、发病机制2.临床表现3.试验室检查及其他检查4.诊断和鉴别诊断5.西医治疗细目三:有机磷杀虫药中毒要点:1.病因、发病机制2.临床表现3.试验室检查及其他检查4.诊断和鉴别诊断5.西医治疗细目四:急性冷静催眠药中毒要点:1.病因与中毒机制2.临床表现3.诊断4.西医治疗第十单元内科常见危重症细目一:休克要点:1.西医病因、病理、发病机制2.休克分类医学`教育网搜集整理3.中医病因病机4.临床表现5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.中医辨证论治细目二:中暑要点:1.病因、2.发病机制3.临床表现4.诊断及鉴别诊断5.治疗第十一单元肺系病证细目一:感冒要点:1.感冒的概念2.感冒的病因病机3.感冒的诊断与病证鉴别4.感冒的辨证论治细目二:喘证要点:1.喘证的概念2.喘证的病因病机3.喘证的诊断与病证鉴别4.喘证的辨证论治第十二单元心系病症细目一:不寐要点:1.不寐的概念2.不寐的病因病机3.不寐的诊断与病证鉴别4.不寐的辨证论治细目二:厥证要点:1.厥证的概念2.厥证的病因病机3.厥证的诊断与病证鉴别4.厥证的辨证论治第十三单元脾系病症细目一:痞满要点:1.痞满的概念2.痞满的病因病机3.痞满的诊断与病证鉴别4.痞满的辨证论治细目二:腹痛要点:1.腹痛的概念2.腹痛的病因病机3.腹痛的诊断与病证鉴别4.腹痛的辨证论治细目三:泄泻要点:1.泄泻的概念2.泄泻的病因病机3.泄泻的诊断与病证鉴别4.泄泻的辨证论治细目四:便秘要点:1.便秘的概念2.便秘的病因病机3.便秘的诊断与病证鉴别4.便秘的辨证论治第十四单元肝系病症细目一:胁痛要点:1.胁痛的概念2.胁痛的病因病机3.胁痛的诊断与病证鉴别4.胁痛的辨证论治细目二:积聚要点:1.积聚的概念2.积聚的病因病机3.积聚的诊断与病证鉴别4.积与聚主症特点与病机异同5.积聚的辨证论治细目三:鼓胀要点:1.鼓胀的概念2.鼓胀的病因病机3.鼓胀的诊断与病证鉴别4.鼓胀的辨证论治细目四:眩晕要点:1.眩晕的概念2.眩晕的病因病机3.眩晕的诊断与病证鉴别4.眩晕的辨证论治第十五单元肾系病症细目:水肿要点:1.水肿的概念2.水肿的病因病机3.水肿的诊断与病证鉴别4.水肿的辨证论治第十六单元气血津液病证细目一:郁证要点:1.郁证的概念2.郁证的病因病机3.郁证的诊断与病证鉴别4.郁证的辨证论治细目二:血证要点:1.血证的概念2.血证的病因病机3.血证的诊断与病证鉴别4.血证的辨证论治细目三:痰饮要点:1.痰饮的概念2.痰饮的病因病机3.痰饮的诊断与病证鉴别4.痰饮的辨证论治细目四:自汗、盗汗要点:1.自汗、盗汗的概念2.自汗、盗汗的病因病机3.自汗、盗汗的诊断与病证鉴别4.自汗、盗汗的辨证论治细目五:内伤发热要点:1.内伤发热的概念2.内伤发热的病因病机3.内伤发热的诊断与病证鉴别4.内伤发热的辨证论治细目六:虚劳要点:1.虚劳的概念2.虚劳的病因病机3.虚劳的诊断与病证鉴别4.虚劳的辨证论治第十七单元肢体经络病证细目一:痿证要点:1.痿证的概念2.痿证的病因病机3.痿证的诊断与病证鉴别4.痿证的辨证论治细目二:腰痛要点:1.腰痛的概念2.腰痛的病因病机3.腰痛的诊断与病证鉴别让知识带有温度。

第一单元呼吸系统疾病细目一:慢性支气管炎要点:1.西医病因、病理及中医病因病机2.临床表现3.诊断与鉴别诊断4.西医治疗5.辨证论治细目二:支气管哮喘要点:1.西医病因、病理及中医病因病机2.临床表现3.诊断及鉴别诊断4.西医治疗5.辨证论治细目三:肺炎要点:1.分类2.西医病原学、病理及中医病因病机3.临床表现、并发症4.诊断与鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目四:肺结核要点:1.西医病因、病理及中医病因病机2.流行病学3.临床表现、分型4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治7.预防细目五:原发性支气管癌要点:1.病因、病理及中医病因病机2.实验室及其他检查3.早期诊断与鉴别诊断4.西医治疗5.辨证论治细目六:慢性肺源性心脏病要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现及并发症3.实验室及其他检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目七:慢性呼吸衰竭要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治第二单元循环系统疾病细目一:心功能不全要点:1.西医病因、发病机制及病理生理2.中医学关于心衰的病因病机认识3.临床表现、心功能分级4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治7.预防细目二:心律失常要点:本大纲由医梦园整理编辑1.常见心律失常的诊断及治疗细目三:心脏骤停要点:1.心脏骤停的常见病因2.心脏骤停的诊断及治疗细目四:原发性高血压要点:1.西医发病相关因素及中医病因病机2.临床表现、高血压分级3.诊断及鉴别诊断4.西医治疗5.辨证论治6.预防细目五:冠状动脉粥样硬化性心脏病要点:1.定义2.危险因素细目六:心绞痛要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治7.预防细目七:心肌梗死要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现、并发症3.实验室及其他检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗细目八:风湿性心脏瓣膜病要点:1.西医病因、病理及中医病因病机2.临床表现、并发症3.诊断与鉴别诊断4.辨证论治第三单元消化系统疾病细目一:慢性胃炎要点:1.西医病因、病理及中医病因病机2.临床表现3.胃镜及活组织检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目二:消化性溃疡1.西医病因、发病机制、病理变化及中医病因病机2.临床表现及并发症3.实验室及其他检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目三:胃癌要点:1.西医病因、病理、转移途径及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.早期诊断与鉴别诊断5.辨证论治细目四:肝硬化要点:1.西医病因、发病机制、病理及中医病因病机2.临床表现、并发症3.实验室及其他检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目五:原发性肝癌要点:1.西医病因、病理及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.早期诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目六:急性胰腺炎要点:1.西医病因、发病机制、病理及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治7.预防细目七:上消化道出血要点:1.西医病因及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治第四单元泌尿系统疾病细目一:急性肾小球肾炎要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.诊断5.西医治疗6.辨证论治细目二:慢性肾小球肾炎要点:1.西医病因、病理及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.诊断与鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目三:肾病综合征要点:1.西医病因、病理生理及中医病因病机2.临床表现、并发症4.诊断与鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目四:尿路感染要点:1.中医病因病机2.病原体及感染途径3.临床表现4.实验室及其他检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.辨证论治细目五:慢性肾功能不全要点:1.西医病因、中医病因病机2.临床表现及肾功能分期4.诊断依据5.西医治疗6.辨证论治第五单元血液及造血系统疾病细目一:缺铁性贫血要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.实验室检查4.诊断与鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目二:再生障碍性贫血要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.实验室检查4.诊断和鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治7.预防细目三:白细胞减少症与粒细胞缺乏症要点:本大纲由医梦园整理编辑1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.诊断与鉴别诊断3.西医治疗4.辨证论治5.预防细目四:白血病要点:1.西医病因及中医病因病机2.分类细目五:急性白血病要点:1.临床表现2.实验室检查3.诊断及鉴别诊断4.西医治疗5.辨证论治细目六:慢性粒细胞性白血病要点:1.临床表现2.实验室检查3.诊断及鉴别诊断4.西医治疗5.辨证论治细目七:特发性血小板减少性紫癜要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.实验室检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治第六单元内分泌与代谢疾病细目一:甲状腺功能亢进症要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.实验室及其他检查4.诊断与鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目二:糖尿病要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现及分类3.常见并发症4.实验室检查5.诊断与鉴别诊断6.西医治疗7.辨证论治8.预防细目三:水、电解质代谢和酸碱平衡失调要点:1.水、钠代谢失常的病因、发病机制、诊断及治疗2.高钾血症、低钾血症的病因、发病机制、临床表现及治疗3.常见酸碱平衡失常的病因、发病机制、临床表现、诊断及治疗第七单元风湿性疾病细目一:风湿热要点:1.西医病因、发病机制、病理及中医病因病机2.临床表现3.实验室检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目二:类风湿性关节炎要点:1.西医病因、病理及中医病因病机2.临床表现3.实验室检查4.诊断及鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治细目三:系统性红斑狼疮要点:1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.实验室检查4.诊断及鉴别诊断6.辨证论治7.预防第八单元神经系统疾病细目一:癫痫要点:本大纲由医梦园整理编辑1.西医病因、发病机制及中医病因病机2.临床表现3.诊断与鉴别诊断4.西医治疗5.辨证论治细目二:急性脑血管病要点:1.西医病因、发病机制、病理及中医病因病机2.临床表现(1)短暂性脑缺血发作(2)脑血栓形成(4)脑出血(5)蛛网膜下腔出血3.实验室及其他检查4.诊断与鉴别诊断5.西医治疗6.辨证论治第九单元理化因素所致疾病细目一:急性中毒总论要点:1.西医病因、发病机制2.临床表现3.诊断4.处理原则细目二:急性一氧化碳中毒要点:1.病因及发病机制3.实验室检查4.诊断和鉴别诊断5.治疗要点细目三:有机磷杀虫药中毒要点:1.病因、发病机制2.临床表现3.实验室检查4.诊断和鉴别诊断5.西医治疗6.中医药治疗第十单元内科常见危重症细目一:休克要点:1.概念及分类,各类休克的常见病因2.脓毒性休克、过敏性休克、心源性休克的西医病因病理、中医病因病机4.诊断标准5.脓毒性休克、过敏性休克、心源性休克的西医治疗6.中医辨证论治细目二:急性左心衰竭要点:1.西医病因、发病机制,中医病因病机2.临床表现3.诊断4.西医处理,中医辩证治疗细目三:急性肾功能衰竭要点:1.西医病因、发病机制,中医病因病机2.临床表现3.诊断4.西医治疗5.辩证论治细目四:多脏器功能障碍综合征要点:1.概念及常见病因,中医病因病机2.临床表现3.诊断4.西医治疗?。

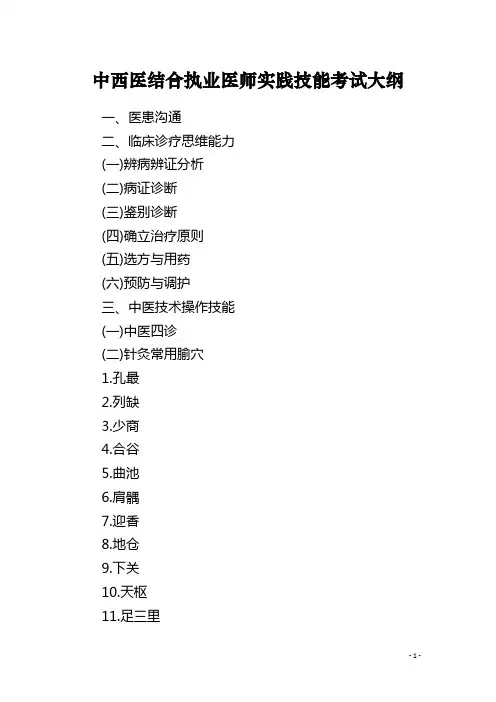

中西医结合执业医师实践技能考试大纲一、医患沟通二、临床诊疗思维能力(一)辨病辨证分析(二)病证诊断(三)鉴别诊断(四)确立治疗原则(五)选方与用药(六)预防与调护三、中医技术操作技能(一)中医四诊(二)针灸常用腧穴1.孔最2.列缺3.少商4.合谷5.曲池6.肩髃7.迎香8.地仓9.下关10.天枢11.足三里13.丰隆14.公孙15.三阴交16.地机17.阴陵泉18.血海19.神门20.后溪21.听宫22.肺俞23.膈俞24.胃俞25.肾俞26.委中27.承山28.昆仑29.至阴30.太溪31.照海32.内关33.大陵34.外关35.支沟37.肩井38.环跳39.阳陵泉40.悬钟41.行间42.太冲43.期门44.命门45.大椎46.百会47.水沟48.中极49.关元50.气海51.神阙52.中脘53.膻中54.夹脊55.十宣(三)针灸技术1.毫针法2.艾灸法3.拔罐法4.其他针法(1)三棱针法(2)皮肤针法5.针灸异常状况处理(1)晕针(2)滞针(3)弯针(4)断针(5)血肿(6)皮肤灼伤及起泡6.常见急症的针灸治疗(1)偏头痛(2)落枕(3)中风(4)哮喘(5)呕吐(6)泄泻(7)痛经(8)扭伤(9)牙痛(10)晕厥(11)虚脱(12)高热(13)抽搐(14)内脏绞痛。

医师资格考试大纲(中医、中西医结合)2020年版目录第一部分中医执业医师资格考试大纲(2020年版)说明 (2)一、指导思想 (2)二、考试性质 (2)三、考试目的 (2)四、考试要求 (2)五、考试范围 (3)实践技能考试大纲 (5)一、医师职业素养 (5)二、中医思维与诊疗能力 (5)三、中医操作技能 (5)四、西医临床技能 (6)五、中医常见病 (8)六、西医常见病 (9)医学综合考试大纲 (11)一、中医学基础 (11)(一)中医基础理论 (11)(二)中医诊断学 (18)(三)中药学 (25)(四)方剂学 (37)二、中医经典 (44)中医经典各科 (44)三、中医临床 (51)(二)中医外科学 (60)(三)中医妇科学 (68)(四)中医儿科学 (78)(五)针灸学 (86)四、西医综合 (97)(一)诊断学基础 (97)(二)内科学 (103)(三)传染病学 (115)五、医学人文 (119)(一)医学伦理学 (119)(二)卫生法规 (122)第二部分中医执业助理医师资格考试大纲(2020年版)说明 (127)一、指导思想 (127)二、考试性质 (127)三、考试目的 (127)四、考试要求 (127)五、考试范围 (128)实践技能考试大纲 (130)一、医师职业素养 (130)二、中医思维与诊疗能力 (130)三、中医操作技能 (130)四、西医临床技能 (131)五、中医常见病 (133)六、西医常见病 (134)医学综合考试大纲 (135)一、中医学基础 (135)(一)中医基础理论 (135)(三)中药学 (146)(四)方剂学 (155)二、中医临床 (160)(一)中医内科学 (160)(二)中医外科学 (167)(三)中医妇科学 (173)(四)中医儿科学 (181)(五)针灸学 (187)三、西医综合 (195)(一)诊断学基础 (195)(二)内科学 (200)(三)传染病学 (209)四、医学人文 (213)(一)医学伦理学 (213)(二)卫生法规 (216)第三部分中西医结合执业医师资格考试大纲(2020年版)说明 (221)一、指导思想 (221)二、考试性质 (221)三、考试目的 (221)四、考试要求 (221)五、考试范围 (223)实践技能考试大纲 (224)一、医师职业素养 (224)二、中医思维与诊疗能力 (224)三、中医操作技能 (224)四、西医临床技能 (225)五、临床常见病 (227)医学综合考试大纲 (230)一、中医学基础 (230)(一)中医基础理论 (230)(二)中医诊断学 (237)(三)中药学 (244)(四)方剂学 (257)二、中医经典 (264)中医经典各科 (264)三、中西医结合临床 (271)(一)中西医结合内科学 (271)(二)中西医结合外科学 (288)(三)中西医结合妇产科学 (300)(四)中西医结合儿科学 (312)(五)针灸学 (320)四、西医综合 (328)(一)诊断学基础 (328)(二)药理学 (334)(三)传染病学 (339)五、医学人文 (343)(一)医学伦理学 (343)(二)卫生法规 (346)第四部分中西医结合执业助理医师资格考试大纲(2020年版)说明 (351)一、指导思想 (351)二、考试性质 (351)三、考试目的 (351)四、考试要求 (351)五、考试范围 (353)实践技能考试大纲 (354)一、医师职业素养 (354)二、中医思维与诊疗能力 (354)三、中医操作技能 (354)四、西医临床技能 (355)五、临床常见病 (357)医学综合考试大纲 (359)一、中医学基础 (359)(一)中医基础理论 (359)(二)中医诊断学 (365)(三)中药学 (370)(四)方剂学 (379)二、中西医结合临床 (384)(一)中西医结合内科学 (384)(二)中西医结合外科学 (397)(三)中西医结合妇产科学 (407)(四)中西医结合儿科学 (416)(五)针灸学 (422)三、西医综合 (428)(一)诊断学基础 (428)(二)药理学 (433)(三)传染病学 (437)四、医学人文 (441)(一)医学伦理学 (441)(二)卫生法规 (444)。

2023中医执业医师技能考试大纲2023年国家中医执业医师资格考试笔试和技能考试大纲已经公布,以下是技能考试大纲:

一、中医辨证论治能力考核

1.掌握中医望、闻、问、切四诊的临床应用。

2.熟悉中医基础理论、中药学、方剂学、中医诊断学、中药药理学、针灸学等基础理论知识的理解和应用。

3.熟悉中医临床常见病、多发病的辩证思维能力。

二、中医临床医疗技能考核

1.熟悉中药饮片辨识技能。

2.熟练掌握中药调剂技能。

3.掌握针灸基本技能。

4.掌握推拿按摩基本技能。

5.掌握拔罐、刮痛、耳针等基本技能。

6.掌握中医临床常见病、多发病的辩证论治技能。

需要注意的是,与2023年相比,2023年的实践技能大纲没有变动,笔试部分只有《卫生法规》第三单元《中华人民共和国执业医师法》变为了《中华人民共和国医师法》,其余均无变化。

中医职业医考试大纲

中医职业医考试大纲主要包括以下内容:

1. 中医基础理论:包括中医的阴阳五行、脏腑经络、病因病机、诊法辨证等方面的知识。

2. 中医临床医学:包括中医内科、外科、妇科、儿科等临床学科的基本知识和常见疾病的诊治方法。

3. 中药学:包括中药的分类、功效、应用等方面的知识,以及中药的配伍原则和禁忌。

4. 方剂学:包括方剂的组成、功效、主治等方面的知识,以及方剂的加减变化和临床应用。

5. 针灸推拿学:包括针灸推拿的基本知识和常见疾病的针灸治疗方法。

6. 诊断学基础:包括常见症状的识别和处理,以及临床常用的诊断方法。

7. 内科学:包括常见内科疾病的诊断和治疗原则。

8. 外科学:包括常见外科疾病的诊断和治疗原则。

9. 妇科学:包括常见妇科疾病的诊断和治疗原则。

10. 儿科学:包括常见儿科疾病的诊断和治疗原则。

11. 传染病学:包括常见传染病的预防和控制原则。

12. 医学伦理学:包括医学伦理的基本原则和医务人员的职业道德要求。

13. 卫生法规:包括卫生法规的基本知识和医疗机构的运行规范。

以上是中医职业医考试大纲的主要内容,考试形式一般为笔试,考试难度较大,需要考生具备扎实的中医基础知识和临床经验。

2023中医执业医师技能考试大纲2023中医执业医师技能考试大纲是对中医执业医师考试的内容范围和要求进行了详细的规定。

以下是相关参考内容,不涉及链接,共计531字。

一、考试范围1.中医基础理论知识:包括中医基本理论、中医病因、病机学说、诊断学和辨证施治学等。

2.中医临床基础知识:包括病因病机、辨证论治、方剂学、针灸学等。

3.中医临床知识和技能:包括中医内科、外科、妇科、儿科、五官科等各个专科的相关知识和技能。

4.其他相关知识:包括中西医结合基本理论、现代医学基础理论、公共卫生学、医学伦理学等。

二、考试形式中医执业医师技能考试分为笔试和实践操作考试两部分。

1.笔试部分主要测试考生对中医基础理论、中医临床基础知识和中医临床知识的掌握程度。

具体考试形式包括选择题、判断题、填空题和简答题等。

考试内容包括中医基本理论、病因病机、辨证论治、方剂学、针灸学、临床各个专科的知识等。

2.实践操作考试部分主要测试考生的临床操作技能和实践能力。

具体考试形式包括模拟挂号和问诊、脉诊、舌诊、中药煎煮操作、针灸操作等。

考试内容主要涉及临床操作技能,包括模拟病人的病史询问、脉诊和舌诊观察、煎煮中药和针灸操作等。

三、备考建议1.全面复习中医基础理论和临床基础知识。

中医基础理论和临床基础知识是考试的基础,建议从教材上系统地复习相关知识,并结合实际情况进行思考和学习。

2.重点关注临床各个专科的知识和技能。

根据个人的实际情况,有针对性地复习和练习临床各个专科的知识和技能,注意理论与实践的结合。

3.多做模拟操作练习。

实践操作考试是考察考生实际操作能力的重要环节,建议多做模拟操作练习,熟悉考试流程和要求,提高实际操作能力。

4.划重点、做总结。

在复习的过程中,划重点,将重要知识和技能做好总结,形成有条理的学习笔记和复习资料,便于复习时的查阅和回顾。

五、总结2023中医执业医师技能考试大纲规定了考试的范围和形式,并对考生备考提出了相关建议。

1、中医诊断中,望诊主要观察的是?

A. 患者的声音变化

B. 患者的脉象特征

C. 患者的舌质与舌苔(答案)

D. 患者的体味与排泄物

2、在中医理论中,五行相生相克关系中,木能克哪一行?

A. 金(答案)

B. 水

C. 火

D. 土

3、中医治疗原则中的“治未病”主要强调的是?

A. 仅在疾病初期进行治疗

B. 预防疾病的发生和发展(答案)

C. 专注于已病的治疗

D. 仅治疗未有明显症状的疾病

4、下列哪项不属于中医八纲辨证的内容?

A. 阴阳

B. 表里

C. 寒热

D. 气血(答案,八纲辨证为阴阳、表里、寒热、虚实)

5、中药配伍中,“相恶”是指?

A. 两种药物合用,能产生或增强毒性

B. 两种药物合用,能相互降低或丧失药效(答案)

C. 两种药物合用,能产生新的治疗作用

D. 一种药物能减轻或消除另一种药物的副作用

6、中医经络学说中,人体最重要的两条经脉是?

A. 任脉与督脉(答案)

B. 肺经与肝经

C. 心经与肾经

D. 脾经与胃经

7、中医在治疗外感风寒时,常用的方法是?

A. 清热解毒

B. 辛温解表(答案)

C. 滋阴润燥

D. 活血化瘀

8、下列哪项不是中医四诊合参中的“四诊”?

A. 望

B. 闻

C. 问

D. 切脉与量血压(答案,正确为“切”,即切脉)。

2023版中医执业医师考试大纲中医执业医师考试大纲是指规范中医执业医师考试内容和要求的文件,它是中医执业医师考试的重要依据。

2023版中医执业医师考试大纲是针对2023年即将举行的考试而制定的,下面将对该大纲的内容进行详细介绍。

首先,2023版中医执业医师考试大纲在考试的科目设置上进行了一定的调整。

考试科目包括中医基础理论、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医皮肤科学、中医眼科学、中医耳鼻喉科学、中医口腔科学、中医骨伤科学、中医肛肠科学、中医针灸学、中医推拿学、中医康复医学、中医学、医学英语、中医临床技能。

这些科目涵盖了中医临床的各个领域,考察了考生的中医理论知识和临床实践能力。

其次,2023版中医执业医师考试大纲在各科目的考试内容上也进行了一定的调整。

例如,在中医基础理论科目中,加强了中医药的基本理论、经典著作、基本知识和基本技能的考察。

在中医诊断学科目中,加强了中医病名、病证的辨证论治和中医诊断的方法与技巧的考察。

在中医内科学科目中,加强了常见内科疾病的中医治疗原则和中西医结合的考察。

其他科目也都有相应的调整,以适应中医临床的最新发展。

此外,2023版中医执业医师考试大纲还明确了考试的考核方式和评分标准。

考试方式主要包括笔试和临床操作技能考试,以全面考察考生的理论和实践能力。

评分标准要求考生对中医理论的掌握要准确、透彻,对临床技能的操作要熟练、规范。

考生的答题和操作要符合中医的基本原则和规范,严禁使用违反中医伦理的方法和手段。

最后,2023版中医执业医师考试大纲还对考试的报名和考试时间等方面做出了详细的规定。

考生需按照规定的时间和程序进行报名,并缴纳相应的考试费用。

考试时间一般为一天或数天,具体的时间和地点将在考试通知中公布。

考试结束后,考试机构将根据评分标准对考生的答题和操作进行评分,最终确定考生的考试成绩和合格与否。

综上所述,2023版中医执业医师考试大纲对考试科目的设置、考试内容的要求、考核方式和评分标准等方面进行了详细的规定,旨在全面考察考生的中医理论知识和临床实践能力。

中医执医考试大纲一、考试总体要求1. 遵守中华人民共和国法律、法规及部门规章;2. 遵守中医伦理,坚持德医双馨;3. 严格遵守医学职业道德及规范化管理要求,严格执业公约;4. 具有良好的人文和科技素质,有一定的人文和科技素养、基本的文化修养、现代科技理念和方法的应用能力;5. 具备较强的诊察、辨证、施治能力,能够熟练运用中医基础理论和临床经验进行诊断及治疗;6. 具备中医药基础知识和临床应用知识、以及相关中医学科学和中西医学的知识,熟练掌握中医诊疗技术和中医药制剂制备技术;7. 具备较强的职业发展能力,有良好的学习和自我提升意识,能够持续学习和掌握新知识、新技能;8. 具备中医文化传承精神,为中医药传统文化的发展和传承做出贡献。

二、考试内容中医执医考试题型分为选择题、填空题、简答题和上机实操题,主要考查以下内容:1. 中医执业相关法规、规定和执业管理知识;2. 中医基础理论,包括中医经典著作、中医内外经络、中医心理学、中医现代理论、中医基础知识等;3. 中医诊断技术,包括辨证诊断、脉诊、舌诊、面诊、听诊、问诊等;4. 中医治疗技术,包括中药治疗、针灸治疗、推拿治疗、气功治疗、调Qigong治疗、中医外治等;5. 中药学知识,包括中药药理学、中药化学、中药制剂学、中药鉴定学等;6. 常见疾病的中医诊断和治疗,包括内科疾病、外科疾病、妇科疾病、儿科疾病、五官科疾病等;7. 中西医结合临床应用,包括中西医结合诊断、中西医结合治疗等;8. 正确认识和处理中医临床常见问题,包括医疗行为规范等。

三、考试形式中医执医考试采用计算机网络化考试的形式,分为两个部分:1. 理论测试:选择题、填空题、简答题,考试时间为120分钟,考试分值60分;2. 实操测试:上机模拟操作,考试时间为60分钟,考试分值40分。

四、考试要求1. 参加中医执业考试的考生应当具备中华人民共和国国籍;2. 考生应当具有中级及以上职称或具有医学本科以上学历,并具有中医药相关专业法定执业资格证书(中医师、中医师助理、针灸师、推拿师等);3. 考生应当熟练掌握中文,能够使用计算机网络。

医师资格考试大纲(中医、中西医结合类别实践技能考试部分)2016 年版第一部分中医执业医师资格(具有规定学历)实践技能考试大纲(2016 年版)一、医患沟通二、临床诊疗思维能力(一)依据四诊内容进行辨证论治(二)病证诊断(三)鉴别诊断(四)确立治法(五)选方与用药(六)预防与调护三、中医技术操作技能(一)中医四诊(二)针灸常用腧穴1.尺泽2.孔最3.列缺4.鱼际5.少商6.商阳7.合谷8.手三里9. 曲池31. 听宫10. 肩髃32. 攒竹11. 迎香33. 天柱12. 地仓34. 肺俞13. 下关35. 膈俞14. 头维36. 胃俞15. 天枢37. 肾俞16. 梁丘38. 大肠俞17. 犊鼻39. 次髎18. 足三里40. 委中19. 条口41. 秩边20. 丰隆42. 承山21. 内庭43. 昆仑22. 公孙44. 申脉23. 三阴交45. 至阴24. 地机46. 涌泉25. 阴陵泉47. 太溪26. 血海48. 照海27. 通里49. 内关28. 神门50. 大陵29. 后溪51. 中冲30. 天宗52. 外关53. 支沟67. 神庭54. 翳风68. 水沟55. 风池69. 印堂56. 肩井70. 中极57. 环跳71. 关元58. 阳陵泉72. 气海59. 悬钟73. 神阙60. 行间74. 中脘61. 太冲75. 膻中62. 期门76. 四神聪63. 腰阳关77. 太阳64. 命门78. 定喘65. 大椎79. 夹脊66. 百会80. 十宣(三)针灸技术1.毫针法2.艾灸法3.拔罐法4.其他针法(1)三棱针法(2)皮肤针法5.针灸异常情况处理(1)晕针(2)滞针(3)弯针(4)断针(5)血肿(6)皮肤灼伤及起泡6.常见急症的针灸治疗(1)偏头痛(2)落枕(3)中风(4)哮喘(5)呕吐(6)泄泻(7)痛经(四)推拿技术1.法2.揉法3.按法4.推法5.拿法6.抖法7.捏脊法(8)扭伤(9)牙痛(10)晕厥(11)虚脱(12)高热(13)抽搐(14)内脏绞痛四、西医临床技能(一)体格检查1.全身状态检查(生命体征、发育、体型、营养状态、意识状态、面容、体位、步态)2.皮肤检查3.浅表淋巴结检查4.眼检查(眼睑、结膜、巩膜、瞳孔大小与形状、对光反射、集合反射、眼球运动)5.口腔检查(咽部、扁桃体)6.鼻窦检查7.颈部检查(血管、甲状腺、气管)8.胸廓、胸壁与乳房检查9.肺和胸膜检查(1)视诊(呼吸运动、呼吸频率、呼吸节律、呼吸深度)(2)触诊(胸廓扩张度、语音震颤、胸膜摩擦感)(3)叩诊(叩诊方法、肺界叩诊、肺下界移动度)(4)听诊(听诊方法、呼吸音、罗音、胸膜摩擦音)10.心脏检查(1)视诊(心前区隆起、心尖搏动、心前区异常搏动)(2)触诊(心尖搏动、心前区异常搏动、震颤、心包摩擦感)(3)叩诊(心界)(4)听诊(心脏瓣膜听诊区、心率、心律、心音、额外心音、心脏杂音、心包摩擦音)11.外周血管检查(1)脉搏(脉率、脉律)(2)周围血管征12.腹部检查(1)视诊(腹外形、呼吸运动、腹部静脉、胃肠型和蠕动波)(2)触诊(腹壁紧张度、压痛及反跳痛、腹部包块、肝脾触诊及测量方法、墨菲征、液波震颤)(3)叩诊(腹部叩诊音、肝浊音界、移动性浊音、肾区叩击痛、膀胱叩诊)(4)听诊(肠鸣音、振水音、血管杂音)13.脊柱、四肢检查(1)脊柱(脊柱弯曲度、脊柱活动度、脊柱压痛与叩击痛)(2)四肢关节14.神经系统检查(1)肌力、肌张力(2)共济运动(3)神经反射(浅反射、深反射、病理反射)(4)脑膜刺激征(5)拉塞格征(二)基本操作1.外科洗手2.戴无菌手套3.穿手术衣4.手术区消毒5.穿脱隔离衣6.开放性创口的常用止血法7.伤口换药8.脊柱损伤的搬运9.长骨骨折简易固定10.心肺复苏术11.简易呼吸器的使用(三)辅助检查1.心电图(1)正常心电图(2)心房、心室肥大(3)典型心肌梗死(4)心肌缺血(5)过早搏动(6)阵发性室上性心动过速(7)心房颤动(8)室性心动过速(9)心室颤动(10)房室传导阻滞2.X 线片(1)正常胸部正位片(2)肺气肿(3)气胸(4)胸腔积液(5)急性胃肠穿孔(6)肠梗阻(7)长骨骨折3.实验室检查(1)血液一般检查(2)尿液检查(3)粪便检查(4)肝功能(血清蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转肽酶、胆红素)(5)乙型肝炎病毒标志物(6)肾功能(尿素氮、肌酐、尿酸、内生肌酐清除率)(7)血糖、糖耐量、糖化血红蛋白(8)血清总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(9)血清钾、钠、氯(10)淀粉酶(11)心肌酶(12)肌钙蛋白(13)B 型心钠素(14)抗链球菌溶血素“O”(15)甲胎蛋白(16)类风湿因子(17)漏出液、渗出液(18)血气分析五、中医常见病1.感冒2.咳嗽3.哮病4.喘证5.肺痨6.心悸7.胸痹8.不寐9.痫病10.胃痛11.呕吐12.腹痛13.泄泻14.痢疾15.便秘16.胁痛17.黄疸18.头痛19.眩晕20.中风21.水肿22.淋证23.阳痿24.郁证25.血证26.消渴27.内伤发热28.虚劳29.癌病30.痹证31.痉证32.痿证33.腰痛34.乳癖35.湿疮36.痔- 10 -37.脱疽38.精癃39.肠痈40.崩漏41.闭经42.痛经43.绝经前后诸证44.带下病45.胎漏、胎动不安46.产后发热47.不孕症48.癥瘕49.肺炎喘嗽50.小儿泄泻51.厌食症52.水痘53.痄腮54.桡骨下端骨折55.肩关节脱位56.颈椎病57.腰椎间盘突出症六、西医常见病1.急性上呼吸道感染2.慢性阻塞性肺疾病3.慢性肺源性心脏病4.支气管哮喘5.肺炎6.肺结核7.原发性支气管肺癌8.慢性呼吸衰竭9.心力衰竭10.心律失常(1)过早搏动(2)阵发性室上性心动过速与室性心动过速(3)心房颤动11.高血压病12.冠状动脉粥样硬化性心脏病13.病毒性心肌炎14.胃炎15.消化性溃疡16.溃疡性结肠炎17.肝硬化18.急性胰腺炎19.肾小球肾炎20.尿路感染21.慢性肾衰竭22.缺铁性贫血23.再生障碍性贫血24.特发性血小板减少性紫癜25.甲状腺功能亢进症26.糖尿病27.痛风28.类风湿关节炎29.脑梗死30.脑出血31.病毒性肝炎32.乳腺增生病33.急性阑尾炎34.肠梗阻35.胆石症36.前列腺增生病37.下肢动脉硬化性闭塞症38.功能失调性子宫出血39.围绝经期综合征40.盆腔炎41.先兆流产42.异位妊娠43.产褥感染44.小儿肺炎45.小儿腹泻46.肾病综合征47.过敏性紫癜48.水痘49.流行性腮腺炎50.桡骨下端骨折51.肩关节脱位52.颈椎病53.腰椎间盘突出症第二部分中医执业助理医师资格(具有规定学历)实践技能考试大纲(2016 年版)一、医患沟通二、临床诊疗思维能力(一)依据四诊内容进行辨证论治(二)病证诊断(三)确立治法(四)选方与用药(五)预防与调护三、中医技术操作技能(一)中医四诊(二)针灸常用腧穴1.尺泽2.孔最3.列缺4.鱼际5.少商6.商阳7.合谷8.手三里9.曲池10.肩髃11.迎香12.地仓13.下关14.头维15.天枢16.梁丘17.犊鼻18.足三里19. 条口41. 秩边20. 丰隆42. 承山21. 内庭43. 昆仑22. 公孙44. 申脉23. 三阴交45. 至阴24. 地机46. 涌泉25. 阴陵泉47. 太溪26. 血海48. 照海27. 通里49. 内关28. 神门50. 大陵29. 后溪51. 中冲30. 天宗52. 外关31. 听宫53. 支沟32. 攒竹54. 翳风33. 天柱55. 风池34. 肺俞56. 肩井35. 膈俞57. 环跳36. 胃俞58. 阳陵泉37. 肾俞59. 悬钟38. 大肠俞60. 行间39. 次髎61. 太冲40. 委中62. 期门63. 腰阳关72. 气海64. 命门73. 神阙65. 大椎74. 中脘66. 百会75. 膻中67. 神庭76. 四神聪68. 水沟77. 太阳69. 印堂78. 定喘70. 中极79. 夹脊71. 关元80. 十宣(三)针灸技术1.毫针法2.艾灸法3.拔罐法4.其他针法(1)三棱针法(2)皮肤针法5.针灸异常情况处理(1)晕针(2)滞针(3)弯针(4)断针(5)血肿(6)皮肤灼伤及起泡6.常见急症的针灸治疗(1)偏头痛(2)落枕(3)中风(4)呕吐(5)痛经(四)推拿技术1.法2.揉法3.按法4.推法5.拿法6.抖法7.捏脊法四、西医临床技能(一)体格检查(6)扭伤(7)牙痛(8)晕厥(9)虚脱(10)抽搐1.全身状态检查(生命体征、发育、体型、营养状态、意识状态、面容、体位、步态)2.皮肤检查3.浅表淋巴结检查4.眼检查(眼睑、结膜、巩膜、瞳孔大小、对光反射)5.口腔检查(咽部、扁桃体)6.鼻窦检查7.颈部检查(血管、甲状腺、气管)8.胸廓、胸壁与乳房检查9.肺和胸膜检查(1)视诊(呼吸运动、呼吸频率、呼吸节律、呼吸深度)(2)触诊(胸廓扩张度、语音震颤、胸膜摩擦感)(3)叩诊(叩诊方法、肺界叩诊)(4)听诊(听诊方法、呼吸音、罗音、胸膜摩擦音)10.心脏检查(1)视诊(心前区隆起、心尖搏动)(2)触诊(心尖搏动、震颤)(3)叩诊(心界)(4)听诊(心脏瓣膜听诊区、心率、心律、心音、心脏杂音、心包摩擦音)11.外周血管检查(1)脉搏(脉率、脉律)(2)周围血管征12.腹部检查(1)视诊(腹外形、腹部静脉、胃肠型和蠕动波)(2)触诊(腹壁紧张度、压痛及反跳痛、腹部包块、肝脾触诊、墨菲征、液波震颤)(3)叩诊(腹部叩诊音、肝浊音界、移动性浊音、肾区叩击痛)(4)听诊(肠鸣音、振水音)13.脊柱、四肢检查(1)脊柱检查(弯曲度、活动度、压痛与叩击痛)(2)四肢关节14.神经系统检查(1)肌力、肌张力(2)神经反射(浅反射、深反射、病理反射)(3)脑膜刺激征(4)拉塞格征(二)基本操作1.外科洗手2.戴无菌手套3.手术区消毒4.穿脱隔离衣5.开放性创口的常用止血法6.伤口换药7.脊柱损伤的搬运8.长骨骨折简易固定9.心肺复苏术10.简易呼吸器的使用(三)辅助检查1.心电图(1)正常心电图(2)典型心肌梗死(3)心肌缺血(4)过早搏动(5)阵发性室上性心动过速(6)心房颤动(7)心室颤动2.X 线片(1)正常胸部正位片(2)肺气肿(3)气胸(4)胸腔积液(5)急性胃肠穿孔(6)长骨骨折3.实验室检查(1)血液一般检查(2)尿液检查(3)粪便检查(4)肝功能(血清蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转移酶、胆红素)(5)乙型肝炎病毒标志物(6)肾功能(尿素氮、肌酐、尿酸)(7)血糖、糖化血红蛋白(8)血清总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(9)血清钾、钠、氯(10)淀粉酶(11)心肌酶(12)抗链球菌溶血素“O”(13)甲胎蛋白(14)类风湿因子(15)漏出液、渗出液五、中医常见病1.感冒2.咳嗽3.哮病4.喘证5.肺痨6.心悸7.胸痹8.不寐9.痫病10.胃痛11.呕吐12.腹痛13.泄泻14.痢疾15.便秘16.胁痛17.黄疸18.头痛19.眩晕20.中风21.水肿22.淋证23.阳痿24.郁证25.血证26.消渴27.内伤发热28.虚劳29.痹证30.痉证31.痿证32.腰痛33.乳癖34.湿疮35.痔36.肠痈37.崩漏38.痛经39.绝经前后诸证40.带下病41.胎漏、胎动不安42.肺炎喘嗽43.小儿泄泻44.厌食45.水痘46.肩关节脱位47.颈椎病48.腰椎间盘突出症六、西医常见病1.急性上呼吸道感染2.慢性阻塞性肺疾病3.慢性肺源性心脏病4.支气管哮喘5.肺炎6.肺结核7.慢性呼吸衰竭8.心力衰竭9.心律失常(1)过早搏动(2)心房颤动10.高血压病11.冠状动脉粥样硬化性心脏病12.病毒性心肌炎13.胃炎14.消化性溃疡15.肝硬化16.急性胰腺炎17.肾小球肾炎18.尿路感染19.慢性肾衰竭20.缺铁性贫血21.再生障碍性贫血22.甲状腺功能亢进症23.糖尿病24.痛风25.类风湿关节炎26.脑梗死27.脑出血28.病毒性肝炎29.乳腺增生病30.急性阑尾炎31.胆石症32.功能失调性子宫出血33.盆腔炎34.先兆流产35.异位妊娠36.小儿肺炎37.小儿腹泻38.水痘39.肩关节脱位40.颈椎病41.腰椎间盘突出症第三部分中医执业医师资格(师承或确有专长)实践技能考试大纲(2016 年版)一、医患沟通二、临床诊疗思维能力(一)依据四诊内容进行辨证论治(二)病证诊断(三)鉴别诊断(四)确立治法(五)选方与用药(六)预防与调护三、中医技术操作技能(一)中医四诊(二)针灸常用腧穴1.尺泽2.孔最3.列缺4.鱼际5.少商6.商阳7.合谷8.手三里9.曲池10.肩髃11.迎香12.地仓13.下关14.头维15.天枢16.梁丘17. 犊鼻39. 次髎18. 足三里40. 委中19. 条口41. 秩边20. 丰隆42. 承山21. 内庭43. 昆仑22. 公孙44. 申脉23. 三阴交45. 至阴24. 地机46. 涌泉25. 阴陵泉47. 太溪26. 血海48. 照海27. 通里49. 内关28. 神门50. 大陵29. 后溪51. 中冲30. 天宗52. 外关31. 听宫53. 支沟32. 攒竹54. 翳风33. 天柱55. 风池34. 肺俞56. 肩井35. 膈俞57. 环跳36. 胃俞58. 阳陵泉37. 肾俞59. 悬钟38. 大肠俞60. 行间61. 太冲71. 关元62. 期门72. 气海63. 腰阳关73. 神阙64. 命门74. 中脘65. 大椎75. 膻中66. 百会76. 四神聪67. 神庭77. 太阳68. 水沟78. 定喘69. 印堂79. 夹脊70. 中极80. 十宣(三)针灸技术1.毫针法2.艾灸法3.拔罐法4.其他针法(1)三棱针法(2)皮肤针法5.针灸异常情况处理(1)晕针(2)滞针(3)弯针(4)断针(5)血肿(6)皮肤灼伤及起泡6.常见急症的针灸治疗(1)偏头痛(2)落枕(3)中风(4)哮喘(5)呕吐(6)泄泻(7)痛经(四)推拿技术1.法2.揉法3.按法4.推法5.拿法6.抖法7.捏脊法四、西医临床技能(一)体格检查(8)扭伤(9)牙痛(10)晕厥(11)虚脱(12)高热(13)抽搐(14)内脏绞痛1.全身状态检查(生命体征、意识状态、面容、体位)2.皮肤检查(颜色、皮疹、出血、水肿)3.浅表淋巴结检查(颈部、腋窝、腹股沟)4.眼检查(眼睑、结膜、巩膜)5.口腔检查(咽部、扁桃体)6.肺和胸膜检查(1)视诊(呼吸节律、呼吸深度)(2)叩诊(叩诊音)(3)听诊(罗音)7.心脏检查(1)触诊(心尖搏动)(2)听诊(心率、心律、心音)8.外周血管检查(1)脉搏(脉率、脉律)9.腹部检查(1)视诊(腹外形)(2)触诊(腹壁紧张度、压痛及反跳痛、腹部包块)(3)叩诊(腹部叩诊音、肾区叩击痛)(4)听诊(肠鸣音)10.脊柱检查(脊柱弯曲度、脊柱活动度、脊柱压痛与叩击痛)11.神经系统检查(1)脑膜刺激征(二)基本操作1.外科洗手2.戴无菌手套3.开放性创口的常用止血法4.伤口换药5.脊柱损伤的搬运6.长骨骨折简易固定7.心肺复苏术(三)辅助检查1.心电图(1)正常心电图(2)典型心肌梗死(3)过早搏动(房性早搏、室性早搏)(4)心房颤动2.X 线片(1)正常胸部正位片(2)气胸(3)胸腔积液(4)长骨骨折3.实验室检查(1)血液的一般检查(2)尿液检查(3)粪便检查(4)肝功能(血清蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转肽酶、胆红素)(5)乙型肝炎病毒标志物(6)肾功能(尿素氮、肌酐、尿酸)(7)血糖(8)血清总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(9)血清钾、钠、氯(10)抗链球菌溶血素“O”(11)甲胎蛋白(12)类风湿因子五、中医常见病1.感冒2.咳嗽3.哮病4.喘证5.肺痨6.心悸7.胸痹8.不寐9.痫病10.胃痛11.呕吐12.腹痛13.泄泻14.痢疾15.便秘16.胁痛17.黄疸18.头痛19.眩晕20.中风21.水肿22.淋证23.阳痿24.郁证25.血证26.消渴27.内伤发热28.虚劳29.癌病30.痹证31.痉证32.痿证33.腰痛34.乳癖35.湿疮36.痔37.脱疽38.精癃39.肠痈40.崩漏41.闭经42.痛经43.绝经前后诸证44.带下病45.胎漏、胎动不安46.产后发热47.不孕症48.癥瘕49.肺炎喘嗽50.小儿泄泻51.厌食症52.水痘53.痄腮54.桡骨下端骨折55.肩关节脱位56.颈椎病57.腰椎间盘突出症第四部分中医执业助理医师资格(师承或确有专长)实践技能考试大纲(2016 年版)一、医患沟通二、临床诊疗思维能力(一)依据四诊内容进行辨证论治(二)病证诊断(三)确立治法(四)选方与用药(五)预防与调护三、中医技术操作技能(一)中医四诊(二)针灸常用腧穴1.尺泽2.孔最3.列缺4.鱼际5.少商6.商阳7.合谷8.手三里9.曲池10.肩髃11.迎香12.地仓13.下关14.头维15.天枢16.梁丘17.犊鼻18.足三里19. 条口41. 秩边20. 丰隆42. 承山21. 内庭43. 昆仑22. 公孙44. 申脉23. 三阴交45. 至阴24. 地机46. 涌泉25. 阴陵泉47. 太溪26. 血海48. 照海27. 通里49. 内关28. 神门50. 大陵29. 后溪51. 中冲30. 天宗52. 外关31. 听宫53. 支沟32. 攒竹54. 翳风33. 天柱55. 风池34. 肺俞56. 肩井35. 膈俞57. 环跳36. 胃俞58. 阳陵泉37. 肾俞59. 悬钟38. 大肠俞60. 行间39. 次髎61. 太冲40. 委中62. 期门63. 腰阳关72. 气海64. 命门73. 神阙65. 大椎74. 中脘66. 百会75. 膻中67. 神庭76. 四神聪68. 水沟77. 太阳69. 印堂78. 定喘70. 中极79. 夹脊71. 关元80. 十宣(三)针灸技术1.毫针法2.艾灸法3.拔罐法4.其他针法(1)三棱针法(2)皮肤针法5.针灸异常情况处理(1)晕针(2)滞针(3)弯针(4)断针(5)血肿(6)皮肤灼伤及起泡6.常见急症的针灸治疗(1)偏头痛(2)落枕(3)中风(4)呕吐(5)痛经(四)推拿技术1.法2.揉法3.按法4.推法5.拿法6.抖法7.捏脊法四、西医临床技能(一)体格检查(6)扭伤(7)牙痛(8)晕厥(9)虚脱(10)抽搐1.全身状态检查(生命体征、意识状态、面容、体位)2.皮肤检查(颜色、皮疹、出血、水肿)3.浅表淋巴结检查(颈部、腋窝、腹股沟)4.眼检查(眼睑、结膜、巩膜)5.口腔检查(咽部、扁桃体)6.肺和胸膜检查(1)视诊(呼吸节律、呼吸深度)(2)叩诊(叩诊音)(3)听诊(罗音)7.心脏检查(1)触诊(心尖搏动)(2)听诊(心率、心律、心音)8.外周血管检查(1)脉搏(脉率、脉律)9.腹部检查(1)视诊(腹外形)(2)触诊(腹壁紧张度、压痛及反跳痛、腹部包块)(3)叩诊(腹部叩诊音、肾区叩击痛)(4)听诊(肠鸣音)10.脊柱检查(脊柱弯曲度、脊柱活动度、脊柱压痛与叩击痛)11.神经系统检查(1)脑膜刺激征(二)基本操作1.外科洗手2.戴无菌手套3.开放性创口的常用止血法4.伤口换药5.脊柱损伤的搬运6.长骨骨折简易固定7.心肺复苏术(三)辅助检查1.心电图(1)正常心电图(2)典型心肌梗死(3)过早搏动(房性早搏、室性早搏)(4)心房颤动2.X 线片(1)正常胸部正位片(2)气胸(3)胸腔积液(4)长骨骨折3.实验室检查(1)血液的一般检查(2)尿液检查(3)粪便检查(4)肝功能(血清蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转肽酶、胆红素)(5)乙型肝炎病毒标志物(6)肾功能(尿素氮、肌酐、尿酸)(7)血糖(8)血清总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(9)血清钾、钠、氯(10)抗链球菌溶血素“O”(11)甲胎蛋白(12)类风湿因子五、中医常见病1.感冒2.咳嗽3.哮病4.喘证5.肺痨6.心悸7.胸痹8.不寐9.痫病10.胃痛11.呕吐12.腹痛13.泄泻14.痢疾15.便秘16.胁痛17.黄疸18.头痛19.眩晕20.中风21.水肿22.淋证23.阳痿24.郁证25.血证26.消渴27.内伤发热28.虚劳29.痹证30.痉证31.痿证32.腰痛33.乳癖34.湿疮35.痔36.肠痈37.崩漏38.痛经39.绝经前后诸证40.带下病41.胎漏、胎动不安42.肺炎喘嗽43.小儿泄泻44.厌食45.水痘46.肩关节脱位47.颈椎病48.腰椎间盘突出症第五部分中西医结合执业医师资格实践技能考试大纲(2016 年版)一、医患沟通二、临床诊疗思维能力(一)辨病辨证分析(二)病证诊断(三)鉴别诊断(四)确立治疗原则(五)选方与用药(六)预防与调护三、中医技术操作技能(一)中医四诊(二)针灸常用腧穴1.孔最2.列缺3.少商4.合谷5.曲池6.肩髃7.迎香8.地仓9.下关10.天枢11.足三里12.条口13.丰隆14.公孙15.三阴交16.地机17. 阴陵泉37. 肩井18. 血海38. 环跳19. 神门39. 阳陵泉20. 后溪40. 悬钟21. 听宫41. 行间22. 肺俞42. 太冲23. 膈俞43. 期门24. 胃俞44. 命门25. 肾俞45. 大椎26. 委中46. 百会27. 承山47. 水沟28. 昆仑48. 中极29. 至阴49. 关元30. 太溪50. 气海31. 照海51. 神阙32. 内关52. 中脘33. 大陵53. 膻中34. 外关54. 夹脊35. 支沟55. 十宣36. 风池(三)针灸技术1.毫针法2.艾灸法3.拔罐法4.其他针法(1)三棱针法(2)皮肤针法5.针灸异常情况处理(1)晕针(2)滞针(3)弯针(4)断针(5)血肿(6)皮肤灼伤及起泡6.常见急症的针灸治疗(1)偏头痛(2)落枕(3)中风(4)哮喘(5)呕吐(6)泄泻(7)痛经(四)推拿技术1.法(8)扭伤(9)牙痛(10)晕厥(11)虚脱(12)高热(13)抽搐(14)内脏绞痛2.揉法3.按法4.推法5.拿法6.抖法7.捏脊法四、西医临床技能(一)体格检查1.全身状态检查(生命体征、发育、体型、营养状态、意识状态、面容、体位、步态)2.皮肤检查3.浅表淋巴结检查4.眼检查(眼睑、结膜、巩膜、瞳孔大小与形状、对光反射、集合反射、眼球运动)5.口腔检查(咽部、扁桃体)6.鼻窦检查7.颈部检查(血管、甲状腺、气管)8.胸廓、胸壁与乳房检查9.肺和胸膜检查(1)视诊(呼吸运动、呼吸频率、呼吸节律、呼吸深度)(2)触诊(胸廓扩张度、语音震颤、胸膜摩擦感)(3)叩诊(叩诊方法、肺界叩诊、肺下界移动度)(4)听诊(听诊方法、呼吸音、罗音、胸膜摩擦音)10.心脏检查(1)视诊(心前区隆起、心尖搏动、心前区异常搏动)(2)触诊(心尖搏动、心前区异常搏动、震颤、心包摩擦感)(3)叩诊(心界)(4)听诊(心脏瓣膜听诊区、心率、心律、心音、额外心音、心脏杂音、心包摩擦音)11.外周血管检查(1)脉搏(脉率、脉律)(2)周围血管征12.腹部检查(1)视诊(腹外形、呼吸运动、腹部静脉、胃肠型和蠕动波)(2)触诊(腹壁紧张度、压痛及反跳痛、腹部包块、肝脾触诊及测量方法、墨菲征、液波震颤)(3)叩诊(腹部叩诊音、肝浊音界、移动性浊音、肾区叩击痛、膀胱叩诊)(4)听诊(肠鸣音、振水音、血管杂音)13.脊柱、四肢检查(1)脊柱检查(弯曲度、活动度、压痛与叩击痛)(2)四肢关节14.神经系统检查(1)肌力、肌张力。