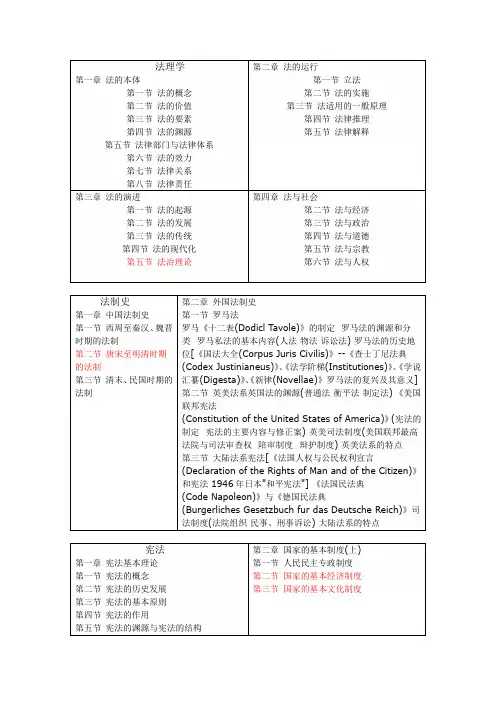

法理学法的演进课件

- 格式:ppt

- 大小:213.00 KB

- 文档页数:19

第六章法的发展(法系、法的继承与移植、法制现代化、法治与法治国家)第六章法的发展 第一节 法的发展总论第二节 比较法学和法系第三节 法的继承、移植和法的创新 第四节 法制现代化第五节 法律全球化概论第六节 法治与法治国家“一开始,上帝就给了每个民族一只杯子,一只陶杯,从这杯子里,人们饮入了他们的生 活。

”--印第安人首领拉蒙露丝∙本尼迪克特(18871948) 美国人类学家20世纪初少数的女性学者,认为文化如同个人,具有不同的类型与特征。

“秦岭山脉一条线,南吃大米北吃面。

”--中国民谚“为某一国人民而制定的法律,应该是非常适合本国人民的,所以一个国家的法律竟能适合于另一个国家的话,那只是非常的凑巧。

”――孟德斯鸠正义的标准是否应以地理的纬度而参差不齐?正义的标准又是否应以时代的发展而有着质的不同?(清)王致诚:乾隆射箭图,油画-纸本,95x213.7,北京故宫博物院藏中国法学是否应成为“用汉语表述的西方法学”?徒,唯‘新’是求地趋附、奋追,唯恐落后,却反而常常忽略了自家的身世、自家的需要,以致学业未竟,家业垂败。

这是一个天大的教训,失却文化自觉的文明的无底悲哀”。

--许章润(1962--)安徽庐江县人,清华大学法学院教授“中国可以不走西方的路,但中国不能不走正义的路,不能 不走民主的路,不能不走自由的路,不能不走法治的路”。

查士丁尼的《学说汇纂》,又称潘德克顿(PANDECTS)这是那份珍贵原稿的第一页。

第一节 法的发展总论“生命不只是应该变老,它必须成长”。

- [印度]奥修(1931-)神秘家、哲学家一、法律发展基本理论(一)先天主义的理性建构论 (二)法律与主权的命令说(三)法律的历史进化论二、法律发展的时空线索(一)法律发展的时间线索是法的历史类型(二)法律发展的空间线索是法系三、法律发展的规律(一)从神法向人法发展(二)从“身份的法”向“契约的法”发展(三)从古代民主法治型法,经人治型法最终向现代民主 法治型法发展(四)从不成文法向成文法发展(五)从族群之法向世界之法发展四、法律发展的方式(一)法的质变方式(二)法的量变方式1.法律继承2.法律移植3.法律创新五、法的未来(一)“法律消亡”理论(二)法的发展所面临的时代问题(三)法的未来发展的趋势从总体上看,随着科技文明的不断进步, 市场经济的发展,政治民主的建立和民众权利意识、主体意识的增强,实现法治成为世界各国(尤其是非西方后发展国家)法的发展的一个目标。

第四、五章法的起源与历史类型法的起源法的质变-如法的历史类型的更替法的演进法的发展法的量变-如法的继承、法的移植等法的起源与历史类型 第一节 法的起源第二节 法的历史类型第三节 其它法的发展阶段理论这一套套中国的“法”史之际,中国古代社会 秩序在这些书中已经“逐渐死去”――书中展 现的是一个100年前甚或是50年前的中国法律史家都已无法辨认的中国古代社会的“法”。

--苏力第一节 法的起源一、法(法律)产生的原因(一)关于法律产生原因的多种学说1.精神解释朱熹,(1130-1200)汉族,江西婺源人。

南宋著名理学家、思想家、哲学家、诗人、教育家、文学家。

字元晦,后改仲晦,号晦庵,别号紫阳,又称紫阳先生、考亭先生、沧州病叟、云谷老人。

2.基于人口爆炸的定分止争的解释“古者丈夫不耕,草木之实足食也;妇人不 织,禽兽之皮足衣也。

不事力而养足,人民少而 财有余,故民不争。

是以厚赏不行,重罚不用,而 民自治。

今人有五子不为多,子又有五子,大父 未死而有二十五孙。

是以人民众而货财寡,事力劳 而供养薄,故民争,虽倍赏累罚而不免于乱。

”---《韩非子∙五蠹》3.契约论解释洛克认为自然法存在缺少一种确定的、规定了的、众所周知的法律;缺少一个有权依照既定的法律来裁判纠纷的公正裁判者;缺少权力来保障判决能够得到顺利执行。

而为了克服这些缺陷,人们才加入社会,签订了社会契约,交出了一部分自 然权利,如自卫权或执行自然法的权利等,建立了国 家和制定了法律,以便更好地保护和享受自然权利。

4.社会管理解释(1)蚩尤造刑“蚩尤始作乱,延及于平民,罔不寇 贼、鸱(chi)义、奸宄(gui)、夺攘、 矫虔。

苗民弗用,灵制以刑,惟作五虐之刑曰法。

杀戮无辜,爰(yuan)始淫为劓 (yi)刵(er)椓(zhuo)黥。

”《尚书∙吕刑》上古时代九黎族部落酋 长,中国神话中的武战神。

原为炎帝臣属,炎帝被黄帝击败后,蚩尤率八十一个兄弟举兵与黄帝争天,在涿鹿展开激战。

第二讲法的演进第一节法的产生一、法律产生的原因(一)法律产生的经济原因随着社会生产力的发展,社会分工和产品交换的出现,产生了私有制经济,社会分裂为阶级,从而根本改变了原始社会的经济结构和社会结构。

原始社会原有的社会组织和社会规范已经不能适应变化了的情况,一种新的社会组织和行为规范不可避免地产生了。

(二)法律产生的阶级与政治原因及其他因素在三次社会大分工所造成的深刻变化面前,氏族制度的解体成为必然。

私有制的确立摧毁了氏族制度赖以存在的经济条件。

由于私有制和阶级的出现,原始社会的管理机关——氏族和部落议事会在性质上也发生了变化。

原始的氏族制度最终被一种凌驾于社会之上的由职业官吏所组成的,以有组织的暴力为基础的特殊公共权力所代替。

这种特殊的公共权力就是国家机构。

另外,法的产生,除了经济、阶级根源外,也还有其他人文、地理等因素的影响。

例如,随着社会经济的发展,社会公共事务也比以往原始社会愈以复杂和增多。

为了处理这些事务,原始社会中的极为简单的习惯已不再适应,因而就需要一种新的行为规则,即法律,等等。

(三)法与原始社会氏族习惯的区别法律作为一种新型的社会规范体系,与原始的社会习惯有着根本的不同。

其主要区别是:首先,两者体现的意志不同。

其次,两者产生的方式不同。

第三,两者实施的方式不同。

第四,两者适用的范围不同。

第五,两者的根本目的不同。

二、法律产生的过程法的产生也遵循着一些共同的规律。

第一,法律对人们行为的调整从个别调整逐步发展成为规范性调整,即不是对特定人、特定事的调整,而是对一般人、一般事的调整。

这从下面的古代奴隶制社会的例子可以得到说明。

事例1古代西亚楔形文字法的主要法典—“苏美尔法典”第一条:推撞自由民之女,致堕其身内之物者,应赔偿银十舍客勒。

……第九条:倘牛伤害栏中之牛,则应以牛还牛。

从事例1苏美尔法典的条文可知,法律萌芽之初,对行为的调整是针对个别行为进行的。

在法律调整的实践中,随着偶尔的个别行为演变为比较常见的行为,进而在个别调整基础上形成人们共同遵行的行为规则,调整着大量同类的社会关系,个别调整便发展为规范性调整。

法理学:法的演进【4】第四节法治理论一、法治的含义在我国,从汉语字面上看,法制一般指法律和制度的总称。

一般地说,社会主义法制指由社会主义国家制定或认可的、体现工人阶级领导下全体人民意志的法律和制度的总称,是社会主义立法、守法、执法、司法、法律监督各环节的统一,核心是依法办事。

社会主义法制的基本要求是“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”。

我们现在所谓的“法治”来自于西方,在英文中被表述为“the rule of law”,在德文中被表述为“Rechtsstaat”(法治国)。

在西方最早提出“法治”的是古希腊思想家亚里士多德。

现代西方法治发轫于英国,其基本含义是法律至上或法律具有最高的权威( the supremacy oflaw),也就是说,任何人不论他或她的社会地位或或其他社会条件如何,都不能凌驾于法律之上,都必须服从法律的管辖。

因此,法治意味着法律是构成文明社会的基本规范或者是维持文明社会的必要条件,没有法治社会就会陷入混乱或专制状态。

①所谓社会主义法治,则是指社会主义国家的依法治国的原则和方略,即与人治相对的治国理论、原则、制度和方法。

社会主义法制和法治的含义在强调法律要建立在社会主义民主的基础上、体现人民的意志、反映社会发展规律、依法办事等方面是相同或接近的。

但它们也有重大区别。

比较起来,两者的主要区别在于:1.法治一词明确了法律在社会生活中的最高权威。

在国家治理的方式上,有一个基本的区别,就是法治与人治的区别。

人治指统治者的个人意志高于国家法律,国家的兴衰存亡,取决于领导者个人的能力和素质,如我国唐代的“贞观之治”。

人治不可能实现国家的长治久安。

而法治则是众人所同意的法律之治,是与民主相联系的。

在社会主义国家,法律是在党的领导下,通过人民代表大会制定的,是党的主张和人民意志的统一。

因此,社会主义法治就是指一切国家机关、各政党、武装力量、各社会团体、各企事业单位和全体公民都必须在宪法和法律的范围内活动,不允许任何人、任何组织凌驾于法律之上。

法理学第三章法的演进第一节法的起源二、法产生的三大根源、三大标志和三大规律1、三大根源经济根源——私有制和商品经济的产生阶级根源——阶级的产生社会根源——社会的发展2、三大标志(国家的产生、权力和义务观念的产生、法律诉讼和司法的产生)3、三大规律从个别调整到规范性调整,再到法的调整从习惯到习惯法,再到制定法从与宗教规范、道德规范浑然一体到与宗教规范、道德规范分化分离。

第二节法的发展一、法的历史类型奴隶制法、封建制法、资本主义法和社会主义法注意:不是每个国家每个民族都必须经过这四个阶段,而是随着人类社会的发展,法的历史类型会由低级类型的法向高级类型的法发展二、法的继承与法德移植(一)法的继承1、不同历史类型的法(时间)2、法的继承的原因(二)法的移植(空间)1、注意:法的移植范围除了外国的法律外,还包括国际法律和惯例2、原因3、类型第三节法的传统一、法的传统与当代中国法的传统1、法的传统概念:2、中国古代法的传统以道德理想主义为基础,基本特征是强调宗法等级名分。

表现在:(书上)3、现代中国法的传统(书上)二、法的传统与法律意识1、法律意识的概念:2、法律意识分为两个层次:法律心里(感性认识)和法律思想体系(理性认识)3、法律文化分为:法律设施、法律制度、法律观念三个层面4、法律意识的作用(书上)三、西方国家两大法系法系是比较法学上的基本概念分类依据:法的历史传统和外部特征不同1、民法法系(大陆法系)2、普通法系(英美法系、判例法系)第四节法的现代化一、法的现代化的种类根据动力来源的不同,分为:内发型法的现代化(自身发展)和外源型法的现代化(外部刺激)外源型法的现代化的特点:二、当代中国法治现代化的历史进程与特点属于外源型法的现代化,又有自己的独特之处(书上)第五节法治理论一、法治的含义1、法治与法制的区别法制:我国古代就有,是法律制度的总称法治:近代由梁启超提出,强调法律的治理具体区别:(书上)(1)法制不排斥人治法治排除人治,法具有最高权威,没有人可以凌驾于法律之上(2)法制中法是统治者的统治工具,统治者本身不受法的约束法治中,任何人都要守法(3)法治蕴含了法律调整社会生活的正当性二、法治国家与社会主义法治国家(一)法治国家1、法治国家内涵2、条件和标准(二)社会主义法治国家的基本标志1、制度条件2、思想条件第四章法与社会第一节法与社会的一般理论一、法与社会的一般关系1、法以社会为基础2、法调整社会二、法与和谐社会(注意论述题)民主法治社会是和谐社会的基本特征之一构建和谐社会,必须做到(书上)第二节法与经济一、法与经济的一般关系1、法是由经济基础决定的2、法对经济的反作用二、法与科学技术第三节法与政治一、法与政治的一般关系1、法与政治的相互作用(书上)2、法与政策的联系和区别(书上)3、法与国家(1)相互依存,相互支撑(2)存在紧张和冲突关系第四节法与道德一、法与道德的联系1、本质联系2、内容联系3、功能联系二、法与道德的区别(书上)第五节法与宗教一、宗教对法的影响二、法对宗教的影响第六节法与人权一、人权的概念:是指每个人做为人应该享有或者享有的权利二、法与人权的一般关系。