地下害虫发生规律及防治技术

- 格式:docx

- 大小:10.08 KB

- 文档页数:5

地下害虫蛴螬金针虫蝼蛄地老虎类根蛆蟋蟀类第一节地下害虫⏹活动危害或主要危害虫态生活在土壤中,主要危害作物种子,根,茎等的一类害虫⏹我国已知地下害虫有320余种,分别属于昆虫纲的8目32科⏹主要包括蛴螬,金针虫,蝼蛄,地老虎,蟋蟀,根粉蚧,白蚁,根叶甲,根象甲…地下害虫:亦称土栖害虫或土壤害虫指生活史的全部或大部分时间在土壤中生活,主要为害植物的地下部分(种子、根、茎)和近地面部分的一类害虫。

一,地下害虫的发生特点➢适宜发生及生活于旱作地区➢周期长➢寄主种类多➢春,秋两季危害严重,危害期长➢发生与土壤环境和耕作栽培制度的关系极为密切地下害虫的类型根据地下害虫的为害方式大体分为3种类型➢①长期在土壤中生活,主要为害植物地下部分的种子、根、茎、块根、块茎、鳞茎等,如蛴螬、金针虫、拟地甲、根蛆、根蝽等。

➢②幼虫白天生活在土中,夜出近地面上为害作物的地上部分,如地老虎等。

➢③成虫和若虫对作物的地上或地下部分均为害,如蝼蛄、油葫芦等。

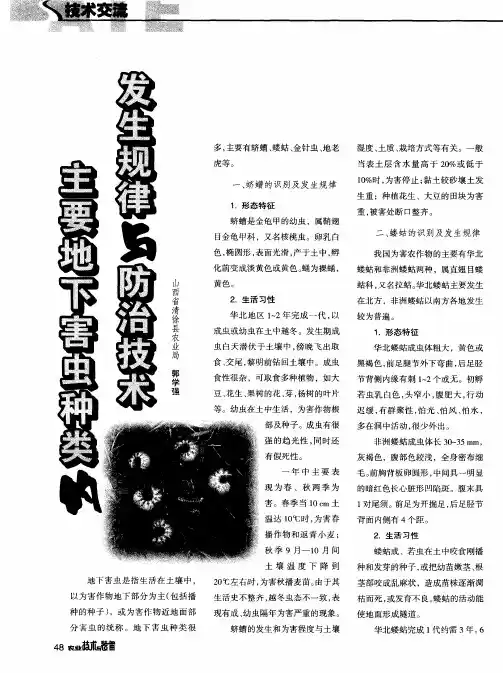

第二节蛴螬一、种类分布与危害蛴螬是鞘翅目金龟总科幼虫的统称。

国内记载的种类共千余种。

其主要特征是,成虫触角为鳃叶状,前足呈半开掘式,体近椭圆形,略扁,体壁及翅鞘高度角质化,坚硬。

⏹幼虫蛴螬型,统称蛴螬,身体乳白色,弯曲呈“C”形,肥大,柔软,多皱,腹部末节腹面具有由钩状、针状及短锥状刚毛组成的覆毛区或排列整齐的尖刺列(对刺列)。

⏹多数种类成虫和幼虫均为植食性,成虫在地上部为害,幼虫是一类重要的地下害虫。

少数种类的成虫和幼虫均为粪食性或腐食性(一)为害症状:•取食萌发的种子,咬食幼苗的根、茎•断口整齐平截,使其地上部幼苗枯死, 造成缺苗断垄二)种类及分布•大黑鳃金龟:由近源种组成东北大黑鳃金龟、华北大黑鳃金龟、华南大黑鳃金龟等•铜绿丽金龟、黄褐丽金龟、黑绒鳃金龟三)形态特征大黑鳃金龟成虫:•体色•鞘翅:有明显纵肋蛹:裸蛹(四)生活史及习性生活史: (大黑鳃金龟)一般两年完成1个世代,分别以成虫和幼虫越冬。

地下害虫的危害种类与防治它们分布广,食性杂,危害严重且隐蔽,并混合发生,若疏忽大意,将会造成严重损失。

一、园林植物地下害虫的种类、危害特点与发生规律1.蝼蛄俗称“土狗子”,以成虫和若虫在土壤中开掘隧道,咬食幼苗根和茎,使幼苗干枯死亡。

食性杂,能危害多种园林植物。

蝼蛄分华北蝼蛄、非洲蝼蛄、台湾蝼蛄、普通蝼蛄等几种,是危害草坪等园林植物的常见害虫,也是对高尔夫球场果岭草坪危害最大又最难防治的地下害虫。

它具有一对非常有力呈锯齿状的开掘足,在地下来回切割草和根茎并往前爬行,拱出条条隧道,所过之处,根茎全被切断,轻则降低草坪质量,重则造成大片草坪死亡。

华北蝼蛄是华北地区草坪和苗圃内重要的地下害虫之一,其成虫体长42厘米左右,茶褐色,翅短小,前足扁平,有尾须两根,前胸中央有一个心脏形暗红色斑点,以成虫和幼虫咬食幼苗的根和嫩茎,并在床面上钻隧道,造成缺苗现象。

蝼蛄以成虫或若虫在地下越冬,深度为地下水位以上和冻土层以下。

3月下旬至4月上旬,蝼蛄逐渐苏醒,随着地温升高,蝼蛄开始活动,当平均气温达到11.5℃左右时,开始出现蝼蛄拱出的虚土隧道。

日平均气温达18℃左右时,危害猖獗。

在酷暑时,蝼蛄潜入土中越夏,只是在新播种地稍有危害。

8月底至10月初,又是一个危害高峰,10月中旬后,陆续入土越冬。

蝼蛄昼伏夜出,以夜间9-11点活动最旺盛,多在表土层或地下活动,特别是在高温、高湿、闷热、雨后的夜晚活动最频繁。

刚孵出的幼虫喜群集、怕风、怕光、怕水。

非洲蝼蛄孵化后群集时间为3-6天,华北蝼蛄群集时间稍长,而台湾蝼蛄群集时间最长,达5-11天,以后分散潜入地中危害。

因此,在6-8月份如发现向下的洞中有虚土或杂草堵塞,往往是蝼蛄的卵室或幼虫的群集地,顺着洞下切取土,可找到蝼蛄的卵块或幼虫,或下挖可找到成虫。

蝼蛄喜欢在潮湿的地域中生活,对马粪等未腐熟的有机质特别感兴趣,成虫有很强的趋光性。

2.蛴螬蛴螬是各种金龟子幼虫的总称,俗称“土蚕”。

地下害虫的发生与防治摘要总结了地下害虫的发生规律,在分析近年来地下害虫发生量增大原因的基础上,提出综合防治技术,以为地下害虫的防治提供参考。

关键词地下害虫;发生规律;发生原因;防治措施地下害虫是指一生或一生中某个阶段生活在土壤中、为害植物地下部分、种子、幼苗或近土表主茎的杂食性昆虫。

地下害虫种类很多,主要有蝼蛄、蛴螬、金针虫、地老虎、根蛆、根蝽、根蚜、拟地甲、蟋蟀、根蚧、根叶甲、根天牛、根象甲和白蚁等10多类,共约200余种,分属8目36科,在中国各地均有分布。

发生种类因地而异,一般以旱作地区普遍发生,尤以蝼蛄、蛴螬、金针虫、地老虎和根蛆最为重要。

作物等受害后轻者萎蔫,生长迟缓,重者干枯而死,造成缺苗断垄,以致减产。

有的种类以幼虫为害,有的种类成虫、幼(若)虫均可为害。

为害方式可分为3类:长期生活在土内为害植物的地下部分、昼伏夜出在近土面处为害、地上地下均可为害。

1发生规律1.1沟金针虫沟金针虫又称土蛐蜓,属鞘翅目叩头虫科。

以幼虫在土壤中为害块茎。

沟金针虫对地温较为敏感,其活动和为害的适宜地温为15~23 ℃,所以沟金针虫对蔬菜的为害主要有2个时期,一是在春季3月底至6月中旬,二是在秋季9―10月。

其为害特点是在种子或根系中窜食为害,或是蛀入主根或地下茎的髓部取食为害,造成种子被食或植株严重生长不良。

1.2蛴螬蛴螬是金龟甲幼虫的统称,也叫白土蚕,属鞘翅目金龟科。

蛴螬主要取食种子,其次是须根和块茎。

因为蛴螬的为害,豆科蔬菜很少能够一播全苗。

另外,在马铃薯块茎的表面啃食或进行坑状为害,甚至吃去半个块茎,严重影响马铃薯的产量和质量。

1.3蝼蛄蝼蛄又叫拉拉蛄,属直翅目蝼蛄科。

以成虫和若虫进行为害,主要发生为害的是华北蝼蛄和非洲蝼蛄。

蝼蛄在4月初开始活动,昼伏夜出,于地表下潜行咬食种子或将嫩茎咬断。

另外,蝼蛄在地表下潜行常把根割断或对根造成机械损伤,受害根系呈麻状,最终造成缺苗断垄。

在温室,由于气温高,蝼蛄活动早,加之幼苗集中,受害更重。

实验实训二十二地下害虫调查及防治

一、目的与要求

掌握常见的地下害虫的危害特点和形态特征,熟悉各种地下害虫的调查及防治方法。

二、实验实训材料

1、材料蛴螬、地老虎、蝼蛄

2、工具镊子、解剖针、放大镜等。

三、方法步骤

1、地下害虫蛴螬的形态特征、危害特点和防治方法

金龟甲属鞘翅目金龟总科Scarabaeoidea,通称金龟子。

成虫体粗壮;鳃片状触角,末端3-8节呈鳃片状;前足开掘式,跗节5节;腹部可见5-6节。

幼虫寡足型,体成“C”形弯曲,肥胖,多皱褶,俗称蛴螬。

蛴螬成虫和幼虫均能对林木造成危害,且多为杂食性。

蛴螬主要在苗圃及幼林地危害幼苗的根部,除咬食侧根和主根外,还能将根皮剥食尽,造成缺苗断条。

蛴螬是土壤害虫,一生多在土壤内度过,有时潜土很深,防治技术很难奏效,必须根据蛴螬周年活动规律,找出薄弱环节,制订控制对策。

(1) 林业技术措施

①苗圃地必须使用充分腐熟的厩肥作底肥,追肥时尽量避开蛴螬活动盛期。

否则,极易生蛴螬。

②在蛴螬分布密度较大的宜林地,造林前应先整地,以降低虫口密度。

据调查,长期生活在荒地的金龟子,在土壤含水量为20%左右时虫口密度大,17%以下就很少发生。

(2) 人工控制措施

当蛴螬在表土层活动时,适时翻土,随即拾虫。

利用成虫的假死习性,在盛发时期,人工捕杀成虫。

金龟子成虫一般都有假死性,可利用人工振落捕杀大量成虫。

草原地下害虫发生规律及防治措施草原地下害虫是指在草原地下活动和繁衍的一类害虫,包括地下害虫的幼虫、卵和成虫等。

草原地下害虫的发生对草原生态系统和农业生产造成了不小的影响。

了解草原地下害虫的发生规律并采取相应的防治措施对维护草原生态平衡和提高草原的产草能力非常重要。

一、草原地下害虫的种类和发生规律1. 蚜蚜类:包括地下害虫的幼虫和成虫等。

其幼虫主要以草根为食,损害草原植被,严重时会导致草原退化。

蚜蚜类害虫主要在春季和夏季出现,气温升高和湿度增加是其繁殖的有利条件。

2. 甲虫类:主要是以地下害虫的成虫为主,以草根和草茎为食,损害草原草本植物的生长。

甲虫类害虫的发生规律与降雨量和气温有较大的关系,降雨量偏少和气温偏高时,其繁殖速度会加快。

二、草原地下害虫的防治措施1. 加强草原生态修复,提高草原植被覆盖率,减少害虫栖息地。

通过合理的放牧措施和退化草原的恢复工程,改善草原生态环境,减少害虫的栖息和繁殖条件。

2. 加强害虫监测,及时发现害虫的发生情况。

建立完善的害虫监测体系,利用灯光诱集、陷阱捕捉等方法,及时了解害虫的数量和分布,为后续的防治工作提供科学依据。

3. 选用适合的防治措施,采用生物防治、化学防治和物理防治相结合的方法。

针对不同种类的地下害虫,选择合适的防治措施进行防治。

比如采用昆虫病毒、细菌杀虫剂等生物防治手段;利用化学杀虫剂对害虫进行防治;采用土壤消毒、覆盖地膜等物理防治手段。

4. 加强科学管理,提高草原害虫防治的综合效益。

通过加强害虫防治科学研究,总结经验,提高害虫防治的技术水平,提高防治效果。

对于草原地下害虫的发生规律和防治措施的了解是非常重要的。

只有通过科学地了解害虫的发生规律,采取针对性的防治措施,才能更好地维护草原的生态平衡,提高草原的产草能力,为农业生产提供更好的保障。

草原地下害虫发生规律及防治措施草原是我国重要的自然草地,扮演着重要的生态角色。

然而,草原中却存在着大量的地下害虫如蛴螬、蛇螈、蝼蛄等,对草原生态造成了严重威胁。

本文将介绍草原地下害虫的发生规律及防治措施,有助于提高草原的生态质量。

草原地下害虫具有昼伏夜出的生活习性,其发生规律主要取决于气候和植被的变化。

(一)气候因素对草原地下害虫的影响草原地下害虫的活动与气温、降雨量等气候因素密切相关。

在春天,气温升高、降雨增多,这时草原地下害虫开始繁殖、孵化并活跃起来。

夏季时期雨量较多并且温度高,这是草原地下害虫数量最多的时期。

到了秋天,气温下降、干旱,草原地下害虫进入休眠期。

而到了冬季,温度降至冰点以下,草原地下害虫活动停止,部分种类会产生一些转化阶段。

植被是草原地下害虫活动的重要因素之一。

草地上激光草、牧草等植被豐富多样,植被豐盈时,土壤中的食物也更充足,草原地下害虫自然数量也会相应增多。

为了保护草原生态,并减少草原地下害虫对草原生态造成的罪恶,需要采取积极的措施。

(一)草原的植被管理草原的植被管理主要包括合理选用牧草、施肥、控制放牧密度等。

为了使草原植被多样化,可以在适当的时间采取人工增加激光草、牧草等措施,增加草原生态系统的多样性。

此外, 合理的施肥方式、控制放牧密度也有助于缓解草原地下害虫的数量。

(二)生物防治生物防治是一种有效的治理草原地下害虫的防治措施,例如蝗虫细小线虫、星胸小蜂等生物防治方法。

这些方法可以控制害虫,不会影响其他无害的生物,同时也可减少对环境的破坏,说明其具有显著的优势。

(三)化学防治化学防治是一种费时费力的防治方法,其治理过程需要使用有毒的化学品,但化学防治的效果是明显的。

例如,草尔汀等药剂能够有效控制草原蝼蛄的繁殖,但这种方法会对草原的生态环境构成一定的危害,即通常被认为是一种简单并不可持续的防治方法。

三、总结草原地下害虫是草原面对的主要问题,为此需要采取多种措施进行防治。

草原生态是复杂的,也需要采取综合的措施,如化学防治、生物防治以及良好的植被管理。

草原地下害虫发生规律及防治措施草原是生产牧业的重要场所,草原植被种类丰富,物种之间相互依存,同时也是各种害虫的重要栖息地。

草原地下害虫作为土壤中的一种重要生态组成部分,在草原资源的开发利用中,对其进行有效的防治措施,对于维护草原地下生态平衡、保障草原生产具有极其重要的意义。

1、季节性规律草原地下害虫的发生具有一定的季节性规律。

春、夏季是草原地下害虫发生的高峰期,秋、冬季发生量会有所降低。

2、气温条件草原地下害虫的发生与气温密切相关。

如春季草原上气温回升,土壤温度升高,地下害虫的发生量也随之增多。

气温高、气候闷热时,地下害虫发生量会更高。

3、土壤湿度种类不同的草原地下害虫对土壤湿度的要求有所区别。

一些害虫在土壤湿度过大或过小的状况下均不适宜生长和繁殖。

在土壤适宜的湿度范围内,害虫数量相对较高。

为了有效地控制草原地下害虫的发生,并保障草原生产的规模和质量,在草原农业生产中采取以下防治措施是必要的:1、草地的合理管理草地管理的科学性、规范性与草地生态平衡的维护有关。

对于草地的管理,需要根据草地的生态习性和草种特点,做到科学合理的施肥、浇水、草本植物的选择、管理等方面,避免草地因生态臭氧层被破坏而导致害虫的大量繁殖和滋生。

2、土壤处理在播种草草籽时,可以在草籽中掺入化学物质,以杀灭草原地下害虫:同时,也可以在田间地头喷洒杀虫剂,以破坏害虫的生命体系。

采用土壤处理是一种非常有效的防治措施,可以有效地控制草原地下害虫的数量。

3、物理防治采用物理防治手段对地下害虫进行控制有较好的效果。

可采用诸如捕捉、防猫眼球、蒸汽杀灭、轻轨导电线跑环、凿齿棒刺杀、铲杀、锤棒敲杀、翻耕湿土割杀等方法,有效控制地下害虫的繁殖和扩散。

在草地的管理和农业生产中,可采用喷洒生物农药、引入嗜虫昆虫等生物防治手段,以抑制草地地下害虫的繁殖和扩散。

草原地下害虫的控制需要采用多种方法,从生态上维护草原平衡,保护生态环境。

通过科学的防治措施来减轻草原地下害虫带来的损失,促进草原生态经济发展。

草原地下害虫发生规律及防治措施草原地下害虫是指分布在草原地下、对植物或动物造成严重危害的种类繁多的昆虫。

它们会大量繁殖,危害草原的正常生态平衡,给牧民的生计和动物的生存造成严重损失。

因此,草原地下害虫的防治工作显得尤为重要,特别是如何科学、有效地制定防治措施。

草原地下害虫发生规律草原地下害虫是生物链中的一种,虫害的发生会受到很多因素的影响。

草原地下害虫通常在春秋两季发生最为严重。

其中,春季草原地下害虫繁殖力强,生长发育快,危害严重;秋季草原地下害虫种类较多,危害也较重。

在草原的不同地段、不同环境和不同气候条件下,草原地下害虫的发生、流行的时间和强度各有差异。

草原地下害虫的种类主要有:蚜虫、蠓虫、跳甲、咖啡豆甲、白天蛾、啮小蜂等。

这些害虫性植食者,在开展畜牧业活动中是一大难题,草原地下害虫发生规律如下:1.天气因素草原地下害虫的消长很大程度上决定于天气因素。

当天气条件适宜时,地下害虫在短时间内就能得到很好的繁殖机会。

当气温较高,雨量较多时,草原地下害虫特别容易滋生,且日夜食物供应充足,它们的繁殖能力就会大大提高。

2.植物因素草原地下害虫的消长还受到植物种类、营养范围和数量的影响。

当植被生长势头强劲时,草原地下害虫的繁殖速度也会更快。

因为它们会从动物的排泄物或落叶中得到足够的营养,使它们尽快溢出群体,并且繁殖后代。

3.生物因素草原地下害虫的消长还受生物影响。

草原生态环境中存在许多大大小小的生物体,他们的出现与草原地下害虫的消长息息相关。

譬如,蚂蚁会繁殖,会收集足够的食物来养育下一代,并保护它们,这样草原地下害虫就得不到食物。

同样地,寄生虫和天敌对草原地下害虫种群增长也起着重要的负面影响。

草原地下害虫的防治措施1.建立科学的草地管理制度。

不同植物的生长状态与草原地下害虫的繁殖密切相关,因此合理的草地管理制度非常重要。

在管理草地的同时,要注意合理利用草原资源,比如适量放牧、控制畜禽数量等。

2.定期检查草地。

地下害虫的发生规律

《地下害虫的发生规律》

嘿,同学们!你们知道吗?在我们看不见的地下,居然有一群“小捣蛋鬼”在捣乱,它们就是地下害虫!

就说那可恶的蝼蛄吧,长得怪怪的,还到处搞破坏。

它就像个调皮的小孩,在地下钻来钻去。

我有时候就想,它难道不累吗?白天它躲着不出来,一到晚上就开始活跃起来,在土里挖呀挖,把植物的根都弄断了,这植物还能好好生长吗?

还有蛴螬,白白胖胖的家伙,看着好像挺可爱,可实际上坏得很!它就像个贪吃鬼,不停地啃食着农作物的根和地下茎。

难道它不知道这是农民伯伯辛苦种出来的吗?

金针虫也不是个省油的灯!它就像个小钻头,把土壤钻得到处是洞。

这让植物怎么吸收养分和水分呀?

这些地下害虫,它们为啥这么嚣张?原来呀,和土壤环境、气候条件都有关系。

比如说,土壤要是又湿润又肥沃,那不就成了它们的“快乐老家”啦?天气暖和的时候,它们繁殖得可快了,这不就越来越多,危害越来越大嘛!

有一次,我跟着爷爷去地里,看到好多庄稼都长得不好。

爷爷皱着眉头说:“这肯定是地下害虫在捣乱!”我着急地问:“那怎么办呀爷爷?”爷爷说:“咱们得想办法对付它们!”于是,爷爷就开始采取各种措施,又是撒药,又是翻土。

难道我们就只能任由这些地下害虫欺负吗?当然不!我们可以用农药来防治,但是又得注意不能用太多,不然会污染环境。

还可以通过轮作,让地下害虫找不到它们喜欢的食物。

同学们,你们说,我们是不是应该一起努力,把这些地下害虫都打败,保护好我们的庄稼,让农民伯伯能有个好收成呢?

我觉得呀,我们一定要行动起来,不能让这些小小的害虫破坏了我们大大的希望!。

地下害虫发生规律及防治技术

地下害虫是指活动危害期间生活在土中,危害作物地下部分或接近地面部分的一类害虫。

这类害虫主要在种子播下后至幼苗期间危害。

食害种子、幼芽、根茎,造成缺苗断垄,甚至毁种。

地下害虫种类很多,黑龙江省分布广泛且危害较重的主要有蛴螬、金针虫、地老虎、蝼姑、根蛆等。

下面介绍龙江县发生较全的蛴螬、金针虫和地老虎 3 种地下害虫。

1 蛴螬

蛴螬是全龟甲的幼虫,属鞘翅目、金龟甲科。

蛴螬种类很多,在龙江县发生较重是东北大黑鳃龟甲。

1.1 成虫

体长16〜20mm黑褐色。

触角鳃叶状,每一鞘翅上有5条明显的纵线。

1.2 幼虫蛴螬,头部黄褐色,胸部乳白色,身体弯曲,多皱褶,疏生刚毛。

老熟幼虫体长约30mm。

1.3 生活习性及发生规律

大黑鳃金龟甲在黑龙江省2〜3a 发生 1 代。

以2〜3龄幼虫和成虫在土中越冬。

幼虫越冬时在90〜180cm深冻土层中做土室越冬,入土时不留虫洞。

在第 2 年6 月上、中旬土壤解冻到其越冬深度时,才能向上移动,钻到表土层,咬食作物的幼根,断口比较整齐,幼苗迅速枯

死。

6月20日左右是蛴螬危害盛期。

1头3 龄幼虫可以连续危害数株幼苗。

3 龄幼虫约在7 月下旬―8 月上旬在土中做茧化蛹。

蛹期

20d 左右羽化为成虫。

成虫越冬时也不留虫洞,但其深度较浅,约在30〜60cm深越冬。

在第2年5 月中旬左右开始出土,危害盛期在 6 月上旬左右。

成虫有假死性,雄虫有趋光性。

昼伏夜出,黄昏后进行取食,交尾等活动,交尾后10d 左右产卵,卵多产生于大豆田或含有腐殖质较多田地中,深约5〜12cm 雌成虫一生可产卵100〜300粒,卵期9〜12d, 在6 月中下旬出现小幼虫,龄幼虫只能食腐殖质,不危害农作物,不能越冬, 2 龄幼虫可以越冬,但其食量较少,因此,一块田地受害较重,取决于 3 龄幼虫越冬数量。

蛴螬活动适宜温度18〜24C,在进入7月份地温过高时土壤耕层内数量很少,大多数垂直向下移动。

9 月份温度降低时,又上升到表土取食。

秋后土温下降到10C时开始下钻,最后到深土内越冬。

土壤湿度对蛴螬发生较重。

针对以上发生规律,在调查蛴螬密度时,必须在 6 月20 日左右比较好,过早虫量少,调查数据没有代表性。

在调查化蛹率时在8月上、中旬最佳,调查越剧冬基数进在秋后9 月份比较好、过紧、温度高,在深土层,过晚,向地下深入,控加数量少。

同时,在洼地蛴螬少,必须找岗地。

在防治时,除了预防,选在 6 月上、中旬进行,防效理想。

2 金针虫金针虫是叩头甲科的幼虫,属鞘翅目,叩头甲科。

金针虫因体细长,坚硬、金黄色似金针而得名,此虫种类很多,黑龙江省发生

主要是宽背金针虫和细胸金针虫 2 种。

金针虫主要以幼虫危害,可以危害种子、幼苗、地下根茎。

危害时多从茎部钻入茎内咬,主根不被咬断,如乱麻状,受害逐渐枯死,为害马铃薯,甜菜时,蛀食块茎和块根,造成孔洞。

2.1 细胸金针虫

成虫体长8〜9mm细长暗褐色,稍有光泽,密被灰色短毛。

幼虫体细长圆筒形,长20〜25mm深黄色,有光泽、头部扁平。

咀嚼式口器,黑色。

2.2宽背金针虫

成虫体长10〜13mm鞘翅宽,适度凸出,全体黑色,前胸和鞘翅有时带有青铜色或蓝色,幼虫体扁宽体长20mm有光泽,

具隐约可见背纵线。

2.3生活史及习性

细胸金针虫在黑龙江省3a 发生1 代,以幼虫和成虫越冬,深度60〜100cm,留有虫道,所以早春播种时可从冻土层沿虫洞爬至表土层危害种子和幼苗根部。

轻者影响幼苗生长,重者使幼苗枯死,造成缺苗断垅,降低产品和作物品质(马铃薯)。

细胸金针虫在土壤中活动与温度关系重大。

土温8〜10C时活动最盛,在5月中旬一6月上旬。

当土壤超过17C时,即逐渐下移,危害减轻。

秋季土温下降时,又上升表层危害,9 日期间危害,秋后结冻前,老熟幼虫于7—9月间在土中7〜10cm深化蛹,蛹期10〜12d。

羽化或虫后在土中越冬,次年5月中下旬开始出土活动。

在 6 月下旬

—7月下旬成虫产卵期,卵散产于3〜9cm土层内,卵期15〜18d,幼虫孵化后不久,开始危害农作物。

宽背金针虫也是以幼虫和成虫在土壤中越冬,幼虫期较长,

约经3a 才能化蛹,羽化成虫。

2种金针虫对环境适应有所不同,细胸金针虫喜潮湿,在草原开垦地,沿河低洼地,水分充足粘土地发生重。

宽背金针虫在岗地,砂壤熟地发生重。

针对以上特点,可以在 5 月中旬进行金针虫密度调查,同时调查细胸金针虫选整地,调查宽背金针虫选取岗地。

3地老虎地老虎属鳞翅目,夜蛾科,俗称截虫。

黑龙江省以白边地老

虎发生最重。

地老虎食性很杂,以幼虫危害农作物,造成严重缺苗、断条、甚至毁种。

地老虎成虫趋光、趋酒水糖醋夜,所以测报叶,为了诱到地老虎就要用白酒、红糖、米醋,加放万虫制成毒液进行诱杀。

地老虎幼虫白天潜伏于土中,夜晚出来危害,将幼虫苗茎基部咬断或咬伤,受害苗斜倒地上或直立枯死。

白边地老虎在黑龙江省1a 发生1 代,以 1 龄幼虫在卵壳内越冬。

第 2 年4 月份破壳而出,先取食田边杂草。

等田间长出幼苗或蔬菜定植时,转移到大田危害。

6 月上、中旬危害盛期。

幼虫白天潜伏于受害苗附近表土层,夜里出来危害。

6 月下旬开始化蛹,7 月上旬化盛期,7 月中下旬―8 月上旬成虫盛发,但不危害农作物。

1 头雌成虫可产卵1000〜1500粒。

白边地老虎1a或几年发生1次现象。

4 地下害虫综合防治技术

4.1 药剂拌种选具有杀虫药效果的种衣剂,(主要含克百威)进行

包衣。

4.2 做毒饵

敌百虫150g/667m2或乐斯本50mL/667m2参加炒熟的碎玉米,破豆拌子等作物下脚料中,每667m2施4〜5kg,种地时施入田中。

4.3浇灌防治对菜地,易于浇灌地块,可用敌百虫、滴滴畏、乐

斯本等

800〜1000 倍液灌根防治。

4.4喷药防治

对地老虎效果很好,可在夜间用 4.5%高效氯氢菊酯,25%快杀灵、辉丰快克等每667m2用量30〜40mL对水20〜30kg喷雾防治。