明清时期的经济(二轮复习)

- 格式:ppt

- 大小:752.00 KB

- 文档页数:37

高考历史二轮复习专题★★二轮复习——明清史(一)、阶段性特征说明:传统的政治、经济、文化分开的阶段性特征过于单一,学生无法形成整体得、相互关联得立体化认识。

因此笔者将知识点用小论文的方式写出来,既解决的知识点问题,又训练了小论文题,一举两得。

论题:明清社会鼎盛与危机并存论述:明清社会是我国古代社会的末期,各方面完善的同时,危机亦逐步显露。

从政治层面看,内阁、军机处的出现,是集权政治下皇权发展的顶峰,这是集权政治的鼎盛期。

但是由于废除宰相,使得皇权失去了法理下的制约,为中国社会在近代的转型造成了极大的障碍。

从经济层面看,玉米、番薯的引进改变了传统的粮食结构,为人口的增加提供了有力的物质基础;伴随着康熙皇帝“滋生人丁永不加赋”诏令的颁布进一步促进的农业、人口的发展,但是却使得小农经济社会的基础更加强化,亦为近代自然经济的解体带来了阻力。

从思想层面看,随着商品经济的发展,出现了一批冲破理学桎梏的思想家,如顾炎武、黄宗羲等人,但是处于理学、八股取士下的社会,这些思想家的呼声如同石沉大海,没有泛起一丝涟漪。

综上,从集权制度本身看,其自身已经发展趋于完备,但是从历史进步的眼光看,盛世和危机呈现出了一体两面的明清时代。

(二)、高频知识点一、内阁1:产生的根源:集权政治下,皇帝精力、能力无法分配、顾及所造成。

2:特点:始终不是宰相;不能统领六部;有建议无决策;后来权力有所增加。

3:司礼监:起初为制约内阁;是君主专制强化的表现二、商业发展商业市镇的兴起;粮食结构发生变化;棉花、茶叶、甘蔗等经济作物普遍种植;农副产品也成为商品;白银成为主要的流通货币;区域间长途贩运贸易发展较快(专业化市镇的出现);形成区域性大商帮、会馆;玉米等经济作物引进,促进了人口的增加;重农抑商程度不断松弛三、手工业发展私营手工业:明中期以来超过官营手工业,占据主导地位,四:理学VS进步思想1:明清时期,理学不断世俗化,阻碍了社会的进步。

2:进步思想:反对专制、经世致用、主张工商皆本。

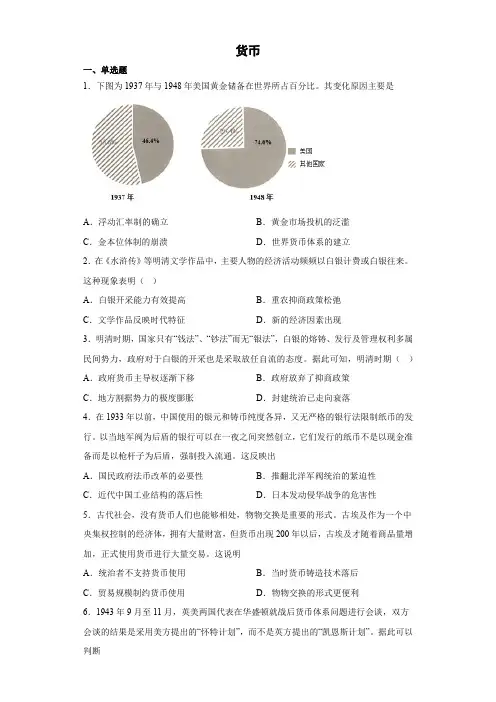

货币一、单选题1.下图为1937年与1948年美国黄金储备在世界所占百分比。

其变化原因主要是A.浮动汇率制的确立B.黄金市场投机的泛滥C.金本位体制的崩溃D.世界货币体系的建立2.在《水浒传》等明清文学作品中,主要人物的经济活动频频以白银计费或白银往来。

这种现象表明()A.白银开采能力有效提高B.重农抑商政策松弛C.文学作品反映时代特征D.新的经济因素出现3.明清时期,国家只有“钱法”、“钞法”而无“银法”,白银的熔铸、发行及管理权利多属民间势力,政府对于白银的开采也是采取放任自流的态度。

据此可知,明清时期()A.政府货币主导权逐渐下移B.政府放弃了抑商政策C.地方割据势力的极度膨胀D.封建统治已走向衰落4.在1933年以前,中国使用的银元和铸币纯度各异,又无严格的银行法限制纸币的发行。

以当地军阀为后盾的银行可以在一夜之间突然创立,它们发行的纸币不是以现金准备而是以枪杆子为后盾,强制投入流通。

这反映出A.国民政府法币改革的必要性B.推翻北洋军阀统治的紧迫性C.近代中国工业结构的落后性D.日本发动侵华战争的危害性5.古代社会,没有货币人们也能够相处,物物交换是重要的形式。

古埃及作为一个中央集权控制的经济体,拥有大量财富,但货币出现200年以后,古埃及才随着商品量增加,正式使用货币进行大量交易。

这说明A.统治者不支持货币使用B.当时货币铸造技术落后C.贸易规模制约货币使用D.物物交换的形式更便利6.1943年9月至11月,英美两国代表在华盛顿就战后货币体系问题进行会谈,双方会谈的结果是采用美方提出的“怀特计划”,而不是英方提出的“凯恩斯计划”。

据此可以判断A.世界贸易中心发生了转移B.美国经济实力比英国更有优势C.英美两国结成了战时联盟D.美元代替英镑成为了国际货币7.为了防止黄金储备外流,1971年8月15日尼克松宣布其“新经济政策”时,停止美元对外兑换黄金,美元实际上与黄金完全脱开挂钩联系,布雷顿森林体系走向崩溃。

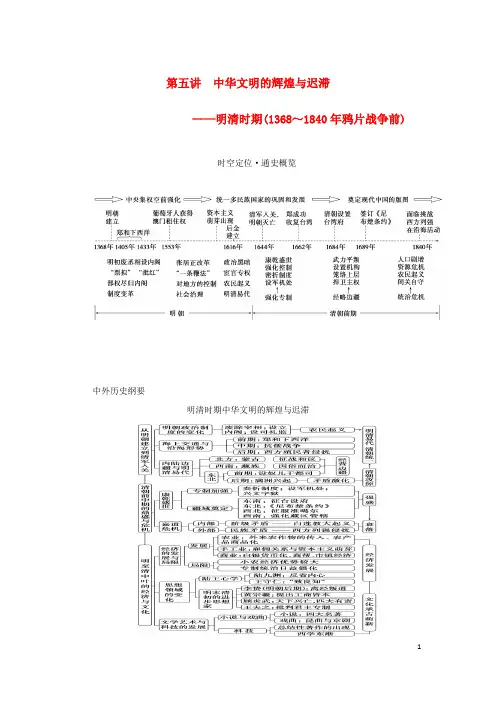

第五讲中华文明的辉煌与迟滞——明清时期(1368~1840年鸦片战争前)时空定位·通史概览中外历史纲要明清时期中华文明的辉煌与迟滞选择性必修【国家制度与社会治理】(1)明太祖废中书省和宰相,亲理政务。

后内阁出现,逐渐成为事实上的行政中枢;(2)明朝考核有考满和考察,考察分为朝觐考察和京察;(3)明朝后期,乡约为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,主劝谕;(4)明政府修筑长城,设置军镇,西南设土司,敕封西藏僧俗领袖,建立都司,进行管辖;(5)雍正皇帝设立军机处,清承明制,巡抚成为一省长官,又设总督掌管一省或数省军政大权;(6)清朝的考课制度,包括京察和大计;(7)乡约主要宣讲康熙的“圣谕十六条”和雍正《圣谕广训》,设立理藩院管理边疆民族事务。

【经济与社会生活】(1)玉米通过多种途径传入中国;万历年间,番茄被引入中国;辣椒传入中国,被称为“番椒”;(2)明清集镇进一步发展并出现专业分工;(3)明朝时期,砖木结构的民居建筑开始普及,现存的民居类型主要有北方的窑洞、四合院,南方的徽派民居、福建土楼等;(4)郑和七次下西洋,船队航行至东南亚、印度、波斯湾、阿拉伯半岛、红海和东非沿岸,其规模是历史上罕见的。

【文化交流与传播】(1)意大利人利玛窦带来天文、地理、数学等新知识,徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智主张以开放的胸怀会通中西文化。

《几何原本》《泰西水法》相继被译介到中国;(2)17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才到中国;昆曲的发展演变。

关键能力·精准特训熟记4大知识清单——落实备考基础清单一明清政治制度与国家治理1.明清政治制度与统治的加强(1)中央①明朝:明太祖废除宰相制度,明成祖设立内阁。

内阁大学士为皇帝顾问,协助皇帝处理各种政务。

宦官专权,负责提督东厂和控制锦衣卫。

②清朝:“康乾盛世”时期形成奏折制度,雍正年间设立的军机处逐渐成为掌管处理全国军政事务的中枢。

014年高考历史二轮专题复习:专题四明清时期【阶段特征】明清时期,社会处于由农耕文明向工业文明转型的前夜。

一方面国家统一,国力强盛,农耕经济高度繁荣,并以孕育了新的经济因素,带有向工业文明转型的趋势;另一方面,专制主义发展到顶峰,统治者运用国家机器力图压制新的经济因素与思想观念,最终使古代中华文明没有在明清时期实现转型,走入近代社会。

随着同时期欧洲成功地迈向工业文明,古老的中华文明面临严重的危机。

【知识梳理】1.政治上:统一的多民族国家进一步巩固;专制主义中央集权发展到顶峰。

①明初废行省设三司,加强对地方控制;废丞相设内阁,强化专制皇权;开八股取土,加强思想控制②清设军机处,标志君主专制达到顶峰,大兴文字狱,钳制了思想。

2.经济上:农耕经济高度繁荣,商品经济空前发达。

①精耕细作的农业技术世界领先,水稻产量高;玉米、番薯引进、推广;农产品商品化程度高。

②私营手工业占据主导地位,冶炼业(焦碳冶炼)、丝织业(苏、杭)棉织(棉布成为主要衣料)、制瓷业(五彩、珐琅彩)全面发展。

③商品经济出现新特点;大批中小工商业城镇兴起;货币经济占据主导;农产品商品化;徽商、晋商等区域性商团形成。

④从明朝中后期开始,在商品经济比较发达的江南一些地区,资本主义萌芽缓慢发展。

但清政府的“重农抑商”与“闭关锁国”(海禁)政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展。

3.文化上承古萌新。

①《农政全书》《天工开物》《本草纲目》说明传统科技还继续走在世界前列。

②思想上出现新观念,李贽、王夫之、顾炎武、黄宗羲批判旧思想与专制制度,带有反封建色彩的早期民主启蒙思想产生。

理学有新发展(王阳明心学)并占据了主流地位。

③八股取土与文字狱体现了君主专制的强烈色彩。

④文学艺术繁荣,出现四大小说名著;书法绘画更加多样化、平民化、世俗化;京剧诞生,成为中华民族乃至人类艺术宝库中的瑰宝。

4 思想文化上:一、李贽:离经叛道的“异端”思想1、李贽思想产生的历史背景(1)明朝后期,社会矛盾空前尖锐。

通史强化训练(五) 明朝至清朝前期一、选择题1.(2022·长沙高三月考)明初,朱元璋规定:“内廷不得干预政事,犯者斩”。

但是明朝中后期,宦官负责提督东厂,控制锦衣卫,甚至协助皇帝“批红”。

这一变化的背景是( D )A.君主专制逐渐衰落B.朱元璋失去影响力C.宦官专权操弄朝纲D.皇权独揽亲政懈怠【解析】材料表明明朝中后期出现宦官专权现象,这是君主专制强化的表现,皇帝大权独揽,防范外朝,但事务繁多不堪,从而重用宦官,故选D项,A项错误;B项“失去”不可能,表述错误;题目问的是背景而非材料本身,C项错误。

2.(2022·吉林市高三二模文综)明英宗时期“土木堡之变”的发生,导致武将和功勋集团出现断层,文官集团迅速崛起。

明朝没了相权与皇权之争,却出现了严重的文官与皇权之争。

明朝文官集团与皇权矛盾的发展( A )A.助推了宦官集团势力的膨胀B.使东林党人的势力得以发展壮大C.为后来清军入关提供了契机D.适应了统治集团权力分配的要求【解析】中国古代皇帝将君主权力的一部分赋予宦官,使其干预朝政,形成宦官专权。

根据材料,明代文官集团的崛起威胁到皇权统治,因此皇权借助宦官的力量制约文官维护统治,由此出现了明代中后期宦官擅政的局面,A项正确;东林党人本身属于文官集团,排除B 项;清军入关之时,明朝已经灭亡,排除C项;文官集团与皇权的矛盾不属于权力的分配,D 项表述错误。

3.(2022·石家庄市高三三模)下表为明代前期进口货物价格表(1贯=1 000文)A.促进了中外之间的平等往来B.增加了明朝政府的财政收入C.推动了民间海外贸易的兴盛D.体现了朝贡贸易的政治色彩【解析】据表可知,明朝以远超市场价格进口琉球、暹罗、满剌加等国货物,体现了朝贡贸易的厚往薄来,政治动机大于经济动机,即宣扬“天朝上国的国威”,加强与海外各国的联系,故选D项;朝贡体系下,明朝是宗主国,琉球、暹罗、满剌加是藩属国,不是平等关系,排除A项;远高于市场价格进口货物,耗费了明政府的大量钱财,增加了明政府的财政负担,排除B项;民间海外贸易不会以远高于市场价格进口货物,材料是朝贡贸易,排除C项。