旅夜书怀导学案

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:14

《登岳阳楼》、《旅夜书怀》导学案答案1、指导阅读《旅夜书怀》:在我们读第一句“细草微风岸,危樯独夜舟”时,语调很缓慢,哪怕重音放在“独”上,依然读起来只有淡淡的忧伤,当读到第二句的时候,“星垂平野阔,月涌大江流”时,眼前出现一望无际的平野还有波光粼粼的东流江水,语调低沉而雄浑,这时的杜甫已经感受到自己的孤寂无助,凄苦茫然的漂泊之伤痛,在紧接着“名岂文章著,官应老病休”中杜甫的愤激不平呼之欲出,可是杜甫最后只是无可奈何不无感伤说了句“飘飘何所似,天地一沙鸥”,那份呼之欲出的愤激之言就这样硬生生的堵在喉颈。

情感表达波澜起伏,反复低回。

第五题和第六题答案见教师教学用书第55页。

七、潮湿的岸边没有来路也没有去路,只有瘦弱的草孤零零地在无边的风中摇摆不定,水边的草注定纤细单薄。

那只破旧的小船还有那根高傲的桅杆静寂地躺在月色中,守候着漫漫长夜。

远处是一望无际的原野,在天与地相接的地方,几颗星辰垂挂着,皎洁的月光投影在大江中,江水在流动,月光也在流动,一江的波光粼粼铺向远方,江天一色。

八、抒发了诗人孤苦无依,茫然凄苦的感情。

“天地一沙鸥”借沙鸥来自况,抒发自己心中那种渺小,孤寂,迷惘之情。

九、“星垂平野阔,月涌大江流”中:“垂”字让人觉得星辰好像垂挂在天地相接的地方,眼前的平野辽阔无边,这个“涌”字可见月光投影在大江中,江水在流动,月光也在流动,江面上波光粼粼,一直伸向远方,江天一色,天地相接,这样的画面呈现雄浑开阔的意境。

“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”中:“坼”描写洞庭湖的千层巨浪冲裂吴、楚两地的广袤区域,显示洞庭湖的磅礴气势;“浮”描写洞庭湖主宰着天地万物的沉浮,显示洞庭湖的壮阔。

写洞庭湖浩瀚无际的磅礴气势,意境阔大,景色宏伟奇丽。

“日夜浮”三字,下得深沉,寓情于景,隐含自己长期飘泊无归的感情。

宋代刘辰翁说,此联“气压百代,为五言雄浑之绝”。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

过去就听说洞庭湖水势浩瀚,名扬海内,今天我登上湖边的岳阳楼,俯仰江山。

《登岳阳楼》《旅夜书怀》导学案学习目标:1、学会通过知人论世的方法鉴赏诗句;2、理解本诗寓情于景的艺术特色;3、理解诗歌的内容和情感。

学习重点:1.积累字词等基础知识,理解诗歌的内容和情感。

2、学会鉴赏诗句;学习难点:学会鉴赏诗句登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

旅夜书怀杜甫细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

一、预习(一)走进作者杜甫(712~770)字子美,自号少陵野老,世称杜少陵。

生于河南巩县,天宝中到长安,仕进无门,困顿了十年,才获得右卫率府胄曹参军的小职。

安史之乱开始,他流亡颠沛,为叛军所俘;脱险后授官左拾遗。

后弃官西行,入蜀定居成都,一度在剑南节度使严武幕中任检校工部员外郎,故又有杜拾遗、杜工部、杜少陵之称。

晚年举家东迁,途中留滞夔州二年,出三峡,漂泊鄂、湘一带,贫病而卒。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为“诗史”;其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为“诗圣”。

他善于运用古典诗歌的许多体制,并加以创造性地发展。

他是新乐府诗体的开路人。

他的乐府诗,促成了中唐时期新乐府运动的发展。

他的五七古长篇,亦诗亦史,展开铺叙,而又着力于全篇的回旋往复,标志着诗歌艺术的高度成就。

他在五七律上也表现出显著的创造性,积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验,使这一体裁达到完全成熟的阶段。

杜甫是唐代最伟大的现实主义诗人,与李白并称“李杜/大李杜”。

存诗1400多首,有《杜工部集》传世。

二、感知文本《登岳阳楼》1..“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

”首联用了什么手法?“昔闻”和“今上”两相对照,包含了怎样的情感?有何作用?手法:情感:作用:2.“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”写出了洞庭湖怎样的景象?哪两个字用得好?景象:炼字:3.后两联表达了诗人哪些复杂的思想感情。

《旅夜书怀》导学案,学生版 (人教版高二选修)教学目标:1、学习如何通过对古典诗歌中意象的把握来体会和品味诗歌的意境美。

2、理解和体会杜甫怀才不遇的忧愤和忧国忧民的情怀。

3、有感情地朗读并背诵本诗教学重点:理解和体会杜甫怀才不遇的忧愤和忧国忧民的情怀。

旅夜书怀细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著?官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

一、文学常识:“诗眼”“诗眼”就是一首诗或某联、某句中最能体现作者、的,具有、生动性、或情趣性的,能笼罩全篇、全联或全句的词语,它是读者窥探诗歌内容的窗口。

一般是词或词。

二、写作背景:杜甫在唐代宗广德二年(764)的春天携家人折回成都,投奔严武。

本来有这位好朋友的帮助,他满可以在成都住下去,却不料严武在第二年四月忽然死去。

他不得不再次离开成都,乘舟东下,经嘉州(乐山)、戎州(宜宾)、渝州(重庆)、忠州(忠县),于九月到达云安(四川云阳)。

《旅夜书怀》就是在这次旅行中写的。

三、解题:旅夜书怀:旅途中夜里写下的抒发自己情感的诗。

四、整体感知诗意:首联:岸上的细草在微风的吹拂下,发出瑟瑟的声响。

江上只有一只孤舟,依岸而宿。

颔联:诗人就舟而居。

遥望原野,远处天与地似乎相接了,天边的星宿也仿佛下垂得接近地面。

大江之中,江水浩浩荡荡东流,一轮明月映照在水中,随着江水的流动而浮荡着。

颈联:名声难道应因为文章而显著吗?做官应因为年老多病而退休。

尾联:“我”在这世间漂泊,恰似那在广阔天地飞翔的一只沙鸥罢了。

五、赏析(一)、细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

1、请找一下首联和颔联中提到了那些意象?这些意象构成了一幅怎样的画面?答:意象有:细草、、岸、、舟、、平野、、江。

画面:(景)——孤弱的细草在微微的风中飘摇不定;孤立突兀的危樯和孤独的小舟对抗着漫漫长夜。

(景)——星空低垂愈显原野辽阔无边,明朗的月空下,江水汹涌澎湃奔流不息。

2、前两联勾勒的画面中体现了作者什么样的情感?艺术手法?答:远处,低垂,平野;近处,月影,大江。

《旅夜书怀》导学案一、教学目标1.知识与技能:通过学习,学会运用“置身诗境、缘景明情”的鉴赏方法去鉴赏诗歌,领略杜甫的人格魅力。

2.过程与方法:通过学习,学会采用合作交流的方法解决问题。

3.情感态度与价值观:通过学习,激起爱国主义情感。

二、教学重点学会运用“置身诗境、缘景明情”的鉴赏方法去鉴赏诗歌三、教学难点领略杜甫的人格魅力。

四、教学过程【附原诗】旅夜书怀①杜甫细草微风岸,危樯②独夜舟。

星垂平野阔③,月涌大江流。

名岂文章著④,官应老病休⑤。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

注:①永泰元年,杜甫的好友、成都尹严武去世,使杜甫失去了依托,只好离开成都。

这首诗是他从成都到渝州(今重庆)、忠州(今重庆忠县)的途中写的。

旅夜,旅途之夜。

②危樯:高高的桅杆。

危,高。

樯,船上挂风帆的桅杆。

③星垂平野阔:星空低垂,原野显得格外广阔。

④名声哪里是因为文章而显赫呢?这一句和下一句都是反其意而写的。

⑤官应老病休:官倒是因为年老多病而被罢退。

杜甫实因上疏救房琯触怒肃宗而被罢官。

房琯曾任宰相,后因兵败被贬。

应,认为是、是。

【写作背景介绍】政治失意——房琯曾任宰相,后因兵败被贬。

杜甫上疏救房琯,触怒肃宗后被罢官。

“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治抱负难再实现。

失去依托——杜甫在唐代宗广德二年(764)的春天携家人自阆州折回成都,入严武幕。

本来有这位好朋友的帮助,他满可以在成都住下去,却不料严武在第二年四月忽然死去。

颠沛流离——他不得不再次离开成都,乘舟东下,经嘉州(乐山)、戎州(宜宾)、渝州(重庆)、忠州(忠县),于九月到达云安(四川云阳)。

年老多病——这一年,杜甫已满53岁。

他一直患有肺病和风痹,不时发作。

两年前,当安史之乱初平时,他曾有返回长安或洛阳的打算,但因地方军阀乘机作乱及其他原因未能如愿。

这回严武之死,他决心离开四川,转作潇湘之游,其实也是不得已而为之,因此,一路上心情十分沉重,不知一生漂泊何时才是个尽头。

(一)缘景明情,合作探究1.首联描写了哪些景物?营造出一种什么样的意境?_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________2.颔联历来为人称道,颔联描绘了一幅什么样的画面?有什么作用?描绘画面:____________________________________________________________________ 画面特点:____________________________________________________________________ 作用:________________________________________________________________________3.颈联和尾联抒发了诗人什么样的思想感情?请结合诗句分析。

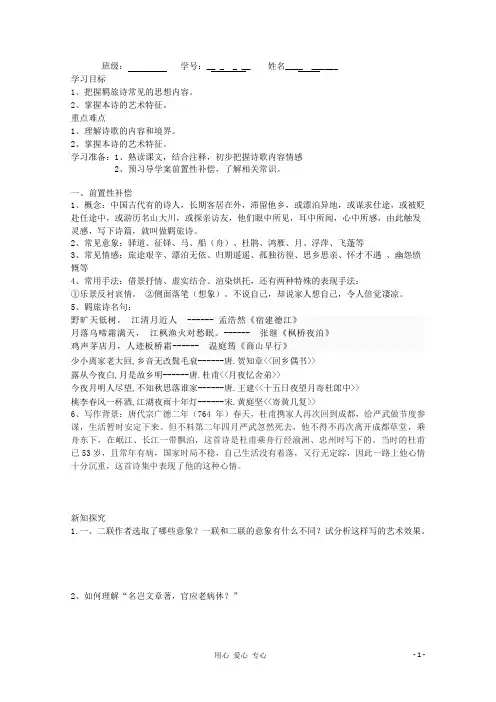

《旅夜书怀》导学案学习目标1、把握羁旅诗常见的思想内容。

2、掌握本诗的艺术特征。

重点难点1、理解诗歌的内容和境界。

2、掌握本诗的艺术特征。

学习准备:1、熟读课文,结合注释,初步把握诗歌内容情感2、预习导学案前置性补偿,了解相关常识。

一、前置性补偿1、概念:中国古代有的诗人,长期客居在外,滞留他乡,或漂泊异地,或谋求仕途,或被贬赴任途中,或游历名山大川,或探亲访友,他们眼中所见,耳中所闻,心中所感,由此触发灵感,写下诗篇,就叫做羁旅诗。

2、常见意象:驿道、征铎、马、船(舟)、杜鹃、鸿雁、月、浮萍、飞蓬等3、常见情感:旅途艰辛、漂泊无依、归期遥遥、孤独彷徨、思乡思亲、怀才不遇、幽怨愤慨等4、常用手法:借景抒情、虚实结合、渲染烘托,还有两种特殊的表现手法:①乐景反衬哀情。

②侧面落笔(想象)。

不说自己,却说家人想自己,令人倍觉凄凉。

5、羁旅诗名句:野旷天低树,江清月近人 ------ 孟浩然《宿建德江》月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

------ 张继《枫桥夜泊》鸡声茅店月,人迹板桥霜------ 温庭筠《商山早行》少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰------唐.贺知章<<回乡偶书>>露从今夜白,月是故乡明------唐.杜甫<<月夜忆舍弟>>今夜月明人尽望,不知秋思落谁家------唐.王建<<十五日夜望月寄杜郎中>>桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯------宋.黄庭坚<<寄黄几复>>6、写作背景:唐代宗广德二年(764年)春天,杜甫携家人再次回到成都,给严武做节度参谋,生活暂时安定下来。

但不料第二年四月严武忽然死去,他不得不再次离开成都草堂,乘舟东下,在岷江、长江一带飘泊,这首诗是杜甫乘舟行经渝洲、忠州时写下的。

当时的杜甫已53岁,且常年有病,国家时局不稳,自己生活没有着落,又行无定踪,因此一路上他心情十分沉重,这首诗集中表现了他的这种心情。

旅夜书怀导学案

学习目标:1.解读杜甫《旅夜书怀》的景与情

2.体会杜甫“沉郁顿挫”的诗风

3.领会万方多难中成就的诗圣的民族气节和精神品质

课前案

解题:诗的题目往往包含丰富的信息,《旅夜书怀》这一题目交代了哪些信息呢?

课中案

请同学们小组合作,联系诗歌每联意象,分析作者首颔联描绘的意境、颈尾联描写的内容、各联运用的手法以及表现作者什么样的情感。

质疑问难

我的疑问:

拓展迁移

“星垂平野阔,月涌大江流”历来是深受诗评家的好评。

明人胡应麟《时籔》内篇云:“‘山随平野尽,江入大荒流。

’太白壮语也。

杜甫‘星垂平野阔,月涌大江流’骨力过之。

“请大家结合他的评价,就李杜两诗的不同点作简要赏析。

相关链接

写作背景:杜甫于唐代宗广德二年(764)春携家人自问州折回成都,入严武幕。

本来,有这位好友的帮助,他满可以在成都住下去,却不料严武在第二年四月忽然死去。

他不得不再次离开成都,乘舟东下到达云安(今四川云阳)。

《旅夜书怀》就是在这次旅行中写的。

这一年社甫已满53岁,他一直疾病缠身,不时发作。

这回因严武之死,他决心离开四川,转作潇湘之游,其实也是不得已而为之,因此路上心情什分沉重,不知一生飘泊何时是了。

这首诗集中地表现了他这种心情。

2. 渡荆门送别李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

班级:学号:__ _ _ __ 姓名____ ______学习目标1、把握羁旅诗常见的思想内容。

2、掌握本诗的艺术特征。

重点难点1、理解诗歌的内容和境界。

2、掌握本诗的艺术特征。

学习准备:1、熟读课文,结合注释,初步把握诗歌内容情感2、预习导学案前置性补偿,了解相关常识。

一、前置性补偿1、概念:中国古代有的诗人,长期客居在外,滞留他乡,或漂泊异地,或谋求仕途,或被贬赴任途中,或游历名山大川,或探亲访友,他们眼中所见,耳中所闻,心中所感,由此触发灵感,写下诗篇,就叫做羁旅诗。

2、常见意象:驿道、征铎、马、船(舟)、杜鹃、鸿雁、月、浮萍、飞蓬等3、常见情感:旅途艰辛、漂泊无依、归期遥遥、孤独彷徨、思乡思亲、怀才不遇、幽怨愤慨等4、常用手法:借景抒情、虚实结合、渲染烘托,还有两种特殊的表现手法:①乐景反衬哀情。

②侧面落笔(想象)。

不说自己,却说家人想自己,令人倍觉凄凉。

5、羁旅诗名句:野旷天低树,江清月近人 ------ 孟浩然《宿建德江》月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

------ 张继《枫桥夜泊》鸡声茅店月,人迹板桥霜------ 温庭筠《商山早行》少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰------唐.贺知章<<回乡偶书>>露从今夜白,月是故乡明------唐.杜甫<<月夜忆舍弟>>今夜月明人尽望,不知秋思落谁家------唐.王建<<十五日夜望月寄杜郎中>>桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯------宋.黄庭坚<<寄黄几复>>6、写作背景:唐代宗广德二年(764年)春天,杜甫携家人再次回到成都,给严武做节度参谋,生活暂时安定下来。

但不料第二年四月严武忽然死去,他不得不再次离开成都草堂,乘舟东下,在岷江、长江一带飘泊,这首诗是杜甫乘舟行经渝洲、忠州时写下的。

当时的杜甫已53岁,且常年有病,国家时局不稳,自己生活没有着落,又行无定踪,因此一路上他心情十分沉重,这首诗集中表现了他的这种心情。

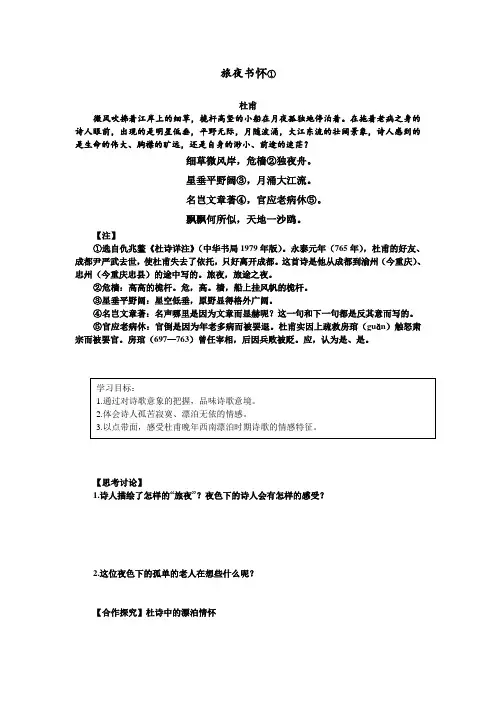

旅夜书怀①杜甫微风吹拂着江岸上的细草,桅杆高竖的小船在月夜孤独地停泊着。

在拖着老病之身的诗人眼前,出现的是明星低垂,平野无际,月随波涌,大江东流的壮阔景象,诗人感到的是生命的伟大、胸襟的旷远,还是自身的渺小、前途的迷茫?细草微风岸,危樯②独夜舟。

星垂平野阔③,月涌大江流。

名岂文章著④,官应老病休⑤。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

【注】①选自仇兆鳌《杜诗详注》(中华书局1979年版)。

永泰元年(765年),杜甫的好友、成都尹严武去世,使杜甫失去了依托,只好离开成都。

这首诗是他从成都到渝州(今重庆)、忠州(今重庆忠县)的途中写的。

旅夜,旅途之夜。

②危樯:高高的桅杆。

危,高。

樯,船上挂风帆的桅杆。

③星垂平野阔:星空低垂,原野显得格外广阔。

④名岂文章著:名声哪里是因为文章而显赫呢?这一句和下一句都是反其意而写的。

⑤官应老病休:官倒是因为年老多病而被罢退。

杜甫实因上疏救房琯(guǎn)触怒肃宗而被罢官。

房琯(697—763)曾任宰相,后因兵败被贬。

应,认为是、是。

【思考讨论】1.诗人描绘了怎样的“旅夜”?夜色下的诗人会有怎样的感受?2.这位夜色下的孤单的老人在想些什么呢?【合作探究】杜诗中的漂泊情怀秋兴八首其一玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

登高风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

【拓展阅读】古诗中的漂泊情怀枫桥夜泊张继月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

望月有感白居易时难年荒世业空,弟兄羁旅各西东。

田园寥落干戈后,骨肉流离道路中。

吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。

共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。

阁夜岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵。

五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇。

野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵。

卧龙跃马终黄土,人事音书漫寂寥。

《旅夜书怀》《扬州慢》课时 导学案设计(人教版高二选修)

《旅夜书怀》《扬州慢》课时:2 1.背诵这首诗 【学习重难点】 1、体会杜甫诗歌“沉郁顿挫”的风格。 2、体味姜夔怀古伤今的黍离之悲及“清冷”意境。 3、掌握对比、借景抒情等写作手法。 读文必备 一、知人论世,了解背景 “旅夜书怀”顾名思义就是旅途中在夜里写下抒发自己情感的诗。杜甫在唐代宗广德二年(764)的春天携家人自阆州折回成都,给严武做节度参谋。本来有这位好朋友的帮助,他满可以在成都住下去,却不料严武在第二年四月忽然死去。他不得不再次离开成都,乘舟东下,经嘉州(乐山)、戎州(宜宾)、渝州(重庆)、忠州(忠县),于九月到达云安(四川云阳)。《旅夜书怀》就是在这次旅行中写的。 这一年,杜甫已满53岁,且一直患有的肺病和风痹,不时发作。两年前,当安史之乱初平时,他曾有返回长安或洛阳的打算,但因地方军阀乘机作乱及其他原因未能如愿。这回严武之死,他决心离开四川,转作潇湘之游,其实也是不得已而为之,因此,一路上心情十分沉重,不知一生漂泊何时才是个尽头。这首诗就集中的表现了他这种心情。 学习任务 1、用缓慢、低沉的语调朗读全诗,感受全诗悲伤的情感基调。 2、诗歌前两联写了哪些意象?这些意象营造了怎样的意境? 明确:孤弱的小草、虽轻但不断的微风、阔大的江岸、孤立突兀高耸的桅杆、孤舟、低垂的星空、辽阔无边的旷野、明朗的月光、汹涌澎湃的江水。 孤弱的细草在无边的风里飘摇不定,孤立突兀的危樯和孤独的小舟对抗着漫漫长夜,星空低垂愈显原野辽阔无边,明朗的月空下江水汹涌澎湃奔流不息。描绘了一幅宏阔宁静而冷寂的江边夜景图。借景抒情抒发了诗人孤独失意的痛苦之情。 3、“名岂文章著,官应老病休”一句反其意而写,抒发了诗人怎样的情怀? 明确:“名岂文章著,官应老病休”两句说,名声哪里是因为文章而显赫呢?官倒是因为年老多病而被罢退。这两句都是反其意而写的。诗人素有远大的政治抱负,但长期被压抑而不能施展,因此声名竟因文章而著,这实在不是他的心愿。杜甫此时确实是既老且病,但他的休官,却主要不是因为老和病,而是由于被排挤。这里表现出诗人心中的不平,同时揭示出政治上失意是他漂泊、孤寂的根本原因。 4、尾联运用什么手法来表现诗人孤寂而悲愤的心境?请做简要分析。 明确:诗人运用了比喻手法表现了诗人孤寂而悲愤的心境。诗人即景自况以抒悲怀。水天空阔,沙鸥飘零;人似沙鸥,转徙江湖。这一联借景抒情,深刻地表现了是人内心漂泊无依的感伤,天地虽大,却无自己安身之处,景色辽阔,却反衬出诗人孤单与渺小的身世。真是一字一泪,感人至深。“一沙鸥”照应“独夜舟”,对比鲜明,比喻贴切。 第二课时 读文必备 1、走进作者 姜夔姜夔:(1155-1221),字尧章,自号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人。南宋婉约词派代表词人的他屡试不中,布衣终生(一生没有做官)精通音律,能自度曲,工诗,尤其以词著称,他的词格律严密,字句雕琢,词风清空峭拔。 2、写作背景 在姜夔生活的年代里,南宋小王朝国势微弱,长江以北的淮河一代已经趁我荒芜的边地,但大多数士大夫却只顾宴饮享乐,不思恢复,词人21岁时路过扬州,目睹扬州破败荒凉的景象,联想起了昔日的繁盛,不禁思绪翻滚,感慨万千。 学习任务 1、朗读词前序言,思考词前小序交代了哪些方面的内容? 明确:序交代了时间、地点和写作原因。 交待了词作的时间(淳熙丙申至日),及眼前所见所闻扬州景色(夜雪初霁,荠麦弥望。四顾萧条,寒水自碧。暮色渐起,戍角悲吟。)写作的缘由(感慨今昔),其他词人的评价(以为有《黍离》之悲也) 2、扬州在隋唐、北宋期间曾经是著名的繁华之都,上阕中“空”一个词概括扬州城如今怎样的特点?请你结合作者的所见所闻具体谈谈扬州城空在何处。 明确:荠麦青青,废池乔木、清角吹寒、二十四桥、冷月无声、桥边红药等。词人站在扬州城边,看到了青青的荠麦青、废旧的城池、高大的树木、孤独的二十四桥、无声的冷月、寂寞的芍药,听到了凄清的号角。一个“空城,”,营造了凄清的氛围,结住上片,领齐下片,是全词词眼。 3、用今昔对比的手法来写景抒情,是《扬州慢》的特色之一。请你结合诗句具体分析。 明确:上片将扬州作了今昔对比,“淮左名都,竹西佳处”,概写了昔日扬州的繁盛;而待词人经过时,则“尽荠麦青青”。用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里扬州路”来反衬今日的一片荒凉景象。昔日花团锦簇的繁华长街,已面目全非,呈现出一片荒凉景象。这里盛衰对比,何其强烈,抒发了词人对国事的痛惜伤感之情。 下片以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,来反衬今日的风流云散、深情难赋。以昔时“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景。词人用桥下“波心荡”的动,来映衬“冷月无声”的静。 这首词写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。在今昔对比中,我们感受到词人为祖国山河的残破、人民的不幸而怀有的极其沉痛的心情。 5、借景抒情是诗歌中重要表现手法之一,请你从文中找出具体诗句鉴赏。 明确:①废池乔木――拟人-→“树犹如此,人何以堪”,痛恨战争 [补充]运用了拟人的手法,废池、乔木本是没有知觉的东西,词人将它们人格化,意即它们是15年前那场浩劫的目击者,战争的恐怖、敌人的凶残,种种景象仍然留在它们心中,连他们都在痛恨金人发动的侵略战争,物犹如此,何况于人。这样写,深刻地反映了人民对侵略战争的极端痛恨.姜把扬州的残破完全归咎为“胡马窥江”,如此选材是为了极表他的“黍离之悲”。 ②寂寞红药――直抒胸臆-→“驿外断桥边,寂寞开无主”,感时伤乱 [补充]姜夔游扬州时值隆冬,芍药并未抽蕊开花,但扬州芍药向来以“甲天下”著称,作者不禁想象到将来芍药盛开,而名都已成空城,更何况国难未息,还有谁来赏花采摘呢?全词至此一声长叹,真有点儿“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”的味道。词人借此曲折地表现出劫后扬州人民的凄苦生活情况,以及自己感时伤乱的情怀。把伤今怀古之情推先高潮。也给读者留下深沉的思考和回味。 ③二十四桥/无声冷月――移就-→“物是人非事事休,欲语泪先流”,凄清冷落 [补充]“冷月无声”,属于移就辞格,月本来无声,可这么一说,反而觉得它是本该有声的了。为什么呢?因为从前的二十四桥明月夜,游人极盛,笑语盈耳,还有美女吹箫唱歌,月儿见此光景也陶醉了,它也跟着人们一起欢笑。可是现在呢?“二十四桥仍在”,而歌声笑语却听不到了,甚至连月儿也没有声息了,只是沉浸在冷冰冰的湖水中,随波荡漾。如此冷落凄凉的景象,怎能不令人伤怀呢? ④“渐黄昏,清角吹寒,都在空城” [补充]暮色降临后,军营中传出阵阵凄厉的号角声,在空城的上空回荡。唐朝,扬州有内城和外城,商业繁华、景致优美,杜牧曾赞美道:“街垂千步柳。霞映两重城。天碧台阁丽,风凉歌管清”,而今仅剩一座空城,满目疮痍,军号凄厉,不由人不生感慨。 蒋睿

《旅夜书怀》导学案制作人:王静授课时间:2010-11-12学习目标:1、在诵读中品味诗歌语言;借助想象和联想,置身诗歌意境。

2、赏析本诗情景交融的艺术手法,体味诗人的思想感情。

学习方法:1、知人论世(了解作者的生活经历和时代背景)2、诵读涵咏(把握诗歌的感情基调和作者抒发的情感)3、置身诗境,缘景明情(通过联想和想象再造诗境,找出景语推测作者抒发的感情,把握诗歌的主要内容)4、鉴赏评价(赏析诗歌的语言和艺术手法,评价诗歌的内容和作者的观点,净化心灵,启迪智慧)一、预习导引:你能写出杜甫诗文中的哪些名句?杜甫的诗风:二、整体感知:(1)、分析题目的含义,并思考题目照应诗中的哪几个字?(2)、反复诵读,把握诗歌的节奏和感情基调。

三、品味鉴赏1、诗中写了哪些意象?具有什么特点?2、“星垂平野阔,月涌大江流”是历来传诵的名联。

你认为这一联中最生动传神的是哪两个字?为什么?有人说作者是以“壮景”写“喜情”,你同意这种说法吗?为什么?3、展开想象和联想,用形象化的语言描述那只“沙鸥”。

(提示:可从环境、形象、神态、动作等方面描述。

)四、合作探究:结合颈联,探究诗歌的情感及诗人的人格魅力,为《旅夜书怀》加一个副标题。

五、拓展延伸:1、联系第一单元,总结鉴赏诗歌的方法:2、练习巩固:登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”历来为人们所称颂。

你认为这一联中最生动传神的是哪两个字?为什么?试分析这首诗与《旅夜书怀》在写作手法和思想感情上的异同。

六、知识补充:(后人对杜甫的评价)李杜文章在,光焰万丈长。

——韩愈尽得古今之体势,而兼人人之所专矣。

——元稹推公之心古亦少,愿起公死从之游。

——王安石世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若七、作业布置:1、背诵全诗。

2、整理学案并上交。

泗县三中高二语文导学案③这两联的写景中包含哪些意象?④先看首联,从诗中找一个词来概括其意象特点,为什么这个字最形象?⑤再来看颔联,刚刚说了意象有“星、平野、月、江流”这些意象给我们展示了一幅怎样的画面?用诗中一个字概括意象特点的话你会选什么?⑥首联写的是孤舟,写出了孤寂,可颔联却给我们展示了如此雄浑阔大的景象,那是人到底要写的是孤独还是阔大?小结:分析完前两联,现在请同学来诵读,首联我们说写出的是诗人的孤寂,那情感应是怎样?(悲凉)那颔联呢?写的是一幅阔大景象,我们要读得昂扬一些,好,现在大家齐读前两联。

2、分析颈联与尾联①面对着景,触发了诗人的情怀,说说诗人想借这景抒发怎样的情怀?②怎么样理解这一联?分别从手法、内容、情感去分析。

③这一联的感情基调应是怎样?从哪些字眼可以体现诗人的这种情感?④面对这辽阔寂寥的原野,想起自己的痛苦遭遇,诗人深感自己漂泊无依,在这静夜、孤舟的境界中,自己恰如天地间所依存的一只沙鸥,即诗中所说“飘飘何所似?天地一沙鸥”,这是诗人的自况,这样写有何效果?泗县三中高二语文导学案答案编号:⑥首联写的是孤舟,写出了孤寂,可颔联却给我们展示了如此雄浑阔大的景象,那是人到底要写的是孤独还是阔大?明确:孤独,用了对比,反衬手法,阔岸、平野,大奖中的孤舟是何等孤单、何等渺小,这是诗人命运的写照,诗人写辽阔的平野、浩荡的大江、灿烂的星月,正是为了反衬出他孤苦伶仃的形象和颠沛无依的凄怆心情,这就是以乐景写哀情的手法。

小结:分析完前两联,现在请同学来诵读,首联我们说写出的是诗人的孤寂,那情感应是怎样?(悲凉)那颔联呢?写的是一幅阔大景象,我们要读得昂扬一些,好,现在大家齐读前两联。

2、分析颈联与尾联①面对着景,触发了诗人的情怀,说说诗人想借这景抒发怎样的情怀?明确:“名岂文章著,官应老病休”②怎么样理解这一联?分别从手法、内容、情感去分析。

明确:“我哪里是因为文字好而有名声,官职倒是由于我衰老而罢退了。

旅夜书怀一、诗人名片杜甫——困居长安十年35岁左右,杜甫来到长安求取官职,开始,他满怀信心,但滞留长安却一再碰壁。

大约在到长安不久,父亲就去世了,他的生活因此变得艰困起来,为了生存,为了求官做,杜甫不得不奔走于权贵门下,作诗投赠,希望得到他们的引荐。

“朝扣富儿门,暮随肥马尘。

残杯与冷炙,到处潜悲辛!”就是杜甫这段时期生活的形象写照,种种努力的结果,是到天宝十四载才获得右卫率府兵曹参军这样一个卑微的官职。

二、诗词故事双雄会杜甫33岁时,在洛阳与大自己11岁的李白相识了。

这是两个伟大的诗人的第一次相见,由于个性原因,李白当杜甫为尘世中人,枯燥乏味;杜甫当李白行动恍惚,耽于梦想。

杜甫写给李白:秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪。

痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄?李白也赠杜甫同样不客气的诗:饭颗山头逢杜甫,头戴笠子日卓午。

借问别来太瘦生,总为从前作诗苦。

不过,这不妨碍两人成为要好的朋友,结下深厚的友谊。

三、文题背景此诗是成都尹严武去世,杜甫在川中失去依靠,带着家人离开成都草堂,乘船东下,在渝州(今重庆市)、忠州(今重庆市忠县)舟中所作。

诗人写出了孤舟月夜、大江阔野中,对仕途绝望、生活无着、孤独漂泊的凄凉感受。

一、诵读,整体感知1.按照所标出的节拍、韵脚字诵读该诗,感知内容。

细草/微风/岸,危樯/独夜/舟。

△。

星垂/平野/阔,月涌/大江/流△。

名岂/文章/著,官应/老病/休△。

飘飘/何/所似,天地/一/沙鸥△2.在前面的基础上有感情地朗读该诗。

提示该诗前两联写景,融情于景。

颔联境界阔大,但反衬出诗人的孤苦伶仃和凄怆心情。

后两联“书怀”,颈联为反语,表达诗人愤愤不平之情。

尾联即景自况以抒悲怀,深刻地表现了诗人内心漂泊无依的感伤。

二、悟读,诗情画境细草绵延、微风吹拂的江岸边,夜间停泊着一只高桅孤立的小船。

星空低垂,原野显得格外辽阔;月影波动,大江无声汹涌奔流。

水天空阔,恨东风,不惜世间英物。

天地苍茫,有谁能,识我江郎才俊?沙鸥飘零,只能空叹息茫茫星空,泣笑苍天;人似沙鸥,惟有空怅惘人寰无限,丛生愁怨……三、品读,鉴赏评析1.杜甫诗极讲究章法,请结合本诗分析该作品结构布局的妙处。

旅夜书怀 【学习要求】 1.学习诗歌寓情于景、借景抒情的艺术表现手法。 2.体会诗人孤苦寂寞、飘泊无依的感情。 3.欣赏杜诗沉郁顿挫的艺术风格。 【学习重难点】学习诗歌寓情于景、借景抒情的艺术表现手法。 【学时安排】1学时 【学习过程】 一、课前学习 (一)学法指导: 1.借助工具书和书下注解,疏通字词,在此基础上反复诵读,感知全诗,背诵诗歌。 2.了解诗歌创作背景及作者的生平事迹,仔细阅读全诗,找出文中写景的意象,初步体会诗歌的情感。 (二)尝试练习 1.生字(给加点字注音) ⑴危樯.()⑵月涌.() ⑶沙鸥.( ) ⑷何所似.( )

2.词语(解释词语) ⑴旅夜: ⑵危樯: ⑶月涌: ⑷飘飘: 3.填空 ⑴本诗的作者,字,自号,因为所担任的官职又被称为、。 ⑵本诗作者的诗歌大多涉及社会动荡、人民疾苦,在他的诗歌中可以看到唐代由盛转衰的演变,因此他的诗歌又被称为“”。他以律诗、古体诗见长,诗歌风格。和并称“李杜”,被后人尊为“”。 ⑶本诗写于诗人(年龄段),此时作者正离开四川顺流东下。在途中,作者看到了非常壮阔的自然之景“”(写出原句),在这样的壮景之下却反衬出了。作者希望一生声名是由铸就,而非文章,但无奈在政治上受人排挤。对于这一生的漂泊,作者感慨自己就如一样。 ⑷“飘飘何所似,天地一沙鸥”运用了(修辞)。 诗歌中写近景的句子是“”。 4.联系书下注解,尝试把诗歌翻译成现代白话文 细草微风岸,危樯独夜舟。(译文) 星垂平野阔,月涌大江流。(译文) 名岂文章着,官应老病休,(译文) 飘飘何所似,天地一沙鸥。(译文) 二、课堂探究 (一)问题探究 1.“旅夜”、“书怀”分别和诗中的哪些诗句对应?作者选择了哪些意象来“书怀”的? 答: 2.首联写出这些意象什么特点?它有什么深意? 答: 3.颔联突出意象的什么特点?景物描写对表现诗人处境有什么作用?诗人采用了什么表现手法? 答: 4.颈联运用了什么句式?它的本意是什么?表达了怎样的思想感情? 答: 5.尾联运用了哪些表现手法?表达了怎样的感情? 答: (二)课堂检测 1.杜甫的《旅夜书怀》是() A.咏怀诗B.山水诗C.记行诗D.旅游诗 2.对《旅夜书怀》一诗的分析不当的一项是:() A.首联写近景,这不是空泛地写景,而是寓情于景。通过写景展示他的境况和情怀:像江岸细草一样渺小,像江中孤舟一般寂寞。 B.颔联写远景:星空低垂,大江奔流。这两句写景雄浑阔大,写出诗人喜悦之情。 C.诗的后半是“书怀”。“官应老病休”,这是反话,他的休官,主要不是因为老和病,而是因为被排挤。这里表现出诗人心中的不平,同时揭示出政治上失意是他漂泊、孤寂的根本原因。 D.最后两句借景抒情,深刻地表现了诗人内心漂泊无依的感伤,真是一字一泪,感人至深。 3.下列对杜甫的表述不正确的一项是() A.杜甫是唐代着名诗人,他创作的诗歌深刻地反映了唐代的社会现实,因此其诗被后人称为“诗史”。 B.杜甫的三吏、三别全面地反映了安史之乱给人民带来的灾难和对社会造成的破坏。 C.在诗歌艺术方面,杜甫把从《楚辞》以来得现实主义传统推向了高峰。 D.杜甫在诗歌创作方面对后世影响极大,后世文人把他和李白并称。李白是诗仙,杜甫被称为诗圣。 4.对《旅夜书怀》一诗的分析正确的一项是:() A.“细草微风岸”是近景描写。 B.创作这首诗歌时,杜甫仍陷于被安史叛军占据的长安,看到山河依旧却国破家亡,春回大地却满目艾凉,他发出了沉重的感慨。 C.“星垂平野阔,月涌大江流”非常典型地体现了杜甫诗歌飘逸奔放的艺术风格。 D.最后作者用沙鸥表现了对自由生活的向往。 5.下列对尾联理解不准确的一项是(?)? A.此联意思:飘然一身究竟像是什么?就像茫茫天地之间一只小小的沙鸥。? B.此联中的“一沙鸥”和“细草”相呼应,首尾相顾。? C.此联为自问自答,便诗人老怀悲凉之状愈加突出。? D.这一联借景抒情,借沙鸥形象,表现诗人内心漂泊无依的感伤。? (三)归纳总结

1.中心主旨: 2.艺术特色 (四)课后巩固 1.下列对“细草微风岸,危樯独夜舟”理解错误的一项是() A.这句营造了一种凄凉孤寂的意境,是作者孤独伤感伤之情的外化。 B.从诗人对细草微风的感知中,可以感知到诗人夜愁不寐的形象。 C.这句暗喻自己像小草一样渺小,像孤舟一样孤寂。 D.这句描写的景物具有一种清新自然的特点。 2.下列对“星垂平野阔,月涌大江流”理解错误的一项是() A.这联营造了雄浑阔大的意境,诗人以此反衬自己的孤苦伶仃的形象,表达出凄苦之情。 B.此联写远景,雄浑阔大,折射出诗人开阔的胸襟和喜悦的心情。 C.诗句中“垂”“涌”两字分别衬托出平原的宽阔和江水浩荡之势,用词极为精当。 D.这两句写景,既表现了雄浑阔大的意境,更衬托了诗人的孤寂与渺小。 3.下列对这首诗的赏析不准确的一项是() A.前两联对仗工整,由远及近,由下及上,描绘了一幅旅夜孤舟夜泊江上广阔立体的月夜画面。 B.此诗写了辽阔的平野、浩荡的大江和灿烂的星月。景的雄浑阔大衬出了诗人的孤苦伶仃。C.后两联含蓄的写出了诗人的不幸与当时的处境,吐露出诗人不得志的牢骚与失意悲凉之情。 D.尾联,诗人用设问的方式引出自己的处境:像天地间一沙鸥,四处漂泊。 4.颈联“名岂文章着,官应老病休”写了“名着”、“官休”两事,概括了诗人后半生的生活,如何理解这两句的含义?表达了作者怎样的情感。 答: 5.尾联“飘飘何所似,天地一沙鸥”表现了诗人怎样的心境?你从中看到一个怎样的诗人形象? 答: (五)拓展提高 在历代诗评家眼里,《旅夜书怀》中的“星垂平野阔,月涌大江流”与王维《使至塞上》中的“大漠孤烟直,长河落日圆”被认为有着异曲同工之妙。这两联名句在写景方面有着怎样的共同点? 答: 五、资料索引 律诗是中国近体诗的一种,格律要求非常严格。常见的类型有五律,七律和排律三种。律诗发源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对偶的新体诗,至初唐就开始出现广义五律,武周年代沈佺期、宋之问定型狭义七律,其成熟于中晚唐时期。律诗要求诗句字数整齐划一,每首分别为五言、七言句,简称五律、七律。通常的律诗规定每首8句。超过8句,即10句以上的,则称排律或长律。通常以8句完篇的律诗,每2句成一联,计四联,习惯上称第一联为破题(首联),第二联为颔联、第三联为颈联、第四联为结句(尾联)。每首的二、三两联(即颔联、颈联)的上下句习惯是对仗句。排律除首尾两联不对外,中间各联必须上下句对仗。律诗要求全首通押一韵,律诗通常押平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。广义律诗允许失粘,狭义律诗不允许失粘。有“仄起”与“平起”两式。另外,律诗的格律要求也适用于绝句。 旅夜书怀(答案) 【学习要求】 1.学习诗歌寓情于景、借景抒情的艺术表现手法。 2.体会诗人孤苦寂寞、飘泊无依的感情。 3.欣赏杜诗沉郁顿挫的艺术风格。 【学习重难点】学习诗歌寓情于景、借景抒情的艺术表现手法。 【学时安排】1学时 【学习过程】 一、课前学习 (一)学法指导: 1.借助工具书和书下注解,疏通字词,在此基础上反复诵读,感知全诗,背诵诗歌。 2.了解诗歌创作背景及作者的生平事迹,仔细阅读全诗,找出文中写景的意象,初步体会诗歌的情感。 (二)尝试练习 1.生字(给加点字注音) ⑴危樯.(qiáng)⑵月涌.(yǒng) ⑶沙鸥.(ōu) ⑷何所似.(sì) 2.词语(解释词语) ⑴旅夜:旅途的夜晚 ⑵危樯:高高的桅杆 ⑶月涌:月光映着奔流汹涌的长江 ⑷飘飘:漂泊 3.填空 ⑴本诗的作者杜甫,字子美,自号少陵野老,因为所担任的官职又被称为杜拾遗、杜工部。 ⑵本诗作者的诗歌大多涉及社会动荡、人民疾苦,在他的诗歌中可以看到唐代由盛转衰的演变,因此他的诗歌又被称为“诗史”。他以律诗、古体诗见长,诗歌风格沉郁顿挫。和李白并称“李杜”,被后人尊为“诗圣”。 ⑶本诗写于诗人(年龄段),此时作者正离开四川顺流东下。在途中,作者看到了非常壮阔的自然之景“星垂平野阔,月涌大江流。”(写出原句),在这样的壮景之下却反衬出了诗人孤寂与渺小。作者希望一生声名是由功业铸就,而非文章,但无奈在政治上受人排挤。对于这一生的漂泊,作者感慨自己就如天地间一沙鸥一样。 ⑷“飘飘何所似,天地一沙鸥”运用了比喻(修辞)。 诗歌中写近景的句子是“细草微风岸,危樯独夜舟”。 4.联系书下注解,尝试把诗歌翻译成现代白话文 微风轻轻地吹拂着江岸畔的细草,深夜江边,泊着桅杆高耸的孤舟。 原野辽阔,天边的星星如垂地面,明月在水中滚涌,才见大江奔流。 我的名气,难道是因为文章着称?年老体弱,想必我为官也该罢休。 唉,我这飘泊江湖之人何以相比?活象是漂零天地间一只孤苦沙鸥。 二、课堂探究 (一)问题探究 1.“旅夜”、“书怀”分别和诗中的哪些诗句对应?作者选择了哪些意象来“书怀”的? 答:旅夜对应前四句;书怀对应后四句。细草、微风、危樯、星垂、月涌 2.首联写出这些意象的什么特点?它有什么深意? 答:(1)渺小、孤寂。(2)寓情于景,通过写景写诗人他的境况和情怀:像江岸细草一样渺小,像江中孤舟一般寂寞。 3.颔联突出意象的什么特点?景物描写对表现诗人处境有什么作用?诗人采用了什么表现手法? 答:(1)雄浑阔大(2)辽阔的平野、浩荡的大江、灿烂的星月,正是为了反衬出他孤苦伶仃的形象和凄苦的的心情。(3)乐景写哀情 4.颈联运用了什么句式?它的本意是什么?表达了怎样的思想感情? 答:(1)反问句。本意为:名声不应该因为文章而显着,做官只应该因为年老多病而辞职。其言外意为:名声应该因为大济天下而显着,做官不应该因为被排挤而被辞。(2)委婉的写出了自己壮志难酬的愤懑之情。