中国法制史之重要法典

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:1

精诚所至,金石为开.中国法制史期末复习重点详解(最终版)第一章夏商法律制度夏代● 法典:“禹刑”,夏代法律的总称,中国最早的奴隶制法。

《左传·昭公六年》说:“夏有乱政,而作禹刑”。

“禹刑”可能是启及其后继者根据氏族晚期习俗陆续改造、积累的习惯法,以禹为名表示对夏族杰出祖先和开国之君的崇敬。

● 罪名制度:昏、墨、贼,杀:昏、墨、贼是夏朝的三种罪名,杀是刑名。

“己恶而掠美为昏”;“贪以败官为墨”;“杀人不忌为贼”。

自己有了罪而掠取别人的美名是昏;贪婪而败坏职责是墨;杀人而没有顾忌是贼。

可见,昏、墨、贼是三种罪名。

犯此三罪者,依照夏朝法律要处以死刑。

● 监狱(P28)据《竹书纪年》载:“夏帝芬三十六年作圜土;”。

从此夏朝有了正式的监狱。

圜土:夏、商、西周监狱的名称。

监牢的形象名称,在地下挖圆形的土牢或在地上围起圆形土墙,以监禁罪犯,防止其逃跑。

《史记·夏本纪》载,夏桀曾将商汤“囚之夏台”,则夏台可以说是夏朝中央监狱的名称。

据说夏在都城阳翟“均(钧)台”还设有中央直辖的监狱。

商代● 法典(P30):《汤刑》是商代成文刑书,也是商代法律的总称。

《左传·昭公六年》说:“商有乱政,而作汤刑”。

汤刑并非汤所制定,而是后人为纪念先祖以其名命之。

它是因乱政而作,主要是关于如何镇压奴隶和平民反抗的规定。

● 刑罚制度(P31)从《荀子·正名》“刑名从商”的说法来看,商代的刑罚制度似乎已形成体系,并且直接影响到后世。

根据文献记载,这一刑罚体系以五刑制度为主,包括墨、劓、刖、宫、大辟等刑名。

(一)大辟:(1)戮(2)炮烙:强迫人在烧红的铜格上赤足行走。

(3)醢:把犯罪者捣成肉酱。

(4)脯:把犯罪者晒成肉干。

(5)劓殄:把犯罪者本人及其后代都杀掉。

(6)剖心、剔刳(二)肉刑:(1)墨刑:在犯罪者的面部或额上刺刻后,涂以墨色。

(2)劓刑:割掉鼻子的刑罚。

(3)剕刑:也叫刖刑,就是断足的刑罚。

法制史知识点总结法律作为人类社会秩序的基石,其发展历程源远流长。

法制史研究的就是法律制度在不同历史时期的演变和发展,对于理解现代法律体系的形成和发展具有重要意义。

以下将为您总结一些关键的法制史知识点。

一、古代法律制度(一)中国古代法律制度1、夏商周时期夏朝是中国法律制度的起源,出现了“禹刑”。

商朝的法律制度更加完善,有“汤刑”,且在审判中注重占卜。

西周时期,“明德慎罚”思想盛行,形成了“礼不下庶人,刑不上大夫”的原则,法律主要以习惯法为主。

2、春秋战国时期郑国子产“铸刑书”,开创了公布成文法的先河。

魏国李悝制定《法经》,是中国历史上第一部比较系统的成文法典。

3、秦汉时期秦朝奉行法家思想,严刑峻法,实行“以法为教,以吏为师”。

汉朝初期采用“无为而治”,汉武帝后“罢黜百家,独尊儒术”,法律开始儒家化,形成了“春秋决狱”。

4、三国两晋南北朝时期曹魏时期的《新律》将《法经》中的“具律”改为“刑名”,置于律首。

西晋的《泰始律》确立了“准五服以制罪”的原则。

南北朝时期法律制度不断发展,北齐的《北齐律》对后世影响较大。

5、隋唐时期隋朝的《开皇律》在篇章体例和基本内容上为唐律所继承。

唐朝的《唐律疏议》是我国古代法律的集大成者,标志着中华法系的成熟。

6、宋元明清时期宋朝法律制度繁杂,注重民事立法。

元朝法律具有民族特色。

明朝法律重典治世,《大明律》和《明大诰》是其重要法律。

清朝法律在继承明朝法律的基础上有所发展,如《大清律例》。

(二)外国古代法律制度1、古巴比伦的《汉谟拉比法典》是世界上现存最早的比较完备的成文法典。

2、古罗马的《十二铜表法》是古罗马第一部成文法。

二、近代法律制度(一)中国近代法律制度1、清末修律制定了一系列法律,如《大清新刑律》《大清民律草案》等。

标志着传统法律体系向近代法律体系的转变。

2、民国时期北洋政府时期法律制度混乱。

南京国民政府时期建立了六法全书体系,但具有明显的半殖民地半封建性质。

(二)外国近代法律制度1、英国形成了普通法、衡平法和制定法三大法律渊源。

第一章中国法律的起源和夏商法律制度早期五刑:墨、劓、膑、宫、大辟。

刑起于兵,兵刑同制。

夏商的神权法思想是法律的思想基础。

王命包括誓(约束)、诰(告诫)、命(君主的命令)等多种形式。

夏有乱政、而作禹刑(禹刑可能是夏朝法律规范的总称)、五刑是其主要内容。

汤刑一般指商朝法律的总称。

夏商五刑:墨、劓、髌、宫、大辟。

大辟即死刑,宫刑即男子去其势、女子幽闭的刑罚,髌是断足或者砍去膝盖骨,劓即割掉鼻子,墨刑在面部或额上刺刻特殊标注之后,再染以墨的刑罚。

刑罚原则:刑不株连、疑罪从轻、不杀无辜、过失从轻中央司法官,商称司寇。

神判和天罚是夏商司法审判的特点。

夏朝监狱为圜土、夏朝末年称之为夏台、商朝监狱有羑里。

简述原始氏族战争对我国法律起源造成的影响:阶级分化,原来的氏族社会行为规范,后来便成为了法律。

氏族首领的职权演变为统治者,建立了权力机关和法律机构。

原始社会末期也确立了不少刑罚罪名及处置方法。

有法官和审判的存在。

频繁的氏族部落战争促进了民族的融合,早就了法律。

部落军事首领掌握着军事权利,这就必然对原有的氏族部落首领的继承制造成破坏。

简述中国法律起源的特点:①刑起于兵,兵刑同制。

中国法律起源于氏族部落同族之间以及同外族的战争。

②原始风俗转变为法律。

③血缘纽带关系影响之深。

④维护部落首领的政治权利的集中和强化。

简述夏商立法思想以及立法活动的情况:夏商以“恭行天罚”、“天讨”的神拳发思想作为法律的思想基础。

立法活动:①王命(誓、诰、命)②禹刑③汤刑④官刑简述夏商法律制度的基本情况:法律内容出于秘密法状态。

已经出现比较完备的刑事法律体系。

产生了我国早期的经济法规,反应国家管理和调节社会生产各方面的程度。

军权至上,神权法思想渗透至深。

第二章西周法律制度西周的立法指导思想有:天罚思想、明德慎罚(缓和阶级矛盾,对周初的社会发展进步提供了有益的环境)、礼治思想(维护等级猪肚、预防犯罪、防民)《吕刑》西周中期的重要刑书,主要内容是规定刑罚的种类及适用刑罚的原则。

中国法制史需要背诵知识点第一章中国法律起源和夏商法律制度1、禹刑:夏朝法律制度的总称。

2、圜土:夏、商、西周监狱的总称。

3、夏朝法律制度的主要内容:(1)“夏有乱政,而作禹刑”。

4、商朝的主要立法:“商有乱政,而作汤刑”汤刑:商朝法律制度的总称5、奴隶制五刑:墨、劓、刖、宫、大辟(重点)6、商朝王位继承制度的发展变化:商朝末期:嫡长继承制——就是“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

”指的是父亲死后,将王位传给正妻生的长子,是中国古代的主要继承制度。

7、商朝立法指导思想:神权法(重点)第二章西周的法律制度1、九刑:西周实行的九种刑罚:墨、劓、刖、宫、大辟、流、赎、鞭、扑2、田里不鬻:西周初期土地所有权的一种制度,天下土地的所有权归周天子一人所有,诸侯和臣属对分封的土地只有占有、使用权而无处分权,不许买卖。

3、囹圄:西周监狱的名称4、《九刑》:西周成文刑书的统称。

“周有乱政,而作九刑”5、西周的司法机关:中央:大司寇——全国最高司法机关小司寇——中央直辖地区的司法机关士师——国都之内的司法官吏地方:乡士、遂士6、西周定罪量刑的原则(1)耄悼之年有罪不加刑(2)区分眚、非眚、非终、惟终(重点)(3)罪疑从赦(4)刑罚世轻世重:“刑新国用轻典,刑平国用中典,刑乱国用重典”,刑罚手段的运用要以形势而定,要视治安状况的优劣而分别实施。

7.西周时期的“狱”指刑事案件,审理刑事案件称为“断狱”;“讼”指民事案件,审理民事案件称为。

“听讼”。

8.西周时期的“五听”指断案时判断当事人陈述真伪的五种方式,即辞听、色听、气听、耳听、目听。

说明西周时期已经注意到司法心理问题并将其运用到司法实践中。

一.西周的“以德配天,明德慎罚”思想(重点)①内容:1.“上天”只把统治人间的“天命”交给那些有德者;一旦统治者失“德”,也就失去了上天的庇护,新的有德者就会应运而生,取而代之。

(2005年63题B项考)2.“德”的要求主要包括三个基本方面:敬天、敬祖、保民,也就是要求统治者恭行天命,尊崇天帝与祖宗的教诲,爱护天下的百姓,做有德有道之君。

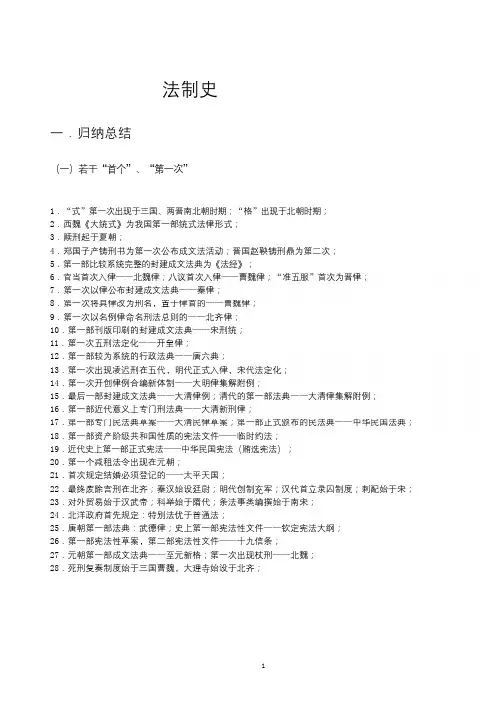

法制史一.归纳总结(一)若干“首个”、“第一次”1.“式”第一次出现于三国、两晋南北朝时期;“格”出现于北朝时期;2.西魏《大统式》为我国第一部统式法律形式;3.赎刑起于夏朝;4.郑国子产铸刑书为第一次公布成文法活动;晋国赵鞅铸刑鼎为第二次;5.第一部比较系统完整的封建成文法典为《法经》;6.官当首次入律——北魏律;八议首次入律——曹魏律;“准五服”首次为晋律;7.第一次以律公布封建成文法典——秦律;8.第一次将具律改为刑名,置于律首的——曹魏律;9.第一次以名例律命名刑法总则的——北齐律;10.第一部刊版印刷的封建成文法典——宋刑统;11.第一次五刑法定化——开皇律;12.第一部较为系统的行政法典——唐六典;13.第一次出现凌迟刑在五代,明代正式入律,宋代法定化;14.第一次开创律例合编新体制——大明律集解附例;15.最后一部封建成文法典——大清律例;清代的第一部法典——大清律集解附例;16.第一部近代意义上专门刑法典——大清新刑律;17.第一部专门民法典草案——大清民律草案;第一部正式颁布的民法典——中华民国法典;18.第一部资产阶级共和国性质的宪法文件——临时约法;19.近代史上第一部正式宪法——中华民国宪法(贿选宪法);20.第一个减租法令出现在元朝;21.首次规定结婚必须登记的——太平天国;22.最终废除宫刑在北齐;秦汉始设廷尉;明代创制充军;汉代首立录囚制度;刺配始于宋;23.对外贸易始于汉武帝;科举始于隋代;条法事类编撰始于南宋;24.北洋政府首先规定:特别法优于普通法;25.唐朝第一部法典:武德律;史上第一部宪法性文件——钦定宪法大纲;26.第一部宪法性草案,第二部宪法性文件——十九信条;27.元朝第一部成文法典——至元新格;第一次出现杖刑——北魏;28.死刑复奏制度始于三国曹魏,大理寺始设于北齐;(二)若干历史沿革1.封建成文法典总则历史沿革时期法典变革战国秦《法经》称为“具法”将“具法”改为“具律”加户、兴、厮3篇,使位置居中汉朝《九章律》曹魏晋《新律》改“具律”为“刑名律”,置于律首《泰始律》《北齐律》《大清新刑律》改“刑名律”为“刑名律”和“法例律”2篇北齐清末合“刑名”和“法例”2篇为“名例律”改“名例律”为“总则”篇2.五刑制度历史沿革(1)夏商西周:奴隶制五刑——墨、劓、-、宫、大辟;其肇始于夏,发达于商周,影响及秦汉、三国、两晋南北朝;(2)汉代:墨刑改为髡钳城旦舂;劓刑改为笞三百(景帝二百);斩左趾改为笞二百(景帝一百);斩右趾改为弃市;(3)南北朝:北朝西魏时,北齐下令废止宫刑;流刑的出现弥补了徒刑和死刑之间的空白;北魏增加鞭刑和杖刑,形成死、流、徒、杖、、鞭五刑;(4)隋文帝开皇年间《开皇律》,以笞代鞭刑,形成笞,杖、徒、流、死五刑,自此,封建制五刑正式形成;3.刺配刑的沿革(1)刺配始于宋朝,设此刑原意在于宽贷死刑之意,后来却成了滥用之刑,后人讥之为“六刑”(2)元代在刺配的基础上增设了刺劲,刺项和刺顶刑;(3)明清沿用刺配刑;(4)清末《大清现行刑律》废除刺配刑,方才退出历史的舞台;4.凌迟刑的历史沿革(1)始于五代,属法外用刑;(2)北宋仁宗时,在法定绞、斩、死刑外,增设凌迟刑;(3)南宋时,适用范围开始扩大,宁宗《庆元条法事类》中,凌迟被定位法定刑(但未载入《宋刑统》;(4)明朝正式载入《大明律》(5)清朝,凌迟罪名由明朝的13条增加到22条,范围进一步扩大;(6)清末,沈家本之《大清先行刑律》废除凌迟刑;5.大理寺及其沿革朝代特征变革南北朝隋唐宋北齐正式设立大理寺,取代秦汉时始设的廷尉;大理寺为最高审判机关,与刑部,御使台组成三法司;1 宋初,大理寺降为慎刑机关,另设审刑院;2 宋神宗时,大理寺重新恢复审判职权;元大理寺为刑部所取代,由刑部主持审判;恢复大理寺设置,但已不是最高审判机关,仅为复核机关,由刑部主审;明朝清末改大理寺为大理院,为最高审判机关;仍设中央大理院,为最高审判机关;北洋军阀6.刑部及其历史沿革朝代特征及变革隋唐宋刑部是最高司法行政机关,处理全国司法行政事务,属“六部”之一;元朝明清刑部取代大理寺,成为最高审判机关;刑部不仅是最高审判机关,也是全国最重要的司法行政机关;清末司法改革改刑部为法部,并将审判权划归大理院,自此,刑部不在具有审判职能,从而为全国最高司法行政机关;7.监察机关历史沿革朝代特征及变革秦汉中央监察机关最高行政机关称为御使大夫,东汉称御使中丞;三国两晋南北朝御使台取代御使大夫,成为中央最高监察机关;隋唐宋元明朝仍以御使台作为中央最高监察机关;御使台改称督察院,行使最高监察机关职能;督察院清朝8.死刑复奏历史沿革(1)曹魏时确立死刑复奏制,为历代王朝所沿用;(2)隋朝设三复奏;(3)唐朝设五复奏,但地方仍实行三复奏;(4)宋朝,京师一复奏,地方不复奏;9.法典编撰体制沿革(1)唐朝以前,以名例律为统率,,以篇为单位;(2)唐朝中期:《大中刑统》,以名例律为统率,后按内容性质分“门”;(3)明朝:以名例律为统率,按六部划分;(4)明神宗万历年间,《大明律集解附例》,将例附后,开创律例合编新体例;(5)清末:《大清现行刑律》取消六部,按性质以“门”为编撰体例;《大清新刑律》按总则和分则编撰,沿用至今;10.会审制度的历史沿革名称朝代唐会审时间会审官员对象结果三司推事大理寺卿、刑重大案件部尚书、御使大夫死罪奏请皇帝九卿原审会官审录明明大理寺卿、六中央地方重死罪奏请皇部尚书、左都大案件御使、通政使帝五军都督府、大案重囚六部、督察死罪冤案奏请皇帝院、六科给事中、通政司、詹事等长官朝审明每年霜降后三法司会同重案囚犯及分情况作处吏部、户部尚死罪案件书等官员理大审秋审明清每五年一大司礼监会同囚徒审三法司长官秋八月九卿、科道、全国上报的情实、缓决、詹事、军机大斩绞监侯案可矜,留养承丞、内阁大学士件祀二.立法概况(一)各朝立法指导思想西周:明德慎罚战国:①一断于法;②刑无等级;③轻罪重刑;④法布于众秦:①缘法而治,②刑无等级;③严刑重法汉:①汉初“无为而治”;“与民休息”“约法省刑”;②汉武帝:“礼法并用,德主刑辅”;唐:①宽简、稳定、划一;②德本刑用;宋:①强化中央集权;②重点治贼盗;元:①附会汉法;②分而治之;明:①刑乱国用重典;②明刑弼教;清:①详译明律,参以国制;②尚德缓刑;备注:西周:明德慎罚;汉代:德主刑辅;唐代:德本刑用;明代:明刑弼教;清代:尚德缓刑;(二)各朝法律形式朝代法律形式誓、诰、命礼、刑备注夏商西周秦汉律、令、法律答问、封诊式、法律答问类似于后世张杜对廷行事《晋律》注释以及长孙无忌对《永徽律》之注疏“科”为犯罪与刑罚的单行法规;“比”为决事比,是当律无正条时比照近文或案例①格、式此时最早出现,式为公文程式,而北魏以格代科②此“格”刑事法律,异于唐朝行政法律之“格”律、令、科、比(决事比)三国两晋南北朝律、令、格、式、科、比律、令、格、式、典③西魏《大统式》为最早一部统式法律形式隋唐①格,仅永格具有法律效力②此“令”异于秦汉之令,秦汉时“令”为皇帝临时发布的具有最高法律效力的指示,而此处“令”为国家政权组织方面的制度与规定宋律、令、格、式、编敕与编例①敕令为皇帝临时敕令汇编②编例异于明朝仅为典型判例之编例,此编例有典型判例和单行成例明清律、令、例、诰、典(三)各朝法典法律汇编朝代夏朝法典法律备注禹刑汤刑九刑商朝吕刑(甫刑)①贯彻“明德慎罚”②规定了赎刑西周春秋③强调量刑上“中正、中罚、中道”,即宽严适中“亲亲”、“尊尊”之道周公制礼郑国子产铸刑书邓析“竹刑”第一次公布成文法第二次公布成文法晋国赵鞅铸刑鼎战国魏国李悝《法经》①包括盗、贼、杂、囚(网)、具、捕六法②杂法之六禁:金、银、嬉、徙、城、狡商鞅变法秦律①改“法”为“律”②连坐法③分户令秦汉第一次以律为形式公布的封建成文法典约法三章杀人者死,伤人及盗抵命九章律法经六篇外加户、兴、厮三律分九章律、傍章律、越宫律、朝律四律汉律六十篇曹魏律(魏律、新律)晋律(泰始律)①将具律改为刑名律,置于律首②“八议”正式列入法典①“刑名”后增加“法例”一篇,使总则更加完善②规定“准五服”以治罪③张杜注解④五刑名副其实划三国两晋南北朝北魏律北齐律麟趾格大统式①首次“官当”入律②确立死、流、徒、杖、鞭①合刑名律、法例律为名例律②规定了重罪十条北朝北魏,以格代科,格首次出现①西魏时期,为最早的统式法律形式②此“式”为正式法律形式,而秦朝的“式”为法律文件隋朝唐朝开皇律①封建制五刑正式形成②区分“公罪”与“私罪”③改“重罪十条”为“十恶④完善“八议”、“官当”制度”以开皇律为基础,是建国后的第一部法律武德律贞观律修订完成,标志唐朝基本法典遂告定型永徽律疏开元律疏唐六典长孙无忌对其注疏,又名唐律疏议唐玄宗时期,是对永徽律的修订第一部比较系统的行政法典大中刑律统类刑律分类为门,附以敕、令、格、式宋朝元朝宋刑统第一部刊版印刷的封建法典编敕、编例、条法事类①敕,为皇帝临时敕令之汇编②例,为皇帝或中央司法机关发布的单行条例至元新格大元通制元典章元朝第一部成文法使元代法典遂告定型地方政府编撰的法律法规之汇编明朝大明律按吏、户、礼、兵、刑、工六部分类明大诰特别法性质的重刑法令和案例,体现了“重点治世”思想例分两种:典型判例与问刑条例编例与《问刑条例》大明会典清朝大清律集解附例顺治年清朝第一部法典大清律例大清会典乾隆年间,是我国历史上最后一部封建法典康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪五朝会典清末钦定宪法大纲(1908年)是第一部宪法性文件,坚持“大权统于朝廷”立法思想立宪骗局最后破产记录十九信条(1911年)大清现行刑律(1910年)①改律名为刑律,取消六部分门,按按性质分隶13门②纯民事条款如继承、婚姻不在科刑③废除凌迟、枭首、戮尸、刺字等残酷刑罚和缘座制度,改笞杖为罚金、苦役④增加妨害国交、妨害选举、私铸银元、破坏交通电讯设施等罪名大清新刑律①第一部近代意义上专门刑法典②摈弃诸法合体,以罪名、刑罚为内容,分总则、分则③取消比附、八议、官当等制度④废除斩刑、遣刑和流刑太平天国天朝田亩制度①天下田天下人同耕②反对夫权和买卖婚姻③男女平等④兵农合一、军政合一缺乏阶级条件和社会基础导致最终的无法实现资政新编太平刑律①严厉镇压反革命分子,打击刑事犯罪②严禁奸邪淫乱,严禁贪污盗窃南京临时政府中华民国临时政府组织大纲中华民国临时约法①以法律形式确认共和政体诞生,废除封建帝制②确立三权分立制度①是一部资本主义共和国性质的宪法性文件②三读通过,规定责任内阁制③保护私有财产北洋政府①中华民国宪法(草案〈1913①确立三权分立制、责任内阁年〉)制,但未付诸实施②三读通过又名“天坛宪草”中华民国约法(1914年)军阀专制,个人独裁又名“袁记约法”中华民国宪法(1923年)又名贿选宪法近代史上公布的第一部正式宪法南京国民政府训政纲领一党专政、个人独裁、确认国民党为最高“训政者”①以根本法形式确认一党专政,个人独裁②规定五院制,以国家名义发展官僚资本,罗列公民“权利”、“自由”中华民国训政时期约法中华民国宪法草案(1936年)又名“五五宪草”未付诸议决中华民国宪法(1946年)①表面的人权,实质的个人独裁②政体不伦不类③罗列人民权利比以往任何宪法都充分④以“平等地权”“节制资本”之名,行剥削官僚之实规定国家性质:工人和农民的民主专政国家革命根据地中华苏维埃共和国宪法大纲陕甘宁边区施政纲领抗日民主政权规定无记名投票、男女平等、三三制等原则解放区人民民主专政陕甘宁边区宪法原则①分政权组织、人民权利、司法、经济、文化几部分②规定司法独立,非经公安机关批准不受逮捕、耕者有其田等原则华北人民政府施政纲领中国人民解放军宣言是一部宪法性质的代表性文件①打倒蒋介石②没收蒋、宋、孔、陈四大家族财产,废除封建土地制度③联合统一战线,建立联合政府中国土地法大纲①废除封建半封建土地制度,实行耕者有其田②土改原则:依靠贫雇农、团结中农、保护工商业者③土改司法原则:对一切对抗破坏土地法大纲规定的罪犯,组织法庭予以审判、处分(四)重要法典篇目及内容(1)主要刑律篇目朝代律名法经篇名及篇目战国(魏)汉盗、贼、杂、网、具、捕六法九章律新律法经六篇外加户、兴、厮三篇三国(曹魏)晋18篇20篇20篇12篇12篇泰始律北魏律北齐律开皇律北朝(北魏)北朝(北齐)隋大业律武德律贞观律永徽律宋刑统18篇唐宋12篇,外加53条新格12篇12篇12篇,但律按性质分213门,分31卷元明大元通制大明律20篇7篇,名例置于律首,按吏、户、礼、兵、刑、工六部职掌归类清大清律例7篇(2)唐律疏议(12篇502条)内容名例律:关于刑罚种类及其适用的一般原则的规定12 3 4 5 6 7 8 9 卫禁律:关于警卫皇帝、保卫宫殿、维护国家边疆等方面;职制律:关于官吏设置、选任、夫职、渎职等职官管理与惩戒方面;户婚律:有关户籍、土地、赋税、徭役以及婚姻家庭等方面;厮库律:有关畜牧与仓库管理;擅兴律:有关发兵与兴造国家工程方面;贼盗律:惩治贼盗犯罪;斗讼律:因斗殴引起的诉讼;诈伪律:关于诈骗和伪造犯罪;10杂律:弥补其他法律不足的关于市场管理和奸非等方面;(11)捕亡律:关于追捕逃犯(12)断狱律:关于关押、审讯在押人犯;(3)汉律60篇九章律:法经6篇外加户、兴、厮;(9篇)12 3 4 傍章律:礼仪制度方面(18篇)(27篇)越宫律:皇帝与宫廷警卫方面;朝律:关于朝贺方面;(6篇)⑤盗贼:危害国家安全、危害他人及侵犯财产;5 6 7 8 杂:关于盗贼以外其他犯罪的规定;网(囚):囚禁、审判犯罪;捕:追捕盗贼及其他犯罪;具:定罪量刑的从轻从重,即“具其加减”;三.刑法体系(一)各朝刑罚原则1.西周:①老幼减免原则(“三赦之法”——幼弱、老耄、蠢愚)②区分故意与过失、惯犯与偶犯;a.其中故意为“非眚”,过失为“眚”,惯犯“惟终”,偶犯“非终”;b.“三宥之法”——过失、弗知、遗忘;③罪疑从轻、罪疑从赦原则;④宽严适中原则;2.秦:3.汉;①刑事责任年龄,以身高为准;②区分故意与过失——过失为“不端”,故意为“端为”;③盗窃按赃值定罪;④共犯及集团犯、教唆犯、累犯加重原则,自首减轻原则;⑤诬告反坐原则(特指有期徒刑)①上请原则——官吏犯罪需请示皇帝,予以优待;②恤刑原则——矜老恤幼③亲亲得相首匿原则4.三国两晋5.唐朝:南北朝: ①八议制度②官当制度 ③准五服以治罪 ①区分公罪与私罪——公罪从轻,私罪从重,该原则最早规定于《开皇律》; ②共犯与合并论罪——首犯从重、重罪吸收轻罪、刑不累加; ③自首与类推原则——轻重相举,举重以明轻; ④老幼废疾者减免原则;⑤累犯加重与更犯加重原则:a . 累犯特指盗犯,且三犯流者绞,三犯徒者流;b . 更犯,系惯犯; ⑥数罪并罚原则; ⑦特权原则⑧化外人处罚原则:a .同国人,属人原则;c . 异国人,属地原则,即以唐律论处; ⑨同居相为隐原则;6.元朝: 7.明朝:蒙汉异法①轻其所轻、重其所重; ②从新从重原则;8.清:维护满族特权 清末: 《大清新刑律》规定:罪行法定、删除比附、刑罚人人平等、幼犯感化教育; 9.南京国民政府:①从轻从新原则;属地为主,属人为辅原则;②罪行法定原则;10.工农民主政权:①分清首要、附和而区别对待;②自首、自新减免;③罪行法定与类推结合;④人道主义废止肉刑⑤按阶级成分、功绩定罪;抗日民主政权:①镇压与宽大原则②区分首要与胁从③贯彻保障人权,不纵奸、不冤良;④反对威吓报复、实行感化教育; 解放区政权: 明确规定:首恶者不办、胁从者不问、立功者受奖;(二)各朝刑罚制度1.夏商、西周:奴隶制五刑——墨、劓、--、宫、大辟①肇始于夏,发达于商周,影响及三国两晋南北朝②砍手为刖,砍足为---,去膝盖为膑③拒《吕刑》记载,赎刑起源与夏朝;2.战国:商鞅变法之“连坐法”、“分户令”3.秦国:①死刑:戮、腰斩、车裂、枭首、弃市、夷三族、具五刑②肉刑:墨、劓、--、宫③徒刑:城旦舂、鬼薪白鬏、隶臣妾、司寇④笞刑:属轻微犯,适用于上级官吏对下级属臣,有别与五刑之“笞”⑤赀刑:既罚金;⑥耻辱刑:髡刑、耐刑、完刑4.汉朝:由肉刑向劳役刑的过度,是奴隶制五刑向封建制五刑转变的标志1 2 汉文帝时:改墨刑为髡钳城旦舂。

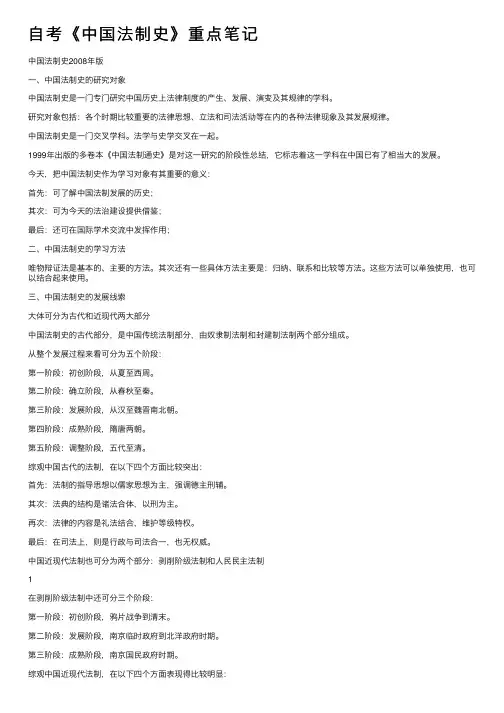

⾃考《中国法制史》重点笔记中国法制史2008年版⼀、中国法制史的研究对象中国法制史是⼀门专门研究中国历史上法律制度的产⽣、发展、演变及其规律的学科。

研究对象包括:各个时期⽐较重要的法律思想、⽴法和司法活动等在内的各种法律现象及其发展规律。

中国法制史是⼀门交叉学科。

法学与史学交叉在⼀起。

1999年出版的多卷本《中国法制通史》是对这⼀研究的阶段性总结,它标志着这⼀学科在中国已有了相当⼤的发展。

今天,把中国法制史作为学习对象有其重要的意义:⾸先:可了解中国法制发展的历史;其次:可为今天的法治建设提供借鉴;最后:还可在国际学术交流中发挥作⽤;⼆、中国法制史的学习⽅法唯物辩证法是基本的、主要的⽅法。

其次还有⼀些具体⽅法主要是:归纳、联系和⽐较等⽅法。

这些⽅法可以单独使⽤,也可以结合起来使⽤。

三、中国法制史的发展线索⼤体可分为古代和近现代两⼤部分中国法制史的古代部分,是中国传统法制部分,由奴⾪制法制和封建制法制两个部分组成。

从整个发展过程来看可分为五个阶段:第⼀阶段:初创阶段,从夏⾄西周。

第⼆阶段:确⽴阶段,从春秋⾄秦。

第三阶段:发展阶段,从汉⾄魏晋南北朝。

第四阶段:成熟阶段,隋唐两朝。

第五阶段:调整阶段,五代⾄清。

综观中国古代的法制,在以下四个⽅⾯⽐较突出:⾸先:法制的指导思想以儒家思想为主,强调德主刑辅。

其次:法典的结构是诸法合体,以刑为主。

再次:法律的内容是礼法结合,维护等级特权。

最后:在司法上,则是⾏政与司法合⼀,也⽆权威。

中国近现代法制也可分为两个部分:剥削阶级法制和⼈民民主法制1在剥削阶级法制中还可分三个阶段:第⼀阶段:初创阶段,鸦⽚战争到清末。

第⼆阶段:发展阶段,南京临时政府到北洋政府时期。

第三阶段:成熟阶段,南京国民政府时期。

综观中国近现代法制,在以下四个⽅⾯表现得⽐较明显:⾸先:法制的指导思想以西⽅的法制思想为主,主张⾃由、平等、民主,强调法律⾯前⼈⼈平等、维护⼈权、树⽴法制的权威等。

其次:法典的结构不再诸法合体,⽽是各法独⽴,都以宪法或部门法法典(除⾏政法以外)的形式出现。

中国法制史复习资料复题1.名词解释XXX:夏代法律被后世典籍统称为禹刑。

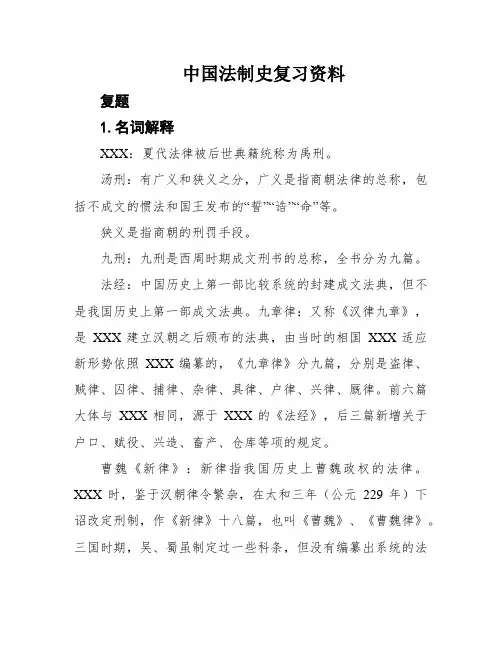

汤刑:有广义和狭义之分,广义是指商朝法律的总称,包括不成文的惯法和国王发布的“誓”“诰”“命”等。

狭义是指商朝的刑罚手段。

九刑:九刑是西周时期成文刑书的总称,全书分为九篇。

法经:中国历史上第一部比较系统的封建成文法典,但不是我国历史上第一部成文法典。

九章律:又称《汉律九章》,是XXX建立汉朝之后颁布的法典,由当时的相国XXX适应新形势依照XXX编纂的,《九章律》分九篇,分别是盗律、贼律、囚律、捕律、杂律、具律、户律、兴律、厩律。

前六篇大体与XXX相同,源于XXX的《法经》,后三篇新增关于户口、赋役、兴造、畜产、仓库等项的规定。

曹魏《新律》:新律指我国历史上曹魏政权的法律。

XXX时,鉴于汉朝律令繁杂,在太和三年(公元229年)下诏改定刑制,作《新律》十八篇,也叫《曹魏》、《曹魏律》。

三国时期,吴、蜀虽制定过一些科条,但没有编纂出系统的法典。

XXX的《新律》是三国时代最有影响、最具代表性的法律,是一部系统的法典。

晋律:晋律是XXX在泰始三年(267年)完成并于次年颁布实施的,但在他的父亲XXX辅佐XXX期间就开始了。

当时XXX、XXX等人参考汉律、XXX开始编纂,到XXX树立西晋后不久完成。

因颁行于泰始年间,故又称《泰始律》。

《泰始律》是中国封建社会中第一部儒家化的法典,其首要特性是“峻礼教之防,准五服以制罪”。

北齐律:北齐的主要法律。

开皇律:《开皇律》是XXX命大臣总结魏晋南北朝时期的立法经验后修改制订的一部封建制法律。

唐律疏议:《唐律疏议》原名律疏;又名《唐律》、《永徽律疏》,是东亚最早的成文法之一。

唐朝刑律及其疏注的合编,亦为中国现存最古、最完整的封建刑事法典,共三十卷。

XXX:《宋建隆重详定刑统》宋朝的法律,是中国历史上第一部刻板印行的法典。

大明律:《大明律》是《大明律集解附例》的简称。

它是中国法制史上具有划时代意义的法典。

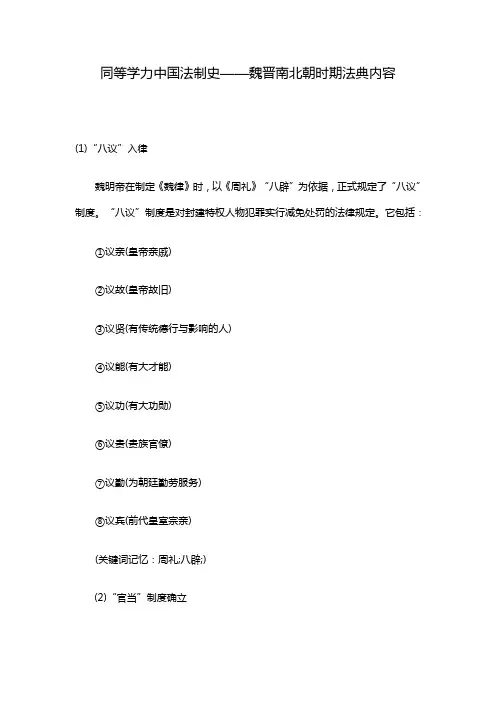

同等学力中国法制史——魏晋南北朝时期法典内容(1)“八议”入律魏明帝在制定《魏律》时,以《周礼》“八辟”为依据,正式规定了“八议”制度。

“八议”制度是对封建特权人物犯罪实行减免处罚的法律规定。

它包括:①议亲(皇帝亲戚)②议故(皇帝故旧)③议贤(有传统德行与影响的人)④议能(有大才能)⑤议功(有大功勋)⑥议贵(贵族官僚)⑦议勤(为朝廷勤劳服务)⑧议宾(前代皇室宗亲)(关键词记忆:周礼;八辟;)(2)“官当”制度确立“官当”是封建社会允许官吏以官职爵位折抵徒罪的特权制度。

它正式出现在《北魏律》与《陈律》中。

【记忆口诀】北有北魏南有陈,官职抵罪律中明。

(3)“重罪十条”的产生《北齐律》中首次规定“重罪十条”,是对危害统治阶级根本利益的十种重罪的总称。

把“重罪十条”置于律首,作为严厉打击的对象,增加了法律的威慑力量。

“重罪十条”分别为:①反逆(造反)②大逆(毁坏皇帝宗庙、山陵与宫殿)③叛(叛变)④降(投降)⑤恶逆(殴打谋杀尊亲属)⑥不道(凶残杀人)⑦不敬(盗用皇室器物及对皇帝不尊重)⑧不孝(不侍奉父母,不按礼制服丧)⑨不义(杀本府长官与授业老师)⑩内乱(亲属间的乱伦行为)《北齐律》规定:“其犯此十者,不在八议论赎之限。

”(4)刑罚制度改革。

①规定绞、斩等死刑制度。

②规定流刑。

北周时规定流刑分5等,每等以500里为基数,以距都城2500里为第一等,至4500里为限,同时还要施加鞭刑。

③规定鞭刑与杖刑。

北魏时期开始改革以往的五刑制度,增加流刑与杖刑,北齐、北周相继采用。

④废除宫刑制度。

北朝与南朝相相继宣布废除宫刑,自此结束了使用宫刑的历史。

(关键词记忆:北朝南朝废宫刑。

)(5)“准五服制罪”的确立。

《晋律》与《北齐律》中相继确立“准五服制罪”的制度。

服制是中国封建社会以丧服为标志,区分亲属的范围和等级的制度。

按服制依亲属远近关系分为五等:斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻。

服制不但确定继承与赡养等权利义务关系,同时也是亲属相犯时确定刑罚轻重的依据。

一、夏商法律制度1.最早的罪名1)“己恶而掠美为昏,贪以败官为墨,杀人不忌为贼”(左传.夏书)昏(自己有恶行却去盗取别人的美名)(最早的名誉权)墨(贪婪且败坏官纪)贼(杀人毫无顾忌), 犯此三种罪行应处死刑。

2)“三风十愆(qian)”:商朝有关职务犯罪的规定,最早对官员的行为指引与处理意见。

三风:巫风、淫风、乱风。

十愆:由三风产生的十种罪。

巫风二,舞、歌;淫风四,货、色、游、畋(tián);乱风四,侮圣言、逆忠直、远耆(qí)德、比顽童。

犯此十种罪行应处以墨刑或放逐(2015年选择题)。

2.刑法体系1)五刑(墨/黥(qíng)、劓(yì)、刖、宫、大辟/死刑)以及替代刑法(象刑、流刑、鞭刑、扑刑、赎刑)。

2)法外酷刑,商纣王暴虐无道,常使用法外极性,如醢(hǎi)(杀死之后剁成肉酱)、脯(晒成肉干),炮格(通“烙”)。

3.刑法的适用1)区分故意和过失,唐虞(唐尧虞舜)时代就初步形成了“眚(shěng)灾肆赦,怙(hù)终贼刑”的刑法适用原则,对因过失造成的犯罪或危害行为减免刑事责任,对故意犯罪或惯犯则从重处罚。

它强调惩罚罪犯的动机和态度,将行为效果放在次要地位。

2)罪疑惟轻原则,意思是罪有可疑,当从轻发落;功有可疑,当从重奖赏。

罪疑惟轻原则因以审慎、宽仁之心用刑,而不拘泥于条文,为后世传颂。

“罪疑惟轻,功疑惟重。

与其杀不辜,宁失不经。

”《尚书》,意在指“罪有可疑,当从轻发落,功有可疑,当从重奖赏。

与其杀无罪之人,宁可受失刑之责任。

”与现代法学“无罪推定论”有等同的意思。

二、西周法律制度1.刑法体系拘役,即对有罪过但又不够判处五刑、徒刑者适用的一种较轻的刑法,源于西周的“嘉石”制度——坐日满,去其刑具,在司空的监督下服劳役,期限有三、五、七、九个月及一年不等。

2.司法制度1)审案方式——“五听之法”(以五声听狱讼,求民情){辞听,色听,气听,耳听,目听} ;审理案件时,重视证据的证明力;判决及上诉,上诉期限根据地区远近而不同。

《唐六典》是唐玄宗时期制定的记载当时国家行政制度的重要文献,是中国古代最早一部行政法典。

《唐六典》的编纂始于开元十年,至开元二十六年才完成,因史无前例,所以编纂工作艰难,当时有许多知名学者参加,是唐玄宗时期的一项重要的立法活动。

《唐六典》共三十卷,分为理、教、礼、政、刑、事六部分。

主要内容是关于国家机构的设置、人员编制、职责,以及官员的选拔、任用、考核、奖惩、致性等方面的规定。

凡唐时封建国家机关所职掌的各项工作,在六典中基本都涉及到了,所以六典的内容非常广泛,可以称之为唐朝行政法规大全。

《唐六典》是我国现存的一部最古老的行政法典,它的编纂在封建工法史上具有重要意义。

自《唐六典》编纂以后,行政法从刑律中分离出来自成一个法律部门,因而中国古代存在两个法典,一个是刑法典,一个是行政法典。

所以《唐六典》的产生,是我国封建法律制度完备化的一个重要的标志。

《六典》编制于开元时期,是继《永徽律疏》之后唐朝立法的又一重要成就。

1、五刑:即杀、宫、劓、刖、墨五种身体型。

2、“茅门之法”:是楚庄王时期所制定的,茅门为王宫的一个宫门,依《韩非子》的记述,该法可能是关于王宫出入管理的规定。

3、领事裁判权:是一种治外法权,出现在11世纪欧洲十字军东征以后,是指一国通过其驻外领事等代表机构对在另一国之内的本国国民按照本国法律行使司法管辖权。

4、行政救济制度:是指行政相对人因国家行政机关的违法或不当行政处分使其利益或权利受到损害时,依法向有关行政机关或司法机关请求撤销或变更其违法不当的行政行为从而使自己受到损害的权利或利益得到救济的制度。

5、资政院:是清末预备立宪过程中仿照西方会议形式设立的咨询机构。

6、宗法:是指调整家族关系的制度,它源于氏族社会末期的父系家制,依血缘区分大宗(嫡系)与小宗(庶系),强调大宗对小宗的支配,插幼对尊长的服从。

7、炮烙:指将油涂在铜格上,下用炭火烧热,令犯罪者在铜格上行走,掉进炭中烧死。

8、立嫡:即确定正妻所生的长子为家长所继承人;若正妻膝下无子,则以生母的身份确定庶子中的长女子为继承人。

9、真告:指受害者可以直接向周王起诉犯罪,是“怀保小民”思想在司法上的反映。

10、《唐六典》是系统地记载唐朝官制的政书。

唐玄宗于开元年间命大臣以《周宫》为模式,按照理、教、礼、政、刑事六典的体例修订藏书。

11、诰:诰是王或者大臣所发布的具有法律效力的文告,为商、周法律的重要形式。

12、“质剂”:是写在竹(木)简上的买卖契约文书。

13、“五听”指五种具体的审理方法。

…………14:当:即“官当”,是指官吏可以用官品爵位来抵罪的一种特权制度。

15、《大清民律草案》:是修订法律馆在系统研究、借鉴西方,特别是德国、日本民法的同时,对中国传统民商事习俗进行了大规模的调查,分省编制调查表册,在此基础上具体编撰,最后由松冈义正与礼学馆的朱献文、章宗元、高仲和等分编写稿,历时四载于1911年完成的。

是中国历史上第一部民法草案,它共分总则、债权、物权、亲属、继承等五编。

中国法制史重点笔记

中国法制史是指中国传统社会中法律制度的发展演变过程。

下面是中国法制史的重点笔记:

1. 先秦时期:先秦时期是中国法制发展的起点。

在这个时期,法律主要以礼制为基础,注重道德教化和社会秩序维护。

《礼记》、《尚书》等文献中记载了一些法律规范和司法制度。

2. 秦朝:秦朝是中国历史上第一个统一的中央集权国家,也是中国法制史上的重要里程碑。

秦始皇统一六国后颁布了一系列法令,统一了量衡、文字、车轮宽度等标准,推行了一系列法律制度的改革。

3. 隋唐时期:隋唐时期是中国法制发展的高峰时期。

隋朝颁布了《大业律》和《隋律》,唐朝则颁布了《唐律》和《唐令》。

唐律是中国法制史上第一部完整的法典,对后来的法律发展产生了重要影响。

4. 宋元时期:宋元时期是中国法制发展的一个重要阶段。

宋朝时期,司法审判制度逐渐完善,民间出现了一些以民间习惯法为基础的地方性法律,例如《红头案》等。

元朝推行了行政法和刑法的改革,颁布了《大元律》和《大元令》。

5. 明清时期:明清时期是中国法制发展的后期阶段。

明朝时期,明太祖颁布了《大明律》,明朝法律制度相对严谨,明朝法律制度在清朝继续沿用。

清朝时期,颁布了《大清律例》,在法律制度上进行了一些修订和完善。

在中国法制史的演变过程中,可以看到法律制度不断发展、完善的趋势。

从最初以礼制为基础的道德法律到逐渐形成的法典制度,再到明清时期的法律改革,中国的法制逐渐走向成熟。

这些法律制度的发展,为中国社会的稳定和发展提供了重要保障,也为后来的法制建设奠定了基础。

中国法制史早期:原始社会里,调整社会关系的共同规范是氏族习惯夏:夏朝法律内容:“昏、墨、贼,杀,皋陶之刑也”夏有乱政,而作禹刑;商有乱政,而作汤刑商:商朝王位继承实行严格的嫡长继承商代刑罚制度中的五刑指墨、劓、刖、宫、大辟周:刑罚世轻世重:刑新国用轻典,刑平国用中典,刑乱国用重典西周法官在审判中判断当事人陈述真伪的方式叫做五听西周穆王时期,令吕侯重新修订刑书,史称吕刑西周时期刑罚制度中的五刑的有墨、劓、剕、宫、大辟西周婚姻制度中的“七出”包括不顺父母、无子、淫、妒、有恶疾、多言、盗窃。

“三不去”的内容包括有所娶无所归,不去;与更三年丧,不去;前贫贱后富贵,不去西周的买卖契约称为质剂在西周时期的刑罚体系中,体现保障少数贵族、官僚特权的制度是八辟之法西周中央政府设有大批官吏组成“卿事寮”和“太史寮”西周的中央最高审判官吏为司寇西周中央司法机关有大司寇、小司寇、士师春秋战国:春秋时期,中国历史上第一次公布成文法的是郑国的子产。

春秋时期,以奴隶主贵族为首的政治保守派,同以新兴地主阶级为首的法治派,就是维护奴隶制等级特权的礼制还是实行“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”的法治展开了一场激烈论战,这就是礼法之争。

春秋时期政治经济的基本特点是井田制被破坏、周天子王权旁落、宗法制松弛、法治取代礼治秦:我国封建社会最早的一部粗具体系的法典是《法经》,秦孝公时,商鞅以此为蓝本“改法为律”,进行了法制改革。

比如,为改变秦国父子无别、同室而居的旧习俗,颁布了分户令秦朝的最高司法审判机关叫廷尉秦律中有以古非今罪、挟书罪等。

秦律中有大量劳役刑,如强制男性犯人服修城墙、女性犯人服舂米的劳役城旦舂秦代的经济刑:赀秦朝民间起诉,有公室告和非公室告之别秦代的“廷行事”是判案成例秦朝的“以刑杀为威”,表现为法网严密、严刑重罚秦代中央机构中专门掌司法的职官与机构是廷尉秦朝有一种以极端残忍的死刑与肉刑并用的刑罚,叫做具五刑汉:西汉选拔官吏的主要方式是察举、征辟汉律六十篇包括九章律、越宫律、朝律、傍章律汉《九章律》是在《法经》基础上增加了兴律、厩律、户律汉朝法律形式为律、令、科、比。

《中国法制史》第一、二章一、中国法律起源的特点:国之大事,在祀与戎。

(p17)(一)战争与法律(二)祭祀与法律二、奴隶制五刑的具体内容1、大辟:死刑2、膑辟:剔去罪犯的膝盖骨3、宫辟:损害罪犯的生殖器官4、劓:割去罪犯的鼻子5、墨:在罪犯的脸额部位刺字6、刖:砍掉罪犯足第三章一、西周的《九刑》九刑有两种含意:1.西周实行的九种刑罚,即墨、劓、刖、宫、大辟、流、赎、鞭、扑2.《九刑》是西周成文刑书的统称。

流:中国古代称流刑为流。

指把罪犯押解到边远地方服劳役或戍守,不得离开该地区的刑罚。

赎:赎刑用财物抵免刑罚。

扑:扑刑是一种身体刑,包括笞、鞭、杖。

笞用竹,鞭用革,杖用荆。

扑刑在古代为教刑,用来督责官吏,又称为官刑。

鞭:鞭刑(在古代)全部都体现在刑讯上二、明德慎罚的思想“明德慎罚”是“以德配天”政治思想的自然延伸,“以德配天”主张“民之所欲,天必从之”,也就是说“民心”即“天意”。

“明德”就是提倡“德治”,注重教化的作用;“慎罚”就是指立法、司法、刑罚处罚要宽缓、慎重。

明德慎罚就是强调要将教化和刑罚结合起来。

崇尚德政,提倡德教,谨慎地使用刑罚。

此思想奠定了中国古代法律思想中的“重德”、“仁政”传统三、西周的质剂与傅别(一)质剂:买卖契约质:买卖奴隶、牛马等贵重的活物用较长的契约剂:买卖兵器、珠宝等贵重器物用较短的契约(二)傅别:借贷契约傅:书写别:中分,借贷双方各执一半四、七出与三不去(一)七出1、无子:妻子未能生子2、淫泆:妻子生活作风淫乱3、不事舅姑:不孝顺公婆4、口舌:妻子搬弄是非离间亲属关系5、盗窃:妻子暗蓄私财6、妒忌:妻子争风吃醋7、恶疾:妻子罹患恶性传染病(二)三不去1、有所取无所归,不去:结婚时妻子有来处,休妻时无归处2、与更三年丧,不去:妻子与丈夫曾经共同为公婆之一守满丧期3、前贫贱后富贵,不去:结婚时丈夫贫贱,休妻时夫已富贵五、五听案件审理中,法官兼听诉讼双方的供词,并以经验辨别双方供词的矛盾与真伪,即为五听。

法制史第一章中国古代法制史一、中国古代法的传统1.道德为基础,强调宗法等级名分.2.礼法结合、以礼为主.3.等级有序,家族本位.4.恭行天理,执法原追溯情.5.民刑不分,重刑轻民.6.无讼是求.二、法律思想的演化1.夏商:神权政治学说.2.西周:1以德配天德---敬天、敬祖、保民;2明德慎罚;3出礼习惯法入刑----亲亲尊尊、五礼吉<祭祀>凶军宾嘉<冠婚>、礼不下庶人、刑不上大夫,维护特权.3.商鞅:1改法为律强调普遍性;2运用法律手段推行富国强兵措施;3剥夺旧贵族的特权----废除世袭,按军功受爵;取消分封,实行郡县;剥夺旧贵族对地方的垄断权,强化中央对地方的全面控制.1到3都是商鞅独创.4全面贯彻法家“以法治国”和“明法重刑”的主张----只要看起来很严重的就是法家精神,比如鼓励告奸、连坐等.4.汉代:德主刑辅.5.唐代:礼法合一.6.明代明大变:明刑弼教----1朱熹提高了礼刑关系中刑的地位;2朱元璋推行重典治吏.三、基本法典重点1.铸刑书郑国子产:中国历史上第一次公布成文法.2.铸刑鼎晋国赵鞅:中国历史上第二次公布成文法.3.法经魏国李悝,6篇:中国历史上第一部比较系统的封建成文法典.盗贼至篇首;盗财产;贼安全;杂六禁;具总则加减----定罪量刑中从轻从重;网、捕是诉讼.4.子产书,鞅铸鼎,李悝发神经.5.曹魏律新律,18篇:曹魏八议,具改刑名置律首.6.晋律张杜律,20篇:晋律添法例,张杜制五服;五服晋北齐;张斐、杜预都是山西人,只能做晋律;五服制罪还没考,重点.7.北魏律20篇:北魏南陈陈律吸收官当来当官官当,当官有地图折抵徒罪.8.北齐律12篇:北齐合并名例律,十条重罪12篇.9.开皇律:五刑十恶在开皇.10.武德律12篇:唐代首部法典.11.贞观律12篇:唐太宗.12.永徽律疏唐律疏议,12篇:永远辉煌是唐律;中国古代最高水平.13.宋刑统12篇:中国历史上第一部刊印颁行的法典;宋太祖.14.庆元条法事类南宋:第一次将凌迟规定为法定死刑.15.大明律7篇:明大变,改7篇;明太祖朱元璋编制.16.大清律例7篇:乾隆年间颁行;中国历史上最后一部传统成文法典;集大成者;清承明治.17.钦定宪法大纲1908年,23条:1宪政编查馆编订;2中国近代史上第一个宪法性文件----死记;3规定君主的绝对权力;4限制议会权力;5附录“臣民权利义务”加以各种限制.18.十九信条1911年:1清政府最后一部宪法性文件;2资政院拟定;3相对扩大了议会和总理的权力,仍强调皇权至上,对人民权利只字未提.19.大清现行刑律1910年,过渡:过渡性在大清新刑律前;取消六律总目;废除凌迟现在废凌迟;纯民事性质条款不再科刑.20.大清新刑律1911年:1中国历史上第一部近代意义的刑法典,仍维护专制制度,未真正施行;2内容新、体例新总则分则、刑罚新主刑从刑、原则新罪刑法定、缓刑----美国最早引入缓刑.21.大清民律草案1910年,没通过:1修订法律馆编订;2日本的松冈正义参与起草;3五编制----总则、债权、物权仿德日民法典;侵权、继承会同礼学馆起草,带有浓厚封建色彩;4中学为体,西学为用.22.在清末修律期间制定的法律,都不是资本主义性质,是半殖民地半封建性质.23.中华民国临时约法1912年:1中国历史上最初的,也是唯一一部资产阶级民主共和国性质的宪法性文件死记;2临时性;3仿照美国三权分立,但改总统制为责任内阁制,规定临时大总统、副总统和国务院行使行政权力;4一院制----中国历史上到现在没有两院制.24.天坛宪草1913年:北洋政府时期第一部宪法草案.25.袁记宪法1914年:用总统独裁否定了责任内阁制;标志着军阀专制的全面确立.26.贿选宪法1923年:中国近代史上首部正式颁行的宪法;专门规定“国权”和“地方制度”地方有自治权.27.中华民国宪法1947年:五权宪法行政、立法、司法、考试、监察;不伦不类.补充1:行政法典刑律政典:1.唐六典:第一次以法典形式肯定了法官回避制度.2.大明会典:基本仿照唐六典,六部为纲,分述职权、事例.3.大清会典:仿效明会典;则例.补充2:特殊的法律形式1.魏晋南北朝律令科比格式:1科,补充与变通律、令;2比类比,法律无明文规定时比照适用;3格=令,补充律,刑事性质,一般不考;4式,公文程式,格式.比、式是今年重点.2.宋:编敕:1效力往往高于律;2要经处理才能全国通行;3很频繁,神宗设编敕所;4人仁宗吃律敕律并行,神神宗吃糕以敕代律.3.明:明大诰,上年已考.与大明律效力等同;明太祖死后即失效;空前普及.4.清:例今年重点,必考:1条例----刑事单行法规,或附于大清律例,皇帝批准;2则例----行政法则,或附于清会典;3事例----特定事项,个案性;4成例定例----将事例编订成定例,皇帝发布,普遍性,包括条例、则例.四、罪名1.春秋战国:法经八罪----盗财产,贼安全,杂六禁.2.秦未形成科学的罪名体系:1危害皇权罪----言论犯罪都属于危害皇权;2财产犯罪----五人共盗,聚众造反为群盗;3人身犯罪----贼杀、伤人,斗伤,斗杀.3.北齐:重罪十条,置于律首,不在八议论赎之限.4.隋唐:十恶,在名例律之首,十恶不赦.5.唐:1六杀----谋杀有预谋、故杀临时起意、斗杀、误杀、过失杀、戏杀玩死人;2六赃----受财枉法拿了钱,办了事、受财不枉法拿了钱,不办事、受所监临管辖、盗贼暴力、窃盗秘密窃取、坐赃非因职权之便.6.明:奸党罪----太祖创造,惩治官吏.7.清:文字狱今年重点:律中无相关条款;均按“谋反大逆”定罪;株连最广.五、刑罚1.西周:奴隶制先秦五刑----墨黥、劓、剕、宫、大辟.2.秦:主刑----笞刑、徒刑自由刑+奴役刑、流放刑迁,谪,考多选、肉刑、死刑.附加刑----羞辱刑髡,耐,戮是含羞辱的死刑、经济刑、株连刑.3.汉:文景废肉刑没涉及宫刑,缇萦救父是导火索;景帝伦大锤箠令.4.南北朝:北周流行;宫刑自宫南北朝.5.隋:封建五刑----笞、杖、徒、流、死6.北宋:1折杖法----徒流可折为臀刑和脊刑,死刑不折,重罪不折;2刺配----仁宗不仁:轻者刺配,重者凌迟;3凌迟----仁宗使用,神宗常刑,现在废凌迟.7.明:1充军刑----在流刑外增加,有本人终身充军和子孙永远充军的区分;2廷杖.六、刑罚适用原则1.秦:1刑事责任能力的规定,按身高,未成年不负或者减轻;2区分故意端与过失不端,想象成上菜端,诬告反坐;3----7和现代一样,不用记.2.唐:1保辜制度针对伤人行为,在一定期限内对被害人的伤情变化负责;2区分公私罪,公从轻,私从重,利用职权、徇私枉法按私罪;3自首原则,今年重点,自首免未举发,赃物偿还,自新减已举发,谋反、严重不适用自首.3.明:从重从新原则----重其所重,轻其所请,唐律.4.清:略七、司法机关最好狂看小绿皮,此处只单记口诀1.西汉:监察----御史大夫----汉武帝后,校尉校中央,刺史刺地方.2.北齐大理寺,西晋御史台.3.今年重点:宋:地方----提点刑狱司. 明:地方----提刑按察司明察秋毫.4.与明代有关的,明察秋毫.5.明代的省级是行政、司法分立.清末改革时司法机关的变化1.改刑部为法部,掌管全国司法行政事务.2.改大理寺为大理院,为全国最高审判机关.3.实行审检合署今年重点.清末改革时的谘议局与资政院今年重点1.谘议局:地方,咨询,不独立.2.资政院:中央,咨询,御用,与近现代社会的国家议会有根本性的不同.八、古代诉讼制度1.西周:1刑狱民讼;2五听:辞色气耳目,司法心理;3三刺:重大疑难,先后群臣、官吏、国人体现明德慎罚思想.2.汉:1春秋决狱----论心定罪,关注主观动机;2秋冬行刑----针对死刑,谋反、谋大逆决不待时.3.魏晋南北朝:死刑复核太武帝北魏----唐代三复奏,曹魏八议,五服晋北齐,北魏南陈陈律吸收官当来当官官当.4.唐:1刑讯:严格,有禁止的情况;2人赃并获,拒不认罪,据状证据断之;3死刑复核:央五,地三.5.宋:1翻异否认口供别勘重大案情,另行重审;2证据勘验----原、被告均有负举证责任,洗冤集录等世界最早的法医学着作.6.明:1军民分诉分辖制;2管辖制度继承了唐律,同时规定了被告原则;3刑罚----从重重其所重:贼盗、钱粮,从新轻其所轻:典礼及风俗教化;4九卿会审圆审----已判囚犯仍翻供,皇帝交付九卿圆桌会;5朝审----霜降潮朝湿;6大审----司礼监的大太监组成,所以叫大审,武五大.7.清:1秋审----全国,斩、绞监候;2朝审----霜降潮湿,京师附近,斩、绞监候的复审;3热审----大热天,打板子.8.清末:1领事裁判权----被告主义原则管辖,被告是受有领事裁判权的公民,不享有领事裁判权国家的侨民是被告的,则由中国法院管辖;2观审制度----外国人是原告的案件;3会审公廨----英美法,上海,租界内,包括中国人之间的诉讼也介入;4四年级三审,公诉制度,证据、保释制度,公开、回避制度,法官、检察官考试任用制度,改良监狱、狱政管理制度.九、我国古代的婚姻继承制度(1)婚姻制度1.西周----结婚:一夫一妻,同姓不婚,父母之命、媒妁之言不然就是淫笨,六礼纳彩是提亲,聘礼叫纳征.离婚:七出,三不去有所娶无所归,与更三年丧,前贫贱后富贵.2.宋----结婚:男15,女13,禁五服姑舅两姨兄弟姐妹不禁.离婚:改嫁夫外出三年不归,六年不通问,可改可离,其他略.(2)继承制度1.西周:嫡长子继承制----立嫡以长不以贤,立子以贵不以长,政治身份为主,土地、财产为次.2.宋:1在室女享受部分继承权;2遗腹子与亲生子享有同样的继承权.3.南宋----户绝财产继承制度:1先确立继子,起妻在从妻立立继,尊夫妻俱亡,从尊亲属命命继;2分割遗产,只有在室女1子3女,只有出嫁女三分官妇子.十、契约法1.西周:买卖人质质剂,质长剂短,质活剂死,借个师傅傅别.2.宋:1三种买卖契约都需要书面订立----绝卖一般买卖,活卖附条件,赊卖.2借贷契约,宋袭唐制,区分借与贷:借使用----负债不付息的使用借贷,贷消费----出举付息的消费借贷;3出举者不得放高利贷.十一、清末改革1.中学为体,西学为用.2.诸法合体,形成近代法律体系的雏形.3.保持皇权.4.在清末修律期间制定的法律,都不是资本主义性质,是半殖民地半封建性质.第二章外国法制史真题、模拟题看一遍,小绿皮看一遍,性价比不高,不看也没所谓。

中国法制史1.封建五刑:夏商时期的刑事法律规范之一,是禹刑和汤刑的主要内容,分为大辟,宫刑,髌刑,劓刑,墨刑。

2.神判,天罚:夏商司法审判的特点。

“天罚”即奉天罚罪,“神判”是假借神意判刑罚罪。

3.明德慎罚:西周的立法指导思想之一。

所谓明德,就是提倡尚德,敬德,它是慎罚的指导思想和保证。

所谓慎罚,就是刑法适中,不乱罚无罪,不乱杀无辜。

4.五礼:周礼的名目。

分为吉利,凶礼,宾礼,军礼,嘉礼。

5.九刑:周初旧有的九篇刑书,分为墨,劓,刖,宫,大辟,流,赎,鞭,扑九种刑罚。

6.吕刑:西周后期的一部重要刑书。

《吕刑》的主要内容是规定刑法的种类及适用刑罚的原则,核心内容是赎刑《吕刑》规定的是和刑法的总原则是“明德慎罚”。

7.质剂:西周买卖契约制度。

货物买卖,要以券书作为凭证,(奴隶,牛马之类的)大宗买卖用长券,称为“质”;(兵器,珍异之类的)小宗买卖用短券,称为“剂”。

8.六礼:西周的婚姻仪式,分为采纳,问名,纳吉,纳征,请期,亲迎。

9.七出:西周时丈夫休弃妻子的七种借口,分为无子,淫泆,不事舅姑,口舌,盗窃,嫉妒,恶疾。

10.钧金,束矢:西周诉讼费的名称。

递了诉状后,诉讼双方还必须交纳一定数量诉讼费,刑事诉讼中称“入钧金”,即交纳三十斤铜的诉讼费,即诉讼中称“束矢”,即交纳一百支箭的诉讼费。

11.五听:西周的审问方式,分为辞听,色听,气听,耳听,目听。

12.《封诊式》:秦朝的一部法律文件,是关于审判原则以及对案件进行调查,勘验,审讯,查封等方面的规定和文书程序,它由国家颁布,它由国家颁布,供司法官员审理案件是遵照执行。

13.法律答问(法律解释):秦朝的法律形式之一,是国家公布的由专门司法官吏对国家律典所做出的权威性解释,他们与法律条文一样具有普遍的约束力。

14.廷行事(判例):秦朝的法律形式之一,是国家中央一级司法机构的“行事”成例,具有“判例”之意。

1.宗法制--是以宗族血缘关系为纽带,与国家制度相结合,以维护贵族世袭统治的制度。

它是由氏族社会父系家长制的传统演变而来,周初统治者系统确立,影响于后世封建王朝的按血缘关系分配国家权力,以便建立世袭统治的一种制度。

2.嫡长继承制--是指王位和爵位由正妻所生的长子继承的制度。

始于商朝末,至周初正式确立。

3.礼--礼最初是原始习俗,由祭祀祖先鬼神发展而来,进入阶级社会后逐渐成为调整人们社会关系的行为准则。

周初在夏、商礼的基础上进行全面调整,形成了系统的典章制度、各种仪式和行为规范,成为西周法的一个方面。

但礼又不限于法,西周礼既是根本,又是国家机关的组织法、行政法,以及立法、司法的基本原则。

礼以“亲亲”、“尊尊”为最高准则。

4.铸刑书--春秋时期郑简公三十年,执政子产鉴于当时社会关系的变化和旧礼制的破坏,因而“铸刑书于鼎,以为国之常法”,即把法律条文公之于众。

这是我国古代第一次正式公布成文法典。

5.云梦秦简--1975年12月,在湖北云梦城关睡虎地十一号秦墓中,发掘出土了大量记载秦法律令的竹简,共一千一百五十五枚,内容及其丰富。

法律令文书有:《秦律十八种》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《封诊式》等。

这批秦简收录的都是秦始皇三十年以前的法律令。

6.《法律答问》--是秦法律形式之一,是由官方对秦朝的某些律文、术语和律义以答问的形式所作的解释。

这对正确运用法律,更有效地贯彻立法意图,具有重要作用。

其与法律具有同等效力。

7.《封诊式》--是秦朝的法律形式之一,其中包括审判原则以及对案件进行调查、勘验、审讯、查封等方面的规定和文书程式。

8.廷行事--是秦朝的法律形式之一,是司法审判的成例。

廷行事在当时的司法实践中已成为律文之外可以援引的成例。

9.具五刑--是秦朝的一种刑罚。

是一种极端残忍的肉刑与死刑并用的刑罚。

其法为:“先黥、劓、斩左右趾,笞杀之,枭其首,菹其骨肉于市,其诽谤詈诅者又先断其舌。

”史载李斯即“具五刑”而死。

中国法制史之重要法典

来源:中法网学校 时间:2009-7-16 10:13:15 点击: 158

主要法典演变历程 战国魏国《法经》(封建社会第一部系统成文法典,6篇)—>汉初《九章律》(9篇)—>三国魏国《曹魏律》(“八议”入律)—>西晋《秦始律》(《晋律》,五服制入律)—>北朝《北齐律》(“重罪十条”入律,12篇)—>隋《开皇律》(封建法律定型化,

“五刑”“十恶”“八议”,12篇)—>《唐律疏议》(一准乎礼,12篇)—>《宋刑统》(律

后附敕令格式,l2篇)—>《大明律》(强化行政控制,模仿周礼;改变以罪名为纲编

撰法典模式,采用以中央行政机关职能为纲编撰法典,7篇)—>《大清律例》(7篇)

《法经》

共六篇:《盗法》,《贼法》,《网法》,《捕法》,《杂法》,《具法》。其中《盗

法》、《贼法》是关于惩罚危害国家安全,危害他人及侵犯财产的法律规定。《网法》

是关于囚禁和审判罪犯的法律规定。《捕法》是关于追捕盗贼及其他犯罪者的法律规

定;《网法》与《捕法》多属于诉讼法的范围。《杂法》是关于盗贼以外的其他犯罪

与刑罚的规定。《具法》是关于定罪量刑中从轻从重法律原则的规定。相当于近代刑

法中的总则部分。

《北齐律》 将刑名与法例律合为名例律,在中国封建法律史上起着承先启后的作用。

《永徽律疏》 元代后又称为《唐律疏议》,是迄今保存下来的最完整、最早、最具有社会影响的古代成文法典。 唐律中“十恶”制度所规定的犯罪大致可以分为两类:一类是侵犯皇权与特权的犯罪,一

类是违反伦理纲常的犯罪。这些犯罪集中规定在名例律之首,并在分则各篇中对这些

犯罪规定了最严厉的刑罚,而且。凡犯十恶者,不适用八议等规定,且为常赦所不原。

《唐六典》 中国历史上第一部较为系统的行政法典。

《明大诰》 具有与《大明律》相同的法律效力。明《大诰》集中体现了朱元璋“重典治世”的思想。大诰是明初的一种特别刑事法规,滥用法外之刑,“重典治吏”。大诰也是中国法制史上

空前普及的法规。

《宪法重大信 条

十九条》

是清政府于辛亥革命武昌起义爆发后抛出的又一个宪法性文件。形式上被迫缩小了皇

帝的权力,相对扩大了议会和总理的权力,但仍强调皇权至上,且对人民权利只字未

提。更暴露其虚伪性,也未能挽回清王朝的败局。