西方哲学史考试要点

- 格式:docx

- 大小:16.05 KB

- 文档页数:8

《西方哲学史》古希腊哲学思考题一.名词及命题1、古希腊哲学古希腊哲学是西方哲学的源头,是以古代希腊文化为社会历史背景,以古希腊文典籍为主要思想材料的哲学。

2、赫拉克利特的“逻各斯”“逻各斯”——希腊文原义是“话语”,进一步引申为尺度、比例、规律等含义。

在赫拉克利特那里有多种提法,主要是指运动变化的法则和规律。

3、巴门尼德的“存在论”存在是唯一的不动的存在属性: 第一,存在是永恒的,不生不灭的。

第二,存在是唯一的。

第三,存在是不动的。

第四,存在是思维的对象。

关于存在的学问被称为本体论。

4、智者是一批专门以教授“智慧”为生的人,他们向人们传授论辩术、修辞学等方面的技巧,并收取一定的费用。

5、人是万物的尺度苏格拉底把这一命题理解为“事物就是对我显现的那个样子”,这是一种感觉主义真理观。

按照柏拉图的转述,这里的“人”是指个人的感觉,人是万物的尺度,就是说事物都以各人的感觉为标准。

6、认识你自己要把哲学研究的重点转向人事和人的心灵,认识人事中的善和心灵的善,即人的德性。

标志着古希腊哲学从自然哲学到人学的转变。

7、柏拉图的“认识就是回忆”学习和得到知识的过程,就是灵魂在外物的刺激下,回忆其固有理念的过程。

回忆说在柏拉图哲学中的地位。

8、怀疑主义怀疑主义---“怀疑”一词的希腊文意思是“探究”。

怀疑主义认为,真正的怀疑应该是不断的探究,不应该终结于一个肯定或否定的结论。

二、问答题1.早期希腊哲学的特点①性质上是自然哲学。

②研究中心是“本原”问题。

③方法主要是观察与想象基础上的类比和宣称。

④产生于希腊本土以外的殖民地,思想往往带有地域特色。

2、赫拉克利特的朴素辩证思想。

第一,“万物皆变,无物常驻”,自然事物始终处于运动变化之中。

他说:“人不可能两次踏进同一条河流”。

“踏进同一条河的人,不断遇到新的水流”,“我们踏入又不踏入同一条河流,我们存在又不存在”,“太阳每天都是新的”。

第二,运动变化遵循“逻各斯”。

“逻各斯”——希腊文原义是“话语”,进一步引申为尺度、比例、规律等含义。

西方哲学史知识点整理西方哲学史知识点整理一、希腊哲学的起源1、前苏格拉底哲学:主要关注自然学和宇宙论,如泰勒斯、阿那克西曼德、赫拉克利特、阿那克萨哥拉等。

2、苏格拉底哲学:关注伦理学和人类学,以对话和质问的方式探究真理和美德。

3、柏拉图哲学:创立了理念论和灵魂三重结构,影响了后来的新柏拉图主义和基督教哲学。

4、亚里士多德哲学:建立了逻辑学和形而上学,关注实体、真理和逻辑原理。

二、中世纪哲学1、教父哲学:主要关注基督教信仰和神学,如奥古斯丁、拉克坦提乌斯等。

2、经院哲学:在基督教神学的基础上,发展了逻辑学和形而上学,如安瑟尔姆、阿奎那等。

三、现代哲学1、文艺复兴哲学:关注人文主义和人类自由,如伊拉斯谟、弗朗西斯·培根等。

2、经验主义哲学:关注经验和实践,强调观察和实验,如霍布斯、洛克、贝克莱等。

3、理性主义哲学:关注理性和演绎法,如笛卡尔、斯宾诺莎等。

4、德国古典哲学:以康德、费希特、黑格尔等为代表的哲学流派,关注先验论和绝对精神。

四、20世纪哲学1、分析哲学:关注语言和逻辑分析,如弗雷格、罗素、维特根斯坦等。

2、现象学:关注经验和意识,探究人类的本质和意义,如胡塞尔、海德格尔等。

3、存在主义哲学:关注个体的自由和存在意义,探究人类的自由和责任,如萨特、加缪等。

4、后现代主义哲学:关注多元性和相对性,批判现代性和宏大叙事,如福柯、德里达等。

五、其他重要哲学家和思想家1、卢梭:提出了社会契约论和人类不平等的起源,对现代政治哲学产生了深远影响。

2、尼采:批判了基督教道德和现代性,提出了超人概念和永恒轮回学说,对存在主义和后现代主义哲学产生了重要影响。

3、马克思:提出了历史唯物主义和阶级斗争理论,对社会主义和共产主义思想产生了深远影响。

4、弗洛伊德:创立了精神分析学说,对心理学和哲学产生了重要影响。

5、爱因斯坦:相对论的创立者,对现代物理学和哲学产生了深刻影响。

西方哲学史复习资料西方哲学史复习资料一、导言西方哲学史是一门探讨人类思想发展历程的学科,通过对各个时期的哲学思想、观点、方法和流派的了解,我们可以更好地理解西方文化的底蕴和精神。

西方哲学史考研必背重点概念1.始基:古希腊语。

作为哲学名词,真正使用者是赫拉克利特。

泰勒斯起开始具有哲学上的意义,指万物的根源或基本,万物从它产生又可复归于它的共同的东西。

2.逻各斯:欧洲古代和中世纪常用的哲学概念。

一般指世界的可理解的规律﹐因而也有语言或“理性”的意义。

希腊文这个词本来有多方面的含义﹐如语言﹑说明﹑比例﹑尺度等。

赫拉克利特最早将这个概念引入哲学﹐在他的著作残篇中﹐这个词也具有上述多种含义﹐但他主要是用来说明万物的生灭变化具有一定的尺度﹐虽然它变幻无常﹐但人们能够把握它。

在这个意义上﹐逻各斯是西方哲学史上最早提出的关于规律性的哲学范畴。

亚里士多德用这个词表示事物的定义或公式﹐具有事物本质的意思3.种子说:“种子”说,由古希腊哲学家阿那克萨戈拉提出,他认为,构成万物的细小微粒是种子。

种子的性质与事物的可感性质相同,事物有多少种性质,构成它的种子就有多少类;数目众多的一类种子构成事物的一种性质或一个部分。

4.四根说:四根说,由古希腊哲学家恩培多克勒提出的,他认为,火、土、气、水是组成万物的根,万物因四根的组合而生成,因四根的分离而消失。

5.奴斯:古希腊哲学家阿那克萨戈拉的哲学术语。

一般译为“理性”、“心灵”。

希腊文,最初是指感知、认识、理解事物的东西。

6.影像说:影像说是古希腊原子唯物主义者提出的一种说明认识来源的学说。

它承认人的认识是由外界客观对象引起的,这是一种唯物主义的朴素的反映论。

——留基伯、德谟克利特7.智者:公元前5~前4世纪希腊的一批收徒取酬的职业教师的统称。

公元前5世纪前智者泛指聪明并具有某种知识技能的人,后来自然科学家、诗人、音乐家乃至政治家,也被称为智者。

由于智者能言善辩及晚期智者的末流堕于诡辩,柏拉图和亚里士多德把其看成是歪曲真理、玩弄似是而非的智慧的人。

因而智者在历史上又成为诡辩论者的同义语。

其代表人物是普罗泰戈拉和高尔吉亚。

智者在思想上接受赫拉克利特的万物流变思想,肯定运动变化着的感觉现象的真实性,但走向相对主义和怀疑论,认为知识就是感觉,无所谓真假是非之分,把个人的感觉作为真理的标准。

山东省考研哲学西方哲学史重点知识梳理一、希腊哲学的兴起与发展希腊哲学被认为是西方哲学的起源,它的兴起与发展对于西方哲学史的演进起到了重要的推动作用。

希腊哲学的特点是追求智慧和真理,提倡理性思考和探索自然。

1. 前苏格拉底哲学前苏格拉底哲学注重道德伦理和人的行为方式,其代表人物有柏拉图、亚里士多德等。

柏拉图强调理念的世界与物质世界的区别,其学说以理想国为代表。

亚里士多德关注实际经验和具体事物,提出了形式和物质的学说。

2. 苏格拉底以后的哲学苏格拉底以后的哲学涌现出众多不同的学派,包括斯多葛学派、伊壁鸠鲁学派等。

斯多葛学派强调心灵的控制和自制力的重要性,主张安于自然、顺应命运。

伊壁鸠鲁学派强调快乐的追求和身心的放松。

二、中世纪哲学的崛起与传承中世纪哲学是指希腊哲学传统在中世纪基督教文化下的发展与传承,它是欧洲文明中一个重要的时期。

中世纪哲学的主要特点是信仰中心主义与神学探索的结合。

1. 神学哲学与奥古斯丁奥古斯丁是中世纪最重要的神学哲学家之一,他对信仰与理性的关系进行了深入思考。

奥古斯丁主张相信信仰,但同时也鼓励人们通过理性来探索和理解上帝的存在与本质。

2. 理性主义哲学与阿奎那中世纪的理性主义哲学以托马斯·阿奎那为代表,他试图通过哲学的方式证明上帝的存在。

阿奎那提出了五种证明上帝存在的方式,包括第一动因、本质与存在的关系等。

三、近代哲学的兴起与多元思潮近代哲学是指17世纪以来的哲学思潮,其特点是以理性主义和经验主义为两大主要流派。

1. 理性主义哲学与笛卡尔笛卡尔是近代理性主义哲学的代表人物,他的著作《第一哲学沉思》提出了“我思故我在”的思想,强调人类的思维能力和理性的重要性。

2. 经验主义哲学与洛克洛克是近代经验主义哲学的代表人物,他的著作《论人类理解》强调人的知识来自于感观经验,批判了先验主义的观点。

四、现代哲学的发展与哲学现代性现代哲学是指18世纪以来的哲学思潮,它与科学、现代性等因素互相交织,共同推动了哲学的进步与发展。

西方哲学史复习知识点总结笔记古希腊罗马哲学●早期希腊自然哲学早期希腊哲学主要是指爱奥尼亚Ionia地区的米利都学派和爱非斯学派Ephesus,南意大利地区的毕达哥拉斯学派和爱利亚学派的哲学思想。

是希腊哲学的最初形态,第一次摆脱了希腊神话的传统思维模式,以哲学的方式提出了关于万物的“本原”的问题。

●一、希腊哲学●1.希腊哲学概述:在西哲史,古代哲学也称为“古希腊哲学”或“希腊哲学”。

从古代希腊发源,诞生于公元前6世纪,经历了希腊古典时期、希腊化时期、罗马共和国时期和罗马帝国时期,因而有时亦被称为“希腊罗马哲学”。

“罗马哲学”是希腊哲学的延续,实际上相当于希腊哲学的后期阶段,一般称之为“希腊哲学”●2.希腊哲学产生的背景:●(1)希腊哲学产生的条件●①“惊异”和“闲暇”是两个必要条件。

●②希腊民族是一个具有思辨禀性的民族。

●(2)希腊民族具有思辨禀性的原因●①政治层面的原因:希腊城邦社会建立在商品经济的基础上,以个人私有财产不可侵犯为基本原则而形成,这种适应商品生产和公平交换所建立的城邦奴隶制国家,其政治形式必然会日益走向工商业奴隶主民主制。

●②思维方式的原因:城邦生活中将普遍性的法律确立为不可动摇的圭臬的做法,使希腊人养成把抽象原则看得比感性生活更加具有本质性的思维习惯。

黑格尔认为,希腊的精神就是“尺度”和“限制”,将规定性给予那些不可度量的东西。

●(3)哲学含义:哲学=爱智慧●①广义上,一切与知识有关的内容都可纳入哲学的范围,即一般意义上的知识探索,是世界各个古老文化共同具有的。

●②狭义上,只有探寻事物一般原理、追问自然万物本原根据的知识,才能是“智慧”,亚里士多德:“智慧就是有关某些原理与原因的知识。

”对这种“智慧”的热爱与追求(即亚里士多德的“第一哲学”或形而上学),才是真正意义上的哲学。

希腊民族首创的一门独立学术。

●注:亚里士多德对自己哲学的划分为:●①“第一哲学”是指关于“存在本身”or“作为存在的存在”的学问,即实体哲学or形而上学;●②“第二哲学”指广义的物理学or自然哲学。

西方哲学史重点第一篇古希腊罗马哲学希腊古风时期(前6-前4世纪)古希腊哲学发展的第二阶段是希腊古典时期(前4世纪)古希腊哲学的第三个阶段是希腊化时期(约前3—5世纪)第一章古希腊早期哲学(选择题居多)线索:唯物主义:伊奥尼亚派→恩培多克勒和阿那克萨哥拉→德谟克利特的原子论唯心主义:毕达哥拉斯派和爱利亚派为主特点:①哲学家关心的中心问题是宇宙生成问题,即世界是由什么东西构成的。

②哲学与科学不分,许多科学家同时又是哲学家,他们常常从哲学的角度对自己无法解释的自然想象进行推测。

③哲学与宗教神话有密切关系。

④带有朴素直观的特点,并逐步向抽象思辨和概念思维的方向发展。

认识发展史:早期古希腊哲学家思考的本源问题,有两对矛盾:一和多的矛盾以及变和不变的矛盾,这两对矛盾产生四种立场:伊奥尼亚派认为本原是“变化的一”(或气,或水,或火)毕达哥拉斯派认为数是“不变的多”爱利亚派认为本原为存在,存在是“不变的一”元素论者所认作的本原是“变化的多”(或根,或种子,或原子)一、伊奥尼亚派(米利都派和赫拉克利特组成)伊奥尼亚是古希腊时代对今天土耳其安那托利亚西南海岸地区的称呼,即爱琴海东岸的希腊爱奥里亚人定居地。

伊奥尼亚重要的城市有以弗所、米利都和伊兹密尔。

这些城市靠贸易富强起来,它们结盟为伊奥尼亚联盟。

1、米利都派(1)泰勒斯的“水本原”说泰勒斯(鼎盛年约公元前585—前584)是米利都派创始人。

被认为西方哲学史上第一位哲学家泰勒斯首先开始思考“世界本原是什么”这个哲学问题。

他的回答是:水是万物的本原。

他提出两方面的理由:一方面,水有滋养万物的作用;另一方面,接受了古埃及人的大地漂浮在水上的图示用水的摇晃解释地震现象。

评价:“水本原”说看似幼稚,但泰勒斯试图借助经验观察和理性思维来解释世界的做法,表现出哲学思维的本质。

(2)阿那克西曼德的“无定”说①看到“水本原”说的局限性,他认识到,世界万物及性质的多样性不能被归结为某一特定的物质形态和属性,“水本原”可以解释事物的湿性,但却不能解释火的热性、土的干性、气的冷性;反之亦然。

西方哲学史绪论早期古希腊哲学(1)古希腊哲学的起源西方文明的来源可概括为“两希”,即古希腊文化和希伯莱文化,可见古希腊哲学影响之大。

在《荷马史诗》所描绘的克里特-迈锡尼文化(前三千年)因异族入侵被摧毁之后,古希腊文明在荒野上拔地而起,建立起了当时独特的“城邦政治”。

见第25页,伯利克里的演讲。

哲学产生的条件:闲暇(闲人);思想的自由(政治环境);独特的地理环境(对自然力和必然性的深切感受)。

(2)古希腊哲学的特性由于,第一,公民的自由;第二,人人平等;第三,公开论辩。

所以,说理是最重要的本领,使理性精神(非宗教精神,积极的悲剧精神,解释命运、必然性或规律)成为古希腊哲学的基本特征。

这也造就了西方文化特立于世的传统。

与其后的西方哲学不同,古希腊哲学的特点是,第一,朴素直观性;第二,“拯救现象”的经验主义;第三,以宇宙论(自然哲学)为主要研究对象。

A 米利都派泰勒斯(前570)水是万物的本原(“大地浮在水上”);万物都充满着神灵(“宇宙充满了灵魂”)。

米利都学派认为万物产生于一个本原,或者说万物可用一个原因来说明,而且都承认万物的运动变化。

B 赫拉克利特(前504-501)他的哲学观点要比米利都派更丰富,尤其是在关于运动和变化的问题上。

火本原说:火是万物的本原,万物是火转化而成;万物与火一样,有着同样永恒不变的原则。

逻各斯学说:世界的本性可“说”(逻各斯);逻各斯在“火”中是直接表现的,但在其他万物中则是内在的,要理性(说)才能发现它。

生成辩证法:对立面转化的关系;对立和谐的关系。

米利都学派和爱菲斯城的赫拉克利特学派统称为“伊奥尼亚学派”。

C 毕达哥拉斯(前532/531)学派什么最智慧——数目;什么最美好——和谐。

毕达哥拉斯学派企图用数来解释一切,不仅认为万物都包含数,而且认定都是数,事物之间的关系是数的关系。

他们以发现勾股定理(西方叫做毕达哥拉斯定理)闻名于世,又由此导致不可通约数的发现。

毕达哥拉斯的思想难得显赫,却从未消失,总是作为其他哲学家思想的一部分,但也只是一部分,虽然有时是最重要的部分。

精选最新版西方哲学史考研考核复习题库完整版(含参考答案)精选最新版西方哲学史考研考核复习题库完整版(含参考答案)西方哲学史是哲学学科的重要组成部分,对于考研学子来说是必考的内容之一。

为了帮助考生更好地复习和备考,本文整理了精选的最新版西方哲学史考研考核复习题库,并提供了参考答案。

希望能够对考生们的复习备考有所帮助。

一、古希腊哲学1. “万物皆流动”是古希腊哪位哲学家的观点?答案:赫拉克利特2. 古希腊哪位哲学家被称为“形而上学之父”?答案:泰勒斯3. 古希腊哪位哲学家提出了“万物皆有数”这一观点?答案:毕达哥拉斯二、中世纪哲学1. 中世纪哲学的主要特点是什么?答案:信仰至上、对神学的追求、对人类有限性的认知等。

2. 谁是中世纪哲学的代表人物?答案:奥古斯丁3. 谁是中世纪哲学的代表学派?答案:斯科拉学派三、现代哲学1. 哪位哲学家被誉为现代哲学之父?答案:笛卡尔2. “我思故我在”是哪位哲学家提出的观点?答案:笛卡尔3. 哪位哲学家提出了“唯理论”的观点?答案:康德四、德国古典哲学1. “世界是一本可以理解的书”这一观点是哪位哲学家提出的?答案:亚里士多德2. 谁是德国古典哲学的代表人物?答案:黑格尔3. “哲学家是创造理念的人”是哪位哲学家的观点?答案:康德五、英美分析哲学1. 英美分析哲学的主要思想流派是什么?答案:逻辑实证主义2. 谁是英美分析哲学的代表人物?答案:罗素3. “语言游戏”是哪位哲学家提出的概念?答案:维特根斯坦六、法国当代哲学1. 谁被誉为法国当代哲学的先驱?答案:萨特2. “他者”的概念是哪位哲学家提出的?答案:德里达3. 谁是法国当代哲学的代表人物?答案:福柯通过以上题目的复习,我们可以了解到西方哲学史的重要内容和学派代表,对于考研备考也有一定的帮助。

但需要注意的是,这些题目仅供参考,考生在备考过程中还需结合教材和其他参考资料进行深入学习。

祝愿各位考生取得好成绩!。

一、培根“四假相说”1.提出的原因:从根本的理论上尤其是认识论根源上来彻底地深刻地批判经院哲学;2.具体内容1假相的含义 :假相亦译作“幻相”、“偶像”,即盘踞在人的头脑中的一些错误观念,它们形成了成见或偏见,使人们不能正确地认识到真理,严重妨碍了科学的复兴;培根根据这些错误的不同来源把假相分为四类,即“种族假相”、“洞穴假相”、“市场假相”和“剧场假相”,并对它们进行了深刻的分析和批判;“种族假相”:指人性的缺陷,即人类在认识事物时,总是以自己的主观感觉为尺度,而不是以宇宙本身为尺度,从而陷入主观主义,歪曲了事物的真相;“洞穴假相”:指个体差别造成的缺陷,即由于个人的天性不同、每个人所受的教育不同而形成的个人的偏见,它犹如每个人都有自己所处的“洞穴”;相当于“坐井观天”;“市场假相”:指语言交往中产生出的误解,即人们在相互交往中,由于用词的错误和混乱而造成的假相;“剧场假相”:指各种哲学体系以及流行理论造成的错误,即人们盲目崇拜各种传统的哲学体系和错误的证明法则,并将其移入人的心中而造成的偏见;3.“四假相说”的意义1双重性;不仅在于批判经院哲学的各种错误,而且更在于提出自身的哲学主张和思想;2普遍性;不仅揭露了经院哲学产生错误的各种根源,也深刻地揭示了导致人们认识主观性和片面性的种种认识论根源;3启发性;启发人们消除错误的根源并获得正确的知识;4局限性;没有揭示错误的社会历史上的认识根源;如阶级根源等二、笛卡尔一、天赋观念——唯理论的起点天赋观念:清楚明白、不证自明的真观念,如几何学的公理、逻辑学的基本规律以及上帝的观念等;1原因:感觉经验不可靠,因为会随着条件的改变而改变,所以不能成为哲学和其他知识体系的基础;因此,只有与生俱来的天赋观念才能成为哲学的基础;2区分三类观念:①外来的:依赖感觉;②自我制造的虚构的观念:凭借想象;③天赋的:出于纯粹的理智;3含义:是人在出世之前由上帝引入人心中的,由理性直觉获得的不证自明的观念; 4特点:①首先,它决不能来自感官或想像,而是存在于理智中的,仅凭我们的理解得来的;②其次,它必须是清楚明白、无可置疑的;一切清楚明白的观念就是天赋观念;③最后,它是普遍有效的,是对事物的本质的认识,是永恒的真理;5意义:天赋观念在笛卡尔哲学中具有举足轻重的地位和意义,它相当于“理性工具”、“逻辑形式”、“基本原理”或“基本观念”等,其中最重要的是哲学的基本原理,因为它是整个哲学体系的出发点和基础;二、“我思故我在”——普遍怀疑的结论1逻辑思路唯一无可怀疑的东西——“怀疑”本身——怀疑是一种思想活动——思考活动必须有一个承担者——作为怀疑主体的“我”——“我思故我在”2分析首先,这里的“我”是精神性的实体即思想着、怀疑着的“我”而非物质性的实体,“思”与“我”没有区别,思想一停止,“我”就不存在了其次,这一原理是建立在“凡思想必有一个思想者”的因果假定之上,因而由作为结果的“思”推出了作为原因的“我”3“我”的本性①作为“思”的我:是怀疑活动和理性思维活动自身,因而必定是一个精神,一个理智或一个理性,也就是说,“我”的本性是精神,是精神自身;②作为“在”的我:是真实可靠的事实,是不可置疑的无时不在的东西,是永恒存在着的东西,因而它必定是实体;③结论:所以,“我”的本性就是一个心灵实体或者精神实体;4作为心灵实体的“我”的特点①不依赖于身体,不需要任何地点、场所、原因便可以存在,它不依赖任何物质性既定的客观事物的东西;②具有普遍性,它概括的是一切精神活动或意识活动,诸如怀疑、领会、肯定、否定、愿意、不愿意、想象、感觉等等;5作为第一原理的“我思故我在”的实质“我思”和“我在”其实是等同的,也就是说,不论是“我思”还是“我在”,都是精神实体;6“我思故我在”的历史意义笛卡尔以其“我思”而开了近代哲学之先河的创始人的地位;笛卡尔的“我思”具有划时代的重要意义,为近代哲学奠定了反思性、主体性原则和理性主义等基本特征,标志着近代哲学的开端;“我思故我在”虽然是形而上学的第一原理,但是这并不意味着主观性的存在就是哲学的最高范畴;因为这一命题实际上仅仅确定了我在思维,并没有确定任何思维内容的真理性;在笛卡尔看来,这还有赖于我们对上帝存在的证明;三、论证上帝存在1论证上帝存在A在第一哲学沉思集的第三个沉思中,笛卡尔认为:其一,凡是清楚明白、不可置疑的观念必为真即天赋观念其二,在我心中有一个清楚明白的无限完满的存在的概念,我将之称为“上帝”其三,结果不能大于原因——不完满的“我”不可能是一个无限完满的“上帝”观念的原因,即“上帝”观念必然只能由上帝那里而来;B笛卡尔用另一种方式补充论证了上帝的存在:“上帝”这一概念是无限的、全知全能的、单一不可分的、永恒的、完美无缺的;“不存在”代表了一种不完美,这是和“上帝”这一完美无缺的概念相矛盾的,因而在“上帝”的概念中,必然包含着实体性的存在;2上帝存在的特征:A是处在我的心灵之外的实体,无可置疑;B具有最高的完满性和永恒性;C是一切不完满性存在的终极原因;从上帝的完满性和“我”的不完满性的关系表明:上帝是“我”存在的最终原因,也就是说,“我”是由上帝创造的结果;所以上帝又是具有创造性的精神实体; 3上帝存在证明的意义:保证了从狭隘的自我向广阔的心物二元论世界的过渡;保证心物两个世界的独立发展,即保证了物质世界的真实性,也保证了观念世界的可靠性;上帝存在的证明只是从“我”到“世界”之间的跳板和中介,使笛卡尔摆脱了怀疑论和唯我论的困境,在其建立了二元论的世界观之后即可退场;四、身心交感说1、心身关系基本问题既是物质实体又是精神实体的“人”的身心相互作用的存在;①肉体受到外物刺激——心灵作出反应②心灵中产生想法——肉体按此作出行动即在人身上物质和精神会发生交感作用1心身的界定①心:指作为个体的“我”的灵魂或心灵;②身:指作为个体的“我”的身躯或肉体;2心身之间的关系①在现实的生活中,二者是处于和谐统一、协调一致的关系状态之中;②在理论上,由于二元论的立场,二者应该是互不相干,相互独立活动的;也就是说,在理论上,应该是心身二元论;③结论:心身的和谐统一不过是一种表面现象,而在本质上二者是互相独立的; 3实质:是心灵和物质之间的关系在个体人之上的反映;2、心身交感说1基本观点①我们实际上是灵魂与肉体的联合体,两者虽然不同,但却密切联系,能够协调一致;②心灵和肉体协调一致的深层原因并非是心灵和物质的相互作用,也不是上帝的直接作用,而只在于人体自身内部,这就是人体大脑中的松果腺的腺体,它是心灵和肉体两个运动过程的交换台;松果腺——身心发生交感作用的场所看一下即可:笛卡尔认为,松果腺是灵魂居住的地方,当感官受到外物的刺激时,一种叫做“生精”旧医学概念的血液精华就会沿着神经和血管把这种刺激信号输送到松果腺,作用于栖居在松果腺中的心灵,使之产生关于外物的观念;反过来,当心灵产生了某种活动的观念时,它就在松果腺中把这种观念传达给“生精”,再由后者通过神经和血管传递到肌肉,使肌肉发生收缩和舒张,从而引起身体的运动;3、心物二元论与身心交感说之间的矛盾心物二元论——心物之间凭借上帝的权威来保证心物各行其道并协调一致——先验身心交感说——身心之间通过松果腺相互作用——经验两种说法互相矛盾四、斯宾诺莎可能会出的名词解释:实体:在自身内并通过自身而被认识的东西;“在自身内”即不依赖他物而存在,“通过自身而被认识”即关于一个实体的概念不需要包含有他物,所以实体是在本体论和概念上都是独立的;属性:由知性看来是构成实体的本质的东西;属性是实体的本质,也是人们认识实体的方式;样式:实体的分殊,即在他物内通过他物而被认识的东西;样式是实体一种模式或影响,不能脱离实体而存在或被认识;样式无论是在本体论上还是在概念上都不是独立的;样式有两种:一是无限而永恒的样式,直接由实体的属性决定,如广延属性下的运动和静止,以及思维属性下的无限的理智;二是有限而暂存的样式,由实体的分殊决定的个别事物,如广延属性下的个别物体与思维属性下的个别观念;个别样式在时间上由在其之前的个别样式所决定,在层级上由在其之上的无限的样式所决定并最终决定于神的某种属性;神:绝对无限的存在,具有无限“多”属性的实体,其中每一属性各表示无限永恒的本质;神是一个无限的实体,即神具有无限的属性并且没有神不具有的属性,但人类能够认识到的属性是有限的只有思维和广延;观念“观念”是指外部事物的感觉和内部心理活动的反省即经验,在心灵上所留下的痕迹,是表示人的心灵所知觉、所思想的直接对象、材料和基本元素;感觉经验:是对外界事物进行感受从而形成关于外界事物的观念,是一种外在经验;反省经验:对内心活动的关注,对我们的知觉、思维、情绪活动等内在状态和过程进行认识,是一种内在经验;一、实体一元论1.定义 :在自身内并通过自身而被认识的东西;“在自身内”即不依赖他物而存在,“通过自身而被认识”即关于一个实体的概念不需要包含有他物,所以实体是在本体论和概念上都是独立的;2.关于实体的规定:实体是“自因”;实体是无限的;实体是永恒的;实体是不可分的;实体是惟一的;3.实体一元论泛神式的一元论基本观点是:实体即神或自然;(1)实体是神 :斯宾诺莎所说的“神”并非宗教神学意义上的人格神,而是以泛神论的方式表述了世界最高原因的统—性;论证过程:神必然存在且具有所有属性,因此任何其他实体如果存在,则将会与神具有某种相同的属性,又因为不能有两个具有同样属性的实体所以除神以外别无实体;除了神以外,不能有任何实体,也不能设想任何实体;(2)实体是自然 :这里的自然不是与神分离的神的造物,而是与神同一的神圣力量;自然与神的关系即为样式与实体的关系,样式是实体的分殊,所以这里的自然是神的本性内在的必然流出;4.实体一元论的意义1否定了人格神和超自然神的存在,反对古典神创论;2深刻体现了唯物主义和无神论的基本原则,对十八世纪法国哲学有很大的影响; 3坚持了一元论思想,体现了世界的统一性;五、洛克一、批判天赋观念1洛克对天赋观念的批判是对当时一种普遍思潮的批判,不是具体针对某一种天赋观念理论2洛克批驳用“普遍同意”来支持天赋观念的观点;一是,世界上根本就没有“普遍同意”的东西;二是,即使有普遍同意的东西,也不见得是天赋的,我们完全可以通过其他途径来形成普遍同意的观念;3批判天赋的实践性原则;洛克认为人类的实践性道德原则都是历史习俗的产物,因时因地而异且与功利性相关4批判天赋观念说的意义:为知识起源于经验的理论扫除障碍,成为经验主义反对先验论的经典批判,为经验主义的发展奠定了基础;二、白板说1.“白板说”是主张认识来源于经验的一种哲学思想;洛克认为人的心灵如同一张白板,人的一切观念和知识都是外界事物在白纸或白板上留下的痕迹,最终都源于经验;2.经验,观念的来源,有感觉经验和反省经验两种;感觉经验是对外界事物进行感受从而形成关于外界事物的观念,是一种外在经验;反省经验对内心活动的关注,对我们的知觉、思维、情绪活动等内在状态和过程进行认识,是一种内在经验;感觉经验和反省经验的经验活动的结果就形成了简单观念;3.简单观念特性:1强入性;我们无法拒绝和改变它们;2单纯的、不可再分的;3实在的;由外界事物的作用引起的,有客观的根据;4.复杂观念;复杂观念是在简单观念的基础上对简单观念进行加工、组合、归类、推演形成的;它是由心灵主动制造出来的,在感性世界中不一定有对应物;复杂观念有三类:1样式:把若干个简单观念组合起来形成的2关系:对简单观念进行比较而形成的观念3实体:支撑着使简单观念成为整体的“实在性基质”;三、实体学说1、实体观念1实体不是经验的对象;不能通过感觉和反省直接感知到实体,实体是我们对一个个可感性状进行组合、抽象的结果;2我们对实体不具有任何确定性的知识,但我们必须假定实体的真实存在,否则事物的可感性状就无从附着;虽然无法认识实体,但洛克相信实体是存在的;3实体脱离经验存在,即是一种形上存在;实体有两种;物质实体:感觉观念所附着的基质;精神实体:反省观念所附着的基质;4实体有两种本质;实在本质:潜藏在物体的各种可感属性背后、并且支撑着这些属性的实在构造;这种构造是我们无法认识的;名义本质:我们通常所使用的“种名”、“属名”,如“人”、“马”、“黄金”等,即语言的抽象;抽象的名称只是人们为了传达知识而制造出来的复杂观念,并不能使我们真正认识物体的实在构造;四、物体的性质1、性质定义:对象或物体在我们心中产生任何观念的能力,就是其所具有的性质;2、两种性质1第一性质;是“真正存在于物体本身中的质”;如:事物的广袤、形状、等,是事物本身所固有的,与物体共存亡,感知的对象;2第二性质;事物在我们心中产生色、声、香、味等观念的能力;不是事物本身所具有的,而是我们对事物进行感觉的一种结果;3作用原理:微粒论洛克认为,无论是第一性质还是第二性质形成的观念,其原理都是由物体的第一性质中发射出的某些不可觉察的物体微粒作用于人的感官引起的;3、评价1.沿袭了实体理论上的怀疑主义态度;洛克对物体本身性质和其在人心中产生观念的阐述比较含糊;他的物体性质学说只是一种“假设”而非自认为事实上必定如此;2.认识论上具有机械性;六、莱布尼茨一、“单子论”——不可分的点与连续性的统一,他相信有无数个实体,即单子,他否认物质实体的存在,认为单子是精神性的点,即无限个单子就是无限的灵魂;承认单子论只是一个假说,作为一种理论模型,单子论具有很强的开放性;单子论的意义不止是哲学的,并且具有数学与物理学的意义;与宇宙大爆炸理论类似,可以把单子论看做属于科学哲学的一种科学假说或科学理论模型;形式的原子——单子,单子不是物质而是精神性的实体,是真正不可分的点;单子具有能动性,是一个能动的实体,它的精神能力是其能动的根源;单子是能动的精神实体,整个世界就是由无限多的单子构成;单子的特性:1单纯性;单子是单纯的精神实体2复多性3永恒性4独立性5质的区别, 质的差别就是精神上的不同规定性6单子是自因 ;单子世界的两条基本规律1差异律:世界上没有任何两个单子是完全相同的,每个单子和每个单子在知觉能力上都有着微妙的差异2连续律:“自然界不作飞跃”,任何两个相近的单子间都不会有截然的间断,都可以插进无数个中间状态的单子;两条规律保证了每一个单子都是不可分的点,而整个单子序列却具有从不间断的连续性“有纹路的大理石”1对天赋观念学说与经验论的综合,我们的心灵既不是白板,也不是具有一些与生俱来的天赋观念,而是具有一些先天的纹路,但却需要后天的加工才能成型2先天的东西不是观念而是一些潜在的禀赋、倾向和习性,需要通过感觉经验的刺激,使这些先天的禀赋、倾向和习性变成清楚明白的观念3根据单子的性质,作为一种天然的禀赋,我们所有的观念都潜藏在心中,需要通过经验的加工才能从潜能成为现实,内心中某些精细的体验在没有进行反思之前是难以察觉的——无意识观点的提出,不过对莱布尼茨来说,这些不可察觉的混沌朦胧状态其实就是“预定的和谐”在心灵中原本的样子4经验的刺激只是一种媒介或手段,先天的东西才是真正起决定作用的对洛克“白板说”的反驳1通过感觉经验得到的知识是特殊的和个别的,无法通过感觉经验建立具有普遍必然性的真理——必然真理的证明不需要个例即不依赖感觉2对“反省”观念来源的反驳,“反省”关注的是内心的观念而不是外来的经验3认识论问题是一个理性提升的问题,观念从潜能变成现实的过程是理性的自我提升和自我启蒙的过程贝克莱七、贝克莱一、“物是观念的集合”1两种观念:①想象的观念,是由人们自己的意志使之产生或消灭的;它是不清晰的,是任意产生和消灭的,是不稳定的和随意的;它在心灵中延续感觉观念,同时造成虚幻或错觉,认为感觉观念是客观的存在;②感觉的观念:是由外部原因通过人的心灵能力而引起来的观念;特点:首先,这些观念十分清晰、明确、固定,不能由我们的意志任意加以改变;其次,这些观念往往形成了某种固定的集合,它们同时出现,同时消失;最后,这些观念是稳定的和有秩序的;感觉观念由此而形成固定的集合,标志说一种稳定的存在,这就是所谓的“事物”;两种观念的关系:①感觉观念是基础,想象观念是对感觉观念的主观组合和分解,并在心灵延续它的存在;②感觉观念和想象观念共同构成世界中的一切事物,也就说观念构成了事物;所以,事物是观念的固定集合,即物是观念的集合;二、“存在就是被感知”观念只有被心灵感知才存在,如果它不被心灵所感知,它就不存在,观念是被心灵感知而存在的,它只能存在于心灵之内;贝克莱把事物看做是可感性质的观念的集合,就取消了可感事物的实体,观念的存在就在于被感知,等于说物的存在就在于被感知;既然事物是观念的集合,观念又离不开我们的感受和心灵,因此,“存在就是被感知”,这是主观唯心主义;八、费希特自我非我正反合费希特取消了自在之物的本体地位;自在之物化为从“自我”中产生的“非我;通过正题、费希特反题、合题的三段式来表述自己的哲学;1、正题:“自我设定自身”,“自我”作为唯一的本体或原始项,首先要设定和确立自己①“自我”是自由的,它不受任何东西的限制②“自我”是自因的,它自己决定自己,不再需要别的原因,“自我”相当于古希腊哲学所探讨的本原,相当于上帝,它构成了世界的原始项2、反题:“自我设定非我”,“自我”不仅要设定自身,还要设定一个与自己不同的东西即“非我”①“非我”是“自我”的对立面,康德的自在之物,唯物主义的客观世界,与思维对立的存在②“自我”必须设定一个东西来限制自己,才能真正的成为“自我”,此时“自我”并不知道“非我”就是自己设定的,反而以为它是客观存在的自在之物,没有实现自我意识的“自我”在“非我”面前是被动的,费希特哲学的主观唯心主义特点的体现——思维产生存在,主体产生客体,自我产生自在之物3、合题:“自我设定自身和非我”“自我”意识到了它不仅设定了自身而且也设定了“非我”①“自我”和“非我”都是被“自我”所设定,因此在设定过程中就有一种相互限制的作用②“自我”限制“非我”就是实践活动③“非我”限制“自我”则是认识活动④“自我”和“非我”相互限制的过程就是实践活动和认识活动的过程,实践和认识是不可分割的联系在一起的,“自我”把自身从一个无意识的“自我”提升到一个具有自我意识的“绝对自我”,超越了自我和非我之间的对立而实现了二者的同一;“绝对自我”是全人类的自我,绝对自我中,主观与客观、思维与存在、实践与认识这一切对立的东西全都达到了同一;合题阶段是费希特哲学完成的终点;4、总结:①“自我”构成了费希特哲学的起点和终点②“自我”设定自身和设定对象的过程既是一个实践的过程,又是一个认识的过程③“自我”在这个过程中实现了对对象和自身的认识,发展为“绝对自我”;这一知识构造的过程分为三步:感性、知性和理性八、休谟一、怀疑论1.休谟从彻底的经验论立场出发,认为唯物主义者主张有一个独立存在的外部世界,我们心中的知觉是它的摹本或表象,乃是毫无根据也是无法证明的偏见;而唯心主义者将感觉的来源归结为心灵或是上帝同样没有根据;2.作为经验主义结局的怀疑主义:洛克和贝克莱的经验主义的发展为休谟的怀疑主义提供了理论准备;他们的哲学都有一个共同的目的即铲除怀疑主义;但在休谟看来,他们的观点是无效的,因为他们没有将经验主义的原则贯彻到底,休谟认为,如果我们彻底的依靠经验,把知识严格限制在经验范围内,那么我们只能赞成怀疑主义;3.休谟在感觉的来源问题上的确持存疑的态度,认为我们的感觉究竟从何而来是不可能知道的;但没有因为感觉的来源是可疑的就不要感觉了,他认为可以合适地解释感觉经验;休谟的怀疑论不是一种彻底的怀疑论,而是温和的怀疑论;二、因果观念试论述“习惯是人生的伟大指南;”因果知识的形成:1形成的前提:因果关系;①因果关系的含义:因果关系是指两个具有某种联系的事实之间的先后恒常关系;②因果关系的来源:因果关系来源于经验归纳;③经验归纳的特点:第一,是从已知到未知之间的逻辑跳跃;第二,是感觉经验之间先后关系的恒常和固定;④经验归纳的合理性问题:a、问题的提出:归纳推理如何从部分过渡到全体、从个别过渡到一般,从过去过得到未来,这就是归纳推理如何在逻辑上得到证明的问题,也就是经验归纳的合理性问题;b、解决问题的立场:存疑;因为我们的心灵能力只能以知觉为活动的对象,而知觉必定是已经进入到心灵中的单一的意识活动,所以对于还没有进入心灵的知觉是不能感知的,因此也必定不能理解一般和全体;这样,经验归纳出来的事实是否具有必然性是完全不知道的,我们只能承认它们的或然性和可能性,但这种或然性和可能性也在一定程度上表明了经验归纳的合理性;⑤结论二:因果关系不具有必然性,而只具有或然性;2形成的中介:因果观念①含义:因果观念是指经验事实之间的先后关系经过多次重复之后,就能在人的心。

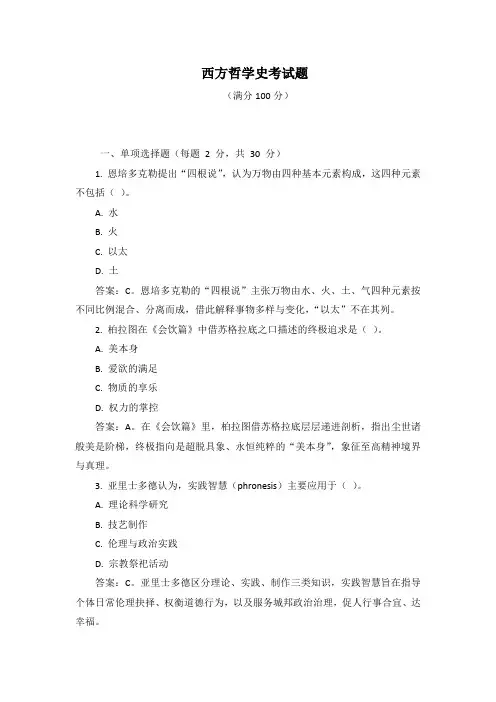

西方哲学史考试题(满分100分)一、单项选择题(每题2 分,共30 分)1. 恩培多克勒提出“四根说”,认为万物由四种基本元素构成,这四种元素不包括()。

A. 水B. 火C. 以太D. 土答案:C。

恩培多克勒的“四根说”主张万物由水、火、土、气四种元素按不同比例混合、分离而成,借此解释事物多样与变化,“以太”不在其列。

2. 柏拉图在《会饮篇》中借苏格拉底之口描述的终极追求是()。

A. 美本身B. 爱欲的满足C. 物质的享乐D. 权力的掌控答案:A。

在《会饮篇》里,柏拉图借苏格拉底层层递进剖析,指出尘世诸般美是阶梯,终极指向是超脱具象、永恒纯粹的“美本身”,象征至高精神境界与真理。

3. 亚里士多德认为,实践智慧(phronesis)主要应用于()。

A. 理论科学研究B. 技艺制作C. 伦理与政治实践D. 宗教祭祀活动答案:C。

亚里士多德区分理论、实践、制作三类知识,实践智慧旨在指导个体日常伦理抉择、权衡道德行为,以及服务城邦政治治理,促人行事合宜、达幸福。

4. 被尊为“奥古斯丁主义”开创者的是()。

A. 奥古斯丁本人B. 波爱修C. 安瑟伦D. 托马斯·阿奎那答案:A。

奥古斯丁凭系列神学、哲学著作奠定“奥古斯丁主义”,糅合柏拉图思想与基督教教义,探究上帝、原罪、救赎诸多论题,深远影响中世纪神学走向。

5. 经院哲学中,用逻辑三段论证明上帝存在的神学家是()。

A. 安瑟伦B. 阿伯拉尔C. 罗吉尔·培根D. 司各脱答案:A。

安瑟伦提出“本体论证明”,借由上帝是“无与伦比的伟大存在”概念,经三段论逻辑推导:上帝观念存于人脑;现实存在比仅观念存在更伟大;所以上帝必然现实存在。

6. 近代哲学开端标志性人物笛卡尔的“我思故我在”,这里的“我思”指的是()。

A. 感官经验层面的思考B. 纯粹理性的思维活动C. 潜意识的心理活动D. 基于信仰的冥想答案:B。

笛卡尔为寻知识确定性,排除感官不确定性,“我思”是剥离感官干扰、直抵本质的纯粹理性思维,借其不可怀疑性确证“我在”,奠定认知根基。

西方哲学史复习资料西方哲学史复习资料西方哲学史是一门研究西方文化中哲学思想发展的学科。

它涵盖了从古希腊哲学的诞生到现代哲学的发展的广泛范围。

本文将为读者提供一些关键的复习资料,帮助他们理解和回顾西方哲学史的重要内容。

1. 古希腊哲学古希腊哲学是西方哲学史的起点。

它涵盖了众多重要的哲学家和学派,如苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。

苏格拉底是一位伟大的思想家,他通过对话和提问的方式引导人们思考生活的意义和价值。

柏拉图是苏格拉底的学生,他创立了柏拉图学派,并发展了理想国的概念。

亚里士多德则是柏拉图学派的学生,他对逻辑、形而上学和伦理学做出了重要贡献。

2. 中世纪哲学中世纪哲学是古希腊哲学之后的一个时期,它受到了基督教思想的影响。

这个时期的哲学家主要关注上帝、信仰和神学问题。

圣奥古斯丁是一位重要的中世纪哲学家,他将古希腊哲学与基督教信仰结合起来,提出了信仰与理性的统一。

托马斯·阿奎那则是中世纪哲学的另一位重要人物,他试图用哲学的方式证明上帝的存在。

3. 文艺复兴与启蒙时代文艺复兴与启蒙时代是西方哲学史的一个重要转折点。

文艺复兴时期,人们开始重视人类的自由和个体的发展。

伽利略·伽利莱和弗朗西斯·培根是这个时期的重要思想家,他们对科学方法和实证主义的发展做出了重要贡献。

启蒙时代则是一个思想解放的时期,人们开始质疑传统的权威和观念。

伏尔泰和伊曼努尔·康德是这个时期的重要代表,他们提倡人类理性的重要性和对权力的限制。

4. 德国古典哲学德国古典哲学是18世纪末到19世纪初德国哲学的一个重要阶段。

康德、费希特和黑格尔是这个时期的主要思想家。

康德提出了一种以理性为中心的哲学体系,强调人类理性的限制和自由意志的重要性。

费希特则关注社会和历史的发展,他提出了辩证法的概念。

黑格尔则试图建立一种综合性的哲学体系,他强调了自我意识和历史的重要性。

5. 现代哲学现代哲学是19世纪末到20世纪的哲学发展阶段。

P30叔本华生活意志论一、叔本华的生平活动及其哲学的基本倾向叔本华(Authur Schopenhauer,1788-1860)是最早对以黑格尔为代表的理性派思辨形而上学进行全面批判,并明确提出要从根本上改变西方哲学发展方向的德国哲学家。

他出生于一个银行家家庭,从小孤僻、傲慢,有精神病气质,终身未娶。

年轻时他曾按父愿去英法学习经商,后来弃商从学。

1809年赴哥廷根大学学医,次年改学哲学,是柏。

拉图的崇拜者。

1813年以论文《充足理由律的四重根》获耶拿大学的哲学博士学位。

后来先后居魏玛、德累斯顿,研究印度哲学和佛学,1820年任柏林大学哲学讲师。

1831年因逃避瘟疫离开柏林去莱茵河畔的法兰克福等地,1833年起至死均孤栖于法兰克福的一个小旅店中。

他的主要著作有《作为意志和表象的世界》(1819)、《论自然意志》(1836)、《伦理学的两个基本问题》(1841)等。

其中《作为意志和表象的世界》是他的代表作。

该书出版后无人问津,1848年革命失败后,以批判理性、宣扬悲观主义为主要特征的叔本华哲学受到极大欢迎,他本人因此声名大震。

不过,叔本华哲学对西方哲学发展的意义,主要还不在于它适应了1848年后德国的特殊的社会环境,而在于它对传统理性主义的批判正好适应了即将到来的西方哲学近现代转型的潮流,成了这一潮流的重要推动者之一。

对叔本华影响最大的是康德、柏拉图和佛教哲学,他的哲学在基本框架上仍然是一种体系哲学。

从形式上说,他的世界体系类似康德,即把世界二重化为现象(表象)和自在之物,不过,自在之物在他看来总能是一种非理性的、盲目的生存(生活)意志而已。

二、作为表象的世界叔本华认为,人所认识的一切事物并非自在之物,而只是呈现于人的表象、即意识中的东西,都相对于作为主体的人而存在,“世界是我的表象”。

科学知识是表象之间联系的知识,表示一个已知对象的系统。

而支配关于现象世界的知识的基本原则是充足理由律。

它有四种表现形式:物理理由、逻辑理由、数学理由、伦理理由。

西方哲学史复习提纲(精华整理版)第一章早期希腊自然哲学第一节:伊奥尼亚哲学米利都学派:1、泰勒斯:水是万物的本原。

万物充满了神灵。

2、阿那克西曼德:认为世界的本原是?无定?。

the infinite.本原的两个特点:普遍性和流动性.3、阿那克西美尼:认为万物的本原是?气?(万物因气的凝聚与疏散而形成)4、赫拉克利特:认为火是万物的本原。

?世界是一团永恒的火?明确强调了本原的永恒性、普遍性、流动性和秩序性。

(1)主要观点:一切皆流,无物常驻。

All things are in flux .(2)逻格斯(logos):万物运动变化的法则。

这个概念的提出标志这西方哲学语言学精神的出现,具有客观规律与主观理性的双重含义。

(万物发展的规律性,强调变化不是随意的,而是有规律的)。

第二节:南意大利哲学1.毕达戈拉斯:认为数是万物的本原。

Things consist of numbers.在说明宇宙是天体的和谐的时候提出了十种对立的范畴。

而且发现了音乐中和谐音程之间的数学关系,各种音程之间的关系可以归结为琴弦长短的比例关系。

结论:一切事物的性质都可以被归结为数的规定性。

2.爱利亚学派的存在哲学(1)巴门尼德:(Bing范畴的首创者)提出了两条研究的途径:一条是真理之路?存在存在,不可能不存在?,一条是意见之路?存在不存在,非存在存在?,理智是真理之路,感觉只能获得意见。

指出了真理之路和意见之路的区分:意见之路按众人的习惯认识感觉对象。

真理之路则要用理智来进行论辩。

存在?的意义:A、?所是的东西不能不是,不是的东西必然不是?反对赫拉克利特的?既存在又不存在?的思想,提供真理的是存在,非存在是虚假的不能提供真理。

B、?思维和存在的同一性?。

存在的性质:不生不灭、连续性、不变性和完满性。

(2)芝诺:认为存在不能是众多,只能是单一;存在不能是运动的,只能是静止不动的。

他捍卫巴门尼德的观点:存在是单一的。

四个著名的否定运动否定多的论证:A、?二分法?B、?阿基里追龟?C、?飞矢不动?D、?运动场?芝诺的论证表明他不承认运动本身就是矛盾,运动是时空的间断性和连续性的统一,由此否认运动的可能性。

西方哲学史

重点总结

红字为复习重点

古代哲学:

一、赫拉克利特的朴素辩证法

1、世界是一团永恒的活火

2、万物根据逻各斯而生成

3、对立面的同一

4、自然关于掩盖自己

二、巴门尼德的存在哲学

三、德谟克利特的原子论

四、普罗泰格拉:人是万物的尺度

五、苏格拉底的德性论

1、德性即知识

2、助产术

六、柏拉图的理念论

1、理念

2、可知世界与可感世界

七、亚里士多德的实体论1、方法论与知识观

2、本原——原因论

3、存在——实体论

4、柏拉图与亚里士多德哲学的异同

中古哲学

一、奥古斯丁

1、论自我意识

2、上帝的认识与信仰

3、上帝从无中创造世界

4、灵魂的不朽、堕落与获救

二、托马斯·阿奎那

1、哲学与神学的关系

2、上帝存在的证明

三、威廉·奥卡姆的唯名论思想

近代哲学

一、经验论和唯理论的异同

二、培根

1、四假相说

2、经验论的基本原则

三、笛卡尔

1、方法论和认识论

2、形而上学

四、斯宾诺莎

1、实体学说

2、认识论

3、伦理学

五、洛克:观念

六、莱布尼茨的单子论

七、巴克莱

1、感觉主义唯心论

2、非物质论

八、休谟的因果观

九、孟德斯鸠:地理环境决定论

十、卢梭的社会政治学说——人类不平等的起源和基础、社会不平等的发展阶段、社会契约论十、康德

1、哥白尼式的革命

2、理论理性

3、实践理性

4、判断力

十一、黑格尔

1、精神现象学

2、实体即主体

3、辩证法。

西方哲学史考试要点 Revised as of 23 November 2020 1、 简述柏拉图“洞穴”比喻的内容与启示。 假设人类居住在一个洞穴之中,有一条长长的过道通向外面。人类从一开始就住在这里,像囚徒一样双腿和脖子都被锁链锁住了,所以他们不能回头,只能看到眼前的事物。在他们之后有一堆火在燃烧,在火与囚徒之间有一条路和一道矮墙,简直就像是木偶戏的舞台。沿着矮墙,有一些人举着各式各样动物和人的雕像走来走去,火光把这些雕像投射到洞壁上,形成了各式各样的影子。由于那些囚徒生来就不能转身掉头,所以他们就把洞壁上的影子看作是真实的存在。假设有一天,不知因为什么原因,有一个囚徒挣脱了锁链,他回过头来,看到了火光,最初他的眼睛不习惯光亮,当然很痛苦,他会认为他所看到的不是真实的存在。但是当他习惯了之后就会发现,过去被看作是真实存在的东西不过是影像,眼前的东西才是真实的。再假设,他被拉出了洞穴,当他面对太阳的时候,一定会被阳光照得眼花缭乱,经 过一段时间之后,他终于发现,在太阳照耀下的外面的世界才是真实的世界。 柏拉图通过“洞穴”比喻来区分假相的世界和真实的世界,前者被称之为“可感世界”,后者被称之为“理念世界”,相当于我们所说的现象和本质。哲学家眼中的世界与日常生活中人们眼中的世界是不同的,甚至可以说正好相反。人们在日常生活中从来不会怀疑周围的事物的真实性,哲学家却告诉我们,眼前的世界不过是假相,假相背后的本质才是真实的存在,而真实的存在只有思想才能把握。哲学家是第一个自觉地走出洞穴的人,而他的神圣使命就是把人类从黑暗中引向光明。柏拉图的洞穴比喻明确区分了现象与本质,主张摒弃感觉经验,以思想把握真理, 既奠定了西方哲学此后2000多年的基本思路,也引发了一系列的哲学问题,例如本质与现象、一与多、一般与个别、共相与殊相、理性与感性等等。 2、 简述亚里士多德的科学分类的内容与现代意义。 亚里士多德讲所有科学只是的分成了三类:为着自身而被追求的知识是“理论知识”;为着行动而被追求的知识是“实践知识”;为着创作和制造而被追求的知识是“创制知识”。在形而上学第6卷第一章中,他又以知识的对象为依据,将上述三类知识作了更具体的区分。凡知识都以某种存在或种为对象,但有些知识并不过问对象是否存在以及是什么,只是以此为假设前提,这种知识就是各门具体的学科。然后,他又以知识的性质为依据区分才出理论,实践,创制三类知识。理论分为:物理学,数学,形而上学;实践分为:伦理学,家政学和政治学。创制分为:修辞学和论诗。 3、 简述亚里士多德形而上学概念。 从学科位置上讲是“物理学之后”的学科。从内涵上讲,它是“一门研究是者自身以及出于它的本性的属性的科学。”认为“是者”范围最广、地位最高。在他看来,形而上学研究的东西是超越任何其他学科的,其他学科的研究对象只是“是者”的某个部分或性质。从他所讲的“是者”的意义来看,形而上学就是要把握最抽象、最普遍的知识。形而上学的内容——实体说。1、“是者”的实体意义的逻辑分析依据:据亚里士多德自己认为,他的实体说的提出,依据之一是对“是”的逻辑功能的分析结果。对揭示“是者”的实体意义具有重要作用的“是”的逻辑功能:。(1)作为判断的联结词的功能。它起到了区分实体与属性的作用。(2)指称主词自身的功 能。它起到了揭示第一实体的作用。(3)表示被定义的概念与定义的等同的功能。它起到了揭示第一实体和第二实体的作用 4、 简述经院哲学唯实论与唯名论争论的焦点及其历史原因。 唯名论和唯实论之争是经院哲学内部的争论。 (一)争论的焦点:是关于一般(概念)或共相是否实在的问题,或者说究竟“一般”(共相)是实在的,还是“个别”(殊相)是实在的。 (二)历史原因:来源于3世纪的新柏拉图主义者波菲利提出认为是最高级的问题的三个问题:(1)共相是否独立存在,或者仅仅存在于理智之中(2)如果它们是独立存在,它们究竟是有形的,还是无形的(3)如果它们是无形的,它们究竟与感性事物相分离,还是存在于感性事物之中,并与之一致 (三)唯名论的观点:认为存在的事物都是个别的,心灵之外没有一般的对象。 不过有极端的唯名论和温和的唯名论的区分:极端的唯名论认为共相只是名词,如果说它们是实在的话,这种实在不过是“声音”而已。温和的唯名论认为共相是一般概念,是心灵对个别事物的个别性质加以概括或抽象而得的,概念只存在于心灵之中。 (四)唯实论的观点:认为共相既是心灵中的一般概念,又是这些概念所对应的外部实在。 唯实论也有极端派和温和派的区分: 极端的唯实论认为一般概念所对应的外部实在是与个别事物相分离的、更高级的存在。 温和派认为实在是存在于个别事物之中的一般本质。 (五)争论的哲学意义 争论的焦点实际上是希腊哲学中的柏拉图和亚里士多德着重探讨的一般与个别的关系问题,因此,争论就是在特殊情况下的哲学活动,是哲学基本派别斗争的特殊形式。列宁说:“当然,中世纪唯名论者同实在论者的斗争和唯物主义者同唯心主义者的斗争具有相似之处”。 (六)争论的社会意义:争论绝不是一场纯思辨的争论,是当时社会的政治斗争的反映。 5、 简述笛卡尔“我思故我在”的主要思想及其局限性。 笛卡尔认为既然现在知识真假难辨,最明智的办法莫过于对所有的知识来一次彻底的怀疑,把稍有疑惑的只是暂时放在一边,看能不能找到不正自明无可置疑的东西。于是,他果断地对知识采取了普遍怀疑的审查。他从普遍怀疑出发,首先肯定了“自我”的存在,在他看来,自我的存在完全是自明的,因为:我虽然怀疑一切,但有一件事我怎么也不能怀疑,那就是:“我在怀疑”这件事本身;而怀疑活动时思想活动,所以说我在怀疑,也就是说我在思想;既然我在怀疑,我在思想是无可怀疑的,那么作为怀疑活动主题的“自我”的存在也就确定可靠了。于是,笛卡尔得出了“我思故我在”这个着名的结论或公式。我思故我在乃是形而上学的第一原理,是笛卡尔整个哲学体系的基石。 局限性:笛卡尔对于哲学的伟大贡献就在于,他通过怀疑这种否定性的方式将思想的形式与思想的内容分开,由此而确立了主体的独立地位,并且以之为一切思想或认识的基础,然而,他把这一认识论的反思转化成为本体论的结果,即认为我是一个思想主体,却是不合法的。他通过将思维内容与思维形式区分开来的方式来确立主体的原则性,使他难免 二元论的困境,造成了心灵与物体,心灵与身体之间的关系问题。“我思故我在”这一命题仅仅确定了我在思维,并没有确定任何思维内容的真理性,而笛卡尔看来,这还有赖于我们对上帝存在的证明。 6、 论述大陆唯理论的主要代表人物及其主要思想。 笛卡尔:我思故我在、上帝存在、物质世界存在 斯宾诺莎:1、把获得最高的幸福(“至善”)作为哲学的目的。2、极力推崇几何学方法,用几何学方法来研究和阐述自己的哲学思想。斯宾诺莎的哲学研究方法明显受到了笛卡儿的影响。他认为哲学的正确方法是从真观念出发,并且不断地增加真观念的推理过程。3. 认为实体的定义是:“在自身内并通过自身而被认识的东西。”或者说“形成实体的概念,可以无需借助于他物的概念”。 认为实体也叫“神”或“自然”,或者说实体、神、自然是等同的、可以相互替换的概念。 莱布尼茨:单子论和神正论。莱布尼茨的单子论是在对以往的实体论的批判的基础上建立的。莱布尼茨认为1他提出的作为实体的“单子”是“组成复合物的单纯实体;‘单纯’就是没有部分的意思。”2单子固有的质是它的活动,因此单子是能动的,是无形的精神实体。3由于表象的清晰程度有差别,因此单子的质的程度产生了差别。差别分为三个等级。4有知觉能力的单子是决定万物的实体,世界也就是一个生生不息、常变常新的有机体。5虽然单子存在因表象的清晰程度而产生的差异性,但是,由于每一个单子都以自己的方式表象整个世界,所以单子的各个等级、各个程度之间不存在截然区别的界限,自然界的各个物种之间是连续的,同一物种内的各个个体之间也是连续的。6单子的连续性表现为运动的连续性,时间与空间的连续性。7单子的连续性还解决了困扰二元论的身心关 系问题。在此可看到心灵与身体是以特别密切的方式相互依存的。神正论:莱布尼茨认为关于自由和必然的大问题,特别是关于恶的产生和起源的问题,是哲学的基本问题之一。他认为对这个问题的解决是不能造成对神的不利的情况的。相反,他应是神的正确性的解释。 7、 论述英国经验论的主要代表人物及其主要思想。 洛克:洛克是第一个将经验论构造成为完整的理论体系的哲学家。洛克哲学的目的是探讨人类知识的起源、确定性和范围,以及信仰、意见和同意的各种根据和程度。洛克研究理智亦即我们的认识能力,把知识归结为观念,把观念归结为感觉经验,从心理学角度说明认识论问题。 贝克莱继承了洛克的经验论思想,意识到了其哲学中所蕴含的内在矛盾,认为如果坚持心外有物的唯物论立场,必将导致怀疑主义和无神论的后果,因此他着重发挥了洛克哲学的主观主义因素,试图从经验论的立场证明上帝的存在。贝克莱的目的是清楚洛克哲学中唯物主义因素,以经验论的方式论证上帝的存在,为信仰而服务。贝克莱哲学的突出特点是企图从感觉经验出发来证明超感觉经验的上帝,他的目的自始至终都是为上帝存在作论证。 休谟:真正彻底的经验论者是休谟,不过其彻底的经验论却产生了一个不彻底的结果,那就是“温和的怀疑论”。休谟是早期近代哲学中英国经验论的最后一位代表,他与贝克莱一样是从洛克的经验论出发的,不过他在经验论上比洛克和贝克莱更彻底,合乎逻辑地得出了怀疑主义的结论。休谟的怀疑论思想不仅使经验论的理想破灭了,而且也使唯理论的理想陷入了困境。 8、 论述康德三大批判的主要精神及其意义。