走进分子世界

- 格式:ppt

- 大小:639.50 KB

- 文档页数:34

探究分子构建生命的奥秘——8年级下《7.1走进分子世界》教案。

要探究分子结构如何构建生命,我们需要了解分子的基本概念。

所谓分子,就是由两个或两个以上原子通过共价键结合而成的化学物质,是构成物质世界的基本单元。

分子可通过多种方式配置而成不同的生物大分子,例如蛋白质、核酸和多糖等。

而正是这些大分子的不同组合和相互作用,才使得生命得以产生和维持。

进一步探究,我们可以了解到,生命的起源可以追溯到地球上的原始生物。

早期的生物体是单细胞生物,由细胞膜、核酸和蛋白质等生物大分子组成。

这些生物大分子具有独特的结构和功能,可以协同合作完成细胞内的各种活动,如代谢、生长、分裂等。

随着进化的深入,生物体逐渐演化出了复杂的组织器官和器官系统,也对生物大分子的结构和功能提出了更高的要求。

在具体的教学实践中,《7.1走进分子世界》课程为学生们呈现了生命大分子的奥秘,帮助学生理解分子结构如何构建生命。

课程涵盖了有机分子的基本概念、生物大分子的组成结构和基本功能,以及生物大分子在生物学中的应用。

同时,课程采用了多种教学手段,如课堂讲解、实验演示、参观展览、小组讨论等,使学生们能够全方位、多角度地了解生物大分子,并掌握相关实验操作技能。

针对这门课程,《7.1走进分子世界》的设计者们也做出了精心的准备和优化。

比如,他们针对学生普遍存在的“理论与实践割裂”问题,设计了大量的实验演示环节,让学生通过实践来巩固理论知识,并培养其观察能力和实验技能。

此外,课程还对生命科学相关的展览进行了参观,让学生可以亲身感受生命科学的奇妙之处,从而更加感性和直观地理解课程内容。

通过上述探究与教学实践,我们不仅可以了解到分子结构如何构建生命这一重要问题,还可以了解到如何通过科学教育来引导学生更深入地了解生命科学和研究方法。

于是,我们不难想象,这门课程对于学生更深入地理解生命科学和生命大分子的含义及相关领域的发展趋势至关重要。

我们期待更多的学生通过这类教育课程,能够展开更广泛、更深入的科学探究之路,为更好地服务人类健康和福祉做出贡献。

《走进分子世界》讲义一、引言当我们仰望星空,感叹宇宙的浩瀚无垠;当我们凝视微观世界,探索物质的本质,我们会发现,分子这个看似微小却又至关重要的存在,隐藏着无数的奥秘。

让我们一同走进分子世界,揭开它神秘的面纱。

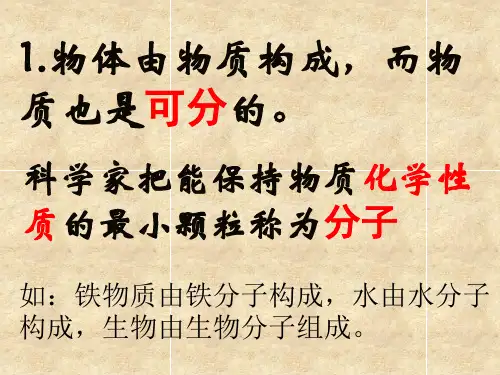

二、分子的定义与特征分子是保持物质化学性质的最小粒子。

这意味着,当一种物质的分子发生变化时,其化学性质也会随之改变。

分子非常小,小到我们用肉眼无法直接看到。

但通过先进的科学仪器,如电子显微镜,我们能够捕捉到它们的身影。

分子的体积和质量都极其微小,例如一个水分子的质量约为 3×10^-26 千克。

分子在不停地做无规则运动。

这一现象被称为分子的热运动。

例如,我们能闻到花香,就是因为花香分子在空气中不断运动,进入我们的鼻腔。

温度越高,分子的热运动越剧烈。

分子之间存在着相互作用力。

当分子间距离较小时,表现为斥力;当分子间距离较大时,表现为引力。

三、分子的构成分子由原子构成。

不同的原子按照一定的比例和方式结合,形成了各种各样的分子。

例如,水分子(H₂O)由两个氢原子和一个氧原子组成。

二氧化碳分子(CO₂)由一个碳原子和两个氧原子构成。

原子通过化学键结合形成分子。

化学键包括共价键、离子键等。

共价键是原子间通过共用电子对形成的化学键,如氢气分子(H₂)中的氢原子之间就是通过共价键结合的。

离子键则是通过阴阳离子之间的静电作用形成的,如氯化钠(NaCl)就是由钠离子(Na⁺)和氯离子(Cl⁻)通过离子键结合而成。

四、分子与物质的状态物质通常存在三种状态:固态、液态和气态。

分子的运动状态和相互作用力在不同状态下有所不同。

在固态中,分子排列紧密,有规则,分子间的距离较小,相互作用力较强,分子只能在固定的位置上振动。

液态时,分子间距离较大,分子的运动较为自由,可以在一定范围内流动,但仍存在一定的相互吸引力。

气态中,分子间距离很大,相互作用力很小,分子可以自由地向各个方向运动,充满整个容器。

五、分子与化学反应化学反应的本质是分子的破裂和原子的重新组合。

《走进分子世界》知识清单一、分子的概念分子是保持物质化学性质的最小微粒。

这意味着,如果把物质不断分割,分到一定程度,再分下去物质的化学性质就会发生改变。

这个“一定程度”就是分子的大小。

例如,水由水分子组成,当把水进行分割时,分割到水分子这个层面,水依然具有水的化学性质。

但如果把水分子再进一步分割,就不再是水这种物质了。

分子非常小,肉眼是无法直接看到的。

我们需要借助高倍显微镜或者其他先进的科学仪器才能对分子进行观察和研究。

二、分子的大小分子的直径通常在10^-10 米数量级。

为了让大家有更直观的感受,我们来做一个简单的比较。

如果把一个乒乓球看作是一个原子,那么整个地球就相当于一个分子。

可见,分子是极其微小的。

尽管分子如此微小,但科学家们还是通过各种方法测量出了一些常见分子的大小。

例如,水分子的直径约为 04 纳米,一个酒精分子的直径约为 05 纳米。

三、分子的运动分子是处于不断运动之中的。

扩散现象就是分子运动的有力证据。

比如,我们在房间里打开一瓶香水,过一会儿,整个房间都会充满香水的气味。

这是因为香水分子在空气中不断运动,从香水瓶扩散到了房间的各个角落。

同样,把一滴红墨水滴入清水中,过一段时间,整杯水都会变成红色。

这也是由于红墨水分子在水中不停地做无规则运动,逐渐扩散到了整杯水中。

分子的运动速度与温度有关。

温度越高,分子运动越剧烈;温度越低,分子运动越缓慢。

在日常生活中,我们可以通过晾晒衣服来让衣服变干。

这是因为在阳光的照射下,温度升高,水分子运动加快,更容易从衣服中扩散到空气中,从而使衣服变干。

四、分子间的作用力分子之间存在着相互作用力。

当分子间的距离较小时,分子间表现为斥力;当分子间的距离较大时,分子间表现为引力。

例如,固体和液体很难被压缩,就是因为分子间存在斥力。

而当我们把两个表面光滑的铅块压在一起时,它们会“粘”在一起,不容易分开,这是因为分子间存在引力。

但需要注意的是,分子间的引力和斥力是同时存在的,只是在不同的距离下,表现出来的力的性质不同。

教案:7.1 走进分子世界一、教学内容1. 分子动理论的基本观点:物质是由大量分子组成的,分子在不停地做无规则运动,分子间存在相互作用的引力和斥力。

2. 分子的运动:分子运动的快慢与温度有关,温度越高,分子运动越剧烈。

3. 分子间的相互作用:分子间存在引力和斥力,这两种力同时存在,决定了物质的宏观性质。

二、教学目标1. 让学生了解分子动理论的基本观点,知道物质是由分子组成的,分子在不停地做无规则运动。

2. 让学生理解分子运动的快慢与温度的关系,掌握温度对分子运动的影响。

3. 让学生了解分子间存在相互作用的引力和斥力,并理解这两种力在决定物质宏观性质中的作用。

三、教学难点与重点1. 教学难点:分子运动的快慢与温度的关系,分子间相互作用的引力和斥力的理解。

2. 教学重点:分子动理论的基本观点,分子间相互作用的引力和斥力。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、笔记本、笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示日常生活中的现象,如香味四溢的饭菜、湿衣服晾干等,引导学生思考这些现象与分子运动的关系。

2. 理论知识讲解:a. 介绍分子动理论的基本观点,解释物质是由分子组成的,分子在不停地做无规则运动。

b. 讲解温度对分子运动的影响,说明温度越高,分子运动越剧烈。

c. 阐述分子间存在相互作用的引力和斥力,并解释这两种力在决定物质宏观性质中的作用。

3. 例题讲解:通过示例题目,让学生理解分子运动的快慢与温度的关系,以及分子间相互作用的引力和斥力。

4. 随堂练习:布置一些有关分子动理论的练习题,让学生巩固所学知识。

六、板书设计1. 分子动理论的基本观点2. 温度与分子运动的关系3. 分子间的相互作用:引力和斥力七、作业设计1. 题目:根据分子动理论的基本观点,解释物质是由分子组成的,分子在不停地做无规则运动。

答案:物质是由大量分子组成的,分子在不停地做无规则运动,这是分子动理论的基本观点。

《走进分子世界》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 知识与技能:了解物质是由分子构成的,理解分子的性质,如分子间的作用力、分子运动等。

2. 过程与方法:通过实验观察分子的运动,学习使用科学的方法研究分子运动。

3. 情感态度价值观:认识到微观世界的奥妙,激发对科学探索的兴趣。

二、教学重难点:1. 教学重点:引导学生观察和思考分子的运动,理解分子的基本性质。

2. 教学难点:将宏观现象与微观分子世界联系起来,建立微观观念。

三、教学准备:1. 准备相关实验器材,如烧杯、水、红墨水、滴管、放大镜等。

2. 准备多媒体教学资源,如分子世界的动画视频、图片等。

3. 布置学生提前预习相关内容,准备问题回答。

4. 安排课堂讨论和实验任务的时间。

四、教学过程:1. 创设情境,引入新课教师演示实验:品红在水中扩散的实验。

学生观察现象,思考以下问题:(1)红水在扩散过程中颜色有什么变化?(2)为什么会发生扩散现象?学生通过观察现象,相互讨论后回答上述问题,从而激发学生对分子运动及分子概念的学习兴趣。

教师讲述:科学研究表明,物质是由分子、原子等微观粒子构成的,而分子和原子之间存在空隙,并且分子在永不停息地做无规则运动。

我们生活在物质世界中,经常能闻到各种物质的气息,品尝到各种食物的滋味,那么物质是由什么构成的呢?分子的运动又是怎样的呢?通过观察和研究,科学家们发现物质是由原子和分子构成的。

原子是构成物质的最小单位,它由带正电的原子核和围绕其周围的电子组成。

当原子结合形成分子时,它们会相互吸引并围绕彼此旋转。

在食物中,分子会运动并相互作用,形成我们品尝到的各种味道。

例如,甜味来自于糖分子的扩散,咸味来自于钠离子和氯离子的相互作用,而酸味则来自于氢离子的释放。

这些分子的运动速度和方向取决于温度、压力、电磁场以及其他环境因素。

分子运动理论是物理学的一个重要部分,它描述了物质和能量是如何相互转化的。

通过研究分子的运动,科学家们能够理解许多自然现象,如热力学、化学反应和量子力学。

《原子分子》走进分子世界当我们漫步在公园,呼吸着清新的空气,感受着微风的轻抚;当我们品尝着美味的食物,享受着其中的酸甜苦辣;当我们沉浸在花香四溢的花园,陶醉于那迷人的芬芳。

我们或许未曾想过,这一切的背后,都有着一个微小而神秘的世界在运作——那就是分子的世界。

分子,这个看似遥不可及的概念,其实与我们的日常生活息息相关。

从宏观的物体到微观的粒子,分子在其中扮演着至关重要的角色。

那么,究竟什么是分子呢?简单来说,分子是保持物质化学性质的最小粒子。

例如,水是由水分子组成的,氧气是由氧分子构成的,而二氧化碳则是由二氧化碳分子形成。

不同的物质由不同的分子构成,这也就决定了它们各自独特的性质。

分子的大小非常微小,如果把一个乒乓球比作一个原子,那么整个地球就相当于一个分子。

我们无法用肉眼直接看到分子,但科学家们通过先进的科学技术和实验方法,逐渐揭开了分子世界的神秘面纱。

想象一下,一个水分子由两个氢原子和一个氧原子通过共价键结合而成。

氢原子就像两个小巧的“伙伴”,紧紧地围绕着氧原子这个“核心”,形成了一个独特的结构。

这种结构决定了水的性质,比如它在常温下是液态,具有良好的溶解性等。

再看看氧气分子,由两个氧原子组成。

它们之间的结合方式使得氧气具有支持燃烧、供给呼吸等重要的作用。

分子之间并不是孤立存在的,它们之间存在着相互作用。

这种相互作用影响着物质的状态和性质。

比如,在固态时,分子之间的距离较小,相互作用力较强,分子只能在固定的位置上振动;而在气态时,分子之间的距离较大,相互作用力较弱,分子可以自由地运动。

温度的变化也会对分子的运动产生影响。

当温度升高时,分子的运动速度加快;当温度降低时,分子的运动速度减慢。

这就是为什么加热可以使固体融化变成液体,液体蒸发变成气体。

分子的世界充满了奇妙和未知。

科学家们通过不断地探索和研究,发现了许多关于分子的奥秘。

比如,在化学领域,通过研究分子的结构和反应,可以合成新的材料和药物,为人类的生活带来便利和福祉。

教案:走进分子世界第一章:分子的概念与特性教学目标:1. 了解分子的定义和基本特性。

2. 掌握分子的大小和组成。

3. 理解分子在物质中的作用。

教学内容:1. 分子定义:介绍分子的概念,解释分子是由两个或更多原子通过化学键连接而成的粒子。

2. 分子大小:介绍分子的尺寸,分子直径一般在0.1纳米到几纳米之间。

3. 分子组成:介绍分子的组成元素,包括氢、碳、氧、氮等。

4. 分子作用:讲解分子在物质中的作用,如构成物质的基本单位、参与化学反应等。

教学活动:1. 引入分子概念:通过展示分子模型或图片,引导学生思考分子的定义。

2. 分组讨论:让学生分组讨论分子的特性,如大小、组成等。

3. 实验观察:进行简单的实验,如水的沸腾,让学生观察分子的运动和作用。

4. 小组汇报:每组汇报分子的特性和作用,进行互动交流。

第二章:分子间的相互作用教学目标:1. 理解分子间相互作用的类型和特点。

2. 掌握分子间引力和斥力的概念。

3. 了解分子间相互作用对物质性质的影响。

教学内容:1. 分子间相互作用:介绍分子间相互作用的概念,包括范德华力、氢键等。

2. 分子间引力:介绍分子间引力的概念和特点,如万有引力、dipole-dipole 引力等。

3. 分子间斥力:介绍分子间斥力的概念和特点,如电子云的重叠排斥。

4. 分子间相互作用对物质性质的影响:讲解分子间相互作用对物质熔点、沸点、溶解度等性质的影响。

教学活动:1. 分子间相互作用概念:通过展示分子间相互作用的图示或模型,引导学生理解分子间相互作用的类型。

2. 分子间引力和斥力:让学生通过实验观察分子间引力和斥力的表现。

3. 物质性质分析:让学生分析不同分子间相互作用对物质性质的影响,如水的氢键作用导致其熔点和沸点较高。

4. 小组讨论:让学生分组讨论分子间相互作用对物质性质的影响,进行互动交流。

第三章:分子的运动与动力学教学目标:1. 理解分子的运动特性和动力学原理。

2. 掌握分子的平均动能和速率分布。

立足科学前沿,探索分子世界——8年级下《7.1走进分子世界》教案探索分子世界——8年级下《7.1走进分子世界》教案回顾分子,是化学家等科学家在研究物质性质和反应机理时所研究的最小化学单位。

那么如果我们能够深入地认识分子,掌握它的构成和性质,那么我们就能在很多领域做出更多的创新。

8年级下册的《7.1走进分子世界》教案就带领着我们走进分子的世界,研究分子的构成和性质。

1、热备前思考我们来看一组数据。

在2018年11月5日,两位美国科学家及一名英国科学家因研究分子的作用机制而获得2018年度诺贝尔化学奖。

这项研究让人们更好地理解了人体的基本化学过程和药物的作用机理。

如此,我们可以知道,对于分子的研究是极其重要的,有非常广阔的应用前景和深刻的现实意义。

2、探索分子世界的四个阶段2.1第一阶段:了解分子的定义和特点第一节,我们通过“动手实验—人类最先进的探测器”这一板块,了解到分子的定义和特点。

通过实验,我们不仅看到了分子的形状和大小等基本特征,也知道了各种分子的构成元素和性质有何不同。

此外,在教学过程中,老师会有意地让学生发挥想象力,去探讨一些问题,例如:分子的形状为什么会如此多样?分子可以用哪些词来形容?等等。

2.2 第二阶段:认识氢键当我们了解分子后,我们需要通过更精细的实验来破除固有的观念和常识,发现分子可带来的惊奇效果,并进一步了解其组成元素和力学性质。

在我们所接触到的化学实验中,氢键是一个重要的概念。

这一概念的提出让我们认识到,氢键是一种介于物质之间的主要相互作用,我们的了解和理解对用氢键制造原子间距离和空间控制等领域来说,具有极为深刻的意义。

2.3 第三阶段:认识化学键经过分子,我们终于走向化学键。

在化学键的学习中,我们逐渐会了解到原子之间是如何相互作用形成离子和共价键的。

学习中我们将着重介绍共价键,对于化学结构的理解,也将更加清晰。

此外,教学过程中的“课堂展示”环节,更是一个极好的实践机会。

课题:7.1走进分子世界【教学目标】1.通过活动了解人类在理解物质结构过程中采用的科学方法。

知道分子模型的主要内容,知道分子是保持物质化学性质的最小单元,对分子大小有一定的感性理解,会用图形、文字、语言描述分子模型。

2.知道显微镜在拓展人们的视觉范围、探测微观粒子方面的重要作用。

3.通过实验探究及生活中的现象,初步了解分子在做永不停息的运动,并能定性解释一些物理现象。

4.了解科学家是如何探索微观世界奥秘的,初步体会探究微观物质结构的模型方法。

5.了解纳米科学技术的初步内容,知道纳米材料的一些奇特性质及潜在的重要应用前景。

6.通过学习和活动激发学生学习物理的兴趣,产生进一步探究物质微观结构的欲望,养成学以致用的良好习惯。

进一步体会生活、物理、社会之间密不可分的关系。

【重点难点】1.重点:根据观察到的现象提出一种模型猜想,收集证据证实提出的猜想。

2.难点:建立分子结构模型。

【教具准备】Smart课件;一端封闭的玻璃管、着色的水、酒精,白纸、素描炭笔、放大镜,大烧杯、红墨水和滴管、热水和冷水,两个铅块、小刀、大钩码。

课堂练习(5题)1.下列关于“液体受热膨胀”原因的解释准确的是()A.分子的体积增大 B.分子运动已经不再受约束C.分子间的距离变大D.以上说法都有可能2.下列现象属于分子运动的是()A.水向低处流,说明水分子在运动B.水烧开时“白气”向上冒C.房间里洒了香水,满屋子里充满香味D.马路上汽车刚驶过,灰尘飞舞3.下列关于分子间的作用力的说法中准确的是()A.一根铁棒很难被拉断,这说明铁棒的分子间只存有引力B.液体非常容易流动,这说明液体分子间主要是斥力C.气体很容易被压缩的原因是因为气体分子间没有作用力D.分子间的距离减小,分子间的引力和斥力都增大4.将一块干净的玻璃片放入水中,再将玻璃片从水中水平慢慢地拿出来时,所用的力比平常拿这块玻璃的力_______,观看玻璃片的下方有___________,此现象说明了__________________。

7.1 走进分子世界教案 20242025学年苏科版八年级下册物理作为一名资深的幼儿园教师,我始终坚信,幼儿阶段是培养孩子探索世界和学习兴趣的关键时期。

因此,我设计了一次名为“走进分子世界”的物理课程,旨在通过生动有趣的活动,引导孩子们对物理产生浓厚的兴趣,培养他们的观察力、思考力和动手能力。

一、设计意图:本次课程的设计,我采用了情境教学法和实验教学法,让孩子们在实际操作和观察中,理解分子的基本性质和运动规律。

活动的目的是让孩子们认识到分子世界的存在,并了解分子是如何运动的,以及分子的运动与我们的生活有什么关系。

二、教学目标:1. 让孩子们了解分子的基本概念,知道分子的运动规律。

2. 培养孩子们的观察力、思考力和动手能力。

3. 激发孩子们对物理的兴趣,培养他们探索世界的欲望。

三、教学难点与重点:重点:分子的基本概念,分子的运动规律。

难点:分子运动的微观解释,分子运动与生活的关系。

四、教具与学具准备:教具:分子模型、显微镜、实验器材等。

学具:笔记本、彩笔、实验报告单等。

五、活动过程:1. 情境引入:通过一个有趣的故事,让孩子们了解到分子的存在,激发他们的兴趣。

2. 分子模型展示:用分子模型向孩子们展示分子的基本结构,让他们直观地感受到分子的存在。

3. 显微镜观察:引导孩子们用显微镜观察分子模型,让他们更加深入地了解分子的形态和特点。

4. 分子运动实验:让孩子们亲自动手进行实验,观察分子的运动规律,理解分子运动的微观解释。

5. 生活实例分析:通过分析生活中的一些现象,让孩子们了解分子运动与我们的生活有着密切的关系。

6. 小组讨论:让孩子们分组讨论,分享自己的观察和理解,培养他们的思考力和表达能力。

六、活动重难点:重点:分子的基本概念,分子的运动规律。

难点:分子运动的微观解释,分子运动与生活的关系。

七、课后反思及拓展延伸:课后,我认真反思了本次活动的过程和结果,认为孩子们在活动中表现出很高的兴趣和积极参与的态度,他们在实验中观察到了分子的运动规律,也理解了分子运动与生活的关系。

苏科版八年级下册第七章《从粒子到宇宙》7.1走进分子世界【知识梳理】一、分子模型1.认识微观结构的方法:根据观察到的现象提出一种结构模型的猜想,再收集证据来证实这种猜想,再弄清物质的内部结构。

2.分子:科学家提出物质由分子组成,把能保持物质化学性质的最小微粒就叫做分子。

如果把分子看成一个圆球形,则它的直径为10-10m的数量级。

3.物质是由大量分子组成的,分子间有空隙(1)水与酒精混合后总体积小于混合前水与酒精总体积,说明液体分子间存在空隙。

(2)用力在固态物体上打一下,在物体的表面上会出现一个凹坑,说明固体分子之间存在空隙。

(3)气体体积可以压缩,说明气体分子之间存在空隙。

二、分子的运动1.分子处在永不停息的无规则运动中,这种无规则运动叫做分子的热运动。

分子的运动不是外在原因导致的,而是分子本身的一种性质。

注意:分子热运动是大量分子的无规则运动,不是指单个分子的运动2.证明分子热运动的现象——扩散(1)扩散:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。

(2)固体、液体、气体均能发生扩散现象(3)扩散说明:分子处在永不停息的运动中;分子间有空隙实验一:固体的扩散实验二:液体的扩散实验三:气体的扩散注意:二氧化氮放在下面的目的是:防止二氧化氮的扩散现象被误认为是重力作用的结果。

实验结论:,固体、液体、气体的分子都在不停地做无规则运动。

3.分子热运动的特点:(1)温度越高,分子无规则运动越剧烈,扩散越快(2)在同样条件下,气体扩散最快,液体扩散较慢,固体扩散最慢,间接说明,气体分子间的空隙最大,液体其次,固体最小4.分子在运动的实例(1)固体分子:樟脑变小(升华现象);(2)液体分子:水蒸发(汽化现象);(3)气体分子:闻到各种气味注:灰尘等小颗粒物质的运动不能用分子动理论来解释。

三、分子间的相互作用1.证明分子间存在引力的实验①取两块断面磨平、干净的铅柱,将它们紧压后,可以在它的下面吊起一串钩码,说明分子间存在引力。

《走进分子世界》知识清单一、分子的发现在人类探索物质世界的历程中,对于物质的构成,经历了漫长而曲折的认识过程。

直到 19 世纪初,英国科学家道尔顿提出了近代原子学说,认为物质是由原子构成的。

但随着科学的发展,人们逐渐发现,原子并不是构成物质的最小微粒。

19 世纪末,科学家们通过研究发现了电子,从而打破了原子不可再分的观念。

进入 20 世纪,科学家们通过一系列实验和观察,逐渐认识到了分子的存在。

例如,在研究气体的性质时,发现气体可以被压缩,这表明气体分子之间存在着较大的空隙。

二、分子的概念分子是保持物质化学性质的最小微粒。

这意味着,一种物质如果由分子构成,那么分子一旦发生变化,物质的化学性质也就改变了。

比如,水由水分子构成,当水分子发生化学变化,变成了其他分子,水的化学性质也就不再存在。

分子的体积非常小,肉眼是无法直接看到的。

我们常见的一些微小颗粒,如灰尘,并不是单个分子,而是由大量分子组成的集合体。

三、分子的性质1、分子的质量和体积都很小一个水分子的质量约为 3×10⁻²⁶千克,一滴水中大约有 167×10²¹个水分子。

2、分子在不断地运动扩散现象是分子运动的有力证据。

比如,我们能闻到花香,就是因为花中的香气分子在空气中不断运动,进入了我们的鼻腔。

温度越高,分子的运动越剧烈。

在热锅中炒菜,比在冷锅中炒菜更容易闻到香味,就是因为温度高时,分子运动加快。

3、分子之间存在间隙固体、液体和气体中,分子间的间隙大小不同。

一般来说,气体分子间的间隙最大,液体次之,固体最小。

例如,将 50 毫升的酒精和 50 毫升的水混合,总体积小于 100 毫升,这就是因为分子之间存在间隙,彼此进入了对方的空隙中。

4、分子间存在相互作用力当分子间的距离较小时,表现为斥力;当分子间的距离较大时,表现为引力。

固体很难被压缩,是因为分子间的斥力较大;而固体又很难被拉伸,是因为分子间存在引力。