高密度电法工作方式

- 格式:docx

- 大小:16.03 KB

- 文档页数:4

高密度电法工作方式2008年08月29日星期五 06:30 P.M.一、电极检查。

将测线上的电极依次两个一组地与M、N测量输入端接通,每步的电极转换规律如下:第一步: M=1#,N=2#第二步: M=2#,N=3#……第五十九步: M=59#,N=60#.二、工作方式1、(WN)温纳它的电极排列规律是:A,M,N,B(其中A,B是供电电极,M,N是测量电极),随着极距系数n由n(MIN)逐渐增大到n(MAX),四个电极之间的间距也均匀拉开,设电极总数60,n(MIN)=1,n(MAX)=16,每步电极转换的规律如下所述:首先,n=n(MIN)=1,测量数据为57个:第一步: A=1#,M=2#,N=3#,B=4#;第二步: A=2#,M=3#,N=4#,B=5#;……第五十七步: A=57#,M=58#,N=59#,B=60#;接着,n=n+1=2,测量数据为54个:第一步: A=1#,M=3#,N=5#,B=7#;第二步: A=2#,M=4#,N=6#,B=8#;……第五十四步: A=54#,M=56#,N=58#,B=60#;最后,n=n(MAX)=16,测量数据为12个:第一步:A=1#,M=17#,N=33#,B=49#;第二步: A=2#,M=18#,N=34#,B=50#;……第十二步: A=12#,M=28#,N=44#,B=60#;显然,对应每一层位(n)的测量数据个数=(60-n×3),如果n=1~16,16个层位全部测量得到的完整的一个剖面,数据总数应该是552个。

2、(SB1)施伦贝尔1电极排列规律是:A,M,N,B测量过程中:MN固定不动,AB按隔离系数由小到大的顺序逐次移动,然后将MN 向前移动一个点距,再重复上诉过程。

数据按隔离系数由下到大的顺序分层存储,结果为矩形区域。

例如测定16层时,M=17#,N=18#,A=16#—1#移动,B=19#—34#移动(第一测深点)。

高密度电法应用技术一、工作原理高密度电法应用技术是近几年发展应用起来的地球物理电法勘探技术,其工作原理与传统的电法勘探基本相同,其地球物理前提是被勘探体中介质的电性差异。

通过向被勘探体加入一定电压、电流的直流电,由于被勘探体中介质不同或电性存在差异,致使被勘探体存在电位、电流异常,这种异常经过反演得到被勘探体内部结构。

高密度电法技术与传统的电法勘探相比,具有一个排列多电极同时作业、极距根据需要可以加密调整、野外工作效率高、勘探精度高、勘探深度大等优点。

二、G MD高密度电法仪性能指标及野外工作布置(一)仪器性能指标该仪器性能优越,与国外同类仪器相比,各项性能指标处于领先地位。

外业施工方便,一根电缆(10芯)覆盖整个剖面,国内首创,连接方便、灵活。

1、仪器性能指标参数(1) 最大电极通道数240道(2) 电位测量范围±10V,分辨率10μV(3) 电流测量范围±3A,分辨率0.01mA(4) 输入阻抗大于20MΩ(内部>100 MΩ)(5) 供电电流±3A,最大电压400V(6) 50Hz工频抑制≥60dB2、仪器性能指标测试结果高阻斜板高阻背斜(模型)直立铜板充水铜球(二)野外工作布置高密度电法技术野外工作测线布置根据勘探目的,结合场地情况(地质、地形等),进行布线设网。

电极数量、极距应根据勘探目标体的大小、埋深等因素进行选择。

下图为高密度电法野外工作示意图。

三、高密度电法应用领域高密度电法技术应用领域非常广阔,涉及到水利水电、公路、铁路、城市建设、环保、地矿等部门。

在水利水电部门,应用高密度电法技术,进行堤、坝的隐患(管涌、脱空、塌陷等)探测、江河水位探测、地下水位探测和找水等工作;在公路部门,应用高密度电法技术,进行地质构造探测(岩溶、断层破碎带、滑坡体等)、路基检测等;在地矿部门,高密度电法技术用来地质勘探、矿床探测等。

总之,高密度电法技术愈来愈来被工程界看好,其应用领域会被人们的实践不断扩大。

2 高密度电阻率法高密度电阻率法仍然是以岩、土导电性的差异为基础, 研究人工施加稳定电流场的作用下地中传导电流分布规律的一种电探方法。

因此, 它的理论基础与常规电阻率法相同,所不同的是方法技术。

高密度电阻率法野外测量时只需将全部电极( 几十至上百根) 置于观测剖面的各测点上, 然后利用程控电极转换装置和微机工程电测仪便可实现数据的快速和自动采集, 当将测量结果送入微机后, 还可对数据进行处理并给出关于地电断面分布的各种图示结果。

显然, 高密度电阻率勘探技术的运用与发展, 使电法勘探的智能化程度大大向前迈进了一步。

由于高密度电阻率法的上述特点, 相对于常规电阻率法而言, 它具有以下特点: ( 1 ) 电极布设是一次完成的, 这不仅减少了因电极设置而引起的故障和干扰, 而且为野外数据的快速和自动测量奠定了基础。

( 2 ) 能有效地进行多种电极排列方式的扫描测量, 因而可以获得较丰富的关于地电断面结构特征的地质信息。

(3) 野外数据采集实现了自动化或半自动化, 不仅采集速度快( 大约每一测点需2~5s) ,而且避免了由于手工操作所出现的错误。

(4)可以对资料进行预处理并显示剖面曲线形态, 脱机处理后还可自动绘制和打印各种成果图件。

(5)与传统的电阻率法相比, 成本低, 效率高, 信息丰富, 解释方便。

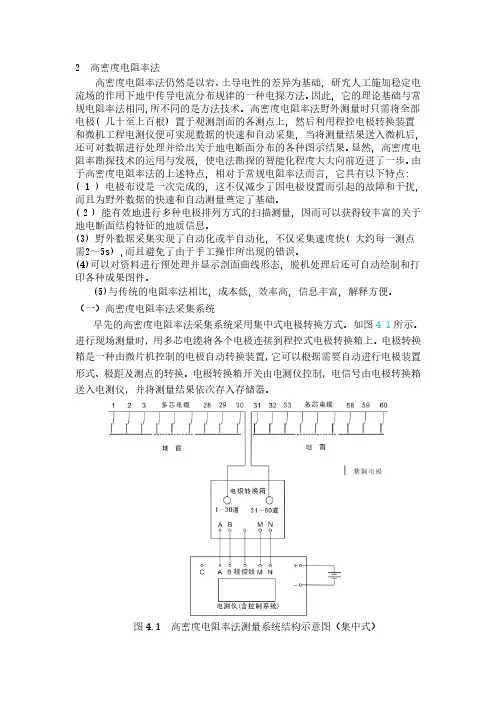

(一)高密度电阻率法采集系统早先的高密度电阻率法采集系统采用集中式电极转换方式。

如图4.1所示。

进行现场测量时,用多芯电缆将各个电极连接到程控式电极转换箱上。

电极转换箱是一种由微片机控制的电极自动转换装置,它可以根据需要自动进行电极装置形式、极距及测点的转换。

电极转换箱开关由电测仪控制,电信号由电极转换箱送入电测仪,并将测量结果依次存入存储器。

图4.1 高密度电阻率法测量系统结构示意图(集中式)随着技术的发展,高密度电法仪日趋成熟。

表现在:采用嵌入式工控机,大大提高系统的稳定性与可靠性;采用笔记本硬盘存储数据,可以满足野外长时间施工的工作需求;系统采用视窗化、嵌入式实时控制与处理软件,便于野外操作;可实现多种工作模式的转换,计算机与电测仪一体化,携带方便。

高密度电法的原理及应用1. 引言高密度电法(High-Density Electrical Method)是一种地球物理勘探方法,利用电流通过地下的传导率差异来揭示地下的电阻率变化。

该方法广泛应用于矿产资源勘探、地下水资源评价、环境地质调查等领域。

本文将介绍高密度电法的原理及其在不同领域的应用。

2. 高密度电法的原理高密度电法是一种电阻率测量方法,通过电极对地的注入电流和测量地下电势差来反推地下电阻率分布。

其原理基于地下不同岩石和介质的电导率不同,从而推断地下结构和成分变化。

高密度电法的原理如下: 1. 在地表上选取适当的测线布设电极,并在地下注入一定电流。

2. 通过一组电极对地的电流注入和另一组电极对地的电势差测量,得到地下电压分布图。

3. 根据电流和电压数据,计算地下电阻率分布。

4. 通过解释电阻率数据,推断地下的岩石类型、含水性、断层和构造等信息。

3. 高密度电法的应用3.1 矿产资源勘探高密度电法在矿产资源勘探中发挥着重要作用。

通过测量地下电阻率分布,可以推断不同岩石类型和含矿石层的存在。

应用高密度电法可以帮助勘探人员快速找到潜在的矿产资源,指导矿区的开发和利用。

3.2 地下水资源评价高密度电法在地下水资源评价中也具有广泛的应用。

地下水的存在和分布与地下岩层的含水性和渗透性有关,而这些特性可以通过电阻率来反映。

通过高密度电法测量,可以快速获取地下水含水层的位置、厚度和均匀性等信息,为地下水资源开发和保护提供重要依据。

3.3 环境地质调查高密度电法在环境地质调查中的应用也日益广泛。

例如,在城市土地开发过程中,为了评估土壤和地下水的环境质量,需要了解地下污染源的存在和扩散情况。

高密度电法可以通过测量电阻率来揭示地下的地质层分布和污染程度,为环境保护和治理提供重要信息。

4. 结论高密度电法是一种有效的地球物理勘探方法,应用广泛于矿产资源勘探、地下水资源评价和环境地质调查等领域。

通过测量地下电阻率分布,可以推断地下结构和成分变化,为资源开发和环境保护提供重要依据。

高密度电法作业流程及注意事项

一,根据要采集的地层数,结合地形图设计放线;并分派任务、谁导航,谁放线,谁打电极,谁定点、并在哪

几根电缆之间接中级器(蓄电池),谁操作仪器。

注意事项:为保证所采集的地层完整,两边至少需延长三百米,设计放线时需分派劳工,谁带几把线、几把电极、蓄电池到哪等着。

二,导航。

根据具体的地形图结合JPS,找桩子,指导准确的放线路径。

注意事项:JPS需注意精度,地形图需看懂。

三,放线。

根据前面导航人的指导,放出准确的电缆。

注意事项:尽量别让电极悬空,务必别让电缆打结,提高效率。

四,订电极。

让电极、电缆、大地三者接触良好。

注意事项:务必别把电极打在岩体,混凝土,和一些导电性能差,或绝缘体上以免影响所采集到的数据。

五,定点,并准确的接上中级器、蓄电池。

注意事项:检查之前订的电极。

并定出明显的地形起伏点,标出线路上或线路旁边一些标注物,如,电线杆、房子角、马路边、桥洞、悬崖低、悬崖上、山顶上。

抄坐标时需细心,画地形图时需认认真真。

六,开机,设参,自检,接地检,采集,保存。

注意事项:设参时注意设全,保存时保存两遍。

七,处理数据,做出资料。

高密度电法

高密度电法:是一种阵列勘探方法,它以岩、土导电性的差异为基础,研究人工施加稳定电流场的作用下地中传导电流分布规律。

野外测量时只需将全部电极( 几十至上百根) 置于观测剖面的各测点上, 然后利用程控电极转换装置和微机工程电测仪便可实现数据的快速和自动采集, 当将测量结果送入微机后, 还可对数据进行处理并给出关于地电断面分布的各种图示结果。

高密度电法实际上是集中了电剖面法和电测深法。

其原理与普通电阻率法相同.所不同的是在观测中设置了高密度的观测点。

关于阵列电探的思想早在20 世纪70 年代末期就有人开始考虑实施, 英国学者所设计的电测深偏置系统实际上就是高密度电法的最初模式。

80 年代中期, 日本地质计测株式会社曾借助电极转换板实现了野外高密度电阻率法的数据采集, 只是由于整体设计的不完善性, 这套设备没有充分发挥高密度电阻率法的优越性。

80 年代后期, 我国地矿部系统率先开展了高密度电阻率法及其应用技术研究, 从理论与实际结合的角度, 进一步探讨并完善了方法理论及有关技术问题, 研制成了约3 ~5 种类型的仪器。

近年来该方法先后在重大场地的工程地质调查、坝基及桥墩选址、采空区及地裂缝探测等众多工程勘查领域取得了明显的地质效果和显著的社会经济效益。

高密度电法的实施步骤1. 简介高密度电法是一种用来探测地下电阻率的地球物理方法。

该方法通过在地面上放置一系列电极,将电流注入地下,然后测量产生的电压,以确定地下材料的电阻率分布。

高密度电法的实施步骤包括实地布置电极、进行电流注入和电压测量、数据采集和处理等。

2. 实地布置电极在进行高密度电法实施之前,首先需要进行实地电极布置。

电极布置应考虑到地下的电阻率分布情况以及需要研究的目标。

一般来说,电极布置要遵循以下原则:•电极布置应尽可能覆盖研究区域的整个范围,以获得较为全面的电阻率数据。

•电极应远离任何可能影响测量的干扰源,如金属结构物或高压电缆等。

•电极布置需要考虑到实地情况,如地形、土壤类型等。

3. 进行电流注入和电压测量电流注入是高密度电法中的一项关键步骤。

电流注入需要通过电极将一定电流注入地下。

通常采用的方法是将电极对分为两组,分别为注入电极和测量电极。

注入电极负责注入电流,而测量电极则用于测量注入电流产生的电压。

在进行电流注入和电压测量时,需要注意以下事项:•确保电流源的稳定性,并根据实际情况选择合适的电流大小。

•确保电极与地下的良好接触,以减小测量误差。

•在电流注入时,需要保持一定时间,使电流的分布达到稳定。

4. 数据采集和处理完成电流注入和电压测量后,需要对所得的数据进行采集和处理。

数据采集和处理旨在获得地下电阻率分布的信息。

以下是一般的数据采集和处理步骤:•使用数据采集系统将电压数据记录下来,通常采用数字多道技术,以提高数据采集速度和精度。

•将采集到的数据导入计算机进行处理。

一般采用地球物理数据处理软件,如Res2Dinv或Res3Dinv等。

•利用适当的数学模型和反演算法,通过对数据进行反演计算,得到地下电阻率分布图。

5. 结果解释与分析得到地下电阻率分布图后,需要对结果进行解释和分析。

解释和分析结果需要考虑到地质背景、研究目标等因素。

以下是一些常见的解释和分析方法:•对比野外观测结果与地质地球物理模型,判断测量结果的可靠性和准确性。

高密度电法高密度电法即是高密度电阻率法,它是以岩、土导电性的差异为基础,研究人工施加稳定电流场的作用下地下传导电流分布规律的一种电探方法(一)特点:( 1 ) 电极布设是一次完成的, 这不仅减少了因电极设置而引起的故障和干扰, 而且为野外数据的快速和自动测量奠定了基础。

( 2 ) 能有效地进行多种电极排列方式的扫描测量, 因而可以获得较丰富的关于地电断面结构特征的地质信息。

(3) 野外数据采集实现了自动化或半自动化, 不仅采集速度快( 大约每一测点需2~5s) ,而且避免了由于手工操作所出现的错误。

(4)可以对资料进行预处理并显示剖面曲线形态, 脱机处理后还可自动绘制和打印各种成果图件。

(5)与传统的电阻率法相比, 成本低, 效率高, 信息丰富, 解释方便。

(二)高密度电阻率法采集系统:随着技术的发展,高密度电法仪日趋成熟。

表现在:采用嵌入式工控机,大大提高系统的稳定性与可靠性;采用笔记本硬盘存储数据,可以满足野外长时间施工的工作需求;系统采用视窗化、嵌入式实时控制与处理软件,便于野外操作;可实现多种工作模式的转换,计算机与电测仪一体化,携带方便。

新一代高密度电法仪多采用分布式设计。

所谓分布式是相对于集中式而言的,是指将电极转换功能放在电极上。

分布式智能电极器串联在多芯电缆上,地址随机分配,在任何位置都可以测量;实现滚动测量和多道、长剖面的连续测量图高密度电阻率法测量系统结构示意图系统可以做高密度电阻率测量,又可以同时做高密度极化率测量,应用范围宽。

常用装置:高密度电阻率法在一条剖面上布置一系列电极时可组合出十多种装置。

高密度电阻率法的电极排列原则上可采用二极方式,即当依次对某一电极供电时,同时利用其余全部电极依次进行电位测量,然后将测量结果按需要转换成相应的电极方式。

但对于目前单通道电测仪来讲,这样测量所费时间较长。

其次,当测量电极逐渐远离供电电极时,电位测量幅值变化较大,需要不断改变电源,不利于自动测量方式的实现。

高密度电法高密度电法即是高密度电阻率法,它是以岩、土导电性的差异为基础,研究人工施加稳定电流场的作用下地下传导电流分布规律的一种电探方法(一)特点:( 1 ) 电极布设是一次完成的, 这不仅减少了因电极设置而引起的故障和干扰, 而且为野外数据的快速和自动测量奠定了基础。

( 2 ) 能有效地进行多种电极排列方式的扫描测量, 因而可以获得较丰富的关于地电断面结构特征的地质信息。

(3) 野外数据采集实现了自动化或半自动化, 不仅采集速度快( 大约每一测点需2~5s) ,而且避免了由于手工操作所出现的错误。

(4)可以对资料进行预处理并显示剖面曲线形态, 脱机处理后还可自动绘制和打印各种成果图件。

(5)与传统的电阻率法相比, 成本低, 效率高, 信息丰富, 解释方便。

(二)高密度电阻率法采集系统:随着技术的发展,高密度电法仪日趋成熟。

表现在:采用嵌入式工控机,大大提高系统的稳定性与可靠性;采用笔记本硬盘存储数据,可以满足野外长时间施工的工作需求;系统采用视窗化、嵌入式实时控制与处理软件,便于野外操作;可实现多种工作模式的转换,计算机与电测仪一体化,携带方便。

新一代高密度电法仪多采用分布式设计。

所谓分布式是相对于集中式而言的,是指将电极转换功能放在电极上。

分布式智能电极器串联在多芯电缆上,地址随机分配,在任何位置都可以测量;实现滚动测量和多道、长剖面的连续测量图高密度电阻率法测量系统结构示意图系统可以做高密度电阻率测量,又可以同时做高密度极化率测量,应用范围宽。

常用装置:高密度电阻率法在一条剖面上布置一系列电极时可组合出十多种装置。

高密度电阻率法的电极排列原则上可采用二极方式,即当依次对某一电极供电时,同时利用其余全部电极依次进行电位测量,然后将测量结果按需要转换成相应的电极方式。

但对于目前单通道电测仪来讲,这样测量所费时间较长。

其次,当测量电极逐渐远离供电电极时,电位测量幅值变化较大,需要不断改变电源,不利于自动测量方式的实现。

高密度直流电法原理与测线布置探究1、高密度直流电法的原理及测线布置1.1 高密度电法的原理高密度电阻率法是以地下介质导电性差异为基础,通过观测和研究与这些差异有关人工电场的分布规律,可达到查明地下地质构造和寻找地下电性不均匀体(岩溶、风化层、滑坡体等)的一种地球物理勘探方法。

高密度电法的勘探原理,与一般电法勘探原理相同。

本文主要用三极法进行勘察预报。

1.2 测线布置长基岭隧道进口左线供电电极布置在距掌子面14m处,2个接收电极布置在供电电极后,各供电电极间距为4m。

测量电极向掌子面后方移动,每次移动间距为4m。

测量电极间的距离为4m。

通过移动测量电极,采集隧道周围岩石的视电阻率值,即可得到掌子面前方视电阻率相关比值等值线图。

2、长基岭隧道地质条件概况隧道区位于粤北凹褶束-韶关凹褶中的天门坳隆起区,地层复杂,断裂发育。

地质调绘显示,该隧道共发育和穿过13条断层,其走向为北北东向和北东向,南北向。

另外,隧道随处地层岩性复杂,构造复杂,岩溶发育,断层发育,地质条件极其复杂。

本次探测段所处的地层属于区域强岩溶段,小管道状岩溶泉,垂向分带为季节性变化带岩溶水,横向分带为补给径流区,在ZK91+100处见一处季节性岩溶泉,出露高程为301m处的洼地中,雨季流量5~20L/S,旱季斷流,长年不干。

该里程段物探勘测为3条断层,且三条断层均与隧道相交,切过沟系,极可能成为导水通道。

另CSA7ZK5钻孔稳定水位位于高程313.71m、CSA7ZK4钻孔位于孔深99.6m处涌水,即标高为206m,说明在此高程处存在岩溶通道压力水,水一直上升至孔口溢出,因此,隧道开挖至该断层处时,将出现渗水或突水的可能性极大。

3、探测结果及分析3.1高密度直流电法探测结果及分析通过洞内仪器探测,数据传输,解译,整理成图,ZK90+975~ZK91+015段的探测结果见图1。

图1 ZK90+975~ZK91+015段探测结果从上面的探测结果中可以看到,此次三级法超前探测反映掌子面前方距离为0~40m,视电阻率相关比值在低区域反映为蓝色,在高阻区域反映为红色,过渡颜色为黄色。

1 前言高密度电法是集激电剖面及激电测深为一体,采用高密[1]度布点,进行二维地电断面测量的一种勘探方法。

采用了程控式电极转换开关和高密度数字电测仪,在一条剖面上可以采集大量不同装置和不同极距的数据,经数据处理,便可获得相应的剖面图或断面图。

和常规电法相比,具有测点密度高、采集信息量大、人为干扰少、工作效率高等优点,已广泛用于矿产勘查、工程勘察与检测、寻找地下水等各领域。

2 高密度电法工作方法简述高密度电阻率法数据采集系统由主机、多路开关转换器、电极系三部分组成(见图1)。

多路电极转换器通过电缆控制电极系各电极的供电与测量状态;主机通过通讯电缆、供电电缆向多路电极转换器发出指令,控制电极供[2]电、测量接收并存贮测量数据。

数据采集结果自动存入主机,主机通过通讯软件把原始数据传输给计算机,计算机将数据转换成处理软件要求的格式,经相应处理模块进行畸变点剔除、地形校正的预处[3]理后,最终二维反演成图。

3 矿区概况矿区地处念青唐古拉山区,位于冈底斯—念青唐古拉板片次级构造单元念青唐古拉背断隆之东段。

矿区主要出露2地层为石炭系上统—二叠系下统来姑组二段(C P l )和三313段(C P l ),其中来姑组二段出露于工作区北部,岩性为31千枚状板岩夹变质石英砂岩,局部夹泥质板岩、硅质板岩;来姑组三段主要出露于工作区南部,岩性为灰色含砾砂质板岩[4]夹变质石英砂岩,局部夹灰岩、凝灰岩、泥质砂岩。

矿区内石膏矿体主要产于石炭系上统—二叠系下统来姑组二段及来姑组三段接触部位,矿体呈层状产出。

矿石多呈白色、褐黄色,条带状、条纹状构造,纤维集晶状结构。

矿体围岩主要为千枚状板岩与含砾砂质板岩。

根据收集的资料显示,千枚状板岩与含砾砂质板岩其电阻率变化范24围为n×10-n×10Ω·m;石膏为固体离子型导电矿物,其6电阻率较高,一般实验室测量结果都大于10Ω·m。

在理论上,石膏矿体电阻率比围岩要高出两个数量级以上,矿体[5]与围岩存在显著的电阻率差异。

世界有色金属高密度电法世界有色金属高密度电法概述有色金属是指除了铁、钢、铸铁以外的金属,主要包括铜、铝、镁、锌等。

高密度电法是一种非破坏性检测方法,可以用于有色金属材料的质量检测和缺陷检测。

原理高密度电法是利用交流电场作用于被检测物体时产生的感应电流来检测物体内部缺陷或异物的一种方法。

当交流电场作用于被检测物体时,如果物体内部存在缺陷或异物,则会在缺陷或异物周围形成感应电流,并对外部产生影响。

通过对外部影响的分析,可以判断出被检测物体内部是否存在缺陷或异物。

应用高密度电法广泛应用于有色金属材料的质量检测和缺陷检测。

具体应用包括:1. 无损探伤:高密度电法可以快速准确地发现有色金属材料中的裂纹、孔洞等表面和内部缺陷。

2. 材料分析:高密度电法可以通过对样品中不同元素产生的不同电阻率的测量,快速准确地分析样品中各种元素的含量和组成。

3. 金属加工:高密度电法可以用于检测金属加工过程中的质量问题,如焊接、铸造、锻造等。

4. 环境监测:高密度电法可以用于监测有色金属材料在不同环境下的腐蚀情况,以及水、土壤等环境中的有色金属污染情况。

优点高密度电法具有以下优点:1. 非破坏性:高密度电法不需要对被检测物体进行破坏性检测,可以保护被检测物体的完整性和使用价值。

2. 灵敏度高:高密度电法可以快速准确地发现微小缺陷和异物,对于质量控制具有重要意义。

3. 操作简单:高密度电法不需要复杂的设备和技术,可以在较短时间内进行检测,并且结果易于解释和理解。

4. 应用广泛:高密度电法可以应用于多种有色金属材料和领域,具有很大的应用前景。

缺点高密度电法也存在以下缺点:1. 适用范围有限:高密度电法只适用于有色金属材料的检测,对于其他材料和领域的应用受到限制。

2. 精度不高:高密度电法在某些情况下可能会出现误差,需要结合其他检测方法进行验证和确认。

3. 依赖性强:高密度电法的检测结果受到多种因素的影响,如温度、湿度、材料性质等,需要进行相应的校准和调整。

高密度电法操作规程

首先,高密度电法操作规程的第一步是进行仪器和设备的准备。

这包括检查电极、电缆、数据采集仪器等设备的完好性,确保设备

的正常工作。

同时,需要对勘探区域的地质情况进行充分的调查和

了解,以便确定合适的电极布设方案。

其次,对于电极的布设,需要根据勘探区域的地质特征和勘探

目的合理设置电极的间距和布设方式。

通常情况下,会采用直线、

网格或者等间距布设电极的方式,以确保数据的准确性和可靠性。

第三,进行数据采集和处理。

在进行高密度电法勘探时,需要

根据实际情况选择合适的电流电压参数,并按照预先设计的布设方

案进行数据采集。

采集完数据后,还需要对数据进行处理和解释,

包括数据的滤波、平滑、反演等步骤,以获得地下电阻率分布的准

确信息。

此外,在进行高密度电法操作时,还需要考虑现场安全和环境

保护等因素。

在选择勘探区域和设置电极时,需要遵守相关的安全

规定,确保勘探过程中不会对周围环境和人员造成危害。

总的来说,高密度电法操作规程涉及到仪器设备准备、电极布设、数据采集处理以及安全环保等多个方面,需要根据实际情况和勘探要求进行合理的规划和操作。

只有严格遵循规程,才能保证高密度电法勘探的准确性和可靠性。

直流电法、高密度电法和瞬变电磁法比较矿井直流电法勘探涵盖了巷道顶底板电测深法和矿井高密度电阻率法这两种方法,两者属于频率域,而矿井瞬变电磁法则为时间域的方法。

1直流电法技术的基本原理直流电法勘探是测定岩石电阻率的传统方法。

它通过一对接地电极把电流供入大地中,而通过另一对接地电极观测用于计算岩石电阻率所必需的电位或电位差信息(见图1)。

图1电法勘探工作原理示意图一个点电源0在均匀介质中的电场形态为球形(见图2),每个球壳为一个等电位面,不同等电位面上A、B两点会产生电位差,电位差的大小与其通过的介质的导电性(电阻率)有关。

此时通过直流电法仪测得A、B两点的电位差,即可计算出介质的视电阻率。

矿井直流电法勘探在井下巷道内安放物理场源和接收装置,因测点位置靠近勘探对象,缩短了目标体的探测距离,许多在地表无法探测到的较小规模地电异常体,在井下可获得较强异常响应,为提高电法勘探应用能力创造了有利条件。

巷道顶底板直流电测深法装置形式地下一定深度范围内横向电性变化情况,同时还可以观测垂向电性的变化特征,总体而言具固定MN法(施伦贝尔装置)工作布置方式为A---M-O-N---B,即以0点为中心,两边对称布置A、M、N、B四个电极四个电极按比例由近及远同步移动。

na(施伦贝谢尔)图1施伦贝谢尔对称四极测深法三极装置(常用于井下迎头超前探测)工作布置方式为A---M —0—N—B (*)。

即以0点为中心,两边对称布置M、N两个电极,A、M、N三极由近及远逐步移动,B极位于无穷远处。

图2 三极测深法示意图上述两种装置中A、B、均为供电电极,用于向岩层供电;M、N均为测量电极,用于探测地电场电压,根据测出的电流、电压值结合装置系数就可以换算出地层视电阻率值。

通过对不同深度地层的视电阻率值进行全方位探测和综合分析,就可以达到探测岩性或构造的目的。

矿井高密度电法巷道顶底板电测深法由于受其观测方式的制约,不仅测点稀,工作效率低信息量小,而且更难从多种电极排列去研究地电断面的特征、结构与分布。

高密度电法工作方式

2008年08月29日星期五 06:30 P.M.

一、电极检查。

将测线上的电极依次两个一组地与M、N测量输入端接通,每步的电极转换规律如下:

第一步: M=1#,N=2#

第二步: M=2#,N=3#

……

第五十九步: M=59#,N=60#.

二、工作方式

1、(WN)温纳

它的电极排列规律是:A,M,N,B(其中A,B是供电电极,M,N是测量电极),随着极距系数n由n(MIN)逐渐增大到n(MAX),四个电极之间的间距也均匀拉开,设电极总数60,n(MIN)=1,n(MAX)=16,每步电极转换的规律如下所述:

首先,n=n(MIN)=1,测量数据为57个:

第一步: A=1#,M=2#,N=3#,B=4#;

第二步: A=2#,M=3#,N=4#,B=5#;

……

第五十七步: A=57#,M=58#,N=59#,B=60#;

接着,n=n+1=2,测量数据为54个:

第一步: A=1#,M=3#,N=5#,B=7#;

第二步: A=2#,M=4#,N=6#,B=8#;

……

第五十四步: A=54#,M=56#,N=58#,B=60#;

最后,n=n(MAX)=16,测量数据为12个:

第一步:A=1#,M=17#,N=33#,B=49#;

第二步: A=2#,M=18#,N=34#,B=50#;

……

第十二步: A=12#,M=28#,N=44#,B=60#;

显然,对应每一层位(n)的测量数据个数=(60-n×3),如果n=1~16,16个层位全部测量得到的完整的一个剖面,数据总数应该是552个。

2、(SB1)施伦贝尔1

电极排列规律是:A,M,N,B测量过程中:

MN固定不动,AB按隔离系数由小到大的顺序逐次移动,然后将MN 向前移动一个点距,再重复上诉过程。

数据按隔离系数由下到大的顺序分层存储,结果为矩形区域。

例如测定16层时,M=17#,N=18#,A=16#—1#移动,B=19#—34#移动(第一测深点)。

当第二测深点时,A=17#开始,M=18#,N=119#,B=20#开始,方式同上。

之后,以此类推。

这种方法分辨率高,效率高,劳动力低。

3、(SB2)是施伦贝尔2

测量过程类似于温纳装置,但在整个测量过程中MN固定为一个点距,AM和NB 的距离随隔离系数逐次由小到大变化。

数据按隔离系数由小到大的顺序分层存储,结果为梯形区域。

4、(DP)偶极装置测量模式。

电极排列规律是:A,B,M,N,

至于每步转换的过程等与温纳法类同,不再赘述。

5、(DF)微分装置模式。

电极排列规律是:A,M,B,N,

6、(WS1)是温施1装置模式

假设温施间隔层数(CS)为3,在1~3层和施贝法跑极法类似,4~6层MN间隔变为3,7~9层变为5,依此类推。

7、(WS2)是温施2装置模式

假设温施间隔层数(CS)为3,在1~3层和施贝法跑极法类似,4~6层MN间隔变为3,7~9层变为5,依此类推。

8、(CB)是联剖装置测量模式。

它的特点是由ρsa,ρsb两组剖面数据所组成,首先是ρsa装置,电极排列规律是A,M,N,而将供电电极B固定在无穷远点,

ρsa测量完毕,系统自动暂停,下面要进行的ρsb测量模式,其电极排列特点是:M,N,B,而供电电极A要固定到无穷远处,所以在这暂停的间歇时间里,要恢复多路转换器的B电缆联接,断开它们之间的A电缆联接,并把A电缆联接到无穷远处的供电电极 A上。

一切就绪后,进行ρsa的测量.

ρsa装置也测量完毕之后,联剖装置测量结束,。

显示出的测量总数应该是上述ρsa和ρsb两组数据之和,即:如果在电极总数为60、n(MIN)=1、n(MAX)=16的情况下,联剖的测量数据应该有552×2=1104个。

9、(S3P)是单边三极连续滚动式测深装置。

供电电极B置于无穷远处,参与测线上电极转换的是A,M,N。

a. 电极转换规律描述:

假如测量定位从#1电极开始,最小极距系数n(MIN)=1,

最大极距系数n(MAX)=20。

首先,N= #1,M= #2,A= #3→#22测得第一组ρsa的数据20个。

然后,定位电极往前移一个

接着,N= #2,M= #3,A= #4→#23,测得第二组ρsa的数据20个;……每测得一组ρsa之后,定位电极就往前移一个,当移出30个电极之后,第一根电缆就已空出,可把它移接到#61→#90电极上;就这样不断往前移动测量,电缆依次腾出,可不断往前接续电极,实现了长测线的滚动测量。

设测线上的电极总数为60,n(MIN)=1,n(MAX)=20,则测量数据总数等于:(60—20—1)×20=780,可见这种摸式的数据采集量也是较大的,它的特点是能得到一个矩形的测深剖面,而且深部的分辨率也较高。

10、(3P1)是三极连续滚动式测深法。

供电电极B置于无穷远处,参与测线上电极转换的是A,M,N。

a.电极转换规律描述:

假若测量定位从#1电极开始,最小极距系数n(MIN)=1,

最大极距系数n(MAX)=20。

首先,N=#1,M=#2,A=#3?#22,测得第一组ρsa的数据20个;

接着,M=#22,N=#21,A=#20?#1,测得第一组ρsb的数据20个;

然后,定位电极往前移一个,

N=#2,M=#3,A=#4?#23,测得第二组ρsa的数据20个;

M=#23,N=#22,A=#21?#2,测得第二组ρsa的数据20个;

……

每测得一组ρsa和ρsb之后,定位电极就往前移一个,当移出30个电极之后,第一根电缆就已空出,可把它移接到#61?#90电极上;就这样不断往前移动测量,电缆依次腾出,可不断往前接续电极,实现了长测线的滚动测量。

设测线上的电极总数为60,n(MIN)=1,n(MAX)=20,则测量数据总数等于:(60-20-1)′(20′2)=1560,可见这种模式的数据采集量也是较大的,它的特点是能得到一个矩形的测深剖面,而且深部的分辨率也较高。

11、(3P2)是双边三极测深

供电电极B置于无穷远处,参与测线上的电极转换的是A,M,N。

a. 电极转换规律描述:

加入测量定位从一号电极开始,最小极距系数n(MIN)=1,

最大极系数n(MAX)=20

首先A=#1,M=#2,N=#3

A固定不动,然后移动MN,N=#3—#22,M=#2—#21移动测得第一组ρsa的数据。

接着定位电极A往前移一个,A=#2,M=#3,n=#4,M=#3—#22,N=#4—#23测得第二组ρsa 的数据。

然后定位电极A=#22,N=#21,M=#20,N=#21—#2,M=#20—#1测得第一组Rsb数据………………

每测得一组ρsb和ρsa之后,定位电极就往前移一位,当移出20个电极后,第一根电缆就已空出,可把它移到#121—#140电极上;就这样不断往前测量,电缆依次腾出,可不断往前接续电极,实现了长测线得滚动测量。

这种模式的数据采集量大,它的特点是能得到一个平行四边形的测深剖面,而且密度大,深部的分辨率较高。

12、(2p1)普通二极法

布线特点是:供电电极A和测量电极M在测线上移动,而供电电极B和测量电极N布置在无穷远处并与测线垂直。

测量时电极转换规律为:

首先:A=#1,M=#2, →A=#2, M=#3 ,60或120

然后:A=#1,M=#3, →A=#2, M=#4 ,60或120

13、(2P2)平行四边形二极法

布线特点是:供电电极A和测量电极M在测线上移动,而供电电极B和测量电极N布置在无穷远处并与测线垂直。

测量时电极转换规律为:

首先:A=#1,M=#2, →M=#3 ………… 直到最大层数

然后:A=#2,M=#3, →M=#4, ………… 直到最大层数

…………

14、(2P3)是环形二极法。

布极特点是:电极排列可以是直线,也可以是圆形或方形的封闭曲线状,参与电极转换的只有一个供电电极A和一个测量电极M,而另一个供电电极B和测

量电极N都固定在无穷远处。

所以要断开多路转换器<Ⅱ>和120道电极转换器与DZD-4之间的B电缆联接,而将DZD-4面板上B电缆和N电缆分别联接到布于无穷远处的B电极和N电极。

测量时的电极转换规律是:

首先,A=1#电极,M=2#,?3#,?……?60#;

然后,A=2#电极,M=3#,?4#,?……60#,?1#;

……

最后, A=60#电极,M=1#,?2#,?……59#;

可见,测量数据总数为60′59=3540,数据量是比较可观的,测量时间也是比较长的。

在测量过程中因故中断的现象难以避免,中断后再启动测量,就可通过设置起始电极号(CHO)的办法,使之从中断处继续测量。

需要说明的一点是:该装置模式下,没有极距间隔系数的限定,因此n(MIN)、n(MAX)没有意义,无须设置。