2020解析高考散文阅读题中的“句段作用”题

- 格式:pdf

- 大小:22.97 KB

- 文档页数:4

散文阅读之句段作用分析题【学习目标】1.掌握特殊句段在散文阅读中的作用。

2.了解句段作用分析题的答题方法,及规范答题注意事项。

一、题型分析:句段作用分析,就是选择“牵一发而动全身”的句子或段落,分析其在全篇结构思路中的作用。

这些句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落,它们在结构上、内容上有特殊作用,表达上富有特色。

二、例题回放1.高考真题(1)(2020年山东卷)《建水记》本文记建水城时,在饮食描写上花费了大量笔墨,对此你如何理解?(4分)【答案】①写饮食,就是写建水城独具特色的地方风物及其历史传承;②写饮食,就是写人的日常生活和城的烟火气息,这是文章所要表现的建水古城的城市品格。

(2)(2018年天津卷)《虹关何处落徽墨》文章在记叙寻墨的同时,为什么还用大量笔墨描绘虹关古村?(6分)【答案】①虹关具有优美的自然风光和丰厚的文化底蕴。

②虹关是徽墨的产地,徽墨也成就了虹关。

③虹关引发了作者的乡愁。

④增添了寻墨历程情趣,丰富了主题。

2.模拟题中同类型题举例:(1)(五岳联盟一模)《黄昏时分》结尾写安拉的《黄昏》和引用郁达夫写黄昏的诗作用有何不同?请简要分析。

(4分)【答案】①写安拉的《黄昏》是为了交代自己想到几个难忘的黄昏的原因,并通过对比,突出自己拥有的黄昏的美好。

②引用郁达夫写黄昏的诗,以营造黄昏美好的诗意氛围,突出黄昏的美好和值得期待,强化情感。

(2)(山东潍坊2021-2022高考模拟题)《向往黄河》文章最后为什么要写与常大爷的偶遇?请结合文本简要分析。

(4分)【答案】示例一:①照应上文作者参加的红色活动的主题,使文章的结构更严谨;②赋予了黄河红色文化精神,丰富了黄河的精神内涵,深化了文章的主旨。

三、答题方法总结:1. 总结句段作用分析题常见提问方式:2.分析角度:3.解题步骤:4.答案组织注意要点:四、针对性训练:阅读下面的文字,完成下面小题。

那一片幸存的原始林梁衡①像一场战争突然结束,2014年林区宣布了禁伐令,喧闹的伐木场顿时门前冷落车马稀。

高考语文:散文阅读四大题型详解一、作用题(一)标题的作用1.常考提问方式①标题的含义是什么?标题含义理解题能快捷、准确地考查出学生领悟作品内涵、初步鉴赏文学作品的能力。

这类题要求学生首先明确标题的表面义即字典义,然后弄清标题的语境义及延伸义,而语境义和延伸义一般与文章的主题有着直接的关系。

②标题的作用是什么?③为什么以此为标题?换成另一个标题好不好?④给文章取个合适的标题。

2.标题常见的作用①点名写作对象的特点和多层含义②表达作者主观感情和态度③揭示文章的主旨和哲理④成为文章的线索和构思思路⑤标题运用的修辞手法或写作手法的作用,如象征、比喻、一语双关等,有的标题对文中的人物和主题有象征作用。

⑥设置悬念,激发读者阅读兴趣解题思路:①题目含义:表面义、深层义。

②题目与表现手法的关系:运用何种修辞③题目与与文章结构关系:是否起到贯穿全文线索作用。

④题目与内容的关系:是否明确了时间、地点、人物、事件内容⑤题目与主旨情感的关系:是否揭示了文章的中心,表达了作者的情感。

⑥题目与人物命运的关系:是否暗示或揭示了人物的命运。

①明确标题含义:表层义、深层义。

②分析文章结构:与开头结尾的照应、文章的线索③标题与文章中心关系:本身的点题作用、揭示文章的中心内容④分析效果:注意题目本身特点(比喻等修辞、特定句式等);效果,生动形象、新颖含蓄、言简义丰、发人深思、引起读者思考及兴趣。

3.标题的含义一般标题有两层含义。

①联系表层含义即标题的字面义、常用义。

内容(词语的含义,点明写作对象、概括文章主要内容)。

②体会深层含义即比喻义、象征义、引申义等,往往是抽象的精神品质之类,常常是文章要揭示的中心。

答题步骤:第一步,理解标题的表层含义。

一般指的是其字典义或常用义。

第二步,体会标题的语境义(即比喻义、象征义、双关义和象征义等)。

第三步,联系全文内容,结合文章主旨,探究标题与文章中心的关系。

第四步,提炼整合答案。

答题模式:表层含义+深层含义+中心。

解析高考散文阅读题中的“句段作用”题散文阅读之“作用”一、整体分析结构思路作品的结构是指作者行文思路的外在表现,指作品的整体构思(布局谋篇)、行文线索以及段落间(各个部分和各个方面之间)的关系与安排。

1.整体构思(布局谋篇),包括文章结构的安排和材料的组织文章在结构上有三种层次关系。

第一种是相承,它包括承接关系和递进关系,通常表现为:由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情。

第二种是相并,它包括并列关系和对照关系,通常有并列式、对比式等。

第三种是相属,它包括总分关系和分总关系。

材料组织的方式有以下几种:①从时间上组织材料,②从空间(场面)上组织材料,③以物件(观察点)为中心组织材料,④以情感(或认识)过程来组织材料,⑤由实到虚、层层深入组织材料。

需要指出的是,组织材料的方式常常是线索本身;有时材料组织的呈现形式可以从全文的表现手法的角度考虑,如抑扬、虚实、对比等。

构思篇章的技巧有开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、设置线索、烘托铺垫、前后照应、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

2.行文线索散文的常用线索有感情线索、事物线索、人物线索、思绪线索、景物线索、行程线索、时间线索、空间线索等。

复杂的文章,线索不止一条。

抓线索,一要了解文章的体裁分类和表现手法。

以物喻人的散文一般以作者对“物”的理解或情感为线索,写景散文一般以游踪或某一景物为线索,叙事记人散文一般以事情发生、发展的过程或与人物交往的过程为线索,抒情散文往往以感情为线索。

阅读时抓住线索有助于我们了解文章的立意,把握文章的主旨。

二要注意文章标题(有的标题直接揭示线索)。

三要注意文中反复出现的词语、句子。

四要特别注意文中的议论、抒情部分,因为散文中的“情”,通常是文章组织材料的重要线索。

常见题型有:(1)直接梳理文章思路,答题时要根据事件发生的各个阶段,梳理出明晰的结构思路。

如文中有线索,可以按照线索归纳梳理。

(2)梳理作者思想感情(心理)变化。

知识梳理散文阅读中句段的作用既要考虑文章内容上的相关性,又要关注各部分之间的联系。

简单来说,从内容、结构、表达三个方面来分析。

1、内容:一般要概括语段写了什么。

很多学生会好奇为什么已知的东西还要表述出来,这其实出题老师想要考查学生回答问题的思维完整性,出题者除了要关注答案本身,还要看学生是如何一步步推出答案的;此外,还要联系作者的情感和文章中心来作答。

2、结构(1)分析首段的作用。

开篇点题,渲染气氛,总领全文,点明题旨,或表达与主旨相关的某种感情;也有的是开启或引起下文,为故事的情节发展作铺垫。

(2)分析文中语段的作用。

中间句子的作用结构上:文章中间的句段连接着上下文,所以有承上启下(概括上文某一内容,引起对下文的什么内容的叙写)或承接上文或引起下文的作用,并为故事的情节发展作铺垫。

内容上要联系中心回答。

(3)分析尾段以此结尾在文章中的作用末段一般是总结全文,呼应开头,点明题旨,深化中心,升华感情,或兼而有之;另外末段如果用问句结尾,不仅含蓄地点明全文主旨,升华作者的感情,还有引发读者思考的作用。

3、表达从表达上来看,主要涉及一些手法分析。

分析句段常见的手法很多,像表现手法、修辞手法、表达方式、句式、遣词造句、语言风格等。

需要根据不同句段可以具体分析。

小结:回答句段的作用可从两个方面组织答案:内容上:内容(本段)+手法(手法+运用+效果)+情感结构上:术语+内容(相关段)+效果表达上:表现手法、修辞手法、表达方式、句式、遣词造句、语言风格等典型例题例题一:2022届上海市杨浦区高三一模语文试题阅读下文,完成下列小题。

少年眼沈念①父亲说,岛很大,四面环水,通往岛上的路是乘船。

②船,那是一条多大的船,能迎风破浪吗?浪花飞溅到船头,打在甲板上,碎成一颗颗发亮的珠子,滚来滚去。

少年如此一想就来劲了。

他在山里生,山里长,对父亲描述的这片大水有着天生的好奇。

③夜船开的时间不短了,仍然是在一团墨黑中行进,船尾驾驶舱挂着一盏汽油灯,光亮如豆,随时要被风吹灭的样子。

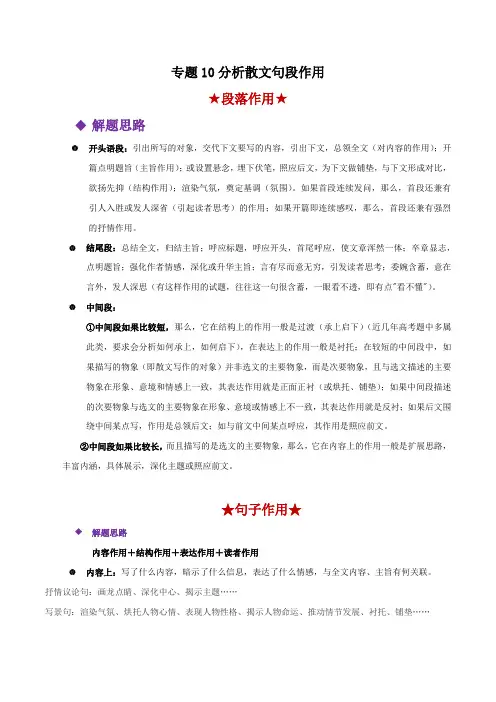

专题10分析散文句段作用★段落作用★◆解题思路开头语段:引出所写的对象,交代下文要写的内容,引出下文,总领全文(对内容的作用);开篇点明题旨(主旨作用);或设置悬念,埋下伏笔,照应后文,为下文做铺垫,与下文形成对比,欲扬先抑(结构作用);渲染气氛,奠定基调(氛围)。

如果首段连续发问,那么,首段还兼有引人入胜或发人深省(引起读者思考)的作用;如果开篇即连续感叹,那么,首段还兼有强烈的抒情作用。

结尾段:总结全文,归结主旨;呼应标题,呼应开头,首尾呼应,使文章浑然一体;卒章显志,点明题旨;强化作者情感,深化或升华主旨;言有尽而意无穷,引发读者思考;委婉含蓄,意在言外,发人深思(有这样作用的试题,往往这一句很含蓄,一眼看不透,即有点"看不懂")。

中间段:①中间段如果比较短,那么,它在结构上的作用一般是过渡(承上启下)(近几年高考题中多属此类,要求会分析如何承上,如何启下),在表达上的作用一般是衬托;在较短的中间段中,如果描写的物象(即散文写作的对象)并非选文的主要物象,而是次要物象,且与选文描述的主要物象在形象、意境和情感上一致,其表达作用就是正面正衬(或烘托、铺垫);如果中间段描述的次要物象与选文的主要物象在形象、意境或情感上不一致,其表达作用就是反衬;如果后文围绕中间某点写,作用是总领后文;如与前文中间某点呼应,其作用是照应前文。

②中间段如果比较长,而且描写的是选文的主要物象,那么,它在内容上的作用一般是扩展思路,丰富内涵,具体展示,深化主题或照应前文。

★句子作用★◆解题思路内容作用+结构作用+表达作用+读者作用内容上:写了什么内容,暗示了什么信息,表达了什么情感,与全文内容、主旨有何关联。

抒情议论句:画龙点睛、深化中心、揭示主题……写景句:渲染气氛、烘托人物心情、表现人物性格、揭示人物命运、推动情节发展、衬托、铺垫……结构上:在开头:设置悬念、引出下文、作铺垫、点题……(1)环境描写:点明故事发生的地点、环境,引出下文,为下文情节发展作铺垫(2)其他:开篇点题,奠定全文的感情基调;总领全文或引起下文,为下文情节发展作铺垫在文中:总结上文、承上启下(过渡)在结尾:点题、照应、升华主题反复出现的句段:突出主旨,强化感情;交代线索,前后呼应;运用反复,一唱三叹。

人生树下阅读下面的文字,完成文后题目。

人生树下王开岭①“维桑与梓,必恭敬止。

”语出《诗经·小雅·小弁》,意思是说:桑树梓树乃父母所栽,见之必肃立生敬。

父母者,为何要在舍前植这两种树呢?答案是“以遗子孙给蚕食、具器用者也”(《朱熹集传》),即让子孙有衣裳穿、有家具使。

后来,“桑梓”便成了“故里”“家乡”的代称。

②树非速生,非一季一岁之功,它耐受、持久、长命,伴着年轮涟漪和虬枝皴肤,它春华秋实、生生不息,像一位高寿的家族长老,俯看儿孙绕膝。

所谓“荫泽”“荫蔽”“荫佑”之说,皆缘于树。

有祖必有根,有宅必有树。

再穷的人家,也能给后人撑起一片盛大的荫凉。

这是祖辈赠予子嗣最简朴、最牢固的遗产了。

③幼时,父亲带我回山东的乡下祖宅,院子里有一棵粗壮的枣树,上筑鹊窝,下落石几。

逢孩子哭闹,祖母便将房梁上的吊篮勾下,摸出红油油的干枣来。

后来,老人去世,老屋拆迁,“老家”便没了。

虽非桑梓,但我知道,此树乃祖辈所植,在其下纳过凉、吃过枣子的,除了我,还有我的父亲,还有父亲的父亲……它是一轮轮人生的见证者,见证了他们从跌撞的蒙童、攀爬的顽少,变成拄杖的耄耋……④这样的树,犹若亲属。

⑤老人们讲,闹饥荒时,都是树先枯、人后亡,因为果腹的最后一样东西,是树皮。

人,只要熬到春天就不会饿死,这时候,树抽芽,野菜生,槐花、榆钱、椿叶、杨穗,都是好食材。

⑥几千年来,凡户居,必在一棵大树下;凡村首,必有一棵神采奕奕的老树。

无荫不成庐,无林不成族。

就像民谣里所唱,“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树”,“祖先故里叫什么,大槐树下老鸹窝”。

树,是家舍的象征,是地址的招幡。

它比屋高,比人久。

离家者,最后一眼看到的是它;返乡者,第一眼瞅见的也是它。

⑦游同里古镇,听到一个说法:江南的殷实人家,若生女婴,便在庭院栽一棵香樟,女儿待嫁时,树亦长成,媒婆在墙外看到了,即登门提亲;嫁女之际,家人将树伐下,做成两只大箱子,放入绸缎做嫁妆,取“两厢厮守”之意(谐音“两箱丝绸”)。

散文考点——作用题学习目标:熟练掌握并络活运用作用题一般答题角度和模式学习内容:①内容主题类:内容角度就是要考虑该内容对人物刻画、情感表达、基调奠定等方面的作用。

主题角度可考虑对主题有强化、深化、突出、揭示等作用。

内容答题格式:是为了写什么或为了说明什么(主要内容或主题),抒发了作者……感情,②结构上,不同位置、类型的句段在全文中的作用往往不同。

(1)①点明标题,开门见山。

②引起下文。

有一些文章开头虽不直接点题,但能引起下文。

或连续发问,发人深省,引发读者兴趣;或埋下伏笔,暗示下文呼应;或设置线索,暗示下文贯通;或设置悬念,暗示下文解释;或运用特殊语言,以照应结尾。

③奠定基调。

有的文章开头就展现思想深沉或情感饱满的特点,比如连续感叹,抒发强烈感情,为全文奠定感情基调。

④正反铺垫。

有的文章要写某个人、某件事或某个道理,但开头不直接写这些内容,而先去写别人、别的事或别个道理,这样就从正面或反面为要写的人、事、理作烘托、陪衬。

这种方法叫做铺垫。

无论是正面铺垫还是反面铺垫,其作用都是调动读者浓厚的阅读兴趣。

反面铺垫又叫对比。

(2)承上启下的过渡作用;前后呼应作用,或照应开头,或照应结尾;转换(折)作用,是全文内容、思路的转换(折);也有总领(引起)下文的作用。

(3)①结尾句段的作用一般是总结全文,点明题旨,深化中心,呼应开头,或兼而有之。

②结尾句段的作用也可能是委婉含蓄,意在言外,发人深思。

③结尾句段也有暗示主题或强化作者感情的作用。

另外,注意:(1)插入段的作用:与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系;对(2)反复出现的句子的作用:在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用;在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。

另外,它在表达上运用了反复的修辞手法,有强化或一唱三叹之效。

结构答题格式a.开门见山,总领下文。

b.引起下文:为下文写……埋下伏笔;为下文写……张本;呼应下文……;奠定了文章的情感基调;为……作铺垫;与下文……形成对比反衬,使文章有波澜。

2020高考语文二轮复习:散文阅读句段作用题专项练习含答案一、阅读下面的文字,完成1——3题。

给美君的第一封信龙应台①很多年以来,当被问到“你的人生有没有一件后悔的事”,我多半自以为豪情万丈地回说:“没有。

决定就是承担,不言悔。

”②但是现在,如果你问我是否后悔过什么,有的,美君,其中一件后悔的事,和你有关。

③我真的可以看见好多个你。

④我看见一个扎着两条粗辫子的女孩,跟着大人到山上去收租,一路上蹦蹦跳跳,时不时停下来采田边野花,又滔滔不绝地跟大人说话,清脆的童音和满山嘹亮的鸟鸣交错。

我看见一个穿阴丹士林旗袍的民国姑娘,在绸缎铺里手脚利落地剪布卖布,仪态大方地把客人送走,然后叉腰跟几个蛮横耍赖的士兵当街大声理论,寸步不让。

我看见一个神情焦虑的妇人手里紧紧抱着婴儿,在人潮汹涌的码头上盯着每一个下船的男人,寻找她失散的丈夫;天黑时,她蹲在一条水沟边,拎起铁锤钉钉子,搭建一个为孩子遮雨的棚屋。

我看见一个在寒冬的清晨蹑手蹑脚进厨房做四盒热便当的女人。

我看见一个姿态委屈、语调谦卑、为了孩子的学费向邻居朋友开口借钱的女人。

我看见一个赤脚坐在水泥地上编织渔网的女人,一个穿长筒雨靴涉进溪水割草喂猪的女人。

我看见一个对丈夫坚定宣布“我的女儿一样要上大学”的女人。

我看见一个身若飘絮、发如白芒的女人,在丈夫的告别式上不胜负荷地把头垂下……⑤我清清楚楚看见现在的你。

⑥你坐在轮椅中,外籍看护正在一口一口喂你流质的食物。

我坐在你面前,握着你满布黑斑的瘦弱的手,我的体温一定透过这一握传进你的心里,但同时我知道你不认得我。

⑦我后悔,为什么在你认得我的那么长的岁月里,没有知觉到:我可以,我应该,把你当一个女朋友看待?⑧女朋友们彼此之间做些什么?⑨我们常常约会——去看一场特别的电影,去听一次远方的乐团演奏,去欣赏一个难得看到的展览,去吃饭,去散步,去喝咖啡,去医院看一个共同的老友。

我曾经和两个同龄女友清晨五点摸黑到寒冷的擎天岗去看日出怎样点亮满山芒草。

高考语文阅读复习【分析散文的句段作用】讲义及练习解析分析散文的句段作用——紧扣内容与位置紧扣内容与位置分析句段作用对句段作用的分析,需要注意如下两点:1.从思想内容上考虑。

联系本句(段)的含意,突出强调了什么内容或揭示了什么意思。

揭示了文章的中心思想与作者在文中表现的情感态度。

2.从篇章结构分析。

句段在文中的作用,就是统帅全文、过渡、照应题目、前后呼应等作用。

句段的位置不同,作用也不相同。

另外有两个特殊点需要注意:一是表达角度,看所给文字在表达上具有怎样的特点,然后回答其作用;二是读者的作用,看能给读者带来什么作用。

这两个角度不常用,可作为答题时的参考。

[核心提示]高考对散文结构思路的考查往往以分析句段作用的形式出现。

这是因为具有特殊作用的句段是全文行文思路的表现。

理解开头段、结尾段、中间段、插入段作用,需要结合文章的主旨、情感、结构分析。

在分析段落作用题中,开头段的作用、插叙段的作用难度最大,需要认真对待。

突破点一开头段的作用[典例]文章开头一段“在柴达木,最具大气磅礴诗意的,当是昆仑山”,在文中具有怎样的作用?请结合全文加以分析。

(6分)[答题流程]请在空白处填入你的理解和分析。

第1步:审题目,明类型。

“文章开头一段”,指明段落在文中的位置,明确考查的是开头段的作用;“请结合全文加以分析”,告诉答题的角度和方法,观照全文,不能仅局限于具体的某一部分。

第2步:读文本,看文意。

本文是一篇写景抒情散文。

文章前半部分叙述了作者前往昆仑山游览的感受,对昆仑的高大巍峨、充满诗意进行了热情的赞美;后半部分写作者到达昆仑山口后发现,这里并没有想象中昆仑山的巍峨与雄浑,更没有神话传说和古代诗歌中的所谓“诗意”,有的只是涤荡心灵、让人灵魂获得升华的“崇高”,索南达杰的崇高。

第3步:先结构,再内容。

结构上①照应标题:文章的标题是柴达木的诗意,开头一段是“在柴达木,最具大气磅礴诗意的,当是昆仑山”,明确了柴达木诗意的所在。

解析高考散文阅读题中的“句段作用”题散文阅读之“作用”

一、整体分析结构思路

作品的结构是指作者行文思路的外在表现,指作品的整体构思(布局谋篇)、行文线索以及段落间(各个部分和各个方面之间)的关系与安排。

1.整体构思(布局谋篇),包括文章结构的安排和材料的组织

文章在结构上有三种层次关系。

第一种是相承,它包括承接关系和递进关系,通常表现为:由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情。

第二种是相并,它包括并列关系和对照关系,通常有并列式、对比式等。

第三种是相属,它包括总分关系和分总关系。

材料组织的方式有以下几种:①从时间上组织材料,②从空间(场面)上组织材料,③以物件(观察点)为中心组织材料,④以情感(或认识)过程来组织材料,⑤由实到虚、层层深入组织材料。

需要指出的是,组织材料的方式常常是线索本身;有时材料组织的呈现形式可以

从全文的表现手法的角度考虑,如抑扬、虚实、对比等。

构思篇章的技巧有开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、

设置线索、烘托铺垫、前后照应、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

2.行文线索

散文的常用线索有感情线索、事物线索、人物线索、思绪线索、景物线索、行程线索、

时间线索、空间线索等。

复杂的文章,线索不止一条。

抓线索,一要了解文章的体裁分类和表现手法。

以物喻人的散文一般以作者对“物”的

理解或情感为线索,写景散文一般以游踪或某一景物为线索,叙事记人散文一般以事情发生、发展的过程或与人物交往的过程为线索,抒情散文往往以感情为线索。

阅读时抓住线索有助于我们了解文章的立意,把握文章的主旨。

二要注意文章标题(有的标题直接揭示线索)。

三要注意文中反复出现的词语、句子。

四要特别注意文中的议论、抒情部分,因为散文中的

“情”,通常是文章组织材料的重要线索。

常见题型有:

(1)直接梳理文章思路,答题时要根据事件发生的各个阶段,梳理出明晰的结构思路。

如文中有线索,可以按照线索归纳梳理。

(2)梳理作者思想感情(心理)变化。

散文大都是流动的感情抒发,一般以感情为突破口,因此,在文章思路上经常考查作者思想感情(心理)发展的脉络,如2013年高考广东卷第18

题:“我”在过岭的三个阶段都有着丰富的心理感受,请结合全文进行分析。

2012年高考安徽卷第12题:文章前一部分回忆往事,请用简明的语言梳理这段往事中“我”的感情发

展脉络。

做此类题,必须用感情词(心理词)组织成合理的先后顺序,有的感情词(心理词)可以从原文中提取,有的则需要自己概括。

二、分析局部句段(开头、中间、结尾)的结构作用

(一)审题

1.审题要关注四点:

(1)所给句段在文内(或段中)的不同位置。

位置不同,作用不同,答题自然不同。

另外,注意所给句段的数量,如句子,是几个句

子;段,是一段还是几段,段数越多,答题越复杂。

(2)答题角度。

这一点最重要。

有给定角度的,如“结构中的作用”“内容上的表达作用”等;未给定角度的,只是笼统地问“×××(句/段)在文中有什么作用”。

(3)注意题干的暗示性。

如2009年高考全国卷Ⅱ《岳桦》第14题:第二段中,作者在描写长白山之行时插入了

一段事后的记忆。

这样写有什么作用?

该题干暗示了一个信息:插入。

由此自然明白“插入”起到“补充或解释”的作用。

(4)注意变式提问(明考?暗考?)。

如:文章为什么要从……写起,请分析开头一段的写作意图。

2、审读文本

(1)细读、深读所给句段,把握其内容、层次、表达特点

(2)立足句段,纵观全文,寻找所给句段与全文在内容、主题、情感和构思方面的内在

联系联系

3、思考角度和方法

角度:

(1)内容、主题(所选文段自身写了什么,对全文中心的作用及表达了什么感情)

内容角度就是要考虑该内容对人物刻画、情感表达、基调奠定等方面的作用。

主题角度可考虑对主题有强化、深化、突出、揭示等作用。

(2)结构、思路

开头、中间、结尾(术语见后文)

两个特殊角度:线索、思路

(3)表达技巧

表达技巧(衬托、对比、抑扬、应用、插叙、象征…)上的特点+表达技巧的作用。

(4)读者情感或心理

从这个角度可考虑有加深印象、激发情感、产生共鸣、深受启发、发人深思、催人想象、回味不尽、想象无穷,激发读者阅读的兴趣,激发读者的思考。

等作用。

上述角度有关涉就要分析归纳,没有关涉就不必强答。

方法:

(1)辨析几个易混的作用术语。

①内容和结构。

这两个词本来很好区分,可不少考生将其混为一谈。

像引出下文,为……做铺垫,总结全文,承上启下,伏笔照应都属结构之内;像写出……内容,交代……背景(原因),抒发……情感,营造……氛围都属内容之内。

当然,没有脱离内容而存在的形式,当

答“为下文写……(内容)做铺垫,与下文……内容形成对比”时,这已是含有内容、结构和表达作用了。

②总领下文和引出下文。

总领下文也是一种“引出下文”,不过,这段内容是全文内容的总写,只有这时,才叫“总领下文(全文)”,否则只能算“引出下文”。

③照应与过渡。

照应是上下文内容上的呼应与联系,前有交代,后有应接,一般距离较

远。

过渡是该句(段)必须同时含有紧承上文的内容和开启下文的文字。

过渡只是上下段的关系,没有距离;照应可以有距离,如首与尾的照应。

(2)防止两种倾向:

①答题不具体。

如只写出“过渡”,不详写由什么过渡到什么。

②面面俱到。

如回答“开头”的作用,则尽可能把所有的开头作用都写上去,这实际上是未读懂原文,不知道要从具体内容出发。

(二)开头、中间、结尾结构上的作用术语

开头作用:

1、首段的作用一般都是总领全文或引出下文××,点明题旨,开门见山、揭示主题或

者表达与主旨相关的某种感情。

或与下文××形成对比,或为下文做铺垫。

转换(转折)作

用,使全文内容、思路的转折(换)

2、如果首段连续发问,那么,首段还兼有引人入胜或激发读者思考的作用。

3、如果开篇即连续感叹,那么,首段还兼有强烈的抒情或者奠定感情基调作用。

4、如果首段是景物描写,而且首段描写的物象(即散文写作的对象)并非选文的主要

物象,而是次要物象,且与选文描述的主要物象在形象、意境和情感上一致,其表达作用就

是正面衬托(或烘托、铺垫)。

即:衬托主要物象的× ×特点,或为下文写主要物象做铺垫。

如果描述的次要物象与选文的主要物象在形象、意境或情感上不一致,其表达作用就是反衬主要物象(或与主要物象构成对比)。

还可以勾勒× ×环境,提供背景,或营造(渲染)某

种气氛,烘托人物形象(性格或心理)。

为下文的抒××情做铺垫。

中间作用:

1.中间段如果比较短,那么,它在结构上的作用一般是过渡,承接上文× ×内容,开启(引出)下文× ×内容;与上文× ×内容相照应,与下文× ×内容相呼应;为下文写× ×内容(抒情、议论)做铺垫。

2.中间段如果比较长,而且描写的是选文的主要物象。

那么,它结构的作用一般是:扩展思路,具体说明× ×观点;充实内容,丰富(主要物象的)内涵;深化主题或照应前文,

呼应上文××内容,照应下文××内容;为下文的抒情或议论做铺垫。

如果描写的是选文的次要物象,则表达上的主要作用是衬托(正衬或反衬、对比)

结尾段的作用

1、末段的作用一般是总结全文;点明题旨(揭示主题),卒章显志;深化中心(升华主

题);呼应开头,首尾呼应,使文章结构严谨;呼应文章题目;或兼而有之。

2、“委婉含蓄,意在言外,发人深省”。

“言有尽而意无穷,引发读者思考”试题只

针对最后一句发问,这一句偏偏又很含蓄,一眼看不透,即学生说的“看不懂”。

那么,“看不懂”正是写这一句的作用。

当然,我们不能直截了当的回答“作用是看不懂”,而要换一种委婉的说法。

3、暗示主题的作用

既然这一句放在末尾,又被命题人相中,那么,根据“卒章显其志”的传统技法,说明它可能与揭示主旨有关,只不过因其含蓄,所以它的作用不再是点明题旨,而是暗示主题。

4、可能还兼有强化作者感情

插入段的作用

1.与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系;

2.对全文中心起强化、突出作用;

3.在结构上宕开一笔,形成波澜;补充或解释;

4.充实文章内容,丰富内涵。

反复出现的句子的作用

1.在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用;

2.在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。

3.另外,它在表达上运用了反复的修辞手法,有强化或一唱三叹之效。