初一语文复习训练题

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:6

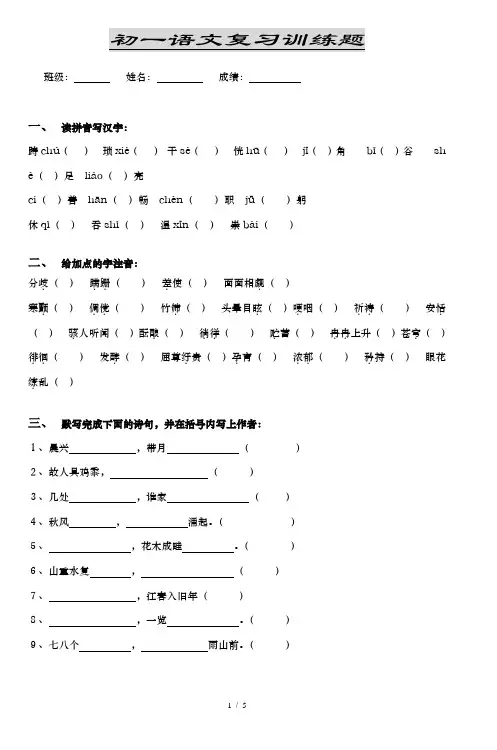

班级: 姓名: 成绩:一、 读拼音写汉字:踌ch ú( ) 琐xi è( ) 干s è( ) 恍h ū( ) j ī( )角 b ǐ( )谷 sh è( )足 li áo ( )亮ci ( )善 h ān ( )畅 ch èn ( )职 j ǖ( )躬休q ì( ) 吞sh ì( ) 温x īn ( ) 崇b ài ( )二、 给加点的字注音:分歧.( ) 蹒跚..( ) 差.使( ) 面面相觑.( ) 寒颤.( ) 倜傥..( ) 竹筛.( ) 头晕目眩.( )哽.咽( ) 祈祷..( ) 安恬.( ) 骇.人听闻( )酝酿.( ) 徜徉..( ) 贮.蓄( ) 冉冉..上升( )苍穹.( ) 徘徊..( ) 发酵.( ) 屈尊纡.贵( )孕.育( ) 浓郁..( ) 矜.持( ) 眼花缭.乱( )三、 默写完成下面的诗句,并在括号内写上作者:1、晨兴 ,带月 ( )2、故人具鸡黍, ( )3、几处 ,谁家 ( )4、秋风 , 涌起。

( )5、 ,花木成畦 。

( )6、山重水复 , ( )7、 ,江春入旧年( )8、 ,一览 。

( )9、七八个 , 雨山前。

( )10、,误入深处。

()四、文段阅读:(一)第六课的1~9段1、这几个文段选自课文全文通过对“”的乐趣和“”的乏味的对比,有力地批判腐朽的封建教育制度对儿童身心发展的束缚。

本文选自作者原名伟大的、、。

2、第一段中,能体现作者回忆百草园的缘由的句子是这个句子起了总括下文的作用。

3、根据选文部分的内容,说出“但那时却是我的乐园”中“那时”指说是“乐园”是因为。

4、给下面加点的字注音:确凿.()菜畦.()脑髓.()珊.瑚()长吟.()油蛉.()5、解释词语:人迹罕至:鉴赏:6、仔细读第二段,完成后面的问题:⑴这一段对百草园自然景物的描写,作者重点抓住了的景物作细致的描绘,请写出对重点景物描写的过渡句。

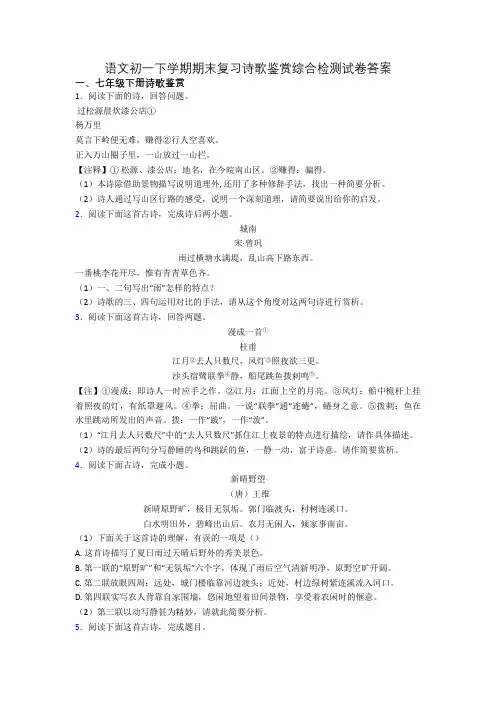

语文初一下学期期末复习诗歌鉴赏综合检测试卷答案一、七年级下册诗歌鉴赏1.阅读下面的诗,回答问题。

过松源晨炊漆公店①杨万里莫言下岭便无难,赚得②行人空喜欢。

正入万山圈子里,一山放过一山拦。

【注释】①松源、漆公店:地名,在今皖南山区。

②赚得:骗得。

(1)本诗除借助景物描写说明道理外, 还用了多种修辞手法,找出一种简要分析。

(2)诗人通过写山区行路的感受,说明一个深刻道理,请简要说出给你的启发。

2.阅读下面这首古诗,完成诗后两小题。

城南宋·曾巩雨过横塘水满堤,乱山高下路东西。

一番桃李花开尽,惟有青青草色齐。

(1)一、二句写出“雨”怎样的特点?(2)诗歌的三、四句运用对比的手法,请从这个角度对这两句诗进行赏析。

3.阅读下面这首古诗,回答两题。

漫成一首①杜甫江月②去人只数尺,风灯③照夜欲三更。

沙头宿鹭联拳④静,船尾跳鱼拨剌鸣⑤。

【注】①漫成:即诗人一时应手之作。

②江月:江面上空的月亮。

③风灯:船中桅杆上挂着照夜的灯,有纸罩避风。

④拳:屈曲。

一说“联拳”通“连蜷”,蜷身之意。

⑤拨剌:鱼在水里跳动所发出的声音。

拨:一作“跋”,一作“泼”。

(1)“江月去人只数尺”中的“去人只数尺”抓住江上夜景的特点进行描绘,请作具体描述。

(2)诗的最后两句分写静睡的鸟和跳跃的鱼,一静一动,富于诗意。

请作简要赏析。

4.阅读下面古诗,完成小题。

新晴野望(唐)王维新晴原野旷,极目无氛垢。

郭门临渡头,村树连溪口。

白水明田外,碧峰出山后。

农月无闲人,倾家事南亩。

(1)下面关于这首诗的理解,有误的一项是()A. 这首诗描写了夏日雨过天晴后野外的秀美景色。

B. 第一联的“原野旷”和“无氛垢”六个字,体现了雨后空气清新明净,原野空旷开阔。

C. 第二联放眼四周:远处,城门楼临靠河边渡头;近处,村边绿树紧连溪流入河口。

D. 第四联实写农人背靠自家围墙,悠闲地望着田间景物,享受着农闲时的惬意。

(2)第三联以动写静甚为精妙,请就此简要分析。

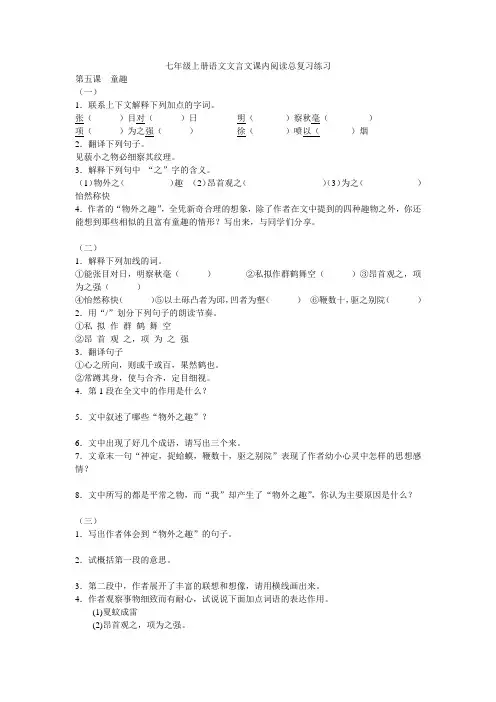

七年级上册语文文言文课内阅读总复习练习第五课童趣(一)1.联系上下文解释下列加点的字词。

张()目对()日明()察秋毫()项()为之强()徐()喷以()烟2.翻译下列句子。

见藐小之物必细察其纹理。

3.解释下列句中“之”字的含义。

(1)物外之()趣(2)昂首观之()(3)为之()怡然称快4.作者的“物外之趣”,全凭新奇合理的想象,除了作者在文中提到的四种趣物之外,你还能想到那些相似的且富有童趣的情形?写出来,与同学们分享。

(二)1.解释下列加线的词。

①能张目对日,明察秋毫()②私拟作群鹤舞空()③昂首观之,项为之强()④怡然称快()⑤以土砾凸者为邱,凹者为壑()⑥鞭数十,驱之别院()2.用“/”划分下列句子的朗读节奏。

①私拟作群鹤舞空②昂首观之,项为之强3.翻译句子①心之所向,则或千或百,果然鹤也。

②常蹲其身,使与合齐,定目细视。

4.第1段在全文中的作用是什么?5.文中叙述了哪些“物外之趣”?6.文中出现了好几个成语,请写出三个来。

7.文章末一句“神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院”表现了作者幼小心灵中怎样的思想感情?8.文中所写的都是平常之物,而“我”却产生了“物外之趣”,你认为主要原因是什么?(三)1.写出作者体会到“物外之趣”的句子。

2.试概括第一段的意思。

3.第二段中,作者展开了丰富的联想和想像,请用横线画出来。

4.作者观察事物细致而有耐心,试说说下面加点词语的表达作用。

(1)夏蚊成雷(2)昂首观之,项为之强。

(3)果如鹤唳云端,怡然称快。

(4)忽有庞然大物,拔山倒树而来。

5.用原文回答下面的问题。

(1)“拔山倒树”中的“山”实际上是指:。

“树”是指:。

(2)“见二虫斗草间”,这“虫”在作者眼中是:。

(3)“庞然大物"实为:。

6.找出文中写作者心情的词语,并分析其作用。

7.学习本文,你认为作者是什么样的人?第十课《论语》十则(一)1.给下列加点字注音:论语()不亦说乎()不愠()三省()罔()殆()2.填空:《论语》是记录的一部书。

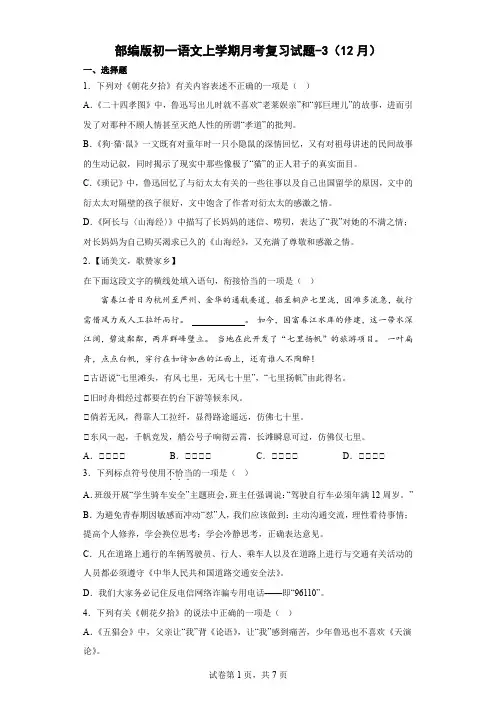

部编版初一语文上学期月考复习试题-3(12月)一、选择题1.下列对《朝花夕拾》有关内容表述不正确的一项是()A.《二十四孝图》中,鲁迅写出儿时就不喜欢“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”的故事,进而引发了对那种不顾人情甚至灭绝人性的所谓“孝道”的批判。

B.《狗·猫·鼠》一文既有对童年时一只小隐鼠的深情回忆,又有对祖母讲述的民间故事的生动记叙,同时揭示了现实中那些像极了“猫”的正人君子的真实面目。

C.《琐记》中,鲁迅回忆了与衍太太有关的一些往事以及自己出国留学的原因,文中的衍太太对隔壁的孩子很好,文中饱含了作者对衍太太的感激之情。

D.《阿长与〈山海经〉》中描写了长妈妈的迷信、唠叨,表达了“我”对她的不满之情;对长妈妈为自己购买渴求已久的《山海经》,又充满了尊敬和感激之情。

2.【诵美文,歌赞家乡】在下面这段文字的横线处填入语句,衔接恰当的一项是()富春江昔日为杭州至严州、金华的通航要道,船至桐庐七里泷,因滩多流急,航行需借风力或人工拉纤而行。

如今,因富春江水库的修建,这一带水深江阔,碧波粼粼,两岸群峰壁立。

当地在此开发了“七里扬帆”的旅游项目。

一叶扁舟,点点白帆,穿行在如诗如画的江面上,还有谁人不陶醉!①古语说“七里滩头,有风七里,无风七十里”,“七里扬帆”由此得名。

①旧时舟楫经过都要在钓台下游等候东风。

①倘若无风,得靠人工拉纤,显得路途遥远,仿佛七十里。

①东风一起,千帆竞发,艄公号子响彻云霄,长滩瞬息可过,仿佛仅七里。

A.①①①①B.①①①①C.①①①①D.①①①①3.下列标点符号使用不恰当...的一项是()A.班级开展“学生骑车安全”主题班会,班主任强调说:“驾驶自行车必须年满12周岁。

”B.为避免青春期因敏感而冲动“怼”人,我们应该做到:主动沟通交流,理性看待事情;提高个人修养,学会换位思考;学会冷静思考,正确表达意见。

C.凡在道路上通行的车辆驾驶员、行人、乘车人以及在道路上进行与交通有关活动的人员都必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

语文初一上册期末复习文言文质量检测试题带解析1一、文言文1.阅读下文,回答问题。

韩氏城①新城,期十五日而成。

段乔②为司空③,有一县后④二日,段乔执其变而囚之。

囚者之子走告封人⑤子高曰:“唯先生能活臣父之死,愿委之先生。

”子高曰:“诺。

”乃见段乔。

自扶而上城。

子高左右望曰:“美哉城乎!一大功矣,予必有厚赏矣!自古及今,功若此其大也,而能无有罪戮者,未尝有也。

”子高出,段乔使人夜解其吏之束缚而出之。

(注释)①城:修筑城墙。

②段乔:战国时韩国大臣,③司空;官名,主管建筑工程。

④后:拖延。

⑤封人:管理疆界的官。

话剧社要排演这个《吕氏春秋》中的故事,请完成相关任务。

(1)疏通词义。

①积累迁移法:由《陈太丘友期行》中“期”的积累,迁移可知选文中“期十五日而成”的“期”是之意。

②语境推断法:根据语境,可推测选文中“段乔执其吏而囚之”的“囚”是之意。

③查阅词典法:参考《古汉语词典》中的相关义项,“未尝有也”中“尝”的意思是,“段乔使人夜解其吏之束缚而出之”中的“使”的意思是。

(填序号)尝:①品尝;②试探;③曾经使:①假若;②旅造;③出使(2)疏通句意(用现代汉语写出下面句子的意思)。

美哉城乎!一大功矣,子必有厚赏矣!(3)表情要恰当。

囚者之子走告封人子高曰(表情甲):“唯先生能活臣父之死,愿委之先生。

”子高曰(表情乙):“诺。

”A愤怒 B.急切 C.得意 D.镇定①表情甲选择,因为。

②表情乙选择,因为。

(4)请帮助小华同学解答看完排演后的困惑。

小华:我好像没看懂啊!段乔为什么最终释放了那个被囚禁的官员?我:这得益于封人子高精妙的劝说艺术:。

2.课内文言文诫子书诸葛亮夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也。

非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!(1)解释下列句中划线的词。

①非淡泊无以明志(________)②非宁静无以致远(________)③非学无以广才(________)(2)用现代汉语翻译下列句子。

初一语文专题复习朝花夕拾名著阅读练习题及答案一、选择题1.下列关于《朝花夕拾》里面的人物介绍,不正确的一项是()A.“他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。

”这是描写的寿镜吾先生。

B.“这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。

”这是描写的范爱农。

C.“她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的,无论闹出什么乱子来,也决不去告诉各人的父母。

”这是描写的阿长(长妈妈)D.“黑瘦,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书,据说是穿衣服太模糊了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的。

”这是描写的藤野先生。

2.名著阅读。

根据以下提示写出人物名称。

(1)这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。

(_____)(2)他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。

(_____)(3)她生得黄胖而矮,说话时喜欢切切察察,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

(_____)3.(活动二)《从百草园到三味书屋》选自《朝花夕拾》,读文回答问题。

我疑心这是极好的的文章,因为读到这里,他.总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

文中的“他”指的是谁?4.下列有关名著内容表述有误的一项是()A.《阿长与〈山海经〉》中提到,“阿长”这个称呼是沿用以前对一个女工的称呼B.《二十四孝图》是一部封建孝道宣扬思想的著作C.《五猖会》写的是一种迎神赛会D.《狗•猫•鼠》写到了作者养猫的一段生活经历5.根据下列各句描写的内容写出相应名著中的人物。

(1)那怪笑道:“睡着,睡着!莫睬他!我有天罡数的变化,九齿的钉钯,怕什么法师、和尚、道士?”(《西游记》)______(2)头裹团花手帕,身穿纳锦云袍。

腰间双束虎筋绦,微露绣裙偏绡。

凤嘴弓鞋三寸,龙须膝裤金销。

手提宝剑怒声高,凶比月婆容貌。

(《西游记》)_______(3)假如她看见我们吃冰,一定和蔼地笑着说,“好,再吃一块。

初一语文上册期末复习诗歌鉴赏质量检测试卷带答案一、七年级上册诗歌鉴赏1.阅读下面这首诗,完成后面的题目。

秋词刘禹锡自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

(1)诗的一,二句表露了诗人怎样的心境?用的是什么手法?(2)赏析“晴空一鹤排云上”中的“排”字的妙处?2.阅读下面的古诗,完成后面小题秋词刘禹锡自古逄秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

(1)“睛空一鹤排云上”中的“排”字,有何妙处?刘禹锡在诗中只写冲天而上的一鹤,有何深意?(2)第一、二两句表露了刘禹锡怎样的心境?是用什么手法表现的?3.阅读《潼关》,回答问题。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关解不平。

(1)诗歌描绘了北方怎样的景象?(2)表现了作者怎样的情感?4.阅读下面一首古诗,完成下列小题。

次北固山下客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达,归雁洛阳边。

(1)展开合理想象,描绘“潮平两岸阔,风正一帆悬”所展现的画面。

(2)结合具体诗句,说说作者是如何通过写景来表现思乡之情的?5.诗歌赏析次北固山下王湾客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

(1)“乡书何处达?归雁洛阳边”运用了的修辞手法,全诗抒发了诗人的情怀。

(2)请简要分析“海日生残夜,江春入旧年”一句。

6.阅读下面的古诗,完成下面小题闻王昌龄左迁龙标遥有此寄李白杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

(1)诗歌中能直接体现作者对友人的感情的一个字是“________”。

(2)下列对诗歌理解不正确的一项是()A.诗歌首句写景,次句叙事,后两句抒情。

B.首句写景兼点时令,突出了杨花的美丽和子规啼叫的悦耳,使人赏心悦目。

C.诗中将无知无情的明月当成善解人意的人,寄托了诗人对友人的怀念和同情。

D.诗歌想象奇特,体现了李白诗的浪漫主义风格。

语文初一上册期末复习文言文综合试题含解析1一、文言文1.阅读下面甲、乙两段文言文,完成下面小题。

(甲)夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!(乙)初,亮自表后主曰:“成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有余饶。

至于臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。

若臣死之日不使内有余帛外有羸财以负陛下。

”及卒,如其所言。

(1)用“/”给下面的句子断句。

(限断三处)若臣死之日不使内有余帛外有羸财以负陛下(2)解释下列句子中画线的词。

①非宁静无以致远________②淫慢则不能励精________③遂成枯落________④以负陛下________(3)用现代汉语翻译下列句子。

①非学无以广才,非志无以成学。

②及卒,如其所言。

(4)甲文中有“非淡泊无以明志”一句,请从乙文中找出表明诸葛亮“淡泊”的相关内容,并用自己的话加以概括。

2.课外文言文愚人食盐昔有愚人,适①友人家,与主人共食。

嫌淡而无味。

主人既闻,乃益盐。

食之,甚美,遂自念曰:“所以美者,缘②有盐故。

”薄暮至家,母已具食。

曰:“有盐乎?”“有盐乎?”母出盐而怪之,但见儿惟食盐不食菜。

母曰:“安可如此?”愚人曰:“吾知天下之美味咸在盐中。

”愚人食盐不已,味败,反为其患天下之事皆然过则非惟无益反害之。

(选自《百喻经》)(注释)①适:到……去。

②缘:因为。

③味败:味觉败坏。

(1)下列各组句子中,划线字的意思相同的一项是()A.主人既闻/有闻而传之者B.缘有盐故/而两狼之并驱如故C.遂自念曰/遂成枯落D.愚人食盐不已/骨已尽矣(2)请用三条“/”给文中画线句子断句反为其患天下之事皆然过则非惟无益反害之(3)说说这则寓言的寓意是什么?3.阅读下文,完成小题。

(甲)一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

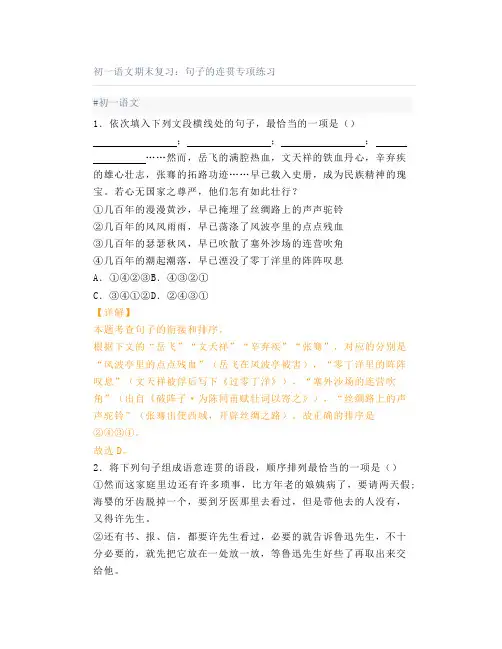

初一语文期末复习:句子的连贯专项练习#初一语文1.依次填入下列文段横线处的句子,最恰当的一项是();;;……然而,岳飞的满腔热血,文天祥的铁血丹心,辛弃疾的雄心壮志,张骞的拓路功迹……早已载入史册,成为民族精神的瑰宝。

若心无国家之尊严,他们怎有如此壮行?①几百年的漫漫黄沙,早已掩埋了丝绸路上的声声驼铃②几百年的风风雨雨,早已荡涤了风波亭里的点点残血③几百年的瑟瑟秋风,早已吹散了塞外沙场的连营吹角④几百年的潮起潮落,早已湮没了零丁洋里的阵阵叹息A.①④②③B.④③②①C.③④①②D.②④③①【详解】本题考查句子的衔接和排序。

根据下文的“岳飞”“文天祥”“辛弃疾”“张骞”,对应的分别是“风波亭里的点点残血”(岳飞在风波亭被害),“零丁洋里的阵阵叹息”(文天祥被俘后写下《过零丁洋》),“塞外沙场的连营吹角”(出自《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》),“丝绸路上的声声驼铃”(张骞出使西域,开辟丝绸之路)。

故正确的排序是②④③①。

故选D。

2.将下列句子组成语意连贯的语段,顺序排列最恰当的一项是()①然而这家庭里边还有许多琐事,比方年老的娘姨病了,要请两天假;海婴的牙齿脱掉一个,要到牙医那里去看过,但是带他去的人没有,又得许先生。

②还有书、报、信,都要许先生看过,必要的就告诉鲁迅先生,不十分必要的,就先把它放在一处放一放,等鲁迅先生好些了再取出来交给他。

③而后拿出钱来,嘱咐好了娘姨,只买几块糖而不准让他格外地多买。

④来看鲁迅先生的人,多半都不到楼上来了,为的请鲁迅先生好好静养,所以把客人这些事也推到许先生身上来了。

⑤海婴在幼稚园里读书,又是买铅笔,买皮球,还有临时出些个花头,跑上楼来了,说要吃什么花生糖,什么牛奶糖,他上楼来是一边跑着一边喊着,许先生连忙拉住了他,拉他下了楼才跟他讲:“爸爸病啦!”A.④①⑤③②B.④①②⑤③C.⑤④③②①D.④②①⑤③【详解】通读五个句子可知,②④写关于鲁迅的事情;①③⑤写的是其他家庭琐事;③句语意紧承⑤句。

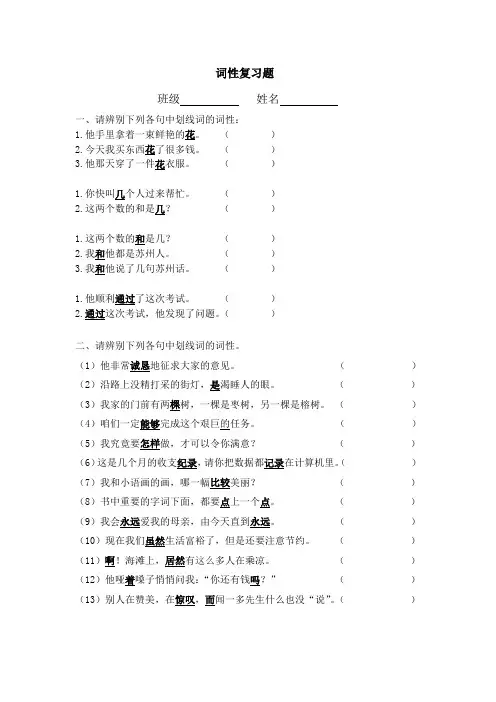

词性复习题班级姓名一、请辨别下列各句中划线词的词性:1.他手里拿着一束鲜艳的花。

()2.今天我买东西花了很多钱。

()3.他那天穿了一件花衣服。

()1.你快叫几个人过来帮忙。

()2.这两个数的和是几?()1.这两个数的和是几?()2.我和他都是苏州人。

()3.我和他说了几句苏州话。

()1.他顺利通过了这次考试。

()2.通过这次考试,他发现了问题。

()二、请辨别下列各句中划线词的词性。

(1)他非常诚恳地征求大家的意见。

()(2)沿路上没精打采的街灯,是渴睡人的眼。

()(3)我家的门前有两棵树,一棵是枣树,另一棵是榕树。

()(4)咱们一定能够完成这个艰巨的任务。

()(5)我究竟要怎样做,才可以令你满意?()(6)这是几个月的收支纪录,请你把数据都记录在计算机里。

()(7)我和小语画的画,哪一幅比较美丽?()(8)书中重要的字词下面,都要点上一个点。

()(9)我会永远爱我的母亲,由今天直到永远。

()(10)现在我们虽然生活富裕了,但是还要注意节约。

()(11)啊!海滩上,居然有这么多人在乘凉。

()(12)他哑着嗓子悄悄问我:“你还有钱吗?”()(13)别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生什么也没“说”。

()答案词性复习题班级姓名一、请辨别下列各句中划线词的词性:1.他手里拿着一束鲜艳的花。

(名词)2.今天我买东西花了很多钱。

(动词)3.他那天穿了一件花衣服。

(形容词)1.你快叫几个人过来帮忙。

(数词)2.这两个数的和是几?(代词)1.这两个数的和是几?(名词)2.我和他都是苏州人。

(连词)3.我和他说了几句苏州话。

(介词)1.他顺利通过了这次考试。

(动词)2.通过这次考试,他发现了问题。

(介词)二、请辨别下列各句中划线词的词性。

(1)他非常诚恳地征求大家的意见。

(形容词)(2)沿路上没精打采的街灯,是渴睡人的眼。

(动词,表判断)(3)我家的门前有两棵树,一棵是枣树,另一棵是榕树。

(量词)(4)咱们一定能够完成这个艰巨的任务。

初一语文基础知识专项训练及答案一、词语搭配1. 在下列词语中选出意思相同或相近的词语。

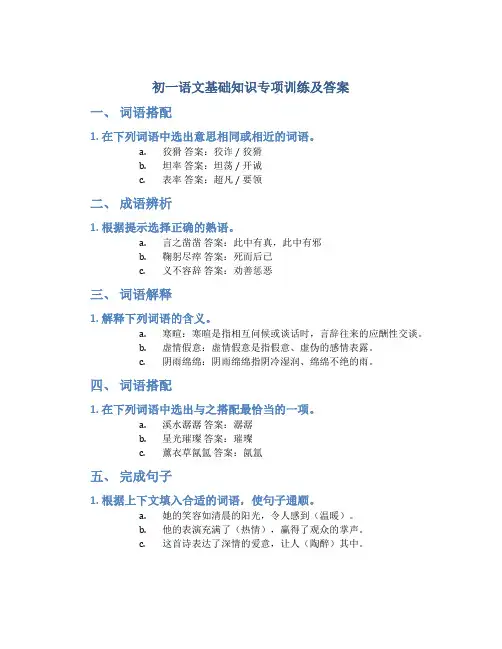

a.狡猾答案:狡诈 / 狡猾b.坦率答案:坦荡 / 开诚c.表率答案:超凡 / 要领二、成语辨析1. 根据提示选择正确的熟语。

a.言之凿凿答案:此中有真,此中有邪b.鞠躬尽瘁答案:死而后已c.义不容辞答案:劝善惩恶三、词语解释1. 解释下列词语的含义。

a.寒暄:寒暄是指相互问候或谈话时,言辞往来的应酬性交谈。

b.虚情假意:虚情假意是指假意、虚伪的感情表露。

c.阴雨绵绵:阴雨绵绵指阴冷湿润、绵绵不绝的雨。

四、词语搭配1. 在下列词语中选出与之搭配最恰当的一项。

a.溪水潺潺答案:潺潺b.星光璀璨答案:璀璨c.薰衣草氤氲答案:氤氲五、完成句子1. 根据上下文填入合适的词语,使句子通顺。

a.她的笑容如清晨的阳光,令人感到(温暖)。

b.他的表演充满了(热情),赢得了观众的掌声。

c.这首诗表达了深情的爱意,让人(陶醉)其中。

六、词语搭配1. 请选择正确的词语搭配组合。

a.睿智答案:睿智而明b.胆小答案:胆小如鼠c.孝顺答案:孝顺父母七、完成句子1. 根据上下文填入合适的词语,使句子通顺。

a.他的品行(高尚),深受同事们的尊敬。

b.孩子们(天真)活泼,让人感到温暖。

c.这件事让我(忧虑)不安,一直放在心里。

八、作文1. 根据下面的题目写一篇不少于200字的作文并注意正确使用标点符号。

题目:我的家乡我的家乡在一个山脚下小村庄里,这里四季如春,美丽的风景吸引着很多游客前来。

村庄周围环绕着青山,河水从山间流过,清澈见底。

村民勤劳朴实,他们种庄稼、养牲畜,一年四季都忙碌着。

在我心中,家乡是一个充满温暖和美好回忆的地方。

每当我远离家乡,总会怀念家乡的山林和乡亲们的笑容。

以上是初一语文基础知识专项训练及答案的内容,希望对您有所帮助。

为⼤家整理的初⼀年级语⽂期末复习题及答案的⽂章,供⼤家学习参考!更多最新信息请点击四、病⽂修改(10分) 27、阅读下⾯短⽂,按要求进⾏修改。

要求:⑴所有的修改⼀律⽤修改符号在原⽂修改; ⑵⽂中有多个错别字,请改其中两个(如果多改,按前两个计分);(2分) ⑶⽂中有三处病句,请修改;(6分) ⑷⽂中标点符号有两处明显错误,请修改。

(2分) ⼈类所创造的精神财富是通过各种物质形式得已保存的,其中最重要的⼀种形式就是⽂字。

因此,在我们⽇常的精神活动中,读书便占据着很⼤的⽐重。

据说的境界是⽆⽂字之境,真正的⾼⼈如同村夫野民⼀样是不读⼈间之书的,这⾥姑且不论。

⼀般⽽⾔,我们很难想象⼀个关注精神⽣活的⼈会对书籍毫⽆兴趣。

尤其在青少年,⼼灵世界的觉醒往往会表现为⼀种博发的求知欲,对书籍产⽣热烈向往。

“我扑在书籍上,就像饥饿的⼈扑在⾯包上⼀样”。

⾼尔基回忆他的童年时所说的这句话,⾮常帖切地表达了读书欲初潮来临的⼼情。

⼀个⼈在早年是否经历过这样的来潮,在⼀定程度上透露和预⽰了他极⾼的精神素质。

然⽽,古今中外,书籍不记其数,该读哪些书呢,从精神⽣活的⾓度出发,我们也许可以极粗略的把天下的书分为三⼤类。

⼀是完全不可读的书,这种书只是外表像书罢了,实际上是毫⽆价值的印刷垃圾,不能提供任何精神的启⽰、艺术的欣赏或有⽤的知识。

在今⽇的市场上,这种以书的⾯⽬出现的假冒伪劣产品⽐⽐皆是。

⼆是可读可不读的书,这种书读了也许不⽆益处,但不读却肯定不会造成重⼤损失和遗憾。

世上的书,⼤多属于此类。

⼀切专业书籍也例⼊此类,因为只对有关的专业⼈员才可能是必读书,对于其余⼈却是不必读的,⾄多是可读可不读的。

三是必读的书。

所谓必读,是就精神⽣活⽽⾔,即每⼀个关⼼⼈类精神历程和⾃⾝⽣命意义的⼈都应该读,不读便会是⼀种⽋缺和遗憾。

得分评卷⼈ 五、作⽂(50分) 28、任选⼀题作⽂ ⑴从⼩学到初中,⽣活、学习等都有了变化,请选取你印象较深的事,以“初中⽣活⼀⼆事”为题,写⼀篇600字左右的记叙⽂。

初一语文必背考试题及答案初一语文考试中,必背的内容通常包括古诗词、文言文、现代文阅读等。

以下是一些常见的考试题目及参考答案:1. 古诗词默写题题目:请默写《静夜思》。

答案:床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

2. 文言文翻译题题目:请将“学而时习之,不亦说乎?”翻译成现代汉语。

答案:学习了知识并且经常复习,不也是一件快乐的事情吗?3. 现代文阅读理解题题目:阅读下文,回答后面的问题。

文章:《从百草园到三味书屋》节选问题:鲁迅在《从百草园到三味书屋》中表达了什么样的情感?答案:鲁迅在文章中表达了对童年记忆的怀念以及对知识的渴望。

4. 成语运用题题目:请用“画龙点睛”造句。

答案:他在演讲的最后用了一个生动的比喻,真是画龙点睛,让整个演讲更加精彩。

5. 文学常识题题目:《水浒传》的作者是谁?答案:《水浒传》的作者是施耐庵。

6. 文言文阅读理解题题目:阅读《岳阳楼记》中的一段,回答问题。

文章:予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。

问题:这段文字描绘了什么景象?答案:这段文字描绘了洞庭湖的壮阔景象,湖面宽阔,水势浩大。

7. 现代文写作题题目:请以“我的家乡”为题写一篇不少于500字的作文。

答案:(此处略去500字作文内容)8. 文言文句式分析题题目:请分析“不以物喜,不以己悲”的句式结构。

答案:这句话是并列句,前后两个分句结构相同,都是“不以……”,表达了作者不因外界事物的变化而改变自己内心情感的态度。

9. 古诗词鉴赏题题目:请分析《登鹳雀楼》的意境。

答案:《登鹳雀楼》通过描绘鹳雀楼的高耸入云和黄河的奔流不息,表达了诗人对自然景观的赞美和对人生哲理的思考。

10. 现代文综合分析题题目:阅读《荷塘月色》节选,分析作者的情感变化。

答案:在《荷塘月色》中,作者通过对荷塘夜景的描绘,表达了从宁静到激动,再到平静的情感变化,反映了作者对自然美景的热爱和对生活的感悟。

以上仅为示例题目和答案,实际考试内容会根据教材和教学大纲有所不同。

初一语文训练试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列词语中,加点字的读音完全正确的一项是()A. 蜷缩(quán)倔强(jué)蹒跚(pán)踉跄(liàng)B. 踌躇(chóu)蹊跷(qiāo)踽踽独行(jǔ)踉跄(liàng)C. 蜷缩(quán)倔强(jué)蹒跚(pán)踉跄(liàng)D. 踌躇(chóu)蹊跷(qiāo)踽踽独行(jǔ)踉跄(liàng)2. 下列句子中,没有语病的一项是()A. 通过这次活动,使我认识到了团结协作的重要性。

B. 我们一定要防止类似事故不再发生。

C. 他那和蔼可亲的笑容,至今还深深地印在我的脑海中。

D. 他不但学习成绩优秀,而且乐于助人。

3. 下列句子中,使用了拟人修辞手法的一项是()A. 春天来了,花儿竞相开放。

B. 他的眼神里充满了期待。

C. 这条河流蜿蜒曲折,像一条巨龙。

D. 教室里的钟表滴答作响。

4. 下列关于《论语》的说法,正确的一项是()A. 《论语》是孔子的弟子及其再传弟子记录孔子言行的汇编。

B. 《论语》是孔子本人所著。

C. 《论语》是孔子的弟子记录的孔子的言行。

D. 《论语》是孔子的再传弟子记录的孔子的言行。

5. 下列关于《诗经》的说法,正确的一项是()A. 《诗经》是中国最早的一部诗歌总集。

B. 《诗经》是孔子编纂的。

C. 《诗经》共有三百零五篇。

D. 《诗经》是周代的诗歌总集。

二、填空题(每空1分,共10分)1. “春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

”这句诗出自唐代诗人______的《春晓》。

2. “海内存知己,天涯若比邻。

”这句诗出自唐代诗人______的《送杜少府之任蜀州》。

3. “会当凌绝顶,一览众山小。

”这句诗出自唐代诗人______的《望岳》。

4. “独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

”这句诗出自唐代诗人______的《九月九日忆山东兄弟》。

一、古诗默写:小河澹澹山岛竦峙。

秋月萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,夕阳西下,断肠人在天涯。

,志在千里, ,壮心不已, ,曲径通幽处 ,万籁此都寂神龟虽寿 ,终为土灰 ,杨华落尽子规啼 ,我寄愁心与明月 , ,却话巴山夜雨时。

二、1、孔子名字。

时期哪国人。

我国伟大的家。

《论语》是一种书。

共篇。

2、《童趣》作者。

字。

朝人。

秋毫故时有物外知趣私拟作舞于空中素帐徐喷以烟以从草为林观唳兴正浓鞭数十时习之不亦说乎恒君子三省殆可以诲女是知也弘毅己所不欲勿施于人1、夏蚊成雷私拟作仙鹤舞于空中,2、心之所向,则或千或百,果然鹤也。

3、徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,做青云白鹤观。

4、果如鹤唳云端,为之怡然称快。

5、舌一吐而二虫尽为所吞。

6、学而时习之,不亦说乎?7、人不知而不愠,不亦君子乎?8、为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?9、温故而知新,可以为师矣。

10、见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

11、士不可以不弘毅,任重而道远。

三、阅读知识1、描写人物的方法:动作、语言、神态、外貌、心理。

2、环境描写:衬托心情,烘托气氛。

3、句子的表达效果:运用何种修辞,生动形象的写出了什么,体现了人物何种心情?4、父母性格:教子有方,爱孩子,善良、坚强、宽容、自尊、乐观、勤劳、有智慧。

5、写作顺序:顺序,倒叙(悬念吸引读者)。

插叙(情节紧凑,内容丰富,体现人物性格)6、题目:线索揭示中心,吸引读者,一语双关。

四、注音。

一瞬间训诫迂回啜泣纳罕嶙峋卑微迸溅忍俊不禁虬倔强洗濯玷污扒窃诅咒贪婪堕落苦熬雏形沉甸甸嬉戏禀告厄运心旷神怡猝然奢望报酬呵责蹂躏酝酿匍匐发髻主宰栖息寥廓枯涸清冽梦寐。

初一语文基础知识复习请在25分钟内完成测试。

您的姓名: [填空题] *_________________________________1.下列加点的字注音不正确的一项是() [单选题] *A.蟋蟀(shuài)清脆(cuì)蜇伤(zhē)B.海蜇(zhé)蝎子(xiē)蝈蝈(guō)C.恐怖(bù)玻璃(bō)可恶(wù)D.秘密(mì)秘鲁(bí)蝉鸣(chán)(正确答案)答案解析:ABC.正确。

D.有误,“秘鲁”的“秘”应读作“bì”。

故选:D。

2.下面词语中字音或字形无误的一组是() [单选题] *A.脆弱(chuì)拒绝加速蛰手B.恐怖(bù)玻璃盲人齿轮(正确答案)C.单调(diào)呈现神秘和皆D.丑恶(wù)衣钵唯恐毒蝎答案解析:A.有误,“脆弱”的“脆”读音为“cuì”。

B.正确。

C.有误,和谐意思是配合得适当。

“皆”改成“谐”。

D.有误,“丑恶”的“恶”读音为“è”。

故选:B。

3.下列加点字读音完全正确的一组是() [单选题] *A.遨(áo)游璀璨(càn)枯竭(jié)(正确答案)B.薄(bó)薄威胁(xiě)毁(huǐ)坏C.矿(kuàng)产恩赐(chì)滥(làn)用答案解析:A.正确。

B.有误,“薄薄”的“薄”应读báo,读bó时表轻微,少。

“威胁”的“胁”应读xié。

C.有误,“恩赐”的“赐”应读cì。

故选:A。

4.下面词语中的加点字的读音完全相同的一组是() [单选题] *A.糊涂迷糊模糊糊弄B.见微知著著名执著著作C.淡泊停泊泊船漂泊(正确答案)D.嫦娥奔月奔波投奔奔跑答案解析:A.“糊涂”中读“hú”;“迷糊”“模糊”中都读轻声“hu”;“糊弄”中读“hù”;B.“见微知著”“著名”中都读“zhù”;“执著”中读“zhuó”;“著作”中读“zhù”;C.“淡泊”“停泊”“泊船”“漂泊”中都读“bó”;D.“嫦娥奔月”“投奔”中都读“bèn”;“奔波”“奔跑”中都读“bēn”;故选:C。

初一语文上学期期末复习文言文试卷含答案一、文言文1.阅读下面三则文言文,完成后面小题(甲)谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也(选自《世说新语·言语》)(乙)陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,己去。

”友人便怒日:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(选自《世说新语·方正》!(丙)管宁、华欲共园中锄菜。

见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去之。

又尝①同席②读书,有乘轩冕③过门者,宁读如故,歆废书出看。

宁割席分坐曰:“子非吾友也。

”(选自《世说新语·德行)(注释)①尝:曾经,从前。

②同席:同坐在一张席子上。

古人席地而坐。

③轩冕:指古代士大夫以上的官所乘的有棚的华贵车辆。

轩:古代的一种有围棚的车,冕:古代地位在大夫以上的官戴的帽。

这里指贵官。

(1)下面朗读停顿正确的一项是()A.左将军王凝/之妻也B.陈太丘与/友期行C.对子骂/父D.见/地有片金(2)下面划线字意思和用法相同的一项是()A.谢太傅寒雪日内集/吾日三省吾身B.元方时年七岁/年与时驰C.太丘舍去/一狼径去D.华捉而掷去之/ 宋之丁氏(3)下面对[甲][乙]两文中画横线句子的翻译及理解完全正确的一项是()A.与儿女讲论文义。

(翻译:和儿子女儿们讲解诗文)理解:这句话写出了谢安一家其乐融融的情景。

B.撒盐空中差可拟。

(翻译:把盐撒在空中大体可以相比。

)理解:从“撒盐”说明当时的雪下得很小,肉眼几乎看不到,缺乏美感,就像盐一样C.尊君在不?(翻译:令尊在不在家?)理解:“尊君”是对别人父亲的一种谦辞,说明客人也有表现出谦虚有礼的时候。

班级:姓名:成绩:

一、读拼音写汉字:

踌chú()琐xiâ()干sâ()恍hū()jī()角bǐ()谷shâ()足liáo()亮

ci()善hān()畅chân()职jǖ()躬

休qì()吞shì()温xīn()崇bài()

二、给加点的字注音:

分歧.()蹒跚

..()差.使()面面相觑.()

寒颤.()倜傥

..()竹筛.()头晕目眩.()哽.咽

()祈祷

..()安恬.()骇.人听闻()酝酿.()

徜徉

..

..上升()苍穹.()徘徊..()贮.蓄()冉冉

()发酵.()屈尊纡.贵()孕.育()浓郁

..()矜.持()眼花缭.乱()

三、默写完成下面的诗句,并在括号内写上作者:

1、晨兴,带月()

2、故人具鸡黍,()

3、几处,谁家()

4、秋风,涌起。

()5、,花木成畦。

()

6、山重水复,()

7、,江春入旧年()

8、,一览。

()

9、七八个,雨山前。

()

10、,误入深处。

()

四、文段阅读:

(一)第六课的1~9段

1、这几个文段选自课文全文通过对“”的乐趣和“”的乏味的对比,有力地批判腐朽的封建教育制度对儿童身心发展的束缚。

本文选自

作者原名伟大的、、。

2、第一段中,能体现作者回忆百草园的缘由的句子是

这个句子起了总括下文的作用。

3、根据选文部分的内容,说出“但那时却是我的乐园”中“那时”指说是“乐园”是因为。

4、给下面加点的字注音:

确凿.()菜畦.()脑髓.()珊.瑚()长吟.()油蛉.()

5、解释词语:

人迹罕至:

鉴赏:

6、仔细读第二段,完成后面的问题:

⑴这一段对百草园自然景物的描写,作者重点抓住了的景物作细致的描绘,请写出对重点景物描写的过渡句。

这一层写百草园的局部,先写后写植物。

⑵“不必说……也不必说”,写百草园的整体。

描写的顺序是:先由

到写静物,接着由到写动物。

⑶请写出这一段插叙的句子:插叙的作用是。

这一段用的主要的表达方式是:。

⑷童年我在“百草园”做了哪些事?对“我”有什么作用?

⑸写出这一段中描写颜色、声音、形状的词语各两个。

颜色:声音:形状:

⑹“油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴”,运用了什么的修辞手法,写百草园的、态,使人感到寂静的百草园充满了盎然生机,充满“乐趣”气氛。

⑺课文写长妈妈讲“美女蛇的故事”的目的是:

⑻请写出第八段中“雪地捕鸟”能表叙捕鸟动作的九个动词:。

这些动词的作用是。

⑼第九段在全文结构上起的作用是。

这一段流露了作者对百草园,写出了对三味书屋的厌烦。

⑽在“蟋蟀”“覆盆子”和“木莲”前面加“我”是

在后面加上“们”是表现作者怎样的心态。

(二)第八课(“有一件小事……多么伟大的人啊”)

1、这段文字选自课文,作者。

全文以()—()—()为感情线索,串起七件事。

这七件事是

(分别用三个字概括),前五件事写出了蔡老师爱学生,学生爱老师的真挚感情。

后两件事写“我”对蔡老师的依恋。

作者通过回忆七件事抒发了之情。

2、文段的第一句话中“”这个词最能表现这件“小事”当时在“我”

心中的重要地位。

3、“心清如水的学生”用了、的修辞手法,这个句子中的引号作用是。

而“小反对派”句中的引号作用是。

4、写出这件小事的记叙要素

时间:地点:人物:事件起因:

经过:结果:

给这件小事加作小标题《》,详写的这件事突出蔡老师的特点。

5、给全段文字划分两个层次,并概括每层意思:

一层:

二层:

6、“我虽然不像母亲那样”中的“那样”指的是。

(三)第十一课

1、《春》是一篇散文,作者。

2、本文围绕一个“春”字,写了、、三个部分,其中绘春这一部分绘出了、、、、等五幅春景图。

赞美部分用了三个比喻赞美春天蓬勃的生命力,强调了它的“”、“”、“”。

这部分几个段的顺序能颠倒吗?为什么?如果把这一部分合成一段,表达效果会有什么影响?

3、请说说“‘吹面不寒杨柳风’,不错的,像母亲的手抚摸着你”一句的修辞手法是什么?写出了春风怎样的特色?

4、“花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着,大小的蝴蝶飞来飞去”一句中的“闹”

字为什么用的好?

5、“小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的”一句用了()的修辞手法。

“偷偷地”写出了“钻”写出了

这个句子生动形象地写出了春草。

6、作者在描绘“春风图”时从觉写春风的,从觉写春风的,从觉写春风的。

把无形、无味、无色的春风写的有声有味,有感有情。

7、“像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟”一句运用了()的修辞手法,写出春风()的特点,句中的()字写春风,()字与细丝的比喻相照应。

一个()字准确写出了着层薄烟的高度。

“一层薄烟”比喻。

(四)第十六课

1、《皇帝的新装》是一篇(体裁),作者,国家的童话作家,这篇童话运用的手法,叙述了一个昏庸无能而又穷奢极欲的皇帝受骗上当的故事,揭露和讽刺了皇帝和大臣们的、和的丑行。

2、这篇童话以为线索,以为中心人物,按顺序展开情节。

第一段是故事的“引子”。

骗子“做”新装是故事的群臣看新装是故事的,游行“穿”新装是故事的,揭穿新装是故事的。

3、阅读课文1~4段,完成后面问题:

从第一段的文字中可以看出皇帝是一个、的人,为下文骗子愚弄皇帝设了。

第二段中“

”这句话在故事情节的发展起了关键作用。

皇帝看出了这“这奇怪

的特性”的原因是:

这一段用了描写。