水库诱发地震数据采集器的设计与实现

- 格式:pdf

- 大小:286.31 KB

- 文档页数:4

水库泄洪预警系统建设方案随着气候变化和自然灾害的增多,水库泄洪预警系统的建设变得尤为重要。

为了更好地保障人民生命财产的安全,本文提出了一项水库泄洪预警系统的建设方案。

该方案旨在有效监测和预测水库泄洪,并及时发出预警和应急响应,以最大限度地减少损失。

一、方案背景水库泄洪预警系统是国家防灾减灾工作的重要组成部分。

随着中国水利事业的快速发展,规模不断扩大的水库成为人们重要的生活和生产供水来源。

然而,水库泄洪时常伴随着巨大的破坏力,往往会造成严重的人员伤亡和财产损失。

因此,建设一套高效可靠的水库泄洪预警系统具有紧迫性和必要性。

二、系统组成与功能1. 数据采集与监测部分为了实时获得水库相关数据,预警系统将采用多种先进的监测设备和传感器,如水位传感器、降雨量传感器、水质监测仪等。

这些设备将定期采集和汇总水库各项指标,并通过网络传输至中央控制中心。

2. 数据处理与分析部分中央控制中心负责对采集到的数据进行分析和处理。

通过建立一套完善的数据模型和算法,系统能够实时预测水库的泄洪情况,并将结果反馈给预警系统。

3. 预警与应急响应部分一旦水库泄洪预警系统判断出水库可能发生泄洪事件,它将立即发出预警信号。

该信号将通过多种渠道传达给相关部门和公众,如手机短信、电视、广播等。

同时,系统还将自动启动应急响应机制,包括疏散指引、救援资源调度等。

三、系统优势与特点1. 高精度的预测和预警能力水库泄洪预警系统将采用先进的数据分析和计算模型,通过实时监测和分析水库相关数据,能够准确预测出泄洪事件的可能性和规模,并及时发出预警。

2. 快速反应和及时应急机制该系统具备快速反应的能力,能够在预测到泄洪事件后立即发出预警信号,并自动启动应急响应机制。

这将大大提高救援的效率和减少伤亡和损失。

3. 多渠道的信息传达和公众参与水库泄洪预警系统将通过手机短信、电视、广播等多种渠道传达预警信息,确保信息及时到达公众。

同时,系统还支持公众参与,提供泄洪预警的发布和接收平台,提高整体应对能力。

地震采集基本技术及技巧地震采集是地震学研究的关键环节之一,通过采集地震数据,可以帮助地震学家研究地震发生的机理以及预测地震趋势。

地震采集的基本技术和技巧包括采集设备的选择和操作、数据的处理和分析等方面。

首先,对于地震采集设备的选择,需要根据实际研究需求和采集场地的特点来确定。

常见的地震采集设备包括地震仪、地震测震台等。

地震仪是用来记录地震波形信号的仪器,一般分为数字地震仪和模拟地震仪两种。

数字地震仪具有采样率高、信噪比好等优点,适用于高精度的地震研究。

模拟地震仪则适用于一些简单的实地调查和初步的地震监测。

地震测震台是用来安放地震仪的基准仪器,具有稳定性和精度要求高的特点。

其次,对于地震采集设备的操作,需要一定的技巧。

在使用地震仪之前,需要进行校准和测试,确保仪器能够正常工作。

在地震仪的安装过程中,需要注意避免与外部干扰源接触,例如电线、建筑物等。

根据采集的具体场地情况,选择适当的仪器设置参数,比如采样时间、放大倍数等。

在采集过程中,要避免强光直射和强电磁干扰,以免影响数据质量。

另外,对于地震数据的处理和分析,也需要一些基本的技术和技巧。

首先是对地震数据的质量进行评估。

这包括对数据的采样率、信噪比、动态范围等进行检查和分析,以判断数据质量是否符合要求。

其次是对地震数据进行滤波处理。

滤波可以去除数据中的噪声和干扰,以突出地震信号。

滤波方法包括时域滤波和频域滤波等。

最后是对地震数据进行解译和分析。

这包括对地震波形的特征进行识别和提取,以及对地震波的震源和传播路径进行模拟和重建。

在地震采集过程中,还有一些需要注意的技巧。

首先是选择合适的采集时间。

由于地震波在不同的时间段和季节有不同的传播特性,因此需要根据实际情况选择合适的采集时间,以提高数据的质量和可靠性。

其次是选择合适的采集点位。

采集点位的选择需要考虑地质结构、地貌特征等因素,以确保数据的代表性和可比性。

此外,在采集过程中,需要避免距离较近的干扰源,比如交通道路、建筑物等,以免干扰数据的采集和分析。

地震预测数据的采集和分析地震是地球表面的一种自然灾害,对人类的生命和财产造成了巨大的威胁。

准确地预测地震的发生,是保护人类生命安全和减少损失的重要手段之一。

地震预测数据的采集和分析是地震学研究的基础,本文将介绍地震预测数据的采集方法和分析技术。

地震预测数据的采集主要依赖于地震监测设备的部署和运行。

现代地震监测网络采用了多种类型的仪器,包括地震仪、地磁仪、重力仪等。

地震仪是最主要的地震监测设备,可以测量地震波的震级、震源位置和传播速度等参数。

地磁仪可以测量地磁场的变化,重力仪则可以测量地面的重力变化。

这些仪器通过遥测技术将采集到的数据传送至地震监测中心,供地震学家进行分析和研究。

地震预测数据的分析涉及到多种方法和技术。

其中,最常用的是震相分析法和地震波形分析法。

震相分析法是通过测量地震波在地球内部传播的路径和时间来推测地震发生的位置和规模。

利用震相的到时差异,结合已知的速度模型,可以计算出地震发生的深度和震源特征。

地震波形分析法则是通过对地震波形的幅度、频率和时域特征的分析,推断地震的震级和发生地点。

除了震相分析法和地震波形分析法,还有一些其他的地震预测方法。

如地震电磁学、地球物理观测和地表变形观测等。

地震电磁学利用地球上的电磁场变化来预测地震的发生,地球物理观测则通过测量地面的物理参数变化,如地磁场、地电场等,来推断地震的活动情况。

地表变形观测是通过测量地表的位移和变形情况,来推测地震的可能发生。

地震预测数据采集和分析的过程,并非一蹴而就,而是需要长期的观测和分析。

因为地震的发生是一个复杂的过程,受到地壳构造、地球内部活动和地质环境等多种因素的影响。

因此,地震预测数据的采集和分析需要长时间的观测和积累。

只有在大量的数据积累和有效分析的基础上,才能提高地震预测的准确性和可靠性。

地震预测数据的采集和分析对于地震灾害的预防和减轻具有重要意义。

它可以提前预测地震的发生,并给予人们足够的时间做好避险和救援准备。

地震采集观测系统设计分析地震观测系统是用于采集地震数据的设备和软件。

该系统的设计需要考虑诸多因素,例如数据采集精度、实时性、稳定性、灵活性等。

本文将重点探讨地震采集观测系统的设计和分析。

首先,地震观测系统的设计需要考虑数据采集的精度。

地震数据是非常重要的科学信息,对地震研究和预测都有重要意义。

因此,系统应具备高精度的数据采集能力,以确保采集到准确的地震数据。

这涉及到传感器的使用和校准、数据传输的稳定性等方面,需要仔细设计和选择合适的硬件设备。

其次,地震观测系统需要具备实时性。

地震数据的实时性对于地震研究和预警具有重要意义。

系统应具备快速响应的能力,能够在地震发生时立即采集、传输和分析数据。

这要求系统具备高性能的数据传输和处理能力,同时还需要稳定的网络连接和可靠的数据存储。

另外,地震观测系统还应具备高稳定性。

地震数据的采集需要长时间的监测,因此系统需要具备良好的稳定性来确保数据的准确性和可靠性。

这包括硬件设备的稳定性、软件的稳定性以及对环境变化的适应能力。

系统应具备自动故障检测和恢复功能,以保证长时间的运行。

另外,地震观测系统还应具备较高的灵活性。

地震观测需要在不同地点进行,因此系统需要能够适应不同的场地环境和运行条件。

同时,系统还应具备可扩展性,能够方便地增加或减少传感器和其他设备,以满足不同的观测需求。

系统中的软件应具备可配置性和可定制性,以适应不同的实验要求和数据分析需求。

在地震观测系统的设计中,还需要考虑数据的安全性和隐私保护。

地震数据属于敏感信息,传输和存储过程中需要采取相应的安全措施,以防止数据泄露和操纵。

系统应具备加密传输和存储功能,并设置相应的权限管理机制,保护数据的安全性和隐私性。

综上所述,地震采集观测系统的设计需要兼顾数据采集精度、实时性、稳定性、灵活性以及数据安全性。

合理的系统设计能够提高地震研究的效率和准确性,对于地震预测和防范具有重要意义。

大坝变形监测数据分析与预警系统设计随着工业和人口的快速增长,对水资源的需求不断增加,大坝的建设已成为解决水资源问题的重要手段。

然而,在大坝建设和运营的过程中,安全问题是一个一直以来备受关注的话题。

大坝因为受到地质灾害、水压力、沉降和变形等因素的影响,可能出现破坏性变形,对周边环境和居民造成极大的威胁。

因此,建立一个可靠的大坝变形监测数据分析与预警系统是至关重要的。

一、大坝变形监测数据分析1. 数据采集:为了实时监测大坝的变形情况,首先需要利用多种传感器对大坝进行布置。

这些传感器可以包括位移传感器、压力传感器、倾斜传感器等,以获取大坝各个部位的实时数据。

此外,可以利用卫星雷达遥感和无人机等先进技术获取更全面和完整的大坝变形数据。

2. 数据传输和存储:采集到的大量监测数据需要通过高效稳定的数据传输网络传输到数据中心,并利用云计算平台对数据进行处理和分析。

大坝监测数据的存储可采用分布式数据库技术,确保数据的安全性和可靠性,并提供快速的获取和检索功能。

3. 数据处理和分析:对采集到的大坝监测数据进行实时处理和分析是保证系统高效性的关键。

数据处理算法可以运用统计学方法、时间序列分析方法和机器学习等,以识别大坝的变形趋势和规律。

例如,可以利用主成分分析、聚类分析和监督学习算法等方法,从大量数据中提取出关键的特征和指标。

4. 可视化展示:大坝监测数据的可视化展示有助于工程师和决策者对大坝的变形情况进行直观的了解和判断。

可以利用图表、曲线和地理信息系统等工具,将大坝监测数据以直观形式展示出来,并实现数据的实时更新和动态显示。

二、预警系统设计1. 预警指标的确定:根据大坝的结构特点和监测数据的分析结果,确定一些关键的指标作为预警的依据。

这些指标可以包括大坝位移、沉降速率、压力变化等,通过对这些指标的监测和分析,可以判断大坝是否存在变形风险,并进行及时的预警。

2. 预警模型的建立:基于历史监测数据和变形规律,可以通过建立预警模型来预测大坝的变形趋势。

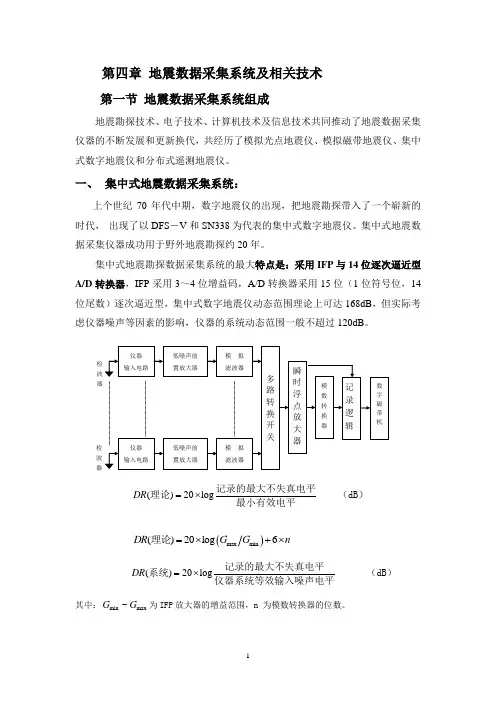

第四章 地震数据采集系统及相关技术第一节 地震数据采集系统组成地震勘探技术、电子技术、计算机技术及信息技术共同推动了地震数据采集仪器的不断发展和更新换代,共经历了模拟光点地震仪、模拟磁带地震仪、集中式数字地震仪和分布式遥测地震仪。

一、 集中式地震数据采集系统:上个世纪70年代中期,数字地震仪的出现,把地震勘探带入了一个崭新的时代, 出现了以DFS -V 和SN338为代表的集中式数字地震仪。

集中式地震数据采集仪器成功用于野外地震勘探约20年。

集中式地震勘探数据采集系统的最大特点是:采用IFP 与14位逐次逼近型A/D 转换器,IFP 采用3~4位增益码,A/D 转换器采用15位(1位符号位,14位尾数)逐次逼近型,集中式数字地震仪动态范围理论上可达168dB ,但实际考虑仪器噪声等因素的影响,仪器的系统动态范围一般不超过120dB 。

()20log DR =⨯记录的最大不失真电平理论(dB )最小有效电平()max min ()20log 6DR G G n =⨯+⨯理论()20logDR =⨯记录的最大不失真电平系统(dB )仪器系统等效输入噪声电平其中:min max ~G G 为IFP 放大器的增益范围,n 为模数转换器的位数。

二、分布式遥测地震数据采集系统把数据采集系统中的放大器、滤波器、A/D转换器、数据传输控制逻辑以及整个控制用CPU做在一个小箱体内,称为“采集站”,将采集站放置在检波点上,每个采集站用小线与1~8道检波器连接,各采集站用数字大线或以无线方式与中央控制主机相连,构成分布式(Distributed)数据采集系统。

⒈由于受到采样间隔和大线重量的限制,集中式地震仪生产道数一般不超过120道,适应不了三维地震勘探对道数的要求。

而分布式遥测地震仪的道数可达到上千道甚至上万道,完全能够满足三维地震勘探的需要。

⒉集中式数字地震仪的检波器通过大线与采集系统连接,由于大线上传输的是模拟信号,传输的距离又比较远,因此,信号易受各种干扰因素的影响。

水库区地震精确定位研究作者:庄园旭杨正刚杜兴忠江晓涛胡兴尧来源:《科技创新与应用》2017年第03期摘要:利用北盘江地震台网2012年2月至2012年12月记录到的1513次地震的震相目录数据,采用双差定位法进行精确定位,定位后到时均方根残差减小至0.036s,获得了北盘江流域1136次地震事件的精确定位结果。

精确定位结果显示,地震分为两个地震丛集,呈现出条带状分布,震源深度主要集中在4-12km,震源深度大于5km的地震占83%,说明该区域地震以构造地震为主。

关键词:双差定位;地震定位;精确定位引言北盘江属珠江水系西江左岸支流。

发源于云南省宣威马雄山西北麓,流经滇东、黔西南,于贵州省望谟县蔗香双江口与南盘江汇合后称红水河。

北盘江中下游已建成光照水电站于2007年12月30日下闸蓄水、董箐水电站于2009年08月20日下闸蓄水。

区内主要断裂有西部北西的垭都-紫云深断裂、威宁-水城断裂和北东向的石门坎断裂,东部北东向的松桃-独山断裂,西南部的北东向的开远-平塘隐伏深断裂以及横穿贵州中部呈东西向的黔中深断裂。

水库蓄水可能伴随地震产生,然而人们对水库地震形成机制尚不清楚[1],地震定位是地震研究中的基础,因此精确定位对研究水库地震十分重要。

Waldhauser[2]于2000年应用双差地震定位算法对加州北海沃德断层上的地震进行了研究,该方法可以降低地震定位过程中对速度模型的依赖,从而提高定位精度。

自该方法提出以来,被广泛应用于地震精确定位研究中。

陈翰林等[3]利用该方法研究了龙滩水库地震活动特征,李海鸥等[4]精确定位了三峡水库泄滩西地区地震,吴朋等[5]对瀑布沟水库区域地震进行重新定位,均获得了良好的结果。

1 理论方法2 数据和一维速度模型北盘江地震台网包含15个固定台站,台站沿北盘江流域分布,如图1所示,主要负责对光照水电站、董箐水电站水库地震的监测及简评。

地震台网地震计均为DS-4A型短周期地震计,地震数据采集器为TDE-32CI型数据采集器。

地震的野外工作是最基础的工作,其任务是获得第一手资料。

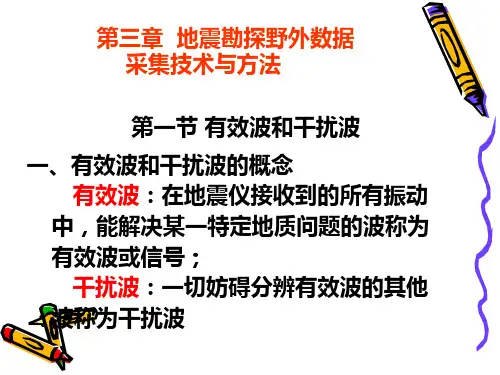

地震勘探中的有效波和干扰波3.1§一、干扰波、有效波的定义(相对定义)对于反射波法地震勘探来讲,有效波就是一次反射波,其它不希望的信号均可看作干扰波。

根据这个相对的定义,干扰波是不可避免的。

如折射波、直达波、多次波。

干扰波就象田里的“杂草”,杂草不是有用的植物,不希望它生长也要到处生长,杂草对植物有坏的影响,所以要想办法,能消除的就消除,不能消除的就去压制它,这就必须先认识杂草,才能消除或压制之。

对于干扰波,我们就按这条路子,先讲特点,才能识别之。

进而想法消除或压制之。

二、产生干扰波的原因.地下地质因素造成的1例如:多次波,浅层折射波。

2.自然条件,环境造成的例如:风吹草动、工业干扰、人行。

3.激发接收条件造成的例如:声波,仪器噪音。

三、干扰波的类型和特征(一)规则干扰波规则干扰波的出现在时间上有规律性,有一定的主频,有一定的视速度。

主要有以下几种:1.面波(地滚波)沿地面传播,主要是雷利面波,振幅随深度的增加而呈指数衰减。

是柱面波。

波。

波和S在无限均匀介质中,只有P在有面限定的有限介质中,在面上有面波,地面上的面波是雷利面波。

特点:。

低频,几a.-30Hz 。

200-1000m/s b.低速,2000-4000 m/s 碎屑岩波速7000 m/s灰岩波速可高于V9V?0.S面能量强,衰减慢。

c.1?A为传播的距离。

,r面波的振幅r1?A。

反射波振幅r波形记录上同相轴为直线(因为沿地面传播,是直达波)。

d.)6.2-3有频散,记录上同相轴呈扫帚状散开。

(P75图e.各个频率成份传播的速度不同叫频散。

例如:前进中的队伍。

Note:地震中的面波主要是雷利面波,有人认为天然地震中地表的震动主要是雷利面波引起的,雷利面波的振动轨迹为椭圆,所以引起地表的翻滚,人站不住,建筑物倒塌。

压制方法:改善激发条件,使面波能量弱些(在潜水面以下激发)。

a.,不让面波成为初至。

地震震源机制源数据读取软件的设计与应用陈晓燕【摘要】为了减少小震震源机制研究过程中源数据读取、录入的工作量,结合研究项目对源数据的要求和所用软件的特点,利用Visual Basic语言编辑出地震震源机制源数据读取软件.该软件能够从分析软件形成的二进制震相文件中自动提取所需数据,并对数据进行相应筛选和格式处理,形成符合计算地震震源机制解要求的源数据文件,减少了数据录入环节,避免了因数据录入错误或格式错误对研究结果的影响.【期刊名称】《高原地震》【年(卷),期】2017(029)004【总页数】4页(P29-32)【关键词】震源机制;源数据;软件设计【作者】陈晓燕【作者单位】河北省地震局,河北石家庄 050021【正文语种】中文【中图分类】P315-390 引言“地震是霎那间照亮地球内部的一盏明灯”,分析和提取地震波所携带的丰富信息是克服地球内部“不可见性”的最重要途径,它将有助于人们了解地球内部结构、介质和震源的特征。

研究震源及区域性构造应力分布成为当今地震专业的一项重要工作,而测定小震震源参数是研究震源及区域性构造应力状态的一项基本工作。

由于实际观测台网的局限,测定小震震源参数的工作存在一定的困难,既使使用初动符号作粗略估计,也因可用的资料数量少而难以奏效。

为了准确确定小震的震源机制解,引入了用PG、SG波最大振幅比资料测定震源参数的方法,以弥补不足[1]。

但该计算地震震源机制解方法,在求解过程中需要大量的震相数据。

利用地震分析软件分析地震后,对震相数据的记录、输入、筛选、格式处理等工作量相当大,且非常繁琐,经常会出现数据记录错误、格式错误等问题,大大增加了研究强度和周期[2]。

为减少研究项目过程中的工作强度,提高数据的准确度,笔者编辑了地震震源机制源数据读取软件,对分析后的震相数据可自动输入及处理。

1 软件设计1.1 软件原理现今利用PG、SG波最大振幅比资料测定震源参数时,地震分析软件通常使用港震公司编辑的EDSP-IAS软件。

地震数据分析与预测系统的设计与实现摘要:本文介绍了地震数据分析与预测系统的设计与实现。

通过对地震数据的收集与处理,利用现代技术手段进行数据分析与挖掘,该系统能够提供准确的地震数据分析结果和可靠的地震预测信息,为地震预防工作提供强有力的支持。

1. 引言地震是一种具有破坏性的自然灾害,为了减少地震对人类社会的影响,科学家们一直致力于地震的数据分析与预测研究。

本文旨在设计并实现一套地震数据分析与预测系统,通过对地震数据的收集与处理,提取有用信息,进行数据分析与挖掘,预测地震发生的可能性和影响范围,为地震预防工作提供科学依据。

2. 系统需求分析本系统需要实现以下功能:(1)地震数据采集与存储:通过地震监测仪器对地震数据进行实时采集,并将采集到的数据存储到数据库中,以便后续的分析与处理。

(2)数据预处理:对采集到的地震数据进行预处理,包括去除噪声、补充缺失数据等操作,以确保数据的准确性和完整性。

(3)数据分析与挖掘:利用统计学方法、机器学习算法等对地震数据进行分析与挖掘,发现地震的规律和趋势,并提取相关特征。

(4)地震预测模型构建:基于已有的地震数据和特征,构建预测模型,利用机器学习算法对地震的发生可能性进行预测。

(5)结果展示与分发:将地震数据分析和预测结果以可视化的形式展示,提供给用户查询和使用,并进行结果的分发与共享。

3. 系统设计与实现(1)地震数据采集与存储:采用现代地震监测仪器,通过传感器对地震数据进行实时采集,并利用数据库技术将采集到的数据存储到后台数据库中,以确保数据的安全和可靠性。

(2)数据预处理:使用信号处理技术对采集到的地震数据进行预处理,包括滤波、去噪、数据补全等操作,确保数据的准确性和完整性。

(3)数据分析与挖掘:利用统计学方法、机器学习算法等对地震数据进行分析与挖掘,包括频域分析、时域分析、空间分析、预测模型构建等操作,发现地震的规律和趋势,并提取相关特征,为地震预测模型的构建提供依据。

抗震设防信息采集实施方案地震是一种自然灾害,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。

因此,加强抗震设防工作,提高地震防灾减灾能力,对于保障人民生命财产安全具有重要意义。

本文将就抗震设防信息采集实施方案进行详细介绍。

首先,抗震设防信息的采集是抗震设防工作的基础。

在信息采集方面,我们需要对地质构造、地震活动、地震烈度、地震烈度区划等方面进行系统的调查和研究,以便为抗震设防工作提供科学依据。

在信息采集的过程中,需要运用先进的地震监测技术和设备,及时准确地获取地震相关数据,为后续的抗震设防工作提供可靠的支持。

其次,抗震设防信息采集的实施需要建立健全的监测网络。

建立健全的地震监测网络是保障信息采集工作的关键。

监测网络的布设应考虑地震活动的分布规律,合理确定监测点的位置,确保监测数据的全面性和准确性。

同时,监测网络的建设还需要考虑设备的更新换代和维护保养,以确保监测设备的正常运行,提高信息采集的效率和质量。

在实施抗震设防信息采集方案时,还需要加强对地震灾害的风险评估和预警预报工作。

通过对地震灾害风险的评估,可以科学分析地震灾害可能造成的影响,为抗震设防工作提供科学依据。

同时,预警预报工作可以提前通知相关部门和群众,采取有效的措施减轻地震灾害可能造成的损失,保障人民生命财产安全。

除此之外,抗震设防信息采集实施方案还需要加强对地震灾害应急救援能力的建设。

地震灾害发生后,及时有效的救援工作对于减轻灾害损失至关重要。

因此,我们需要加强对抗震设防信息的采集和应急救援能力的整合,建立健全的地震灾害应急救援体系,提高抗震设防工作的整体效能。

综上所述,抗震设防信息采集实施方案是抗震设防工作的重要环节,需要全面系统地进行规划和实施。

只有加强抗震设防信息的采集和应急救援能力的建设,才能有效提高地震防灾减灾能力,保障人民生命财产安全。

希望各级地方政府和相关部门能够高度重视抗震设防工作,切实加强抗震设防信息的采集实施,共同为地震防灾减灾事业做出更大的贡献。

编号:本科毕业论文(设计)题目:地震仪信号采集部分电路的设计学院物理与电子科学学院专业电子信息科学与技术学号姓名指导教师职称:完成日期 2011-4诚信承诺我谨在此承诺:本人所写的毕业论文《MEMS地震仪的地震预警系统的设计》均系本人独立完成,没有抄袭行为,凡涉及其他作者的观点和材料,均作了注释,若有不实,后果由本人承担。

承诺人(签名):年月日地震仪信号采集部分电路的设计摘要:研究表明地震是由于地层深处聚集的大量能量瞬间爆发引起地层表面抖动而引起的。

这种能量是以波的形式向外传播的,而地震波有分为破坏力小但传播速度快的纵波(P波)和破坏力大但传播速度慢的横波(S波)。

所以我们可以利用纵波先到达地面横波后到达地面这个原理设计一款地震波检测仪器装置捕获先到达的纵波然后在进行分析,根据地震的强弱程度不同而发出不同的预警信号。

虽然地震源的能量非常巨大,但是地震波是向四周扩散的即使没有其他的能量损耗随着地震波向四周扩散空间的增大单位面积上分得的能量也会变得非常少了,我们知道地震源离地球表面都非常的远而且地震波在经过不同的地质界面时会发生折射和反射这也会损耗一部分能量,还有地层介质本身也要吸收一些能量,能传到地层表面的信号是非常弱小的,所以难以准确检测,因此这就要求我们设计一款高性能的地震信号采集系统。

由于传统的地震仪体积大、频带窄,所以我们在原有的地震仪基础上提出了基于MEMS技术的地震仪设计方案。

MEMS加速度传感芯片1221x-002具有低频响应好、灵敏度高的优点。

然后对检测到的信号进行放大、滤波、去直流分量等处理有效的提高了信噪比。

可以再利用A/D转换器把采集到的模拟信号转换成数字信号送给单片机进行处理,单片机进行分析后得出要不要报警的结论,如果需要报警则单片机驱动蜂鸣器,蜂鸣器发出报警信号,这样人们就能够很容易的进行判断地震的发生与否,从而采取一定的措施来减小地震发生时带给人们的损失。

本论文只研究信号采集部分电路。

地震预报事业单位的现场监测与数据采集地震是自然界的一种常见现象,对人们的生活和财产造成了巨大的损失。

为了更好地预测和监测地震,地震预报事业单位扮演着重要的角色。

在地震预报事业单位中,现场监测与数据采集是至关重要的环节。

本文将介绍地震预报事业单位现场监测与数据采集的重要性,并探讨一些主要的方法和技术。

一、现场监测的重要性地震预报事业单位通过现场监测可以实时了解地震活动的情况,从而更好地评估地震风险和可能产生的破坏。

现场监测可以提供地震发生时的各种参数,包括震级、震中位置、震源深度等,这些参数对于灾后救援和灾害评估具有重要意义。

同时,现场监测还可以帮助地震预报事业单位进行长期的地震活动统计分析,为地震预测和风险评估提供支持。

二、数据采集的方法地震预报事业单位采用各种方法进行数据采集,以获取地震相关参数和信息。

以下是一些常用的数据采集方法。

1.地震仪器监测地震仪器是现场监测和数据采集的重要工具。

地震仪器通过测量地震波的传播和振动,可以获取地震活动的信息。

常见的地震仪器包括地震仪、加速度计、地磁仪等。

地震预报事业单位会在地震活跃地区部署这些仪器,进行长期的监测和数据采集。

2.人工观测和报告除了地震仪器监测,地震预报事业单位还会进行人工观测和报告。

经过专业训练的观测人员会定期进行地震活动的观测,包括量级、震时、震源位置等信息。

观测人员会及时报告观测结果,提供给地震预报事业单位进行数据采集和分析。

3.地质调查和研究地质调查和研究是获取地震数据的重要途径之一。

地震预报事业单位会派遣地质专家前往地震活跃地区进行实地考察和研究。

地质调查可以获取地震活动的历史记录和地质构造的特征,为地震预测和风险评估提供参考依据。

三、数据采集的挑战和技术创新在现场监测和数据采集过程中,地震预报事业单位面临着一些挑战。

例如,地震仪器的布设和维护需要大量的人力和物力投入。

此外,地震活动的复杂性也增加了数据采集的难度。

为了应对这些挑战,地震预报事业单位不断进行技术创新。

紫坪铺水库库区震源波谱参数研究张永久;乔慧珍【摘要】利用紫坪铺水库数字地震台网和成都区域数字台网中的油榨坪台2004年8月到2008年5月12日汶川大地震前的地震波形资料,采用遗传算法反演计算了紫坪铺库区261次1.6级以上地震的震源波谱参数.结果表明紫坪铺库区中小地震的地震矩Mo在1.35×1012~5.98×1014 N·m之间;应力降随着震级的增加而升高;库区小震震源谱拐角频率与地震矩、震级的依赖关系不明确,这可能与紫坪铺水库蓄水后库区压力增加,且水体沿着龙门山断裂方向扩散和渗透有关.%Based on digital seismograms recorded by Zipingpu reservoir digital seismic network and YZP station of Chengdu Digital Tele-seismic Network from August 2004 to May 2008 before Wenchuan MS8. 0 earthquake, the seismic source parameters of 261 earthquakes above M 1. 6 are calcalated. The result shows; seismic moments Mo were 1. 35X 1012~5. 98X 1014N · M; the stess drop increased with earthquake magnitude; and the relationship of corner frequency relying on seismic moment and earthquake magnitude was not come into existence in Zipingpu reservoir area. This may have relation with augment of pressure , pervasion and infiltration of water along Longmenshan fault belt after reservoir sluice.【期刊名称】《地震工程学报》【年(卷),期】2011(033)002【总页数】6页(P117-122)【关键词】紫坪铺水库;震源参数;地震矩;拐角频率;龙门山断裂【作者】张永久;乔慧珍【作者单位】四川省地震局,四川成都610041;四川省地震局,四川成都610041【正文语种】中文【中图分类】P315.310 引言紫坪铺水库位于都江堰市区西北9km处的岷江上游,为坝高156m,总库容11.12×108 m3的大型水利工程。