北魏的官制

- 格式:doc

- 大小:146.50 KB

- 文档页数:57

北魏孝文帝的改革措施第一阶段:创立新制度(主要由冯太后主持)政治方面采取俸禄制和三长制(设邻长、里长和党长),经济方面实行均田制和租调制。

地方上设立三长制。

为配合均田制的推行,强化中央对地方的控制,朝廷采用了大臣李冲的建议,规定:五家立一邻长,五邻立一里长,五里设一党长。

推行新的租调制,规定:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调,使农民负担大大减轻,国家收入增加。

第二阶段:汉化1.迁都洛阳(494年)2.改变风俗习惯:易汉服、讲汉话、改汉姓、通汉婚、定门第、改籍贯3.学习汉族典章制度:尊儒崇经,兴办学校。

恢复汉族礼乐制度。

采纳汉族封建统治制度。

1、政治及经济方面班禄制北魏初年,官俸制度沿用「掠夺制」,官员俸禄乃从战争中掠夺他人财物,後来国家渐渐安定,官员间贫富差距渐大,贪污成风。

故此孝文帝仿效汉人的班禄制,官员每季定时发薪。

三长制北魏初年,户籍制度沿用「宗主督护制」,平民百姓大多因为生计依附世家大族(宗主),成为宗主的私产,中央政府不但难以收税,平民百姓更多受宗主威迫。

孝文帝制定「三长制」,以五家一邻,五邻一里,五里一党,各设一长,即「邻长」、「里长」和「党长」。

有助重新整理户口,方便收税。

均田制均田制」配合「三长制」而行,计口授田,平均土地和牲畜,使平民百姓安居乐业。

同时,推行「均田制」,亦可视为北魏政权由游牧业跃进为农业的过程。

2、习惯与文化以下这些措施,是为了改变胡人习惯以作的:改服装首先改变衣著,命令人民改穿汉服,不得再穿胡服。

?魏书高祖纪下?云:「太和十八年……革衣服之制。

」改籍贯迁居洛阳的鲜卑人,籍贯不得再称「代人」,须改称「河南洛阳人」,且死葬洛阳,不得回到北方落地归根,又「太和十九年……诏迁都之民,死葬河南,不得还北。

於是代人南迁者,悉为河南洛阳人。

」这样一来便可绝代人故土之恋;反之,假设不如此,鲜卑终无法成为中原士族。

禁胡语孝文帝实施汉化中最重要的政策,即将语言改变,规定不再说鲜卑复合语,而须改说单音节的汉语,?魏书咸阳王禧传?记载孝文帝言:「今欲断诸北语,一从正音。

中国古代千年官制:魏晋南北朝三省制度引⾔中国历史五千年,这其中诞⽣出许多的政治制度。

然⽽随着时代的变迁,这些制度很多都已经消失在历史的长河之中。

但是这依然⽆法磨灭,它们曾经的辉煌与意义!我国魏晋南北朝时期曾经有⼀种官吏制度,从秦汉起流传千余年。

这种制度在魏晋南北乱世之中,发挥出⽆可替代的作⽤。

甚⾄对以后的封建王朝,产⽣长达千年的影响。

这就是已经消失的~三省制度!今天我们就来跟随历史的脚步,探寻这消失的中国古代千年官制~三省制度!魏晋南北朝三省制度起源尚书,起源于秦朝。

原本他们只是皇帝⾝边负责⽂书的⼯作⼈员,有点类似于秘书。

后来到东汉时期,逐渐演变为执⾏政令的尚书台,最终变为尚书省!门下,原本为侍奉皇帝的随从。

东汉时期光武帝刘秀设⽴侍中,这些⾝边的⼈开始给皇帝提出各种政策意见以供采纳。

由此直到西晋年间,逐渐形成门下省!秦汉时期皇帝设⽴的尚书省与门下省,协助其处理国家政务。

到东汉末年天下⼤乱,⼀代枭雄曹操“挟天⼦以令诸侯”。

为了把控朝政,他也对官制进⾏了⼀定的改⾰!曹操设⽴“秘书监典尚书奏事”把持政事。

后来其⼦曹丕篡汉称帝,改秘书监为中书省!这时候中书省与秦汉时期流传下来的尚书省、门下省,三者并为封建王朝的统治中枢机构。

由此三省制度正式登上历史的舞台,开始展现它们的光辉!乱世枭雄曹操三省的制度中书省中书省最⾼长官为中书监与中书令,各置官⼀⼈(京官三品)。

中书省下⾯再设置中书侍郎四⼈(五品)与中书舍⼈若⼲(七品)。

中书省是⼀个王朝的决策中⼼之⼀,主要长官尚书负责替皇帝颁拟诏书,并提交全国各地递交上来的奏折!门下省门下省源于西晋,由东汉的侍中寺演变⽽来。

门下省最⾼长官为侍中,共四⼈(三品)。

其后再设⽴“给事黄门郎中”四⼈(五品),门下舍⼈若⼲(七品)。

⽽政府中归宿门下省管理的,还有各种散骑常侍与散骑侍郎等官员。

门下省也属于中央决策机构之⼀,主要是充当皇帝的顾问团。

还负责审核中书省提交上来的诏书、奏折,并且发放通过的政令!尚书省尚书省也起源于西晋时期,由东汉的尚书台演变⽽来。

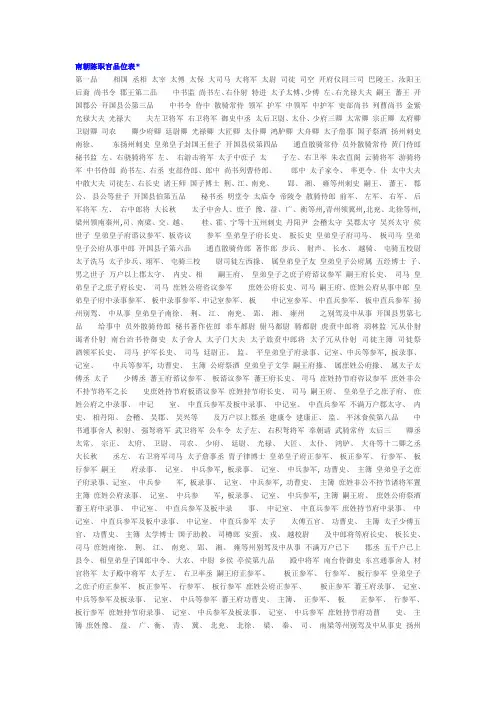

南朝陈职官品位表*第一品相国丞相太宰太傅太保大司马大将军太尉司徒司空开府仪同三司巴陵王、汝阳王后裔尚书令郡王第二品中书监尚书左、右仆射特进太子太傅、少傅左、右光禄大夫嗣王蕃王开国郡公开国县公第三品中书令侍中散骑常侍领军护军中领军中护军吏部尚书列曹尚书金紫光禄大夫光禄大夫左卫将军右卫将军御史中丞太后卫尉、太仆、少府三卿太常卿宗正卿太府卿卫尉卿司农卿少府卿廷尉卿光禄卿大匠卿太仆卿鸿胪卿大舟卿太子詹事国子祭酒扬州刺史南徐、东扬州刺史皇弟皇子封国王世子开国县侯第四品通直散骑常侍员外散骑常侍黄门侍郎秘书监左、右骁骑将军左、右游击将军太子中庶子太子左、右卫率朱衣直阁云骑将军游骑将军中书侍郎尚书左、右丞吏部侍郎、郎中尚书列曹侍郎、郎中太子家令、率更令、仆太中大夫中散大夫司徒左、右长史诸王师国子博士荆、江、南兖、郢、湘、雍等州刺史嗣王、蕃王、郡公、县公等世子开国县伯第五品秘书丞明堂令太庙令帝陵令散骑侍郎前军、左军、右军、后军将军左、右中郎将大长秋太子中舍人、庶子豫、益、广、衡等州,青州领冀州,北兖、北徐等州,梁州领南秦州,司、南梁、交、越、桂、霍、宁等十五州刺史丹阳尹会稽太守吴郡太守吴兴太守侯世子皇弟皇子府谘议参军、板咨议参军皇弟皇子府长史、板长史皇弟皇子府司马、板司马皇弟皇子公府从事中郎开国县子第六品通直散骑侍郎著作郎步兵、射声、长水、越骑、屯骑五校尉太子洗马太子步兵、翊军、屯骑三校尉司徒左西掾、属皇弟皇子友皇弟皇子公府属五经博士子、男之世子万户以上郡太守、内史、相嗣王府、皇弟皇子之庶子府谘议参军嗣王府长史、司马皇弟皇子之庶子府长史、司马庶姓公府咨议参军庶姓公府长史、司马嗣王府、庶姓公府从事中郎皇弟皇子府中录事参军、板中录事参军、中记室参军、板中记室参军、中直兵参军、板中直兵参军扬州别驾、中从事皇弟皇子南徐、荆、江、南兖、郢、湘、雍州之别驾及中从事开国县男第七品给事中员外散骑侍郎秘书著作佐郎奉车都尉驸马都尉骑都尉虎贲中郎将羽林监冗从仆射谒者仆射南台治书侍御史太子舍人太子门大夫太子旅贲中郎将太子冗从仆射司徒主簿司徒祭酒领军长史、司马护军长史、司马廷尉正、监、平皇弟皇子府录事、记室、中兵等参军, 板录事、记室、中兵等参军, 功曹史、主簿公府祭酒皇弟皇子文学嗣王府掾、属庶姓公府掾、属太子太傅丞太子少傅丞蕃王府谘议参军、板谘议参军蕃王府长史、司马庶姓持节府咨议参军庶姓非公不持节将军之长史庶姓持节府板谘议参军庶姓持节府长史、司马嗣王府、皇弟皇子之庶子府、庶姓公府之中录事、中记室、中直兵参军及板中录事、中记室、中直兵参军不满万户郡太守、内史、相丹阳、会稽、吴郡、吴兴等及万户以上郡丞建康令建康正、监、平沐食侯第八品中书通事舍人积射、强弩将军武卫将军公车令太子左、右积弩将军奉朝请武骑常侍太后三卿丞太常、宗正、太府、卫尉、司农、少府、廷尉、光禄、大匠、太仆、鸿胪、大舟等十二卿之丞大长秋丞左、右卫将军司马太子詹事丞胄子律博士皇弟皇子府正参军、板正参军、行参军、板行参军嗣王府录事、记室、中兵参军, 板录事、记室、中兵参军, 功曹史、主簿皇弟皇子之庶子府录事、记室、中兵参军, 板录事、记室、中兵参军, 功曹史、主簿庶姓非公不持节诸将军置主簿庶姓公府录事、记室、中兵参军, 板录事、记室、中兵参军, 主簿嗣王府、庶姓公府祭酒蕃王府中录事、中记室、中直兵参军及板中录事、中记室、中直兵参军庶姓持节府中录事、中记室、中直兵参军及板中录事、中记室、中直兵参军太子太傅五官、功曹史、主簿太子少傅五官、功曹史、主簿太学博士国子助教、司樽郎安蛮、戎、越校尉及中郎将等府长史、板长史、司马庶姓南徐、荆、江、南兖、郢、湘、雍等州别驾及中从事不满万户已下郡丞五千户已上县令、相皇弟皇子国郎中令、大农、中尉乡侯亭侯第九品殿中将军南台侍御史东宫通事舍人材官将军太子殿中将军太子左、右卫率丞嗣王府正参军、板正参军、行参军、板行参军皇弟皇子之庶子府正参军、板正参军、行参军、板行参军庶姓公府正参军、板正参军蕃王府录事、记室、中兵等参军及板录事、记室、中兵等参军蕃王府功曹史、主簿、正参军、板正参军、行参军、板行参军庶姓持节府录事、记室、中兵参军及板录事、记室、中兵参军庶姓持节府功曹史、主簿庶姓豫、益、广、衡、青、冀、北兖、北徐、梁、秦、司、南梁等州别驾及中从事史扬州主簿、西曹及祭酒、议曹二从事南徐州主簿、西曹及祭酒、议曹二从事皇弟皇子诸州主簿、西曹不满五千户已下县令、相皇弟皇子国常侍、侍郎、嗣王国郎中令、大农、中尉嗣王国常侍蕃王国郎中令、大农、中尉关中侯关外侯*本表据《隋书·百官志上》、《通典》而作。

北魏帝国的官僚制度北魏是中国历史上一个重要而特殊的朝代。

它是一个民族大融合的时期,也是一个文化多元的时期,而其官僚制度更是独具特色的。

本文将探讨北魏帝国的官僚制度,包括其来源、结构、职责和影响。

一、官僚制度的来源北魏官僚制度的来源可以追溯到汉代和魏晋时期。

在汉代,地方上的官僚系统已经非常发达,而魏晋时期则逐渐建立了由朝廷直接掌控的官僚制度。

在魏晋南北朝时期,由于各种政治和社会因素的影响,官僚制度逐渐形成了和唐代、宋代不同的特色。

北魏官僚制度不仅是沿承了汉代和魏晋的官僚制度,也将匈奴、鲜卑、柔然等少数民族的部分制度和组织形式和制度纳入其中,最终逐渐形成了独具特色的北魏官僚制度。

二、官僚制度的结构北魏官僚制度采用了两个制度结构:尚书省和三省六部制度。

尚书省作为朝廷最高行政机关,掌控着整个官僚系统的管理。

它的职责主要包括颁示命令、处理纠纷、调查监察等任务。

尚书省的设置和规模非常大,由尚书、左丞和右丞等组成,其下还设有各种司局,如御史台、秘书省、祠部、度支尚书、吏部等。

三省六部制度则分类明确地分工负责各项具体工作。

三省指的是省、梁、益三个行政区划,六部指的是吏、礼、兵、刑、户、工六个部门。

这种分工清晰的机构设置,保证了官僚制度的高效运作。

三、官僚制度的职责北魏官僚制度的职责包括政务、纳贡、征收税收、司法、文教事务和军事等。

其中,政务是官僚制度的核心。

尚书省通过政令、调令、诏书等方式进行高层决策,三省六部制度则根据尚书省的命令执行具体工作任务。

在纳贡方面,北魏官僚制度实行了“礼贡制”,对不同民族要求不同的贡品和贡仪。

这种制度有助于加强皇权,提高帝国威望。

征收税收也是官僚制度的重要职责。

北魏官僚制度设置有专门的度支尚书和令史,以负责税务和金融的工作。

在司法方面,尚书和州县官员都有权参与刑事审判,并负责制定刑律和律令。

文教事务方面,北魏官僚制度十分重视教育和文化传承。

设立诸子学、官学、文学等机构,以培养官员和教育人民。

北魏的政治制度与文化发展北魏是中国历史上一个特别重要的朝代,开创了中国封建制度的沿袭时期,政治制度和文化发展都具备一定的特点和价值。

本文将从海内政权的巩固、文化机构的建设、政治制度的改革、制度演进的趋势等角度,详细阐述北魏的政治制度与文化发展。

一、海内政权的巩固北魏是中国历史上第一个建立在华北地区的民族政权。

在强大的军事力量以及坚实的政治基础下,北魏逐渐建立起完整的海内政权。

为了加强这个政权的巩固,北魏制定了一系列的建国措施。

首先,他们把户籍制度作为政治巩固的重要措施,实行了“民人迁徙记”、“户籍簿”等制度,使得北魏的政治和社会组织更加分明、规范化。

其次,北魏还实行了“五等”制度,即:王侯、列侯、卿、大夫和士。

这个制度极大地便利了统治阶级的纵向分工,确立了一个完整的统治结构。

总的来说,北魏建立起了一个完善的海内政权,这个政权的巩固,为北朝社会的长治久安打下了坚实的基础。

二、文化机构的建设在政权巩固的同时,北魏也积极发展文化事业,建设自己的文化机构。

首先,北魏坚定地支持佛教的传入和传播。

魏文帝的时候,皇帝亲自读经、讲论,并派遣使臣赠送财物给印度达摩善尼(即达摩牛头菩萨)之流。

北魏长庆年间,更是修建了大量佛寺,如禅林寺、龙泉寺等,积极采纳佛教文化的一系列的礼仪制度和管理条例,这些都为当时的文化发展打下了坚实的基础。

其次,北魏在教育方面也非常重视,尤其是家塾教育的发展。

北魏太武帝下令园陵乡官均设乡学,让百姓都能上学读书。

并且,在石家庄白莲堂附近的北岳山上,设立了朝廷制定的“三省九寺”中心,被誉为“当时天下第一书院”。

这些文化机构的建设和支持,为北魏广泛的教育和文化繁荣奠定了基础。

三、政治制度的改革北魏在政治制度方面也非常有特色,他们针对时局的需要,进行了许多的改革。

首先,他们在皇帝制度和国家机构方面,进行了改革。

魏文帝改革皇帝制度,规定除谥加帝号外,生前不能另起名号,为加强皇帝的权威打下了基础。

同时,魏文帝又建立了大量的京师职官以及地方职官,统治机构的等级分明,从而完善了士族的政治地位。

北魏时期的政治制度与文化变革北魏时期是中国历史上一个重要的时代,不仅是北朝时期的开端,也是中国文化史上的转折点之一。

在这个时期,政治制度和文化都发生了巨大的变革,对于后来中国历史的发展产生了深远的影响。

政治制度方面,北魏时期是政治中央集权的时代。

在官制方面,北魏采取了原始的“州郡县”制度,将各地划分为州、郡、县三级。

在官员选拔方面,北魏时期实行科举制度,通过乡试、会试、殿试进行选举,选拔优秀人才进入政府系统。

同时,北魏在军队组织方面也进行了改革,将士兵按照户籍进行组织,形成了纳户制度,这种制度后来影响了唐代的兵役制度。

除了政治制度的改变,北魏时期的文化变革也非常重要。

在文化领域,北魏时期是佛教传入中国的重要时期。

据传,北魏国家初期就有太学,但是太学是传统的文化教育机构,主要以经义为中心,与佛教的教学形式不同。

而佛教则是经历了南北朝时期的发展,到了北魏时期逐渐成为一种文化潮流,对于当时的社会产生了重要影响。

佛教的传入,推动了中国文学、绘画、雕塑等方面的发展。

同时,北魏时期也是中国书法艺术的重要时期。

在书法方面,北魏时期出现了“六朝隶书”,这种书法风格不仅影响了当时的书法艺术,而且对以后的书法艺术发展也产生了深远的影响。

北魏时期所形成的书法风格,在后来的唐代以及宋代都得到了继承和发展。

另外,在北魏时期,诗歌的创作也产生了巨大的变化。

在北魏时期,诗歌的创作开始从以题咏风景、描写自然为主向以描写人情世态为主转变,扩大了诗歌的创作范围。

同时,在诗歌的体裁方面,北魏时期也出现了很多新的诗歌体裁,如“乐府诗”,这种诗歌体裁主要是用于歌颂国家的功绩和风土人情。

这种诗歌风格在唐代以后得到了广泛发展。

总的来说,北魏时期是中国历史上一个重要的时期,不仅在政治制度方面有很多的创新,而且在文化领域也有很多的变革。

这一时期不仅是一个历史中的转折点,也是中国文化史上一个发展的重要时期。

历史的发展告诉我们,只有不断的创新和变革,才能让国家和民族在历史的长河中不断发展。

北魏孝⽂帝的改⾰措施 北魏孝⽂帝改⾰,俗称孝⽂汉化,是指在南北朝时期的北魏孝⽂帝在位时所推⾏政治改⾰。

其主要内容是汉化运动,包括推⾏均⽥制和户调制,变⾰官制和律令,迁都洛阳,改易汉俗等。

以下是⼩编给⼤家整理的资料,欢迎⼤家阅读参考! 北魏孝⽂帝的改⾰措施 第⼀阶段:创建新制度(主要由冯太后主持) 政治⽅⾯采取俸禄制和三长制(设邻长、⾥长和党长),经济⽅⾯实⾏均⽥制和租调制。

地⽅上设⽴三长制。

为配合均⽥制的推⾏,强化中央对地⽅的控制,朝廷采⽤了⼤⾂李冲的建议,规定:五家⽴⼀邻长,五邻⽴⼀⾥长,五⾥设⼀党长。

推⾏新的租调制,规定:⼀对夫妇每年向政府缴纳⼀定数量的租调,使农民负担⼤⼤减轻,国家收⼊增加。

第⼆阶段:汉化 1.迁都洛阳(494年) 2.改变风俗习惯:易汉服、讲汉话、改汉姓、通汉婚、定门第、改籍贯 3.学习汉族典章制度:尊儒崇经,兴办学校。

恢复汉族礼乐制度。

采纳汉族封建统治制度。

1、政治及经济⽅⾯ 班禄制北魏初年,官俸制度沿⽤「掠夺制」,官员俸禄乃从战争中掠夺他⼈财物,後来国家渐渐安定,官员间贫富差距渐⼤,贪污成风。

故此孝⽂帝仿效汉⼈的班禄制,官员每季定时发薪。

三长制北魏初年,户籍制度沿⽤「宗主督护制」,平民百姓⼤多因为⽣计依附世家⼤族(宗主),成为宗主的私产,中央政府不但难以收税,平民百姓更多受宗主威迫。

孝⽂帝制定「三长制」,以五家⼀邻,五邻⼀⾥,五⾥⼀党,各设⼀长,即「邻长」、「⾥长」和「党长」。

有助重新整理户⼝,⽅便收税。

均⽥制均⽥制」配合「三长制」⽽⾏,计⼝授⽥,平均⼟地和牲畜,使平民百姓安居乐业。

同时,推⾏「均⽥制」,亦可视为北魏政权由游牧业跃进为农业的过程。

2、习惯与⽂化 以下这些措施,是为了改变胡⼈习惯以作的: 改服装⾸先改变⾐著,命令⼈民改穿汉服,不得再穿胡服。

《魏书‧⾼祖纪下》云:「太和⼗⼋年……⾰⾐服之制。

」 改籍贯迁居洛阳的鲜卑⼈,籍贯不得再称「代⼈」,须改称「河南洛阳⼈」,且死葬洛阳,不得回到北⽅落地归根,⼜「太和⼗九年……诏迁都之民,死葬河南,不得还北。

一、政治概况统治北中国的北魏、东魏、西魏、北齐、北周五朝,合称北朝(439-581年)。

鲜卑族是东胡的一支,秦汉时附于匈奴。

东汉时北匈奴西迁后,鲜卑族逐渐兴起,进入匈奴故地。

自东汉桓帝时至曹魏,鲜卑大人(其部落酋长称大人)檀石槐、轲比能征服了许多部落,相继组成巨大的军事行政联合体。

西接乌孙国、东到辽河流域,东西12000里、南北7000里的塞外匈奴旧地,全被鲜卑族占领。

鲜卑族连年侵犯幽州、并州边境,成为东汉、曹魏时期北方新起的大敌。

鲜卑长期停留在原始社会阶段,以畜牧射猎为业,生活简单朴野,刻木为记,没有文字。

檀石槐以后,开始施行世袭制度,各部大人不再推选。

轲比能利用中原降附汉人造兵器甲盾,向他们学文字兵法。

檀石槐、轲比能两部在魏晋间隐没不显,继起的强部有宇文氏、慕容氏和拓跋氏。

慕容、拓跋两部在东晋时,先后参与了中原征战。

慕容部接受汉文化,迅速进入封建社会,在辽河流域建立燕国,占领中原五六十年。

拓跋部比匈奴、羯、慕容鲜卑、氐、羌都落后,基本保留游牧生活方式,但凭借其高度野蛮性(屠杀和掠夺)终于战胜了大小割据者,统一了黄河流域,结束了十六国的混乱局面。

公元386年,拓跋珪接受诸部大人拥戴,在今内蒙呼和浩特以北的牛川即代王位;用张衮为长史、许谦为右司马,其政治指导者仍属汉族士人;同年改国号为魏,不再接受东晋封号。

拓跋珪的首要措施是务农息民,取得后燕的援助,借以消除内部诸部大人的不稳定性。

公元387年,拓跋珪在军事上定出一条有效的办法,即颁赐群臣将士各有差等(每次战胜后,按战功分赏虏获物),鼓励士兵勇敢作战。

从此,拓跋部成为坚强的好战集团。

公元396年,拓跋珪率大军40余万攻后燕,夺得并州;398年攻破后燕都城中山(今河北定县),黄河以北诸州郡全为北魏所有,定都平城(今山西大同);399年称帝(北魏道武帝)。

北魏占领了汉族居住的大片土地,要统治汉族必先接受封建制度。

道武帝在取得并州后,开始成立正规的政治机构,自刺史、太守、尚书郎以下各官一般都用汉族士人。

北魏制度的创新与改革

北魏是中国历史上的一个重要朝代,他们在政治、经济、文化

等方面都有很多的创新和改革。

尤其是在政治制度方面,北魏朝

廷采取了一系列的措施,使得政治制度不断向现代化的方向迈进。

一、官制改革

北魏政府在官制方面进行了大规模的改革,开创了官僚职务由

选任到科举制度的转变。

根据《魏书》的记载,北魏首先设立了

九品官人,然后通过《九品中正仪》来确定官员的等级和薪俸,

这可以说是实行官僚制度的第一步。

为了提高官员的素质和能力,北魏政府采用了科举制度。

据史

书记载,北魏朝廷于公元471年开始设立乡试、府试,公元493

年开始设立会试,公元534年开始设立殿试,实现了从选任制到

科举制的转变。

二、土地制度改革

北魏政府在土地制度方面也进行了大规模的改革,主要是解决土地兼并和农民负担过重的问题。

北魏朝廷发展小农经济,推行均田制,取消对耕者之法,确立了私有制。

通过这种改革,北魏政府得到了农民的支持,经济得到了发展。

三、军制改革

北魏政府还进行了军制的改革,采取了军功爵制,用爵位来奖励官兵和武将,增加了军队士气。

另外,北魏朝廷还建立了五镇征兵制,通过优待、分配土地等政策来调动士兵的积极性,提高了军队的战斗力。

四、法律制度改革

北魏政府对法律制度也进行了改革,推行了一系列制度,如《齐明成公律》,这些法律文书对于后来的法律发展起到了很大的推动作用。

此外,北魏政府还成立了御史部等机构,来监督官员的工作行为和廉政。

总的来说,北魏制度的创新与改革促进了当时社会的发展和进步,这些措施也影响了后世的政治思想,有着深远的历史影响。

北魏孝文帝改革主要措施1. 官制改革:废除均田制,实行土地私有制;推行选官制度,严格考试选拔官员。

2. 军事改革:建立制度严密的骑兵、步兵、辎重,完善军队组织。

并建立了等级制度、奖励制度,以激发将士战斗热情。

3. 经济改革:推行缓田法、试种法,鼓励农民种植,加强国家的财政收入。

4. 文化教育改革:提倡佛教、道教、儒教三合之道,兴办学校,培养优秀人才。

5. 法律制度改革:制定《魏书》,编纂了周、秦、汉、晋的法律制度,为日后的法律制度奠定了基础。

6. 增设道观、寺庙,提倡信仰佛教、道教,推崇宣扬儒学,兴办学校。

7. 推行居士制度,鼓励庶民崇尚佛教,使佛教迅速得到了传播和发展。

8. 全面禁止均田制,实行土地私有制,使得农民养殖发展迅速。

9. 修建渠道,使河流水源得到补给,推进了灌溉事业的发展。

10.利用商人的契机,构建起了一条贸易大道,发展了东西商路,提高了国家的交流和收入。

11. 兴修水利,建立了灌区制度、引水制度等。

12. 定期召开较为规模的宴会,宴请百姓,并发布一些政令、法律、教育等方面的重要信息。

13. 加强情报工作,不断了解各国动态,防范敌对势力的威胁。

14. 建设城市,改善城市规划和布局,提高人民的居住条件。

15. 充分发挥家族制的作用,依靠家族的力量,推动社会的发展。

16. 发展皇族权力,使得皇族与朝臣之间的关系得以更好的维护。

17. 通过各种文化活动,推动文化的繁荣和兴盛。

18. 加强对边疆地区的管理,通过安置军队和民族融合,维护了北魏的稳定。

19. 为了推动农业和商业的发展,北魏还采取了多种政策措施,如让农民在不交税的情况下,种植一些比较稀有的作物,推广制度中规定的洗煤、锻铁等技术,鼓励农民养殖牛羊等。

20. 加强对官员的监督,倡导清廉政治,保持政务的高度透明,使人民对北魏政府的信任得以进一步提高。

北魏孝文帝改革内容

孝文帝改革涉及政治、经济、文化等各个领域,范围极其广泛,内容也极为丰富。

总体概括起来有以下四点:

第一,推行均田制。

在均田制的同时又颁布了与之相联系的三长制和租调制。

均田制使农民分得了一定数量的土地,将农民牢牢束缚在土地上,成为国家的编户,保证了地主们的基本利益及土地私有制。

而租调制则相对减轻了农民的租调负担,改善了农民的生产生活条件,从另一方面促进了生产力的发展。

第二,整顿吏治。

吏治的败坏不仅激化了社会矛盾,同时也使统治阶级内部产生了矛盾。

在这项改革措施中,以“治绩”的好坏为标准。

整肃了官僚机构,巩固了封建统治。

第三,迁都洛阳。

为了接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制,孝文帝决定迁都洛阳。

495年正式迁都洛阳。

第四,实行汉制与移风易俗。

主要内容有改官制、禁胡服、断北语、改复姓、定族姓、迁都洛阳等,这是孝文帝改革中最重要的措施。

北魏官职制度概述北魏(386-534)是中国南北朝时期的一个重要王朝,以鲜卑族拓跋氏为统治核心。

在北魏官职制度中,中央官职、地方官职、文武官员、官员选任、官员品级、官员俸禄、官员考核以及制度改革等方面都有其独特之处。

1.中央官职北魏中央官职主要包括三师、三公、三孤、六卿等职位。

其中,太师、太傅、太保分别负责辅佐皇帝、教育太子以及统领禁卫军等职责;太尉、司徒、司空则是负责全国的军事、民事以及司法等方面的事务。

六卿则分管是具体执行各项政务的机构,分为吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

2.地方官职北魏地方官职分为州刺史、郡太守、县令等职位。

州刺史负责一州的军政事务,郡太守负责一郡的军政事务,县令则负责一县的军政事务。

此外,还有一些专门管理少数民族地区的官员,如都督护、校尉等。

3.文武官员北魏文武官员的职位和职责分明。

文官主要负责处理政务和治理国家,包括郎中令、秘书监、著作郎等职位;武官则主要负责统领军队和维护治安,包括大将军、将军、校尉等职位。

4.官员选任北魏官员选任主要采取荐举和考试两种方式。

其中,荐举主要根据官员的德才表现进行选拔,考试则主要通过策试等方式考察官员的文化素质和行政能力。

5.官员品级北魏官员品级分为九品中正制,每一品又分为上、中、下三个等级。

根据官员的德才表现和职务高低来确定品级,不同品级的官员享有不同的政治和经济待遇。

6.官员俸禄北魏官员俸禄根据官员品级和职务高低来确定,主要包括粮食、布帛、货币等。

俸禄的数额与官员的职务和品级成正比,以确保官员的生计和激发其工作积极性。

7.官员考核北魏官员考核主要包括政绩考核和德行考核两个方面。

政绩考核主要考察官员的政务处理能力和治理效果,德行考核则主要考察官员的品德修养和为人处世。

通过考核,对官员进行奖惩和调整职务。

8.制度改革在北魏时期,还进行了一些制度改革,如实行均田制和三长制等。

这些改革对于促进经济发展和维护社会稳定起到了积极的作用。

同时,这些改革也为后来的隋唐时期奠定了基础。

北魏官职中县主的品级皇族女子的封号。

东汉帝女皆封县公主。

隋唐以来,诸王之女,亦封县主。

明、清郡王女封县主。

有时也指代县令。

主要指皇族女子的封号。

东汉帝女皆封县公主。

隋唐以来,诸王之女,亦封县主。

明、清郡王女封县主。

宋王辟之《渑水燕谈录·官制》:“赵普以元勋诸女封郡主,高怀德二女特封县主。

”明胡侍《真珠船·公主翁主》:“今制:亲王女曰郡主,郡王女曰县主。

”清阮葵生《茶馀客话》卷一:“郡王女为多罗格格,汉文称县主。

”吴晗《朱元璋传》第八章一:“帝女封公主,亲王女封郡主,郡王女封县主。

”主要指皇族女东汉:公主以县名为封号,因此称为县公主。

刘宋:王之女为县主,并不得再称公主〈除金朝〉,县主成为独立的封号晋朝:亲王之女为县主。

北魏:亲王之女为县主。

唐朝:亲王之女封县主。

宋朝:亲王、郡王之女封县主[。

北宋政和三年〈1113年〉,宋徽宗更公主号为帝姬,并改县主号为族姬,但北宋亡后遂废。

金朝:亲王之女为县主;同时皇女亦以县名为封号,称县公主不等于亲王之女的县主,如东汉故事,并订三十个县名作为皇女封号。

金朝皇女封号:乐安、清平、蓬莱、荣安、栖霞、寿光、灵仙、寿阳、钟秀、惠和、永宁、庆云、静乐、福山、隆平、德平、文安、福昌、顺安、乐寿、静安、灵寿、大宁、闻喜、秀容、宜芳、真宁、嘉祥、金乡、华原。

明朝:郡王之女为县主。

清朝:郡王、世子之女为县主。

女封郡主,郡王女封县主。

”县主等级正三品:琉璃县主【县主之首,小小年纪琴棋书画样样精通,是京城公认的“十大才女之一”】正四品:凌霜县主从四品:舒馨县主——————----以上十斗一升--------------正五品:冰雅县主从五品:伊幻县主正六品:雪希县主——————以上八斗一升——————从六品:雪舞县主正七品:婧雨县主从七品:雪蓝县主——————以上七斗一升——————正八品:洛瑶县主从八品:琳蕊县主正九品:依瑶县主从九品:熙梦县主正十品:汐珞县主从十品:倾瑶县主正十一品:漓凤县主从十一品:珞萱县主——————以上六斗一升——————正十二品:惜蝶县主从十二品:梦凌县主正十三品:绾茜县主从十三品:宁伊县主正十四品:惠琳县主——————以上五斗一升——————从十四品:琪静县主从十五品:盼殇县主正十六品:舞殇县主从十六品:烟殇县主——————以上四斗一升——————正十七品:音县主从十七品:诗县主正十八品:兰县主从十八品:绝县主正十九品:雪县主从十九品:紫县主正二十品:婉县主从二十品:筱县主——————以上三斗一升——————正二十一品:绮县主从二十一品:婧县主正二十二品:幽县主从二十二品:茗县主正二十三品:蓉县主从二十三品:舒县主正二十四品:月县主从二十四品:依县主正二十五品:瑶县主感谢您的阅读,祝您生活愉快。

以下是一些北魏时期的官职名称和对应的品级:

1. 公(正一品):太师、太傅、太保、大司马、大将军等。

2. 侯(从一品):骠骑将军、车骑将军、卫将军、征东将军、征西将军等。

3. 伯(正二品):镇东将军、镇西将军、镇南将军、镇北将军等。

4. 子(从二品):仪同三司、镇国将军、辅国将军、冠军将军等。

5. 男(正三品):建武将军、镇军将军、抚军将军、翊武将军等。

6. 郎(从三品):五官中郎将、骑都尉、议郎、太中大夫等。

7. 佐(正四品):步兵校尉、翊军校尉、游击将军、骑军校尉等。

8. 右(从四品):长水校尉、宣威将军、游击将军、骑都尉等。

9. 丞(正五品):太仆、少府、水衡都尉、典牧校尉等。

10. 尹(从五品):京兆尹、河南尹、太原尹、长安尹等。

11. 率(正六品):领军、辅国、镇国、平东、北平等。

12. 司马(从六品):太中大夫、中散大夫、谏议大夫、员外郎等。

13. 著作郎(正七品):秘书监、著作郎、起居舍人、起居郎等。

14. 丞郎(从七品):给事中、黄门侍郎、散骑侍郎、中书侍郎等。

15. 参军(正八品):太子中允、庶子、中书舍人、通事舍人等。

16. 簿(从八品):国子监丞、太庙丞、太仆丞、大理丞等。

17. 尉(正九品):太子洗马、舍人、赞务、县令等。

18. 右丞(从九品):五官寺丞、太医院丞、太监等。

以上是北魏时期部分官职名称和品级。

鲜卑族建立的北魏政权有哪些官阶呢?北魏百科--------北魏(386年-534年)是鲜卑族拓跋珪建立的政权,也是南北朝时期北朝第一个王朝。

永熙三年(534年),分裂为东魏与西魏。

东魏武定八年(550年),高洋废孝静帝,代东魏自立,北齐建立。

西魏恭帝三年(557年)禅位于宇文觉,北周建立,元魏(拓跋魏)宣告结束。

从386年拓跋珪重建代国至534年分裂为止,共历20帝(列入正史本纪者12位),享国148年。

因"魏"字具有美好伟大之意并且是"神州上国"之名而定为国号,为别于此前的曹魏政权,某些史书因此别称为"后魏"。

又以其皇室姓拓跋,后改姓元,故又别称拓跋魏、元魏。

北魏官职有哪些?他们分别管辖什么呢?我来逐一给大家百科一下。

【北魏职官品位】由低到高为:〖从九品〗偏将军-------为主将之下的副将、小将裨将军------裨将军也简称裨将,属大将军,位在偏将军下校尉上。

初为副将,后成为低级将军名号。

新莽时赐诸县属令长皆为裨将军。

魏晋南北朝位列诸杂号将军之末.太子厩长-----主太子宫车马,隶属于太子少傅诸局都尉-----各局的长官典卫令-----王国属官,掌府第警卫王、公国之中大夫----属王国郎中令,为王扈从,侍奉左右,或充使者,掌与大夫同诸署令----秦汉至南北朝为列卿下属诸署长官泛称,品秩高低不等治礼郎----朝隶大鸿胪属官大行令,掌朝会时赞礼仪小黄门----名义上隶属少府,秩六百石。

位次中常侍,高于中黄门。

侍从皇帝左右,收受尚书奏事,传宣帝命,掌宫廷内外、皇帝与后宫之间的联络员外司马督-----侍从武官名。

初指定员以外添授的司马督,后成为正式官称〖第九品〗旷野、横野将军-----杂号将军,位较低子、男国郎中令----为王的侍卫近臣,常参与谋议太祝令-----职掌大祭祀时宣读祝文和迎神、送神等事宜公主家令-----西汉属宗正,职掌公主家事务皇子典书令-----掌文书之事,有丞一人佐之四门小学博士----亦称“四门博士”。

北魏地方制度

北魏地方制度是指北魏王朝在其分裂的时期实行的地方行政制度。

北魏地方制度的特点主要有以下几个方面:

1. 三镇制:北魏实行了三镇制,即并州、云州和兖州等三个大镇,每个大镇下辖若干县。

这种制度体现了北魏分封制的特点,通过设置大镇来控制地方,并且大都城的选择也受到了三镇的影响。

2. 管内郡县制:北魏的地方行政区划是以郡县为基础的。

每个郡下辖若干县,县下辖若干乡镇,形成了等级制度。

3. 中央派官制:北魏在地方行政中强调中央派遣的官员来掌控地方政务。

中央派官主要负责领导和监督地方各级官员,以确保地方政策的贯彻执行。

4. 郡县自治:北魏地方制度中也保留了一定程度的郡县自治。

地方的行政、司法、财政等事务由地方官员负责,并且地方官员也有一定的自主权。

总体而言,北魏地方制度在保留了地方自治的同时,强调了中央对地方的控制和统一。

这种制度体系在北魏王朝的分裂时期起到了一定的稳定作用,但也为后来北魏王朝的衰落埋下了隐患。

本文是对俞鹿年先生《北魏职官制度考》的摘抄概括版,着重于北魏前期(孝文帝改制之前),后期略有涉猎。

总结比较仓促,后半篇属官未能补全,在地方管制,尤其军镇方面,因耐心耗尽,故而极为简单。

北魏官制对北魏的简单介绍北魏是承“十六国”之后,拓跋族所建立的一个王朝。

拓跋族为鲜卑一支,起源于今黑龙江大兴安岭北部地区,在今嫩江流域。

(1980年7月30日,在内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗嘎仙洞,发现太平真君四年(公元443年)太武帝派中书郎李敞来此祭祖,与史书相合,基本可以确定。

)在此地区生活约一百年。

至东汉末年,又南迁到匈奴故地阴山一代,与内蒙古草原各部落相结合,成为部落结合体,发展程度达到奴隶制阶段。

西晋时期,拓跋结合体的统治区域,南部已经到达山西北部。

拓跋力微与晋和好。

拓跋力微之孙拓跋猗卢曾受封“代王”。

“为代王,置官署,食代、常山二郡。

”两郡大致在今河北地区。

代国后为前秦所灭。

前秦败亡后,什翼犍之孙拓跋珪,在东晋孝武帝太元十一年(公元386年)春天,趁机恢复了代国。

同年四月,改国号为魏,自称魏王,建元登国。

396年七月即皇帝位,改元皇始。

八月,初建台省,置百官,正式建立了北魏政权。

天兴元年(公元398年),定都平城;孝文帝太和十八年(公元494年),迁都洛阳。

一般以建都平城时期并上溯到北魏立国之初,为北魏前期,迁都洛阳之后为北魏后期。

对北魏官制的总体介绍而职官制度,也大致能以前后期划分为例,而分为两种时期。

皇始至孝文帝改革,职官制度中依旧保留了很多部落时期的残余,特征为胡汉杂糅,而未定型。

孝文帝亲政的太和十五年至太和之末,是官制改革时期。

主要是汉化程度已经较深,且同一了北方,经济也逐渐以封建经济为主,民族隔阂也逐渐泯灭,职官制度改革的条件成熟。

从世宗宣武帝承明初到孝武帝永熙末,可视为后期,特征为完全汉化,且已定型化。

北魏改革之后的官制,基本为北齐所继承(是否有所损益,我也没有查这方面的资料)。

不过据陈寅恪先生《隋唐制度渊源略论稿》可知,北魏、北齐一脉的官制,为唐朝官制制定的重要来源。

关于如何定位北魏的官制改革的来源,陈寅恪先生亦有论述。

“所谓(北)魏、(北)齐之源者,凡江左承袭汉、魏、西晋之礼乐政刑典章文物,自东晋至南齐间所发展变迁,而为北魏孝文帝及其子孙模仿採用,传至北齐成一大结集者是也。

其在旧史往往以‘汉魏’制度目之,实则其流变所及,不只限于汉魏,而东晋南朝前半期具包括在内。

旧史又或以‘山东’目之者,则以山东之地指北齐而言,凡北齐承袭元魏所采用东晋南朝前半期之文物制度皆属于此范围也。

又西晋永嘉之乱,中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅,至北魏取凉州,而河西文化遂输入于魏,其后北魏孝文、宣两代所制定之典章制度遂深受其影响,故此(北)魏、(北)齐之源其中亦有河西之一支派,斯则前人所未深措意,而今日不可不详论者也。

”拓跋族早期国家的形成及其设官制度如之前所提,拓跋先祖在大兴安岭期间,组成联盟的部落氏族,有北魏先祖“统国三十六,大姓九十九”的传说。

唐长孺先生以为,此处所说的国与姓,与《官氏志》所记载的诸姓不尽相符合,很多很可能全然不相干,此处可肯定,拓跋族发展到拓跋毛是成为了部落联盟世系大酋长的职位。

之后经过几次大迁徙,在第二次大迁徙之后,也就是在蒙古草原上,与各部落结合,形成新的拓跋结合体,此时出现了核心的八族,有称八部或把氏。

加上两个亲族,合称十族或十姓。

《官氏志》中,十族都以献帝“兄”、“次兄”、“弟”、“次弟”等称呼,像是一个部落的家支或氏族。

但据黄烈先生所论者,八姓十氏之间并无血缘关系。

比如纥骨氏,出于铁勒。

这个统治集团是“七分国人”的结果,在拓跋核心部落的内部被破坏后,拓跋邻以其兄弟关系为基础,结成了十族统治集团。

这是拓跋族由氏族向国家迈出的第一步。

此处新的拓跋结合体形成,才是《官氏志》所记载的75姓,和四方35姓。

此时是拓跋力微时期。

此时期的统帅关系的前提,是武力征服。

从拓跋力微到什翼犍间150余年,基本上维持了一系相承的统治局面。

此种拓跋结合体中,存在共同利益,也有矛盾斗争。

比如拓跋力微之子沙漠汗,因在西晋此时期比较重要的几个表现是:有了相对稳定的政治中心。

最初在长川(五原一带),后迁于定襄之盛乐(今内蒙古和林格尔)。

有“四部大人坐王庭决辞讼”,是萌芽状态的法权形式。

诸大人的长子作为质子居于都城。

拓跋力微到什翼犍之间,所设官职分两种类型。

一为部落习惯和需要而设置,例如之前所提的四部大人,还有部落大人(其中国部大人,指拓跋部落的酋长;外部大人,指外族的酋长)。

此外还有文书吏为比德真;通事人为乞万真;杀人者为契害真;等等,可见于《南齐书》卷五七《魏虏传》。

二是,偶有仿照晋朝设置的官职:比如国太子;辅相;信义将军;折冲将军等。

这些都见于《魏书》的纪传中,所占比例极少,《官氏志》中未有提及。

什翼犍建立的官职:到什翼犍建国二年(公元339),“始置百官,分掌众职”,为拓跋族早期国家的组织形式。

什翼犍时期建立的官职:一、依照晋制设置代王府官左右长史与国官郎中令。

按照晋朝制度,长史掌府事,郎中令应为三卿(郎中令、中尉、大农)之一,但实质上两者在拓跋政权中,仅有咨议作用。

二、设立内侍诸官。

如果与忽必烈的怯薛军相比较,有很多相同之处,都是直接听命于掌权者。

但也有不同之处,内侍诸官在小规模战争中,是扈从卫队;在大规模战争中是直接的军官团。

三、沿用部落酋长——大人。

有南部大人和北部大人,后来发展为八部大人。

此时的南部大人和北部大人,是直接设置的官吏,而非部落联盟酋长形式。

两大人来管理除了本部族之外的前来投奔者。

与辽时期的南北面官制全然不同,此时北魏只是分民而治,并没有“因俗而治”,也没有建立相对健全的体系和制度。

拓跋珪继任代王至称帝之前(386—396)除沿袭什翼犍所设官职之外,又增加了新的官职,所增加官职,多与汉晋不同,举几个比较特别的例子。

都统长:武职内侍官,此后内侍官逐渐向文武分职方向发展。

行人:《周礼》秋官之属有大行人、小行人。

负责迎送接待宾客。

春秋战国时,各国行人负责朝觐聘问;秦到西汉初年,有行人令,为典课属官。

十六国亦有辞官,北魏时期也设立行人。

凫鸭、白鹭:皆以鸟名官。

是道武帝(拓跋珪)欲“法古”,不用周汉旧名,而仿效更古老的时期。

殷的先祖少昊就曾以鸟名官。

凫鸭:是指诸曹走使,也就是奔走差遣或递送文书的人。

凫鸭,取义在于它飞得很快。

白鹭:指侦伺刺探情况的候官。

取义在于白鹭能伸长脖子远望。

此外还有左右司马、外朝大人、侍中、中散等诸官。

北魏前期的中央职官(一)大人官1.八部大夫与前文的部落酋长制度关系密切。

在迁都平城之后,离散部落,分土而居,新设八部大夫以管理国人所居的畿内,亦称为八国。

魏书的《官氏志》与《食货志》所说不同,八部大夫在畿内:“其八部大夫于皇城四方四维,面置一人,以拟八座,谓之八国”("八座"本非胡制。

据《晋书·职官志》载,其制始于东汉,以尚书令、仆射及六曹尚书合称"八座",魏晋南朝因之。

北魏前期似有沿袭八座制度之意,故此才有"置八部大夫……,所以有文章称,八座是拓跋珪的最终构想,不过因为胡汉杂糅的现状,到孝文帝时期才实现,个人以为不可信,因为拖得时间太久了···)此处有些争议:有说八部大夫似乎在畿外:“天兴初,制定京邑,东至代郡,西及善无,南极阴馆,北尽参合,为畿内之田;其外四方四维置八部帅以监之,劝课农耕,量校收入,以为殿最。

”此处关于八部帅是否与八部大夫是一回事情有争议,这也直接关系到八国在畿内还是畿外的问题。

关于这一点,现在亦没有达成一致意见。

八部大人的职责是“劝课农耕,量较收入”,同时也有同“尚书八座”的身份,参议国政。

这是在拓跋部部落离散的危机(强大的独孤部、贺兰部离散之后,许多后归附的部落也纷纷离散,投奔西燕、后燕等国)之下,试图通过使得八部定居,也侧面促进了汉化进程。

2.八大人是集决策权与行政权为一的集体宰相。

八大人官与八部大夫是有区别的。

八部大夫的本职是拓跋部的部落帅,只能由拓跋贵族担任;而八大人官则包括汉族上层人士,是辅佐皇帝处理政务的朝廷中枢。

八大人官(八公)的称谓显然渊源于拓跋部古老的八部大人制;但八公之号又是沿袭魏晋旧制。

3.六部大人六部大人是在南北大人的基础上发展起来的,因为道武帝之后,归附民族逐渐增多,使得不得不增加管理人员。

它是北魏加强对内附民族管理的表现,胡汉之人都可为此官,他们与所统部落没有关系,之是君主所派的管理官吏。

作为部落管理者参议国事,地位比“八大人低”,只有对所在部落的监护权。

《官氏志》:泰常二年夏,置六部大人官,有天部,地部,东、西、南、北部,皆以诸公为之。

大人置三属官。

东、西、南、北,四大人管理的方位比较明显。

其中天部大人管辖范围,是在东西南北之外,有必要设部统率的地方。

另有一“方面大人”一称呼,见于《魏书》卷三〇《刘尼传》,并没有说明他管理的地域,之说对太祖有功。

有猜测他为东西南北部大人之一。

此处“六部”的意思猜测:《官氏志》所记部族,有本身部族、东方诸部、南方诸部、次南诸部、西方诸部、北方诸部,故而称六部大人,也有六部民之说。

六部大人在太武帝拓跋焘时期,就不存在了。

有四部之说,疑为对“六部”的缩减。

4.三左辅三右弼为拓跋焘作为太子监国时期的辅佐,是有六部大人演变而来。

以奚斤为例,原为天部大人,后为左辅。

(二)三都大官三都大官指内都大官、中都大官、外都大官。

全称是三都坐大官。

是北魏前期特设的司法职官。

三都大官只存在于北魏前期,是拓跋氏部落制度的残留。

原先是部落大酋长与部落首领一起解决成员纠纷问题。

建立国家之后,仍有此制度。

元人胡三省认为,此处的“都坐”是“朝堂”的意思。

此处三都大官是旧时部落大人的象征。

之所以有内、中、外三职,是因为管理的范畴不同。

内都大官管理兄弟诸族的帝氏十姓;中都大官管理神元时期,内附诸姓;外都大官管理东、西、南、北四方诸姓。

(三)内侍官北魏建国到孝文改制之前,内侍官都存在,参议朝政,统率宿卫禁旅。

道武帝时期,内侍官出现文武分职。

太武帝时期,内侍官又出现了新的发展。

1.道武、明元时期的内侍官:文:内侍长:内侍官首领,参议朝政,有时也掌管畜牧事务。

内侍左右:内官:比侍中、常侍。

侍官:“出纳诏命,取八国良家,代郡、上谷、广宁、雁门四郡民中年长有器望者充之。

”(一方面是官员储备力量,另一方面把“八国良家子”作为内侍,表达了上位者的荣宠,同时也是留其子弟作为质子。

)孝文帝时期,也有侍官,不过那时候侍官隶书门下省。

骐驎官:(骐驎的意思,有麒麟,有良马。

前者见于《战国策·齐策四》;后者见于《战国策·赵策四》。

)“永兴元年(明元帝)十一月,置骐驎官四十人,宿直殿省(殿省:宫廷与台省),比常侍、侍郎。