武汉市工程地质及水文地质条件概况

- 格式:ppt

- 大小:1.84 MB

- 文档页数:30

2019年4月第2期城市勘测Urban Geotechnical Investigation &SurveyingApr.2019No.2引文格式:邓青军,刘亚洲,朱帆济等.武汉市汉南地区马影河流域地质环境特征分析与评价[J ].城市勘测,2019(2):191-195.文章编号:1672-8262(2019)02-191-05中图分类号:P642.5文献标识码:A武汉市汉南地区马影河流域地质环境特征分析与评价邓青军1*,刘亚洲1,朱帆济1,王先登1,陈玉茹2*收稿日期:2018—11—09作者简介:邓青军(1987—),男,工程师,主要从事水文地质、岩土工程勘察相关工作。

(1.武汉市政工程设计研究院有限责任公司,湖北武汉430023; 2.湖北省地质调查院,湖北武汉430034)摘要:通过对马影河流域现状全面深入勘测,结合区域资料成果综合研究,从研究区现状、地层分布及岩土理化特征、特殊性岩土及不良地质作用、岸坡稳定性、地下水补径排条件等方面系统全面地分析了马影河流域工程、水文地质特征,并对存在的主要生态环境问题进行剖析,为马影河流域的生态地质环境合理开发与综合整治以及流域经济可持续发展提供了地质依据。

关键词:马影河流域;工程地质;水文地质;生态环境问题;汉南地区1引言马影河既是武汉市汉南地区防洪排涝的重要通道,又是该地区重要的滨水景观带,一直被视为汉南区的“母亲河”,同时该河流域又是汉南地区传统的农业生产区和重要的工业生产基地。

近年来随着汉南地区城镇化建设进程的快速推进,马影河沿线人类工程建设活动不断加剧,致使河道内严重淤积、排水不畅,沿线局部地段出现水生态受损重、环境隐患多等问题,影响和损害群众健康,不利于经济社会持续发展,并且未得到有效治理前可能造成沿线水生态环境和地质环境有进一步恶化趋势。

因此摸清沿线地段地质环境对合理可持续开发马影河流域资源与保护马影河流域的生态环境、提升汉南区城市景观与形象、改善周边居民的生活质量有重要意义。

4 工程地质及水文地质条件4.1 场地工程地质条件4.1.1地形及地貌保德县属黄土丘陵沟壑区,浅沟、冲沟、宽谷等黄土地貌发育,有梁、峁、塔、小台坪等黄土沟间地貌,有陷穴、漏斗、黄土桥等黄土溶洞地貌,还有崩塌、滑坡、错落等黄土重力地貌。

地表千沟万壑,梁峁交错,支离破碎,属典型的黄土地貌景观。

4.1.2地层结构及岩性特征根据工程地质测绘和钻孔、探井揭露,堆场区地层从新到老依次为全新统卵砾石、新近堆积黄土、上更新统马兰黄土,中更新统砾石黄土,三叠系下统刘家沟组砂岩夹泥岩、页岩。

考虑到地基土时代、堆积成因、类别、岩性及力学性质,将堆场场区出露地层从上至下划分为四层,现分述如下:第Ⅰ层根据岩性和力学性质分为两个亚层第Ⅰ1层卵砾石(Q42):灰、灰褐色,主要分布在大井沟沟谷底部,主要为冲洪积堆积物,散粒结构,分选较好,磨圆度较差,母岩以砂岩、泥质砂岩、灰岩等为主,卵石含量约30%,粒径一般5cm 左右,砾石含量约40%,粒径一般5mm左右,充填物主要为中粗砂。

从沟头至沟口厚度由薄逐渐变厚,在赤泥堆场坝址部位层厚1-2.5m。

第Ⅰ2层黄土状土(Q42):浅黄色,干,稍密,以粉土为主,砂粒含量较高,局部相变为粉砂,结构松散,具大孔隙,具湿陷,中压缩性,顶部含大量植物根系,摇振反应迅速,无光泽,干强度低,韧性低,主要分布在沟谷坡顶处,厚度较小,一般0-3m。

第Ⅱ层马兰黄土(Q3):浅黄、土黄色,成分为粉土,堆积成因主要为风积,稍湿,稍密,具大孔隙,垂直节理较发育,砂粒含量稍高,局部相变为粉砂,具湿陷,中压缩性,摇振反应迅速,无光泽,干强度低,韧性低,主要分布在沟谷坡顶处,多处直接与下伏基岩呈不整合接触,厚度不等,从坡顶到坡头厚度逐渐变薄。

第Ⅲ层砾石黄土(Q2):红黄、红褐色,成分为粉土,稍湿,中密,低压缩性,含大量钙质结核,无湿陷,摇振反应迅速,无光泽,干强度较高,韧性较高,分布不均匀,只在局部出露,厚度不大,与下伏基岩呈不整合接触。

GC工程地质学:是将地质学的原理运用于解决工程地基稳定性问题的一门学科。

水文地质学是研究地下水的科学,地下水是指赋存于地面以下岩石孔隙中的水。

基础是指底部与基础接触的承重构件,作用是把建筑上部的荷载传给地基。

地基是指建筑下面支撑基础的土体或岩体。

地基承载力是指地基所能承受由建筑物基础传递来的荷载的能力。

直接与基础接触的土层叫持力层,持力层下部的土层叫下卧层。

工程地质条件是指工程建筑物所在地区地质环境各项因素的综合,这些因素包括:地层岩性,地质构造,水文地质条件,地表地质作用,地形地貌。

主要的工程地质问题包括:地基稳定性问题,斜坡稳定性问题,洞室围岩稳定性问题,区域稳定性问题。

自然界的三大岩类:火成岩,沉积岩,变质岩岩石物理特征:比重,重度,孔隙性,吸水性,软化性,抗冻性;力学性质:岩石的变形特征,岩石的强度特征。

确定地质年代方法:地层层序律,生物层序率,切割率,岩性对比法;相对年代:地质事件发生的先后顺序。

绝对年代:地质事件发生至今的年龄(同位素年龄)。

相对年代的确定: 1、地层层序律; 2、生物层序律;3、切割律:岩层(岩石)被侵入岩侵入穿插,则侵入者年代新,被侵入者年代旧。

绝对年代的确定:同位素年龄的测定.冰期:第四纪气候冷暖变化频繁,气候寒冷时期冰雪覆盖面积扩大,冰川作用强烈发生。

间冰期:气候温暖时期,冰川面积缩小。

第四纪沉积物:残积物,坡积物,洪积物,沉积物褶皱的工程地质评价:1.褶皱的核部是岩层强烈变形的部位,岩石破裂.裂隙发育.直接影响到岩石强度和岩体的完整性。

2.褶皱的翼部不同于核部,以倾斜岩为主。

岩石破裂后,沿破裂面无明显位移者称为节理。

张节理是由张应力作用下形成的,剪节理是剪应力作用而形成的。

节理的工程地质评价:1.岩体中的裂隙,在工程上除有利于开挖外,对岩体的强度和稳定性均有不利影响。

2.裂隙的存在,破坏了岩体的整体性,加速岩体的风化速度,增强岩体的透水性、软化性,因而使岩体的强度和稳定性降低。

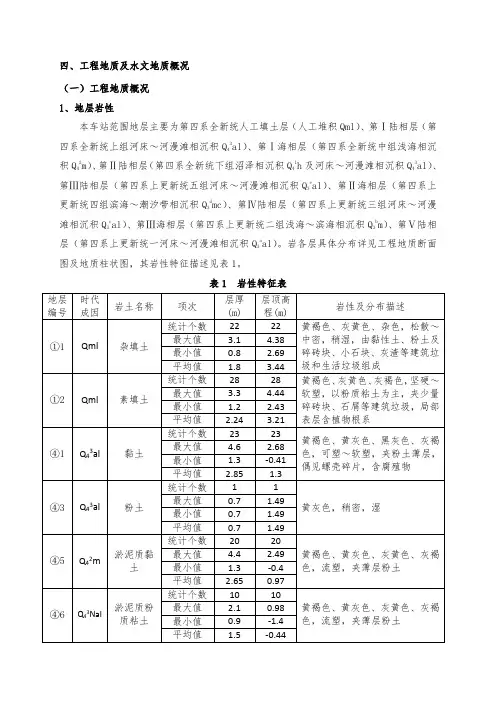

四、工程地质及水文地质概况(一)工程地质概况1、地层岩性本车站范围地层主要为第四系全新统人工填土层(人工堆积Qml)、第Ⅰ陆相层(第四系全新统上组河床~河漫滩相沉积Q43al)、第Ⅰ海相层(第四系全新统中组浅海相沉积Q42m)、第Ⅱ陆相层(第四系全新统下组沼泽相沉积Q41h及河床~河漫滩相沉积Q43al)、第Ⅲ陆相层(第四系上更新统五组河床~河漫滩相沉积Q3e al)、第Ⅱ海相层(第四系上更新统四组滨海~潮汐带相沉积Q3d mc)、第Ⅳ陆相层(第四系上更新统三组河床~河漫滩相沉积Q3c al)、第Ⅲ海相层(第四系上更新统二组浅海~滨海相沉积Q3b m)、第Ⅴ陆相层(第四系上更新统一河床~河漫滩相沉积Q3a al)。

岩各层具体分布详见工程地质断面图及地质柱状图,其岩性特征描述见表1。

表1 岩性特征表2、围岩分级、岩土施工分级及承载力基本值表2 岩性特征表3、场地类别、场地土类型及场地复杂程度依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),场地类别为Ⅳ类;依据《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006),场地类别为Ⅲ类,场地土类型为软弱~中软土,根据《城市轨道交通岩土工程勘测规范》(GB50307-2012)3.0.8判定为复杂场地。

4、地震根据国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A.0.1,本工程所在位置抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.1g,所属的设计地震分组为第二组。

依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表4.1.1,本场地为建筑抗震不利地段。

5、不良地质现象(1)地震液化本明挖区间范围内分布地震液化土层,主要为第Ⅰ海相层⑥3粉土,遍布于已勘探整个站区内,具体为线路右DK31+416~DK31+453范围埋深3.4~11.1m,具体分布详见工程地质断面图,据《铁路工程抗震设计规范》,抗液化指数为0.32~0.98;据《建筑抗震设计规范》,液化等级为轻微~中等,液化指数0.18~12.78。

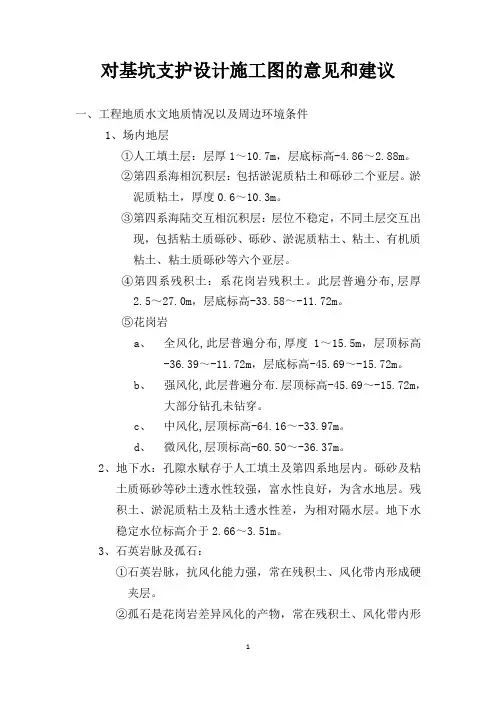

对基坑支护设计施工图的意见和建议一、工程地质水文地质情况以及周边环境条件1、场内地层①人工填土层:层厚1~10.7m,层底标高-4.86~2.88m。

②第四系海相沉积层:包括淤泥质粘土和砾砂二个亚层。

淤泥质粘土,厚度0.6~10.3m。

③第四系海陆交互相沉积层:层位不稳定,不同土层交互出现,包括粘土质砾砂、砾砂、淤泥质粘土、粘土、有机质粘土、粘土质砾砂等六个亚层。

④第四系残积土:系花岗岩残积土。

此层普遍分布,层厚2.5~27.0m,层底标高-33.58~-11.72m。

⑤花岗岩a、全风化,此层普遍分布,厚度1~15.5m,层顶标高-36.39~-11.72m,层底标高-45.69~-15.72m。

b、强风化,此层普遍分布.层顶标高-45.69~-15.72m,大部分钻孔未钻穿。

c、中风化,层顶标高-64.16~-33.97m。

d、微风化,层顶标高-60.50~-36.37m。

2、地下水:孔隙水赋存于人工填土及第四系地层内。

砾砂及粘土质砾砂等砂土透水性较强,富水性良好,为含水地层。

残积土、淤泥质粘土及粘土透水性差,为相对隔水层。

地下水稳定水位标高介于2.66~3.51m。

3、石英岩脉及孤石:①石英岩脉,抗风化能力强,常在残积土、风化带内形成硬夹层。

②孤石是花岗岩差异风化的产物,常在残积土、风化带内形成不规律出现、大小不等的球状岩体。

4、周边环境条件基坑所处场地东侧邻市政干线道路,均埋设有众多的管线。

侧距离基坑开挖边线最近的管线的距离一般为15m。

北侧燃气管线局部距离最近约7m,埋深2m,埋深最大的污水管线距离基坑24m,埋深4m。

侧临近基坑管线主要为雨水管线及电力管线,埋深约1m,距离约5m。

基坑边线距离较近,基础埋深为3m。

西侧现状场地为空地,无重要建筑物。

一、基坑支护设计方案本基坑采用桩撑(锚)为主的支护方案,主体围护结构采用钻孔咬合桩。

西侧台阶式开挖地段,第一级采用复合土钉墙支护。

具体支护设计方案如下:1、ABC段(侧)该段位于侧,基坑开挖深度约为21m,场地狭窄,外侧密布各种管线,对控制变形要求严格,采用桩+锚+内支撑方案。

工程地质及水文地质实验报告1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括以下内容:概述部分是文章引言的一部分,主要目的是对本次工程地质及水文地质实验进行简要介绍,并提出研究的背景和意义。

在这部分中,我们将对该实验的目的、作用以及研究对象进行说明,以使读者对本实验的重要性有所了解。

首先,工程地质及水文地质实验是为了更好地了解和探索工程地质领域以及水文地质领域的实际问题而进行的。

在工程建设中,工程地质与水文地质都扮演着至关重要的角色。

工程地质实验主要涉及到岩土工程、地质工程等,通过实验手段,分析、测试地层的力学、物理性质,探究地下潜藏的地质构造,为工程设计提供可靠的依据。

而水文地质实验则主要研究地下水的分布、流动和质量特征,为水利、环境保护等领域的决策提供依据。

其次,本次实验具有重要的实践意义。

通过工程地质及水文地质实验,我们可以了解不同地质条件下的土体性质以及地下水的分布情况,为工程建设和水资源管理提供科学依据。

而且,通过实验数据的分析与评估,我们可以及时发现问题、预测风险,并采取相应的措施进行调整和改进。

因此,本次实验对于工程地质及水文地质领域的相关研究具有重要的推动作用。

最后,本文将分别对工程地质实验和水文地质实验的实验方法和实验结果进行详细的描述和分析。

在工程地质实验部分,我们将介绍实验中使用的方法和仪器设备,并呈现实验结果的数据和图表。

同样,在水文地质实验部分,我们也将详细阐述实验方法和实验结果,从而管窥地下水运动和水文地质特征。

通过本次实验的开展,我们将得出相应的结论,并对工程地质和水文地质领域的发展和应用提出相应的建议和展望。

综上所述,本次工程地质及水文地质实验的概述部分主要对实验的背景、目的和作用进行了介绍。

通过本次实验的开展,我们旨在深入了解工程地质及水文地质领域的实际问题,并为工程建设和水资源管理提供科学依据。

接下来,我们将详细阐述工程地质实验和水文地质实验的方法和结果,以期给读者带来更深入的认识和理解。

1、工程地质条件:是指工程建筑物所在地区地质环境各项因素的综合(自然环境地质因素)。

这些因素包括:地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质条件、物理地质现象(滑坡、坍塌、泥石流、风化、侵蚀、岩溶、地震等)和天然建筑材料。

2、工程地质问题:一是自然环境地质因素对工程活动的制约和影响而产生的问题。

二是由工程活动而引起环境地质条件的变化。

从而形成的不利于工程建设的新的地质问题(工程地质作用)。

3、地球构造:固体地球内部由地壳、地幔、地核组成。

4、地质作用:塑造地壳面貌的自然作用称为地质作用。

5、地质作用的类型:⑴内力地质作用。

①构造运动②岩浆作用③变质作用④地震;⑵外力地质作用。

①风化作用②剥蚀作用③搬运作用④沉积作用⑤固结成岩作用;⑶工程地质作用(人为地质作用)。

6、矿物:是指在各种地质作用中所形成的天然单质元素或化合物。

7、造岩矿物:已发现的矿物有3000多种,但组成岩石的主要矿物仅30余种,这些组成岩石的主要矿物称为造岩矿物,如石英、方解石及正长石等。

8、岩石:由一种矿物或多种矿物或岩屑组成的自然集合体。

9、岩浆岩:岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石。

10、岩浆:位于地壳深部和地幔中,以硅酸盐为主和一部分金属硫化物、氧化物、水蒸气及其他挥发性物质(如:二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、氯化氢、硫化氢等)组成的高温高压熔融体。

11、侵入岩:岩浆通过地壳运动沿地壳薄弱地带上升冷凝,侵入到上部岩层中形成的岩浆岩称为侵入岩。

12、喷出岩:岩浆沿着一定通道喷出地表形成的岩石称为喷出岩。

13、岩浆岩的产状:是指岩浆岩体的形态、规模、与围岩接触关系及距地表的深度等。

14、岩浆岩依SiO2含量可划分为:⑴超基性岩(SiO2 <45%)⑵基性岩(SiO2 =45%~52%)⑶中性岩(SiO2 53 ~ 65%)⑷酸性岩(SiO2 > 65%)。

15、岩浆岩构造类型:⑴块状构造;⑵气孔构造;⑶杏仁构造;⑷流纹构造。

某地铁车站工程地质条件分析评价及建议摘要:对武汉市某地铁车站所处场区的水文地质条件及工程条件进行了研究分析,并有针对性地进行评价,进而为施工设计提出合理化建议。

关键词:工程地质条件;分析评价;建议中图分类号:u412.22文献标识码:a文章编号:1 工程概况车站位于十字口,近南北方向设置。

根据设计方案,车站拟采用明挖施工,基坑长约187m,标准段基坑宽度19.2m,基坑开挖深度约16.2m,基坑坑底标高约6.37m。

2 自然概况(1)自然地理:位于江汉平原东部平原边缘隆起带。

区内总体地形南高北低、东高西低,最高点为南部武昌境内的顶冠峰,高程197.70m。

场区地貌单元属长江ⅰ级阶地河流堆积平原,地形平坦开阔。

地表建筑物较少,局部存在沟塘。

地面高程介于19~22m。

(2)气象特征:地处江汉平原东缘,属亚热带气候。

气候温和,雨量充沛,四季分明,夏炎冬寒,具湿润性季风气候特征。

(3)水文特征:地表水系发育,河湖密布,沟渠纵横,长江、汉水为区内主要干流,在区内流经长度分别为51km和19km。

区内湖泊密布,塘、堰尤如繁星点缀。

3 地层岩性在地层分区上属下扬子分区的大冶小区。

地层从志留系到第四系均有出露。

其中第四系分布最广;志留系、泥盆系裸露地表,多形成低山丘陵;石炭纪、二叠纪、三叠纪、侏罗纪和白垩纪~下第三系仅见零星露头。

工程场区大部位于ⅰ级阶地河流堆积区,分布地层有第四系全新统(q4)、上更新统(q3),中更新统(q2)及下更新统(q1);基岩为白垩系~第三系东湖群泥质粉砂岩。

4 水文地质条件根据含水介质和地下水的赋存状况,可将场区内地下水划分为上层滞水、第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水三种类型。

上层滞水:主要赋存于填土层中,其含水与透水性取决于填土的类型。

上层滞水的水位连续性差,无统一的自由水面,接受大气降水和供、排水管道渗漏水垂直下渗补给,水量有限。

勘察期间,稳定水位埋深多在0.5~4.7m。

该层孔隙水对拟建基坑开挖施工影响较小。

武汉地质条件与城市地质问题概述杨育文;敖晨霞;熊增强【摘要】城市地质数据是城市建设和发展的基础,是建设文明城市的需要. 依据大量第一手数据,本文介绍了武汉地质条件的特点,综合分析了潜在的城市地质问题,为城市规划、建设、管理提供参考依据.%Urban geology is the basis of urban construction and development and is also to meet the requirement of construction of civilized city .According to a large number of first-hand data ,this paper introduces the characteristics of wuhan geology and puts forward to some of potential geological problems for the reference to urban planning ,construction and management .【期刊名称】《城市勘测》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】7页(P147-153)【关键词】武汉;地质;环境地质【作者】杨育文;敖晨霞;熊增强【作者单位】武汉市测绘研究院,湖北武汉 430022;武汉市测绘研究院,湖北武汉430022;武汉市测绘研究院,湖北武汉 430022【正文语种】中文【中图分类】P642.5武汉三镇是一个山水城市,地处华中腹地,位于长江与汉江交汇处,在江汉平原以东,南北扼京广线之咽喉,东西锁长江之要塞,素有“九省通衢”之称。

从土地资源承载力来看,武汉市国土面积仅次于北京、天津,是香港的8倍。

据2011年湖北省第六次人口普查,武汉市常住人口近千万,是华中地区特大中心城市,目前正处于大规模基础设施建设时期。

武汉市深基坑工程设计文件编制规定WBJ-1-2001( 试行 )2001年武汉市建委关于发布《武汉市深基坑工程设计文件编制规定(试行)》的通知武建设字[2001]114号各相关管理单位,各建设、勘察、设计、监理单位:为实现深基坑工程设计文件的规范化和标准化,确保深基坑工程设计质量,武汉市深基坑工程咨询审查专家委员会编写的《武汉市深基坑工程设计文件编制规定(试行)》业经审查,现批准为武汉市行业规定,编号为WBJ-1-2001,自 2001年6月1日起施行。

本规定由市建委设计处会同武汉市深基坑工程咨询审查专家委员会负责解释。

在执行中有何意见与建议,请函告上述部门。

武汉市建设管理委员会二00一年五月二十九日目录第一章 总则 (1)第二章 基本规定 (2)2.1 深基坑工程设计文件应包括的内容 (2)2.2 基坑工程概况部分应明确的内容 (2)2.3 基坑周边环境状况部分应明确的内容 (3)2.4 工程地质及水文地质条件部分应明确的内容 (4)2.5 设计思路及方案比选部分应明确的内容 (4)第三章 支护结构设计 (6)3.1 一般规定 (6)3.2 悬臂式桩排 (6)3.3 锚杆 (7)3.4 内支撑 (8)3.5 地下连续墙 (9)3.6 水泥土挡墙 (10)3.7 暇锚与土钉墙 (10)第四章 地下水控制 (12)4.1 一般规定 (12)4.2 深井降水设计 (12)4.3 止水设计 (13)第五章 深基坑施工要点 (14)5.1 一般规定 (14)5.2 土方开挖 (14)5.3 应急措施 (15)第六章 基坑监测 (16)6.1 一般规定 (16)6.2 基坑监测设计 (16)6.3 基坑监测内容 (16)6.4 基坑监测资料及成果报告 (17)附录1 基坑设计图纸封面附录2 基坑概况与周边环境条件图附录3 基坑周边地层概化剖面图附录4 基坑支护平面布置图附录5 桩锚支护结构图附录6 支护桩大样图附录7 喷锚支护大样图附录8 内支撑支护结构图附录9 地下连续墙支护结构图附录10 水泥土挡墙支护结构图附录11 降水系统平面图附录12 场区地面硬化、排水及土方开挖流程示意图附录13 监测点布置平面图附录14 监测阶段报告附录15 监测内容、中间资料、最终成果资料图表附加说明本规定主要起草人名单第一章 总则1.1 为了实现深基坑工程设计文件的规范化和标准化,执行工程建设强制性标准,提高设计效率,确保设计质量,满足审查、设计、施工及监测要求,制定本规定。