手术室锐器损伤与预防处理

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:33

手术室护士锐器刺伤的原因分析与防护措施【关键词】手术室;护理人员;锐器刺伤;职业防护手术室是医院的特殊科室,工作中直接接触病人开放的伤口、血液、体液等,而手术室又是锐器刺伤发生率相对较高的科室之一,手术室护士存在着被感染的高度危险。

随着各种经血液传播疾病发生趋势的大幅度上升,锐器刺伤所带来的危害不容忽视,手术室护士必须提高防护意识,加强管理,减少锐器刺伤及经血液传播疾病的发生。

1 手术室锐器伤的原因防护意识不强对病人进行侵入性操作时不戴手套,认为戴手套操作不方便,没有必要,受伤后未引起重视,或未采取足够的防护措施。

接触锐器的机会多配合手术时传递手术器械,进行各种穿刺操作等工作中直接接触锐器的机会多,受伤的概率相应也高。

不安全的操作不正确的个人操作习惯,如:操作不熟练、忙乱,传递裸露的针头、针芯,配合手术传递锐器方法不正确,徒手掰安瓿等。

病人不合作进行侵入性操作时病人不合作、躁动等,利器误伤自己或他人。

不及时正确处理锐器部分工作人员在忙乱中对锐器处理不当,注射器、针头、穿刺过的针芯等锐器用后随手与其它物品混放,未及时处理,护士整理治疗台时粗心大意而受伤。

2 防护措施增强防护意识提高防护意识,防止职业暴露的发生是减少血源性感染最积极有效且较容易实施的预防措施[1]。

加强对病人的管理和筛查,手术或侵入性操作前对病人进行HBV、HCV、HIV等血液性致病因子的检测,了解病人的感染状态,在服务操作过程提高警惕,有针对性地预防措施,进行各种侵入性操作或接触血液、体液的操作时戴手套。

手部有创口的护士不宜参加特殊感染病人的手术配合。

对特殊感染病人进行侵入性护理操作时戴双层手套。

Barbara等[2]研究发现:如果一个被血液污染的钢针刺破一层乳胶手套或聚乙烯手套,医务人员接触的血量比未戴手套的可减少50%以上。

手术室是施行外科手术的场所,工作中接触利器机会较多。

由于工作紧张、精神压力大,手术室护士的锐器刺伤的发生率也相对高。

锐器伤存在问题及整改措施问题描述锐器伤是指因尖锐物体刺入人体而引起的伤害,包括刀、剪刀、玻璃等。

在日常生活和工作中,锐器伤是常见的意外伤害类型之一。

然而,锐器伤存在一些问题,需要我们采取相应的整改措施来预防和减少这类伤害。

问题一:频繁发生的锐器伤在某些场景下,如饭店厨房、医院手术室等,由于工作环境复杂,操作不当或者缺乏安全措施导致频繁发生锐器伤。

问题二:缺乏安全防护设施在一些场所中,如学校实验室、家庭等,由于缺乏安全防护设施或者设施维护不到位导致锐器伤的发生。

问题三:操作不当和个人意识淡薄由于操作人员对于锐器使用方法和注意事项了解不足,或者个人对于安全意识淡薄,在使用过程中容易发生事故造成锐器伤。

整改措施为了解决上述问题,我们需要采取一系列的整改措施,以预防和减少锐器伤的发生。

措施一:加强培训和宣传教育1.针对特定场所和行业,制定相关的锐器使用培训计划,并确保员工接受必要的培训。

2.制作宣传教育资料,通过张贴、发放等方式进行广泛宣传,提高人们对于锐器伤的认识和防范意识。

措施二:完善安全防护设施1.在饭店厨房、医院手术室等频繁发生锐器伤的场所中,应加强设备维护和更新,确保安全防护设施的有效性。

2.在学校实验室、家庭等常见发生锐器伤的场所中,应配备必要的安全防护设备,并进行定期检查和维修。

措施三:提高个人意识和操作技能1.加强对于锐器正确使用方法和注意事项的培训,提高操作人员的技能水平。

2.建立并推广“安全第一”的理念,提高个人对于安全意识的重视程度。

措施四:加强监管和执法力度1.建立健全相关法律法规体系,明确锐器使用和管理的责任和义务。

2.加强对于特定场所和行业的监管力度,严厉打击违规行为。

结论锐器伤是一类常见且具有一定危害性的意外伤害。

通过加强培训和宣传教育、完善安全防护设施、提高个人意识和操作技能以及加强监管和执法力度等整改措施,我们可以预防和减少锐器伤的发生。

只有全面深入地解决问题,我们才能提供更安全的工作和生活环境。

医疗护理中常见的锐器伤害及防范措施医疗护理中常见的一些不安全因素,以及对这些危害的防范措施。

标签:医疗护理;锐器伤害;防范措施锐器伤害是医疗护理工作中最常见的一种职业性伤害,多种病原菌能经由锐器传播,也引发疾病,并可能产生致命的后果。

所以医疗护理人员要接受安全操作技术和正确处理锐器方面的培训,正确处理使用过的锐器,并报告所发生的锐器伤。

1原因医疗护理工作中接触的锐利器械很多,例如手术室护士在手术中,器械护士和手术医生刀、剪、针、钩,手对手传递频繁,传递速度快,极易损伤自己或误伤手术医生。

病房护士给病人做处置时,穿刺针、注射器针头的多次使用也易损伤自己或误伤他人。

给意识不清、躁动患者、小儿进行静脉输液等使用锐器的操作时,很可能会出现对护士或患者的误伤。

护士使用过的锐器放置不当,在做整理工作时易发生意外伤害。

手术中刀剪等锐器有可能滑落,造成脚部锐器伤。

手术间人数较多,互相碰撞的事情时有发生,如护士正在穿针,易发生针刺伤。

术中进行冲洗时,巡回护士消毒后用无菌刀片旋转打开生理盐水时,也常常伤到手。

2危害在可经针传播的20余种疾病中,最常见最可怕的是乙肝、丙肝和艾滋病。

它们通过血液传播的效率最高,一次即可感染。

已有资料显示因职业因素引起的感染的途径中针刺损伤占80%。

但因锐器伤感染人类免疫缺陷病毒(HIV)至少需要0.1ml血液,乙肝病毒(HBV)较HIV的致病性要强,针刺上发生时一般只需0.004Ф血液就足以使受伤者感染了,被携带HBV的针头刺伤而发生感染的危险性很高。

另外,病原体经锐器伤口进入体内可引起局部或是全身的感染,任何针刺伤口都有可能有破伤风杆菌的存在。

3减少和避免意外锐器损伤的措施降低医护人员的职业风险,有效措施的实施与风险意识的高低、安全管理使用过的锐器,锐器的正确使用方法、安全器具的强制性使用以及相关法规的支持密切相关。

由于医护人员工作的特殊性,为了减少锐器伤也为了减少医院内的交叉感染,住院患者常规检查人类免役缺陷病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒及梅毒螺旋体是十分必要的,了解患者才能做到有效的预防。

手术室中医护人员锐器伤的防护与职业暴露后的处理手术室是医院内最重要的区域之一,也是医护人员工作中最容易发生事故的地方之一。

在手术室工作的医护人员往往需要面对各种各样的风险,而医护人员锐器伤就是其中之一。

本文将重点探讨手术室中医护人员锐器伤的防护措施,以及职业暴露后的处理方法。

锐器伤是指医护人员在工作中受到手术刀、缝合针等锋利物品刺伤、割伤的伤害。

手术室中医护人员面对各种各样的手术器械,难免会发生锐器伤的情况。

为了有效预防锐器伤的发生,医护人员需要严格遵守以下几项防护措施:首先,佩戴好防护装备。

在手术室工作时,医护人员应该佩戴好手套、口罩、帽子等防护装备,避免皮肤直接接触锐器,减少受伤的可能性。

其次,正确使用手术器械。

医护人员在使用手术刀、针头等锐器时,要注意动作要轻缓,避免因操作不当导致意外伤害的发生。

再次,定期检查手术器械。

手术室内的手术器械应该定期进行检查和维护,确保器械的锋利度和安全性,避免因器械损坏导致医护人员受伤。

最后,做好事故处理的准备。

即使做好了防护措施,锐器伤依然有可能发生。

医护人员需要做好应急准备,一旦发生锐器伤,要及时进行处理,减少伤害的程度。

当医护人员遭受锐器伤后,应该采取以下几项处理方法:第一时间进行伤口处理。

一旦发生锐器伤,医护人员应该立即停止工作,找到急救箱,进行伤口处理,清洗伤口,涂抹消毒药品,减少感染的风险。

及时报告主管领导。

医护人员发生锐器伤后,要及时向主管领导报告,做好伤情记录,寻求进一步处理的指导。

进行相关检查和处理。

医护人员发生锐器伤后,要按照医院规定进行相关检查,并接受相应的处理和治疗,确保伤情得到控制。

注意伤后的心理疏导。

锐器伤对医护人员来说不仅是身体上的伤害,还可能带来心理上的巨大压力。

医院应该为医护人员提供心理疏导服务,帮助他们尽快走出伤痛。

在手术室工作是一项高风险的工作,医护人员需要时刻注意锐器伤的防护和处理,确保自身和患者的安全。

通过严格的防护措施和科学的处理方法,可以有效降低锐器伤带来的风险,让手术室成为一处安全和和谐的工作环境。

手术室护士如何防止锐器损伤(孝感市中心医院手术室 432000)【中图分类号】r472.4 【文献标识码】a 【文章编号】1008-6455(2011)06-0333-02手术室是一个暴露于血液和人体组织液的高位场所,由于护理人员安全防护意识淡薄、护理工作职业防护知识缺乏等原因。

极易发生锐器损伤事件,而锐器损伤是造成护士职业危害的主要危险因素,应该针对锐器损伤潜在可能性制定防范措施规范操作规程。

1 执行安全操作规范防止锐器损伤1.1 加强职业安全教育和防护知识技能培训:把职业安全教育放在首位,结合每月一次的业务学习教育,让每一位护理人员了解掌握锐器伤知识,认清锐器损伤所造成的危害性,从而引导护理人员改变自身不良工作习惯和行为,严格遵守操作规程和技术规范,合理使用锐器产品,增强自我防护意识,积累预防锐器伤的经验,防止发生锐器致伤情况。

1.2 认真进行防护知识技能培训针对锐器伤发生的原因和特点,结合可是的实际情况,制定相应的培训计划,对新上岗护理人员有计划地进行岗前培训,对在职护理人员分期分批进行培训,并将防护知识纳入考试内容,以提高护理人员的自我防护意识。

通过防护知识培训,使护理人员掌握锐器和废弃物的正确处理方法和防护技巧,严格规范操作行为,熟练掌握操作技术。

1.3 执行标准预防在工作中应认定所有病人的血液和体液、排泄物、分泌物均具有传染性,均应戴手套。

对手术时间长、手术大的外壳手术建议使用双层手套。

选择与手术时间长度相匹配的密封防水的手术衣。

所有手术室内的人员都应佩戴防护眼镜以防止污物从侧面飞溅眼镜。

1.4 建立安全区域:大多数的缝针造成的损伤和手术刀片造成的损伤都发生在一件器械传递给另一个人的过程中。

不要直接将污染的锐器传递给另外一个人,而是使用一个中立或安全区域来进行传递,避免锐器的直接传递。

它可以是个垫子或弯盘,通常不易翻倒,并且足够大,可以盛放被污染的锐器。

在传递过程中需要手拿着弯盘,器械放置弯盘内,当传递器械时,要申明是“锐器”,已增加别人的警惕性,防止受伤。

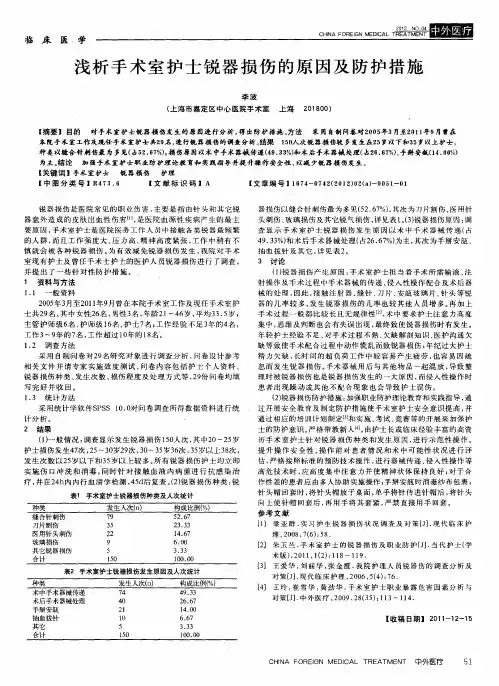

手术室护士发生锐器伤的原因及预防措施摘要】目的:分析手术室工作人员发生锐器伤的原因及预防方法。

方法:根据个人工作经验及查阅资料提出相应的预防措施。

结果:经过加强自我意识和规范化操作后手术室工作人员发生锐器伤率明显降低。

结论:加强学习,培养良好学习习惯,提高防护意识,减少经血液传播的疾病。

【关键词】手术室护士;锐器伤的原因;预防措施【中图分类号】R473 【文献标识码】B 【文章编号】1007-8231(2016)10-0201-02针刺伤和锐器伤是全球医师和护士的一个重要的职业危险因素。

一项研究显示,我国护士有95%在工作期间曾发生过锐器损伤,而手术室是医院的特殊科室,护士直接接触锐利器具的机会多,发生锐器刺伤的危险最高。

1.锐器损伤发生的原因在手术室锐利器械如剪刀、刀片、缝针、钩等在手术室使用最频繁,在术中传递,术后清洗,循环往复在各个环节中,容易损伤自己和他人。

其中1/3的器械在造成手术人员损伤后任然与患者接触,这意味着不仅存在疾病由患者传递给医务人员的危险,同样,也存在疾病由医务人员传递给患者的危险。

由此,护士发生锐器损伤的原因有以下几种。

1.1 自我防护意识淡薄有关资料显示,手术室护士对司空见惯的器具产生麻痹大意,缺乏安全防护意识,因工作环境的特殊性,护士对频繁接触的锐器也缺乏防护意识,锐器伤不可避免。

1.2 护理操作不规范违反操作规范,例如,一些护士在整理用完的锐器时被刺伤,多与习惯性双手回套针帽有关。

术中为了简单和方便而习惯用手直接装卸刀片而造成损伤,还有不正确掰安瓿。

术中洗手护士直接用手将锐器传来传去,手术医生将缝针、手术刀等传回时,护士用手直接椄取,而没有用合适的容器接取等。

1.3 缺乏标准预防知识有69.9%的护士在进行静脉穿刺和注射操作时不戴手套[1],将用过的锐器随意放置或无人管理,未对用过的锐器分类处置,盛放利器的利器盒过满,未及时更换。

1.4 职业安全防知识缺乏由于工作性质,手术室工作节奏快,护士的工作时间长短不确定,加之工作量,有时超负荷,身心处于疲惫状态,接台医生脾气大,急躁,对护士的催促下,使护士发生锐器伤的频率增加。

手术室护士锐器刺伤的原因分析与防护措施随着医疗技术的不断发展,手术室作为医院中关键的治疗场所,其所需的医疗器械、药品和供应品等设施也愈加完善。

而其中的手术护理人员,不仅要具备丰富的临床经验和专业技能,更要有严密的安全防护意识和措施,以预防和避免各种意外伤害事故的发生。

本文就手术室护士锐器刺伤的原因分析及相应的防护措施加以探讨。

一、手术室护士锐器刺伤的原因分析1. 非手术过程中的操作行为不当由于手术室负责的是众多高危、高风险的手术治疗,护理人员通常需要承担许多特殊的职业风险,例如:手术中的误伤、手术单耳往返,以及手部和手术器械的反复摆放等。

但是,在手术室之外,护理人员的行为也必须受到高度的警惕和严格的规范。

例如卫生保洁时将受污染的用品或器具扔在地上、桌面上等,或者没有做好个人防护措施时,容易发生锐器刺伤的情况。

2. 操作器械的处理不当在手术的各个环节中,器械的正确处理是手术室卫生保洁的关键所在。

手术器械一经使用后,必须在严格、规范的流程下经过全面的清洁消毒、灭菌等处理程序后方能再次使用。

而一些不负责任或操作不规范的护理人员,在器械处理中可能存在以下情况:清洁不彻底、消毒方式错误、灭菌不彻底、器械方式受损、各类错误操作、标志模糊或假冒伪劣等,可能会产生刺伤等安全隐患。

3. 个人个性和道德素质问题护理人员的性格、特质和道德素质等对手术室卫生安全的组织和开展都有着密切的关系。

如果护理人员本身存在不良习惯,不思进取,不善于学习,并且缺乏认真负责的态度和责任感,毫无疑问,这些因素都成为锐器刺伤事件的诱因之一。

因此,护理人员本身的教育和培训还需要不断加强,加强其职业道德与规范意识。

二、手术室护士锐器刺伤防护措施1. 加大护理人员培训力度在手术室中,护理人员一旦出现锐器刺伤的情况,对其本身和整个医疗系统的安全和卫生保洁都会产生巨大的不良影响。

因此,加强护理人员的职业培训和教育,将职业技能与安全防护等方面的要求贯穿其中,努力培养一批高素质、奉献精神良好的护理人才,以保障手术室的安全运行。

锐器伤的预防制度

1.在采集传染病人各种血液、体液标本时要注明隔离标记,执行安全注射。

采用真空采血系统。

2.污染针与其他锐器不应故意用手弯折或拔除,必须用机械方法。

并禁止用双手将已使用的注射器重新套帽。

3.集体操作时应及时处理针头及其它锐利器械,避免集中处理时的二次损伤

4.碎的可能被污染的玻璃不用手取。

5.禁止将针头放置在床边、小车顶部。

6.有关血液与感染性材料的操作应减少溅出物与滴液。

7.污染针头及锐利器械应直接放入利器盒。

8.手术时,使用消毒盘传递器械,不要直接传递,不直接用手安装锐利器械,应借助其他工具。

9.定期自我检查,及时发现破损的皮肤及黏膜,及时处理,及时采取措施

10.如果发生锐器伤,首先要保持镇静,戴手套者迅速、敏捷地按常规脱去手套,立即从近心端挤压受伤部位,使部分血液排出,同时用流动水冲洗受伤部位,再用碘酊、酒精消毒受伤部位。

医院手术室锐器损伤的预防与处理针刺伤与锐器伤是一种皮肤深部的使受害者出血的意外伤害。

据美国CDC报道,美国每年至少发生IOO万次针刺伤,其中IO0%与感染性血液、体液、分泌物、排泄物接触有关。

美国有调查显示:440万医务人员中每年针刺伤与锐器伤人数达80万人,巴基斯坦报道医务人员在预防注射中发生针刺伤率为0.21%,我国每年各种注射30亿次,针刺伤与锐器伤U)O万人次左右。

护士是针刺伤与锐器伤发生率最高的职业群体,多发生于回套针头或销毁注射器时,针刺伤与锐器伤已成为目前临床医务人员最主要的职业伤害。

一、与锐器刺伤、针刺伤有关的操作1分离、浸泡及清洗使用过的注射器或其他锐器时。

2,往针头上套回针帽时。

3.将体液或血液在量容器间转移时。

4.使用过的针头放回到非防刺破专用的容器内。

5.注射器使用完毕后没有及时处理针头。

二、预防锐器伤和针刺伤的原则1.无论使用过与否均按照损伤性废物处理。

2,禁止手持针等锐器随意走动。

3.禁止徒手传递针等锐器物。

4.禁止针等锐器物回套帽。

5.使用者须将用后的针等锐器物放入防水耐刺的利器收集盒内。

三、锐器伤与针刺伤的处理措施1若不慎被血液或体液接触到皮肤时,立即使用清水或肥皂水冲洗,若接触到眼睛、口腔时,应使用大量生理盐水或清水冲洗。

6,被污染的针头刺伤时,立即挤出伤口的血液,再用流动水冲洗伤口。

7.意外受伤后必须在24h内报告有关部门并填写报表,必须在72h内作HIV、HBV等的基础水平检查。

8.可疑暴露于HBV感染的血液、体液时,视伤者的情况采取注射乙肝高价免疫球蛋白或乙肝疫苗。

5,可疑暴露于HeV感染的血液、体液时,尽快于暴露后做HCV抗体检查,有些专家建议暴露4〜6周后检测HCV的RNA o9.可疑暴露于H1V感染的血液、体液时,短时间内立即口服抗病毒药,尽快于暴露后检测H1V抗体,然后行周期性复查(如6周、12周、6个月等)。

在跟踪期间,特别是在最初的6〜12周,绝大部分感染者会出现症状,因此在此期间必须注意不要献血、捐赠器官及母乳喂养,过性生活时要用避孕套。

手术室锐器损伤与预防处理摘要】研究和探索手术室发生锐器损伤的一般原因、处理方法和预防措施等,以及降低临床锐器损伤事故的发生率。

采用问卷调查的形式,调查我市三家医院共246名手术室医护人员,统计手术室锐器损伤发生的情况等。

手术室锐器损伤危害较大且发生的频率相对较高,医院应当对医护人员定期进行培训,制定一系列的预防措施,降低损伤和血源性疾病传播发生的可能性。

【关键词】手术室;锐器损伤;预防【中图分类号】R197.32 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2016)02-0242-01手术室锐器损伤是指在进行手术治疗时,由于疲劳、操作不当等原因,被锐器划伤或刺伤,并出现血源性感染等情况,对医护人员和病患的健康威胁较大。

一旦皮肤被锐器刺伤,极易感染乙肝、丙肝甚至艾滋病等重症传染病。

因此,医院应当加强对医护人员专业技能的培训,制定一系列有效的预防措施,降低手术室发生锐器损伤的几率,保障医护人员的健康。

1.锐器损伤现状临床工作中,医护人员是接触医疗锐器最频繁的人群,因此发生锐器意外损伤的几率相对较高。

资料显示,我国约95%的医护人员在手术室工作期间,曾经发生过锐器损伤事故,严重影响医护人员的健康[1]。

在发生锐器损伤事故后,极易出现乙肝、丙肝和艾滋病等重症传染疾病,确诊的血源性感染的医护人员,治疗费用甚至上百万上千万,是一笔不可忽略的巨大经济开支。

因此,医院加强对医护人员的专业技能教育,制定一系列的防御措施,能够有效地降低锐器损伤事故发生的可能,最大程度保障医护人员的安全健康。

2000年美国成为世界上首个为锐器损伤制定防护血源性病原体感染法律的国家。

据统计,美国制定该法律以来,非手术室锐器损伤发生率下降了三成,手术室锐器损伤上升约7%[2]。

其中,医护人员约占总人数的2/3,由此可见,控制手术室锐器损伤是全体医护人员共同面对的严峻问题。

2.锐器损伤的原因手术室锐器损伤,通常发生在术中锐器传递、术后清洁仪器的过程中,主要包括:(1)术前检查和调整针头;(2)打开针帽用力过度;(3)未检查针帽的完整性;(4)清洁锐器未注意刀锋;(5)手术中传递仪器受伤等。