12小腿后区踝后区

- 格式:pptx

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:7

人体足部的基本结构及名称每侧足部有26块骨,分为跗骨、跖骨和趾骨3组.足部的关节多达数十个。

(一)足部的骨骼1。

跗骨位于足的后半部,包括跟骨、距骨、舟骨、第一楔骨、第二楔骨、第三楔骨及骰骨,共7块。

(1)跟骨位于足部的后方下部,是足骨中最大的一块骨,后端向下突出称为跟骨结节。

(2)距骨位于跟骨上方,高出其他的跗骨.(3)楔骨有3块。

第一换骨位于内侧,第二楔骨位于中间,第三楔骨位于外侧,分别位于舟骨与第-—第五跖骨之间。

(4)骰骨位于跟骨之前,足外侧缘,其后方突起为骰骨。

(5)舟骨位于距骨与3块楔骨之间,内侧有一向下方的圆形突起,称舟骨粗隆或结节。

2。

跖骨位于足的中部,共5块。

由内向外,分别称为第一跖骨、第二跖骨、第三跖骨、第四跖骨、第五跖骨.每块跖骨又分为底(近足跟的一端)、体及头(近足趾的一端)三部分。

第一跖骨底下方有一跖骨粗隆,第五跖骨底外侧有一乳状突起称为第五跖骨粗隆(位于足外侧中部).3。

趾骨共14块.包括:(1)拇趾2块(近节趾骨、远节趾骨)。

(2)第二至第五趾各3节(分别称为近节趾骨、中节趾骨、远节趾骨)。

每块趾骨仍可分为底、体、头3部分.(二)足部可触及的骨性标志1.足内侧可触及内踝、舟骨粗隆(约内踝前方2.5 cm处)、第一跖骨底部粗隆和第一跖骨小头(图1——2)。

2。

足外侧可触及外踝、第五跖骨底部粗隆和第五跖骨小头(图1——3)。

3。

足底部可触及足跟下方的跟骨结节、第一至第五跖骨小头及第一至第五跖骨基底膨大部等。

4。

足背部可触及第二至第四跖骨基底部.5.足弓由跗骨和跖骨被韧带、肌肉、筋膜牵拉形成一个凸向背面的弓,称为足弓.主要的弓是内侧的纵弓,由跟骨、距骨、舟骨、第一楔骨和第一跖骨构成。

人站立时,足部仅以跟骨结节及第一、第五跖骨头三处着地,共同承受全身的重量.(三)足部的关节小腿的胫腓骨下端与距骨构成足部最大的关节-—踝关节,也是足部最后面的关节。

跗骨之间、跗骨与跖骨之间都形成关节.跖骨与趾骨之间形成跖趾关节,趾骨与趾骨之间又形成趾间关节.第二至第五趾,可称为近节趾间关节与远节趾间关节。

1、头部:以下颌骨下缘、下颌角、乳突尖端、上项线和枕外隆凸的连线为界与颈部区分。

2、头部又以眶上缘、颧弓上缘、外耳门上缘至乳突的连线为界,分为后上方的颅部和前下方的面部。

3、额顶枕区:前为眶上缘,后为枕外隆凸和上项线,两侧借上颞线与颞区分界。

4、颞区:位于颅顶的两侧,介于上颞线与颧弓上缘之间。

5、颈部:上界以下颌骨下缘、下颌角、乳突尖、上项线和枕外隆凸的连线与头部分界;下界以胸骨颈静脉切迹、胸锁关节、锁骨上缘和肩峰至第7颈椎棘突的连线与胸部及上肢分界。

6、颈部分为固有颈部及项部,两侧斜方肌前缘之前和脊柱前方部分称为固有颈部,两侧斜方肌前缘之后和脊柱后方的区域称为项部。

7、固有颈部分为颈前区胸锁乳突肌区和颈外侧区。

颈前区的内侧界为颈前正中线,上界为下颌骨下缘,外侧界为胸锁乳突肌前缘。

双侧颈前区以舌骨为界分为舌骨上区合舌骨下区。

舌骨上区含颏下三角和左右下颌下三角。

舌骨下区含左右颈动脉三角和肌三角。

颈外侧区位于胸锁乳突肌后斜方肌前缘和锁骨上缘之间。

胸锁乳突肌区即为该区域所覆盖的的区域。

8、颈外侧区:由胸锁乳突肌后缘、斜方肌前缘和锁骨中1/3上缘围成的三角区。

该区被肩胛舌骨肌下腹分为上方较大的枕三角和下方较小的锁骨上三角。

9、胸部界限:胸部上界以颈静脉切迹、胸锁关节、锁骨上缘、肩峰和第七颈椎棘突的连线与颈部分界,下界以剑突、肋弓,第11肋前端、第12肋下缘和第12胸椎棘突的连线与腹部分界。

上部两侧以三角肌前后缘与上肢分界。

10、腹部:上界为剑突或剑胸结合处和两侧肋弓下缘、经第11、12肋游离缘直至第二胸椎棘突的连线;下界为耻骨联合上缘、两侧耻骨嵴、耻骨结节、腹股沟襞、髂前上棘、髂嵴和髂后上棘至第5腰椎棘突的连线。

11、腹部九分法:上线水平经过两侧肋弓最低点(相当于第10肋)的连线,下水平线经过髂前上棘或髂结节的连线;两条垂直线分别经过左、右半月线(腹直肌外侧缘)或腹股沟中点。

九个区是:上方的腹上区和左右季肋区,中部的脐区和左右腰区,下方的腹下区和左右腹股沟区。

有效缓解脚痛的按摩方法有效缓解脚痛的按摩方法喜欢徒步旅行的朋友们都知道,长时间的长途跋涉会让我们的小腿变得疲劳,肌肉变得僵硬,除了可以通过泡热水澡之外,还可以做一下简单的按摩,也可达到血流畅通的作用。

一、小腿部按摩1.腓肠肌区:预备姿势:坐位,两脚踏在床上,双膝自然屈曲。

左前掌放在小圆枕上。

手法:右手单置于左膝上,左手手指伸展平贴于左小腿跟腱部,作自下而上从腓肠肌至膝胭部推摩。

重复2~3组,每组15~20次。

2.腓骨肌群区:预备姿势:坐位,左脚着地侧坐在床缘,右腿屈膝,右脚踏在床上。

左手掌放在右膝部,右手掌横按在踝部上端。

手法:右手四指从右小腿踝关节的.前外侧至膝关节作螺旋形揉捏,后再进行推摩,重复2~3次。

3.比目鱼肌区:预备姿势:坐位同上,右手中指和拇指环捏比目鱼肌。

手法:用右手中指和拇指按捏比目鱼肌作横向振抖,动作连贯、均匀,有节律感,连续30~40秒,共2-3次。

二、脚踝部按摩1.踝部后区:预备姿势:坐位,右腿屈膝着地,左脚踝外侧放在右膝上。

两手一上一下抓住踝关节。

手法:十指同时推摩踝关节后区周围的肌肉和肌健,然后右手在脚根部作螺旋状推摩,左手在跟腱两侧推摩,重复2-3分钟。

2.脚背区:预备姿势:坐位,两腿屈膝坐在床上。

左手掌置于左膝上。

手法:右手掌平贴于左脚趾关节上方,从脚趾向脚背部推摩,略加压力,重复15~20次。

3.脚背侧区:预备姿势:坐位同上,两手掌紧握左脚两侧(拇指置于脚背,四指环握脚掌)。

手法:两手拇指与脚掌上的八个手指同时捏压脚背上的肌肉。

共2~3组,每组10~15次,间歇30~40秒。

4.踝部前区:预备姿势:坐位同上,两手掌并列按握左外踝关节。

手法:两手在踝关节前区作环形推摩,同时踝关节作绕环动作。

连续做1~1.5分钟,共两次。

5.脚踝部按摩放松练习(1)手握空拳,轻拍或扣击脚部各肌群,然后脚踝作空踢动作,使脚踝部处于相对松弛状态。

(2)两手手指并拢,用掌侧呈竖位轻缓拍击脚背和脚踝区,用力均匀,以放松脚踝部肌肉。

艾蓬轩把十二经脉循行所过之处及各部常见病症,以文字的形式表述如下,供大家参考。

按照《内经》对经络的记载,虽然经脉的全程像一条入海的河流,一棵繁茂的树木,但最为重要、备受重视的是河流未入海的部分,是树根树干的部分,也就是肘膝关节以下的部分。

长期的临床实践同样证明,此部分腧穴的治疗作用,在整条经脉上,往往是最为突出的。

下面我们就逐一了解十二经脉的大体循行、主治等知识。

1手太阴肺经——上肢内侧前缘主要循行部位:拇指端,鱼际穴处(赤白肉际,即手掌与手背的交界线),太渊穴处(寸口脉动处,即中医诊脉处),尺泽穴处(肘内侧大筋桡侧,即靠近大拇指侧)。

主要诊治病症:肺脏疾病一一咳嗽,喘,咽喉疼痛等。

最常见疾病反应区:①尺泽穴下方肌肉丰厚处;②鱼际穴附近肌肉丰厚处。

当肺脏发生疾病时,此两区很容易出现异常反应。

尺泽穴区与鱼际穴区最常见到压痛;急性起病者,在尺泽穴下方常出现明显压痛;长期慢性的肺脏疾病,常可在尺泽穴下方沿肺经出现硬结或条索,伴有压痛;肺脏阳气不足,寒邪较盛者,常可在鱼际附近见到较明显的青筋。

最常用治疗部位:①列缺:止咳奇效。

②尺泽穴区敏感点:调治肺脏要穴。

2手厥阴心包经——上肢内侧中线主要循行部位:中指端,手心中线,腕横纹内侧中点,腕上两筋见,肘内侧大筋尺侧(靠近小拇指侧)。

主治病症:①心脏疾病——心痛,胸痹;②胃腑疾病——胃痛,呕吐。

最常用治疗部位:内关一一治疗心脏疾病要穴;按揉内关穴出现酸胀感对晕车有奇效。

3手少阴心经——上肢内侧后缘主要循行部位:小指端,神门穴处(手腕横纹掌面尺侧),少海穴处(屈肘,肘横纹内侧端处)。

主要诊治病症:本经临床应用较少,无太多经验介绍。

4手阳明大肠经——上肢外侧前缘主要循行部位:食指端,虎口合谷处,阳溪穴处(拇指后两筋间凹陷处),曲池穴处(屈肘,肘横纹外侧端)。

主要诊治病症:①头面官窍各种病症(以口鼻为主);②疹病。

最常见疾病反应区:①曲池穴下方肌肉丰厚处;②虎口肌肉丰厚处。

下肢第一节、概述一、境界与分区(一)境界:前方:腹股沟与腹部为界,外侧和后方以髂嵴后份和髂后上棘至尾骨尖的连线,内侧以股沟与会阴分界。

(二)分区:臀、股、膝、小腿、踝和足部二、基本结构(一)浅层结构:1、皮肤:各部皮肤有差异,臀区、足底厚而坚韧;股前外侧区较厚,股内侧区、窝、足背皮肤薄而柔软,易移动。

2、浅筋膜:内有浅血管、皮神经、浅淋巴管及淋巴结1)大隐静脉 2)小隐静脉 3)腹股沟浅淋巴结:分上、下两群。

4)皮神经(二)深层结构:下肢的深筋膜较发达,坚韧,各部互相延续,包绕肌肉及血管神经,分隔肌群,形成肌间隔、骨筋膜鞘。

第二节股部一、股前区(一)浅层结构:含脂肪较多,在近腹股沟处分为脂肪层和膜样层,分别与腹前壁Camper筋膜和Scarpa 筋膜相延续,膜样层在腹股沟韧带下方约一横指处,附着于阔筋膜。

(二)深层结构1、阔筋膜 1)范围 2)形成结构:髂胫束、隐静脉裂孔(卵圆窝)、肌间隔2、骨筋膜鞘3、肌腔隙与血管腔隙:为腹股沟韧带与髋骨之间的间隙。

1)肌腔隙:境界:前界:腹股沟韧带;后界:髂骨;内侧界:髂耻弓。

内容:髂腰肌、股神经、股外侧皮神经2)血管腔隙:境界:前:腹股沟韧;后:耻骨梳韧带;内侧:腔隙韧带(陷窝韧带);外侧:髂耻弓内容:股鞘、股动、静脉,股管、生殖股神经股支、淋巴管、腹股沟深淋巴结。

股鞘:腹横筋膜与髂筋膜形成,长约3—4CM,内容从外至内依次为股动脉、股静脉、股管股管:位于股鞘内侧份,为一潜在性间隙,长约1—1.5CM,上口称股环,前界为腹股沟韧;后界为耻骨梳韧带;内侧界为腔隙韧带外侧界为纤维隔。

上口附有股环隔,又称内筛板,下端为盲端。

其内容为脂肪组织、腹股沟深淋巴结4、股三角:股前区上1/3段,长10—15cm1)境界:上界:腹股沟韧带;外侧界:缝匠肌内侧缘;内侧界:长收肌内侧缘;顶为阔筋膜;底为髂腰肌、耻骨肌及筋膜 2)内容:股鞘、股管、股神经、股动、静脉、淋巴管、腹股沟深淋巴结及脂肪组织 3)主要结构排列关系:由外至内为股神经、股动脉、股静脉5、收肌管(Hunter管)位于股前内侧中1/3段,长约15CM,呈三棱形间隙境界:前壁为缝匠肌及大收肌腱板;外侧壁为股内侧肌;后壁为长收肌及大收肌;上通股三角尖,向下由收肌腱裂口通腘窝。

下肢解剖学上将下肢分为臀部、股部、膝部、小腿、踝部、足部六部分。

根据局部解剖的需要,可进一步将下肢分为若干个区域,如:将股部分为股前区和股后区;将膝部分为膝前区和膝后区;将小腿分为小腿前区和小腿后区;将踝部分为踝前区和踝后区;足以其内、外侧缘为界分为足背和足底。

第一节下肢的浅层结构(一)解剖下肢后面的浅筋膜1.分离小隐静脉于外踝后方和小腿后面中线处的浅筋膜内,寻找并游离出小隐静脉,向上追踪至穿腘筋膜注入深面的腘静脉处,向下追踪至足背续足背静脉弓的外侧分处。

注意勿伤及与小隐静脉伴行的腓肠内侧皮神经和腓肠神经。

2.分离皮神经(1)臀部的皮神经①髂腹下神经外侧皮支:在髂前上棘与髂结节之间从髂嵴向下剖查。

②臀上皮神经:来自第1、2、3腰神经后支。

在髂结节与髂后上棘之间从髂嵴向下剖查。

③臀中皮神经:来自第1、2、3骶神经后支。

在髂后上棘与尾骨尖连线的中1/3段向外侧剖查。

④臀下皮神经:.来自股后皮神经,绕臀大肌下缘反折向上。

从臀大肌下缘中点附近向上剖查。

(2)股后皮神经股后皮神经发出臀下皮神经后,主干沿股后区中线贴阔筋膜深面走行,终末支在腘窝处浅出,股后皮神经沿途分支穿过深筋膜分布于股后面皮肤。

(3)腓肠内、外侧皮神经和腓肠神经①腓肠内侧皮神经:发自胫神经,于深筋膜深面、腓肠肌内、外侧头之间下行,在小腿中部穿出深筋膜,与腓肠外侧皮神经的交通支合并成腓肠神经。

②腓肠外侧皮神经:由腓总神经发出,于腘窝外侧角穿出深筋膜,下行于小腿后面的腓侧,布于小腿后面腓侧的皮肤。

另外还发出一交通支与腓肠内侧皮神经合并成腓肠神经。

③腓肠神经:与小隐静脉伴行,经外踝后方到达足背外侧缘,分布于小腿后面下部和足背外侧缘的皮肤。

(二)解剖下肢前面的浅筋膜1.分离大隐静脉和足背静脉弓(1)剖查足背静脉弓在足背找出足背静脉弓,确认其内侧端向上续为大隐静脉,外侧端向上续为小隐静脉。

(2)剖查大隐静脉及其主要属支①游离大隐静脉主干由足背静脉弓的内侧分清理出大隐静脉,向上依次沿内踝前方、小腿内侧、膝部内侧面偏后方、大腿内侧及前面追踪分离出大隐静脉主干,在腹股沟韧带内侧半下方,大隐静脉穿过阔筋膜上的一个卵圆形孔,注于深面的股静脉,此孔称隐静脉裂孔或卵圆窝。

局部解剖——腘窝及小腿后区皮肤切口切口:1.在腘窝下缘2.踝关节后方内外踝水平3.小腿后区正中4.由切口2中点作一垂直切口直达足跟。

注意:踝部的横切口不宜过深(一)浅层结构小隐静脉及伴行的腓肠神经位置——外踝后下方观察——穿支、吻合支、腓肠神经的形成(二)腘筋膜特点——厚而坚韧临床上,患腘窝囊肿或腘动脉瘤时,因腘筋膜的限制而胀痛明显。

在小隐静脉末端附近,有时可见1~2个腘淋巴结。

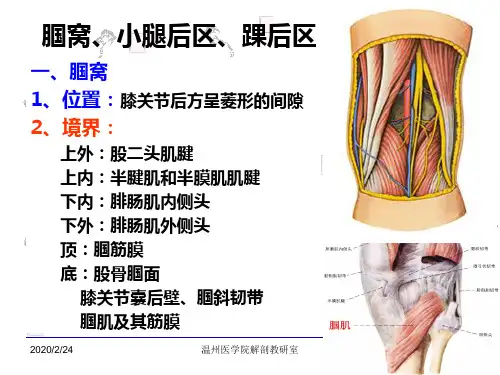

1、观察并修洁腘窝境界上外--上内---下内、外---顶---底---股骨腘面、膝关节囊后部、腘斜韧带、腘肌及其筋膜。

2、腘窝内容物的解剖腓总神经---股二头肌内侧缘、腓骨颈胫神经腘静脉和腘动脉(腘深淋巴结)腘动脉在腘窝发出五条关节支?小腿后群肌浅层腓肠肌比目鱼肌深层趾长屈肌胫骨后肌踇长屈肌3、小腿后区肌解剖腘肌“腱交叉”:4、小腿后区血管和神经腘动脉胫前动脉胫后动脉腘肌下缘腓动脉胫后动脉(伴胫神经)腘肌下缘胫神经5、解剖踝管及其内容屈肌支持带纤维隔和骨纤维管从前向后依次为:胫骨后肌腱趾长屈肌腱胫后动脉及其伴行静脉、胫神经母长屈肌腱6、腓骨肌上、下支持带膝关节的韧带及动脉网膝上外侧动脉膝上内侧动脉膝中动脉膝下外侧动脉膝下内侧动脉旋股外侧动脉降支第3穿动脉膝降动脉胫前返动脉膝横韧带踝关节韧带距腓后韧带。