爱莲说(全国公开课一等奖)

- 格式:ppt

- 大小:3.09 MB

- 文档页数:27

爱莲说一、教学目标:1朗读课文,读准字音,疏通文意。

2学习本文托物言志和衬托的手法。

3激发学生对“莲”意义的探究和爱莲花,爱君子品德的情感。

二、教学重点、难点:1激发学生对“莲”意义的探究和爱莲花,爱君子品德的情感。

教学过程一、导入莲以它的灼灼其华的风姿,卓尔不群的气度深受人们的喜爱。

现在我们就一起来欣赏几幅充满诗情画意的莲花图。

(出示图片)面对如此娇媚多姿的莲花,诗人用优美的文字传达出他们的爱意。

还有一个人,他对荷花更是情有独钟,他就是北宋哲学家——周敦颐。

齐读课题;二、作者、背景周敦颐1017-1073 ,宋代道洲人,字茂叔,著名的哲学家。

他一生为人清廉正直,任职南康太守时,在官衙旁挖池种莲,每当茶余饭后,或独身一人或邀三五好友,于池畔赏花品茗,并写下了千古美文——《爱莲说》。

三、“说”文体“说”是一种议论文的文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。

《爱莲说》就是说说爱好莲花的问题。

师:莲花究竟有何魅力,让这位这些大师爱的如痴如醉我们一同走进课文寻找答案。

四、初读课文,感知莲。

1、师播放课文朗诵,学生在重点字音、停顿处做好标注。

2、自由读。

3、指名读,学生点评。

4、齐读。

五、疏通文意,读懂莲。

1、借助注释,疏通语句。

2、检查自学词语:蕃fán 多淤yū淤泥濯huó洗涤亵iè亲近而不庄重鲜iǎn 少重点句子1、予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

2、亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

3、莲之爱,同予者何人六、精读品析,感悟莲本文题为《爱莲说》,作者爱莲的什么?出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(一)赏莲之美1、有感情地读课文,画出作者爱莲的原因的句子。

2、请边读边展开想象力,想象荷花美丽的姿态。

3、用你的朗读传达出荷花的美。

2位学生读,并配乐,师点评。

(二)悟莲之品作者从哪些方面描写莲?赋予莲哪些品格?(小组讨论)1、生长环境:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

爱莲说全国一等奖一、教学内容本节课的教学内容选自人教版小学语文四年级上册第五单元《爱莲说》。

这是一篇古代散文,作者是北宋时期的文学家、政治家、书法家、医学家、历史学家、军事家、书画家、文学家周敦颐。

文章通过对莲的描写,表现了作者洁身自好、不随波逐流的高尚品质。

二、教学目标1. 能够正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文大意。

2. 能够体会莲的象征意义,理解作者洁身自好、不随波逐流的思想境界。

3. 能够学习莲的生长环境、外形特点、花果特点,丰富自己的词汇。

三、教学难点与重点重点:正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文大意。

难点:体会莲的象征意义,学习莲的生长环境、外形特点、花果特点。

四、教具与学具准备教具:PPT、课文课件、黑板、粉笔。

学具:课本、练习本、文具。

五、教学过程1. 情景引入:通过播放莲花的图片和音乐,引导学生感受莲的美丽和优雅。

2. 自主学习:让学生自读课文,理解课文大意,体会莲的象征意义。

3. 合作交流:分组讨论莲的生长环境、外形特点、花果特点,分享学习心得。

4. 精讲点拨:教师针对学生讨论中的问题进行讲解,引导学生深入理解课文。

5. 实践演练:让学生朗读课文,体会作者的思想感情,学会表达对美好事物的赞美。

六、板书设计爱莲说生长环境:出淤泥而不染外形特点:濯清涟而不妖花果特点:中通外直,不蔓不枝七、作业设计1. 请用优美的语言描述一下你心中的莲花。

答案:莲花是我心中的一朵花,它生长在污泥中,却能保持自身的纯洁。

它的外形优雅高贵,花果美丽动人。

它象征着洁身自好、不随波逐流的精神境界。

2. 请谈谈你对《爱莲说》这篇课文的理解。

答案:《爱莲说》这篇课文通过描写莲的生长环境、外形特点、花果特点,表现了作者洁身自好、不随波逐流的高尚品质。

课文寓意着我们在生活中要坚守自己的原则,不受外界诱惑,做一个清清白白、堂堂正正的人。

八、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课通过播放图片、音乐,引导学生感受莲的美丽和优雅,激发学生的学习兴趣。

短文两篇《爱莲说》公开课一等奖创新教学设计初中语文七年级下册《爱莲说》教学设计教材分析:《爱莲说》选自人教版教材七年级下册第四单元,是北宋哲学家周敦颐所写的一篇文言文。

这篇文章篇幅短小,但内容深刻,含义隽永。

对于培养学生正确的审美起着至关重要的作用。

七年级的文言文教学是安排在每个单元的最后一课。

本单元要求学生学习略读,通过精读了解某一类文章的特点后,就可以推而广之,去略读许多同类的文章。

在本课的教学中,除了要求学生掌握相关的文言文知识外,更要注重引导学生在阅读的基础上,对内容和表达有自己的心得。

学情分析:七年级同学对于文言文在以前的教学中已经有所接触,但借助课下注释翻译课文、对于实词、虚词的理解以及特殊句式的把握仍然要严格要求。

再加上我所在的是一所乡村中学,相对来说学生基础比较薄弱,知识面比较窄,所有教学应以夯实基础、拓宽视野为主。

对于托物言志的文章,学生在上一课通过学习《陋室铭》已经有所了解,所以本课的教学相对来说难度不大。

教学目标:知识与技能:1、在熟读课文的基础上了解文言文中“说"的特点。

2、熟读、背诵课文,把握文中重点词句的含义,疏通文意。

过程与方法:1、通过反复朗读、思考、讨论等方式了解莲花的特点以及对应的人的品格。

2、学习本文托物言志和衬托手法。

情感态度价值观:培养学生正确的审美观,引导学生以君子的品行要求自己。

教学重点:指导学生熟读成诵,能准确流畅翻译课文。

教学难点:对君子品行和托物言志写法的理解。

对衬托手法的运用。

教学方法:诵读法、讨论法、合作探究法。

课时安排:1课时教学步骤:一、由歌曲《独占潇洒》导入。

引用歌词“愿生命化作那朵莲花,功名利禄全抛下”导入,提问:为何有人会抛却功名利禄,而要去做一朵莲花?莲花到底有哪些优秀的品质令人为之折服呢?今天,就让我们从周敦颐的《爱莲说》中去寻找答案吧。

(设计意图:由欣赏音乐转入到对问题的思考,容易引起学生对文章的阅读兴趣。

便于下一步的学习。

初中语文17《爱莲说》公开课一等奖创新教学设计初中语文《爱莲说》教学设计课前预习一、小试身手,断句练习(先不要看课文哟)《爱莲说》周敦颐水陆草木之花,可爱者甚①蕃。

晋陶渊明②独爱菊。

自李唐来,世人③甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不④染⑤濯清涟而不妖中通外直不蔓不枝香远⑥益清亭亭净植可远观而不可⑦亵玩焉予谓菊,花之隐逸者也。

牡丹,花之富贵者也。

莲,花之君子者也。

⑧噫菊之爱陶后⑨鲜有闻莲之爱同予者何人牡丹之爱⑩宜乎众矣二、文言字词,自主积累(可以翻阅注释或古汉语字典)①蕃:②独:③甚:④染:⑤濯:⑥益:⑦亵玩:⑧噫:⑨鲜:⑩宜:设计意图:《爱莲说》是北宋理学大家周敦颐的一篇散文,文章短小且没有生僻难字,适合作为七年级学生的文言文断句练习。

其中要求断句的两个句子也是文章的关键句,有利于学生提前熟悉课文,简单把握文意和节奏。

课前导读要求学生能够参考注释或工具书,自己解决疑难问题。

因而设计此两道练习将预习任务落到实处。

教学设计教学目标:1.积累文言词汇,感知文章大意,感受文言的节奏之美。

2.品悟文章关键词句,体会作者“独爱莲"中对君子品格的坚守。

3.掌握托物言志、衬托的写作特点,领悟本文“说”的体式特点。

一、课前导入同学们,上个周末是什么节日?(预设:母亲节)有没有同学给妈妈送花呢?母亲节应该送什么花?(预设:康乃馨、百合……)康乃馨象征母爱来源于西方,中国也有传统的母亲花。

你们一定非常熟悉孟郊的一句诗:谁言寸草心,报得三春晖。

那么这里的寸草是什么呢?(PPT注:孟郊《游子》“萱草生堂阶,游子行天涯。

慈母依堂门,不见萱草花。

")寸草,很可能就是萱草。

而从孟郊起,就有了“种萱孝母”的传统。

不同的花草往往寄寓着人们不同的情怀和意趣。

那么我们今天的主题《爱莲说》之莲,又蕴含着怎样深刻的文化内涵呢?(板书课题和作者)设计意图:上个周末是母亲节,从生活情境导入,以母亲节送的花的象征意义,引入对于《爱莲说》之莲文化内涵的思考。

统编版初中语文七年级下册第17课短文两篇《爱莲说》公开课一等奖创新教学设计初中语文《爱莲说》教学设计一、教材分析《爱莲说》七年级下册的内容。

它是一篇状物抒情、情文并茂的文言散文。

《课程标准》规定初中阶段能阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容,本文正是起着示范作用。

另外本文对学生思想政治教育方面有着举足轻重的地位,它通过对莲的形象和品质描写,歌颂坚贞的气节,曲折的批判了当时趋炎附势、追名逐利的世风,表明了作者洁身自好的生活态度,联系到当下“清廉"主题教育,具有极强的思政意义和现实意义。

二、学情分析七年级的学生对古文的学习已经有了初步的认识、了解,多数同学在字音、词义、疏通文意上有了一定的基础,在老师的提示下,能利用工具书,教材的注解在较短时间内理解大意。

但深入分析文章内容和写作手法,对学生还有难度,需要小组讨论和教师的点拨。

三、教学目标及教学重难点【教学目标】1.知识与能力目标能正确朗读课文,疏通文意,积累常见文言词语,提高阅读文言文的能力。

2.过程与方法目标反复朗读以至成诵,合作探究课文内容,理解作者的思想,领会文章的寓意。

3.情感态度与价值观目标理解作者“不慕名利、洁身自好”的生活态度,联系现实,教育学生在当今社会也该“出淤泥而不染",理解廉洁清正之风的深远意义。

【教学重点】积累文言词汇,体会“莲——君子”的美好形象,学习托物言志、衬托的写作手法。

【教学难点】了解托物言志的写法和学习莲“出淤泥而不染"的高贵品质。

四、教学方法根据本文的特点,以“自主、合作、探究的学习方式”教学,并且采用了朗读法、讨论法、迁移法、多媒体辅助教学法,使用这些教法既能激发学生兴趣,又能活跃课堂气氛。

全五、教学过程(一)创设情境,导入新课1.展示:师生共同给它们命名或配以诗文名句。

教师准备的是:生花妙笔、含露乍开、姐妹仙子、含苞欲放、青春将逝、一枝独秀、小荷才露尖尖角、世人皆睡君独醒、黑夜给了我黑色的眼睛……2.由许多人都喜欢莲花,引出《古人笔下的“莲"》(大屏幕展示)。

爱莲说——教案白山市第五中学刘艳丹教材分析:《爱莲说》这篇精美短文是人教版七年级上册第四单元短文两篇中的一篇,是我国古代文苑中的一朵奇葩。

短文是一篇托物言志的散文小品,风格极为简洁,语言凝练自然,比喻贴切,寓意深刻。

文章先写了陶渊明爱菊和世人盛爱牡丹的情况,作为一正一反的衬托,然后才从容不迫地说出自己喜爱莲花的原因,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖……”这一脍炙人口的片断,句句说的都是莲花,而同时句句道出了君子的道德品行。

作者分别把菊、牡丹和莲花称为花中的“隐逸者”、“富贵者”和“君子”,巧妙地把借花喻人的用意点了出来,赞扬了像莲花那样的君子的高尚志节,而对追求富贵的世俗思想加以讽刺,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

从内容上看,文章的前一部分,写出了莲花之美就在于其一个“洁”字。

首先,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”写出了莲花身处污泥之中,却纤尘不染,不随世俗、洁身自爱和天真自然不显媚态的可贵精神;其次,“中通外直,不蔓不枝”,写出了它里外贯通、外表挺直、表里如一、不牵扯攀附的高尚品质;再次,“香远益清”写出了莲美名远扬;然后“亭亭净植”写出了它正直,行为方正;最后“可远观而不可亵玩”,写出了莲的自尊自爱令人尊敬,也写出了莲如傲然不群的君子一样,决不被俗人们轻慢玩弄。

前文所说的一切,事实上是作者人格的写照,是作者心志的自明,关于这一点,我们可以从文章的第二部分得到明证。

正如作者所说:“莲之爱,同予者何人”其间的潜台词就是感慨于象他一样具有莲花之洁的人实在太少了。

学情分析:我校学生身处农村,周围没有公园,更谈不上莲花池了。

由于他们知识面狭窄,阅读量少,对周敦颐及其作品陌生,但学生对“莲”这种事物还是比较熟悉的,从墙壁上挂的画,文学作品中读到的,影视中也可常常看到。

因此,对“莲”的外在形象的把握不是很难,再加上本文提供的插图,学生易于理解课文内容,并且阅读后肯定有独到的体验,关键是引导他们把作者所寄予的深意理解并表达出来即可。

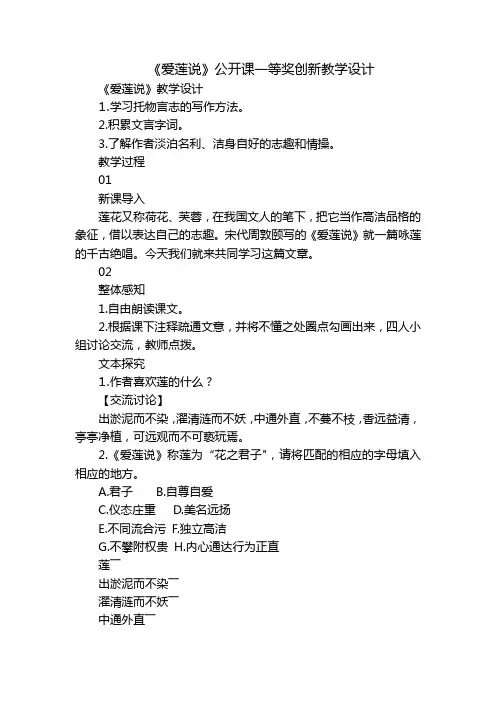

《爱莲说》公开课一等奖创新教学设计《爱莲说》教学设计⒈学习托物言志的写作方法。

2.积累文言字词。

3.了解作者淡泊名利、洁身自好的志趣和情操。

教学过程01新课导入莲花又称荷花、芙蓉,在我国文人的笔下,把它当作高洁品格的象征,借以表达自己的志趣。

宋代周敦颐写的《爱莲说》就一篇咏莲的千古绝唱。

今天我们就来共同学习这篇文章。

02整体感知1.自由朗读课文。

2.根据课下注释疏通文意,并将不懂之处圈点勾画出来,四人小组讨论交流,教师点拨。

文本探究⒈作者喜欢莲的什么?【交流讨论】出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

2.《爱莲说》称莲为“花之君子",请将匹配的相应的字母填入相应的地方。

A.君子B.自尊自爱C.仪态庄重D.美名远扬E.不同流合污F.独立高洁G.不攀附权贵H.内心通达行为正直莲――出淤泥而不染――濯清涟而不妖――中通外直――不蔓不枝――香远益清――亭亭净植――可远观而不可亵玩焉――【交流点拨】A E C H G D F B3.作者写这篇文章仅仅是为了写对莲花的喜爱吗?这是一种什么写法?【交流点拨】作者表面写莲花实际上是为了写人,用莲花的高洁品质来象征君子的高尚的品质,表达作者不慕名利、洁身自好的操守和感情。

以花喻人,托物言志的写法。

4.在写莲之前,作者写了“菊”和“牡丹",它们分别有什么特征?作者为什么先写它们?【交流点拨】菊――清高避世――隐逸者牡丹――雍容华贵――富贵者菊正衬莲,牡丹反衬莲,突出莲高洁的品质。

【《红楼梦》之周敦颐与《爱莲说》】《红楼梦》第六十三回写众女儿“占花名”玩,“香菱便又掷了六点,该黛玉掣。

黛玉默默的想道:‘不知还有什么好的被我掣着方好。

’一面伸手取了一根,只见上面画着一枝芙蓉,题着‘风露清愁’四字,那面一句旧诗‘莫怨东风当自嗟。

’注云:‘自饮一杯,牡丹陪饮一杯。

’众人笑说:‘这个好极。

除了他,别人不配作芙蓉。

《爱莲说》教学设计1【教学目的】1、理解莲花的高洁品格。

2、理解托物言志的写法。

【教学重点】自主学习,探究理解莲花的高洁品格和文章托物言志的写法。

【教学过程】一、导入课文莲花又称荷花、芙蓉。

古往今来,不知有多少人描绘过它,赞美过它,并把它当作高洁脱俗品格的象征,借以表达自己的志向。

宋代周敦颐写的《爱莲说》就是一篇脍炙人口、经世不衰的赞莲佳作。

今天我们就来共同学习这篇文章。

二、整体感知课文三、解题,揭示学习目标文章的题目是《爱莲说》。

“爱”表现了作者的感情,“莲”是这篇文章写作的主体,“说”在这里指什么?(同学们可以看课文回答)作者借描写莲来抒发感情,并说明道理,这就是托物言志的写法。

学习此类文章,一要理解所托之物的含义,二要理解作者怎样托物,如何言志,这两点正是我们学习这篇课文的目标,请同学们看屏幕齐声朗读一遍。

四、自读课文,疏通文意请同学们自读课文,要求:结合书下注释,也可以利用工具书,疏通字词的音、形、义,并逐句翻译。

(前后左右可以讨论,实在不懂的可以作上记号。

)请两位学生翻译课文。

五、研读课文1、理解莲花的高洁品格:托物言志文章的一般写法,首先要准确生动地描写出所托之物的形象,揭示出内在的精神品格。

本文所托之物是什么?“莲”⑴请同学们把文中具体描写莲的语句找出来。

(齐读)⑵作者从哪些方面描写莲花花的?赋予莲花哪些品格?同学们可以相互讨论,在讨论的基础上完成屏幕上的表格。

⑶总结:这些描写,句句写莲,而又句句喻人。

不但写出了莲花美丽的外表、芬芳的气质,而且对她那高洁的品德、美好的情操、正派的风度,作了惟妙惟肖、尽善尽美的描绘,充分表达了作者对莲花的赞美之情。

这也正是作者爱莲的原因。

⑷请同学们把这些语句再齐声朗读一遍,注意把握莲花的高洁品格,体会作者的赞美之情。

2、理解运用“菊“和”牡丹“来正衬和反衬的作用。

作者主要描写和赞美莲花,开头却为什么写了菊花和牡丹?这有什么作用?这是一种衬托的写法,用“菊”和“牡丹”来衬托莲花。

统编版语文七年级下册第17课短文两篇《爱莲说》公开课一等奖创新教学设计初中语文七年级下册《爱莲说》教学设计一、教材分析本课是部编版其七年级下册第四单元的第16课的其中一篇文言短文,本单元学习的课文都是从不同角度展现了中华美德,以及时代对这些美德的呼唤。

单元学习的要求是通过阅读单元课文,可以陶冶情操,净化心灵,使人追求道德修养的更高境界。

《爱莲说》选自《刘禹锡集》,与《陋室铭》都是托物言志的名文,文字优美,意味深远,学习时要求学生反复诵读,用心品味,充分领会作者的情怀。

教学要求学生在教学前要认真阅读课文,参考工具书或部分注释,试着自己解决疑难问题,然后再在反复诵读中领会它们丰富的内涵和精美的语言,并积累一些常用的文言词语。

二、学生学习情况分析对于七年级的学生来说,文言文是他们较难学习的一类文章。

但经过先前小学和七年级上册对相关古文的学习,大部分学生对古文的学习已有了初步的认识、了解,能利用工具书查找注释,结合教材的注解,能够理解文言的大意。

基础相对薄弱的学生应在加强基础复习的同时,提高他们的能力。

还有莲对于学生来说很少见,学生知之甚少,因此在课前需收集有关“莲"的信息,以此培养学生收集、处理信息的能力。

教学过程中,学生受年龄和阅历地影响,理解主题会有难度,将结合莲的引申义和时代背景做好铺垫。

三、设计理念文言文这一类文学体裁学生接触得较多,但他们对这种文体却有着抗拒感。

但是这篇短篇文言文难度较低,在教学的过程中可以适当的更多的由学生作为主体进行学习。

教学内容方面,整体感知课文,紧扣中心,让学生体会作者喜爱莲的原因,引导学生去挖掘莲的美好品质;在写作方面,引导学生了解“说”这种议论文文体,尤其是学习并会应用“托物言志"的写作手法;在情感表达上,引导学生清楚作者爱莲的原因所在,并结合当时的时代背景,引发深思,培养学生认识历史的能力,感悟“出淤泥而不染”的良好品德。

四、教学目标1. 了解“说"这种古代文体及其特点;2. 反复诵读课文,掌握并学会运用托物言志和衬托的写作方法;3. 理解作者爱莲的理由,感悟“出淤泥而不染”的良好品德。

第17课《短文两篇——爱莲说》公开课一等奖创新教学设计17 短文两篇之《爱莲说》教学设计【教学目标】1.了解作者周敦颐及“说"这种文体的特点。

2.理解文章中莲花的形象和象征意义,品味作者的思想感情。

3.学习本文托物言志和对比衬托的写作手法。

4.培养学生对美好品质的追求和对传统文化的热爱。

【教学重点】采用多种方式的朗读,积累文言实词,疏通文意。

2、通过悟作者之志,感悟作者不慕权贵,洁身自好的高尚节操。

【教学难点】通过品文章之美,学习白描、直抒胸臆、衬托、托物言志等写作手法。

【课时安排】1课时【学习过程】(一)创设情境,导入新课综观历史,有不少的文人墨客将莲作为描写的对象。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

——杨万里《小池》清水出芙蓉,天然去雕饰。

——李白莲花又称荷花、芙蓉古往今来,不知有多少人描绘过它,赞美过它,并把它当作高洁脱俗品格的象征,借以表达自己的志向。

宋代周敦颐写的《爱莲说》就是一篇脍炙人口、经世不衰的赞莲佳作,今天我们就来共同学习这篇文章。

(二)作者简介及题解1、作者介绍周敦颐(1017年—1073年),又名周元皓,原名周敦实,字茂叔,号濂溪,谥号元公,道州营道楼田保(今湖南省道县)人,世称濂溪先生。

周敦颐是北宋五子之一,宋朝理学思想的开山鼻祖,文学家、哲学家。

著有《周元公集》《爱莲说》《太极图说》《通书》。

教师补充:(1)周敦颐为官清正廉洁,以为百姓洗脱冤屈为己任,甚得百姓爱戴。

(2)周敦颐是宋代理学的创始人,对宋、明两代的哲学思想影响很大,理学大师程颢、程颐兄弟都是他的学生。

2、题解文章的题目是《爱莲说》。

“爱”表现了作者的感情,“莲"是这篇文章写作的主体,“说”是古代的一种议论文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。

“说"的语言通常简洁明了,寓意深刻;写法较灵活,跟现代的杂文大体相似,通常采用以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,即“托物寓意”。

爱莲说语文教案一等奖1、爱莲说语文教案一等奖爱莲说(周敦颐)一、预习朗读课文,查字典,看课文解释翻译课文。

二、导人1.作家作品简介2.题解“说”是古代一种文体,可以记事,也可以议论,都是为了说明一个道理。

三、正课1.朗读课文。

老师范读,学生齐读、轮读均可。

读时注意节奏、重音,正确、流利、有感情。

2.学生翻译课文,补充课文解释。

3.请再次朗读课文。

4提问:描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?讨论并归纳:喜爱哪一种花,是人的思想感情的表现。

用“菊”和“牡丹”来作正衬和反衬,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

5.提问:文章用了两个“独”字,表现了什么样的生活态度。

讨论并归纳:两个“独”字,都表现出倚世独立,决不随波逐流的生活态度。

但“我”爱莲又与陶渊明的爱菊又有所不同。

6.提问:“我”爱莲花什么呢?讨论并归纳:出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

7.提问:具体地说说写莲的哪些美好形象。

讨论并归纳:(1)从生长环境方面:写她“出淤泥而不染”的高洁,“灌清涟而不妖的质朴;(2)从体态香气方面:写她“中通外直,不蔓不枝”的.正直,写她“香。

远益清”的芳香;(3)从风度方面:写她“亭亭净植,可远观而不可亵玩”的清高。

这些描写,是将莲人格化了,是把她作为一种高贵品质的象征。

8.提问:文章第二段把“菊”“牡丹”“莲”比喻象征哪三种人?讨论并归纳:把菊花比喻象征成隐士,把牡丹比喻象征成富贵的人,把莲花比喻象征成君子。

9.提问:对“爱菊”“爱莲”“爱牡丹”的态度分别是什么?讨论并归纳:爱不同的花象征一种不同的生活态度。

菊花秋天开花,独抗寒霜比作不与统治者同流合污的隐士,对爱菊并不反感,只是慨叹真正的隐士极少。

牡丹雍容艳丽,比作富贵之人,对爱牡丹是厌恶鄙弃,讽刺贪图富贵,追求名利的世态。

而对爱莲同气相求。

托物言志,在莲的形象中寄寓了自己不慕名利、洁身自好的操守和感情。