【课堂新坐标】2012高三生物一轮复习第四章生态系统的稳态(精)

- 格式:ppt

- 大小:613.50 KB

- 文档页数:14

2012届高考生物第一轮考纲知识生态系统及其稳定性复习教案第生态系统及其稳定性【单元知识网络】【单元强化训练】1表示一个生态系统食物关系时,往往得到的是网状的复杂结构,这是由于( B )A.生产者的数量最多B.消费者不只以一种食物为食.生态系统的物质流失D.能量在各级营养级中逐渐递减2调查得知某河流生态系统的营养结构共有4个营养级(以a、b、、d 表示)经测定,一年中流经这4个营养级的能量分别为A该生态系统中初级消费者是A aB b D d3右图是某生态系统食物网示意图,下列关于该图的叙述中,正确的是(D )A从能量流动的特点看,E捕食生物B和最为经济B生物G是一种杂食性动物,它占有四种不同的营养级生物H占有三种不同的营养级,它的数量较其他生物更为稳定D如果环境中有汞污染,则通过富集作用可导致生物H体内汞的浓度最高4一个生态系统若能长期维持下去,除非生物的物质和能量外,不可缺少的是()A.生产者和消费者B.消费者和分解者.生产者和分解者D.所有的生物成分下表是一个相对封闭的生态系统中五个种群(存在着营养关系)的能量调查:B种群甲乙丙丁戊能量(107•—2)2.0 13.30 9.80 0.28 220.00图①~③是根据该表数据作出的一些分析,其中能与表中数据相符合的是A.①③B.②.①②D.③6在一个实验中,研究菜青虫吃掉白菜叶的比例,并将其转化为生物量,观察发现虫子在一天中吃掉22的菜叶,为了估算方便,又做了如下的测量::该菜叶每2的平均干物质量X:每天虫子呼吸的总量:每天虫子粪便的干重Z:每天2的排出量以下估算每天虫子积累的生物量H的公式哪个正确(D )A、H=——XB、H=——Z、H=2—X—Z D、B=2——X7下表是有机物从植物传递到植食动物鳞翅目幼虫过程中能量流动的情况,根据表中数据不能得出的结论是:DA.鳞翅目幼虫摄入419的能量至少需要消耗第一营养级1047的能量B.食物中的能量只有1%用于了幼虫自身的生长.鳞翅目幼虫从第一营养级获取的能量有一部分以呼吸热的形式散失,因此能量在生态系统中的流动是不可循环的D.某一只最高营养级消费者与一只低营养级消费者相比,能够获得的能量较少8科学家对某草原生态系统的能量流动进行研究,获得下表数据。

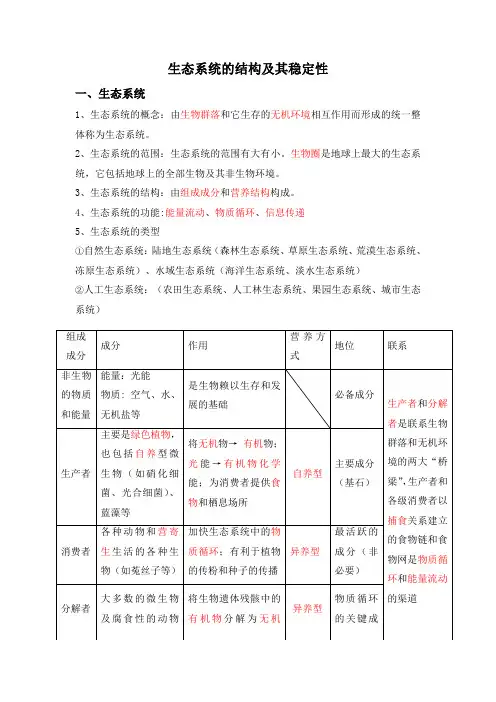

生态系统的结构及其稳定性一、生态系统1、生态系统的概念:由生物群落和它生存的无机环境相互作用而形成的统一整体称为生态系统。

2、生态系统的范围:生态系统的范围有大有小。

生物圈是地球上最大的生态系统,它包括地球上的全部生物及其非生物环境。

3、生态系统的结构:由组成成分和营养结构构成。

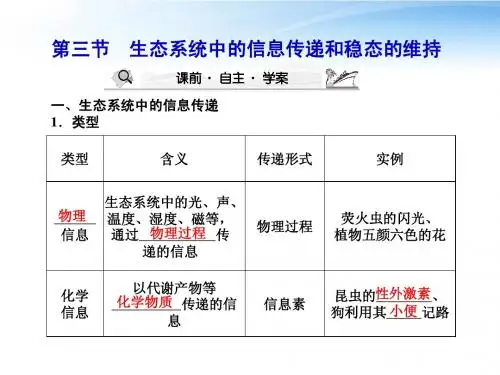

4、生态系统的功能:能量流动、物质循环、信息传递5、生态系统的类型①自然生态系统:陆地生态系统(森林生态系统、草原生态系统、荒漠生态系统、冻原生态系统)、水域生态系统(海洋生态系统、淡水生态系统)②人工生态系统:(农田生态系统、人工林生态系统、果园生态系统、城市生态系统)二、生态系统中的营养结构1、食物链:每条食物链的起点总是生产者,生产者一定是第一营养级,初级消费者为第二营养级,次级消费者为第三营养级,三级消费者为第四营养级。

食物链中的营养级一般不超过5个。

食物链中的捕食关系是经过长期自然选择形成的,不会逆转,且具有单向性。

2、食物网:食物网是食物链彼此相互交错连接成的复杂营养关系。

食物网是生态系统物质循环和能量流动的渠道。

在食物网中,同一生物可以占有不同的营养级。

在食物网中,两种生物之间的种间关系可以既是捕食关系,又是竞争关系。

三、生态系统能量流动1、概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。

①输入:主要是通过生产者的光合作用;流经生态系统的总能量:生产者所固定的太阳能总量②传递:途径:食物链和食物网;能量形式:有机物中的化学能 ③转化:光能 有机物中化学能 热能(如蚯蚓、蜣螂、秃鹰等)物,供生产者重新利用分(必要)④散失:途径:呼吸作用和分解作用形式:热能2、流经某营养级的能量输入和输出同化量=摄入量-粪便量=呼吸消耗的能量+用于生长、发育和繁殖的能量用于生长、发育和繁殖的能量=分解者利用的能量+下一营养级同化的能量+未被利用的能量3、特点:单向流动、逐级递减4、意义:①帮助人们科学规划、设计人工生态系统,可实现能量的多级利用,大大提高能量利用率;②帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

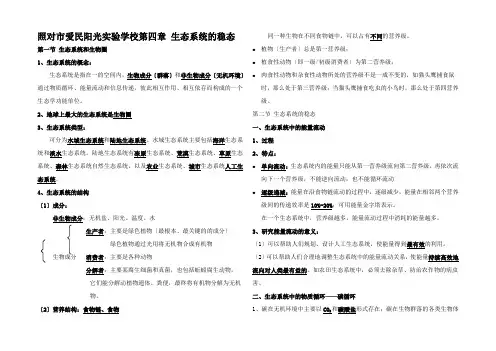

照对市爱民阳光实验学校第四章生态系统的稳态第一节生态系统和生物圈1、生态系统的概念:生态系统是指在一的空间内,生物成分〔群落〕和非生物成分〔无机环境〕通过物质循环、能量流动和信息传递,彼此相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位。

2、地球上最大的生态系统是生物圈3、生态系统类型:可分为水域生态系统和陆地生态系统。

水域生态系统主要包括海洋生态系统和淡水生态系统。

陆地生态系统有冻原生态系统、荒漠生态系统、草原生态系统、森林生态系统自然生态系统,以及农业生态系统、城市生态系统人工生态系统。

4、生态系统的结构〔1〕成分:非生物成分:无机盐、阳光、温度、水生产者:主要是绿色植物〔最根本、最关键的的成分〕绿色植物通过光用将无机物合成有机物生物成分消费者:主要是各种动物分解者:主要某腐生细菌和真菌,也包括蚯蚓腐生动物。

它们能分解动植物遗体、粪便,最终将有机物分解为无机物。

〔2〕营养结构:食物链、食物同一种生物在不同食物链中,可以占有不同的营养级。

●植物〔生产者〕总是第一营养级;●植食性动物〔即一级/初级消费者〕为第二营养级;●肉食性动物和杂食性动物所处的营养级不是一成不变的,如猫头鹰捕食鼠时,那么处于第三营养级;当猫头鹰捕食吃虫的小鸟时,那么处于第四营养级。

第二节生态系统的稳态一、生态系统中的能量流动1、过程2、特点:●单向流动:生态系统内的能量只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向下一个营养级,不能逆向流动,也不能循环流动●逐级递减:能量在沿食物链流动的过程中,逐级减少,能量在相邻两个营养级间的传递效率是10%-20%;可用能量金字塔表示。

在一个生态系统中,营养级越多,能量流动过程中消耗的能量越多。

3、研究能量流动的意义:〔1〕可以帮助人们规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。

〔2〕可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的。

如农田生态系统中,必须去除杂草、防治农作物的病虫害。

高三生物第一轮复习:生物圈的稳态人教版【本讲教育信息】一. 教学内容:生物圈的稳态二. 学习内容:本周复习生物圈及生态系统的稳定性三. 学习重点:生物圈的自我调节功能生态系统的稳定性四. 学习难点:生态系统的稳定性五. 学习过程:(一)生物圈概念生物圈:地球上由各种生物和它们的生活环境所组成的环绕地球表面的圈层,也就是指地球上的全部生物和它们的无机环境的总和,地球上最大的生态系统物质基础和空间条件:生物圈的形成:地球的理化环境与生物长期相互作用的结果,是地球上生物与环境共同进化的产物,是生物与无机环境相互作用而形成的统一整体(二)生物圈稳态的自我维持生物圈稳态:生物圈的结构和功能能够长期维持相对稳定的状态内在原因:a. 能量角度b. 物质方面:在物质上是一个自给自足的生态系统,是生物圈存在的物质基础大气圈、水圈和岩石圈为生物的生存提供了各种必需的物质生产者、消费者和分解者所形成的三极结构构成了物质循环的回路c. 生物圈具有多层次的自我调节能力二氧化碳含量增加,植物加强光合作用,增加对二氧化碳的吸收一种生物绝灭后,生物圈中起相同作用的其他生物就会取代它的位置植食性动物数量增加时,有关植物种群和天敌种群的数量也随之变化稳态特点:生物多样性是生物圈自动调节能力的基础生物圈自我维持稳态的能力是有限度的(三)生物圈的保护全球性环境问题:原因:人类向生物圈索取资源的数量和速度急剧增加向环境中排放的废物也远远超过生物圈的自动净化能力生物圈的稳态受到破坏现象:土地沙漠化、森林植被遭到破坏、生物多样性锐减、全球气温上升、臭氧层损耗、酸雨等影响:对生物圈的稳态造成严重威胁,并且影响到人类社会的可持续发展酸雨:大气中SO2过多,是形成酸雨的主要原因SO2来源:化石燃料的燃烧、火山爆发和微生物的分解作用危害:使水体酸化,从而使鱼类的生殖和发育受到严重影响直接伤害植物的芽和叶,影响植物的生长腐蚀建筑物和金属材料等硫循环:a. 大气SO2一部分被绿色植物吸收,一部分则与大气中的水结合成H2SO4b. 硫酸盐被植物的根系吸收,转变成蛋白质等有机物,被各级消费者所利用c. 动植物的遗体被微生物分解后,又能将硫元素释放到土壤或大气中人类社会的可持续发展:a. 生物圈的稳态是人类社会和经济持续发展的基础b. 地球和生物圈的危机,实际上就是人类的危机c. 保护生物圈的稳态,实现可持续发展措施:能源方面:一方面要节约能源,实现能源的清洁生产另一方面,要努力开发新的能源物质生产:努力建立无废料生产体系转变传统的“原料——产品——废料”生产模式建立“原料——产品——原料——产品”生产模式建立生态农业,实现物质的循环利用野生生物资源:应当在合理利用的同时加强保护对濒危物种,禁止采伐或捕杀,人工繁育和建立自然保护区处理好经济发展与环境保护的关系,人与生物圈的关系会朝更加和谐的方向发展。

生态系统的稳定性;生态环境的保护教学目标1、掌握生态系统的相关概念。

2、掌握生态系统物质和能量的传递。

教学重点1、生态系统的相关概念。

2、生态系统物质和能量的传递。

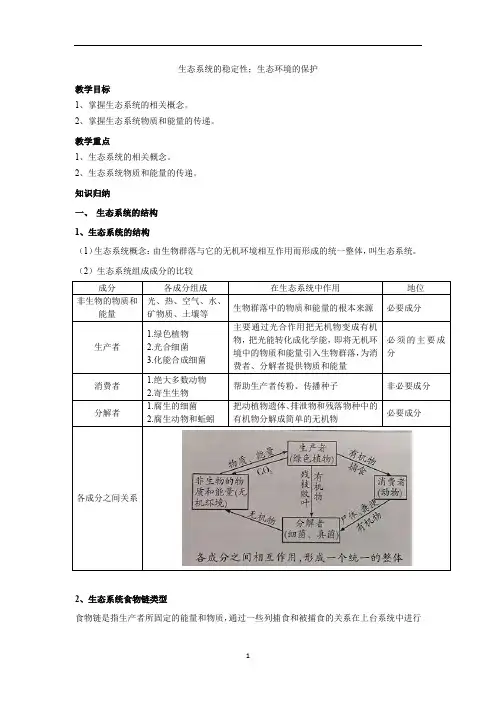

知识归纳一、生态系统的结构1、生态系统的结构(1)生态系统概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫生态系统。

(2)生态系统组成成分的比较2.腐生动物和蚯蚓有机物分解成简单的无机物2、生态系统食物链类型食物链是指生产者所固定的能量和物质,通过一些列捕食和被捕食的关系在上台系统中进行传递,各种生物按其食物联系排列的链状顺序。

食物链上的每一个环节,成为营养阶层(营养级)。

3、生态系统的营养结构——食物链和食物网模式图:A→B→C→D→E。

【典例】捕食链中生态系统的成分、营养级的划分草→鼠→蛇→猫头鹰成分:生产者初级消费者次级消费者三级消费者营养级:第一营养级第二营养级第三营养级第四营养级4、食物链与食物网作用(1)食物链和食物网是生态系统的营养结构。

(2)食物链和食物网是生态系统能量流动和物质循环的渠道。

(3)由于食物网的存在,可以导致同一生物占有多个营养级。

例:观察下面图示,回答相关问题。

①图示食物网中包含8条食物链。

②写出图中含营养级最多的食物链:草→食草昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇→猫头鹰。

③图中猫头鹰同时占有第三、四、五、六营养级。

④图中哪些生物属于次级消费者?狐、猫头鹰、吃虫的鸟、蜘蛛、青蛙、蛇。

⑤写出图示食物网中未包含的生态系统的成分:非生物的物质和能量、分解者。

⑥从图中可以看出,青蛙和蜘蛛之间的关系是:捕食和竞争。

⑦由图示可看出,食物网的复杂程度主要取决于有食物联系的生物种类,而并非取决于生物数量。

5、生态系统及类型(1)生态系统概念分析:空间性、成分、整体性(2)生物圈中生态系统的类型二、生态系统的能量流动1、能量流动的含义:生态系统中能量的输入、传递、和散失的过程,称之为生态系统的能量流动。

2、能量流动过程(1)总过程起点:从生产者固定太阳能开始。

苏教版必修三 4.2 生态系统的稳态(1)一、教学目标1.知识目标:⑴说出生态系统能量流动的概念;分析生态系统能量流动的过程和特点;概述研究生态系统能量流动的意义。

⑵通过图解分析各种元素在生物圈中的循环情况,通过比较总结物质循环的基本过程与特点。

2.能力目标:⑴引导学生用数据来分析能量流动的特点,让学生在归纳总结的基础上,阐述出生态系统能量流动具有的两个特点。

⑵指导学生构建能量流动的概念模型、数学模型、物理模型。

⑶对生态系统中能量流动和物质循环加以分析,培养知识迁移和运用能力。

3.情感、态度和价值观目标:⑴通过小组分工与自主性学习相结合,培训同学发现问题解决问题以及与他人合作交流的能力。

⑵注重生态学观点的培养,同时关注农业的发展和生态农业的建设。

⑶培养实事求是的科学态度,树立科学服务于社会的观点。

二、教学重点难点重点:⑴生态系统能量流动的过程和特点。

⑵研究生态系统能量流动的意义。

⑶比较各种物质循环的基本过程与特点。

难点:⑴生态系统中能量流动、物质循环、的特点。

⑵掌握生态系统中能量流动和物质循环的关系。

三.教学方法1.从教材中“积极思维”提供的素材引入,让学生设计相关的食物链(网),激发学生学习的兴趣,建立能量在食物链中流动的感性认识。

2.利用多媒体展示林德曼的研究资料,引导学生利用表格进行分析,探讨能量流动过程的特点,并学会计算能量的传递效率。

3.从生态系统水平(个体->种群->营养级)总结能量流动过程的图解,并从中概括出能量流动的概念,同时构建新的能量流动的概念模型。

然后然后让学生根据能量流动的特点构建数学模型与物理模型(能量金字塔)。

四.课前准备1.学生的学习准备:⑴将学生分配几个学习小组,调查了就近的草地(或湖泊)生态系统与农田生态系统的能量流向与能量的利用率。

⑵在调查实践过程中,积极开展了自主、合作、探究式学习。

⑶引导学生自学教材,归纳知识,形成知识体系。

2.教师的教学准备:在教学过程中,本节内容采用互动式教学模式,以教师提供讨论素材,组织引导学生讨论、活动,最后由师生共同总结的形式进行。