九上第三单元复习教案

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:3

九上第三单元古诗词的复习[第三单元课内古诗词]一、行路难(其一)[唐]李白(一)本诗主题本诗通过对诗人跌宕起伏的感情变化的描写,反映了诗人怀才不遇的苦闷、愤慨和不平,表现了诗人的倔强、自信和对理想执着追求的精神。

(二)赏析全诗1、金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱:运用夸张,描绘了隆重而丰盛的宴会场面,表现出朋友对作者的浓厚情谊;以乐写哀,营造欢乐宴饮气氛来反衬作者悲愤、失望的情绪,为下文写苦闷茫然的心绪做铺垫。

2、停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然:细节描写,诗人面对华美的酒席,却用“停、投、拔、顾”四个连续的动词,形象地表现了诗人因理想不能实现而内心苦闷、抑郁的心情。

3、欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山:运用比喻,生动形象地写出了仕途的艰难,象征前途的渺茫,表现诗人想有所作为但事与愿违,志向难以实现的矛盾、痛苦的心情。

【分析】“欲渡黄河”“ 将登太行”,比喻对理想的追求;“冰塞川”“ 雪满山”比喻人生道路上的艰难险阻,自己的政治出路被权贵堵塞。

正面写“行路难”,暗示人生道路的艰难险阻,内心的失意与无奈。

4、闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边:用典,诗中采用了姜尚“垂钓碧溪”和伊尹“乘舟梦日”的两个典故,表达了希望得到朝廷的重视和任用,施展才华和抱负的思想感情,委婉含蓄地说明自己对被重新任用有所期待,对未来仍抱有希望,体现了诗人一展宏才的愿望和有为于当世的政治理想。

5、行路难,行路难,多歧路,今安在:运用反复、设问的修辞手法,使用简短有力的句子,写出了诗人面临的巨大困难:遭遇坎坷,突现了他苦闷、彷徨、茫然的心理;直抒胸臆,表现了诗人对理想抱负不能实现的慨叹。

6、长风破浪会有时,直挂云帆济沧海:这两句诗运用比喻和用典,生动地表现了作者倔强、自信、积极、乐观和对理想的执著追求,也表明诗人在仕途遭受重大挫折、心情极为苦闷之时,仍然对前途充满信心。

【分析】(1)“破”“挂”富有动感、充满气势,充分表达了作者的乐观、自信和对理想的执著追求。

9故乡教学目标:1.了解小说的特点2.理解文章主题3.学会分析人物形象教学重点:1.对鲁迅思想感情的理解。

2.对话、外貌、心理描写对刻画人物的作用。

教学难点:最后三段文字的深刻含义。

课时安排 3课时第一课时对杨二嫂的比照——小市民习性更厉害第二层(到“他就领了水生回去了”)写“我”和中年闰土见面的情况。

(全文重点)闰土外貌到精神的巨大变化(社会根源)第三层(到“已经一扫而空了”)写“我”告别闰土与故乡。

三(从“我们的船向前走”到结束):“我”离开故乡时种种感触和矛盾心情,抒发了作者对现实社会极大的愤懑,表现了作者改造旧社会、创造新生活的强烈愿望和坚定信心。

7.完成表格比较少年闰土和中年闰土的区别第二课时第三课时板书设计故乡鲁迅线索:以“我”回故乡的见闻感受为线索回故乡 ----- 目的(景象萧条)(心情悲凉)在故乡----见闻感受(变)景物:神异的图画—萧索的荒村人物:闰土小英雄—木偶人杨二嫂豆腐西施—圆规离故乡----失望(寄希望于未来)改造旧社会,创造新生活10、孤独之旅教学目标:1.熟读课文,体会成长中的感受;2.理解文意,概括故事情节及人物形象;3.了解小说三要素,理解环境描写的作用。

教学重点:1.细节描写和环境描写的作用;2.标题的含义。

教学建议:1.在自读中学会圈点勾画,快速捕捉主要信息;2.在朗读中逐步进入情境,体会文中美好的情韵;3.在研读中联系实际,体验成长的感受;4.教学方法可以小组讨论、个人感悟为主。

教学课时:1课时教学过程:一、导入新课请同学谈谈对“孤独”二字的理解,我们总会感到凄凉,酸苦,每天都是阳光灿烂的日子该多好。

可是小小少年总要长高,烦恼和孤独总会尾随我们而来。

可以说孤独随时间而来,孤独使生命更加灿烂更加丰富多彩。

同学们,让我们今天一起来学习曹文轩的小说《孤独之旅》。

二、初读课文,整体感知课文内容1.学生自读课文,朗读时注意在文中圈点勾画出主要信息。

2.检查预习字词情况。

第三单元文明与家园复习课教学设计一、教学目标政治认同:感受中华文化的力量,增强学生对中华文化的认感和归属感;增强学生对民族文化的自尊心、自信心和自豪感。

道德修养:自觉弘扬中华优秀传统美德、传统文化,弘扬民族精神,积极践行社会主义核心价值观,增强环保意识,形成健康、文明的生活方式。

法治观念:感受到社会主义核心价值观凝结着全体人民共同的价值追求,做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

健全人格:理解个人与社会、国家和世界的关系,积极适应社会发展变化,热爱生活,传承优秀传统文化,培育良好的心理品质。

责任意识:热爱祖国,关心社会,敬畏自然,形成环保意识和生态文明观,养成爱好环境的习惯,自觉践行绿色生活方式,增强责任意识。

二、重点难点重点:构建知识体系,夯实基础,掌握重要考点,培养良好的复习习惯难点:辨识易混易错,掌握答题技巧,提高学生归纳总结和应试的能力三、学情分析九年级学生处于世界观、人生观、价值观形成的关键期,从知识层面,看通过之前的学习,学生已经掌握了较多有关我国国情的知识,有了较为扎实的知识基础。

从个人能力看,学生通过前面学习掌握一定的知识,需要通过本次复习课形成更清晰的知识体系以及一些中考题型的解题方法。

四、课前准备学生自主梳理知识,构建单元思维导图准备教材、复习资料、单元复习资料单五、教学过程视频导入:聚焦亚运,走进文明播放视频:1分钟定格杭州亚运会开幕式高燃瞬间观看视频,谈谈你的感受?杭州亚运会,它不仅仅是一场精彩绝伦的体育盛会,更是一个展示中华文化魅力、展现伟大民族精神、观察中国科技创新、彰显中国发展理念、体现中国大国担当的重要窗口。

本节课,让我们一起复习九上第三单元《文明与家园》,感受中华文化的魅力。

环节一、搭建框架,梳理知识(一)思维导图画一画,搭建框架请同学们在理解本单元知识间逻辑关系的基础上,运用关键词句,自主完成思维导图。

1、出示学生课前自主构建的思维导图,师生进行适当的点评2、结合本单元主题词,系统性阐述单元知识之间的逻辑关系(二)重要考点翻一翻,梳理知识请同学们结合思维导图,翻阅教材或资料,找到相应回答,抓关键词,有条理地进行阅读。

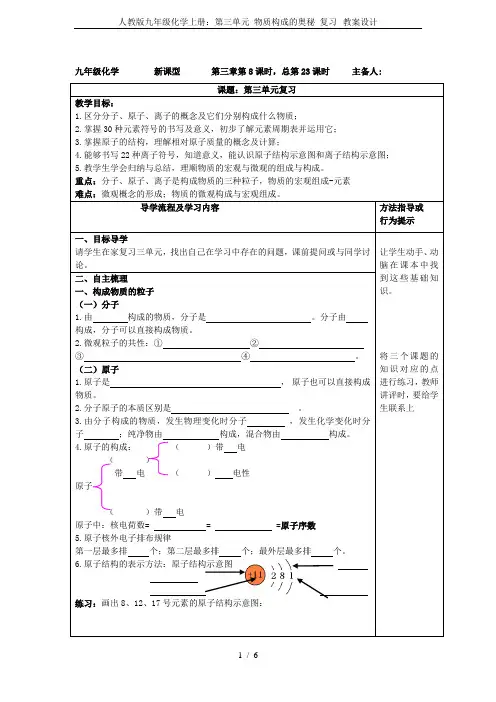

九年级化学新课型第三章第8课时,总第23课时主备人:课题:第三单元复习教学目标:1.区分分子、原子、离子的概念及它们分别构成什么物质;2.掌握30种元素符号的书写及意义,初步了解元素周期表并运用它;3.掌握原子的结构,理解相对原子质量的概念及计算;4.能够书写22种离子符号,知道意义,能认识原子结构示意图和离子结构示意图;5.教学生学会归纳与总结,理顺物质的宏观与微观的组成与构成。

重点:分子、原子、离子是构成物质的三种粒子,物质的宏观组成-元素难点:微观概念的形成;物质的微观构成与宏观组成。

导学流程及学习内容方法指导或行为提示一、目标导学请学生在家复习三单元,找出自己在学习中存在的问题,课前提问或与同学讨论。

让学生动手、动脑在课本中找到这些基础知识。

将三个课题的知识对应的点进行练习,教师讲评时,要给学生联系上二、自主梳理一、构成物质的粒子(一)分子1.由构成的物质,分子是。

分子由构成,分子可以直接构成物质。

2.微观粒子的共性:①②③④。

(二)原子1.原子是,原子也可以直接构成物质。

2.分子原子的本质区别是。

3.由分子构成的物质,发生物理变化时分子,发生化学变化时分子;纯净物由构成,混合物由构成。

4.原子的构成:()带电()带电()电性原子()带电原子中:核电荷数= = =原子序数5.原子核外电子排布规律第一层最多排个;第二层最多排个;最外层最多排个。

6.原子结构的表示方法:原子结构示意图练习:画出8、12、17号元素的原子结构示意图:2Fe:6.元素化学性质决定于原子:元素种类最外层电子数稳定与否化学反应中得失电子情况金属元素非金属元素稀有气体元素6.分子、原子、元素、物质间的关系:元素物质概念原子分子概念7.元素周期表元素周期表共有个横行,每个横行叫一个,共周期;个纵列,每个纵列叫一个,共族。

三、典例剖析1.用分子的知识解释生活中的现象,其中合理的是()A.八月挂花飘香说明分子总是在不断运动B.水结成冰,是因为温度降低,分子停止运动C.酒精挥发说明酒精分子的体积增大D.碳单质在不同条件下燃烧可生成一氧化碳,也可生成二氧化碳,说明同种分子化学性质不同2.下列有关分子、原子和离子的说法正确的是()A.分子是保持物质性质的一种粒子B.物体有热胀冷缩现象,主要是因为物体中的粒子大小随温度的改变而改变C.分子、原子、离子都可以直接构成物质D.在化学反应中,任何离子都不能再分3.下列各图中,“白圈”和“黑点”分别表示两种不同元素的原子,其中表示混合物的是( )4.右图是某个化学反应的微观模拟示意图。

九年级语文上册全册复习教案2学科语文授课年级初三授课教师课题九上第三单元复习教案授课日期教学目标学习议论文,;了解驳论文的特点及相关知识点重难点分析1、了解驳论文的特点。

2、领悟作者抓住生活中的某一现象,深入思考,并提出自己独特间接的方法。

3、体会驳论文犀利的语言。

4、体会驳论文论证严密、联想丰富的特点。

5、学习辩论技巧,、训练论辩能力。

教学策略分析教学媒体选择教学过程与手段教师活动学生活动媒体设计意图导入导学二、积土成山①生字:1.丰富的字词慨玄渺仆摧抹搽诓宰诬刎篡蓟稽诏晏泮②生词:玄虚渺茫诓骗慨叹地大物博怀古伤今埋头苦干为民请命舍身求法前仆后继诬蔑脂粉抹杀自欺欺人死心塌地中兴典籍殊不知无稽祠堂造次爵士玲珑势必仆役下马威前呼后拥疏忽脆弱深奥疑虑2、精彩的句子①人人走桥,未必想到是什么桥。

人人知道故事,未必想到里面有什么道理。

品析:这两句话提醒人们要善于思考、勤于思考,只有善于从不同角度思考问题的人,才真正能够从平常的事物或故事中找出道理。

语句排列整齐,含义深刻,耐人寻味。

②从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

品析:本文批驳的是一种悲观论调。

一开始就揭示对方的论点及其论据。

指出这种悲观论的要害是“以偏概全”。

“总自夸”“只希望”“一味求神拜佛,怀古伤今”“是事实”“也是事实”“却也是事实”“于是有人慨叹曰”等语句,极富有嘲讽意味,极其简练地勾勒出三种形象,三种脸谱,始而妄自尊大,继而仰人鼻息,最后竟至乞灵于泥塑木雕的偶像。

三者相互映衬,又从变化中显出悲观论者精神节节败退,每况愈下。

③我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,。

虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

13诗词三首教学目标知识与能力1.掌握“金樽、歧路”等字词的音形义。

2.理解诗词内容,理解主题思想。

过程与方法展示课外资料,让学生通过朗读、背诵深入了解作者,并学会对诗词进行赏析。

情感、态度与价值观学习作者积极乐观的人生态度。

重点难点教学重点1.在多次诵读中,理解诗词作者表达的意思。

2.在想象与拓展中,体会作者乐观、豁达的人生态度。

教学难点1.学会如何鉴赏古诗词。

2.学习古人诗歌唱和的习惯,理解诗中典故的内涵。

3.结合生命细节,感受作者情怀,感悟人生规律,懂得得失与取舍。

课时安排2课时教学过程第一课时《行路难(其一)》一、新课导入同学们,中国历来被誉为诗的国度,而唐诗是中国诗歌的顶峰。

在灿若群星的诗人中,有一个人恰如夜空中的太白金星,尤为耀眼夺目。

他是谁呢?(学生猜测)对,他就是李白!(大屏幕展示李白的图片,感知李白的外在形象)“诗圣”杜甫曾赞叹:“李白斗酒诗百篇。

”的确,李白一生诗酒相依,与酒缘定终生,难舍难分。

今天,我们就来欣赏他的一首与酒有关的诗——《行路难》。

二、自主预习1.作者介绍李白(701—762),字太白,号青莲居士。

唐代浪漫主义诗人,被誉为“诗仙”。

诗风天真自然,豪放飘逸。

有《李太白集》三十卷传世,存诗约一千首。

2.背景资料天宝元年,李白42岁,经朋友举荐,受玄宗皇帝诏聘来到长安,准备大显身手,建立一番功业。

但是此时的玄宗已丧失了早年励精图治的精神,朝政已被奸佞把持;而李白那种不能摧眉折腰的嶙峋傲骨,也根本无法见容于近宦权臣。

因此,李白逗留宫中近两年,一直没有得到正式官职,最后竟被玄宗找了个借口逐出长安。

几十年的功业追求化为泡影,李白在政治道路上遭到第一次失败,于是写下《行路难》。

“行路难”是乐府古题,多咏叹世路艰难及贫困孤苦的处境。

本诗是李白《行路难》组诗的第一首,悲愤中不乏豪迈气概,失意中仍怀有希望。

3.检查预习(1)订正字音金樽.(zūn)投箸.(zhù)冰塞.川(sè)歧.路(qí) 济.沧海(jì)(2)通假字玉盘珍羞.(xiū)直.(zhí)万钱(“羞”同“馐”,美味的食物。

人教部编版语文九年级上册全册单元复习课教案(共6个单元)一. 教材分析人教部编版语文九年级上册全册单元复习课,涵盖了六个单元的内容,分别是:第一单元古代诗词,第二单元现代散文,第三单元文言文,第四单元古代诗歌,第五单元现代小说,第六单元文言文。

本教案旨在帮助学生巩固和掌握各单元知识点,提高语文素养。

二. 学情分析九年级的学生已经具备一定的语文基础,对各个单元的知识点有初步的了解。

但部分学生在理解和运用方面仍有困难,如对文言文的断句、古代诗词的意境理解等。

因此,在教学过程中,要关注学生的个体差异,有针对性地进行辅导。

三. 教学目标1.知识与技能:掌握各单元的基本知识点,提高语文学科的基本素养。

2.过程与方法:通过复习课的学习,提高学生的自主学习能力和合作学习能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对语文学科的兴趣,培养学生的文学素养。

四. 教学重难点1.教学重点:各单元知识点的巩固和运用。

2.教学难点:对文言文、古代诗词等难点知识的理解和运用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置具体的教学情境,让学生在实践中掌握知识点。

2.互动教学法:引导学生主动参与课堂讨论,提高课堂氛围。

3.案例分析法:通过分析典型病例,使学生更好地理解和掌握知识点。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉教材内容,明确教学目标和要求。

2.学生准备:完成预习任务,对各单元知识点有初步了解。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾各单元知识点,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师选取各单元的重点知识点,进行讲解和示范,让学生在课堂上充分理解和掌握。

3.操练(15分钟)学生分组进行练习,教师巡回指导,针对学生的错误进行及时纠正。

4.巩固(10分钟)教师设计具有针对性的课后练习题,让学生在课堂上巩固所学知识点。

5.拓展(10分钟)教师引导学生运用所学知识点进行拓展,提高学生的综合运用能力。

6.小结(5分钟)教师总结本节课的学习内容,强调重点知识点,为学生课后学习提供指导。

九年级道法第三单元复习教案设计教案标题:九年级道法第三单元复习教案设计教学目标:1. 知识目标:复习道法第三单元的重点知识,包括道德的概念、道德与法律的关系、道德与人生的关系等。

2. 能力目标:培养学生的道德思考和判断能力,提高他们的道德意识和道德行为水平。

3. 情感目标:引导学生树立正确的道德价值观,培养良好的道德情感和品质。

教学重点:1. 复习道德的概念和道德与法律的关系。

2. 复习道德与人生的关系,引导学生思考道德与个人幸福的关联。

教学难点:1. 帮助学生理解道德与法律的区别和联系。

2. 引导学生思考道德与个人幸福的关系,培养他们的道德情感和品质。

教学准备:1. 教材:九年级道德与法治教材第三单元相关内容。

2. 多媒体设备:投影仪、电脑等。

3. 教学辅助材料:复习笔记、案例分析等。

教学过程:Step 1:导入(5分钟)通过一段小故事或者图片展示,引起学生对道德问题的思考,激发他们的学习兴趣。

Step 2:复习知识点(15分钟)通过课堂讨论、小组合作等形式,复习道德的概念和道德与法律的关系。

教师可以提问学生,引导他们回顾相关知识,并解答他们的疑惑。

Step 3:案例分析(20分钟)选择一些具体的案例,让学生分析其中的道德问题,并讨论如何正确应对。

教师可以引导学生分析案例中的道德价值观,培养他们的道德思考和判断能力。

Step 4:拓展延伸(15分钟)通过小组讨论或个人写作等方式,引导学生思考道德与个人幸福的关系。

教师可以提出一些问题,让学生展开思考并表达自己的观点。

Step 5:总结归纳(5分钟)对本节课的内容进行总结归纳,强调道德与法律、道德与人生的关系,并回顾学生在本节课中的学习收获。

Step 6:作业布置(5分钟)布置相关的作业,要求学生运用所学知识分析身边的道德问题,并写出自己的观点和建议。

教学反思:教案设计围绕九年级道法第三单元复习展开,通过导入、复习、案例分析、拓展延伸等环节,帮助学生巩固相关知识,培养道德思考和判断能力。

九年级化学第三单元教案最新范文在教学中,认真备课,认真阅读教科参考书,结合自己的教学经验与学生的学习情况,认真编写好教案制定好教学计划。

在传授学生知识的同时,关心爱护学生,特别是差生,课堂密切注意他们,教育他们求学勿半途而废。

下面是小编为大家整理的5篇九年级化学第三单元教案内容,感谢大家阅读,希望能对大家有所帮助!九年级化学第三单元教案1一、教学目标【知识与技能】认识元素的存在,能说出元素的概念,理解在化学变化中元素种类不变的规律。

【过程与方法】通过小组讨论,总结表格信息,提高交流表达和总结归纳的能力。

【情感态度与价值观】通过学习元素,进一步认识物质的组成,激发学习化学的兴趣。

二、教学重难点【重点】元素的概念,初步认识在化学变化中元素种类不变的规律。

【难点】理解在化学变化中元素种类不变的规律。

三、教学过程环节一:新课导入【图片导入】课前展示几张图片,内容为“含氟牙膏”、“高钙牛奶”、“碘盐”、“加铁酱油”等,请同学在观看图片的同时说出图片中物品名称并思考这里的氟、钙、碘、铁表示的是什么。

【学生回答】元素。

【教师引导】没错,经过上节课对原子构成的学习,相信大家对于构成万物的基本物质有了进一步的理解。

经过科学家们的不断探索,并利用化学方法分析众多的物质,发现组成物质的基本成分就是刚刚大家所说的元素,而元素其实有100多种。

那么元素到底是什么呢?今天就让我们一起解开元素之谜。

环节二:新课讲授内容一:认识元素的概念【图片展示】在多媒体上展示鸡蛋壳、贝壳和石灰石的图片,并介绍它们的主要成分均为碳酸钙,而碳酸钙是由碳、氧、钙三中元素组成,同时请学生思考之前学习的哪些物质含有氧元素,它们与碳酸钙有哪些相同之处。

【学生回答】氧气、二氧化碳都含有氧元素。

【教师引导】氧分子和二氧化碳分子中都含有氧原子,这些氧原子的原子核内都含有8个质子,即核电荷数为8,化学上将质子数(即核电荷数)为8的所有氧原子统称为氧元素,同样的,将质子数都为1的所有氢原子统称为氢元素,将质子数为6的所有碳原子统称为碳元素。

教学反思:

教学反思:

本课教学教师着眼于个性化阅读和情感体验,致力于语文素养的形成和发展,尤其是在过程和方法中融入了自主性学习探究、移情式的情感体验,实现了学生与文本、学生与作者的对话。

教学中学生通过反复诵读感悟作者的情感,感受作品的景物描写特色,掌握了白描这一写法。

不足之处是,对文中作者情感的体悟,学生多是在教师的启发引导下进行的,缺乏独立探讨过程,教师以后要注意尽量把主动权还给学生,这样学习,他们会印象更深刻,效果会更好。

Unit 3 Could you please tell me

where the restrooms are?

第1课时 S ection A 1a-2d

教学目标

一、知识与技能

1. 掌握重点词汇,短语和句型:Could you please…? Could I …?

2. 培养听力能力。

3. 能礼貌委婉地问路指路。

二、过程与方法

任务型教学法,同伴,小组互动,听、说、读、写相结合。

三、情感、态度与价值观

提高语言运用的得体性和礼貌性。

教学重点

掌握重点词汇,短语和句型。

教学难点

熟练掌握有关礼貌问路指路的词汇,短语和句型。

教法导航

讲练结合,听说结合,以学生为主。

学法导航

同伴、小组相结合,多听、多说。

教学准备

图片,多媒体。

教学过程

Step 1 Greetings

Greet the students as usual.

Step 2 Lead in

Show the pictures in 1a and let them say the names of the places.

T:What place can you see in the picture?

S1:I can see a bookstore and a bank.

S2: I can see a retaurant and a post office.

在此基础上可进一步开拓学生的思路,让他们说出自己身边更多场所的英文名称,教师可适当板书。

1。

九年级(上)第三单元备课指导-教学教案本单元文体都是小说,主题是少年生活。

所以教学重点为两个:一是小说的学习,通过情节、语言,分析感受人物性格,理解作者所反映的社会现实,建议采用思路教学和人物分析教学方法;二是感受和体验作品中所反映的少年生活,并联系生活中自己的少年生活,激起学生对自己生活的思考。

9、故乡一直来我们把《故乡》定位在批评辛亥革命的不彻底性,反映旧中国农民的辛苦生活。

然而这样的理解明显带有时代和政治色彩,而且对一个中学生来说,显得十分牵强。

这篇小说比较深刻全面地反映旧中国的社会生活,包含着丰富的内容。

教学时要引导学生展开充分的讨论,多角度理解小说的主题。

1、故乡是中国人精神的反映。

从孩子的纯真到成年人的麻木、愚钝,表现了中国普通民众的生命和活力被扼杀的过程。

这样的悲剧在今天或许还在演绎。

不过是麻木的特点不同而已。

2、从闰土、杨二嫂的身上可以看到旧中国社会的愚昧、落后、贫穷的轮回。

3、渴望纯真的人与人之间的关系。

渴望故乡可以说是渴望一个纯真、美丽的精神家园。

然而封建社会的等级制度和现代社会的思想道德的庸俗化,使作者感到十分的失望。

以上几种主题的理解都是可以的,教学时要引导学生一方面结合小说的时代、人物探究主题;另一方面也可以联系现代社会的现象理解小说反映主题的典型性。

第二个教学建议是把教学重点放在人物分析上,学会从人物的语言、神态及前后变化推演出人物的性格和人物命运的原因。

这个环节的处理一定要注重细节,注重落实在具体的语言上。

第三个教学建议是因为小说篇幅比较长,人物较多,思想深刻。

所以更要鼓励学生自主质疑,和自主探究。

要放更多的时间给学生阅读和分析讨论,切忌教师的分析或教参的理解代替学生的理解。

教案设计:第一课时:自主阅读,梳理故事情节,自主设计问题。

第二课时:问题反馈和探究,人物性格分析。

第三课时:主题理解和作品延伸。

10.孤独之旅这是一篇写少年成长的小说,比较切合学生的心理和生活。

人教版九年级语文上册第三单元教案第9课故乡教学目标1.理清故事情节,体味人物情感。

2.分析人物形象,探讨小说主题。

教学重点、难点1.分析人物命运变化的原因,探讨小说的主题。

2.引导学生理解、体验作品中“我”的情感经历。

课时安排2课时教学过程第一课时一、导入“故乡的歌是一支清远的笛,总在有月亮的晚上响起。

”在游子心中,“故乡”是一个美丽的字眼,是魂牵梦绕的家园。

大家读完鲁迅的小说《故乡》,感觉和我们以前读过的那些思乡怀人的作品是否一样?现在我们来走进鲁迅笔下的故乡。

二、初读课文,扫清文字障碍(一)生字。

捏(niē) 胯(kuà) 祭(jì) 颧(quán) 酬(chóu) 潺(chán) 噤(jìn)(二)生词。

悲凉:悲哀凄凉。

伶仃:瘦弱。

本文用来形容杨二嫂两条纤细的腿站立如圆规的姿态。

惶恐:惊慌害怕。

絮絮:形容说话连续不断。

茫远:渺茫、遥远。

三、跳读课文,把握情感基调学生跳读课文中写“我”的情绪的段落。

如开头的“我的心禁不住悲凉起来”,结尾的“故乡的山水也都渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋。

……使我非常气闷……又使我非常的悲哀”等段落。

明确:情感基调——悲哀。

(板书)四、朗读品味,理解情感基调(概括悲哀的原因主要在两个方面:故乡之景和故乡之人。

)故乡之景1.朗读小说中描写故乡景物的部分,找出令“我”悲哀的因素。

重点阅读开头的一段景物描写,注意重读“天气阴晦”、“冷风呜呜”、“苍黄的天”、“横着萧索的村庄”等词语。

朗读指导:读这一部分要低缓、哀伤,饱含震惊、幻灭之痛。

2.对比阅读“记忆中的故乡”的部分,注意其中“深蓝”、“金黄”、“碧绿”等表色彩的词语。

朗读指导:读这部分要欢快、流畅,充满新奇、神往之感。

教师小结:故乡是一日不如一日,昔日的蓝天、明月已荡然无存,留下的只是“阴晦”、“苍黄”和“萧索”。

(板书:蓝天、明月;阴晦、萧索)故乡之人1.故乡哪些人的什么变化最令‘我’心痛?小组讨论的方式对小说展开细致深入的阅读。

语文版九年级上学期期中复习教案及练习第三单元一、教学目标1.巩固第三单元所学课文的基础知识,提高学生的文学素养。

2.深化对课文主题的理解,培养学生的审美情趣和创新思维。

3.提升学生的阅读理解能力和写作能力。

二、教学内容1.课文回顾:《出师表》、《桃花源记》、《核舟记》、《唐雎不辱使命》。

2.语法知识:一词多义、词类活用、文言句式。

3.阅读训练:现代文阅读、文言文阅读。

4.写作训练:议论文写作。

三、教学重点与难点1.教学重点:回顾课文内容,掌握文言文基础知识,提高阅读和写作能力。

2.教学难点:一词多义、词类活用、文言句式的理解和运用。

四、教学过程第一课时:课文回顾1.导入以提问方式引导学生回顾第三单元所学课文,激发学生的学习兴趣。

2.课文回顾a.学生自主回顾课文内容,分享自己的理解和感悟。

b.教师针对学生的分享进行点评和补充,引导学生深入理解课文主题。

3.课堂讨论a.针对课文中的重点句子和词语进行讨论,让学生充分发挥自己的想象力。

b.教师引导学生从不同角度分析课文,提高学生的审美情趣。

第二课时:语法知识1.一词多义a.教师选取课文中的一词多义词语,让学生举例说明。

2.词类活用a.教师选取课文中的词类活用词语,让学生分析其用法。

b.学生进行词类活用练习,巩固所学知识。

3.文言句式a.教师讲解文言句式的特点,让学生学会分析句子结构。

b.学生进行文言句式练习,提高文言文阅读能力。

第三课时:阅读训练1.现代文阅读a.教师选取一篇现代文,让学生阅读并分析文章结构。

b.学生分享阅读感悟,教师进行点评。

2.文言文阅读a.教师选取一篇文言文,让学生阅读并分析文章内容。

b.学生进行文言文翻译,教师进行点评。

第四课时:写作训练1.写作指导a.教师讲解议论文的写作方法和技巧。

b.学生进行写作练习,教师进行点评。

2.课堂讨论a.学生分享自己的写作心得,互相学习。

1.巩固第三单元所学知识,提高学生的文学素养。

2.培养学生的阅读理解能力和写作能力。

近年来,随着科技的不断发展,我们的世界变得越来越紧密。

而地理知识则成为我们理解这个世界的重要窗口。

在初中地理学习中,第三单元经纬度的概念不能不提。

很多学生对经纬度的概念还存在着许多的空白。

本文就来帮助大家填补对地理经纬度概念的空白。

一、经纬度是什么?经纬度是地理学中的一个基本概念。

简单来说,经纬度就是用来确认地球上任何一个地方位置的经度和纬度坐标。

整个地球被划分成许多区域,每个区域会被赋予一个经纬度坐标。

这些坐标基本上可以确定地球上任何一个位置。

二、经纬度的作用1. 确定地球上的位置经纬度在地理学中的最基本作用,就是用来确定地球上任何一个位置。

我们把地球的表面分为360度,作为经度,从地球上东西两极各延伸180度。

而纬度则是从地球上南北两极延伸的线他从0度到90度。

通过经纬度,我们可以精确地确认地球上任何一个位置。

2. 导航在现代社会,经纬度常被用于导航。

比如,当我们使用手机或GPS导航时,它们就是根据经纬度坐标来帮助我们确定位置的。

在当今环球航行的交通工具上,也是依照经纬度来导航的。

3. 研究天气在天气预报方面,经纬度是一个十分重要的概念。

对于气象学家而言,了解地球的经纬度可以帮助他们预测出更准确的天气预报,预防自然灾害。

三、怎么确定经纬度?确定经度和纬度需要非常精确的计算和测量。

下面是几种常用方法。

1. 航空照片航空摄影师会利用飞机进行拍照,这样可以提供非常准确的地球表面图像。

这些照片可以用来计算经度和纬度。

2. 卫星卫星是用来监测地球上的各种物理现象。

卫星上携带了许多传感器可以监测地球上的气象变化、地震、火山爆发等现象。

通过对卫星图像的分析,可以得到地球不同地区的经纬度信息。

3. 全球定位系统全球定位系统(GPS)是一种基于卫星的技术,可以用来确认任何地方的位置坐标。

它使用24颗卫星,可以定位到地球上的任何一个地方,并确定其经度和纬度坐标。

四、经纬度的注意事项1. 等度网格在地图上,等度网格是一种特殊的网格。

九上第三单元复习教案

教学目标

学习议论文,;了解驳论文的特点及相关知识点

重难点分析

1、了解驳论文的特点。

2、领悟作者抓住生活中的某一现象,深入思考,并提出自己独特间接的方法。

3、体会驳论文犀利的语言。

4、体会驳论文论证严密、联想丰富的特点。

5、学习辩论技巧,、训练论辩能力。

.

导学

二、积土成山

①生字:

慨玄渺仆摧抹搽诓宰诬刎篡蓟稽诏晏泮

②生词:玄虚渺茫诓骗慨叹地大物博怀古伤今埋头苦干为民请命舍身求法前仆后继诬蔑脂粉抹杀自欺欺人死心塌地中兴典籍殊不知无稽祠堂造次爵士玲珑势必仆役下马威前呼后拥疏忽脆弱深奥疑虑

2、精彩的句子

①人人走桥,未必想到是什么桥。

人人知道故事,未必想到里面有什么道理。

品析:这两句话提醒人们要善于思考、勤于思考,只有善于从不同角度思考问题的人,才真正能够从平常的事物或故事中找出道理。

语句排列整齐,含义深刻,耐人寻味。

②从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不

再自夸,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

品析:本文批驳的是一种悲观论调。

一开始就揭示对方的论点及其论据。

指出这种悲观论的要害是“以偏概全”。

“总自夸”“只希望”“一味求神拜佛,怀古伤今”“是事实”“也是事实”“却也是事实”“于是有人慨叹曰”等语句,极富有嘲讽意味,极其简练地勾勒出三种形象,三种脸谱,始而妄自尊大,继而仰人鼻息,最后竟至乞灵于泥塑木雕的偶像。

三者相互映衬,又从变化中显出悲观论者精神节节败退,每况愈下。

③我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

品析:人民群众是推动历史前进的动力,这是一个真理。

他们充满自信力,为民族的生存和发展奋斗不息,他们才是中华民族的中坚力量,才能代表我们的民族。

鲁迅怀着无比崇敬的心情,以排比的句式,简练的文字,记载下他们的历史功勋,运用典型化的手法,将“中国的脊梁”这个崇高的形象树了起来。

④要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

品析:这段文字告诉我们,不要被国民党反动政客和御用文人的言论所欺骗,要掌握正确的分析方法,着眼于全体人民大众,才能透过假象,识破反动派的欺骗宣传,把握问题的实质。

要看到人民大众和革命力量不屈的斗争和伟大的力量,信心百倍地去为民族的解放而奋斗。

这么美的一些句子,你不想自己试一试吗?

请做仿写练习:

①仿照第①句话,完成仿句。

人人__________,未必______________;人人________,未必_______________。

②仿照第②段话,反驳错误观点,完成下面的仿句。

从近两年的中国体育成绩看起来:_____________,是事实;_____________________,也是事实;_______________,却也是事实。

于是有人慨叹曰:中国已然成为世界体育大国了。

③我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,_______________,____________……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

3、多彩的语文常识

(1)关于驳论文:

驳论文,是就一定的事件或问题发表议论,反驳片面的、错误的甚至反动的见解或主张,从而表明自己正确的见解和主张。

驳论文大致分为两个部分,即“驳”与“立”,在驳斥对方错误观点的基础上,建立起自己正确的观点。

“驳”是“立”的前提,批驳对方的要点在于抓住“突破口”。

寻找对方论点,论据或论证过程中的薄弱环节,揭示谬误,从而立论。

“立”是“驳”水到渠成的结果,也是“驳”的必然要求,它也可以在驳论的过程中渐渐形成,但是立论的观点一定要鲜明。

(2)何为“正史”

即《二十四史》,是由乾隆皇帝钦定,将24部史书合在一起的统称,记述了中国自上古洪荒时代至明代数千年历史,由汉武帝至清乾隆帝历代学家精心编篡而成,历时长达1800多年,共计3213卷,堪称中华文明的百科全书。

它记述了各历史时期的经济、政治、科技、军事、文化、艺术、外交等多方面内容,主要包括:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

课堂演练

三、试题链接

[试题回放] (山东省德州市德城区2003年试题)

如果单据这一点现象而论,自信其实是早就失掉了的。

先前信“地”,信“物”,后来信“国联”,都没有相信过“自己”。

假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路,但不幸的是逐渐玄虚起来了。

信“地”和“物”,还是切实的东西,国联就渺茫,不过这还可以令

人不久就省悟到依赖它的不可*。

一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时就找不出分明的结果来,它可以令人更长久的麻醉着自己。

中国人现在是在发展着“自欺力”。

1、就批驳的对象来说,选文是驳敌论的________,由此得出的结论是________________。

2、简要分析一下画线词语的表达效果。

3、指出:“假使这也算一种‘信’,那也只能说中国人曾经有过‘他信力’”这句话中两个“也”字的含义。

第一个“也”:________________________________

第二个“也”:________________________________

4、选文中“倒是一条新生路”的含义是:_______________________

5、简要阐述你对作者所说的求神拜佛“可以令人更长久的麻醉着自己”的理解。

参考答案、1、论证过程不合逻辑(只答论证也算对),中国人现在是在发展着“自欺力”。

2、运用仿词的修辞手法,将论敌的自我麻醉、自欺欺人的本质充分揭露出来,也增加了文章的逻辑力量。

3、第一个“也”:有姑且承认的意思,含有讽刺意味。

第二个“也”:起强调肯定的作用。

4、“并不失掉自信力的中国人”的“在前仆后继的战斗”的路。

5、信“国联”是“切实”的东西,对国人是否有益,结果很快就会让人看到,不能长久的进行欺骗。

求神拜佛“玄虚之至”,是益是害,找不出分明的结果。

总结

驳论文批驳对方观点的方式有三种:一是直接批驳对方的论点;二是通过批驳对方的论据来驳倒对方的论点;三是通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点。

所有批驳的方式的最终目的都是驳倒对方的论点。

作业设计

1、复习本单元及课后思考与练习。

2、完成《导与练》相关练习。

板书设计

驳论文的方式

驳论点

驳论据

驳论证

教学反思

媒体,作为语文课堂教学信息传播的中介,其重要作用是毋庸质疑的。

它虽然只作为一种辅助手段,但如果在教学中恰当、适度的运用,可以极大提高课堂教学的效率,这一点在本教案中体现较为明显。

本教案中MTV的运用,既为实现教学目标服务,又调动了学生学习的积极性。

.。