初二物理上册《生活和技术中的物态变化》知识点整理

- 格式:docx

- 大小:13.65 KB

- 文档页数:3

生活和技术中的物态变化【学习目标】1.了解自然界中水的循环;掌握云、雨、雪、雾、霜等形成的过程;2.了解高压锅的工作原理,及使用过程中的物态变化;3.了解电冰箱的工作原理,及使用过程中的物态变化;4.了解航天技术中的物态变化。

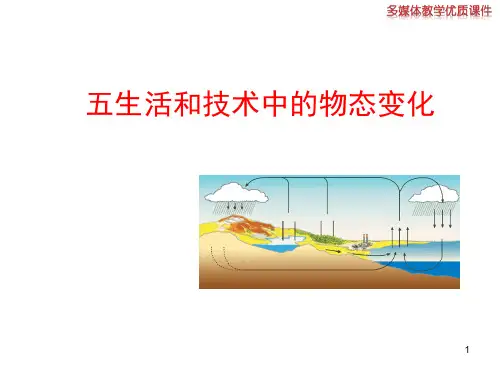

【要点梳理】要点一、自然界中的水循环云、雨、雪、雾、露、霜是十分常见的自然现象,它们都是地球上的水发生物态变化形成的。

1.云的形成:大海、湖泊、河流、土壤和植物中的水蒸发后,在高空遇到冷空气,会液化成小水滴或凝华为小冰晶。

大量的小水滴或小冰晶集中悬浮在高层空气中,就形成了云。

2.雨的形成:云中的小水滴和小冰晶,随着气流的急速升降而上下运动,它们相遇后越聚越大,达到一定程度后就会下落。

在下落过程中,冰晶吸热熔化成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就是雨。

3.雪的形成:当气温降到0℃以下时,云中的水蒸气凝华为小冰晶,在下落过程中周围的水蒸气与其接触而凝华,当其所受重力足够大时,就下落到地面,这就是雪。

4.冰雹的形成:夏季气温变化剧烈时,高空中会有冷空气团存在,空中悬浮的小冰晶在冷空气团的作用下,凝聚成小冰块。

有些小冰块体积较大,下落过程中不能完全熔化成水,掉落到地面,这就是冰雹。

5.雾的形成:在夜间,地面附近的空气温度降低,如果空气中含有的水蒸气较多,气温足够低时,空气中的水蒸气也会液化,在空中形成很多小水滴,这就是雾。

6.露的形成:初秋季节,空气比较湿润,在夜间温度下降,地面附近空气中的水蒸气在植物枝叶表面液化成为小水滴,这就是露。

7.霜的形成:到深秋和初冬季节,晚上气温可降到0℃以下,这时空气中的水蒸气在地面或植物的茎叶上放热凝华成小冰晶,这就是霜。

一部分雨、雪、冰雹、露、雾和霜吸热后发生汽化或升华,成为水蒸气;另一部分汇入河流、湖泊、大海,或者被土壤和植物吸收,然后经过蒸发重新散发到空气中。

这样水在自然界中就完成了一个循环过程。

要点诠释:(1)自然现象中的物态变化:(2)水循环的方式:①陆地水循环;②海陆间水循环;③海洋间水循环。

八年级物理上册第三章《物态变化》知识点归纳第一节温度1、温度:用来表示物体冷热程度的物理量。

注意:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低。

若两个物体冷热程度一样,它们的温度亦相同;我们凭感觉判断物体的冷热程度一般不可靠。

2、摄氏温度:(1)温度常用的单位是摄氏度,用符号“℃”表示;(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃;把一个标准大气压下沸水的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。

(3)摄氏温度的读法:如“5℃”读作“5摄氏度”;“﹣20°C”读作“零下20摄氏度”或“负20摄氏度”。

3、测量——温度计(常用液体温度计)①温度计构造:下有玻璃泡,里盛水银、煤油、酒精等液体;有粗细均匀的细玻璃管,在外面的玻璃管上均匀地刻有刻度。

②温度计的原理:利用液体的热胀冷缩进行工作。

③分类及比较:分类实验用温度计寒暑表体温计用途测物体温度测室温测体温量程﹣20℃~110℃﹣30℃~50℃35℃~42℃分度值1℃1℃0.1℃所用液体水银、煤油(红)酒精(红)水银特殊构造玻璃泡上方有缩口使用方法使用时不能甩,测物体时不能离开物体读数使用前甩,可离开人体读数④常用温度计的使用方法:使用前:观察它的量程,判断是否适合待测物体的温度;并认清温度计的分度值(每个小刻度表示多少温度),以便准确读数。

同时要估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)使用时:温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器璧;温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。

4、物态变化物态变化:指物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。

物质以什么状态存在跟物体的温度有关。

第二节熔化和凝固物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固。

初二上册物理:物态变化重点知识点初二上册物理:物态变化重点知识点一、温度:1、温度:温度是用来表示物体冷热程度的物理量;注:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低,若两个物体冷热程度一样,它们的温度亦相同;我们凭感觉判断物体的冷热程度一般不可靠;2、摄氏温度:(1)我们采用的温度是摄氏温度,单位是摄氏度,用符号“℃”表示;(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃;把一个标准大气压下沸水的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。

(3)摄氏温度的读法:如“5℃”读作“5摄氏度”;“-20℃”读作“零下20摄氏度”或“负20摄氏度”二、温度计1、常用的温度计是利用液体的热胀冷缩的原理制造的;2、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、煤油或水银)、刻度;3、温度计的使用:使用前要:观察温度计的量程、分度值(每个小刻度表示多少温度),并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,不能紧靠容器壁和容器底部;读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数稳定后读数,且视线要与温度计中夜柱的上表面相平。

三、体温计:1、用途:专门用来测量人体温的;2、测量范围:35℃~42℃;分度值为0.1℃;3、体温计读数时可以离开人体;4、体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、弯的细管叫做缩口;物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。

物质以什么状态存在跟物体的温度有关。

四、熔化和凝固:1、物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固;熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;熔化要吸热,凝固要放热;2、固体可分为晶体和非晶体;晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质;非晶体:熔化时没有固定温度的物质;晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热);(熔点:晶体熔化时的温度);同一晶体的熔点和凝固点相同;3、晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸收热量;晶体凝固的条件:温度达到凝固点;继续放热;4、晶体的熔化、凝固曲线:注意:1、物质熔化和凝固所用时间不一定相同;2、热量只能从温度高的物体传给温度低的物体,发生热传递的条件是:物体之间存在温度差; 八年级上册物理物态变化五、汽化和液化1、物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化;汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热;3、汽化的方式为沸腾和蒸发;(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;注:蒸发的快慢与A液体温度高低有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服快干);B跟液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服打开凉,为了地下有积水快干要把积水扫开);C跟液体表面空气流速的快慢有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,夏天开风扇降温);(2)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;注:沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;不同液体的沸点一般不同;同种液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭);液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热;(3)沸腾和蒸发的区别和联系:它们都是汽化现象,都吸收热量;沸腾在一定温度下才能进行;蒸发在任何温度下都能进行;沸腾在液体内部、外部同时发生;蒸发只在液体表面进行;沸腾比蒸发剧烈;(4)蒸发可致冷:夏天在房间洒水降温;人出汗降温;发烧时在皮肤上涂酒精降温;(5)不同物体蒸发的快慢不同:如酒精比水蒸发的快;4、液化的方法:(1)降低温度;(2)压缩体积(增大压强,提高沸点)如:氢的储存和运输;液化气;六、升华和凝华1、物质从固态直接变为气态叫升华;物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热;2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;3、凝华现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)八年级上册物理物态变化七、云、霜、露、雾、雨、雪、雹、“白气”的形成1、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;附在尘埃上形成雾;温度低于0℃时,水蒸汽凝华成霜;水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就是雨;云层中还有大量的小冰晶、雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可熔化成雨,小水滴再与0℃冷空气流时,凝固成雹;“白气”是水蒸汽遇冷液化而成的。

第三章物态变化§3.1 温度一、温度⑴定义:物理学中通常把物体的冷热程度叫做温度。

(2)物理意义:反映物体冷热程度的物理量。

二、温度计——测量温度的工具1.工作原理:依据液体热胀冷缩的规律制成的。

......温度计中的液体有水银、酒精、煤油等.2.常见的温度计:实验室用温度计、体温计、寒暑表。

三、摄氏温度(℃)——温度的单位1. 规定:在标准大气压下冰水混合物的温度定为0摄氏度,沸水的温度定为100摄氏度,分别记作0℃、100℃,平均分为100等份,每一等份代表1℃。

2. 读法:(1)人的正常体温是37℃——37摄氏度;(2)水银的凝固点是-39℃——零下39摄氏度或负39摄氏度.四、温度计的使用方法1.使用前“两看”——量程和分度值;I .实验室用温度计:-20℃~110℃、1℃;(一般) 11.体温计:35℃~42℃、0.1 ℃;III.寒暑表:-35℃~50℃、1℃.2.根据实际情况选择量程适当的温度计;如果待测温度高于温度计的最高温度,就会涨破温度计;反之则读不出温度。

3.温度计使用的几个要点⑴温度计的玻璃泡要全部浸泡在待测液体中,不能碰容器底或容器壁;⑵温度计的玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,不能在示数上升时读数,待示数稳定后再读数;⑶读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中;视线要与温度计中液柱的液面相平.五、体温计1.量程:35℃~42℃;分度值:0.1℃.2.特殊结构:玻璃泡上方有很细的缩口。

使用方法:用前须甩一甩。

(否则只升不降)☆典型例题图11.如右图所示,图1中温度计的示数为36℃;图2中的示数为二9℃。

分析:首先判断液柱的位置:可顺着液柱上升的方向观察,若数字越来越大,则说明液面在0℃以上,应该从0℃向上读;反之则说明液面在0℃以下,应该从0℃向下读。

2. 用体温计测量小强同学的体温是37.9℃,若没有甩过,用它只能测出以下哪位同学的体温( C )A.小红:37.6℃ ;B :小刚:36.9℃ ;C :小明:38.2℃ ;D :小华:36.5℃分析:体温计只升不降的特点。

初二上册物理:物态变化重点知识点初二上册物理:物态变化重点知识点一、温度:1、温度:温度是用来表示物体冷热程度的物理量;注:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低,若两个物体冷热程度一样,它们的温度亦相同;我们凭感觉判断物体的冷热程度一般不可靠;2、摄氏温度:(1)我们采用的温度是摄氏温度,单位是摄氏度,用符号“℃”表示;(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃;把一个标准大气压下沸水的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。

(3)摄氏温度的读法:如“5℃”读作“5摄氏度”;“-20℃”读作“零下20摄氏度”或“负20摄氏度”二、温度计1、常用的温度计是利用液体的热胀冷缩的原理制造的;2、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、煤油或水银)、刻度;3、温度计的使用:使用前要:观察温度计的量程、分度值(每个小刻度表示多少温度),并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,不能紧靠容器壁和容器底部;读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数稳定后读数,且视线要与温度计中夜柱的上表面相平。

三、体温计:1、用途:专门用来测量人体温的;2、测量范围:35℃~42℃;分度值为0.1℃;3、体温计读数时可以离开人体;4、体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、弯的细管叫做缩口;物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。

物质以什么状态存在跟物体的温度有关。

四、熔化和凝固:1、物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固;熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;熔化要吸热,凝固要放热;2、固体可分为晶体和非晶体;晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质;非晶体:熔化时没有固定温度的物质;晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热);(熔点:晶体熔化时的温度);同一晶体的熔点和凝固点相同;3、晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸收热量;晶体凝固的条件:温度达到凝固点;继续放热;4、晶体的熔化、凝固曲线:注意:1、物质熔化和凝固所用时间不一定相同;2、热量只能从温度高的物体传给温度低的物体,发生热传递的条件是:物体之间存在温度差; 八年级上册物理物态变化五、汽化和液化1、物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化;汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热;3、汽化的方式为沸腾和蒸发;(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;注:蒸发的快慢与A液体温度高低有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服快干);B跟液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服打开凉,为了地下有积水快干要把积水扫开);C跟液体表面空气流速的快慢有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,夏天开风扇降温);(2)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;注:沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;不同液体的沸点一般不同;同种液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭);液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热;(3)沸腾和蒸发的区别和联系:它们都是汽化现象,都吸收热量;沸腾在一定温度下才能进行;蒸发在任何温度下都能进行;沸腾在液体内部、外部同时发生;蒸发只在液体表面进行;沸腾比蒸发剧烈;(4)蒸发可致冷:夏天在房间洒水降温;人出汗降温;发烧时在皮肤上涂酒精降温;(5)不同物体蒸发的快慢不同:如酒精比水蒸发的快;4、液化的方法:(1)降低温度;(2)压缩体积(增大压强,提高沸点)如:氢的储存和运输;液化气;六、升华和凝华1、物质从固态直接变为气态叫升华;物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热;2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;3、凝华现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)八年级上册物理物态变化七、云、霜、露、雾、雨、雪、雹、“白气”的形成1、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;附在尘埃上形成雾;温度低于0℃时,水蒸汽凝华成霜;水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就是雨;云层中还有大量的小冰晶、雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可熔化成雨,小水滴再与0℃冷空气流时,凝固成雹;“白气”是水蒸汽遇冷液化而成的。

物态变化知识点总结归纳一、物态变化的基本概念1. 物态的概念:物质存在的形态可以分为气态、液态和固态三种。

在不同的温度和压强条件下,物质可以呈现不同的物态状态。

2. 物态变化的概念:当物质的温度、压强等外界条件发生改变时,物质的物态状态也会发生变化,称为物态变化。

3. 物态变化的分类:根据物质在不同温度和压强下的状态变化,可以分为升华、凝固、熔化、气化和凝结等不同类型的物态变化。

二、物态变化的规律1. 温度对物态变化的影响:温度是物态变化的重要影响因素,不同温度下物质的相变形式和性质都会发生变化。

一般来说,物质的熔点、沸点和融化热、汽化热与温度有一定的关系。

2. 压强对物态变化的影响:压强也是物态变化的重要影响因素,对于气体和液体的相变过程影响较大。

压强的增加会使气体变为液体,降低压强会使液体变为气体。

三、物态变化的重要性1. 应用价值:物态变化的过程在人类生产和生活中具有非常重要的应用价值,如利用物态变化制冷、制热、净化和分离物质等。

2. 理论意义:通过研究物态变化的规律和原理,可以帮助我们深入理解物质的本质和性质,揭示出物质在不同条件下的特性和行为。

四、常见物态变化过程1. 升华:固体直接转变为气体的过程,不经过液体状态。

常见升华的物质有干冰(二氧化碳)、氯化铵等。

2. 凝固:液体转变为固体的过程,是一种凝结过程的特例。

凝固时,液体变为固体,释放出一定的凝固热。

常见凝固的物质有水、冰等。

3. 熔化:固体转变为液体的过程,是一种熔解过程的特例。

在熔化过程中,固体吸收一定的熔化热,转变为液体。

常见熔化的物质有冰、蜡等。

4. 气化:液体直接转变为气体的过程,不经过固体状态。

气化时,液体变为气体,吸收一定的气化热。

常见气化的物质有水、酒精等。

5. 凝结:气体转变为液体或固体的过程。

大气中的水蒸气冷凝成液态水或固态水(雾凇、冰雹)等现象都是凝结过程的体现。

五、常见物质物态变化的实验及示意1. 水的物态变化实验(1)冰的熔化实验:将一块冰放在温度较高的环境中,观察冰的表面逐渐出现水滴,最终冰完全融化为水的过程。

物态变化现象知识点总结物态变化是物质由一种物态转换成另一种物态的过程,主要包括固态、液态和气态之间的相互转化。

在日常生活和工业生产中,我们经常会遇到物态变化现象,因此了解物态变化的知识是非常重要的。

本文将从物态变化的基本概念、分类、影响因素和应用等方面对物态变化进行详细的介绍。

一、基本概念物态是指物质所处的状态,主要包括固态、液态和气态。

固态是物质分子间距离较小,分子运动范围有限,分子只能作微小的振动运动,具有一定的形状和体积。

液态是物质分子间距离较大,分子间仍有一定的吸引力,分子运动范围较大,具有一定的形状但无一定的体积。

气态是物质分子间距离很大,分子间几乎无相互作用力,分子运动范围很大,无一定的形状和体积,能扩散填充整个容器。

物态变化是指物质由一种物态转换成另一种物态的过程。

固液相变是指固态物质转变成液态物质的过程,液气相变是指液态物质转变成气态物质的过程,固气相变是指固态物质转变成气态物质的过程。

物态变化是由于物质内部的分子或原子之间的相互作用的变化而发生的,是一种内部结构的改变。

而物态变化过程中,虽然物质的物态发生了改变,但物质的化学成分和质量是不发生变化的。

二、分类1. 固液相变固液相变是指固态物质转变成液态物质的过程,主要包括熔化和凝固两种过程。

熔化是指固态物质受热增加分子内能,使分子的振动增强,分子间距离增大,固体结构逐渐瓦解,最终转变成液态;凝固是指液态物质受冷使分子内能减小,分子的振动减弱,分子间距离减小,液体结构逐渐变得有序,最终转变成固态。

2. 液气相变液气相变是指液态物质转变成气态物质的过程,主要包括汽化和液化两种过程。

汽化是指液态物质受热增加分子内能,从液体中脱离出来,蒸发成气体;液化是指气态物质受冷使分子内能减小,从气体中凝聚下来,凝结成液体。

3. 固气相变固气相变是指固态物质转变成气态物质的过程,主要包括升华和凝华两种过程。

升华是指固态物质受热增加分子内能,从固体中直接脱离出来,转变成气态;凝华是指气态物质受冷使分子内能减小,直接从气体中凝聚下来,转变成固态。

初二物理物态变化总结一、引言初中物理是学生接触科学知识的重要阶段之一。

其中,物态变化是一个基础且重要的概念。

本文将对初二物理中涉及的物态变化进行总结,包括固体、液体和气体之间的相互转变以及物质的热胀冷缩。

二、固体与液体相互转变在日常生活中,我们经常能够观察到固体与液体之间的相互转变。

其中,最常见的就是冰与水之间的相互转变。

1. 固态转液态当我们将冰块放置在室温环境中,随着温度的上升,冰块会逐渐熔化成水。

这是因为固体的分子在受热后会增加运动能量,分子之间的相互引力也会减弱,从而使固体变成液体。

这个过程称为熔化。

2. 液态转固态反之,当我们将水放置在低温环境中,水会逐渐冷却并凝固成冰。

这是因为水分子在受冷后会减少运动能量,分子之间的引力增大,从而使液体变成固体。

这个过程称为凝固。

三、液体与气体相互转变液体与气体之间的相互转变也是我们生活中常见的现象。

以下以水与水蒸气的相互转变为例进行解析。

1. 液态转气态当我们将水加热至100摄氏度时,水会发生沸腾。

这是因为大量的水分子获得了足够的能量,从而脱离液态形态,转化为气态。

这个过程称为汽化。

2. 气态转液态反之,当我们将水蒸气冷却至100摄氏度以下时,水蒸气会凝结成液态水。

这是因为水蒸气分子失去了足够的能量,无法维持气态,从而凝结成液态。

这个过程称为液化。

四、物质的热胀冷缩除了物态变化外,温度对物质的体积也有一定的影响。

我们常常可以观察到物质在受热或受冷时发生的体积变化。

1. 热胀当物质受热时,分子内部的振动会变得更加剧烈,分子之间的平衡距离增加。

这导致物质的体积增大,称为热胀。

这也是我们常说的"热胀冷缩"现象。

2. 冷缩反之,当物质受冷时,分子内部的振动减弱,分子之间的平衡距离减小。

这导致物质的体积减小,称为冷缩。

这个现象我们在日常生活中也常常可以观察到,比如在寒冷的天气中,金属物体感到比室温时更加冰冷。

五、结论通过对初二物理中涉及的物态变化进行总结,我们可以了解到物质在不同条件下的相互转变及其原理。

八年级物理物态变化知识点

八年级物理物态变化的知识点包括:

1. 物质的三态:固态、液态和气态。

2. 固态的特点:分子间距离紧密,分子只能在固定位置上振动,固体保持一定的体积

和形状。

3. 液态的特点:分子间距离较大,分子可以在一定范围内自由移动,液体保持一定的

体积但没有一定的形状(会适应容器形状)。

4. 气态的特点:分子间距离较大,分子可以在一个容器内自由运动,气体没有一定的

体积和形状(会适应容器体积和形状)。

5. 物态变化的方式:固态到液态的熔化、液态到固态的凝固、液态到气态的汽化、气

态到液态的液化、固态到气态的升华、气态到固态的凝华。

6. 常见物质的物态变化温度:水的熔点为0°C,沸点为100°C;氧的熔点为-218.79°C,沸点为-182.96°C;铁的熔点为1538°C,沸点为2862°C等。

7. 熔化和凝固:熔化是指物质从固态变为液态的过程,凝固是指物质从液态变为固态

的过程,二者的温度一般相等,称为熔点或凝固点。

8. 汽化和液化:汽化是指物质从液态变为气态的过程,液化是指物质从气态变为液态

的过程,二者的温度一般相等,称为沸点或凝结点。

9. 升华和凝华:升华是指物质从固态变为气态的过程,凝华是指物质从气态变为固态的过程,二者的温度一般相等,称为升华点或凝华点。

以上是八年级物理物态变化的基本知识点,涉及物质的不同状态以及状态之间的相互转化过程。

初二上册物理:物态变化重点知识点初二上册物理:物态变化重点知识点一、温度:1、温度:温度是用来表示物体冷热程度的物理量;注:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低,若两个物体冷热程度一样,它们的温度亦相同;我们凭感觉判断物体的冷热程度一般不可靠;2、摄氏温度:(1)我们采用的温度是摄氏温度,单位是摄氏度,用符号“℃”表示;(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃;把一个标准大气压下沸水的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。

(3)摄氏温度的读法:如“5℃”读作“5摄氏度”;“-20℃”读作“零下20摄氏度”或“负20摄氏度”二、温度计1、常用的温度计是利用液体的热胀冷缩的原理制造的;2、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、煤油或水银)、刻度;3、温度计的使用:使用前要:观察温度计的量程、分度值(每个小刻度表示多少温度),并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,不能紧靠容器壁和容器底部;读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数稳定后读数,且视线要与温度计中夜柱的上表面相平。

三、体温计:1、用途:专门用来测量人体温的;2、测量范围:35℃~42℃;分度值为0.1℃;3、体温计读数时可以离开人体;4、体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、弯的细管叫做缩口;物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。

物质以什么状态存在跟物体的温度有关。

四、熔化和凝固:1、物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固;熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;熔化要吸热,凝固要放热;2、固体可分为晶体和非晶体;晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质;非晶体:熔化时没有固定温度的物质;晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热);(熔点:晶体熔化时的温度);同一晶体的熔点和凝固点相同;3、晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸收热量;晶体凝固的条件:温度达到凝固点;继续放热;4、晶体的熔化、凝固曲线:注意:1、物质熔化和凝固所用时间不一定相同;2、热量只能从温度高的物体传给温度低的物体,发生热传递的条件是:物体之间存在温度差; 八年级上册物理物态变化五、汽化和液化1、物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化;汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热;3、汽化的方式为沸腾和蒸发;(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;注:蒸发的快慢与A液体温度高低有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服快干);B跟液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服打开凉,为了地下有积水快干要把积水扫开);C跟液体表面空气流速的快慢有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,夏天开风扇降温);(2)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;注:沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;不同液体的沸点一般不同;同种液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭);液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热;(3)沸腾和蒸发的区别和联系:它们都是汽化现象,都吸收热量;沸腾在一定温度下才能进行;蒸发在任何温度下都能进行;沸腾在液体内部、外部同时发生;蒸发只在液体表面进行;沸腾比蒸发剧烈;(4)蒸发可致冷:夏天在房间洒水降温;人出汗降温;发烧时在皮肤上涂酒精降温;(5)不同物体蒸发的快慢不同:如酒精比水蒸发的快;4、液化的方法:(1)降低温度;(2)压缩体积(增大压强,提高沸点)如:氢的储存和运输;液化气;六、升华和凝华1、物质从固态直接变为气态叫升华;物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热;2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;3、凝华现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)八年级上册物理物态变化七、云、霜、露、雾、雨、雪、雹、“白气”的形成1、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;附在尘埃上形成雾;温度低于0℃时,水蒸汽凝华成霜;水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就是雨;云层中还有大量的小冰晶、雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可熔化成雨,小水滴再与0℃冷空气流时,凝固成雹;“白气”是水蒸汽遇冷液化而成的。

《生活和技术中的物态变化》微波炉加热《生活和技术中的物态变化:微波炉加热》在我们的日常生活和现代技术中,物态变化的现象无处不在。

今天,咱们就来聊聊一个大家都熟悉的家用电器——微波炉,以及它在加热过程中所涉及的物态变化。

微波炉,这个几乎家家厨房都有的小能手,给我们的生活带来了极大的便利。

你有没有想过,它是如何在短短几分钟内就能把食物加热好的呢?这背后可离不开物态变化的知识。

首先,咱们来了解一下什么是物态变化。

物态变化指的是物质在固态、液态和气态之间的相互转化。

比如说,冰融化成水是固态变成液态,水烧开变成水蒸气就是液态变成气态。

而微波炉加热食物的过程,其实就是通过电磁场促使食物中的分子运动加剧,从而实现加热的效果,这个过程中也伴随着物态变化。

当我们把一块冰冻的肉放进微波炉里加热时,最开始肉处于固态。

随着微波炉的工作,肉中的水分子在电磁场的作用下快速振动,获得能量。

这些能量使得水分子的运动越来越剧烈,温度逐渐升高。

当温度达到冰的熔点时,冰开始融化,从固态变成液态。

这是一个典型的熔化过程。

再比如加热一杯牛奶。

原本牛奶是液态的,当微波炉对它进行加热时,牛奶的温度不断上升。

如果加热时间过长,牛奶中的水分可能会因为温度过高而迅速气化,形成气泡。

这时候,液态的牛奶就有可能会出现“沸腾”的现象,也就是从液态变成了气态。

除了食物本身的物态变化,微波炉加热过程中容器的情况也值得关注。

有些塑料容器在微波炉中加热可能会变形。

这是因为塑料在高温下可能会从固态变软,甚至部分融化,改变了原本的物态。

微波炉加热之所以能够快速实现物态变化,关键在于它独特的工作原理。

微波炉内部产生的电磁波能够穿透食物,直接作用于食物中的水分子、脂肪分子等极性分子。

这些分子在电磁波的作用下高速振动,分子间相互摩擦产生热量,从而实现了对食物的快速加热。

与传统的加热方式相比,微波炉加热在物态变化方面也有一些不同之处。

比如,用炉灶加热一锅水,热量是从锅底逐渐传递到水的上部,这是一个由外向内的传热过程。

北师大版初二物理上册生活和技术中的物态变化知识点在物理学中我们把物质从一种状态变化到另一种状态的过程叫做物态变化,生活和技术中的物态变化知识点大家是否了解了呢?快来获取新知识吧!核心知识点1.关于自然界水循环问题,教师可以根据学生汇报交流的情况补充水的三态循环规律、水资源问题、水污染问题、节约用水等问题,以培养学生的社会责任感和环境意识。

2.高压锅是学生生活中熟悉的生活用品,但对于它工作原理的思考同学们未必能说清楚;有关沸点和压强的关系,限于学生的知识水平,虽不必展开讲,但学生要知道这个事实。

3.电冰箱的制冷技术中用到了汽化和液化知识,对于其它技术问题做适当介绍,可以激起学生进一步探索的兴趣。

对于它的工作原理可以要从物态变化的吸放热导致温度变化的结果入手来介绍补充,引导学生用学过的知识解决实际问题。

4.航天技术中的物态变化主要讲了压缩体积使气体液化的应用和熔化、汽化过程吸热的应用,可以适当补充我国航天技术取得的辉煌成果,对学生进行爱国主义的教育。

课后练习(1)关于棒冰周围为什么会冒汽的下述说法正确的是( )A. 冰熔解成水B. 冰升华成水蒸气C.空气中的水蒸气凝华成小冰晶D.空气中的水蒸气液化成小水珠(2)人们常说:”下雪不冷化雪冷”,这是因为:A.下雪天的气温比化雪天气温高B.雪的温度比水的温度高C.形成雪时要放热,化雪时要吸热D.雪传播热的本领小(3)冷天,在暖和的教室的玻璃窗上会”出汗”或结冰花.下列有关的说法不正确的是( )A.玻璃窗上的”汗”是水蒸气液化生成的B. 玻璃窗上的”冰花”是水蒸气凝华生成的C.”汗”出在玻璃窗上靠教室一面的玻璃上D. 冰花结在玻璃窗上靠教室外一面的玻璃上(4)下列现象属于液化的是( )A. 烧开水的壶嘴冒出”白气”B.深秋的早晨草上出现霜C.夏天扇扇子觉得凉快D.吃冰棒可以解热(5)下列现象中属于升华的是( ),属于液化的是( ) 属于凝华的是( )A. 寒冷的北方门窗上出现的”冰花”;B. 夏天早晨在草叶上出现的”露珠”;C. 冬天,冰冻的衣服也能够晾干(6)雾的形成过程属于下列哪种物态变化( )A.汽化;B.液化; C升华; D.凝华(7)下列物态变化中都放热是( )A .液化、熔化和升华; B.凝固、汽化和凝华;C.凝华、凝固和液化;D.升华、熔化和汽化(8)下面几种现象中属于液化的是( )A.夏天自来水管”出汗”;B.夏天早晨草叶上出现的露水;C.冬天人呼出的”白气”;D.冬天进人温暖房间内时眼镜片上出现的”雾(9)关于用久了的日光灯管两端出现的黑斑的形成过程下列说法中正确的A. 是灯丝熔化后又凝固形成的;B.是灯丝升华后又凝华形成的;C.是灯丝汽化后又凝固形成的;D.是灯丝熔化后再汽化最后凝华形成的2.填空题:(每空1分,共27分)(10)物质通常有三种状态,分别是______、______、______ .物质由固态直接变为气态称之为,需要______热.(11)将下列所述现象的物态变化名称写在空白处:(1)早晨有时下起的大雾,______(2)夏天,自来水水管经常”出汗” ,______(3)洒在地上的水很快干了,______(4)寒冷的冬天的早上,树上的”冰挂” ,______(5)工厂用钢水浇铸零件,______本文库为大家推荐的生活和技术中的物态变化知识点,大家仔细阅读了吗?更多精彩内容请持续关注初二物理知识点栏目。

初二物理上册《生活和技术中的物态变化》知识

点整理

初二物理上册《生活和技术中的物态变化》知识点整理

地球上水的循环.

A.徘徊在本地的暖湿气流中有大量的水蒸气,水蒸气遇到冷空气迅速液化,形成降雨

B.冷空气中有大量的水蒸气,遇到徘徊在本地的暖湿气流,迅速液化,形成降雨

C.冷空气把北方的降雨云团吹到了南方

D.珠江三角洲本来就是要下雨的,与冷空气的到来无关A3.水资

源与水资源保护

(1)淡水资源:地球是一个水球,其中97.2%以上是海洋的咸水,人类实际能直接利用的淡水只有不到0.03%,因此水资源是十分珍

贵的;

(2)水污染:分两类:一类是自然污染;另一类是人为污染.根据

污染杂质不同,分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类;

对宝贵的水资源,我们必

而且我们的子孙后代也会有水用.如图

随着科学的发展,人们对淡水的需求越来越大,在水资源贫乏的今天,一方面应节约用水,另一方面杜绝污水污染水源,还应对污

水进行处理,开发水的再利用.

家庭中的物态变化

(1)高压锅

①高压锅使食物易熟的原因:因蒸发的水蒸气留在锅内,增大了液面上方的气压,水的沸点高于100℃,食物的温度在100℃以上易熟;

(2)电冰箱

电冰箱的工作循环

(1)两者制冷原理一样.空调将室内的热送到室外,冰箱将箱内的热送到箱外

(2)这样会形成上方温度低于下方,有利于利用空气的对流使室内温度降低.

5.航天技术中的物态变化

(1)液化:运载火箭的燃料常采用液态,它是利用压缩体积的方法使气态液化形成.液态有利于储存和储存较多数量的`燃料,如图所示:

(2)熔化、汽化吸热:卫星返回地面时,与空气相互摩擦,温度升高.整流罩上的烧蚀层会熔化、汽化吸收大量的热,保护了火箭或卫星;

(3)利用热管使卫星不同面温度变化均匀.

【例4】我国“神舟”五号返回舱的表面有一层叫做“烧蚀层”的物质,它可以在返回大气层时保护返回舱不因高温而烧毁.“烧蚀层”能起这种作用,除了隔热性能外还由于()

A.它的硬度大,不易烧坏

B.它的表面非常光滑,能减少与空气的摩擦

C.它在熔化和汽化时要吸收大量的热

D.它能把热辐射到宇宙空间C探究体验

猜一猜可能是空气中的水蒸气_____(液化/汽化)形成的.液化做一做

①如图甲,向圆锥瓶内注入少量的温水;

②取一干燥的蒸发皿盖在瓶口,在蒸发皿中放置一些冰块.

看一看在瓶口(有/无)朦胧的“白雾”,蒸发皿底部出现了___,其原因是:.

议一议若换另一干燥蒸发皿,向蒸发皿中倒开水,如图1.6-8乙所示,瓶口______(有/无)朦胧的“白雾”出现,蒸发皿底部____其

原因是:.

可见大自然中“雨”是空气中水蒸气(遇热/遇冷)液化形成的.有小水珠

水蒸气遇冷液化。

无水蒸气没有液化.

蒸发皿温度高,遇冷无小水珠

【例5】水蒸发到大气中成水汽,空气对水汽的容量有一定限度,在10℃时最大为9g,20℃时最大为17g,30℃时最大为30g,当空

气不再容纳水汽时就成为饱和状态,此时如果气温继续降低,是不

是就可以降水?说明理由?

答案不一定降水.因降水要同时满足三个条件,由于空气中不一

定有水汽的凝结核,即使空气中水汽处于饱和状态、气温继续降低,水汽不一定形成小水滴,即云和雾,如果水滴不够大则会随气流飘浮,所以不一定降水。