氯吡格雷用药指导的基因检测

- 格式:docx

- 大小:132.70 KB

- 文档页数:3

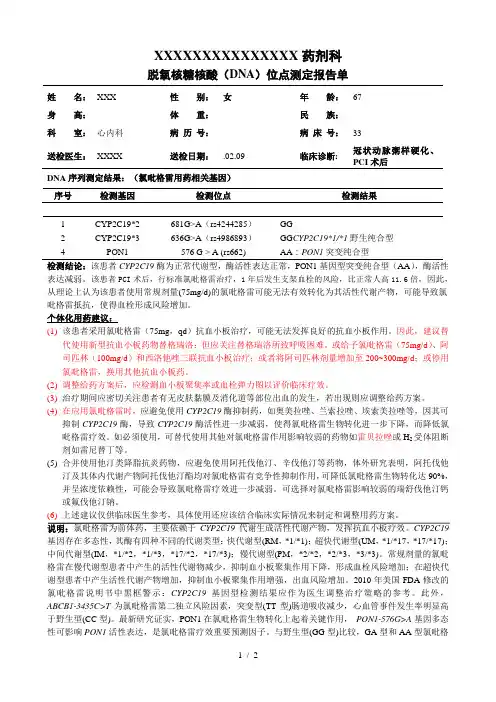

XXXXXXXXXXXXXXX药剂科脱氧核糖核酸(DNA)位点测定报告单姓名:XXX 性别:女年龄:67 身高:体重:民族:科室:心内科病历号:病床号:33送检医生:XXXX 送检日期:.02.09 临床诊断: 冠状动脉粥样硬化、PCI术后DNA序列测定结果:(氯吡格雷用药相关基因)序号检测基因检测位点检测结果1 CYP2C19*2 681G>A(rs4244285)GG2 CYP2C19*3 636G>A(rs4986893)GG CYP2C19*1/*1野生纯合型4 PON1 576 G > A (rs662) AA:PON1突变纯合型检测结论:该患者CYP2C19酶为正常代谢型,酶活性表达正常,PON1基因型突变纯合型(AA),酶活性表达减弱。

该患者PCI术后,行标准氯吡格雷治疗,1年后发生支架血栓的风险,比正常人高11.6倍,因此,从理论上认为该患者使用常规剂量(75mg/d)的氯吡格雷可能无法有效转化为其活性代谢产物,可能导致氯吡格雷抵抗,使得血栓形成风险增加。

个体化用药建议:(1)该患者采用氯吡格雷(75mg,qd)抗血小板治疗,可能无法发挥良好的抗血小板作用。

因此,建议替代使用新型抗血小板药物替格瑞洛;但应关注替格瑞洛所致呼吸困难。

或给予氯吡格雷(75mg/d)、阿司匹林(100mg/d)和西洛他唑三联抗血小板治疗;或者将阿司匹林剂量增加至200~300mg/d;或停用氯吡格雷,换用其他抗血小板药。

(2)调整给药方案后,应检测血小板聚集率或血栓弹力图以评价临床疗效。

(3)治疗期间应密切关注患者有无皮肤黏膜及消化道等部位出血的发生,若出现则应调整给药方案。

(4)在应用氯吡格雷时,应避免使用CYP2C19酶抑制药,如奥美拉唑、兰索拉唑、埃索美拉唑等,因其可抑制CYP2C19酶,导致CYP2C19酶活性进一步减弱,使得氯吡格雷生物转化进一步下降,而降低氯吡格雷疗效。

如必须使用,可替代使用其他对氯吡格雷作用影响较弱的药物如雷贝拉唑或H2受体阻断剂如雷尼替丁等。

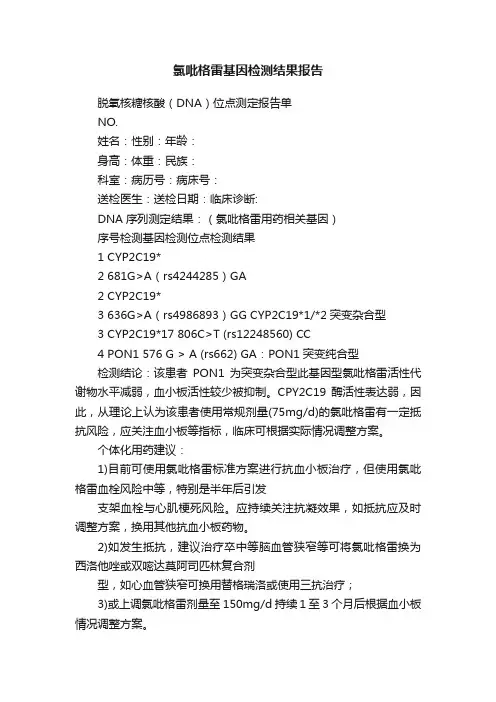

氯吡格雷基因检测结果报告脱氧核糖核酸(DNA)位点测定报告单NO.姓名:性别:年龄:身高:体重:民族:科室:病历号:病床号:送检医生:送检日期:临床诊断:DNA序列测定结果:(氯吡格雷用药相关基因)序号检测基因检测位点检测结果1 CYP2C19*2 681G>A(rs4244285)GA2 CYP2C19*3 636G>A(rs4986893)GG CYP2C19*1/*2突变杂合型3 CYP2C19*17 806C>T (rs12248560) CC4 PON1 576 G > A (rs662) GA:PON1突变纯合型检测结论:该患者PON1为突变杂合型此基因型氯吡格雷活性代谢物水平减弱,血小板活性较少被抑制。

CPY2C19酶活性表达弱,因此,从理论上认为该患者使用常规剂量(75mg/d)的氯吡格雷有一定抵抗风险,应关注血小板等指标,临床可根据实际情况调整方案。

个体化用药建议:1)目前可使用氯吡格雷标准方案进行抗血小板治疗,但使用氯吡格雷血栓风险中等,特别是半年后引发支架血栓与心肌梗死风险。

应持续关注抗凝效果,如抵抗应及时调整方案,换用其他抗血小板药物。

2)如发生抵抗,建议治疗卒中等脑血管狭窄等可将氯吡格雷换为西洛他唑或双嘧达莫阿司匹林复合剂型,如心血管狭窄可换用替格瑞洛或使用三抗治疗;3)或上调氯吡格雷剂量至150mg/d持续1至3个月后根据血小板情况调整方案。

4)如患者同型半胱氨酸水平较高,建议同时补充叶酸,VB6,VB12等药物控制水平。

治疗期间应密切关注患者有无皮肤黏膜及消化道等部位出血的发生,若出现则应调整给药方案,并加用保护胃黏膜药物或PPI类药物,该患者如继续使用氯吡格雷,应尽量避免同时使用奥美拉唑等PPI类药物,可选择如雷贝拉唑等不经CYP2C19代谢的药物;5)调整给药方案后,应检测血小板聚集率或血栓弹力图以评价临床疗效;本结论仅根据基因检测结果和循证医学证据得出,具体用药方案,尚需结合患者血小板反应等具体情况综合判断。

老年颈动脉粥样硬化患者氯吡格雷、阿司匹林药物相关基因检测摘要】目的:检测入组患者氯吡格雷用药相关基因、阿司匹林用药相关基因多态性,以便根据不同基因提出个体化用药方案,为探讨老年颈动脉粥样硬化患者基因多态性与个体化抗血小板治疗的相关性研究提供一定的实验方法经验。

方法:运用荧光染色原位杂交技术检测入组患者氯吡格雷用药相关基因、阿司匹林用药相关基因多态性。

结果:根据不同基因型及其意义提出个体化用药方案。

结论:本研究通过抗血小板药物相关基因检测指导个体化抗血小板治疗,最终显示个体化抗血小板治疗组疗效优于传统治疗对照组。

【关键词】老年;动脉粥样硬化;药物相关基因检测【中图分类号】R543.5 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2018)11-0058-02为探讨老年颈动脉粥样硬化患者个体化抗血小板治疗,本研究运用荧光染色原位杂交技术检测入组患者氯吡格雷用药相关基因(CYP2C19*2 CYP2C19*3、PON1)、阿司匹林用药相关基因(GP IIIaPI A2、PEAR1、PTGS1)多态性,以便根据不同基因提出个体化用药方案,旨在为探讨老年颈动脉粥样硬化患者基因多态性与个体化抗血小板治疗的相关性研究提供一定的实验方法经验。

1.材料与方法1.1 实验对象2016年7月—2016年10月间在我院老年病科就诊的临床资料齐全的首发未经过治疗的老年(65岁以上)颈动脉粥样硬化患者71例,其中个体化治疗组50例(根据基因检测结果调整抗血小板治疗用药种类及剂量),其中男32例,女18例,平均年龄78.56±7.61岁;传统治疗对照组21例(常规剂量阿司匹林或常规剂量氯吡格雷治疗),其中男17例,女4例,平均年龄80.00±7.69岁。

1.2 主要试剂及仪器配制NH4Cl稀释液、50uLSNP分析保存液、相应编号的耀金分试剂(北京华夏时代基因科技发展有限公司)、基因分析仪(北京华夏时代基因科技发展有限公司)。

基因导向个体化用药之氯吡格雷(波立维)基因永远是一个热门的话题,它决定了我们的生老病死,美丑胖瘦。

那么,基因跟用药又有什么关系呢?今天就以一个畅销药——氯吡格雷(商品名为波立维或泰嘉)为例,聊一聊基因与用药的关系。

简单说来,基因的差异决定了人与人之间的所有个体差异。

发展至今天,现代医药工业用严格的标准和流程为人类健康提供了一个个杰出的畅销药。

不过即使是再畅销的药物,也难免众口难调。

无效的抱怨以及因为副作用导致的痛苦伤害总会不绝于耳。

如果事态影响较大,相关的管理部门就会发出警告。

比如,2010年3月,美国食品药品监督管理局(FDA)发布黑框警告(用于警示药物的安全性),警示氯吡格雷的使用风险。

被贴上黑框的氯吡格雷走到了命运的十字路口。

还是先简单回顾下氯吡格雷的辉煌历史吧。

由于现代人越来越普遍的不良饮食习惯和不良作息规律,罹患心血管疾病的人越来越多,其中较为普遍的就是因为血小板过度激活导致的血栓反应,比如急性冠脉综合症、心绞痛等等。

虽然此前,人们尝试使用老药阿司匹林改善这方面的疾病,但是人们对于更好药物的寻找从来没有停止过。

与此同时,一种新的疗法——经皮冠状动脉介入治疗(PCI,血管支架术)慢慢开始流行。

这种疗法可以很好的缓解冠心病的症状,但是由于缺乏有效的抗凝药,支架内重新出现栓塞的情况仍然很普遍,直到氯吡格雷的出现。

氯吡格雷是制药巨头赛诺菲安万特十多年前开发的一款抗血小板药物。

不同于以前的药物,氯吡格雷对血小板的特异性极好,它可以很好的把血小板封锁在“失活”状态。

因此,氯吡格雷用于冠心病、动脉粥样硬化等多种心血管疾病,也常用血管支架术的抗凝药,由于药效明确、毒副作用小,很快就获得市场的好评,销量节节攀升。

近年更是跃升到畅销榜第二名。

然而,氯吡格雷并不是对所有中国人群都有效。

原来病人服用氯吡格雷后,是否有效是由其体内的CYP2C19基因决定的,若病人的CYP2C19基因发生异常,常规剂量的氯吡咯雷无效及发生心血管事件的风险会大大增加。

cyp2c19基因检测报告单解读【实用版】目录一、CYP2C19 基因概述1.CYP2C19 基因的重要性2.CYP2C19 基因的突变与等位基因二、CYP2C19 基因检测方法1.基因芯片技术2.PCR 技术三、CYP2C19 基因检测的应用1.氯吡格雷用药指导2.抗血小板治疗四、CYP2C19 基因突变对药物代谢的影响1.酶活性丧失2.药物疗效和副作用差异正文一、CYP2C19 基因概述CYP2C19 是一种重要的药物代谢酶,属于 CYP450 酶第二亚家族,在肝脏中有很多表达。

它至少存在 14 种突变基因和 18 种等位基因突变,其中编码正常酶活性的基因是 CYP2C191,CYP2C19 等位基因主要是 1,2,317。

CYP2C192 和 CYP2C193 等位基因占东方人弱代谢表型 (PM) 的 99%以上。

二、CYP2C19 基因检测方法CYP2C19 基因检测主要采用基因芯片技术和 PCR 技术。

通过试剂盒提取全血细胞的基因组 DNA,分别通过 PCR 对 CYP2C191、2、3 多态位点目标片段扩增,再与基因芯片上的探针进行杂交,对芯片扫描并进行基因分型。

三、CYP2C19 基因检测的应用CYP2C19 基因检测目前主要针对于氯吡格雷用药指导。

氯吡格雷作为血小板受体 P2RY12 抑制剂,广泛应用于急性冠状动脉综合征 (ACS)和经皮冠状动脉介入治疗(PCI)后患者的抗血小板治疗。

氯吡格雷是一种新型的噻吩吡啶类衍生物,是本身无活性的药物前体,在肠道被吸收,经过肝脏中的 CYP2C19 代谢成活性产物发挥抗血小板作用。

四、CYP2C19 基因突变对药物代谢的影响CYP2C19 基因突变会导致酶活性丧失,进而影响药物的疗效和副作用。

例如,CYP2C192 等位基因在编码酶的第 5 个外显子发生 G/A 突变,产生了提前的终止密码,使蛋白质合成提前终止,导致酶活性丧失。

CYP2C193 等位基因是在外显子 4 第 636 位发生 G/A 突变,产生了提前的终止密码,使蛋白质合成终止,也导致酶活性丧失。

氯吡格雷代谢基因引言氯吡格雷(Clopidogrel)是一种常用的抗血小板药物,广泛用于预防心脑血管疾病的发生。

然而,由于个体间药物代谢能力存在差异,导致氯吡格雷在不同个体中的药效和不良反应表现存在差异。

这种差异主要与患者体内的代谢基因型有关。

本文将重点讨论氯吡格雷代谢基因,探讨其对药物疗效和安全性的影响。

氯吡格雷代谢途径氯吡格雷是一种伞根类抑制剂(ADP受体拮抗剂),通过抑制血小板聚集来预防血栓形成。

它需要在体内经过两步酶促反应才能转化为活性代谢产物。

首先,氯吡格雷需要被肝细胞中的细胞色素P450酶系统(CYP450)催化转化为活性中间产物2-氯苄基硫脲(2-oxo-clopidogrel)。

然后,2-oxo-clopidogrel再被酶羧酸酯酶-2(CES2)催化转化为最终的活性代谢产物。

氯吡格雷代谢基因氯吡格雷的代谢主要受到多个基因的影响,其中最为重要的是CYP2C19和CES2基因。

CYP2C19基因CYP2C19基因编码一种肝脏中的细胞色素P450酶,对氯吡格雷的代谢起关键作用。

根据人群遗传多态性,CYP2C19基因型可分为正常代谢型(EM)、缓慢代谢型(PM)和超快代谢型(UM)。

•EM型:具有正常的酶活性,能够有效地将氯吡格雷转化为活性代谢产物。

•PM型:由于突变等原因导致酶活性降低,使得氯吡格雷转化能力减弱。

携带PM型基因的患者需要较高剂量才能达到相同的疗效。

•UM型:突变引起酶活性增强,导致药物转化速度加快,可能增加药物毒副作用风险。

CES2基因CES2基因编码羧酸酯酶-2,也是氯吡格雷代谢的重要酶。

CES2基因多态性会导致酶活性的变化,进而影响氯吡格雷的代谢。

据研究表明,某些CES2基因型可能与氯吡格雷的疗效和不良反应有关。

例如,携带某些突变型CES2基因的患者可能在服用氯吡格雷后出现更严重的出血风险。

个体化用药考虑到CYP2C19和CES2基因对氯吡格雷代谢的影响,个体化用药策略已经被提出。

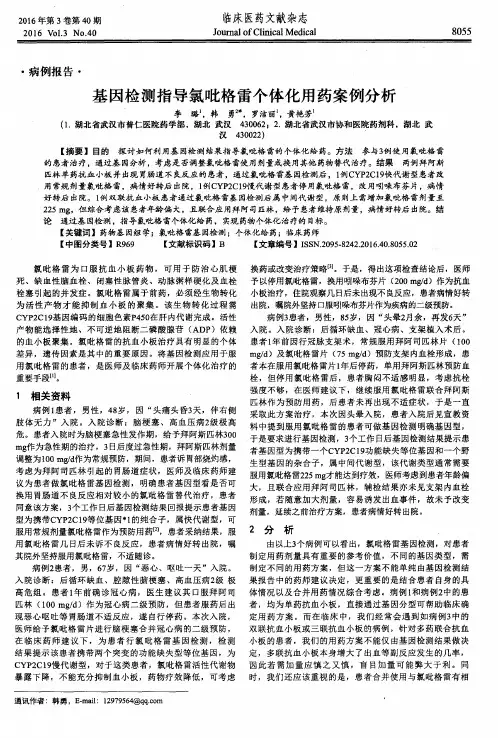

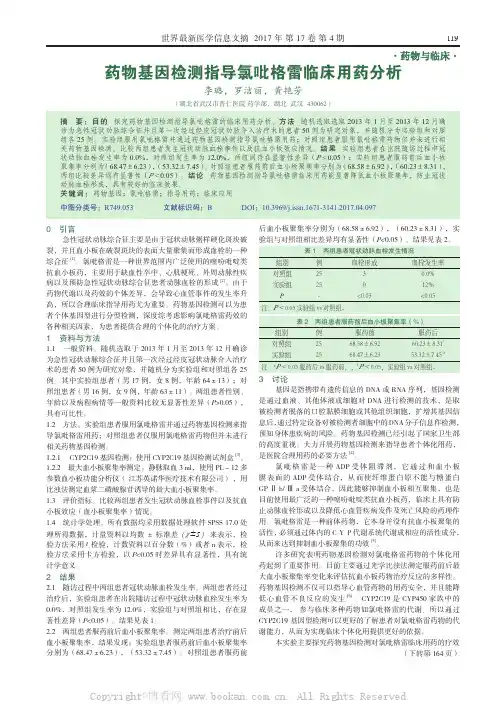

世界最新医学信息文摘 2017年 第17卷 第4期119·药物与临床·药物基因检测指导氯吡格雷临床用药分析李璐,罗洁丽,黄艳芳(湖北省武汉市普仁医院 药学部,湖北 武汉 430062)0 引言急性冠状动脉综合征主要是由于冠状动脉粥样硬化斑块破裂,并且血小板在破裂斑块的表面大量聚集而形成血栓的一种综合征[1]。

氯吡格雷是一种世界范围内广泛使用的噻吩吡啶类抗血小板药,主要用于缺血性卒中、心肌梗死、外周动脉性疾病以及预防急性冠状动脉综合征患者动脉血栓的形成[2]。

由于药物代谢以及药效的个体差异,会导致心血管事件的发生率升高,所以合理临床指导用药尤为重要。

药物基因检测可以为患者个体基因型进行分型检测,深度综考虑影响氯吡格雷药效的各种相关因素,为患者提供合理的个体化的治疗方案。

1 资料与方法1.1 一般资料。

随机选取于2013年1月至2013年12月确诊为急性冠状动脉综合征并且第一次经过经皮冠状动脉介入治疗术的患者50例为研究对象,并随机分为实验组和对照组各25例。

其中实验组患者(男17例,女8例,年龄64±13);对照组患者(男16例,女9例,年龄63±11)。

两组患者性别、年龄以及病程病情等一般资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法。

实验组患者服用氯吡格雷并通过药物基因检测来指导氯吡格雷用药;对照组患者仅服用氯吡格雷药物但并未进行相关药物基因检测。

1.2.1 CYP2C19 基因检测:使用 CYP2C19 基因检测试剂盒[3]。

1.2.2 最大血小板聚集率测定:静脉取血 3 ml,使用 PL - 12 多参数血小板功能分析仪( 江苏英诺华医疗技术有限公司) ,用比浊法测定血浆二磷酸腺苷诱导的最大血小板聚集率。

1.3 评价指标。

比较两组患者发生冠状动脉血栓事件以及抗血小板效应(血小板聚集率)情况。

1.4 统计学处理。

所有数据均采用数据处理软件SPSS 17.0处理所得数据,计量资料以均数±标准差(χ—±s)来表示,检验方法采用t检验,计数资料以百分数(%)或者n表示,检验方法采用卡方检验,以P<0.05时差异具有显著性,具有统计学意义。

氯吡格雷用药指导的基

因检测

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

氯吡格雷用药指导的基因检测

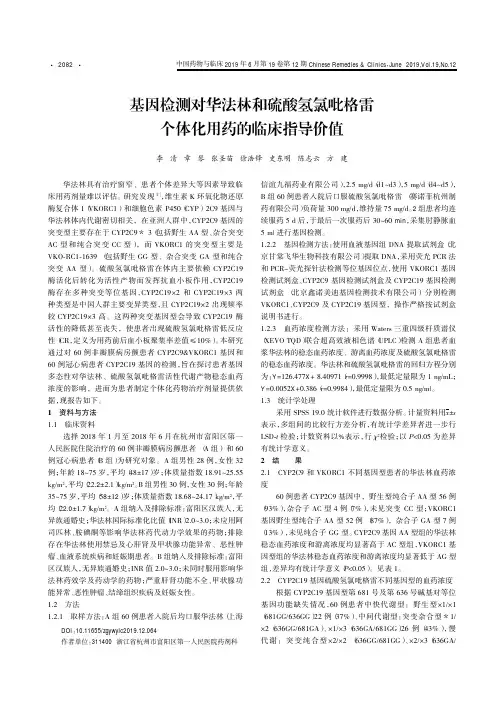

氯吡格雷是治疗急性冠状动脉综合征和经皮冠状动脉介入术后抗栓的基础药物,但4%~30%患者在治疗期间出现氯吡格雷疗效下降,甚至出现氯吡格雷抵抗。

氯吡格雷为前体药,主要依赖于CYP2C19代谢生成活性代谢产物,发挥抗血小板疗效。

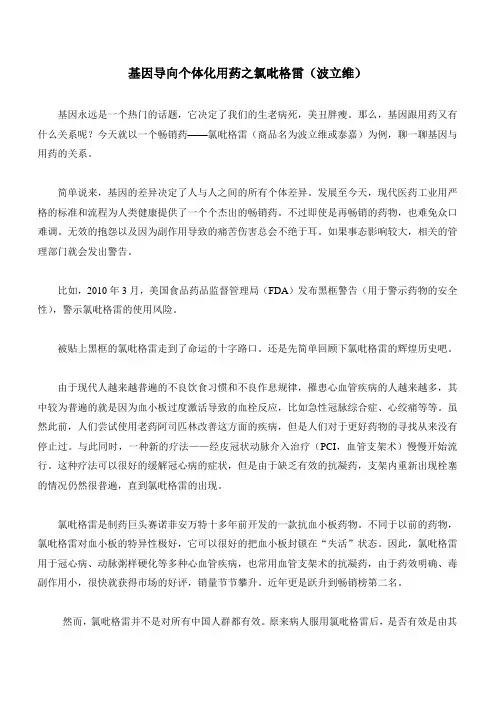

CYP2C19基因存在多态性,其酶有四种不同的代谢类型:快代谢型(RM,*1/*1);超快代谢型(UM,*17/*17);中间代谢型(IM,*1/*2,*1/*3,*17/*2,*17/*3);慢代谢型(PM,*2/*2,*2/*3,*3/*3)。

中国人群中14%为CYP2C19慢代谢型,常规剂量的氯吡格雷在慢代谢型患者中产生的活性代谢物减少,抑制血小板聚集作用下降,形成血栓风险增加;而在超快代谢型患者中产生活性代谢产物增加,抑制血小板聚集作用增强,出血风险增加。

2010年美国FDA修改的氯吡格雷说明书中黑框警示:CYP2C19基因型检测结果应作为医生调整治疗策略的参考,对于CYP2C19PM型患者,建议考虑调整治疗方案或治疗策略。

此外,ABCB1-3435C>T影响到氯吡格雷在肠道的吸收,突变型(TT型)肠道吸收减少,生物利用度降低,心血管事件发生率明显高于野生型(CC型)。

同时携带ABCB1突变基因和CYP2C19突变基因与携带ABCB1和CYP2C19野生型等位基因相比,其心血管事件发生风险比达到。

最新研究证实,PON1在氯吡格雷生物转化上起着关键作用。

PON1-G576A基因多态性可影响氯吡格雷中间代谢产物2-氧代-氯吡格雷转化为活性硫醇衍生物的能力,从而影响氯吡格雷抗血小板活性。

与PON1-576GG型比较,GA型患者半年后出现支架内血栓的风险比为,出现心肌梗死的风险比为,而AA型患者发生的风险比分别为和,携带此等位基因的患者往往存在氯吡格雷抵抗风险。

因此,建议在使用氯吡格雷前进行PON1、CYP2C19和ABCB1基因检测,依据患者基因型确定合适给药方案。

该项目收费为1600元,每个患者只需检测1次即可。

临床医生可按照相应流程提出检测申请,并采用EDTA抗凝真空采血管(紫色帽头)采集外周静脉血2ml(无需空腹,无论是否用药,随时抽取血标本),检测人员将在2个工作日内出具基因检测报告,并提供个体化给药建议供临床参考。

医院在用的氯吡格雷规格:

通用名商品名规格剂型

硫酸氢氯吡格雷波立维75mg片

硫酸氢氯吡格雷泰嘉25mg片

检测申请流程:

一、进入“检测申请单分类”项下“按检验科室分类”中“药剂科——化学药物用药指导基因检测”

二、单击“药剂科——化学药物用药指导基因检测”,可显示氯吡格雷用药指导的基因检测,如患者需要进行氯吡格雷基因检测,单击氯吡格雷用药指导的基因检测,提交即完成检测申请。