- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

的不断发展,而且不断暗示诗歌的主题,深化诗歌的内容。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

文白对译

技法迁移

【任务二】分析诗歌形象 2.如何理解诗人塑造的琵琶女这一形象? 点拨:诗人塑造了一个在封建社会中被侮辱的妇女的典型形象。 琵琶女看透了人情冷暖、世态炎凉,表达了积聚已久的愤懑之情, 对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了控诉。琵琶女的身世 具有典型意义,它概括了冷酷的封建社会中下层妇女,特别是歌女 的不幸遭遇。“梦啼妆泪红阑干”即是对当时社会的强烈控诉。但 是诗人笔下的琵琶女并没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生 活是一种被侮辱、被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、追念、惋 惜的态度。她只是悲叹红颜易老、青春早逝,而没有从自己的不幸 遭遇中觉醒。

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

作者简介

作品背景

4.词类活用

相关知识

知识整合

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

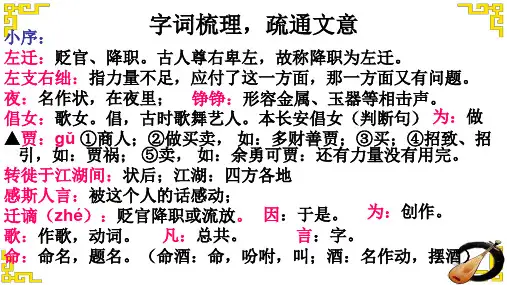

6.文化常识 左迁:贬官降职。古代以右为尊,以左为卑,所以把贬官降职叫“左 迁”。 明年:第二年。 教坊:古时管理宫廷音乐的官署。

作者简介

作品背景

1.读准字音

相关知识

知识整合

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

2.掌握词语 千呼万唤:指多次呼唤,再三催促。 杜鹃啼血:传说杜鹃昼夜悲鸣,啼至血出乃止。常用以形容哀痛 之极。 呕哑嘲哳:指声音嘈杂刺耳。

作者简介

作品背景

3.一词多义

相关知识

知识整合

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

文白对译

技法迁移

【任务一】理清诗歌脉络

1.《琵琶行》这首诗的线索是什么?

点拨:全诗有两条线索:一是以琵琶女的身世为线索,二是以诗人

的感受为线索。两线交织,汇合在“同是天涯沦落人,相逢何必曾相

识”上。琵琶女的身世是明线,诗人的感受是暗线。明线从具体形

象上反映主题,暗线则是从事物本质上揭示主题。一虚一实,虚实

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

文白对译

技法迁移

4.诗人是怎样对琵琶曲进行描写的? 点拨:琵琶女弹琵琶一段是全诗的重点。作者通过以下几个方面 对琵琶曲进行了精彩而细腻的描写。①弹奏的动作:“转轴”“拨 弦”“轻拢慢捻抹复挑”“曲终收拨当心画”,这些动作娴熟连贯而有 节奏,体现了技艺之高超。②旋律的变化:“嘈嘈”“切切”“幽咽”“凝 绝”“银瓶乍破”“铁骑突出”,或急或舒,松弛有度。③听众的反 应:“未成曲调先有情”“此时无声胜有声”,写出了听众如痴如醉,进 入了忘我的境界。④贴切的比喻:把粗重之声喻为“急雨”,轻细之声 喻为“私语”,流利之声喻为“间关莺语”,凝滞之声喻为“泉流冰下”,等 等。⑤环境的点染:“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,侧面描写, 衬托了乐曲强烈的艺术魅力。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

文白对译

技法迁移

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

文白对译

技法迁移

《琵琶行》通过描写一个琵琶女高超的弹奏技艺和她悲凉的身 世,表达了诗人对琵琶女技艺的赞颂和对被侮辱的妇女的尊重与同 情;同时,诗人由此联想到自己被贬谪的悲凉境遇,感到异常悲伤,抒 发了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的深深感叹。

《秦中吟》为代表的“讽喻诗”,反映了劳动人民的痛苦生活,揭露了

统治阶级的腐朽和罪恶。后由于得罪了唐宪宗和官僚集团,被贬官。

著有《白氏长庆集》七十一卷,今存诗近三千首。

在文学上,白居易主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调和

继承我国古典诗歌的现实主义优良传统,反对“嘲风月,弄花草”而别

无寄托的作品,是新乐府运动的倡导者,在文学史上有重要地位。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

文白对译

技法迁移

【任务三】赏析语言和手法 3.诗歌第2段对音乐的描写非常出色,试分析诗人是运用什么方 法具体描写乐声的。请填写下表。

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

文白对译

技法迁移

思维导图

文章主旨

文本研读

多维探究

文白对译

技法迁移

点拨:(1)比喻 (2)间关莺语花底滑 幽咽泉流冰下难 冰泉冷 涩弦凝绝 (3)写出突然发出的乐声雄壮、激越,进而猛然煞住;感 情由凄楚无声,转入激昂愤慨,恣肆奔腾,进而凄厉无尽;演奏在高潮 中陡然结束。

其作品以通俗流丽著称。《琵琶行》是我国文学史上著名的长篇

叙事诗,也是白居易的代表作品之一。

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

唐宪宗元和三年(808),白居易任谏官(即左拾遗);五年,调京兆府

户曹参军;九年,任太子左赞善大夫。元和十年(815),跟拥兵割据的

藩镇吴元济有勾结的朝中重臣派人刺死了宰相武元衡,刺伤了御史

琵琶行并序

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

白居易(772—846),字乐天,晚年号香山居士,唐代著名

现实主义诗人。河南新郑人,青年时家境贫困,对社会生

活及人民疾苦有较多的接触和了解。29岁中进士,历任

秘书省校书郎、翰林学士、左拾遗等职。有“兼济天下”

的理想,曾屡次上书针砭时弊,也写下了以《新乐府》

中丞裴度,长安城顿时一片混乱。白居易当时任东宫赞善大夫,是

个陪侍太子的闲职,不能过问朝政,但他压抑不住自己的愤怒,挺身

而出,上书请求缉捕凶手,终以越职言事的罪名被贬为江州刺史,继

而又被贬为江州司马。《琵琶行并序》是白居易被贬官江州司马

时的作品。诗人因这次政治迫害而愤懑、感伤,在荒僻的江州无处

发泄,只好将一腔愁闷郁积心底。一个萧瑟的夜晚,诗人在浔阳江

头送客,偶遇琵琶女,从其苦难的身世遭遇联想到自己政治上的坎

坷失意,顿时触发天涯沦落的痛苦心境,悲怆之意油然而生。他饱

蘸满腹辛酸之泪,尽情倾诉悲愤之情,写下了千古绝唱《琵琶行并

序》。

作者简介

作品背景

相关知识

知识整合

歌行体 《琵琶行》的“行”是古诗的一种体裁,统称“歌行体”,是在初唐时期 于汉魏六朝乐府诗的基础上发展起来的。它的特点是“篇无定句, 句无定字”,音节、格律比较自由,句法长短不一,富于变化。唐以后, 歌行一般用五、七言古诗体裁。明代文学家徐师曾在《文体明辨》 中说:“放情长言,杂而无方者曰‘歌’;步骤驰骋,疏而不滞者曰‘行’;兼 之曰‘歌行’。找到了这两

者的汇合点。从具体内容来看,两者并不相同,但通过这层表面现

象,诗人紧紧抓住时代的特点,找到了两者貌异神合的聚结点:都是

社会的变乱、政治的衰落在朝野的反映。因而,全诗的结构严谨,

不是一般的层次清楚,也不是一般地按一定的时空顺序来组织情节、

安排叙述,而是叙述和抒情同时进行。这不仅推动了全诗叙事情节